中华古籍和民国文献保护的科学问题初探

余 辉,陈 刚,钟 江,唐 颐,钟 扬,杨光辉,杨玉良

(复旦大学 中华古籍保护研究院,上海 200433)

中华古籍和民国文献保护的科学问题初探

余 辉,陈 刚,钟 江,唐 颐,钟 扬,杨光辉,杨玉良

(复旦大学 中华古籍保护研究院,上海 200433)

回顾了古籍保护科学研究的发展历程,探讨了古籍科学保护的关键问题——延长纸寿,并提出了古籍修复材料与修复效率的问题.最后结合复旦大学中华古籍保护研究院的实践提出了展望.

古籍; 延长纸寿; 脱酸; 修复材料

中华古籍是具有历史文物性、学术资料性和艺术代表性等价值的各民族文献典籍的统称[1].民国文献指1912—1949年期间中国出版发行的各种文献,也具有较高的历史文物、史料和艺术价值,同样弥足珍贵[2].

古籍具有不可再生性.从纸张发明后的大量抄书到印刷术发明后的成规模印书,曾产生数以亿计的书籍.但由于不断遭受战争、宗教与政治纷争等人为破坏,加上纸张老化、发霉等自然侵蚀,古籍迄今已百不存一.如明代《永乐大典》,永乐时期的原本已完全湮没不见,其嘉靖重抄本11000册22000多卷现存已不到5%[3].民国文献,由于其载体纸张制作工艺的缺陷,酸化严重,导致纸张机械强度下降,严重时轻轻触摸就可能碎屑遍地.据国家图书馆对馆藏民国文献的调查,其纸张pH值均低于4.5,急需脱酸保护[1].

国家古籍保护计划中古籍普查将在“十三五”期间完成[4].2016年9月28日,国家古籍保护中心在中国古籍保护网上发布,古籍普查已完成总量近200万条,1094家古籍收藏单位完成普查登记工作.已发布的古籍普查数据中有古籍38万部,合358万册,已发布古籍善本影像1万多部,合612万拍,其中一半古籍遭到不同程度的损坏,需要修复保护,古籍保护工作量可谓巨大,需要国家和各界在修复保护以及长期保存上的投入也很巨大.更重要的是,保护古籍是与时间赛跑的重要工作.如果还是单纯依靠传统的修复方法,现有的修复人员按1000人,每人每年10册算,要修几个世纪.

所以,中华古籍保护计划“十三五”时期规划纲要(征求意见稿)明确提出,“科学保护古籍能力显著增强”成为主要目标之一,即将现代科技与传统的保护和修复技艺相结合,寻求更为科学和可持续的保护、修复、保存方法以及相应的技术与材料,已成为学界所普遍关注的焦点和共识.通过积极开展以基础理论和应用技术创新为主的古籍保护科学研究,以高新科技引领,力争在古籍保护修复的工作效率和长效质量上都取得突破,才是合理和唯一的出路.

1 古籍科学保护回顾

对于古籍的科学保护,国内外从化学、生物、材料等多学科角度已开展科学研究数十年,研究结果已在古籍保护的实际工作中得到不同程度的应用.1898年,梵蒂冈图书馆馆长Ehrle提出“使修复操作更科学和更可控制”[5].1938年,Alfanso Gallo提出“书籍病理学”概念,并建立了第一个跨学科的机构——意大利纸张病理研究所(ICPL),从该所现在的网站(http:∥www.icpal.beniculturali.it/icpl.html)上可以看到包括化学、物理、生物、预防性保护、修复等实验室和专业图书馆、博物馆.

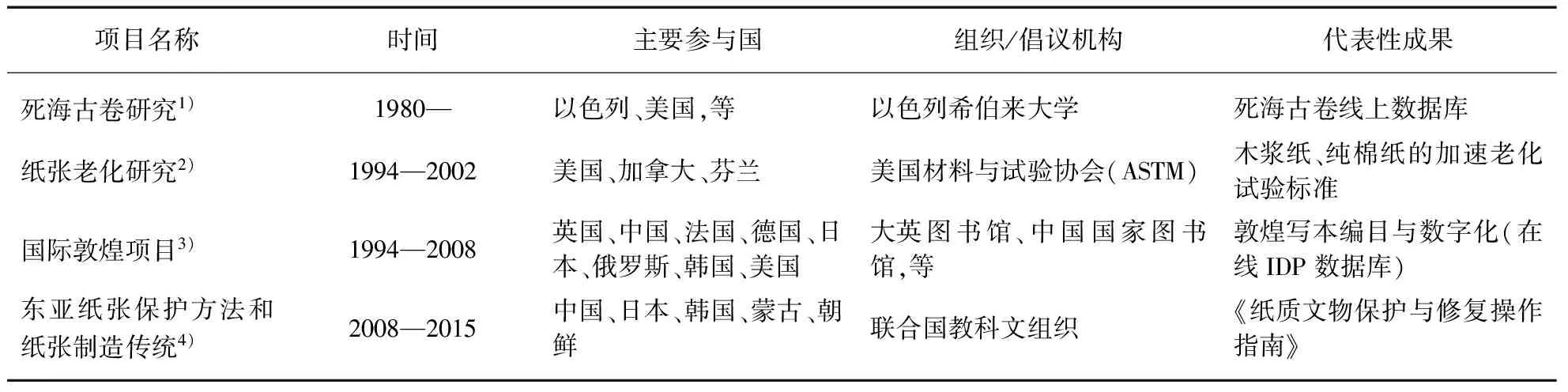

1972年联合国教科文组织通过《保护世界文化和自然遗产公约》后,各国依托教育培训单位建立起多学科协作研究机构,如法国国家文化遗产学院(INP,1990)、埃及开罗大学古物保护中心(CCAHBMA,1996)、德国汉堡大学写本文化研究中心(CSMC,2008)等.各类各级合作组织如国际图联、国际文保协会、联合国教科文组织-东亚文保学会纸质文物保护专业委员会等也应运而生.国际合作的部分重要成果见表1.

表1 古籍保护研究国际合作项目的部分重要成果

1) http:∥orion.mscc.huji.ac.il/; 2) http:∥cool.conservation-us.org/byauth/arnold/astm-aging-research/; 3) http:∥idp.nlc.gov.cn/; 4) http:∥www.cchfound.org/show-15-353-1.html.

国内古籍保护的科学研究起步较晚,但近年在国家的大力支持下,已依托重要馆藏单位建立了科学研究基地,如国家图书馆古籍保护科技文化部重点实验室、南京博物院文保所纸质文物保护中心、宁波天一阁博物馆纸质文物保护中心、陕西省档案保护科学研究所、上海博物馆文保中心馆藏文物保存环境重点科研基地等.八十年代以来各单位陆续获得过多次国家和文化部的科技进步奖,也制定了大量行业标准规范,但这些研究成果在转化和推广方面仍普遍存在一定的困难.这可能与国内至今缺少古籍保护科技的学科体系有关,无法通过学历教育培养具有基础理念、知识和技能的应用型人才,也没有足够的研究力量开展基础性研究,用科学数据支撑成果转化.

2 古籍科学保护的关键问题——延长纸寿

近年来主要的研究热点集中在两方面: 一是预防性保护,主要是馆藏环境的改善和制度的完善;二是干预性保护,通过脱酸、加固、封护等措施去除病害.两者都旨在延长古籍载体的保存寿命.

预防性保护最初主要指对温度、湿度的控制,如今按《GB/T 27703—2011信息与文献图书馆和档案馆的文献保存要求》,已涉及建筑要求、温湿度要求、空气质量要求、采光与照明、有害生物防治要求、装具要求等9项.作为最小干预程度的保护措施,预防性保护的基础理论和工作实务,目前已经成为所有文物和古籍保护修复人员的必修内容.但其中对于微生物的作用机制及防治措施,至今未有足够理想的解决方案.如曾被国内图书馆追捧的樟木书柜[6],由于挥发性有机酸的问题而受到质疑.各类驱虫抗菌的药物,又存在耐药性、对古籍和从业人员的环境友好性等问题.又如相关标准中对温湿度的限制标准,至今缺乏足够的研究数据,特别是古籍按其写印材料和病损状态的不同,以及当地气候条件、建筑条件的差异,其对馆藏环境(温湿度条件)的耐受性和适应性有所不同,因此需要差异化保护.

酸化是中国古籍受损的两大主要问题之一(另一个是虫蛀)[7].随着制浆抄纸技术的发展,能用更廉价的原料和成本制得写印性能更好的纸,因此迅速普及,但也造成了耐久性的大幅下降.特别是机制纸,漂白和涂布过程中引入了致酸物质,如明矾和松香等.据报导,德国2亿册馆藏图书中约80%受到不同程度的酸侵蚀,美国图书馆的藏书也有30%~45%处于破碎状态[8].中国馆藏书也存在不同程度的酸化,特别是明清开始大量采用的竹浆纸、清末民初的机制纸(前期以破布为主,后来逐渐加入稻草和竹浆)酸化问题更为严重[9].

美国修复师Barrow从1930年就开始研究纸张的酸化和老化机制,1959年Barrow发表了“书籍纸的耐久性”一文[10],1976年Roberson发表了“纸张耐久性的评价”一文[11].1980年出版的Rance主编的《纸的科学》一书总结了前25年里制浆造纸科学的研究发展成果,并对其中的化学和物理机制做了系统论述[12].1996年,英国不列颠博物馆的Daniels对木浆纸保护中的化学问题做了文献综述,着重讨论了写印材料的老化机制、保护修复过程中的物理和化学机制[13].目前,对木浆纸的加速老化和保护技术、泛黄机制和漂白方法、加固技术、碱性纸(无酸纸)以及纸张耐久性等问题已有充分的研究和讨论[14-18].

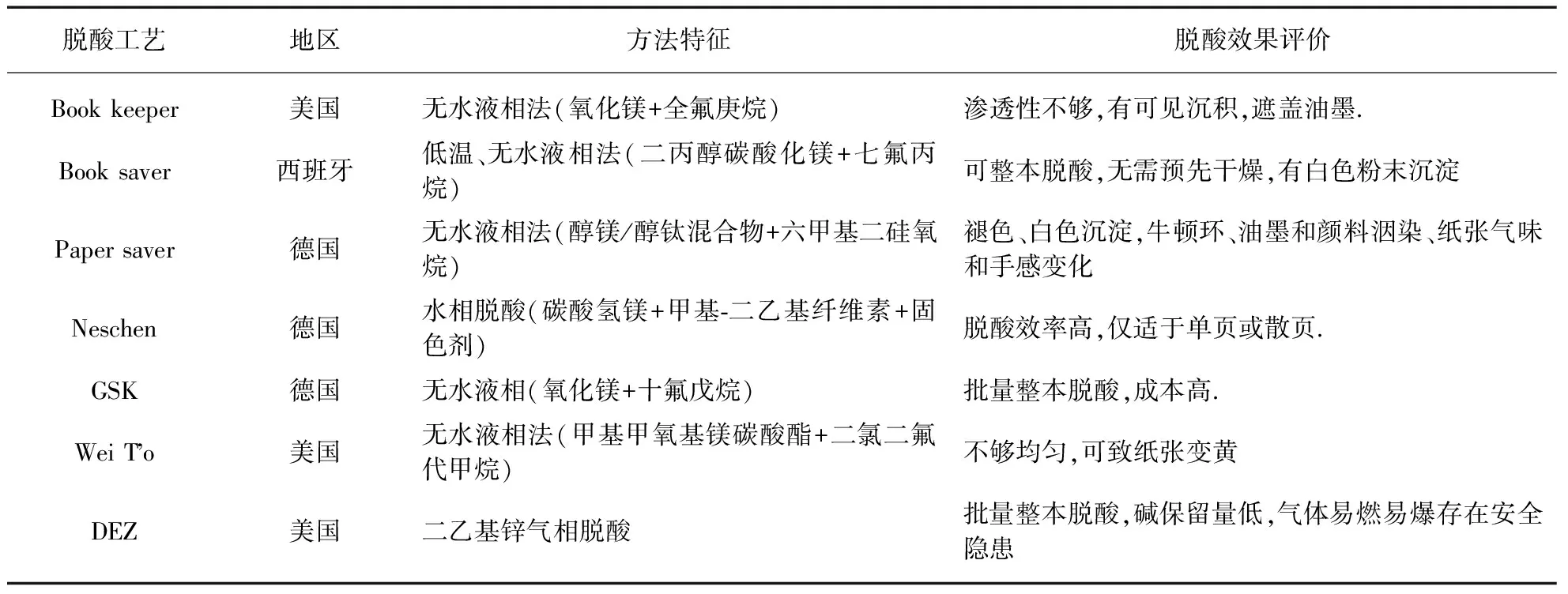

上世纪60年代以来,世界各国都相继开展古籍脱酸研究[19-21](参见表2),至今所采用的碱性物质包括钙、镁等离子的无机或有机化合物,以及硼砂、二乙基锌、吗啉、氢氧化钡-甲醇等,其脱酸方式大致可分为气相、液相和接触法三类.气相法普遍存在碱保留量少的问题,其中效果最好的二乙基锌法又存在安全隐患、投资成本高等问题而难以推广.接触法是指在酸化的纸页中插入含有碱性物质或具有吸附酸性物能力的多孔材料,较为安全便捷,但难以大规模开展.目前,世界上推广应用较多的还是液相法,其溶剂包括水和醇、酮、烷烃等传统有机溶剂,也包括氟代烃和硅烷.

表2 国外部分代表性的用于古籍的脱酸方法

目前各种脱酸工艺都还存在一些不足,如大型批量脱酸成本过高,碱性物质分散和渗透效果还有待改进等实际问题.另一方面,西方古籍的脱酸装置和工艺是否能适用于中国传统的装帧形制还有待于考察和改进,碱性物质的作用和保留机制的基础研究还不够.英国和奥地利的一些学者讨论了碱性物质在批量脱酸中诱发纸张发生β消除降解反应的可能性[22-24],认为该反应对自然老化的古籍风险较小,但pH>10时对氧化木浆存在一定的威胁.对于以竹纸为原料的中国古籍,尚无脱酸过程中碱度上限的相关研究.

总体上,尽管国外相关研究成果较丰富,但对于中国古籍来说,纸张受环境因素的加速老化作用、脱酸作用机制等基础研究还不足,在引入相关的技术标准、规模化设备时,急需在安全性和适用性方面开展研究,以及改进和研发适合中国古籍的专用设备和技术.

3 古籍修复材料与修复效率问题

善本古籍修复核心问题是需要提高质量,对于病损严重的大量普通古籍,亟需的是提高修复效率.为了实现这两个目标,高品质专门化的修复材料的研发、传统修复技术的科学化及改良,成为了近年来国内古籍修复的两大迫切需求.

修复用纸是古籍修复的基础材料,直接关系到古籍的修复质量优劣和长期保存.如国家图书馆修复敦煌遗书时,因敦煌遗书使用的是麻纸,如今无处可寻,修复时只好用最为近似的皮纸替代,由于敦煌遗书纸质较厚,不得不将皮纸加厚几层使用.修复明代《永乐大典》,用的是类似乾隆时期的清宫糊窗户的高丽纸,这种“用近似的纸张替代”是无奈的选择[25].

制浆漂白过程中化学药品和机械设备的大量使用,使现代手工纸在质感方面和以前相比有很大差异,如毛边纸、棉纸;有不少古籍用纸已经绝迹,如开化纸.而溜口用的薄型皮纸等专用纸也由于市场需求小而导致生产几近绝迹,目前也难以寻觅.

近年来,针对修复用纸问题,国内已开展了一些研究工作.在手工纸性能研究方面,上海博物馆徐文娟等[26-29]对宣纸的形稳定性、漂白工艺,明矾对宣纸的耐久性影响等进行了研究.复旦大学陈刚等[30-33]也开展了常用修复用纸性能的比较研究,并对纸张耐久性与纸张制作工艺的关系进行了研究.中国国家图书馆图书保护组的周崇润、李景仁[34]提出了修裱防腐剂硫酸铜对文献纸张耐久性具有非常不利的影响.他们的研究成果对于古籍修复是一个警示,即将未知特性的或未经实验检验的材料用于纸质文献修复必须谨慎.

为解决修复材料短缺问题,国内做过一些尝试.如2002年,北京故宫博物院对倦勤斋通景画进行分析,发现其所用背纸是乾隆时期的高丽纸,由100%桑树皮制成.为了尽可能地恢复原貌,在安徽潜山手工纸产地成功地仿制了桑皮纸.国家古籍保护中心针对修复用纸缺少问题,于2009年开始实施古籍修复用纸定制计划,为仿制古代手工造纸技术提供了一些经验[35].还有学者考虑不依赖植物原料,由生物或化学方式进行纤维合成.如采用细菌纤维素,它与古籍纸张的植物纤维有一定的相似性,有可能成为古籍修复的候选材料[36].细菌纤维素由木醋杆菌等细菌合成,不含半纤维素、木质素等成份,具有优良的物理和机械性能,又有良好的透水、透气性能,有可能通过局部的细菌生长实现纸张原位修复.西班牙学者开展了纯化细菌纤维素在纸张修复应用的探索[37],希望在纯化后可通过将培养出来的细菌纤维素导入到纸基表面或在纸基表面直接生长纤维素,目前该应用还存在纤维素纯化方法的优化、产物定性以及细菌的生长可控性等问题.

总体来说,修复材料特别是高品质专门化的修复用纸的缺乏是限制提高修复质量的瓶颈.

另一方面,通过传习所的训练与科学化的研究,既可以对传统的修复技艺去芜存菁加以改良,又可以更有效率地传承保护技艺、壮大修复人员队伍.

传统淀粉浆糊易遭虫蛀、滋生霉菌,添加剂如明矾又存在酸化的问题.各地气候不同,各家流派传统工艺不同,各操作环节中浆糊的用法不同,更增加了问题的复杂性.对于浆糊中明矾用量及替代成分(如豆浆水[38])的研究一直广受关注,羧甲基纤维素(CMC)等化学浆糊[39]也被尝试用于替代传统浆糊.但由于缺少足够的安全性验证和适用性改良,至今传统的淀粉浆糊仍是修复师的首选.

对于清洗剂和清洗方式,近年来南京博物院开展了相关的研究,对清洗用水的种类、清洗次数和温度等开展比较研究[40],也对H2O2、NaClO、KMnO4-H2C2O4、氯胺-T等传统氧化去污剂进行了比较[41],并研发了基于虹吸原理的新型清洗装置[42].但对于顽固的色斑,至今双氧水仍是修复师们相对较为接受的,其对纸的氧化损伤则不可避免.

对于虫洞等病害修补效率低的问题,国内外较多采用补书机湿法补书[20],需要把整个书页浸泡在纸浆溶液中,但对于未施浆或少施浆的中国传统手工纸,存在书页受损以及部分红色色料晕色的风险,因此大多不适用.基于传统“浇制法”造纸工艺,南京大学的邱晓刚等研发了手工纸浆滴补法[43],对于虫洞较多的书页,也能达到较高的修复速度.相较于传统的修补,对于贯穿类的病损,也能较好地保持古籍的原貌.

传统修复技艺的科学传承及改良正广受重视,可望逐渐提高古籍修复的效率和质量.但限于学科体系的缺位,这些研究工作仍缺少系统性和创新型,还处于摸索阶段.

4 古籍科技保护的实践与展望

2007年中华古籍保护计划启动以来,古籍保护获得了越来越多的重视.如依托国家图书馆建立的国家古籍保护中心和文化部古籍保护科技重点实验室,配置了先进的仪器设备,以有限的人力承担了全国古籍保护的组织、培训工作,以及技术标准规范的制定与推广.南京博物院经过几代人的努力,取得了旧纸张加固技术(蚕丝树脂网热压)、纸张气相脱酸(二乙基锌)、图书整本加固(聚对二甲苯真空涂覆)、南宋经折保护材料及工艺研究(多功能保护胶液)等多项成果,曾获得多项国家和文化部的科技进步奖[44].再如中山大学,从2001年起以西文古籍修复为特色,理论和实践并重,至今已连续十年邀请德国修复师来开展保护修复培训,培训了一批西文古籍修复人才.

复旦大学中华古籍保护研究院自2015年9月正式筹建基础科学实验室以来,已经聚集了一批优秀的科技人员,包括杨玉良院士(高分子科学)、钟扬(植物学)、唐颐(化学)等国家级科技奖励获得者,吴格(目录学)、沈乃文(版本学)、钟江(微生物学)、陈刚(纸质文物保护)、侯杨方(历史地理学)、龙向洋(数据库科学)等各自学科的国家级领军人才,以及一批中青年的省部级人才.他们和他们的研究团队对古籍保护的重要意义有深刻的理解,并愿意将自己的专业所长贡献给古籍保护和修复这项重要的文化事业.

这样一支学科高度交叉的科研队伍,有望开展复杂程度高、涉及领域广的研究课题.

例如纸表微生物的研究.纸张本身是复杂的高分子材料,古籍的纸表随着使用和保存,其织构状况、表面附着物及化学环境已十分复杂.微生物种类繁多,自身又存在竞争和共生的互作关系,它们的入侵机制至今未有足够的研究.传统的纸表微生物研究都用采样-培养的方法,而现在的研究发现可能99%的微生物都不能被培养.随着高通量测序技术的飞速发展,一种可以对环境中所有微生物进行研究而不依赖培养的微生物宏基因组测序技术已逐渐成熟,利用该类技术,通过对古籍表面和存藏环境中的全部微生物保守基因的扩增,可以获得其群落多样性信息.结合化学、材料团队的协同研究,表征纸表的化学环境和材料织构,并通过生物信息学分析挖掘微生物的群落组成和相对丰度,揭示菌群差异与环境变量之间的关系.进而通过对宏基因组中微生物群落功能基因的系统分析,找到特定环境下微生物潜在的功能,为古籍微生物的防治奠定科学基础.

又如古籍用长寿纸的研发.首先,在古籍部团队、文博团队调研的基础上,选择合适的传统手工纸作为参考目标,化学和材料团队进行检测表征,确认该类传统古籍用手工纸的宏观性能指标、微观成分结构,提供造纸原料、工艺的基本信息和成纸的特征指标.其次,生物团队,对造纸点当地及周边开展造纸原料植物的调查和标本采集,从植物学、分子生物学、群体遗传学的角度对造纸原料植物进行深入剖析,并为产量较少的植物未来的扩繁培植做好技术准备.继而,高分子物理和化学、材料团队,对制浆、抄制、干燥过程的物理化学机制开展研究,对已确认的传统造纸工艺环节进行以延长耐久性为目标的工艺改良,最终在小规模生产实践中验证.

再如古籍书目数据CHGIS信息系统的研发.藏与用一直是困扰古籍保护研究者的一大问题.近年来,随着古籍数字化工作的展开,为解决此问题提供了很好的路径.但如何提高宝贵的数字资源的使用效率,以及如何在数字化的图像资料外补充更多的原件信息并加以利用,都还有待创新突破.古籍书目数据CHGIS信息系统是一种通过GIS手段来构建,集成化的大规模中国古籍资源库及古籍研究数字保障体系,开放给学界和大众使用.该系统借助CHGIS平台已有数据,依据GIS技术表达古籍基础地理信息空间分布以及随时间的变化,可同时为用户提供最简洁的数据查询、检索、编绘数据地图和连接用户数据的功能,可望推进提高古籍利用效率并推动中国书籍史的研究深度、拓展其研究内容.进一步的工作还包括利用气候与植被的历史地理数据,与古籍藏存流转数据相结合,开展更多创新研究.该系统的建立除了依赖于已有的古籍藏存数据和历史地理数据,还有赖于化学、生物、材料等技术的发展,以无损检测或痕量采样为手段,提供古籍与历史地理相关的更丰富信息.

5 结 语

古籍保护需要高新科技引领.借助科技的发展才有望在这场与时间的赛跑中获得胜利.

复旦大学的古籍保护科学与技术实验室,以夯实基础的理论研究为手段,以创新实用的技术研发为目标.目前,实验室已承担的项目包括与国家古籍保护中心、广州市政府、中山大学合作,开展整本古籍脱酸工艺的创制;与浙江省开化县和广州市政府合作,开展清代宫廷印刷用的“开化纸”工艺恢复研究项目,力图发展满足古籍的修复和“善本再造”工程要求的规范用纸.期待在不久的将来,取得兼具前瞻性和实用性的成果,并成功地转化应用.

[1] 刘家真.古籍保护原理与方法[M].北京: 国家图书馆出版社,2015: 2.

[2] 郭桂香.近10年国内民国文献保护研究综述[J].图书馆学刊,2015(3): 133-135.

[3] 周春玲,张洪钢.《永乐大典》的流散与回归历程[J].图书馆学刊,2010(10): 92-94.

[4] 张志清.谈谈“十三五”时期“中华古籍保护计划”的规划设想[C]∥国家古籍保护中心.古籍保护研究(第一辑).郑州: 大象出版社,2015: 15-20.

[5] 玛丽亚格拉茨·普劳思·赞帕拉,马艺蓉.书籍和文件的保存: 书籍和档案材料老化的原因[J].中国博物馆,2007(3): 53-58.

[6] 陈红彦,刘家真.我国古籍保护事业可持续发展思考[J].中国图书馆学报,2012,38(2): 107-116.

[7] LIU J, WANG J. Main factors affecting the preservation of Chinese paper documents: A review and recommendations[J].IflaJournal, 2010,36(3): 227-234.

[8] 葛怀东.国内外纸质文献脱酸技术研究[J].金陵科技学院学报,2015(3): 7-11.

[9] 李景仁,周崇润.对善本古籍特藏文献酸度的检测与分析[J].图书馆工作与研究,2003(3): 32-34.

[10] BARROW W J, SPROULL R C. Permanence in Book Papers[J].Science, 1959,129(3356): 1075-1084.

[11] ROBERSON D D. Evaluation of paper permanence and durability[J].TAPPI, 1976,59(12): 63-69.

[12] RANCE H F,黄 平.纸的科学.第一卷,原料及造纸工艺[M].北京: 轻工业出版社,1989.

[13] DANIELS V D. The chemistry of paper conservation[J].ChemicalSocietyReviews, 1996,25(3): 179-186.

[14] CARTER H A. The chemistry of paper preservation: Part 1. the aging of paper and conservation techniques[J].JournalofChemicalEducation, 1996,73(5): 417-420.

[15] CARTER H A. The chemistry of paper preservation: Part 2. the yellowing of paper and conservation bleaching[J].JournalofChemicalEducation, 1996,73(11): 1068-1073.

[16] CARTER H A. The chemistry of paper preservation: Part 3. the strengthening of paper[J].JournalofChemicalEducation, 1996,73(12): págs.1160-1162.

[17] CARTER H A. The chemistry of paper preservation Part 4. alkaline paper.[J].JournalofChemicalEducation, 1997,74(5): 508-11.

[18] CARTER H A. The chemistry of paper preservation: Part 5. permanent paper[J].JournalofChemicalEducation, 2007,84(12): 1937-1940.

[19] BATY J W, MAITLAND C L, MINTER W,etal. Deacidification for the conservation and preservation of paper-based works: A review[J].Bioresources, 2010,5(3): 1955-2023.

[20] ZERVOS S, ALEXOPOULOU I. Paper conservation methods: a literature review[J].Cellulose, 2015,22(5): 2859-2897.

[21] 田周玲.国外纸质文献批量脱酸工艺进展[J].中华纸业,2013(14): 90-94.

[22] KNILL C J, KENNEDY J F. Degradation of cellulose under alkaline conditions[J].CarbohydratePolymers, 2003,51(3): 281-300.

[23] AHN K, HENNNIGES U, BANIK G,etal. Is cellulose degradation due toβ-elimination processes a threat in mass deacidification of library books?[J].Cellulose, 2012,19(4): 1149-1159.

[24] AHN K, ROSENAU T, POTTHAST A. The influence of alkaline reserve on the aging behavior of book papers[J].Cellulose, 2013,20(4): 1989-2001.

[25] 张美芳.历史档案及古籍修复用手工纸的选择[J].档案学通讯,2014(2): 75-80.

[26] 徐文娟,陈元生.书画装裱材料——宣纸形稳定性的研究[J].文物保护与考古科学,2005,17(2): 27-30.

[27] 徐文娟,陈元生.漂白对宣纸性能影响的研究[J].文物保护与考古科学,2007,19(2): 20-25.

[28] 徐文娟.明矾对宣纸耐久性影响的研究[J].文物保护与考古科学,2008,20(4): 47-50.

[29] 徐文娟,吴来明,裔传臻,等.书画修复用宣纸性能的研究[J].文物保护与考古科学,2016,28(1): 33-37.

[30] 陈 刚.档案与古籍修复用竹纸的现状与问题[J].档案学研究,2012(1): 80-84.

[31] 张学津,陈 刚.北方手工纸的耐久性研究[C]∥中国文物保护技术协会第七次学术年会论文集.北京: 科学出版社,2012.

[32] 苏俊杰,陈 刚.连史纸的制作技艺及其耐久性初步研究[C]∥中国文物保护技术协会第五次学术年会论文集.北京: 科学出版社,2013.

[33] 陈 刚.中国手工竹纸制作技艺[M].北京: 科学出版社,2014.

[34] 周崇润,李景仁.修裱防腐剂硫酸铜对文献纸张耐久性的影响[C]∥中文善本古籍保存保护国际研讨会论文集.北京: 北京图书馆出版社,2001.

[35] 张 平,田周玲.古籍修复用纸谈[J].文物保护与考古科学,2012,24(2): 106-112.

[36] 袁金霞,王 婷,黄显南,等.细菌纤维素在造纸工业中的应用研究进展[J].纸和造纸,2016,35(7): 42-46.

[37] SANTOS S M, CARBAJO J M, GMEZ N,etal. Use of bacterial cellulose in degraded paper restoration. Part I: application on model papers[J].JournalofMaterialsScience, 2016,51(3): 1541-1552.

[38] 徐文娟,诸品芳.豆浆水在中国书画修复中应用性能研究[J].文物保护与考古科学,2012,24(1): 1-4.

[39] 李景仁.新型修裱浆糊—羧甲基纤维素[J].图书馆杂志,1988(2): 45-47.

[40] 孙大东,鲁 钢,童丽媛,等.纸质文物清洗用水的选择及清洗条件初探[J].文物保护与考古科学,2015,27(1): 84-88.

[41] 张 慧,陈步荣,朱庆贵.传统氧化去污材料对纸张纤维纤维素聚合度的影响[J].中国造纸,2014,33(2): 30-33.

[42] 陈潇俐,张金萍,张 诺.纸质文物的清洗研究——以清代册页清洗为例[J].文物保护与考古科学,2013,25(2): 65-68.

[43] 邱晓刚,蒋一斐.纸浆修补古籍技术的研究[J].大学图书馆学报,1994(1): 38-40.

[44] 奚三彩,万 俐,郑冬青,等.南京博物院纸质文物保护的发展历程和展望[C]∥第一届东亚纸张保护学术研讨会论文集.北京: 科学出版社,2006.

Primary Studies on Scientific Problems of Chinese Old and Rare Books Preservation and Conservation

YU Hui, CHEN Gang, ZHONG Jiang, TANG Yi, ZHONG Yang, YANG Guanghui, YANG Yuliang

(ChineseAncientBooksPreservationandConservationInstitute,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

The development history of the scientific research of ancient books preservation and conservation is reviewed. The key issue, ‘how to prolong the life of paper’, is discussed. And the problems of materials and efficiency in conservation for ancient books are put forward. Finally, the prospect combined with the practices in ‘China Ancient Books Preservation and Conservation Institute, Fudan University’ is proposed.

old and rare book; prolong the life of paper; deacidification; materials for conservation

0427-7104(2016)06-0677-07

2016-10-15

余 辉(1980-),男,青年副研究员,博士;杨光辉,男,教授,通讯联系人,E-mail: yanggh@fudan.edu.cn;杨玉良,男,教授,通讯联系人,E-mail: yuliangyang@fudan.edu.cn.

G 256

A