我国群体性纠纷的形成逻辑及其多元化救济机制*

钱颖萍

(重庆工商大学 法学院,重庆 400067)

我国群体性纠纷的形成逻辑及其多元化救济机制*

钱颖萍

(重庆工商大学 法学院,重庆 400067)

我国群体性纠纷涉及的类型复杂多样。西方发达国家的群体性纠纷主要是在社会化大生产高速发展之后产生的消费者权益纠纷、环境污染纠纷、公害纠纷等,即涉及扩散性、分散性利益的“现代型纠纷”。而我国当前的群体性纠纷类型则包括了前现代型纠纷、现代型纠纷以及后现代型纠纷。纠纷的复杂性必然决定了我们无法照搬西方国家群体性纠纷制度的理论与实践。问题的解决路径只能是厘清群体性纠纷的生成逻辑,针对不同的纠纷类型构建多元、务实的群体性纠纷的救济体系。

群体性纠纷;前现代型纠纷;救济机制

“鉴于社会深刻的变化,我们这个时代的主要问题不再是涉及基本上为个人主义的、静态的私法及其个人权利等问题。”[1]涉及多数人群集合性利益冲突的群体性纠纷以及为回应此类纠纷而创新发展的救济机制已经成为多国法律制度的重要内容。在我国,群体性纠纷的解决路径也成为法学研究的重点课题,但遗憾的是,多数研究尚停留在比较法层面上的制度解读和构建上。当然也有对群体性纠纷予以类型化分析后从原因机制上探求解决之道的研究文本,但笔者认为还存在大量深入分析研究的空间。以下,笔者将重新审视我国群体性纠纷的形成逻辑,并在此基础上提出解决问题的思路,以期抛砖引玉。

一、我国对于群体性纠纷的界定及其主要类型

我国理论界对于“群体性纠纷”从概念上的分析界定主要有两种观点。一是以纠纷涉及的人数众多为基础来定义之,例如,汤维建教授将群体性纠纷界定为:“纠纷主体一方或双方在多人以上的特殊性社会纠纷;群体性纠纷与一般的纠纷相比较,最大的特点乃是该类纠纷中的主体因素比较复杂,是一方或双方人数众多前提下的对抗,因此形成了纠纷的规模化和连带化。”[2]徐昕教授也持类似的观点:“群体性纠纷指一方或双方当事人人数众多的纠纷。”[3]另一种观点则是着眼于纠纷的发生类型及其特性,认为群体性纠纷产生于大工业生产与消费市场所主导的现代生活之中,通常是由一起侵权事件导致多数人的损害。因此,“群体性纠纷在理论上也被称为大规模侵权纠纷”, 既包括受害人人数众多,个体遭受损害的数额较大之情形,也包括“小额多数”型的侵害,其共性在于面对这些侵害,无法通过传统的两造诉讼予以救济,从而需要创新纠纷解决机制。[4]群体性纠纷的解决同样是欧美等法治发达国家近年来面临的挑战,但从笔者查阅的资料来看,多数国家并没有对此类纠纷予以确切的定义,对应的解决机制从集团诉讼、代表人诉讼到团体诉讼、公益诉讼等不一而足。这些创新性的解决机制,与上述我国理论界的第二种界定是相契合的,即从纠纷的特性出发来看待这一问题。

从我国的立法与实践来看,对群体性纠纷的认识是从纠纷涉及人数即上文中的第一种观点来界定的。我国1991年《民事诉讼法》第54条、第55条规定的代表人诉讼制度(2012年的新《民事诉讼法》将之分别修改为第53条、第54条)适用条件都是“当事人一方人数众多”,1992年最高人民法院《关于适用〈民事诉讼法〉若干问题的意见》第59条进一步规定:“民事诉讼法第54条和第55条规定的当事人一方人数众多,一般指十人以上。”因此,我国对于群体性纠纷的界定主要是采用“人数说”,与西方国家的“纠纷性质说”是有差异的,这也决定了我国界定的群体性纠纷的范围更加宽泛,类型更为复杂。

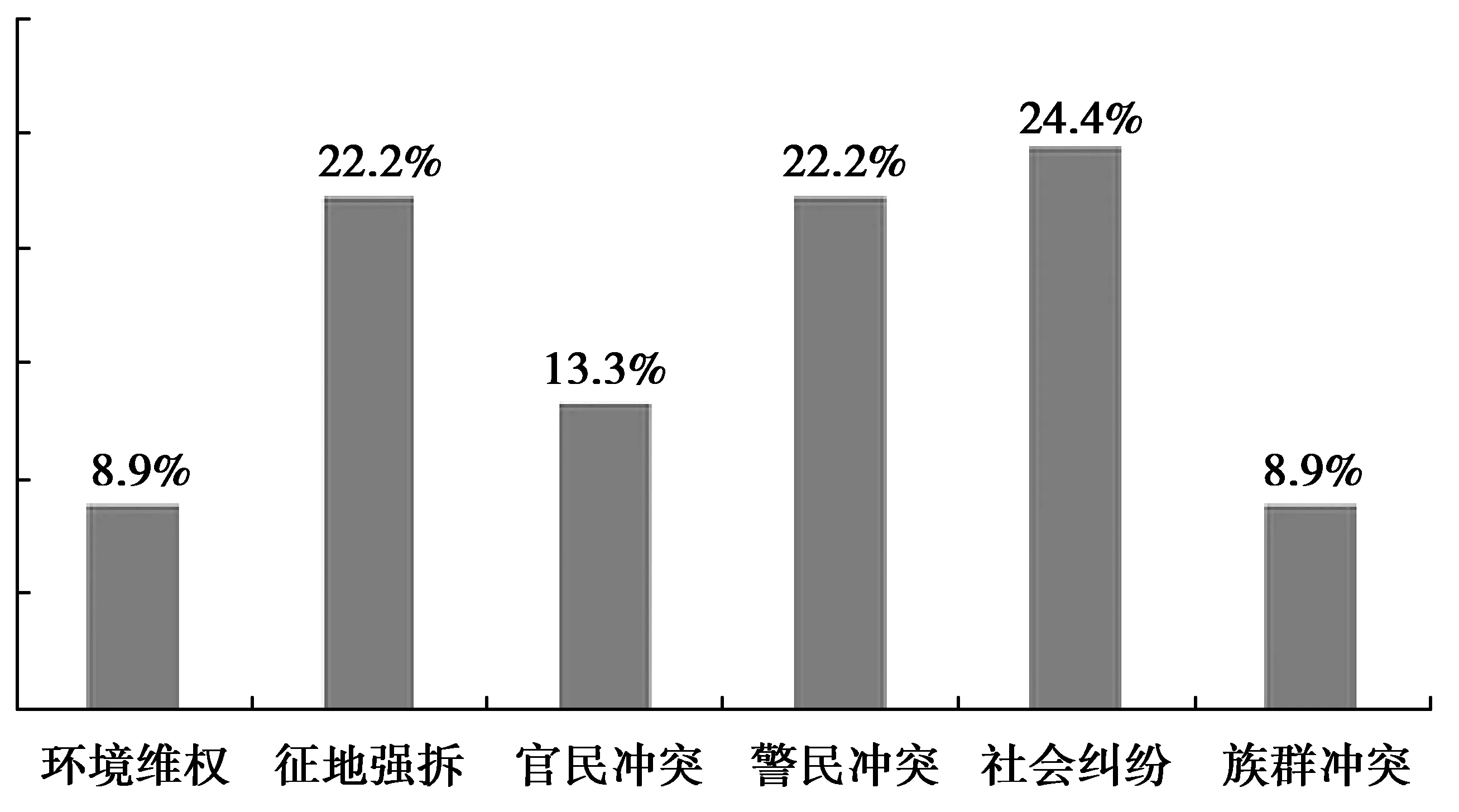

根据2006年度至2008年度《中国法律年鉴》,我国群体性纠纷发生的主要类型包括涉农纠纷、房屋拆迁补偿、劳资纠纷以及侵犯消费者权益、重大环境污染等。其中,涉农纠纷的表现形式、冲突内容牵涉到多个方面,最为主要的则是农村土地承包、流转等环节引发的纠纷以及因为相邻关系所引发的纠纷。而伴随着我国城市化进入高速扩张阶段,城乡征地拆迁在近年也成为群体性纠纷的高发事由,各地所发生的拆迁事件乃至于因拆迁而引发的“暴力抗法”事件已非个别现象。我国所发生的群体性劳动争议也多是与市场经济发展过程中企业的改制、破产重组等有关。而根据我国法制网舆情监测中心2012年对我国群体性纠纷发生原因的统计,则更可见多元化的纠纷类型。[5](具体结果参见图1)。其中,因社会纠纷导致的群体性事件数量最多,占总体的24.4%,具体事件包括劳资纠纷、非法集资、公司股权纠纷、医患矛盾等多方面。其次,因警民冲突和官民冲突而引发的群体纠纷合计高达35.5%,反映出广大民众对于政府机关及其工作人员执法态度及执法措施的不满,在具体的工作中很容易成为引发群体纠纷的导火索。而征地强拆作为我国多年来矛盾频发的领域,也成为此次调查中群体性纠纷发生的主要原因,占总数的22.2%。

图1 2012年我国群体性纠纷发生的原因统计

二、我国群体性纠纷多元救济机制的形成逻辑

(一)我国当前的群体性纠纷的特点

1.我国群体性纠纷涉及的类型复杂多样。西方国家的群体性纠纷主要是在现代大工业社会发展后所带来的涉及扩散性、弥散性利益的“现代型纠纷”。所谓“现代型纠纷”或“现代型诉讼”,日本学者小岛武司认为其概念及外延都较为模糊,但往往会将之与公害诉讼、环境权保护诉讼、消费者权益保护诉讼等联系起来。[6]作为现代型诉讼基础的现代型纠纷与现代化大生产所带来的社会体制和经济体制的发展变化有关,其具有的典型特质体现在以下两方面:首先表现在当事人的特性上,原告是在一定范围内具有相同或近似请求的多数人,而被告方则主要为国家、公共团体、大企业等,原则上这两方当事人之间是缺乏互换性的;其次,这种多数人利益的重点并非是人员的聚合性,而在于利益所具有的普遍性和社会共享性。[7]

我国当前的群体性纠纷类型显然更为复杂,从上文的分析可以看出,我国现阶段既有环境维权、消费者权益保护等方面的现代型纠纷,更多的则是由传统社会向现代社会转型所带来的冲突引发的大量城乡征地拆迁补偿纠纷、劳资冲突、农村土地转包纠纷等,汤维建教授将之概括为“前现代型纠纷”,指的是“发生在社会转型时期所特有的纠纷,这种纠纷发生的社会原因是由于社会转型、新旧制度交替引发的各种社会矛盾和冲突,就本质而言是市场经济体制不完善、市民社会发育不成熟的表现。”[8]与之相对应的群体性纠纷则是“现代型纠纷及后现代型纠纷”,所谓的“后现代型纠纷”主要是指社会发展较为成熟后,基于基本权利扩张以及民众主张新的权利所引发的纠纷。例如,享受日照、享受自然的权利以及运动的权利等。[9]因此,西方发达国家的群体纠纷是以现代型乃至后现代型的纠纷为主,不同于我国大多是“前现代型纠纷”的状况。

2.就群体性纠纷涉及的主体而言,多数人群一方大多为社会的弱势群体。如果说“现代型纠纷”中当事人之间缺乏互换性,那么我国的“前现代型纠纷”中双方当事人间更为凸显的是实力悬殊。通常表现为下岗职工、农民工与大企业、普通民众与公权力机关、一般村民与村基层组织之间的冲突与对抗。纠纷中群体一方与对方相比,在经济、社会地位、获得信息与资源等各方面都处于弱势境地,在他们作为单独个体时往往不知道或无力通过正当途径维护自身利益,而集结为群体时,又会因为缺乏恰当的引导以及成熟的表达机制,倾向于采取非理性的方式与对方进行对抗。

3.纠纷涉及的人数众多、对抗激烈。我国群体性纠纷涉及的人群规模不断扩大,甚至冲突程度不断升级,这可以从“群体性纠纷”这一描述民事纠纷的概念衍生到“群体性事件”概念的普遍运用中窥见一斑。中央关于预防及处置群体性事件的联席会议在2004 年制定《关于积极预防和妥善处置群体性事件的工作意见》,将“群体性事件”界定为“由人民内部矛盾引发、群众认为自身权益受到侵害,通过非法聚集、围堵等方式,向有关机关或单位表达意愿、提出要求等事件及其酝酿、形成过程中的串联、聚集等活动”。这一概念本身即包含对于行为“非法性”与“危害性”的认定。

据统计,我国近年来发生的群体性事件多达数十万起,参与者也高达数百万人之众。[10]在民众中由于形成“不闹难解决、小闹小解决、大闹大解决”的畸形观念,于是从所谓的集体游行、静坐聚集到小规模的语言冲突乃至失控的群体性事件频发,原本正常的社会纠纷正日益由于其间的“暴力不合作”倾向成为各级政府维稳的主要压力。

4.我国的群体性纠纷处理难度大。首先,从纠纷的类型上看,涉及多个方面,特别是我国的“前现代型的纠纷”,如何处理往往并无明确的法律规范,政策甚至也存在矛盾。在这样的前提下,既要在现有的有限资源中保障纠纷处理的公平合理,又要维持社会稳定大局,其难度是显见的。其次,在资讯传媒发达的社会,群体性纠纷的处理备受关注,涉及多方利益协调,几乎很难在一个独立的空间中进行,特别是由于社会转型期公权力任意行使的情形时有发生,很多民众对于基层政府本就缺乏信任,因此在纠纷处理过程中存在“维大维上”的观念,认为不找大领导问题就无法解决,“来自各方的招呼、原则指示、关系运作、协调乃至于炒作。紧紧地围绕着每一个案件的审理,凝聚为一种复杂的博弈过程。”[11]这无疑也加大了纠纷的处理难度。

(二)我国当前群体性纠纷救济的困境分析

我国在诉讼制度层面专门用于解决群体性纠纷的有代表人诉讼制度。即1991年《民事诉讼法》第54条、第55条之规定。但是,立法的热情遭遇的却是司法实务部门对之的“冷处理”,可以说我国法院系统对群体性纠纷案件一开始就有意识地避用代表人诉讼制度,特别是《民事诉讼法》第55条用于审理扩散性利益纠纷的“人数不确定的代表人诉讼”。一方面,我国法院目前的司法能力尚不足以应对复杂的群体性事件,另一方面,纠纷涉及的大量人群涌入法院所带来的“维稳”压力也是其难以承受之重。因此,面对层出不穷的群体性纠纷,多数法院处理的基本流程却是分别立案、分别审理、分别判决、分别执行,即在立案时将群体性纠纷拆分为数十、数百个案件分配到各审判员手中,以单独诉讼方式审理。可以说舍简就繁的“分别处理模式”已经成为我国法院审理群体性纠纷的惯用方式。[12]

对于我国的代表人诉讼制度在1991年的出台,著名学者江伟教授有过分析:由于民事诉讼法(试行)中没有群体诉讼,但是人们之间的经济联系却是随着经济体制改革的深入和商品经济的发展,日趋密切、复杂化。由同一或同类违法事件所引起的损害多数人利益的纠纷案件不断出现,这类群体的纠纷单纯依靠共同诉讼制度无法得到有效的解决。因此,我国借鉴国外民事立法关于集团诉讼和选定当事人诉讼制度,制定了我国的代表人诉讼制度。[13]由此分析看出我国“代表人诉讼制度”的构建并没有经过充分的理论论证和实践准备,也无相关制度的历史沿革,其主要的制定依据便是“借鉴了国外相关制度”,“当日本等国家还在犹豫不决地考虑是否引进集团诉讼的时候,我国便已经果断地借鉴了这一制度,在这一点上,甚至连一些专门研究集团诉讼的学者都有些惊诧。”[14]任何制度的移植与借鉴都需要在充分考虑本土国情以及实践需要的前提下来推进,否则必然是形同虚设的制度设计。不论是美国的集团诉讼制度还是日本的选定当事人诉讼制度,法律的出台都是为了解决其国内扩散性利益或者集合性利益受到侵害之情形,近年来,各国不同的现代型诉讼保护机制随着经济、社会多样权利的发展不断出现。除了集团诉讼和选定当事人制度外,代表人诉讼、团体诉讼、示范性诉讼和公益诉讼等也同样属于现代型诉讼的特别形式。从这一层面来看,我国“代表人诉讼制度”确实把握住了现代化大工业生产以及大市场形成后所可能带来的问题,但此制度的出台之所以显得如此“前卫”,在于忽略了现代型纠纷类型在当前还并非我国群体性纠纷的主流,纠纷的复杂性决定我们无法简单“拿来”西方国家群体性纠纷救济理论及制度。问题的解决路径只能是厘清群体性纠纷的生成逻辑,针对不同的纠纷类型构建多元、务实的群体性纠纷的救济体系。

三、我国群体性纠纷多元救济体系的构架

关于我国群体性纠纷救济体系的构建及发展方向,学理界以及实务部门见仁见智,有诸多论述。笔者认为群体性纠纷的救济模式之所以在国外有多样化的发展,在于每一种机制的功能以及运行方式各有特点,而这一机制得以确立必然与该国所预期的纠纷解决目标相吻合。英国牛津大学的贺捷思(Christopher Hodges)将各国群体诉讼的立法目标综合为以下几个方面:1.预防与震慑违法行为;2.保障个人获得赔偿与接近正义的机会;3.改善经济环境,建立市场秩序;4.提升纠纷解决效率;5.通过司法途径创制、发展法律。[15]同时,他也认为期望通过某种机制的构建来实现上述所有目标是不明智的,具体诉讼模式的选择已经代表了该国的优先目标方向。因此,解决我国的具体问题必须认真探究我国群体性纠纷所亟需达到的目标,从而梳理出我国制度构建的方向。

(一)我国群体性纠纷解决的优先指向目标

群体性纠纷的法律制度需要遵循我国民事诉讼的基本目标与任务,而其自身的制度特点也决定了它有着自身的特定目的。王汉斌在1991年修改《民事诉讼法》(试行)的相关说明时,将代表人诉讼制度的立法目的总结为“两便原则”,一是要方便众多的当事人进行诉讼,二是要方便法院审理这一类型的纠纷。这样的一个立法目标可谓立意深远,但是“两便原则”概括得过于宏观,并不能反映立法者创新这一救济措施的价值取向与功能目标。正如王福华教授的观点:“处于诉讼模式转换背景下的两便原则,对明确我国代表人诉讼制度目的的策略有着重要的立法指导意义,但在纠纷日趋大型复杂的当代,仍将群体诉讼的目的停留在过于原则的层面是远远不够的。”[16]

从我国政治、经济社会的发展状态以及当前群体性纠纷的发生类型分析,笔者认为,维稳以及抑制大规模侵权违法行为应当成为我们群体性纠纷救济制度所需要达到的首要目的。维稳的目标是我国目前最重要的政治任务之一,其反映到司法救济领域具有必然性。而另一方面,由于我国的市场经济发育尚不成熟,近年来环境污染、有毒有害食品等大规模的侵权事件频发,如果不能根本性地逆转这一现状,将会给社会大众以及市场秩序都带来灾难性的结果。因此,抑制大规模的侵权违法行为也应当成为我们设计制度的目标选项。对于近年不少国家在发展群体诉讼制度时所普遍认同的“接近正义”*20世纪中叶以来,许多国家都经历了司法危机,其中消费者、环境等“扩散性利益”的保护也成为法院面临的新课题。在此情形下,20世纪70年代,意大利著名法学家莫诺·卡佩莱蒂倡导并提出各国政府都有义务保护当事人接近法院、接受裁判的权利,并为实现这一权利提供相应的保障及扫清障碍。在其理论指导下,世界许多法治发达国家掀起了一场“接近正义”的运动。、惩戒违法者等目标选择,笔者认为是不宜作为我国当前重点考虑方向的。首先,就我国目前司法能力来看,保障人人都有机会接近法院,通过裁判的方式解决纠纷并非是现实可行之举。其次,施以高额的惩罚性赔偿以惩戒违法将导致大量企业被拖垮,这既会给当地政府造成巨大压力,也不利于我国市场经济发展初期的市场培育。

综上,笔者认为我们在具体设计群体性纠纷救济制度时首要考虑应当是实现社会稳定以及纠正、制止违法的迫切性。在确定群体性救济目标价值的前提下,进一步探讨实现目标的具体措施与手段才不至于南辕北辙。

(二)前现代型纠纷的非讼化处理

不同于西方国家的是我国的群体纠纷类型主要属于“前现代型纠纷”,当前我国处于传统社会向现代工业社会、封闭社会向多元社会发展、变迁的特殊阶段,改革开放所带来的社会变革内容涵盖了机制转轨、结构转变以及社会观念的更新和重大的利益调整,在此过程中产生大量的社会问题和社会矛盾在所难免。因此,由于历史遗留问题与改革发展碰撞所引发的群体性纠纷本身不是简单的法律问题,而需要通过深化改革,从体制上化解症结。法院如果贸然介入“前现代型纠纷”,不但会因为没有明确法律依据难以处理,甚至会引发新的冲突,因为司法救济更为注重的是程序正义,依据的也是法律事实,有时难免会与实体正义的理念相悖。另外,“前现代型纠纷”涉及的内容往往是社会下岗工人、被拆迁安置人员、失地农民等弱势群体对影响其重大权益问题进行的抗争,如果各方利益不能得到较好的协调,社会的安定将会受到冲击。因此,笔者认为我国社会转型时期的一些群体性纠纷需要更多地诉诸于非讼化的渠道,首要的便是由行政部门积极介入,一方面是由于这些纠纷本身即是社会问题或政治问题,各级政府部门对之负有职责;另一方面,在当下的特殊背景下,行政干预也具有及时、高效、维护大局稳定的诸多优势。

1.我国群体性纠纷的预防、控制、处理需要强调行政机制的作用

首先,行政干预的优势在于可以从源头上预防大规模群体性事件的发生或恶化,如果行政机关对于群体性纠纷在民事冲突阶段即能够尽早甄别,及时消除诱发大规模群体性事件的各种因素,事态往往就能够得到控制。对此我国的行政部门已经逐渐摸索出一套有效的工作经验,在此基础上国务院于2005年6月率先发布了《国家大规模群体性事件应急预案》,2006年1月国务院又发布了《国家突发公共事件总体应急预案》及一些专项的应急预案。之后,各省级机关的群体性事件应急预案也相继制定,一些城市、区县甚至学校、街道等也都制定了自己更为具体的群体性事件应急预案。

其次,行政机关能够发挥其效率高、反应快的优势,对已经发生的群体性事件进行处置。实践中,行政机关多是运用行政、法律、经济等综合手段以及谈判、协商、调解等具体方法对纠纷群体予以教育说服,引导民众以理性、合法的方式表达其利益诉求、及时拿出合理方案以防止矛盾激化。对于由群体性纠纷演化而来的暴力抗法、严重扰乱社会治安、危害公共秩序的事件,我国的行政部门也有能力及时采取措施,制止违法犯罪,平息事态。根据我国法制网舆情监测中心对2012年度全国范围内出现的典型群体性事件展开的分析:凡是政府相关部门能够正面积极应对的群体性事件,其持续的时间一般较短,大约75.9%的群体性事件能够在1天内即得到有效的处理和平息,而控制在一周内能够得到较好解决的比例则更是高达95.6%。[17]

2.我国转型时期群体性纠纷的根本解决需要深化体制改革,扩大公民的政治参与途径

要化解社会矛盾的根本之计和长远措施仍然有赖于我国党政机构改革的深入推进。中国共产党第十八届三中全会认为推进经济制度、政治体制、收入分配等多方面的改革,“需要创新社会治理,着眼于维护最广大人民根本利益,最大限度增加和谐因素,提高社会治理水平……要改进社会治理方式,创新有效预防和化解社会矛盾的体制。”而当前首要的具体工作应当是完善公共决策机制、拓宽民众的表达渠道。我国公共决策过程需要进一步创新民主化机制,要有完善的制度化方式以保障各阶层的社会民众都能够有话语权,能够参与具体决策的过程,在决策中反映自身的利益诉求。当民众有不满、异议时也需要宣泄和表达的渠道,以有效地疏导戾气、化解对立。当前我国很多地区多发的群体性纠纷最终酿成群体性事件,在一定程度上也源于意见表达渠道的匮乏,广大民众参与涉及其自身权益的决策过程尚存在着明显的障碍,矛盾累积最终爆发。

(三)现代型纠纷化解中公共执法与私人执法模式的选择

“以西方群体诉讼制度的理论和实践作为标准来评判我国法院处理群体性纠纷的司法政策,固然存在严重问题;但如果因为法院司法权和司法能力的局限以及大部分群体性纠纷的‘前现代’特征,就对我国法院目前司法消极政策持宽容甚至赞扬的态度,也同样不利于制度的发展。”[18]现代型纠纷的解决在西方国家已经发展出较为成熟的诉讼解决机制,着眼于具体享有诉权的主体,可以将这些国家群体诉讼的具体模式如集团诉讼、代表人诉讼、团体诉讼、公共诉讼(public litigation)*公共诉讼的本质在于有权提起诉讼的主体为公共机构、行政机关。例如英国的公平交易局、北欧国家的消费者监察专员等都可以代表受损害的民众提起诉讼而被定性为公共诉讼。等区分为公共执法模式与私人执法模式。[19]公共执法,主要包括团体诉讼以及公共诉讼,可以通过法院提起诉讼的主体主要是行政机关以及一些公益性的团体组织,相对应的私人执法模式中获得诉权的则是个人或者民间组织,集团诉讼与代表人诉讼属于此类。这两种执法模式对于扩散性利益的保护各具特点,也有交叉。这些机制中最令人瞩目的当属私人集团诉讼。鉴于当前我国代表人诉讼制度的适用困境,不少学者主张将代表人诉讼制度予以进一步改造发展成为集团诉讼。笔者对此看法难以认同,美国集团诉讼制度的首要功能是损害赔偿甚至是惩罚性的高额赔偿,这一典型的私人执法模式需要以充分的经济诱因去运作,简言之:通过对违法主体施加不守法的高额罚款来恢复健康的市场,同时填补提起诉讼者的支出。私人执法受到一定支持和赞誉在于可以有效节约公共支出,同时对于违法者具有广泛的警戒作用,但是这种模式的危险性也同样显著,例如:诉讼中涉及的成本过高、律师甚至利用大企业担心企业价值受损而进行的所谓“合法敲诈”以及和解过程一般是由律师主导,由此造成对于消费者的赔偿以及律师费用的不相称等。[20]较为普遍的看法是美国的集团诉讼可能引发的问题甚至要比其所能解决的问题更多,迄今欧陆等法治发达国家并没有明确移植借鉴这一制度的意愿,我国也同样应该慎重地对待之。

从我国当前的立法及司法实践来看,立法及司法部门对于私人执法的手段也都抱有迟疑的态度,2012年8月31日第十一届全国人大常委会通过的新《民事诉讼法》第55条规定:“对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为,法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。”由此,公益诉讼制度在我国的主要法律层面得到了确认。但是,显然,自然人个人并没有被纳入到允许提起公益诉讼的诉权主体范畴,不仅立法如此,即使在试点进行环境公益诉讼的无锡和云南等地,法院也拒绝以个人身份提起有关的公益诉讼。对于这样的实践决定,云南省高院方面作了如下解释:一是自然人在举证能力方面处于劣势,很难完成专业性较强的证明;其次则是为了防止自然人滥用诉权,因个人私利或以违背社会公序良俗之目的提起冠冕堂皇的“公益诉讼”。无锡市中级人民法院副院长赵建聪对此也进行了类似的说明。[21]从上述的情况可以看出,维稳的压力以及对于滥诉的担忧是我国立法及司法实务部门考虑诉权主体的重要因素。的确,从理论上看,将自然人排除在提起公益诉讼之外,乃至于限制自然人在群体性纠纷中的诉权并不恰当,私人积极运用法律手段对于社会生活的合理规制及其发展进步具有意义。但是,任何社会的法制发展都具有渐进性,丝毫不考虑现实局限的理想主义只能是欲速则不达。[22]

另外,就诉讼的功能价值而言,公共执法也应当成为我们目前优先选择的对象。在前文中笔者分析认为,我国当前对于大规模侵害消费者利益以及环境污染案件的首要目标并非在于惩罚,而是制止及矫正违法。就这一目标的实现而言,公共执法的形式更为契合,因为团体诉讼以及公共诉讼模式的功能都是侧重于预防和抑制违法行为的发生,享有诉权的团体以及行政机构主要是在大企业、大公司侵害多数民众权益时,向法院提起要求被告不作为的禁令诉讼,虽然就欧洲国家的发展来看,团体组织以及行政机构也被赋予了诉请损害赔偿的权利,但是相对于集团诉讼而言更多的仅是象征意义。

因此笔者认为,在我国群体性纠纷救济的诉讼制度构建上,我们应当发展的是公共执法模式,可以从具体的实体法律部门起步,赋予特定的行政机关或者团体组织以诉权,在大规模侵权事件发生或存在这样的危险时,代表大众提起诉讼以禁止特定的行为,乃至有权代表受损害的民众提起损害赔偿。

[1] 莫诺.卡佩莱蒂,等.当事人基本程序保障权与未来的民事诉讼[M].徐昕,译.北京:法律出版社,2000.

[2] 汤维建.群体性纠纷诉讼解决机制论[M].北京:北京大学出版社,2008:7.

[3] 徐昕.迈向社会和谐的纠纷解决[M].北京:中国检察出版社,2008:165.

[4] 吴泽勇.群体性纠纷解决机制的建构原理[J].法学家,2010(5):86.

[5] [17] 2012年群体事件研究报告[EB/OL].http://www.legaldaily.com.cn/(2013-9-12).

[6] 小岛武司.现代型诉讼的意义、性质和特点[J].西南政法大学学报,1999(7):116.

[7] 小岛武司.诉讼制度改革的法理与实证[M].陈刚,郭美松,等,译.北京:法律出版社,2001:168-170.

[8] [9] 汤维建.群体性纠纷诉讼解决机制论[M].北京:北京大学出版社,2008:25.

[10] 卡内基.中国正在为日趋严重的社会动荡付出代价[J].中国透视,2005(10):14.

[11] 范愉.集团诉讼问题研究[M].北京:北京大学出版社,2005:308.

[12] 陈晓红.群体性纠纷的审理现状及应对方法[J].法律适用,2010(8):82.

[13] 柴发邦.民事诉讼法新编[M].北京:法律出版社,1992:168.

[14] 张卫平.诉讼构架与程式——民事诉讼的法理分析[M].北京:清华大学出版社,2000:362-363.

[15] [19] [20] Christopher Hodges.The Reform of Class and Representative Action in European Legal Systems[M].Hart Publishing,2008:157.

[16] 王福华.集团诉讼存在的理由——关于普通法集团诉讼目的论的研究[J].当代法学,2008(6):135.

[18] 吴泽勇.群体性纠纷的构成与法院司法政策的选择[J].法律科学,2008(5):150-151.

[21] 庹继光,李缨.我国环境公益诉讼主体立法掣肘与破解[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2012 (11):97.

[22] 崔玲玲.论我国群体性纠纷诉讼解决的配套机制[J].重庆理工大学学报(社会科学),2011(6):70.

(责任编校:杨 睿)

On the Logic of Mass Conflict in China and its Diversification Relief Mechanism

QIAN Ying-ping

(SchoolofLaw,ChongqingTechnologyandBusinessUniversity,Chongqing400067,China)

In China, the mass conflict involves diverse and complex types, and there is obvious diversity in these disputes.The western developed countries group disputes mainly involves in the disputes of the consumer rights and environmental pollution and so on, which involve the interests of diffusion and dispersion of “modern type disputes”.But China’s current dispute types include modern type disputes, pre-modern type disputes, and post-modern type disputes.The complexity of the dispute has decided that we cannot copy the theory and practice of mass disputes system in western countries.The only path of our problem is to generate the logical clarification of mass disputes,and to construct multiple, pragmatic mass dispute relief system to solve the different types of disputes.

mass conflict, pre-modern type disputes; relief mechanism

10.3969/j.issn.1672- 0598.2017.01.013

2016-04-22

重庆社科规划博士项目(2012BS39)“群体性纠纷多元解决机制研究”

钱颖萍(1970—),女,安徽人;法学博士,重庆工商大学法学院副教授,主要从事民事诉讼法学研究。

D632.1

A

1672- 0598(2017)01- 0096- 07