中国农民工政策过程的批评话语分析

——基于“农民工”称谓演变的视角*

王月丽

(阜阳师范学院 外国语学院,安徽 阜阳 236037)

中国农民工政策过程的批评话语分析

——基于“农民工”称谓演变的视角*

王月丽

(阜阳师范学院 外国语学院,安徽 阜阳 236037)

对“农民工”称谓演变的微观话语分析发现,农民工政策话语在建构社会的同时,也受制于社会结构。我国政府处理农民工事务的行动逻辑正逐步从“服务于经济发展”转向“关注社会民生”。政策变迁映射和推动了社会变迁,我国农村向城市的人口流动在经历“严苛管制”“自由流动”历程后,正朝着渐进式市民化方向发展。研究还发现,批评话语分析视角下的微观话语解构是政策分析的有效切入点,有助于唤起更深刻理性的政策协商,促进社会公平。

批评话语分析;农民工政策话语;“农民工”称谓演变;农民工

语言学家认为话语是“使用中的语言”,力图发现语言超越句子层面上的语法和结构特征[1]。社会学家视话语为一种“社会实践活动”[2] [3],旨在揭示特定社会情境的动态变化和惯例,确定社会边界的机构化思维方式。20世纪70年代,对行为主义、传统实证主义的批评与反思使话语分析在社会科学领域蔓延开来,成为西方公共政策研究“语言学转向”[4](Linguistic Turn)的一面旗帜。由此启发的政策研究视角和方法,即政策话语分析,引发了政策科学的“二次革命”[5]。作为机构话语的典型形式,我国农民工政策触及面广、关注度高、影响度深,其话语内容及生成过程自然是话语分析者关注的焦点之一。

从话语分析的视角看,话语具有主观性、社会建构性,“称谓”不单单是一个指称,还映射出所指对象在特定历史时期的社会、经济、政治和文化地位状况。据此,我国政策话语中的“农民工”称谓演变,在一定程度上,能映射出我国政府解决农民工问题的社会语境及其思路变迁。本文拟借鉴费尔克劳(Fairclough)的话语社会理论及其意识形态理念,以“农民工”称谓演变为切入点,对官方农民工政策文件及《政府工作报告》中有关农民工事务的文本表述,进行批判取向的历时话语分析,旨在揭示隐藏在农民工政策话语背后的权利结构与意识形态,明晰政府解决农民工问题的行动逻辑及其映射的社会变迁,构建公众对政府解决农民工问题的合理预期。

一、费尔克劳的话语社会理论

“批评话语分析”(Critical Discourse Analysis),源于批评语言学(Critical Linguistics),是西方话语研究从形式主义、功能主义走向批评视角的重大发展。在近三十多年的发展历程中, 批评话语分析对语言学、社会学、新闻学等学科发展产生了深刻影响。“在不断壮大的批评话语分析队伍中,费尔克劳的研究格外引人注目”[6]。

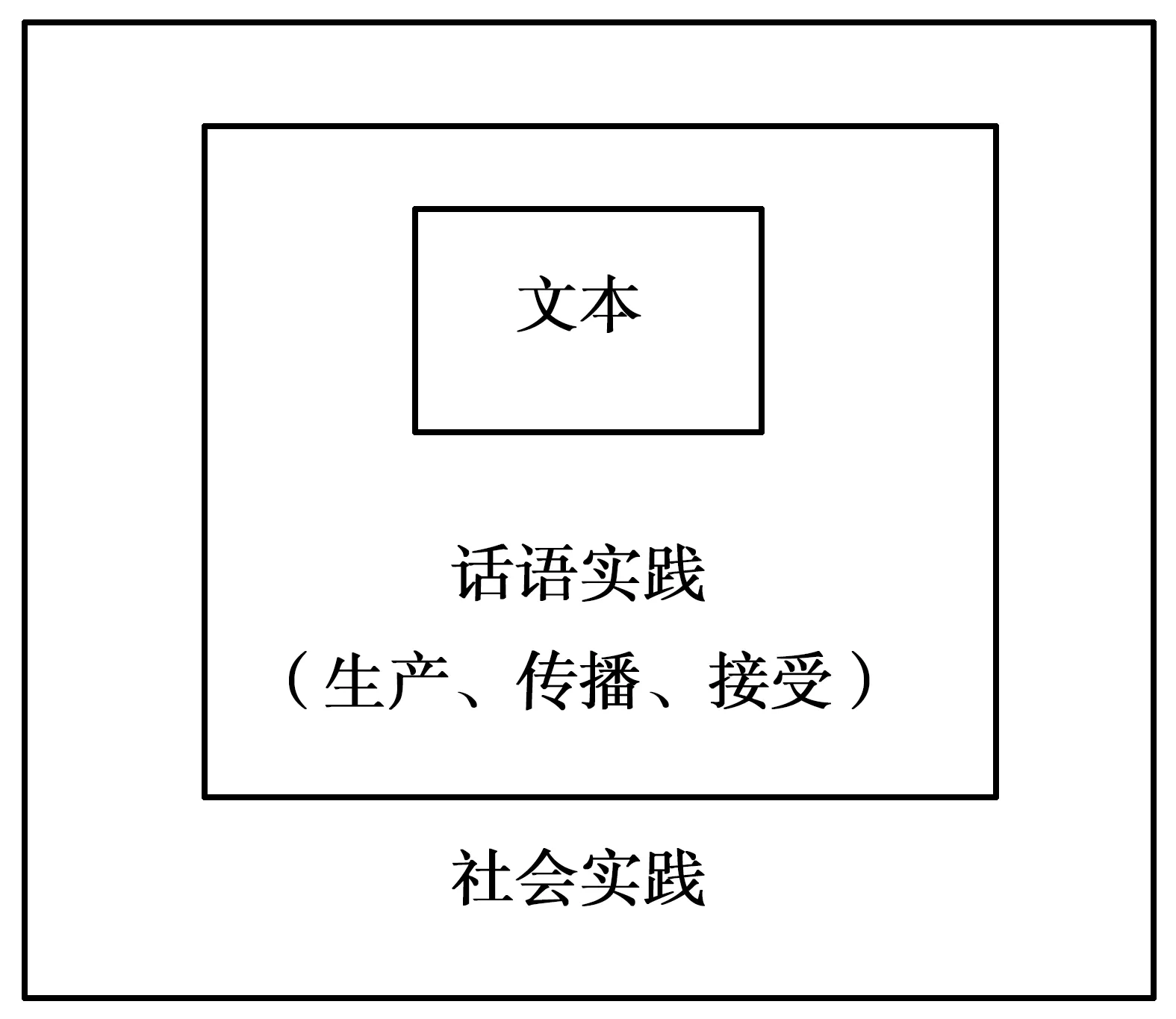

费尔克劳认为,语言渗透于权力之中, 并服务于权力斗争, 语言在社会化过程中起着潜移默化的作用。对费尔克劳而言,批评话语分析中的语言即是话语。在不断探索中,费尔克劳将巴赫金(Bakhtin)的文体理论(Theory of Genre)和葛兰西(Gramsci)的霸权理论(Theory of Hegemony)融入其话语模式,构建了文本、话语实践和社会实践的话语三维概念[7]。(见图1)。在费尔克劳看来,首先,话语是一种行为模式,作为社会实践的话语是由社会结构决定的。社会结构既是社会实践的条件又是社会实践的结果。其次,话语与社会结构之间存在辩证关系。话语受社会结构约束的同时,也对社会结构具有构建作用。

图1 话语三维概念

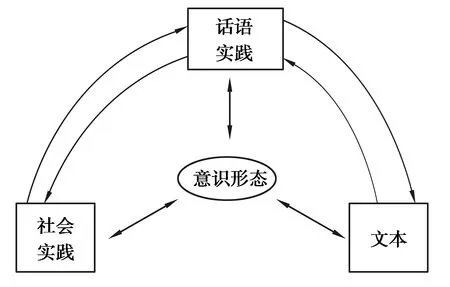

作为一种阐释性和建设性理论,费尔克劳的话语社会理念对社会问题的理论和实践研究都具有指导作用[8],但它对文本对话语实践、话语实践对社会的反作用关注不够。冯·戴伊克(van Dijk)指出,仅用“话语是一种社会实践”来描述话语与社会现实间的关系是相当模糊的,需要具体化说明[3]107-113。冯·戴伊克认为,话语与社会的互为建构关系是以“社会认知”为中介确立的。“社会认知”既具有个体性,也具有社会性、共享性,集中表现为知识、态度和意识形态。其中,意识形态最具抽象性、隐蔽性。在批评话语分析中,意识形态是指社会团体所共享的、理所当然的一种信仰和价值观。费尔克劳通过认知视角的“常识”(Common Sense)假说来讨论语言、权力和意识形态之间的关系。他指出,意识形态以“常识”形式根深蒂固于社会实践中、渗透于话语实践过程并隐含于文本底层,对人们的语言交际起着无形的支配作用,是文本、话语实践和社会实践能够实施辩证关系的灵魂,是一种维系权力关系的有效机制[9]11。鉴于此,王泽霞、杨忠[9]在费尔克劳话语三维概念基础上,引入使其三维辩证关系得以实现的意识形态, 形成“话语三维动态模式”(见图2)。

图2 话语三维动态模式

话语三维动态模式清晰展示了话语是以意识形态为中心(内容), 由社会实践、话语实践和文本三个维度构成的统一体。话语实践与社会实践、话语实践与文本以及三者与意识形态之间存在双向、动态关系。在话语实践中,支配主流意识形态的强势群体往往拥有较多的话语权,控制着社会资源,约束着社会结构及社会实践。其中,社会资源既包括物质资源,也包括知识、公共话语等重要的符号权利资源[10]。意识形态隐藏在符号资源背后,在话语实践中改变他人思想,实现对个体或社会群体的精神、思想观念支配、维系或改造,推动社会变迁。

依据上述费尔克劳的话语社会理论和意识形态理念来考察我国农民工政策,我们可以形成两个基本假设:其一,农民工政策以意识形态为中心,在各种话语实践的冲突和对立中建构社会现实,进而维系社会稳定或推动社会变革。其二,农民工政策话语实践受社会现实的约束,具有历史阶段性,政策变迁映射社会变迁。据此,我们可以通过对农民工政策文本的历时话语分析,明晰政府解决农民工问题的行动逻辑及其映射的社会变迁。具体来说,我们将以“农民工”称谓为切入点展开考察。

二、农民工政策话语的社会建构性

与传统研究将农民工政策视为对物理世界的变化(如农民工数量增加、代际差异显现)以及特定事件(如新生代农民工的职业发展诉求)的策略性反应不同,基于社会建构论的批评话语分析者虽不否认客观现实的存在性,但认为真正对人类社会发展有意义的是行动者对它的诠释。在批评话语分析者看来,政策问题、政策方案以及政府的合理性行动都是以话语的方式加以形塑、维系的;政策话语就是话语实践主体对各种社会问题感知与观念的集合,体现着行动者对特定社会现象的主观诠释与意义宣称。据此,农民工政策的核心不是围绕客观事实的技术性话语回应,而是行动者对农民工问题现象所赋予的意义。例如,“人口流动”是经济社会发展中的普遍现象,是对人口短期离开又返回原居住地的人口移动现象的动态描述。但1952年我国中央劳动委员会把新中国成立后出现的农民大量涌入城市的人口流动界定为影响计划经济和社会发展的现象,提出要“克服农民盲目地流向城市”,“盲流”这个具有歧视性的称谓自此诞生,也一度引发争议。“盲流”所触发的官方与民间话语、科学与常识话语间的冲突,实质上就是对我国国民经济恢复期农村人口流动的不同意义的诠释对立。由此可见,农村人口流动的“盲流”称谓构建,很大程度上是一个话语竞争,而话语与社会、权利、意识形态密切相关。

反思“盲流”称谓的生成过程不难发现,新中国成立后一度拥有强势话语权的社会科学及政治化大众传媒,在构建农村流动人口风险、城市发展危机以及对农民工问题处理对策方面, 扮演了重要角色。在话语实践中,它们更多地把农村流动人口与“越轨、影响社会治安”的形象联系在一起,从而导致我国出台的相关政策基本上是防范性的管制。从1958年全国人大常委会通过的《中华人民共和国户籍登记管理条例》到1961年中共中央转批的公安部《关于制止人口自由流动的报告》直到1975年《宪法》明文取消“公民有居住和迁徙自由”的规定,这些法律法规曾一度造成我国人口流动在1961—1978年间呈转移倒流和逆城市化倾向[11]。直到21世纪初,尤其是在弱势群体话语(2003年孙志刚事件*详见牛龙云.“孙志刚事件”与违宪审查制度.瞭望新闻周刊, 2003(22):50-52.后)的流行和推动下,政府才开始更多地注重农村流动人口权利的保障问题,“盲流”称谓也随之退出历史舞台。而政府对农民工政策的适时调整也为随之到来的改革开放和市场经济及现代化建设提供了必要的劳动力资源,进而推动了社会发展。“盲流”称谓的阶段性出现和隐退,一方面体现了国家意识形态在政策话语中的支配地位,另一方面也展示了政策话语对社会现实的建构功能。此外,它也表明了话语、话语实践与社会实践三者之间存在着互动关系。三者就是在交织交错中维系社会的稳定、推动社会发展与变革。

三、农民工政策话语的历史阶段性

批评话语分析认为,话语与社会的互为构建是间接的,以“社会认知”为中介的。社会认知视阈下的话语从来都不是客观现实的准确表征,因为这种表征总是由选择、前景化、象征等行为过滤,携带一定的主观色彩。政策文本中的概念、术语、修辞、身份形象构建等一系列话语行为决非纯粹的内容载体,也是社会文化和政治互动的重要符号资源。农民工政策话语中的“农民工”称谓也并非仅仅是一个指称,在一定程度上还映射所指对象在特定历史时期的社会、经济、政治和文化地位状况。作为一个特殊社会群体,农民工早在新中国成立初期已出现,但在社会发展进程中,其称谓几经更易。总体来看,“农民工”的称谓先后经历了“盲流”“打工仔(妹)”“农民工”“进城务工人员”和“农业转移人口”等。其中,“盲流”使用最早,集中反映了新中国成立后出现的“管理者中心主义”的强制性计划政策特质,即政府管理者从自身立场和意志出发,以各种强势话语实践禁止农村人口流动,并以户籍制限制农民流动自由,构建城乡二元社会结构。由此形成的高度同质性单一化社会结构,的确确保了社会稳定,带来了计划经济的发展,但是却牺牲了民主文明的进步,其历史局限性不言而喻。称谓“打工仔(妹)”是改革开放后经济特区市民对“农民工”的口语化指称,未曾进入学术或主流意识形态的书面语。这些响应市场经济和现代化建设需要、从农村涌向城镇、且规律性地往返于城乡的农村剩余劳动力,缺乏文化与技术,多以体力劳动换取少量报酬,生活在城市社会的底层或边缘,偶尔也被称之为“社会边缘人”。较之“盲流”的限制性歧视而言,“打工仔(妹)”虽对“农民工”有所尊重,但仍饱含贬义及市民的冷漠和鄙视。此外,民间话语所构建的“打工仔(妹)”身份标签,无疑强化了体制化意识形态(户籍制)对社会的维系功能,同时也积蓄着触发社会结构变革的力量。

人类社会总是在动态发展中寻求更为合理有序的社会结构。这是一个从“结构”到“解构”再到“结构”的螺旋式上升过程,是一个在周而复始的阶段性结构变迁中不断实现体制性超越的过程[12]。1978年,在改革开放的外力推动下,我国迎来了经济体制的市场化变革,也带来了限制性人口流动政策和惯例的松动,更多农民涌向城市从事非农生产,“农民工”称谓应运而生,它泛指20世纪80年代后离开农村到城市从事非农业生产的农民。事实上,“农民工”称谓是在2006年的《国务院关于解决“农民工”问题的若干意见》中正式走入官方话语的。随后,党的十六届六中全会通过决议强调指出要“维护劳动者特别是‘农民工’合法权益”。自此,“农民工”称谓及其合法权益获得了中央的高度重视和认可,也迅速成为官方话语与主流媒体关注的焦点。

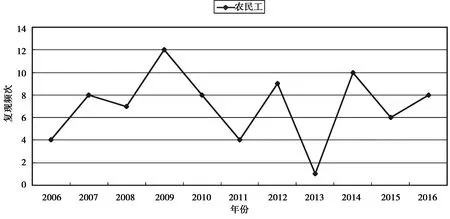

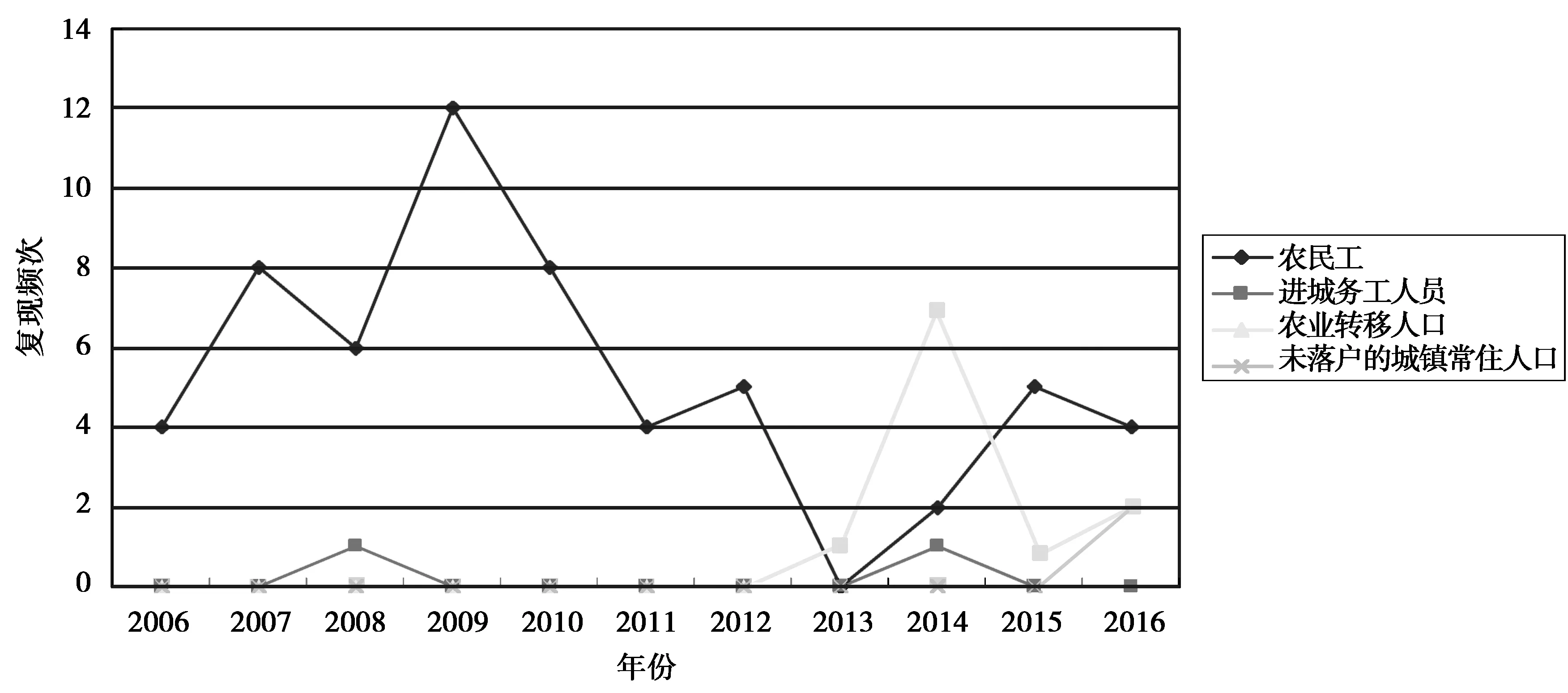

鉴于国务院《政府工作报告》是我国政府的统领性政策文本,集中体现着政府对国家权力和资源的分配方式,《政府工作报告》指涉农民工群体的方式,在一定程度上能够反映政府解决农民工问题的态度与思路。故而,我们以2006年(“农民工”称谓出现的重要节点)以来的《政府工作报告》*语料来自http://www.gov.cn/guowuyuan/2006-02/16/content_2616810.htm为对象,考察“农民工”称谓演变所折射的政府价值取向和社会变迁。文本前期考察发现,农民工群体基本上以“农民工”“进城务工人员”“农业转移人口”和“未落户的城镇常住人口”的称谓出现在报告中。通过人工提取、统计“农民工”泛称和各阶段专称在《政府工作报告》(2006—2016)中的出现时间与频次,以折线图呈现在图3、图4中,并分析如下。

图3 “农民工”泛称在《政府工作报告》(2006—2016)中的复现趋势

总体来看,我国政府对农民工问题的关注一直在“波动”中持续,存在一定的周期性发展趋势。从图3可见,“农民工”称谓在2006年复现4次,2007年复现8次,其后基本上每隔一年,“农民工”称谓复现频次都稳定在10±2的水平上。这表明政府对农民工问题的关注是持续的、基本稳定的。但不容忽视的一点是,2009年“农民工”泛称复现12次,达到峰值,而2013年仅出现1次,跌落谷底。由此我们大胆推测,政府对农民工问题关注度的波动周期为4年,而图3的折线走向基本证实了我们的推测。从图3可以看出,“农民工”称谓复现频次在2006—2009年间呈螺旋式上升态势,2010—2013年呈螺旋式下降态势,而2013—2016年又复现螺旋式上升态势。

进一步考察《政府工作报告》文本不难发现,2006—2009年间,政府把农民工问题纳入了“扩大内需、增强消费对经济发展的拉动作用”的事务中。由此可见,此阶段政府对农民工关注的持续增加,更多的是缓解经济发展压力的权宜之计,这一点也可以从“搞好”“要解决”“帮助解决”等问题处理方式的模糊遣词中得到验证。更准确地说,2006—2009年政府在农民工问题上表现为一种积极态度,缺乏具体化行为。但从2010年,中国农民工政策发生了重大转向,政府开始有意识地在“城镇化”思路下解决农民工问题。诚然,与农民工相关的一系列社会问题均是在“城镇化”过程中产生的,但“城镇化”的行动策略体现了政府以发展解决问题的行动逻辑和全局性思维模式,即逐渐强调农民工问题的社会性、民生性。但我国长期的城乡二元制、史无前例的农民工规模、较低的城镇化水平和利益的多元性等因素,决定了我国农民工问题的解决是一个长期复杂的过程,不可能一蹴而就。因而,农民工问题在经历2006—2009年的持续升温后,2010—2013年政府对其关注度的降低也在情理之中。2014年新一届政府执政,提出“推进以人为核心的新型城镇化”建设方针,这项关乎民生的施政纲要必然将规模庞大但归宿扑朔迷离的农民工群体提升到政府工作的重要日程中,由此看来,2013—2016年农民工议题再度受关注也是可以预期的。

图4 “农民工”各专称在《政府工作报告》(2006—2016)中的复现趋势

图4显示,近四年来,尤其是新一届政府话语中,“农民工”的称谓呈现多样化、复杂化趋势,但各称谓又显示出一定的阶段性特征。从图4可见,“农民工”称谓使用最为频繁、历时最久,是官方话语中的规约化表达,具有一定的稳定性。相比较而言,“进城务工人员”虽也历久,但其使用是低频的、间断性的。这与“进城”二字易触发“外来闯入者”形象,包含“排斥“不被接纳”的负向歧视含义与社会和谐发展的基调偏离有关。图4显示,“农业转移人口”在2013年首现官方话语,并迅速成为2014年的称谓主流,与“农民工”“进城务工人员”交叉并行。这一方面体现了我国农民工政策话语的延续性,另一方面也彰显了新一届政府的行动思路。尽管我国改革的起点在农村,但受城乡二元社会结构和户籍制的直接影响,以及农村自然环境、历史沿革和各种现实因素的制约,农村经济社会发展大大滞后于城市。作为国家现代化建设的关键环节,农业现代化意味着农业产业化,意味着大量农村人口从农业转移到非农产业。在持续改革的驱动下,我国人口从农村向城市的转移已成为一种无法逆转的历史潮流。“农业转移人口”的出现是我国社会发展的必然,它也充分契合了当前“以人为核心的新型城镇化”发展战略。从称谓语义色彩看,“农业转移人口”完全消除了对农村人口的身份歧视,从产业间人口流动的视角指称这一庞大的劳动力群体,体现了新一届政府对广大“准城镇居民”身份建构的关爱和重视。“未落户的城镇常住人口”称谓是农业人口向非农产业转移的社会语境化产物,在某种程度上预示着未来政府处理农民工事务的基本路径,即在新型城镇化建设中实现农业转移人口的市民化。

从上述分析中不难看出,“农民工”的各种称谓产生并消亡于特定历史阶段,承载着社会发展的脉络,其演变历程展示了我国农民工政策变迁的轨迹。这些变化不仅体现出国家和社会对农民工态度的转变,也反映了社会的发展和进步。作为一个特殊社会群体,农民工对现代化建设作出了重大贡献,是社会发展的重要力量,但其身份称谓却几经更易。积极的政治身份与消极的现实身份发生了严重冲突,这注定其从农村走向城市的道路是曲折的。从计划经济体制下的“严苛管制”,到市场经济体制下的“自由流动”,直到当前新型城镇化形势下鼓励有条件的“市民化”,农民工政策的系列变迁充分反映了我国政府在解决农民工问题上因势而为、顺势而导的积极态度,其行动逻辑正逐步从“服务于经济发展”转向“关注社会民生”。这一政策蜕变凝聚着丰富的政治智慧与悠久的文化传统,也必将利民、惠民,为我国当前上升性社会人口流动产生积极的推动作用。

四、结语

政策话语是一种社会实践活动和认知活动。从“农民工”称谓演变的微观话语反观农民工政策,本文发现我国农民工政策以主流意识形态为中心,具有社会建构功能,在维护社会稳定、推动社会变革方面发挥了重要作用。同时,它又受制于特定社会结构、经济等多因素影响,具有历史阶段性,其发展历程映射了我国社会的发展变迁。对“农民工”称谓演变的微观话语进行批评分析,有助于加深对农民工政策的理解,揭示隐藏在政策话语背后的权利结构与意识形态,具有启蒙和解放意义。在研究方法上,本研究发现批评话语分析视角下的微观话语解构是政策分析的有效切入点。它能通过语言学与社会学路径的二度抽丝剥茧,将公众从日常教条化的思维模式中解放出来,唤起更深刻、更理性的政策协商。同时也利于公众在政策话语竞争中更自由地发挥想象力和创造力,促进社会公平。

[1] Blommeart, J.Discourse [M].Cambridge:CUP, 2005.

[2] Fairclough, N.Language and Power [M].London:Longman, 1989.

[3] van Dijk, T.Discourse and cognition in society [A].In Crowley, D.& Mitchell, D.(eds.).Communication Theory Today [C].Oxford:Pergamon Press, 1993:107-126.

[4] White, G.Policy Analysis as Discourse [J].Journal of Policy Analysis and Management, 1994(3):506-525.

[5] 何鉴孜,李亚.政策科学的“二次革命”——后实证主义政策分析的兴起与发展[J].中国行政管理, 2014(2):95-101, 121.

[6] 廖益清.批评视野中的语言研究——Fairclough批评话语分析理论述评[J].山东外语教学, 1999(2):1-5.

[7] Fairclough, N.Discourse and Social Change [M].Cambridge:Polity Press, 1992.

[8] Richardson, E.Analyzing Newspapers:An Approach from Critical Discourse Analysis [M].New York:Palgrave Macmillan, 2007.

[9] 王泽霞,杨忠.费尔克劳话语三维模式解读与思考[J].2008(3):9-13.

[10] Bourdieu, P.Language and Symbolic Power [M].Cambridge:Polity Press, 1988.

[11] 劳动和社会保障部劳动科学研究所.中国劳动科学研究报告集(1997—1999) [C].北京:中国劳动社会保障出版社, 2008.

[12] 张彬.从“解构”走向“结构”:当代中国社会阶层分化的基本趋势[J].长白学刊, 2006(4):81-84.

(责任编校:杨 睿)

Critical Discourse Analysis on the Process of Chinese Policy on Migrant Workers——From the Perspective of Evolution of Social Labels to Migrant Workers

WANG Yue-li

(ForeignLanguagesDepartment,FuyangNormalUniversity,AnhuiFuyang236037,China)

Policy discourse is a process of social practice and cognition as well as important semiotic resources of social culture and political interaction.This investigation on the evolution of social labels to migrant workers finds that Chinese migrant workers’ policy discourse can not only construct social reality but also is restricted by social structures.Chinese political philosophy on migrant workers is transforming from serving economy to emphasizing migrant workers’ social life.This transformation witnesses and promotes the social change in national population movement from rural regions to urban cities, which has undergone a sequential process of strict restriction, free movement to gradual citizenization.This study reveals that deconstruction on micro-discourse with the theoretical foundation of critical discourse analysis is an effective way to analyze policy discourse, helpful to awaken more profound and rational policy negotiation, and to facilitate social justice.

critical discourse analysis; policy discourse on migrant workers; evolution of social labels to migrant workers; migrant workers

10.3969/j.issn.1672- 0598.2017.01.006

2016-06-08

安徽省教育厅人文社科重点项目(SK2015A799)“批评话语分析理论视域下的中美政治话语对比研究”;安徽省教育厅人文社科一般项目(2015SK005)“英汉学术论文摘要语篇中的评价对比研究”;阜阳师范学院人文社科项目(2015FSSK03)“语料库驱动下的学术语篇评价研究”

王月丽(1979—),女,河南项城人;阜阳师范学院讲师,硕士,主要从事话语分析研究。

D422.6

A

1672- 0598(2017)01- 0039- 06