“我却是从来都只是我自己”

杨毅

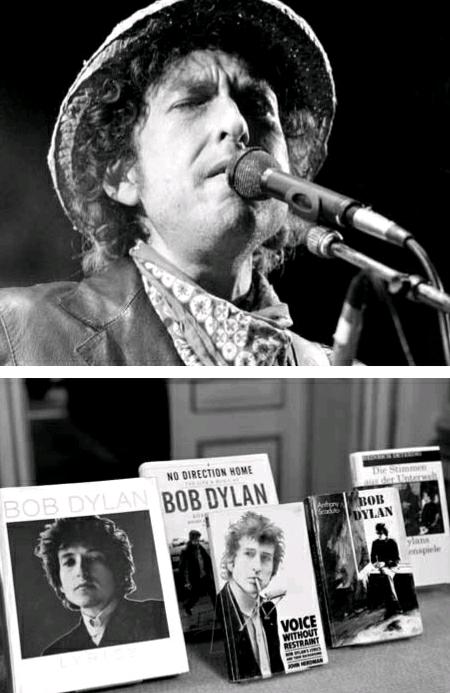

美国民谣诗人鲍勃·迪伦(Bob Dylan)摘得2016年诺贝尔文学奖桂冠,一度引起舆论哗然,似乎中国民众对这位来自大洋彼岸的歌手/诗人有着极其浓厚的兴趣,他引发的反响甚至超过了以往的几届。其中既有社会的质疑,又有学界深深的思考。

对于鲍勃·迪伦获奖,人们的疑惑自然就是一位歌手为什么会获得诺贝尔文学奖?事实上,鲍勃·迪伦于1996年和2006年两次获得过诺贝尔文学奖的提名。时至今日,“陪跑多年”的他终于荣膺桂冠。有趣的是,在今天这个 “文学边缘”的时代,一位歌手的获奖似乎正应了文学死亡的话题。但从另一个角度讲,文学似乎又“活”了,因为这极大地扩展了“文学”的含义。难道我们这个时代真的没有优秀的作家,只能把文学奖让给一个歌手?在我看来,恰恰相反,把文学奖颁给一个歌手,这何尝不是一次文学观念上的行为艺术?正如学者陈晓明所说:“鲍勃·迪伦获奖在意料之外,也在意料之中,反映了在当今文化一体化、主流化、格式化的困境下,文学对异质性经验的追求。重提波西米亚风格,是诺贝尔文学奖评委们对自己青年时代的缅怀,评委们也以此完成了一次行为艺术。”

1941年5月24日,鲍勃·迪伦生于明尼苏达州杜勒斯城,6岁时全家移居到一个叫希宾的靠近矿区的小镇上。在希宾附近的高中上学时, 鲍勃·迪伦就组建了自己的乐队,进行了一段短暂的演出,后来到明尼苏达大学学习了1年,也是在那时,他把自己的名字改成鲍勃·迪伦。少年时期的鲍勃·迪伦只不过是一个喜爱音乐的平凡少年,只不过特别对乡村音乐感兴趣。14岁时,他在戏院里看到了《Blackboard Jungle》中的摇滚狂热,于是发现了音乐的另一种功能,即社会学效应。摇滚乐的歌词使人振奋,反映着青少年的个性、野心与叛逆,这恰好与当时鲍勃·迪伦内心深处的那种反叛与渴望的激情契合。自此以后,希宾小镇再也拴不住他的心了。1961年1月,鲍勃·迪伦从明尼苏达州立大学辍学,开始专心致力于歌唱事业,并来到纽约民谣音乐城和煤气灯等著名的表演场所演出。由于鲍勃·迪伦的民谣歌曲受到知识分子的喜爱与支持,CBS的制作人约翰·哈蒙德与鲍勃·迪伦正式签订了合约,不久罗伯特·克隆斯曼担任了鲍勃·迪伦的经纪人。此时的鲍勃·迪伦是民谣风暴的煽动者,CBS公司旗下最受重视的艺人,也是年轻一代民谣歌手中最具潜力、呼声最高的新人。

鲍勃·迪伦的处女作《鲍勃·迪伦》于1962年推出。整张专辑的风格带有浓厚的民谣气息。与此同时,他也采取毫不留情的姿态来审视当时的政治和社会事件,创作了不朽名曲《Blo-wing Changin》,甚至一跃成为摇滚巨星。不难发现,他早期的作品是以传统旋律为基调,逐渐吸收了乡村音乐的因素和黑人音乐并加以创新。鲍勃·迪伦极具现实关怀的歌曲对当时青年人的心灵产生了巨大的震撼作用,他的崛起成为美国20世纪60年代的重要文化事件,促进了那个年代美国青年的大觉醒。他本人也成为“垮掉的一代”的典型代表。

鲍勃·迪伦很快被公认为是青年词作家中像菲尔·帕克斯顿一样最有才华的明星。他的歌曲成为参加民权的白人学生的反战歌曲,其中既有像《答案在风中飘荡》和《暴雨将至》这样的左翼的抗议歌曲,也有以传统为基础的《来自北部乡村的女孩儿》这样的爱情歌曲,还有像唱法多种多样的《我将会自由》这样的滑稽歌曲。这一时期他的歌曲的曲调相对来说比较简单,而他的唱功在民谣音乐界是纯朴自然的,但他的影响却非同小可。鲍勃·迪伦正在创造一种调式,他的音乐方式不需要很复杂,但借助与众不同的嗓音、吉他伴奏和口琴声试图创造一种新的模式。值得一提的是,他的歌曲从这时就带有巨大的政治功能。在古巴导弹危机和核裁军运动的世界中没有什么比听迪伦演唱《答案在风中飘荡》和《暴雨将至》更令人振奋的了。

《答案在风中飘荡》一举奠定了鲍勃·迪伦在20世纪60年代成为英雄一样的巨星的形象。关于这首歌,鲍勃·迪伦说:“我认为最有罪的是那些看到不对的东西,心里也知道那不对但就是不愿正视的人。”这首歌曲中,充满了各种各样的疑问,但这些问题的答案却只能在风中飘扬。在第一节中,“白鸽”和“炸弹”两个意象构成鲜明的对比,意在表明人类的和平与罪恶或许就是瞬息间的一念之差。美好的事物常常遭遇邪恶的来临。然而长路漫漫,人类对于和平的希冀何时才能如白鸽一样的自由翱翔。在后两节中,“一个人”的想象明显发生了分裂:他渴望自由又明知无法实现,见到太多的丑陋又无法言说,面对太多的苦难又无能为力。 “一个人要有多少只耳朵/才能听见人们的哭喊/要牺牲多少条生命/才能知道太多的人已经死去。”不妨说,《答案在风中飘荡》正是鲍勃·迪伦面对自身所处政治文化背景的独特思考,他以毫不妥协的姿态去表达对一切丑陋的不满和愤怒。

1965年,鲍勃·迪伦的个人第四张专辑《重访61号公路》出版,并获得好评。此时他的身价已跃升到了流行音乐的顶点,并正式确立了一代摇滚巨星的地位。到了20世纪70年代,他的作品吸收了爵士和布鲁斯的元素,歌词充满了哲理性,而不再是单纯反抗者的狂热,而是逐渐沉稳下来,出现了对生命和人生的思考。鲍勃·迪伦在他所创作的千变万化的曲风中演绎着只属于他自己的风格,正如鲍勃·迪伦在他的自传 《编年史》中所说:“我却是从来都只是我自己——一个民谣音乐家,用噎着泪水的眼睛注视灰色的迷雾,写一些在朦胧光亮中飘浮的歌谣,现在我的名声已在我的脸上炸开,正笼罩在我头上。”

事出偶然,1966年8月,鲍勃·迪伦因一次摩托车祸而不得不中断事业,尽管有两年没有与公众见面,但他的风采不曾减弱,他的淡出反而促使他的艺术有所发展。1968年发行的唱片《约翰、韦斯利、哈丁》表明鲍勃·迪伦对一般公众的新的态度。与日益复杂的流行趋势形成鲜明对照,这些歌曲是相当简洁的,并且继续探索犯罪和自疑的主题。而1973年创作的名曲《永远年轻》则表达他对年轻人的美好的祝愿。这首歌的歌词尽管质朴简洁,但从内心流露出的真情打动了我们。 “愿上帝的庇护与你同在/愿你能够梦想成真/愿你为永远帮助别人/也接受别人的恩惠/愿你可以造一把采摘繁星的云梯/然后摘下属于你的那颗/愿你永远年轻/永远年轻,永远年轻/愿你永远年轻。”

1980年代以来,鲍勃·迪伦减少了发行专辑的数量,更多地投入到世界范围的巡回演出之中,这其中包括他2011年来到中国开唱。70岁的鲍勃·迪伦终于站到了北京工人体育馆的舞台上。与国内的流行歌手的演唱会不同,舞台没有炫目的声光电,也没有大屏幕,极其简单的一块幕布和几束射灯将偌大的工体变得如同老酒馆一般。不过,配合着韵味十足的场景,鲍勃·迪伦愈发彰显出他炉火纯青的造诣和功力。无论是他的演唱,还是他的吉他、键盘、口琴演奏,都和其他几位乐手的投入演出融为一体。虽然不像很多摇滚乐队的表演那样声嘶力竭、震耳欲聋,却能以一种近似乡村民谣、布鲁斯的风格,给人以暗潮汹涌般的震撼之感。

鲍勃·迪伦的演唱会从来不像国内大多歌手刻意制造出粉丝的尖叫声或是集体大合唱。实际上,鲍勃·迪伦本身就是一个特立独行、善于让自己不断变成陌生人的“异端”。或者说,他是一个熟悉的陌生人。即便是对他的经典歌曲如数家珍的歌迷,也常常会因为鲍勃·迪伦将它们改动得面目全非而感到新鲜乃至妙趣横生。所以,与其幻想着全场狂欢的大合唱,不如干脆当成听一支新乐队的表演,那种崭新的感动更能让人领略音乐的本质和魅力。

“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗歌形式”——这是鲍勃·迪伦获得诺贝尔文学奖时,现场宣读的授奖词。的确,鲍勃·迪伦之所以获得诺贝尔文学奖,在我看来,他与其说是作为一个歌手而获奖,倒不如说是作为一个诗人而获奖。就连他自己也说:“我觉得自己先是一个诗人,然后才是个音乐家。我活着像是个诗人,死后也还是个诗人。”

这似乎又回到了起初我们遭遇的质疑声。然而这一切多少有着庸人自扰之嫌。事实上,这在鲍勃·迪伦本人看来似乎根本不是问题。一方面,正如他本人宣称的,他似乎更看重自己作为诗人的文化身份;另一方面,他的行动何尝不是以自己的方式诠释着他对世界的理解和对美好事物的期许。

关于他在艺术与文学之间的任意游走,中国台湾诗人、音乐人钟永丰曾这样评价鲍勃·迪伦的作品:“他超越了美国民谣的地域性与本位主义,将其观照拉大至国际主义的视野,鲍勃·迪伦吸收、回应现代主义文学的能力已远远超出任何流行音乐的范畴”。诗人于坚认为诺贝尔文学奖颁给鲍勃·迪伦是实至名归,“奖给了灵魂,没有奖给修辞或观念。将对世界产生巨大影响。世界厌倦了,它只是要生活,要爱,要唱歌,要忧伤。于是,鲍勃· 迪伦来了。这是向垮掉的一代,向六十年代,向浪漫主义,向波西米亚,向嬉皮士,向口语一一致敬。世界醒了。”

正是金斯堡最早给鲍勃·迪伦戴上了“顶级诗人”的桂冠。而在有些人看来,鲍勃·迪伦获诺贝尔文学奖也可谓向金斯堡等前辈诗人的致敬。金斯堡回忆说,他从印度回到美国西岸那会儿,有人给他放了张唱片,当他听到那首《暴雨将至》,他哭了出来。“我被他的修辞镇住了,这些诗词简直就像《圣经》箴言一样,撼动人心。”

事实上,也是金斯堡和另一位采访迪伦多次的英国记者于1996年根据诺贝尔奖委员会要求筹建了“提名鲍勃·迪伦小组”,随后更多学界权威加入该小组。同年8月,戈登·鲍尔代表竞选委员会为鲍勃·迪伦正式提名诺贝尔文学奖。他向媒体宣读了金斯堡的推荐信:“虽然他作为一个音乐家而闻名,但如果忽略了他在文学上非凡的成就,那么这将是一个巨大的错误。事实上,音乐和诗是联系着的,鲍勃·迪伦的作品异常重要地帮助我们恢复了这至关重要的联系。”

众所周知,歌词特别是民谣歌词一般来说是难登文学的大雅之堂的,但金斯堡的评语可谓一反常态。然而在今天,正如后现代理论家杰姆逊(Fredric Jameson)所说,纯文学和通俗小说的界限越来越模糊,精英文化与大众文化的界限正在逐渐地消失。这时候,一个民谣歌手突然闯进这个精密运行的系统之中,虽然会迎来极少数人的诧异,但从世界范围内文化发展的进程上看,这反而顺应了时代,是众望所归。

在我看来,鲍勃·迪伦的获奖,何尝不是一次对文学观念的重构。尽管自20世纪60年代中期以来,外界对他的创作多有褒奖。比如1976年美国总统卡特在竞选活动中引用他的诗句,并称其为“伟大的美国诗人”;1990年法兰西文学院向他颁发“文学艺术杰出成就奖”。但这些赞赏没有使他沦陷,他自我调侃道:“无论我到哪里,我都是一个60年代的游吟诗人,一个摇滚民谣的遗迹,一个从逝去时代过来的词语匠人,一个从无人知晓的地方来的虚构的国家首脑。我处在被文化遗忘的无底深渊之中。”

从某种意义上说,鲍勃·迪伦说得不无道理。自《像一颗滚石》出版后,他鲜有新作问世,以致他获诺贝尔文学奖,在一些人看来,也是诺贝尔奖委员会近年来标新立异所致,甚至有人“担心”他不会去领奖,更有所谓“拒绝领奖”的公开信。因为在我们的想象中,艺术家是自由的、是独立的,而奖项是正式的、是官方的,两者似乎有着天然的对抗。诺贝尔文学奖在中国的形象从一个精神斗士变成了一个不愿合作的隐士。不过,事实却多少会令一些人失望,因为他已经表示要去领奖。或者说,恰恰是鲍勃·迪伦把一种文化从遗忘的深渊里解救了出来,才使得我们幻想出一种超然独立的人格。鲍尔在他的推荐信中,就强调鲍勃·迪伦在当今时代“使诗歌回归到它原始的传诵方式”“在他的音乐诗篇里,他已经复活了游吟诗人的传统”。鲍尔竭力表明,鲍勃·迪伦的歌词只不过是回到了诗歌的源头。他还强调鲍勃·迪伦的精神影响来自波德莱尔、萨尔蒙和兰波,而他的歌词其实包含了大量的学院式文学文本,其作品中具有非凡创造性的象征主义足以和兰波、叶芝相媲美。“他的作品在整个世界被广泛地翻译、传唱,但它显然已经超出了‘通俗艺术的界限。”