中国富豪创新不足的历史溯源

陈小亮,陈彦斌

(1.中国社会科学院 经济研究所,北京 100836;2.中国人民大学 经济学院,北京 100872)

·经济增长与经济发展·

中国富豪创新不足的历史溯源

陈小亮1,陈彦斌2

(1.中国社会科学院 经济研究所,北京 100836;2.中国人民大学 经济学院,北京 100872)

中国历史上曾经出现过大量超级富豪,历史上的富豪比现代的富豪更加富有,其中不乏富可敌国者。中国历史上的富豪主要分布在盐铁、铸钱(票号)和对外贸易等垄断性行业,他们通过垄断寻租而非技术创新积累起巨额财富,遵循着“无创新的巨额财富积累模式”。不仅如此,“无创新的巨额财富积累模式”还具有自我循环机制,通过挤占创新资源和诱使社会精英偏离创新轨道等机制进一步抑制了创新。破解“无创新的巨额财富积累模式”的关键是削减政府手中的权力,消除垄断寻租的空间,从而培育出创新型富豪。

富豪;中国历史上的富豪;垄断经营特权;寻租;“无创新的巨额财富积累模式”

中国富豪与美国等发达国家富豪的财富来源明显不同。通过分析近年来的“胡润富豪榜”和“福布斯富豪榜”可以发现,发达国家富豪主要来自于高端制造业和通讯媒体科技(TMT)等创新能力较强的行业,技术创新对发达国家富豪积累财富而言至关重要。与之不同,中国富豪最多的行业是房地产。纵观“福布斯中国400富豪榜”,2009年上榜的房地产富豪多达153人,2009年以后房地产市场调整导致富豪财富缩水,但是2014年上榜的房地产富豪仍然多达106人。由于房地产本身并不是技术创新型行业,因此,可以推知中国房地产富豪的财富并非主要来自于技术创新。事实上,不仅是房地产富豪,目前,中国的富豪普遍存在创新不足的问题。富豪创新不足会给经济与社会带来诸多不良后果:首先,富豪是国家的精英群体,本应引领国家的创新潮流,而富豪创新不足则会导致整个国家缺乏技术创新,进而不利于长期经济增长。其次,富豪创新不足容易引发公众的仇富心态,给社会稳定带来负面影响。

回顾历史可知,中国古代的富豪与现代的富豪具有明显的相似之处,不管是入选《华尔街日报》“1000年来全世界最富有50人”的成吉思汗、忽必烈、刘瑾、和珅、伍秉鉴和宋子文六位富豪,还是享誉中外的盐商、票号商人和十三行行商等富豪群体,他们几乎都没有为中国的技术进步做出过突出贡献。既然如此,中国古代富豪的财富究竟是如何积累起来的,为什么他们不依靠创新就有足够的能力获得巨额财富?通过总结历史经验来回答这些问题,有助于更深刻地理解目前中国富豪创新不足的根源。

一、中国历史上从不缺少富豪,而且历史上的富豪比现代的富豪更富有

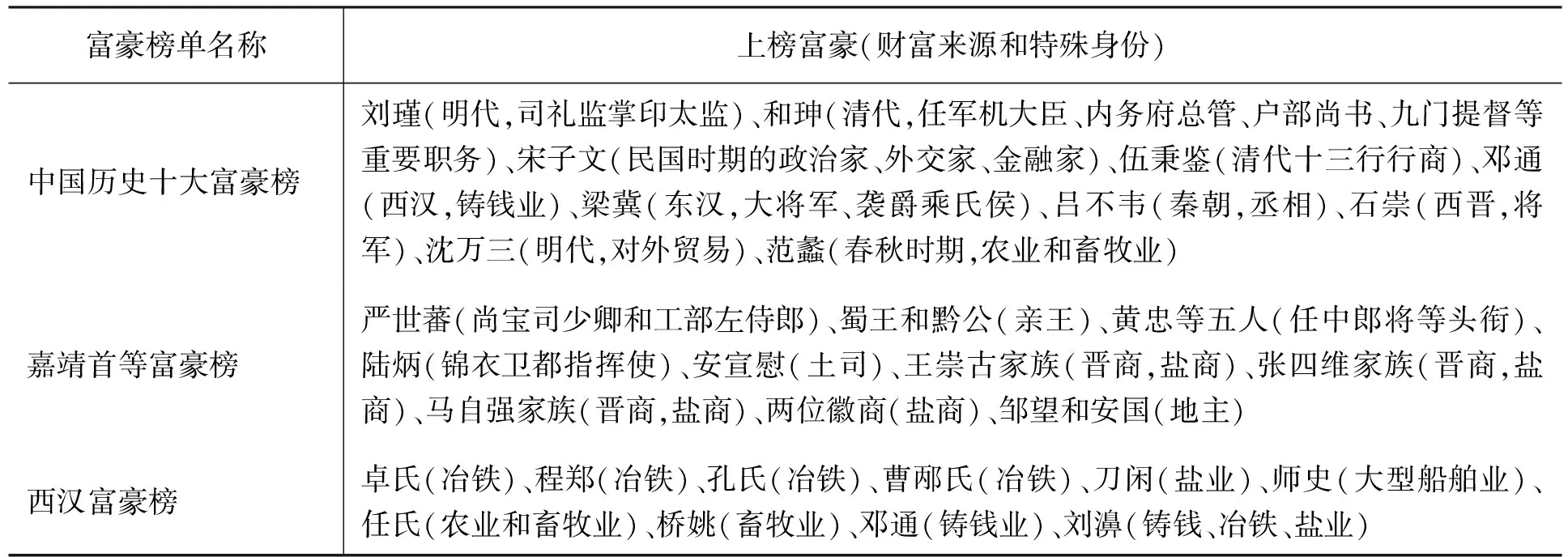

由于古代没有统计个人财富的专门机构,个人财富的详细信息也很少对外公开,因此难以找到与现代“胡润富豪榜”和“福布斯富豪榜”类似的信息完善的富豪统计资料。不过,中国历史上的富豪与现代的富豪一样备受各界关注,翻阅史料可以找到三份颇具影响力的中国古代富豪榜(详见下页表1)[1]61-65,一是《亚洲华尔街日报》刊登的“中国历史十大富豪榜”,二是《国朝丛记》中记载的“嘉靖首等富豪榜”,三是《史记·货殖列传》中记载的“西汉富豪榜”。

通过分析三张富豪榜可以明显地看到,与现代富豪相比,中国古代富豪更加富有,富可敌国者亦不鲜见。比如,“中国历史十大富豪榜”上的清朝富豪和珅的财富达11亿两白银之多,而处于康乾鼎盛时期的清政府年财政收入也不过7 000万两白银左右,和珅的财富相当于当时清政府15年的财政收入[2]。上榜的另一位清朝富豪伍秉鉴的财富虽然没有和珅多,但是也达到了2 000多万两白银,相当于当时政府年财政收入的一半。

相比之下,2016年“胡润富豪榜”中国首富王健林家族的财富只相当于政府财政收入的1.1%, 由此可以看出中国历史上富豪财富规模之巨大。“嘉靖首等富豪榜”和“西汉富豪榜”没有列示上榜富豪的具体财富数额,但是通过梳理史料也可以对上榜富豪的财富规模窥知一二。《国朝丛记》中记载“嘉靖首等富豪榜”的上榜门槛是50万两白银,其中安国的财富超过50万两白银,邹望的财富接近100万两白银,而严世蕃的财富则超过100万两白银。明代嘉靖年间政府财政收入只有250万两白银左右[3],即便是按照人均财富50万两白银的下限计算,这17位上榜富豪的财富总额也高达当时政府财政收入的3.4倍。至于“西汉富豪榜”,其中上榜的富豪邓通还入围了“中国历史十大富豪榜”,而卓氏等人能与其一同上榜,可以推知他们的财富规模同样较大。

表1 中国历史上的富豪及其财富来源

资料来源:“中国历史十大富豪榜”出自《亚洲华尔街日报》,“嘉靖首等富豪榜”出自王世贞主编的《国朝丛记》,“西汉富豪榜”出自《史记·货殖列传》。其中,吴晓波(2015)对“嘉靖首等富豪榜”和“西汉富豪榜”进行了梳理,本文直接引用相关资料[1]255。

中国历史上下五千年,西汉以来也有两千年的历史,除了上述三份榜单列出的数十个超级富豪,还有很多富豪,其中最具代表性的是盐商、票号商人和十三行行商等富豪群体,它们的财富规模都颇为惊人。就盐商而言,周志初(1997)估算得出乾隆时期两淮盐商的年平均利润约为750万两白银[4],吴晓波(2015)估算得到的结果更是高达1 200万两白银[1]286,这相当于当时政府年财政收入的15%~30%。 就票号商人而言,清末极盛时期晋商票号“每家存款多则七八百万两,少则二三百万两,每年结利银五百余万两”[5]。就行商而言,从17世纪到19世纪初的100多年间他们垄断着全国对外贸易业务并因此获得了巨额财富,成为盛极一时的“天子南库”。“1000年来全世界最富有50人”之一伍秉鉴就是行商最杰出的代表,另一位代表潘启虽然不及伍秉鉴富有,但是财富规模也达到了1 000万两白银,同样是不折不扣的富豪。

二、历史上富豪的财富主要源于垄断寻租而非创新,遵循着“无创新的巨额财富积累模式”

1.中国历史上的富豪主要来自于垄断性行业。通过进一步分析上述三份富豪榜和盐商等富豪群体可以发现,中国历史上的富豪主要分为两大类,一类是盐铁业、铸钱业(票号)和对外贸易等垄断行业的商人型富豪,另一类则是官员型富豪。就商人型富豪而言,“西汉富豪榜”中的卓氏等7人的财富来自于盐铁业和铸钱业。当时政府并没有垄断盐铁等行业,不过正是因为超级富豪的出现才使得政府意识到这些行业的巨额盈利能力,此后历朝历代大都垄断了盐铁业,并且逐渐扩大到对酒、粮食、漕运、对外贸易、金融和铁路等行业的垄断。上述行业之所以拥有巨额盈利能力,是因为其产品是民众生产和生活的必需品,需求量巨大而且需求的价格弹性小。伴随着垄断行业的不断增加,来自垄断性行业的富豪人数也越来越多:“嘉靖首等富豪榜”上的王崇古等5位是大盐商;“中国历史十大富豪榜”中的伍秉鉴和邓通分别是对外贸易和铸钱业的商人;盐商、票号商人和十三行行商等富豪群体分别来自于盐业、票号和对外贸易三大垄断性行业。就官员型富豪而言,“中国历史十大富豪榜”上的富豪多达7位拥有官员身份(分别是刘瑾、和珅、宋子文、梁冀、吕不韦、石崇和沈万三),“嘉靖首等富豪榜”上的17位富豪中也有严世蕃等10位是官员。

由于中国历史上长期存在典型的“官商经济”现象,这决定了大多数官员型富豪的财富本质上源自于他们手中所握有的垄断性行业的经营特权。商人为了获得垄断经营特权,需要向官员支付大量的竞租成本,寻租成功之后,还需要持续不断地向官员支付护租成本,部分官员在此过程中积累起巨额财富,成为官员型富豪。据此,这些官员型富豪的财富也可以视为来自于垄断性行业。因此本文得到如下结论:中国历史上的富豪财富主要来自于垄断性行业。

2.通过垄断寻租就可以快速积累巨额财富,古代富豪因此缺乏创新的动力。费正清在其著作《美国与中国》中提出了一个耐人寻味的观点,“中国的商人具有一种与西方企业家完全不同的想法:中国的传统不是制造一个更好的捕鼠机,而是从官方取得捕鼠的特权”[1]。究其原因,为了获得充裕财力维护中央集权统治,自汉武帝以来国家一直控制着国民经济命脉,其关键举措就是垄断盐铁等能够获得巨额利润的行业和资源。在权力高度集中于政府的历史环境下,如果不能获得垄断行业“捕鼠的特权”,再高效的“捕鼠机”都无法工作。因此,中国历史上的商人更多地通过垄断寻租(关键是获得垄断经营特权)而非技术创新来积累财富[6]。这决定了中国古代富豪普遍遵循着“无创新的巨额财富积累模式”,上文所述的盐铁业、铸钱业(票号)和对外贸易行业的富豪几乎无一例外。

自春秋时期的管仲提出盐业专营,历朝历代几乎无不效仿管仲的做法,而盐业收入也一直是政府的重要财源。 古代政府主要通过制定专卖制度来实现盐业专营,比较有影响力的专卖制度有宋代的“钞引制”、明代的“开中制”和明清的“纲盐制”。 这些专卖制度的核心是,政府将盐业经营的特许权授予少数商人,比如“纲盐制”把盐商分为10个纲,按纲编制纲册,册上无名者不得从事盐商生意。有学者计算淮盐的收盐价格与销盐价格的差价后发现,两淮盐商的利润率高达50%[7]85。商人一旦获得盐业经营特权,将会快速获得巨额财富。毫无疑问,盐业专营制度创造出了巨大的寻租空间,而商人们也将寻租作为了首要任务。研究表明,不论是山西盐商、两淮盐商,还是其他有影响力的盐商,最终获得盐业经营特权的大多与官府权贵有着紧密联系,其中一部分本身就是官员的亲戚和下属, 这充分反映出盐商主要通过寻租而非技术创新积累财富的典型特征。

票号由晋商创办,而且晋商自始至终主导着全国的票号业务,极盛时期晋商票号几乎垄断了全国的金融业,并因此而被称为“汇通天下”。晋商之所以能够长期垄断票号并获得巨额财富,主要得益于他们所拥有的两类特权,一是京饷及协饷的汇兑权,二是行业准入资质[1]。京饷和协饷分别是指地方上缴中央的税收以及各地之间的官银往来,由于这些“公款”规模庞大而且票号只需对“公款”支付极低的利息(甚至不支付利息),因此京饷及协饷的汇兑权能够为晋商票号带来巨额利润。为了获得京饷及协饷的汇兑权,晋商票号想方设法通过寻租寻找政治依靠。 行业准入资质是晋商为了打压已有的和潜在的竞争者,游说清朝政府设置的行业准入门槛,即票号开业前必须申请营业执照——“部贴”。要想获得“部贴”必须有同业者的联保,而同业者绝大多数是晋商,由此便为晋商票号筑起了保护墙。票号业务属于金融服务业,其本身的技术创新就较少,晋商获得两类特权之前曾经在票号激励机制、金融工具和会计工具等方面做出了一些重要创新,但是获得特权保护之后,晋商可以轻而易举地积累巨额财富,他们也因此而失去了创新的动力。毫无疑问,票号商人的财富同样主要来自于垄断寻租而非技术创新。

行商是清朝政府对海关实行管理和经营分离制度的产物,按照清政府的规定,外国商人不能与中国商人直接做生意,由政府指定一些商人作为中介同外国商人进行贸易,这些被特许从事对外贸易的中介商人就是行商。 公行和商总制度逐渐让行商成为“对外一致行动,对内垄断利益”的垄断型商帮,其创造财富的能力与浙商和徽商也不相上下。普通商人必须通过官府的资质审查,并获得营业执照——“行贴”之后才能获得行商资格,而行商的巨额垄断利润则诱使商人设法寻租。与盐商和票号商人类似,行商的巨额财富并非来自于技术创新,只要他们获得了“行贴”,就获得了贸易经营特权,然后通过包销外商运来的商品和帮助外商购买出口商品等传统业务就可以积累巨额财富。

三、“无创新的巨额财富积累模式”具有自我循环机制,会进一步抑制创新

1.为了获得并维持垄断行业的特许经营权,商人需要花费大量财力用于竞租和护租,这会对技术创新产生挤出效应。寻租可以使商人快速积累巨额财富,但是在寻租过程中需要支付成本,主要包括竞租成本和护租成本[7]86-87。所谓竞租成本,是指从没有经营特权到获得经营特权过程中所需要的成本支出。以行商为例,据史料记载,“行商的地位,是由献给政府的一大笔金钱而获得的,这笔钱听说甚至高达20万两白银”[8],其中的“20万两白银”就是商人为获得特权要支出的竞租成本。而护租成本指的是,在获得了经营特权之后,商人为了维护其租金收入,仍然需要持续性地投入财力以防止其他寻租者争夺其经营特权和租金收入。通常情况下,护租成本比竞租成本要高,而且会越来越高。这是因为,当商人凭借经营特权逐渐积累起财富之后,越来越多的商人将会参与其中,这提高了官员的谈判能力和议价权,在此情形下,商人必须支付更多的成本来保护已经获得的经营特权。

富豪为了寻租(竞租和护租),通常要耗费大量的财力,这会挤占他们能够用于创新的资源。如表2所示,清代盐商的寻租支出主要用于向政府的各种“报效”,清代盐商给予政府的军需报效、水利报效、备公报效和赈济报效等寻租支出累计达8 100多万两白银。其中,实力雄厚的两淮盐商报销金额达5 400余万两白银,占全国盐商报效总额的66.7%。事实上,正是得益于强有力的寻租活动,作为后起之秀的两淮盐商才得以取代山西盐商成为全国实力最为强劲的盐帮。与之类似,票号商人和十三行行商也需要花费大量的寻租支出来维持特许经营权。晋商票号商人的寻租支出包括向政府的捐纳和借款,自第一次鸦片战争开始,捐纳和借款就成了山西票号两项最主要的支出,大大挤占了票号可以用于其他生产性活动的资金空间[9]。 为了保住贸易特权,十三行商人也不得不多次向政府捐献银两,官方档案统计资料显示,1773—1835年间十三行商人向政府“主动报效”和“捐输”的金额达到508.5万两白银,这仅仅是史料记载的一小部分,史料没有记载的金额应该更多[1]307。

表2 清代所有年份盐商向政府报效的累计金额 单位:万两白银

资料来源:引自郭正忠(1999)[10]

2.富豪通过寻租积累的财富不会长期停留在生产领域,其中很大一部分被转移到奢侈消费领域,这进一步挤占了用于创新的资源。中国历史上的富豪有一个明显的特征,他们在致富以后大都将大量财富从生产领域撤出并用来消费,大规模购买土地或者修建奢华的庄园别墅。一个直观的证据是,历史上的富豪群体留给后世最深刻的烙印往往是他们曾经居住的豪宅,“中国四大名园”之一的苏州拙政园、山西祁县乔家大院以及和珅的府邸恭王府等名胜古迹就是其中的代表。究其原因,中国历史学家王亚南在20世纪40年代就曾断言,“秦汉以后的历代中国商人,都把钻营附庸政治权力,作为自己存身和发财的门径”。因此,中国古代富豪的财富积累高度依赖于他们与掌权者的关系,但是这一关系必然是脆弱的和不对等的。对未来财富安全的不确定性预期使得富豪们将所积累财富的很大一部分撤出生产领域,转到消费领域。但是,这同样挤占了原本可以用于生产领域尤其是用来进行技术创新的资源,使得整个经济失去了创新的活力。

3.寻租的本质在于“官商结合”,这激励着社会精英走“升官发财”之道,导致人力资本积累偏离了技术创新的轨道。盐商、票号商人和十三行商人的财富主要来源于向政府官员的寻租,其本质在于“官商结合”。“官商结合”中的“官”是不可或缺的,要想快速积累财富,要么自己成为官员,要么与官员建立密切联系。对于普通民众而言,他们一般没有足够的财力与官员建立联系,因此,通过发奋学习考取功名,走“升官发财”之道成为毕生的梦想。从“三年清知府,十万雪花银”、“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”“万般皆下品,唯有读书高”等广为流传的谚语就能深刻体会到普通民众对通过考取功名进而“升官发财”的渴望。

科举制度是隋唐至清末长达1 300年间(公元605—1905年)历朝历代政府选拔官员所采用的制度,莘莘学子要想步入仕途,必须闯过科举考试这座独木桥。需要强调的是,虽然科举制的形式是公正的,但是其考试内容导向是四书五经等非生产性的知识,而不是数理化等生产性的知识[11]。在这种精英选拔体制下,考生需要表达的是对当政者的支持以及对体制的拥护,而科学技术和工艺技能则几乎被完全忽视。正如林毅夫(2007)和蔡昉(2013)等学者所言,科举制度把有利于科技创新的人力资本积累道路牢牢地堵死了,无数有天赋的社会精英将时间和精力用于儒家经典的背诵、记忆和掌握文字表述的能力,因而无暇顾及和科举无关的其他知识,尤其是与科学技术相关的知识[12][13]。

经济增长理论表明,长期而言一国经济增长主要依靠技术进步,而技术进步主要是由社会精英人群尤其是精英企业家所推动的。科举制度下中国的人力资本存在严重错配,整个社会失去了技术进步的源泉。在欧洲18世纪工业革命进行得如火如荼的时候,中国却发展到了官商经济的巅峰,盐帮、票号和行商等富豪群体全都依靠权力寻租而非技术创新来积累财富,导致中国与西方国家在科学技术方面的差距越拉越大[14]。

四、主要结论和启示

中国历朝历代从来不缺少富豪,其中既有和珅等富可敌国的官员型富豪,也有盐商、票号商人和十三行行商等拥有惊人财富的商人型富豪,而且这两类富豪的财富都主要来源于垄断性行业。只要通过寻租获得垄断行业的经营特权就可以积累巨额财富,因此富豪缺乏创新的动机,他们普遍遵循以垄断寻租为核心的“无创新的巨额财富积累模式”。更严重的是,“无创新的巨额财富积累模式”还存在着自我循环机制,会进一步抑制社会创新。其一,为了获得并维持垄断行业的特许经营权,富豪需要花费大量财力用于竞租和护租,这会对技术创新产生挤出效应。其二,富豪通过寻租积累的财富并不会长期停留在生产领域,其中很大一部分被转移到奢侈消费领域,进一步挤占了创新资源。其三,寻租的本质在于“官商结合”,这激励着精英人才专注于“升官发财”之道,进而导致人力资本积累偏离了技术创新的轨道。

将目光放在当前的中国富豪可以发现,“无创新的巨额财富积累模式”仍然存在。房地产行业是当前中国最为盛产富豪的行业,究其根源,土地的垄断属性意味着只要房地产商获得了土地开发使用权,就可以非常容易地积累巨额财富。从这一点来讲,房地产富豪与历史上的盐商、票号商人和行商并无本质区别,他们的巨额财富同样来源于垄断行业的寻租而非技术创新。与之类似,对煤炭等资源行业而言,只要获得了资源的开采特权,就可以快速发家致富。“无创新的巨额财富积累模式”得以延续的关键在于政府手中握有对生产要素的管制权以及行政审批权。因此,只有通过进一步削减政府手中的权力,并且加强法制建设以约束政府行为,消除寻租空间,才能有效解决富豪创新不足的历史性难题。

[1] 吴晓波. 浩荡两千年[M]. 北京:中信出版社,2015.

[2] 曾国庆. 贤臣松筠治藏与贪官和珅蠹国[J]. 西藏研究,2014,(5):54-60.

[3] 吴承明. 吴承明集[M]. 北京:中国社会科学出版社,2002:157.

[4] 周志初. 清乾隆年间两淮盐商的资本及利润数额[J].扬州大学学报:人文社会科学版,1997,(5):35-38.

[5] 刘建生. 山西票号业务总量之估计[J]. 山西大学学报:哲学社会科学版,2007,(3):233-239.

[6] 申学锋. 清代财政收入规模与结构变化述论[J]. 北京社会科学,2002,(1):84-90.

[7] 张薇. 明清盐业专卖制度演变的“寻租”经济学分析——18世纪中国经济兴衰和社会转型的影响因素探讨[J]. 上海财经大学学报,2006,(6).

[8] 萧国亮. 清代广州行商制度研究[J]. 清史研究,2007,(1):32-48.

[9] 方宇惟,王志伟. 中国古代官商制度经济绩效——从交易成本到路径依赖[J]. 贵州社会科学,2014,(1):26-33

[10] 郭正忠. 中国盐业史(古代篇)[M]. 北京:人民出版社,1999:765.

[11] 卢现祥. 寻租阻碍中国自主创新——基于制度视角的分析[J]. 学术界,2016,(1):23-41.

[12] 林毅夫. 李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹——自宋以来的长期经济发展[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版,2007,(4):5-22.

[13] 蔡昉. 理解中国经济发展的过去、现在和将来——基于一个贯通的增长理论框架[J]. 经济研究,2013,(11):4-16.

[14] SCHUMPETER.The theory of economic development [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1934.

[责任编辑:房宏琳]

2016-09-17

国家社会科学基金重点项目“我国经济发展新常态下的货币政策研究”(15AZD004);国家自然科学基金项目“企业异质性与最优货币政策研究”(71373266)。

陈小亮(1987—),男,经济学博士,从事宏观经济学研究;陈彦斌(1976—),男,副院长,教授,博士生导师,从事宏观经济学研究。

F126.2

A

1002-462X(2016)12-0115-05