国际发展融资理念演变分析

余 漫,夏庆杰,王小林

(1.北京大学 经济学院,北京 100871;2.国务院扶贫办信息中心,北京 100028)

国际发展融资理念演变分析

余 漫1,夏庆杰1,王小林2

(1.北京大学 经济学院,北京 100871;2.国务院扶贫办信息中心,北京 100028)

受传统理念的影响,官方发展援助被看作是发达国家对发展中国家的“慈善”行为。然而,由于全球经济危机、发展援助有效性遭到质疑、新兴经济体的兴起,以及“全球化”带来的对更多国际发展融资的需求,有必要转变这种“施舍”观念,运用新的发展援助理念指导发展融资行为。以支持基础设施投资为主要形式的“金砖国家”援助行为为代表的发展融资方式将取代传统的“施舍观”的国际筹资趋势,即这种以互利共赢基本理念为核心的“南南合作”将成为国际发展融资和建立全球合作伙伴关系所依据的新理念。

国际发展融资;官方发展援助;“南南合作”;共赢

前 言

传统援助国的经济衰退、新兴援助组织的迅速崛起、全球性问题的不断出现,这三大因素既影响着国际发展援助理念的转变,也影响着国际发展融资范围的拓展。首先,受2008年以来全球金融危机和欧债危机的影响,传统援助国在提供及增加官方发展援助(Official Development Assistance, ODA)数量方面面临着极大的挑战。其次,新兴援助组织,包括中国、印度等新兴经济体和比尔及梅琳达·盖茨基金会等私人基金的迅速扩张,为国际发展筹资拓宽了渠道,这与传统的官方发展援助的理念有着明显不同。官方发展援助被看作是北方发达国家对南方发展中国家的“施舍”,而中国则一直强调发展援助的“双赢”。在“施舍”理念下,援助应该同贸易、投资等商业活动区分开来,因为商业活动是为了谋求援助国狭隘的自身利益(徐佳君,2012)。在“双赢”理念下,中国利用投资、援助和贸易三者相结合的方式开展国际发展合作。

新的筹资形式和渠道的出现也体现了这种筹资理念的转变。为弥补传统的区域性金融机构在发展中国家的基础设施建设投资领域的巨大缺口,完善其在亚太地区的投融资和国际援助职能,亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)在中国的主导下于2014年10月在北京成立。亚投行的投资重点主要聚焦在铁路、公路、港口、电气电网、通信,以及油气运输等部门。截至2015年3月,法国、德国、意大利、卢森堡、瑞士和英国等传统援助国相继同意加入亚投行。与类似拟议成立的区域多边开发机构,如金砖国家开发银行、上合组织开发银行等金融机构在地缘和经济互联性等方面并不完全相同,亚投行将在合作共赢的理念下运作。亚投行侧重基础设施建设投资,其着力朝着降低投融资成本和为经济合作伙伴的经济社会发展提供最亟须和强有力资金支持的融资目的方向发展。

20世纪90年代初制定的千年发展目标(Millennium Development Goals, MDGs)于2015年到期。2012年召开的“里约+20”可持续发展大会制定了可持续发展目标(Sustainable Development Goals, SDGs),涵盖2015年后发展议程(Post-2015 Development Agenda)的全部内容,建立在千年发展目标的基础上,并将其扩展成17个,实现这些具体目标需要更多的资金支持。上述国际经济形势的转变、新兴经济主体和筹资形式所带来的新的筹资理念,迫切要求重新梳理国际发展融资理念,建立一个更宽泛和更加适应国际环境和形势的发展援助体系。

本文研究的问题是国际发展融资如何由官方发展援助向广义发展援助(广义官方发展援助)(Total Official Support for Development, TOSD)演变的,这些演变体现了怎样的发展融资理念的转变?为了回答这些问题,本文采用文献研究法,对国际发展援助的筹资理念及其演变进行分析。

一、官方发展援助的发展和演变

(一)官方发展援助制度的建立

1948年,马歇尔领导创造欧洲经济合作组织(OEEC),目的是援助欧洲战后重建,监督援助资金分配。官方发展援助成为国际政治经济领域的重要合作形式。1958年,在瑞士日内瓦举办的世界基督教会联合会上提出了“……至少将1%的国民收入用于一些(特殊的)目的,这个世界会是一片更有希望的图景”的倡议,这应该算是第一个有关官方发展援助数量的目标。值得注意的是,1%的目标包含了私人的部分,但在当时并没有精确的手段度量援助数量,也预测不了私人领域的资本流动量,而这部分私人部门的援助资金几乎占到现在援助总量的一半以上。

1961年,在欧洲经济合作组织的基础上,成立了经济合作组织(OECD)和发展援助委员会(DAC)来协调援助政策、制定国际发展援助规则,并通过“同行评议”的方式来促进“最佳的”援助政策的实施(OECD, 2013)。

为了测量和评价各国的援助,发展援助委员会于1969年正式启用官方发展援助这一概念,并于1972年明确了官方发展援助的几个特征:一是由官方机构提供(包括州和地方政府及其执行机构);二是主要目的是促进发展中国家经济发展和社会福利;三是优惠特征,赠予比例不低于25%(使用10%的基准贴现率);四是发展援助委员会规定的受援国名单;五是包括双边援助和多边援助。这标志着官方发展援助制度的正式建立。

(二)援助规模规则的确定

荷兰经济学家(诺贝尔经济学奖获得者),时任联合国发展计划委员会主席的Jan Tinbergen估算了到1972年为止,发展中国家要达到预期增长率所需要的资金数量,同时提出包括优惠和非优惠资金在内的官方援助资金目标应当占各国GNP总量的0.75%。这个目标随后被皮尔逊委员会修订,最终确立了除去非优惠资金援助净值占GNP总量0.7%的援助筹资规则。至此,官方发展援助的筹资目标被正式确定(OECD,2010)。

“0.7%规则”的承诺在1970年的联合国大会上得到了正式承认,即“每一个发达国家都应当逐渐增加他们对发展中国家的官方发展援助数量,最低限度也要在20世纪70年代中期达到0.7%的目标”。截至2010年,只有瑞典、荷兰、挪威和丹麦四个国家达到了这一目标。2012年,发展援助委员会成员国提供的发展援助数量的加权值为0.29%。

直到冷战结束之前,官方发展援助的统计口径基本上是按照1972年的定义执行的。冷战结束之后,特别是苏联的解体,东欧社会主义国家纷纷转型,援助国大规模缩减了援助资金规模。官方发展援助委员会于1993年对官方发展援助进行了口径上的重新定义,除了按照1972年的定义外,明确两部分援助资金不计入官方发展援助:一部分是对“更先进”的发展中国家和东欧国家的援助不计入ODA,并将这部分援助资金称之为“官方援助(Official Aid,OA)”,以区别于针对“传统”受援国的ODA;另一部分是其他官方资金(Other Official Flows,OOF),主要指受援国虽然符合受援国名单条件,但援助不是以“发展”为主要目的,如军事援助、和平援助等,或资金不符合“优惠”条件。并再次明确,针对传统的发展中国家,其援助数量目标是达到捐助国国民收入0.7%的目标。

官方发展援助理念和统计口径的变化,实质上反映了官方发展援助更加强调“发展”,并明确把“军事”援助和对东欧原社会主义国家“政治转型”的援助不计入官方发展援助。这套标准于2005年停止使用,但有五项源于1972年的ODA概念的核心元素依然定义着当前的ODA:资金类型(包括股权、赠款、贷款或技术合作);资金来源(援助国的官方机构);受援国(符合DAC制定的受援国家名单);与发展或福利目的相关的援助活动;优惠特征。

(三)当前援助体系的构成

目前,国际社会针对ODA体系存在诸多争议,但是争论的焦点,比如公共和私人资源、优惠特点等均在1972年所确定的上述核心元素中有所体现。2012年,发展援助体系由四个部分构成:一是官方发展援助(ODA),1 268.81亿美元,占捐助国国民收入的0.29%,其中双边官方发展援助885.50亿美元,多边机构383.31亿美元;二是其他官方资金(OOF)97.92亿美元;三是私人志愿组织赠款297.53亿美元;四是在市场方面的私人资金(长期)3 079.90亿美元;总资金流4 744.15亿美元,占捐助国国民收入的1.07%。

(四)官方发展援助的数量变化

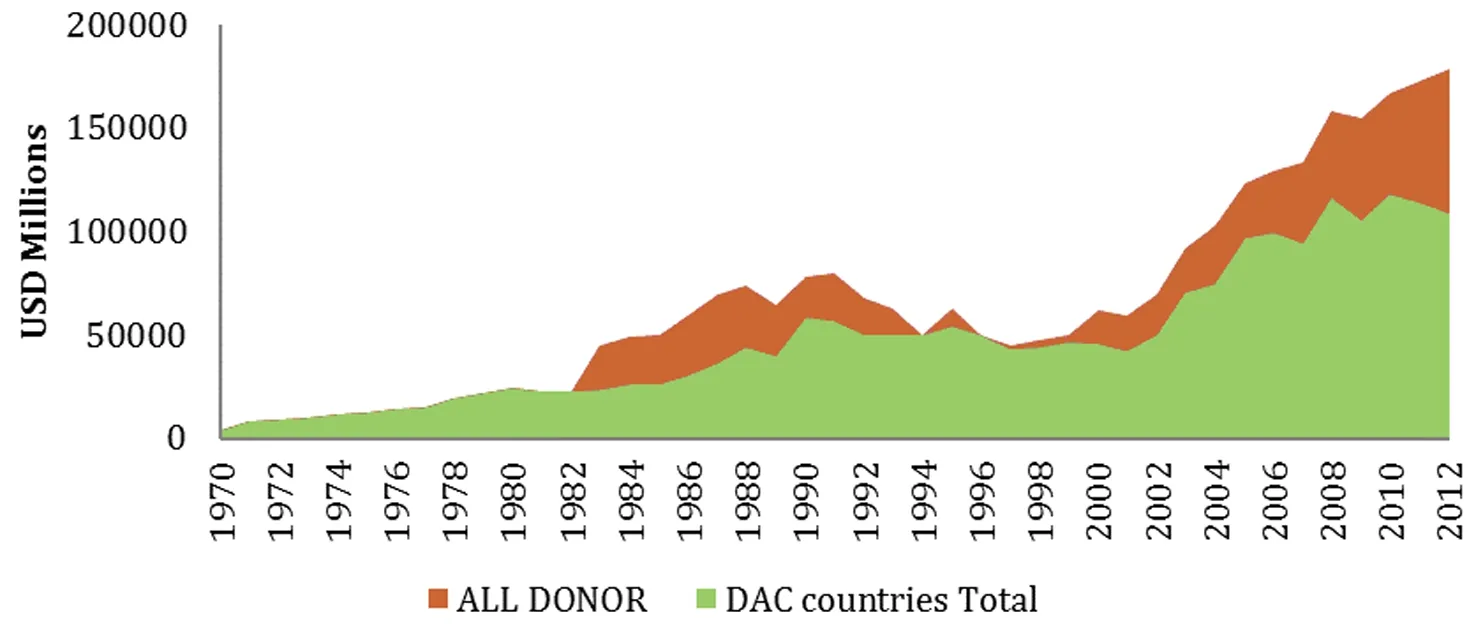

官方发展援助体系的确立,起到了动员援助资金由发达国家流向发展中国家,并促进千年发展目标的实现与0.7%规则相结合,以达到运用官方发展援助共同推动全球发展的重要作用。2000年,千年发展目标在联合国千年峰会上的制定,促使官方发展援助的数量呈现出稳定增长的趋势;2000年至2010年的十年时间里,ODA的数量由780亿美元增加到了1 255亿美元,增长了63%(见下图)。

图 OECD DAC官方发展援助(ODA)(1970—2012)

资料来源:经合组织关于发展援助总的官方和私人资金,http://www.oecd.org/statistics

2005年,8国集团首脑在格伦伊格尔斯召开峰会,确定了援助时间表并决定截至2010年增加500亿美元官方发展援助,且明确将其中的250亿美元投向非洲,加上当年对尼日利亚和伊拉克的大幅度债务减免和人道主义援助的因素,2005年的ODA数量一度达到了峰值;在随后的2008年,由于全球经济危机的影响,食品和石油价格的飙升使得传统援助国的ODA占GNI比重的平均份额下降至不及0.3%。近年来,传统的OECD DAC 国家不再是国际发展援助中的“一枝独秀”,实际上从2000年起,有记录的非DAC成员国(主要是新兴经济体)的发展援助数量一直在稳定增长。

二、TOSD对“优惠性”标准的讨论与改进

除赠款之外,ODA的另一个组成部分是“优惠贷款。”*现有统计体系下,这部分符合“赠款元素”标准的贷款占ODA总量的30%。这部分官方援助资金主要是指符合25%的赠款(以10%的贴现率计算)比例的贷款。由“贴现率”“优惠贷款比例” 两个指标决定的“赠款元素”所涉及的数量标准自20世纪70年代援助规则确立以来,几乎未做过改进(IMF, 2003)。*实际上,自20世纪80年代早期,旨在改进ODA的“优惠性”这类“约束”发展援助理念的标准的新概念,如官方发展融资和官方发展基金等陆续提出,但始终未能得到广泛使用。

越来越多针对ODA资金使用有效性的质疑集中在其“优惠性”是否真正实现了帮助最需要的国家并使之受益的问题上。一方面,最不发达国家(LICs)需要更多的优惠资源帮助他们实现发展目标;另一方面,尽管流向最不发达国家的赠款比例不断增加,但是ODA中40%的赠款依然不断流向中等收入国家(MICs)(Dadi, A.A. et al., 2011)。因此,需要更具有甄别性的标准,如根据一国的经济情况决定“优惠贷款”的配置,或是将更多的“赠款”瞄准最不发达国家,提高援助资金使用的有效性。目前的赠款元素(GE)所确定的资金“优惠性”能够在多大程度上决定援助效果,并没有明确的结论(OECD, 2011)。下面以金砖(BRIC)国家*传统意义上的金砖国家包括巴西、俄罗斯、印度和中国。这里的讨论将俄罗斯除外。与发展中国家之间的经济合作为例,对此进行说明。

与传统援助国家注重“社会性支出”*发达国家所倡导的发展援助资金类型不同(多以食品援助、紧急救援和人道主义等强调“慈善”特性的资金为主。的援助资金类型不同,巴西、印度和中国等新兴经济体在国际合作中更多强调“发展合作伙伴”,而非“捐助者”,国际货币基金组织的研究报告(IMF,2012)指出,金砖四国的援助活动集中在基础设施领域,以支持生产性活动的筹资较为常见,更多地使用了“非优惠”属性的贷款,甚至是利用外国直接投资对发展中国家进行基础设施建设的支援。但是,与贷款是否“优惠”并没有关系,低收入国家的政策制定者对中国等金砖国家将他们视作贸易和投资伙伴,而非援助接收方的做法表示了肯定。*详见卫报关于卢旺达总统、尼日利亚和赞比亚官员的观点的陈述。Agenor et al.(2006)、Guasch 和Straub(2008)的研究也表明,基础设施等领域的改进对经济增长具有显著的促进作用,尤其是通信、电力、交通网络的改善能够对经济增长起到最大限度的促进作用。而投资规模的扩大也可以通过提高生产率提高外部竞争力。*当然,一些有关援助的研究阐述到,在提高通货膨胀和货币升值压力方面,国际援助也有可能在出口竞争力上施加相反的作用。但也有学者指出,目前,新兴经济体对基础设施的援助活动的数量仍处在减轻受援国的国内生产成本,提高生产效率,进而正面影响供给的阶段。比如,提高铁路运输能力与农业投资结合在一起,将对受援国的农业出口起到重要的正面促进作用。这种建立在“南南合作”所确立的平等、团结、互利等特征的合作关系基础上以“双赢”为特点的合作方式,超越了官方发展援助,将投资特别是社会资本考虑在内的发展合作方式,越来越被认为更有利于促进发展[1]。因此,有研究报告指出,ODA中对于“优惠性”的判别准则实际上并没有划分明显界限的必要(Anna Thomas等, 2011)。

除了对“援助效果”没有实质性影响以外,资金的“优惠性”实际上对援助行为中的重要因素“援助动机”也缺乏明确界定。这是因为,援助动机不一往往会导致各援助国对“优惠性”的不同理解,而这实际上也使得界定“优惠性”本身成了一个难题;另外,动机不一容易导致各国在发展资金的使用和归属方面存在差异,从而不能在“是否是有效(解决发展领域问题的)援助”这一问题上达成一致。2011年几类有争议的资金,如为本国国内的难民以及为海外学生所支付的学费等补贴的类型的支出占ODA总量的5%,其中难民支出为45亿美元,留学生学费等的支出为23亿美元,其他还有一些资金;再如以低利率获得,再以符合赠款元素标准的“优惠贷款”提供给受援国的资金,实际上并没有在发展领域起到实质性作用,但实际上也被算作ODA(William Hynes, 2014)的一类资金。这说明,对于“贷款”的属性的度量,重点不在于支付、偿还的标准和行为本身,能够加强援助有效性的标准及使用规则才是新的衡量“优惠性”的方法,以及为这一方法提供指导的援助理念所必须思考的方面。

2014年1月27日,在DAC成员国召开的高水平会议上,针对“优惠性”标准提出了三种可供选择的方案(OECD, 2014; David Roodman, 2014)。*具体做法是采用差异贴现率对10%的基准贴现率标准进行替代,摒弃原有的“阙值衡量”理念(Working Party on Development Finance Statistics和Expert Reference Group)。具体地说,TOSD将采用“差异贴现率”替代赠款元素中的基准贴现率,即使用国际货币基金组织的贴现率(5%)作为“基准因子”,并附加“调整因子”,其中高水平中等收入国家为1%,低水平中等收入国家为2%,最不发达国家以及其他低收入国家则为4%。同样,对于最不发达和其他低收入国家来说,援助国所提供的贷款中优惠资金的比例最低要达到45%,对于低水平中等收入国家来说为15%,而高水平中等收入国家则为10%。

然而,“差异贴现率”对“优惠性”标准的改进更多地体现在“精准”的规定上,根据国家收入水平的不同使用不同优惠程度贷款的新标准,确实将更多发展援助资金引向最不发达及其他低收入国家,从而起到加强援助有效性的作用,但是,发展融资的巨大缺口依然需要动员更多的主体参与国际发展领域。

三、TOSD转向鼓励和动员潜力巨大的私人部门资源

ODA在概念上强调援助资金的优惠性与官方性质,*详见OECD官方网站,http://www.oecd.org/investment/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm。因此不鼓励市场化筹资工具的使用,如担保和股权等(OECD, 2014)。新兴经济体的发展经验证明,市场化的融资工具*如担保、夹层贷款和股权等融资手段。确实起到了撬动更多公共及私人部门资金、填补巨大的融资空白的作用。2002年,《墨西哥蒙特雷发展筹资国际会议报告》明确将“外国直接投资”和“其他私人资本流动”列为“除了公私储蓄等国内金融资源以外,促进发展筹资渠道中的重要组成部分”,并在会议决议中指出“支持为发展中国家和转型期经济国家建立新的公共部门/私营部门筹资机制,即可以通过举债和股本参与等方式,让小企业家以及中小型企业和基础设施受益”。2008年的《多哈宣言》也重申了“私人国际资本流动是对国家和国际发展努力至关重要的补充”的观点,同时指出“蒙特雷会议以来,许多发展中国家并未出现私人国际资本流量增加的情况”的事实(United Nations, 2008)。然而,一些研究直接指出,在过去的几十年时间里,国际发展筹资领域最为巨大的变化就是流向发展中国家的私人部门资金的迅速增加(Girishankar和Navin , 2009; World Bank, 2013)。

通常所说的发展筹资领域的私人部门并没有统一的定义,从事商业活动的企业、*发展领域的商业企业是具有“逐利”行为的组织,可以依照规模和所有权的区别划分为中小型企业、大型国有和跨国公司。社会企业、慈善家、公民社会,以及学术机构等非公共部门主体均被包含在内(Paula Lucci, 2012)。这些私人部门的资金通过外国直接投资、国际证券投资和汇款等形式流入受援国,尽管由于具有获利倾向,或较少受公共部门控制的特点而不被鼓励使用,但这类资金在有记录的统计体系中数量巨大。比如,从2004年至今,OECD DAC成员国有统计的私人部门资金一直保持在发展援助领域资金总量的一半以上。2012年,DAC成员国发展援助支出中,用作发展目的的私人部门资金约为3 077.7亿美元,占官方和私人部门总额的64.86%(其中直接投资占该部分总额的67.02%)。

而未被ODA体系记录的私人部门资金,如2010年,外国直接投资一半以上流向了发展中国家,总额共计5 740亿美元(UNCTAD , 2011),是当年ODA总量(1 280亿美元)的4倍(OECD,2012)。私人部门能够在其产业链上开展活动,如提供给企业家金融资本和技术支持、帮助当地居民就业或者为员工提供培训和健康福利;除了寻找商业利益与发展目标的契合点,通过市场渠道惠及更多的穷人;直接采用瞄准低收入群体的方式开展商业活动,也是一种将私人部门资金纳入发展筹资领域的方法。研究表明,尽管大部分的FDI集中在金砖国家,但是非洲2011年吸引了800亿美元的直接投资,尤其是处于最不发达国家之列的安哥拉、莫桑比克、乌干达以及赞比亚,这些国家逐渐成为吸引投资最为活跃的国家(Ernst和Young,2011)。“援助”通常是最不发达国家最大的外部资金来源,但安哥拉、几内亚、马达加斯加、缅甸、尼日尔以及苏丹在近年来出现了例外,这些国家的FDI已经超过援助成为本国外部资金的主要来源(UNCTAD, 2012)。除此之外,商业目标的短期性,一些与发展有关的长期性目标,如有关健康、气候变化、环境污染等议题的领域,需要从企业社会责任标准的制定和执行等方面加强。由于不发达国家往往缺乏健全的政策法规,在国际发展援助活动中存在一定程度的滥用和腐败现象。因此,公共部门依然作为国际发展援助领域的主体对私人部门资金的使用进行监管,并通过与私人部门建立合作伙伴关系以共同应对风险。

私人部门能够分担风险的特点,及高效的资金使用方式,使得“动员并利用潜力巨大的私人部门资源”成为这次TOSD概念中强调的重点。无论是通过加强多、双边发展机构之间的合作,还是通过担保、混合金融和公私合作伙伴关系等形式开展的发展领域合作活动,TOSD对ODA来说应该是一种补充和完善,而并非替代(Jon Lomey,2015)。

结 论

TOSD作为应对新的发展融资理念的需求所提出的概念,并非要将ODA取而代之。*正如上文Jon Lomey(2015)对TOSD之于ODA的关系的论述,笔者在对OECD DAC官员的访谈中,也得到了类似的确认(笔者注)。一方面,对“优惠属性”标准的调整实际是对国际社会一直以来存在的针对官方发展援助的“碎片化”“援助依赖”等有效性问题的改进;另一方面,则是由于潜力巨大却未被记录在当前援助体系内的私人部门资金的使用需要得到重视。

与1969年官方发展援助概念提出时的国际背景不同,目前,传统意义上的援助国面临巨大的筹资压力,新的援助主体如雨后春笋般涌出并发挥着不可替代的作用。从收入水平看,与发达国家相比,新兴经济体对外国直接投资有更大的吸引力(Romilly Greenhill 和Annalisa Prizzon, 2012),中等收入国家为促进国家发展,能够从私人部门筹措资金,并转向逐渐依赖私人部门资源的趋势愈加明显;而低收入国家则仍旧主要是依靠传统援助意义上的赠款,*2005—2010年所有的官方援助赠款中,60%的赠款流向低收入国家(Abebe Adugna等,2011)。同时从非传统援助主体,如金砖国家等新兴经济主体持续获得诸如国外直接投资等的资金。原有的赠款元素所决定的优惠性并不能确保援助效果,并缺乏对援助国动机的约束。

要保证发展援助有效性,将资金流引向最有需要的区域或国家,在目前的经济形势和格局下尤为必要。因此,需要改进援助体系中的“优惠性”标准,并动员包括企业、非政府组织等活跃的市场主体和社会组织参与到发展领域的活动中,撬动更多发展资金,保证发展所需要筹集的资金。除此之外,发达国家必须全面开放市场、消除不公平竞争,履行《蒙特雷共识》和《多哈承诺》,新兴经济体也需要在这个过程中与发达国家协调一致地解决发展中国家的经济发展过程中遇到的问题,确保新时期的减贫与可持续发展目标的实现。

“2015后发展议程”将“可持续发展”和“减贫”相结合,其中包含了更多的目标,需要更多的资金支持。对比传统和新兴援助国的发展筹资理念,前者更注重“社会领域”,是一种以“施舍”为导向的发展筹资理念;后者则注重“共赢”。这其中最具代表性的是“金砖”国家(俄罗斯除外)以扩大生产及经济类基础设施投资为主的发展筹资方式,这种理念在帮助低收入水平的国家减轻基础设施瓶颈、增强出口竞争力,以及对受援国本国的消费者提供商品和服务的能力等方面的成功实践已经得到了验证,这种援助有利于减贫和长期可持续发展的实现。

自“蒙特雷共识”建立以来,国内、国际、公共以及私人部门的资金总量均有所增加,尽管如此,流向最不发达国家的ODA整体上却有所降低。新兴经济体逐渐在国际发展领域崭露头角,坚持官方发展援助仍需强调发达国家的援助责任,而不是用新兴经济体的发展合作来取代发展援助的观念,是新的国际局势下必须明确的观点;另外,可以将积极推动“南南合作”的发展作为“南北对话”的有益补充,即发展中国家合作应以“双向共赢”为基本理念开展合作。

[1] 王小林,刘倩倩.中非合作:提高发展有效性的新方式[J].国际问题研究,2012,(5):69-81.

[责任编辑:房宏琳,曾 博]

2016-09-20

国家自然科学基金国际合作项目(71261140371)

余漫(1986—),女,讲师,博士研究生,从事国际发展合作、国际减贫和多维贫困测量研究;夏庆杰(1966—),男,教授,从事收入差距与贫困测算、劳动经济学研究;王小林(1969—),男,研究员,从事国际减贫与国际合作、多维贫困与测量、减贫项目影响评估研究。

F831

A

1002-462X(2016)12-0104-06