西方政党制度法治化:内涵、进程与动力

吴 璟,王义保

(1.中国矿业大学 文法学院,江苏 徐州 221008;2.徐州工程学院 管理学院,江苏 徐州 221111)

·政治发展研究·

西方政党制度法治化:内涵、进程与动力

吴 璟1,2,王义保1

(1.中国矿业大学 文法学院,江苏 徐州 221008;2.徐州工程学院 管理学院,江苏 徐州 221111)

现代政党源起于西方国家,在短短几百年的演化历程中,经历了组织形态、社会地位、成员构成、政治目标等多方面转化,并以政党制度法治化建设为指归。以隐性政党法和显性政党法为特征的政党制度法治化进程受政治民主化时代语境、理性主义思想基础、党际社会关系等外在因素的驱动,同时威权统治思想、政党组织的权力运行与机构设置等内在驱动力亦不可或缺。明晰法治化进程的动力要素、构建系统化动力机制,对于规范政党组织运行、推动现代国家政治民主化发展意义重大。

西方政党制度;法治化;内在机理;历史演进;动力机制

政党是民主政治时代特有的组织形式,是现代政治的直接产物。美国学者亨廷顿曾言,“对于处于现代化之中的社会来说,所谓‘建立国家’,部分地意味着创建有效的官僚机构,但更重要的还是建立一个能够调整新集团参与政治的有效政党体系”[1]335。政党数量的增长和社会功能的日益凸显迫切要求其在法治的维度下合理运作。西方政党制度法治化的演进经历了结社组织、政党入宪、政党立法等几个阶段,理性主义与法治观念始终是贯穿该历程的一条主线。梳理西方政党制度法治化的内在演变逻辑与动力机制,不仅是政党建设的重要内容,也是民主政治发展的必然要求。

一、西方政党制度法治化:内涵与形式

法治作为一种法律思维与社会理念,是人们对于现代社会规范与秩序的制度建构及文化认同,也是区分现代文明与传统文明的重要标志。古希腊米利都学派的代表人物阿那克西曼德认为,“有一种必然性或自然律永远校正着万物的平衡”[2]。对于自然律和自然秩序的内在认同成为古希腊人崇尚法治权威的渊源,法的至高无上是其信仰与价值追求。在西方国家,政府普遍将法治原则运用于治国之道,并内化为社会公众普遍认同的制度规范与行为准则。哈耶克认为,“法治的意思就是指政府在一切行动中都受到事前规定并宣布的规则的约束——这种规则使得一个人有可能十分肯定地预见到当局在某一情况中会怎样使用它的强制权力,并根据对此的了解计划他自己的个人事务”[3]。显然,法治对规则的诠释与强调表明政府权力行使的自由度只有在制度框架下才能得到切实的发挥,提高权力运行的目的性和可操作性的前提是存在强有力的权力约束体制。

反观政党政治,作为具有高度意识形态凝聚力的政治团体,政党成员的自由权只有在政党制度法治化的框架下运作才能得到切实发挥与保障。意大利学者帕尼比昂科对政党组织制度化存在这样的认知:“政党组织逐渐失去它作为工具的特质:组织本身有了价值,而且组织目标之于组织也变得必不可少、不可分割。”[4]可见,具有体系化特征的政党制度对于组织价值目标的实现不可或缺,制度化所隐含的稳定性与规则性实质上是其法治化的内在机理。海伍德曾言,“政党之间的关系模式只有具有稳定性和一定程度的规则性时,方可构成某种政党制度”[5]。稳定性与规则性的共生原则决定了政党体系实际运作的制度化趋向,两种特性的外在表现形式就是其制度的法治化。因此,政党制度的法治化可理解为:政党在行动中受到事前规定并宣布的规则的约束,使其合理行使权力并计划组织事物。一般可从显性政党法与隐性政党法的维度加以认知。

显性政党法指由国家立法机关颁布的针对国内现存所有政党而制定的一般性的法律规范,涵盖政党的构成、行事原则、政党目标等内容。该类政党法由国家立法机关制定,符合法律自身制定程序与规则,内容全面具体且专业性强,多以专门性、独立性的政党法律法规加以显现,法律名称通常冠以“政党法”三字,具有直观性特点和较强的普遍约束力,如《德国政党法》《俄罗斯政党法》《马其顿共和国政党法》等。隐性政党法多指部分涉及政党概念、原则、行为方式等内容的其他法律条文、法规、法令,该类政党法多将有关政党的解释说明与规定以条例形式收录于其他法律法规文书中,不具备显性政党法的独立性与专门性特征。例如,一些西方国家的政党选举法中含有对政党行为的相关规定。而学者肯尼斯·简达从“政党法与选举法、竞选法、政治献金法的关系角度理解政党法的内涵”[6],认为政党法与以上三种法律交叉而生,其内容实质上对三种法律都有所涉及。总之,显性政党法的颁布与实施及隐性政党法的广泛应用在西方国家政党制度法治化进程中具有里程碑意义,标志着法律至上与权利平等的文化公理认知度的提升及政党制度规范有序发展指向性的加强。

从政党法存在与缺失的维度来看,对政党制度法治化形式的理论认知可分为四类:政党惯例、政党入宪、一般性政党法及专门性政党法(详见图1)。

第一,政党惯例。政党惯例指在尚未颁布专项政党法的国家中,政党行事原则、方式、目的多遵循业已形成的惯例。对于政党的伦理认知与政党治理传统的沿袭是政党合理有序发展的思想基础。在美国,从最初意义上的政治派别——联邦党与反联邦党的分立,到19世纪上半期两党制——共和党与民主党的形成与稳定,地域冲突、宗教矛盾、种族问题错综复杂,派别纷争从未间断,但两党对于“民主制度与自由主义价值观”主流思想的态度始终保持一致,并依据该理念下的惯常条例行事。因此,这期间政党发展较为规范有序。

图1 西方政党制度法治化的表现形式*坐标轴的纵轴表示政党在政党法缺失或不健全的情况下,政党按惯例行事程度;横轴表示政党制度法治化程度。数轴箭头指向性与其相对应影响因子的作用成正比关系。

第二,政党入宪。政党入宪是政党制度法治化的初始阶段。就理论范畴而言,该时期宪法中有关政党的法规条例多数旨在对政党进行广义、原则性的概述,如政党可以参加选举、政党内部组织应符合民主原则等。对政党行为叙述泛化且缺乏具体细致的规定是该时期政党制度法治化的显著特征。例如,1958年《法国第五共和国宪法》规定:政党及政治团体可参与竞选。政党及政治团体可自由组织并从事活动,但需恪遵国家主权及民主原则。

第三,一般性政党法。一般性政党法指西方国家的选举法、社团组织法中对政党的相关法律规定。一般性政党法虽不是具有约束和指导作用的专门性法律规范,但兼具政党惯例和政党专门性法律的特质。政党行为既沿袭一些惯例与传统,又受部分规范政党行为的法例条文管制。例如,1878年德国《镇压社会民主党企图危害治安的法令》规定:“禁止一切为社会民主党提供宣传便利的行为;政府可以随时在‘公共安全受到威胁’的地区实行戒严,并可逮捕和放逐社会民主党员而不受法律限制。”[7]此外,1977年墨西哥《政党组织和选举程序法》、1944年阿根廷《政党组织法》等也包括涉及政党日常行为的法律规范。

第四,专门性政党法。专门性政党法更具专业性、综合性、普适性、规范性特征,且内容全面翔实,更具约束力,对政党内部组织间及内外部相互关系的协调与合作都做了明确规定。《德国政党法》全篇共分为七个章节,内容涵盖政党一般性原则、内部组织的构成、候选人参加选举、国家资助、账务公开、对违宪党派的取缔、附加条款等几个方面。其中,仅“账务公开”章节就内含十款子条例,对于政党获得捐款、党员收入、账目登记、账目报表审计等都做了详细规定,这为理顺党内关系、防止权力腐败和促进政党公正与民主化发展提供了有力的制度保障。据统计,全球有62个国家有或曾经有《政党法》,其中欧洲19个、亚洲20个、非洲19个、南美洲3个、北美洲1个[8]。西方国家存在政党法的比例约占总数的37%,包括西班牙(1978)、芬兰(1969)、德国(1967)、俄罗斯(2001)、马其顿共和国(2004)等。其中,最具代表性和影响力的为德国、俄罗斯分别于1967年、2001年颁布的《政党法》。

总之,将政党发展纳入法治框架成为政治有序发展的基本目标,政党制度法治化的内涵与表现形式在其目标体系中起着基础性作用。布·马林诺夫斯基曾言,“如果要组织有效的行动并达到预期的目的,必须对社会制度的功能进行细致的分析,而且要同它们意欲满足的需要结合起来分析,也要同他们的运转所依赖的其他制度联系起来分析”[9]。制度的产生以它意欲满足的社会需求为基础,特定的社会目标为制度的架构提供直接动力,政党制度法治化进程的演变与特定时代语境下诸多社会影响因素密不可分。

二、西方政党制度法治化:语境与进程

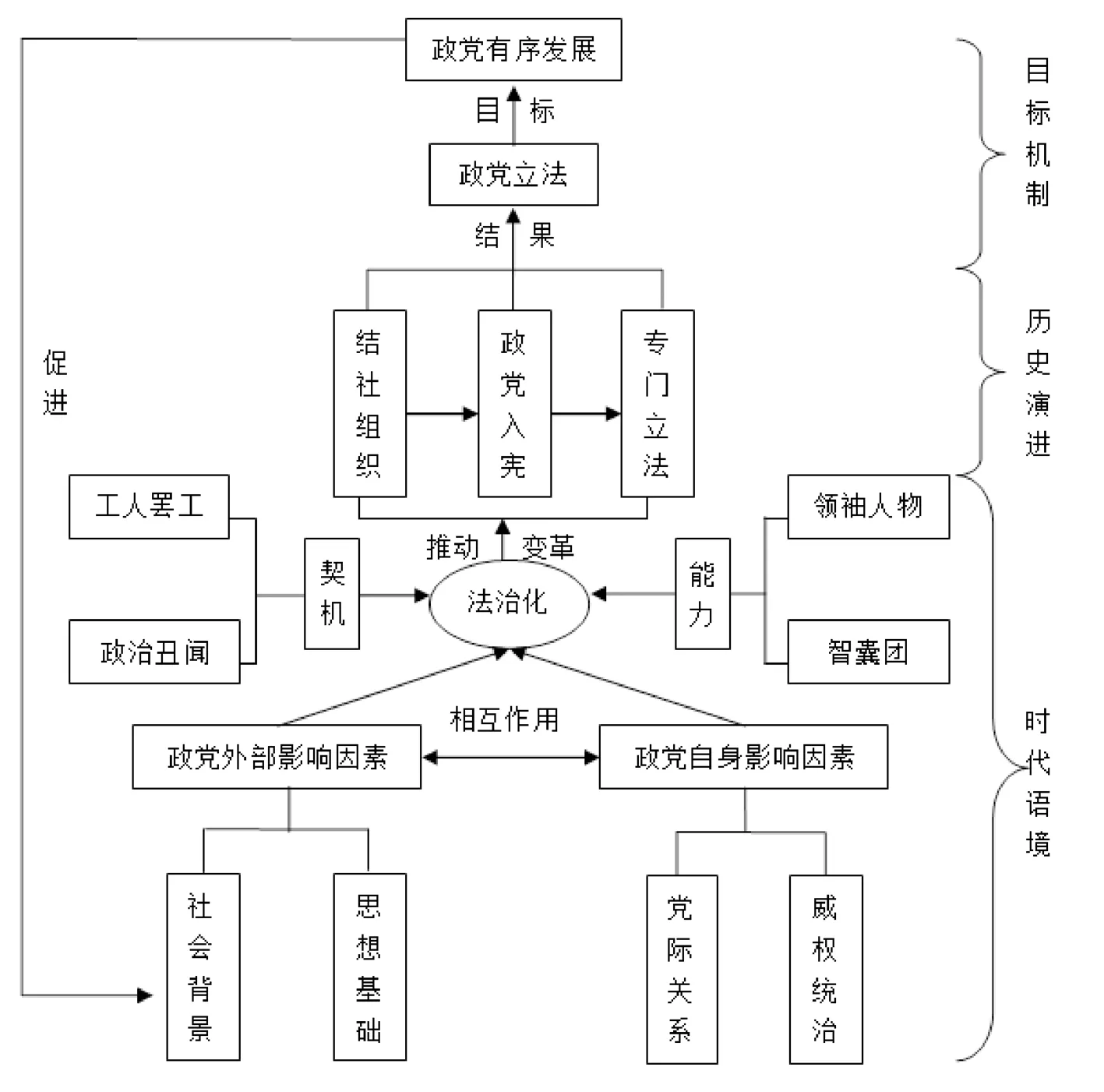

西方政党制度法治化是西方政治民主化的缩影,可从时代语境、历史演进及目标机制三个方面理解该进程。三者相互作用,凝练为一股强大的合力,并演化为有机互动模式及动力系统,不断推动政党体系的有序发展(详见下页图2)。

1.西方政党制度法治化的时代语境

政党政治是特定时代的社会结构、思想趋势、党际关系的直接反映。西方政党制度法治化的时代语境,主要包括以下四个方面。

第一,政治民主化的时代浪潮。政治领域的民主权被视为基于可靠制度保障之上的个人权利。约翰·邓恩认为,“一种特殊的民主规则的模式——现代的、世俗的、宪政的代议制民主——已牢牢地建立于市场经济的核心之上,支配着现代世界的政治生活”[10]。17世纪中后期的英国革命及18世纪后期的美国革命和法国革命是资本主义国家政体从君主专制向民主宪政过渡的具体体现,彰显了公众对民主政治的不懈追求,也为政党发展与制度化的建构提供了现实土壤。同时,政党民主作为政治民主的构成要件,其发展与当下西方国家所倡导的政治参与扩大化、党员选举公开化、党内决策透明化等政治民主理念与行为密不可分。因此,政治民主化是政党产生与发展的前提与基础。

第二,理性主义的现代复兴。从起源于古希腊的自然主义法治观到近代资本主义奉行的理性主义法治观,西方社会发展始终以理性主义为思想基础。对于理性主义的理解,“柏拉图把世界分为‘可见世界’和‘可知世界’两部分,前者是感性的对象,而后者是思想的对象,以‘可见世界’为对象获得的是来自‘信念’和‘想象’的‘意见’,而以‘可知世界’为对象获得的是来自‘理智’和‘理性’的真正的‘知识’”[11]。“理性”被视为认知世界的最主要思想武器,而“法”就其本质而言,是一种理性的安排,也是一种对世界普遍性认知和管理方式的秩序体现,更是主观精神世界、客观物质世界的协调统一。理性主义作为“法”之精髓,成为西方政党制度法治化的思想渊源与精神动力。

第三,党际间关系的复杂化。雷蒙·阿隆认为,“每个人,不管他愿意不愿意,都有自己的社会关系,而理解历史进程的条件就是要懂得这些超个人的社会关系”[12]。社会关系理论将社会视为由政治、经济、文化等因素相互交织与作用的复杂动态网络体系,体系中的元素以网络纽结形式存在,并具备牵一发而动全身的效应。在政治领域,此效应尤为突出,就政党而言,亨廷顿认为,“政党发展不可避免地受社会势力、宗教团体构成、社会组织、多党派组织等诸多因素的交互影响,政党从产生到发展经历过四个阶段:宗派期、两极化、扩展期和制度化。”[1]344在实践层面,政党分肥制、水门事件、工人罢工等无序政治现象是政党社会关系复杂化的重要表征,也是对执政党危机处理能力的直接考验。

图2 西方政党制度法治化的进程模式

第四,威权统治、领袖思想的留存。产生于20世纪初的法西斯政党深受马基雅维利主义、索勒尔暴力主义和费希特大日耳曼主义思潮的影响,拥有一系列极端主义意识形态,其政党领袖在执政期间采用的权力垄断、恐怖镇压、暴力掠夺等独裁行径更是惨绝人寰。“法西斯政党交替使用暴力恐怖和合法手段,打击、排除政治上的异己势力,加紧制定实施极权制的立法。”[13]现今,虽然法西斯政权早已覆灭,但政党内部法西斯思想和维护法西斯主义的激进分子在战后几十年仍有卷土重来之势,有些国家法西斯政党甚至进入政治决策体系,这将给政党及政治民主化的发展带来毁灭性灾难。

2.西方政党制度法治化的主要进程

从最初将其视为结社组织到政党入宪,再到最终制定专门的政党法规范政党行为,政党地位合法性的确立及政党制度法治化的推进经历了数个世纪的漫长征程,主要可以分为三个阶段。

“二战”前,是政党地位的消极认可阶段。真正意义上有组织的政党产生于十八九世纪的美国及法国,即便是在政党发源地的西方国家,政党最初也只被视为结社组织,对其合法性地位并未给予充分的肯定,更没有专门的法律与法规对政党权力与地位进行解释说明。1831年《比利时王国宪法》规定:“比利时国民有结社的权利,这一权利不受任何措施的妨碍。”[14]6751919年德国《魏玛宪法》规定:“官吏为全国之公仆,非一党一派之佣役。官吏之政治志向自由及结社自由,应保障之。德国人民,其目的若不违背刑法,有组织社团及法团之权。此项权利不得以预防方法限制之。”[14]734当然,也有一些政府当局通过制定法令法规排斥反对党并实行镇压活动,最大限度地维护政府当局利益。总之,18世纪初至“二战”结束前,就世界范围内的政党制度而言,各国对政党的认知与定位呈消极态度,大致停滞于对政党发展的管制及对其合法性地位的否定阶段,并未将政党纳入综合性、规范性的制度领域。

“二战”结束至20世纪中叶,是政党入宪之势初见端倪的阶段。“二战”结束后,政治民主化浪潮席卷全球,许多西方国家将政党视为政治民主化和社会经济发展的助推器。因此,政党入宪、积极为政党披上合法化外衣,成为战后诸国民主政治发展的基本趋势。意大利是第一个政党入宪的西方国家,1948年《意大利宪法》规定:“为了以民主的方式参与国家政治决策,公民有自由组织政党的权利。”[14]11141949年《德国基本法》规定:“政党参与人民政治意志的形成。人民有组织政党的自由。其内部组织应符合民主原则。政党目的或其党员的行动欲侵害或废除自由民主的基本秩序,或危害德意志联邦共和国存在的,为违宪。”[15]至20世纪末,许多西方国家相继将政党概念纳入本国宪法体系,政党入宪成为政党发展的必然趋势。

20世纪后期以来,是政党制度化态势多样化的阶段。20世纪后期,西方大多数国家陷入如何规范与治理政党行为的两难困境:政党法的缺失必然导致政党行事的低效及民意表达渠道的受阻,抑或危及民主政治的发展;而过于严密的政党法,又会磨灭政党参与公共事务管理的热情。因此,一些西方国家政府从维护政党运行秩序、治理多党林立现状、促进党派间合理竞争的理念出发,对现存政党法律法规进行修订与完善,旨在通过制定专门性的《政党法》,建立规范有序的政治秩序。此后,政党制度化态势呈现出多样化特征。例如,1965年土耳其颁布实施的《政党组织法》、1967年联邦德国颁布实施的《政党法》、2001年俄罗斯颁布的《政党法》等。

3.西方政党制度法治化的发展方向

方向与目标是人们行为的最终目的,是人们预先规定、关于自己需要的诱因,也是激励人们有形的、可以测量的成功标准[16]。政党制度法治化的直接目标是政党法的制定,实质追求是政党合理有序的发展。一方面,政党立法是西方政党制度法治化的直接目标。政党在经历了结社组织、政党入宪等演进过程后,逐渐呈现法治化特质。自古以来,法治社会就是人类孜孜以求的理想状态。亚里士多德曾言:“法治指已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制订得良好的法律。”[17]政党发展的客观现实也需要良好的政党法与之相适应,政党立法不同于其他一般性用于规范政党行为的政策与机制,而是具有强制力与普遍约束力的权威性政治工具,只有当法律条文较为完备并具有合法性时才能彰显其立法宗旨与实效性。另一方面,政党有序发展是西方政党制度法治化的实质追求。政党有序发展不仅是人们对于政治良序的主观诉求,也是政党制度法治化建设的根本目标及政治民主化的客观表征。埃德加·博登海默曾言,“历史表明,凡是在人类建立了政治或社会组织单位的地方,他们都曾力图防止出现不可控制的混乱现象,也曾试图确立某种适合于生存的秩序形式”[18]。因此,政党秩序化是政党良性发展、实现政治民主化的基本依托,也是政党制度法治化与政治哲学应然取向的实质追求。

三、西方政党制度法治化:动力机制

实现政党制度法治化这一目标的驱动力是复杂多变的,既有政党领袖个人才能的彰显,也与特定历史条件下政治事件密不可分。追溯其根源,起决定性作用的是政党所处时代的外部环境与其内部运作体系。法治化进程需以特定时代语境为依托,这是其原动力;理性主义的思想渊源是其引导力;两者合力作用于党际间复杂的社会关系,使其成为巨大的牵引力,共同推动政党立法进程不断发展。从政党自身发展角度而言,有效遏制法西斯主义回潮及权力腐化,不断推进政党权力架构体系建设,权力架构体系才能日臻完善,内在驱动力与外在驱动力才能产生聚合效应,从而促进政党制度法治化进程。

1.政治民主化是西方政党制度法治化的原动力

20世纪中后期,近30个国家由非民主政治体制向民主政治体制转型,成为全球性政治发展的最显著特征,这一政治民主化浪潮对政党制度法治化进程起到强大的助推作用。政党民主化的直接体现是政党体制的完备和政治环境的稳定。然而,无论是西方发达国家,抑或发展中国家,在由威权政治向民主政治转型阶段,都会不同程度地存在政府合法性衰落等违背政治民主化的现象,追溯其根源,党派林立、党内权力配置与运行自我约束机制的缺乏等是政府合法性危机的症结所在。“在俄罗斯,仅1991年上半年,建立的各种政党和政治组织有800多个,在俄罗斯司法部登记的有700多个。”[19]政党数量繁多杂乱造成国家杜马选举中“僧多粥少”的紧张局面,这是对政党选举的民主性及政府治理成效的极大考验。亨廷顿曾言,“作为国家之间重要的政治分野,不在于它们的政府形式,而在于他们政府的有效程度”[1]1。为使政党在治理过程中充分彰显民主原则,实现治理成效最大化,许多国家在法律中对此有所涉及。《德国政党法》中对机构意志的形成做了明文规定:“章程中指导动议呈交的条款必须能够确保民主意愿的形成,特别是充分讨论少数人的提议。”由此可见,政治民主化浪潮是政党制度法治化的原动力,而政党制度法治化也将进一步促进民主政治的发展。

2.理性主义是西方政党制度法治化的引导力

西方法治主义与理性主义思想根深蒂固,以理性与法治理念认识法、创造法、审视法、解释法成为亘古不变的定律。上至国家立法,下至具体法律规范和司法判决,理性主义始终贯穿国家法治化过程这条主线,同时也影响着政党制度法治化进程。就西方国家近代资本主义发展历程而言,政治参与扩大化导致了政治参与与政治制度两者之间低度平衡的现实困境,倘若政治制度的发展与规范化不及政治参与范围不断扩大的步伐,整个社会政治制度的优势将会黯然失色。此外,政党中权力的运行受党内外诸多因素的影响,掌权者权力滥用、腐化问题屡见不鲜。正因为如此,受法治与理性主义指导的政党制度法治化过程在主张公平正义、追求个人自由、创建稳定的社会秩序等方面起到了强劲的推动作用,它从理性视角将政党的地位、作用、影响因素加以法律规定与约束,为政党政治发展范式转型提供了精神动力。此外,领袖思想及智囊团的作用不容小觑。2001年《俄罗斯政党法》的制定和颁布,与普京、久加诺夫等政党领袖自愿、平等、理性、自治、法治的思想引导和行事原则及其背后智囊团科学合理的政策支持密不可分。

3.有序政治是西方政党制度法治化的牵引力

有序政治是社会秩序的重要组成部分,理论视域中,“秩序并不是个人或集团相互关系中所呈现出来的格局或规律性,而是导致某种特定结果的格局,一种旨在实现特定目标或价值的社会生活安排”[20]。政党秩序是为实现政党目标、保证政党体系正常运作的制度安排。以政党制度化、机制化为特质的“刚性秩序” 是政党秩序的表征;以政党法治化理念为基础的“柔性秩序”是政党秩序的内在体现,“柔性秩序”的形成很大程度上推动着“刚性秩序”的建构,两种“秩序”的并存是解决政党“失序”状态的重要路径。众所周知,对权力的欲求与争夺是贯穿政治发展尤其是政党发展的一条主线,要获得权力必须实现多集团利益抗衡向两极政治团体分庭抗礼的局面转变,政治领袖们对政治权力的向往在某种程度上与政党“刚性秩序” 相互交织,政党制度法治化成为规范权力运行的重要举措。《德国政党法》对于政党接受社会捐款的权利与内容做了如下规定:“一年内(财务年度)赠给一个政党或其一个或多个地区分支机构的总数超过2万德国马克的捐款,必须将捐款人姓名、地址及捐款总数一起记入账目报表。”《马其顿共和国政党法》对于政党官员渎职行为有如下规定:“对于政党内部官员渎职行为应根据具体情况处以160~800欧元或等额纳尔币的罚款。”因此,将党派活动纳入制度化、法治化轨道,积极构建政党政治的“刚性秩序”是国家政治健康发展的必然趋势。

4.遏制法西斯主义回潮是西方国家政党制度法治化的支撑力

为了从根本上清除法西斯主义意识形态残余、肃清法西斯势力,防止执政党组织的集权化发展,西方国家陆续通过政党立法,确保政党行为不危及国家现行民主政治制度。《西班牙政党法》规定:“严重威胁民主制度的政党将被依法取缔。”《葡萄牙政党法》规定:“政党的目标是促进国内的基本权利与自由,使民主机构得到发展;政党必须遵循自由、民主、透明和公民性的原则;不允许武装或军事性质、军事化或半军事化以及具有种族歧视倾向或法西斯思想的政党存在。”奥地利1945年通过、1947年修订的《取缔纳粹政党法》,不但明令取缔纳粹政党及其附属组织、禁止在奥地利成立纳粹性质的政党或组织,而且规定加入纳粹组织或宣扬纳粹思想将受到法律制裁[21]。《德国政党法》规定:“政党是宪法要求的自由民主基本秩序的一个组成部分。”由于政党在人民政治意愿形成中自由和持续的参与,他们履行了基本法要求的应尽的公共职责,而法律也保证了尽其所能予以履行。受法西斯主义影响的政党由于内部自上而下的权力分配体系与西方传统的民主政治理论背道而驰,为政党民主化发展及政治社会的稳定埋下了潜在隐患。因此,《德国政党法》对适用本法的机构做了明确规定:“本章程还可适用于帮助在地区分支机构层次上形成意见的其他机构。党员大会和执行委员会组成政党及其地区分支机构的根本机构。”显然,杜绝政党领袖的法西斯威权政治思想回潮成为西方国家政党制度法治化的支撑力,同时也彰显了各国人民维护民主制度建设的决心。

结 语

从对政党合法性地位的否定,到将其视为结社组织,再到政党入宪,直至专门性政党法律的出台,西方国家政党制度法治化的历史演进无不彰显着西方民主所倡导的法治、自由、平等的价值理念,也契合了现代社会政治民主化的基本趋势。从理性主义、政治民主化宏观层面及政党内部权力运行与党际关系的微观层面分析影响政党立法的实在要素,构建系统化动力机制,不断推进政党制度法治化发展,对于规范政党权力运行体系、实现其为政府提供政策支持及为公众谋福利的政治目标具有深远意义。

[1] 亨廷顿 塞.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,刘为,等,译.上海:上海人民出版社,2005.

[2] 罗素.西方哲学史:上卷[M].何兆武,李约瑟,译.北京:商务印书馆,2007:53.

[3] 哈耶克 弗.通往奴役之路[M].王明毅,等,译.北京:中国社会科学出版社,1997:73.

[4] 帕尼比昂科 安.政党:组织与权力[M].周建勇,译.上海:上海世纪出版集团,2013:62.

[5] 海伍德 安.政治学[M].北京:中国人民大学出版社,2010:306.

[6] JANDA K. Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives[R]//Washington,DC,National Democratic Institute for International Affairs (NDI) ,2005:4.

[7] 文若愚,刘佳.世界文化1000问[M].北京:中国华侨出版社,2011:95.

[8] 刘红凛.《政党法》的世界概况与主要成因[J].当代世界与社会主义,2009,(1).

[9] 费孝通.江村经济[M].北京:商务印书馆,2002:14 .

[10] 邓恩 约.民主的历程[M].林猛,等,译.长春:吉林人民出版社,2011:208.

[11] 柏拉图.理想国[M].郭斌和,张竹明,译.北京:商务印书馆,1986:268-271.

[12] 阿隆 雷.社会学主要思潮[M]. 北京:华夏出版社,2000:99.

[13] 朱庭光.法西斯新论[M].重庆:重庆出版社,1991:3.

[14] 姜士林,陈玮.世界宪法大全:上卷[M].北京:中国广播电视出版社,1989.

[15] 崔英楠.德国政党依法执政的理论与实践[M].北京:中国社会科学出版社,2009:89.

[16] 杨锡山,等.西方组织行为学[M].北京:中国展望出版社,1986:146.

[17] 亚里士多德.政治学[M].吴寿彭,译.北京:商务印书馆,1985:199.

[18] 博登海默 埃.法理学——法哲学及其方法[M].邓正来,姬敬武,译.北京: 华夏出版社,1987:207.

[19] 关贵海.俄罗斯主要政党状况评析[J].国际政治研究,1998,(4).

[20] 布尔 赫.无政府社会:世界政治秩序研究[M].张小明,译.北京:世界知识出版社,2003:2.

[21] 董卫华,曾长秋.世界政党研究[J].当代世界与社会主义,2013,(3).

[责任编辑:巩村磊]

2016-06-25

国家社会科学基金项目“依法治国视域下推进中国政党制度建设研究”(15BZZ080);江苏省普通高校学术学位研究生科研创新计划项目“环境正义视阈下的中国环境安全治理研究”(KYZZ16_0208)

吴璟(1988—),女,博士研究生,从事政治学与行政学研究;王义保(1974—),男,教授,博士生导师,从事政治学与行政学研究。

D05

A

1002-462X(2016)12-0080-07