胶囊内镜和单气囊小肠镜联合外科手术诊断空肠巨大海绵状淋巴管瘤并出血1例

赵小青,张北平,吴文斌,王伟

(广东省中医院 1.消化内镜中心;2.胃肠外科,广东 广州 510120)

胶囊内镜和单气囊小肠镜联合外科手术诊断空肠巨大海绵状淋巴管瘤并出血1例

赵小青1,张北平1,吴文斌1,王伟2

(广东省中医院 1.消化内镜中心;2.胃肠外科,广东 广州 510120)

胶囊内镜;单气囊小肠镜;巨大海绵状淋巴管瘤并出血

近期,本科对一不明原因消化道出血、贫血的患者诊察时,通过胶囊内镜联合小肠镜,发现出血原因为空肠上段一广基肿物,最后通过外科手术切除,病理证实其为一罕见疾病—空肠海绵状淋巴管瘤并出血。本文报道利用胶囊内镜、单气囊小肠镜诊断空肠巨大海绵状淋巴管瘤并出血1例,介绍笔者利用胶囊内镜、单气囊小肠镜在不明原因消化道出血中的应用体会。现报道如下:

1 临床资料

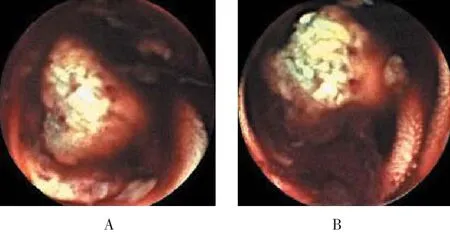

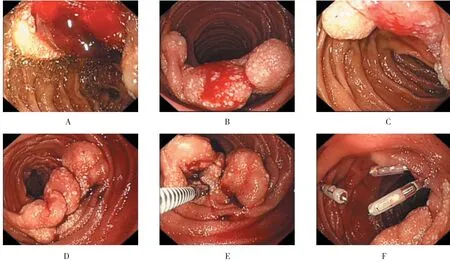

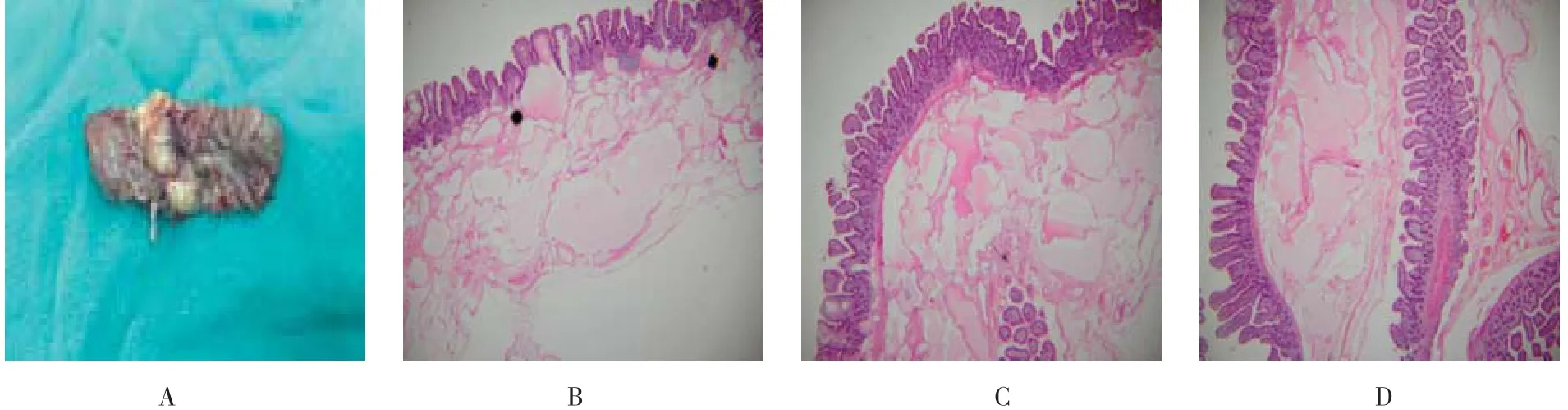

患者 女,76岁,因“2周内解黑便14次,伴心悸、气促、乏力”于2015年2月6日入院。患者解黑便总量不详,伴心悸,气促,乏力,在外院查血常规血红蛋白(hemoglobin,HGB)37 g/L,粪便潜血:3+,诊断:上消化道出血;重度贫血。予输血、药物止血等处理后转入我院。追溯病史,患者于2年前已出现头晕,乏力,并逐渐加重,在当地医院诊断重度贫血,病因不明,对症支持治疗可缓解,但病情反复。既往有高血压、糖尿病等病史,有多次痔疮出血史。入院时生命体征正常,查体:神疲,贫血貌。查血常规:HGB 57 g/L,肾功能:血尿素氮(blood urea nitrogen,BUN) 9.29 mmol/L,复查粪便潜血3+,当日行胃镜检查:①贫血胃;②滑动型食管裂孔疝。2 d后行肠镜检查:结肠多发息肉(均予摘除);其中横结肠一大小约0.8 cm息肉病理符合黏膜下层早期浸润性腺癌(中分化,未见腺管及神经侵犯),患者及家属拒绝进一步处理。全腹部CT平扫+增强未见明显器质性病变。经输血等对症处理后,复查HGB 80 g/L。因出血病因未明,于入院后第6天,予重庆金山OMOM胶囊内镜检查,并于当晚阅图。在胶囊内镜行进至00∶21∶56时,肠腔内见暗红色血液,并见到一隆起性病变,表面见黄白色颗粒状物,并见糜烂,质地似乎柔软,但无法确定病变性质,主要发现在空肠上段局部黏膜呈出血糜烂隆起炎症性改变,肠腔内见暗红色血液(图1)。于第2天以日本Olympus单气囊小肠镜经口进镜检查,结果在距幽门口约150.0 cm空肠发现一环1/2周生长肿物,宽基,质软,呈囊状,表面见散在黄色颗粒状突起,顶部见较多新鲜血液渗出,冲洗干净后,见黏膜糜烂(图2),继续进镜至距幽门口约240.0 cm处空肠,未发现其他病灶,退镜至该肿物处予2枚钛夹夹闭止血,并于肿物对侧放置钛夹定位后退镜。镜下考虑:空肠上段肿物(囊性淋巴管扩张?淋巴瘤?)并出血。转入我院胃肠外科于2月17日行手术,腹腔镜术中见:距Treiz韧带100.0 cm处见原小肠镜所见肿物,予行小肠部分切除送检。术后标本病理:符合海绵状淋巴管瘤,伴局灶肠壁慢性溃疡形成。手术标本及病理见图3。术后患者未再便血,病情稳定,于2月23日出院。其后,近期随访患者病情稳定,仍在随访中。

图1 胶囊内镜下所见

图2 单气囊小肠镜下所见

图3 手术标本及病理

2 讨论

本病例的首发表现是消化道出血引起的重度贫血。对于小肠出血,一直都是诊断的难点和盲区。淋巴管瘤(Lymphangioma)是发生于淋巴系统少见的一种先天性良性肿瘤,可能是源于胚胎早期发育异常的淋巴组织,也可能是淋巴结构无法与周围的淋巴系统及静脉系统连接而成的一种先天性畸形,病例多为个案报道。目前病因尚不十分明确。组织病理学常依据淋巴管大小将其分为单纯性淋巴管瘤或毛细淋巴管瘤、海绵状淋巴管瘤、囊性淋巴管瘤[1]。其组织学表现为肿块有大小不等的腔隙组成,腔内衬以单层的扁平内皮细胞,腔内充满淋巴液,含有淋巴细胞,腔隙之间的间质由胶原纤维组成。多见于儿童,一般不自行消退,但病程缓慢,发生部位以头颈部为多,尤其是唇、舌、颊等处,发生在腹部的淋巴管瘤较少见,占淋巴管瘤的5%左右,而腹部淋巴管瘤中,以肠系膜淋巴管瘤居多,真正发生在小肠壁者,十分罕见。

海绵状淋巴管瘤生长缓慢,可长期无症状,也可表现为腹胀、腹痛,腹部包块、肠梗阻、肠穿孔和消化道出血等[2]。因发生在腹腔者常常缺乏特异性症状、体征,易导致误诊漏诊。本例患者病变位于空肠上段,普通胃肠镜均无法到达,腹部CT也未能提供有效诊断依据,此时,利用胶囊内镜初步发现病灶,再联合小肠镜有的放矢地进镜,是实现患者早诊断早治疗的关键。胶囊内镜作为无创性检查,弥补了小肠镜不易操作成功或不易到达病变部位的缺陷,也避免了小肠镜检查的盲目性,对于选择经口或是经肛小肠镜检查的决策起到关键的作用。本病例因为胶囊内镜提示病变位于空肠上段,从而直接决定小肠镜进镜方向为经口,结果轻松到达病灶,发现病变,得到初步判断,并确认下一步的诊疗方案,10 d时间,4种内镜检查,将这一例少见病从确诊至治疗得到了高效准确的处理。

本科自从引进胶囊内镜及单气囊小肠镜以来,充分利用其在小肠疾病中诊断的优势,对于急性或反复出血但普通胃肠镜未发现病灶的患者,均在病情许可的情况下,先行胶囊内镜检查,并在当晚阅图,甚至如果病情需要,可在床边动态阅图,以尽快了解病变部位及性质。因目前使用的胶囊内镜仅能提供较为模糊的定位概念,以及图像像素的局限,提供的图片质量及部位的定位往往有一定的不确定性,经过胶囊内镜检查后,为了进一步了解病变部位及性质,往往需要更精确的检查手段—小肠镜检查是最好的选择,一旦发现病灶,必要时可取活检病理,进行快速病理检查,如见到活动性出血,还可直接行镜下治疗,如考虑内镜下无法处理,需要外科手术治疗者,也可通过小肠镜钛夹定位或纳米碳黏膜下注射定位,以利外科寻找病灶,提高手术效率,并避免术中肠镜,浪费人力物力。因此,对于消化道腔内的病变,在影像学检查并不一定能提供明确的诊断依据时,可充分利用胶囊内镜及小肠镜的优势,两者联合应用,提高了诊断的准确率及针对性,对于小肠出血病灶的诊断及定位能起到非常重要的作用,做到及时诊断,及时治疗。

[1] 武忠弼, 杨光华. 中华外科病理学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 2492-2493.

[2] ORAZI C, FARIELLO G, MALENA S, et al. Lymphangioma of the scrotum in a pediatric patient:ultrasound and magnetic-resonance fi ndings[J]. Pediatr Surg, 1994, 9(5): 441-443.

(吴静 编辑)

R733.4

D

10.3969/j.issn.1007-1989.2016.12.025

1007-1989(2016)12-0110-03

2016-03-03