昆明地区夏季冰雹云多普勒雷达定量判别指标

王廷东, 段 玮, 方夏馨, 卡蓉燕

(1.云南省昆明市人工影响天气中心,云南昆明 650500;2.云南气象科学研究所,云南昆明 650034)

昆明地区夏季冰雹云多普勒雷达定量判别指标

王廷东1, 段 玮2, 方夏馨1, 卡蓉燕1

(1.云南省昆明市人工影响天气中心,云南昆明 650500;2.云南气象科学研究所,云南昆明 650034)

利用昆明市探空资料、多普勒天气雷达资料、地面观测资料,对2010—2014年昆明地区19次典型降雹天气过程进行综合分析,重点对冰雹云发展初期的雷达判识指标进行研究,对原有的冰雹云发展阶段雷达判识指标进行更新、细化、完善,总结得出基于雷达资料的人工防雹作业判识新指标,并利用2015年发生的冰雹天气过程检验了指标。结果表明,昆明防雹作业指标为组合反射率回波强度达45 dBZ、强回波H45 dBZ中心强度跃增≥5 dBZ、回波顶高≥8 km、强回波中心顶高﹥6 km。利用强回波H45 dBZ中心顶高﹥6 km和强中心强度跃增≥5 dBZ能很好地识别冰雹云,但提前预警时间太短,预警作用有限。

冰雹云;多普勒雷达;人工防雹作业;识别指标;昆明地区

冰雹是影响昆明市的主要气象灾害之一,给农业、建筑、通讯、电力、交通以及人民生命财产带来较大损失和影响。当前,在全球气候大变化的背景下,冰雹灾害的突发性、频发性、不可预见性日益凸显,防灾减灾形势日趋严峻,人工影响天气工作作为防灾减灾的有力手段、农业公共服务体系建设的重要内容、生态保护的有效途径、发展高原特色农业的重要保障措施、促进经济社会发展的作用日益显现。对于冰雹云,如能早期识别,在大冰雹尚未形成前作业,可达到事半功倍的效果。我国学者在识别冰雹云和雷雨云方面进行了许多研究[1-4],发现各地判别指标不同[5-6],并以此作为是否作业的决策依据。

昆明新一代多普勒天气雷达于2003年5月投入使用以来,昆明市人工影响天气中心和各防雹县气象局结合实际,总结出适用各地的冰雹路径和冰雹云雷达识别指标,并在防雹作业中不断总结完善,但大多缺乏理论研究和支撑,略显粗糙,量化细化度不够,未能推广使用。笔者利用昆明市探空资料、多普勒天气雷达资料、地面观测资料,统计分析2010—2014年昆明地区19次典型降雹过程中的雷达回波特征,对原有的冰雹云发展阶段雷达判识指标进行更新、细化、完善,得出冰雹云发展阶段雷达判识新指标,以期为人工防雹作业提供依据。

1 资料与方法

资料来源于昆明市气象局提供的探空资料、多普勒天气雷达资料、地面观测资料。通过综合分析昆明地区2010—2014年19次典型降雹过程中的雷达回波特征、降雹日昆明站08:00探空资料,重点对冰雹云发展初期的雷达判识指标进行再研究,结合防雹作业,对原有的冰雹云发展阶段雷达判识指标进行更新、细化、完善,总结得出基于雷达资料的昆明地区夏季冰雹云的多普勒雷达定量判别新指标,并利用2015年发生的冰雹天气过程对此指标进行了检验。

2 昆明地区夏季冰雹云多普勒雷达定量判别指标

2.1 组合反射率回波强度达45 dBZ 统计2010—2014年昆明地区19次降雹事例发现,降雹时回波强度均大于40 dBZ,最小的为51 dBZ,最大的为59 dBZ,其中9块云的最大回波强度为50~55 dBZ,10块云的最大回波强度为55~60 dBZ,当回波强度≥50 dBZ时,已经开始出现降雹。综合分析认为,多普勒雷达组合反射率因子45 dBZ是出现冰雹云的一个识别预警判据。

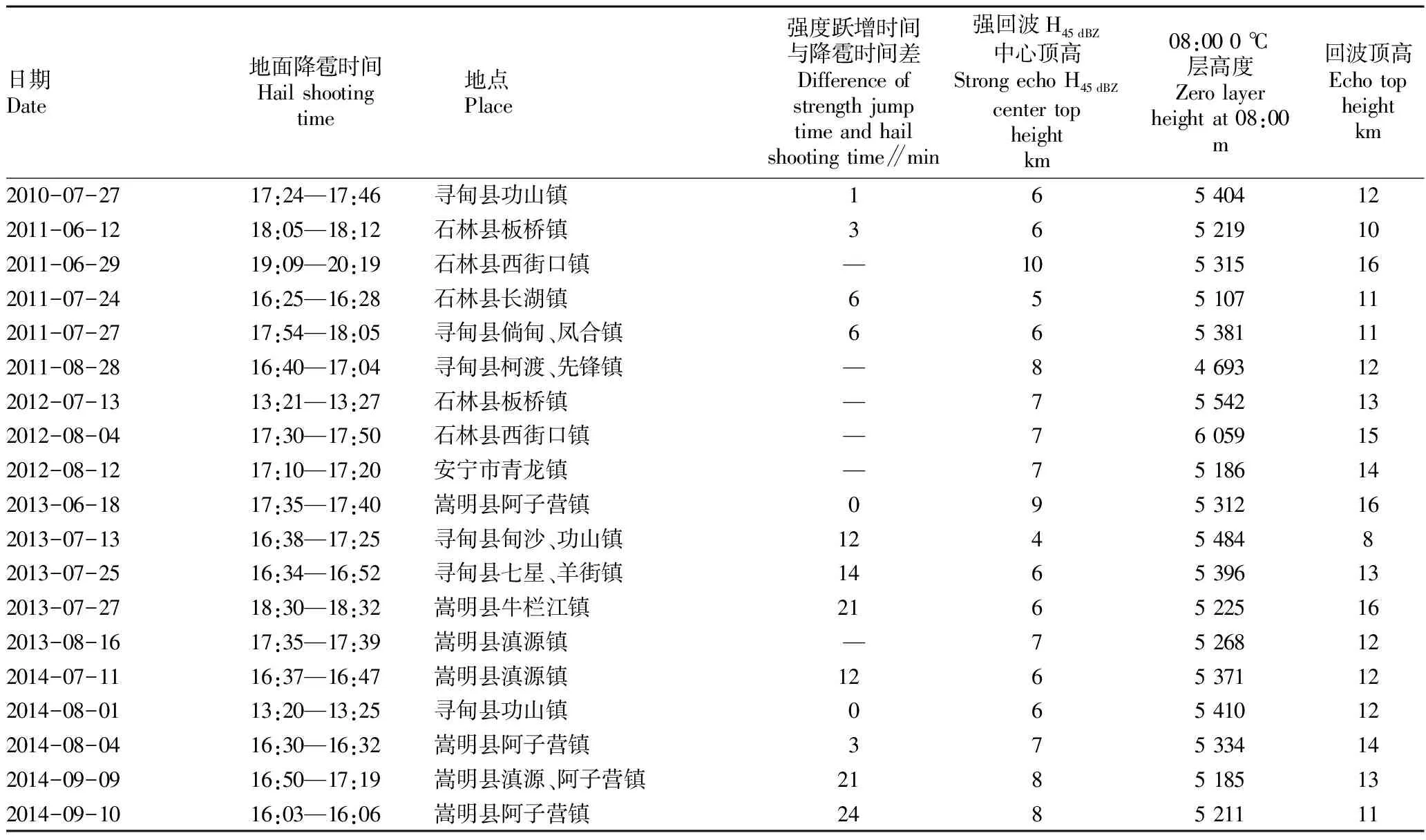

2.2 回波强中心强度跃增≥5 dBZ 对冰雹云早期发展进行跟踪观测,会发现有呈暴发式增长现象,这种现象被称为冰雹云的“跃增增长”现象[5]。观测到“跃增增长”的回波,且该片云团回波强度跃增≥5 dBZ时,常导致地面降雹,这是冰雹云特有现象。经统计(表1),2010—2014年昆明地区19次降雹事例中,有11次观测到强度跃增,因此,与上一个指标相结合,可提前6—10 min有效识别和预警冰雹云。

2.3 强回波H45 dBZ中心顶高>6 km 有时,即使回波强度达45 dBZ,仍不能识别为冰雹云,如出现在0 ℃层以上,则较有利于地面降雹发生。从表1可见,在19块冰雹云中,45 dBZ回波顶高最小的为4 km,最大的为10 km,平均为7 km,其中在6 km以上的有16块,占总冰雹云的84%。而昆明地区降雹日0 ℃层高度大多在5.1 km以上,因此,选择强回波H45 dBz中心顶高>6 km作为冰雹预警指标。

表1 2010-2014年昆明市冰雹云特征统计

2.4 回波顶高≥8 km 统计显示,昆明地区冰雹云回波顶高在8 km以上,最高达16 km,其中70%的冰雹云回波顶高为10~14 km(表1)。因此,回波顶高≥8 km可作为有利于昆明地区降雹的一个基本参考条件。

3 一次典型冰雹云的雷达指标检验分析

2015年8月12日 15:10—16:40昆明市自东北至西南方向出现一次飑线冰雹天气,分别在寻甸县河口、塘子、功山、七星、柯渡等7个乡镇先后降雹,最大雹径达10 mm;嵩明县小街、嵩阳、阿子营等乡镇降雹2~5 min,冰雹最大直径达20 mm。17:00后,富民、盘龙、嵩明、寻甸、石林等地出现雷阵雨,天气过程至20:00结束,强对流天气过程持续约5 h。

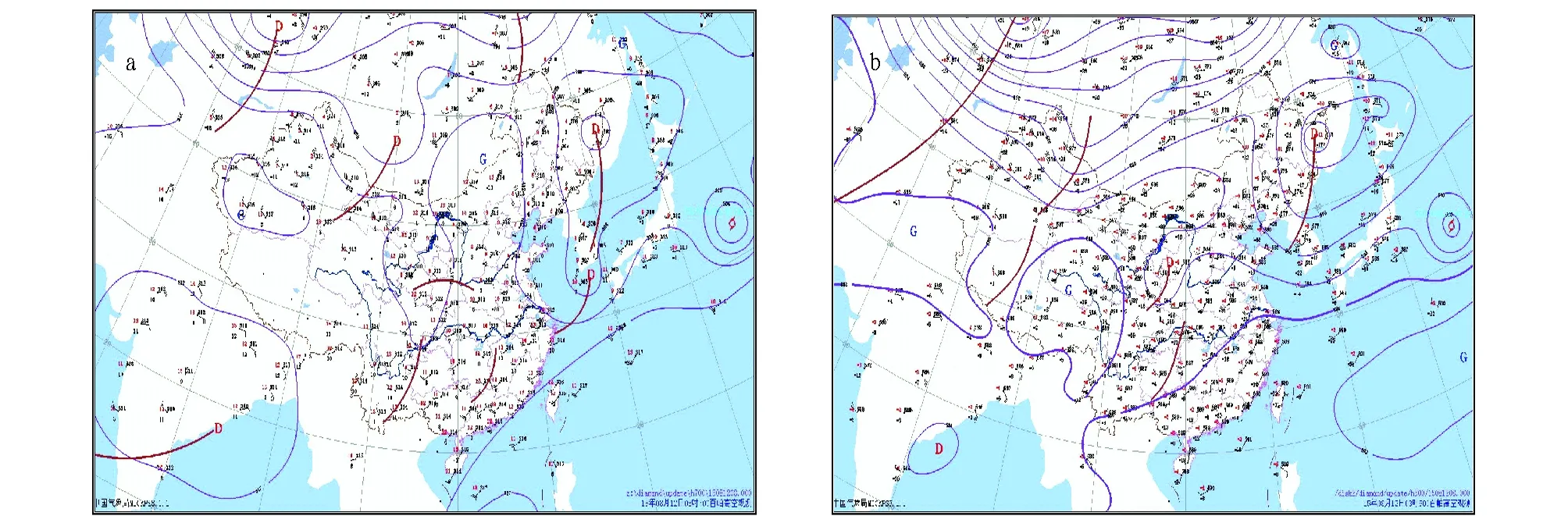

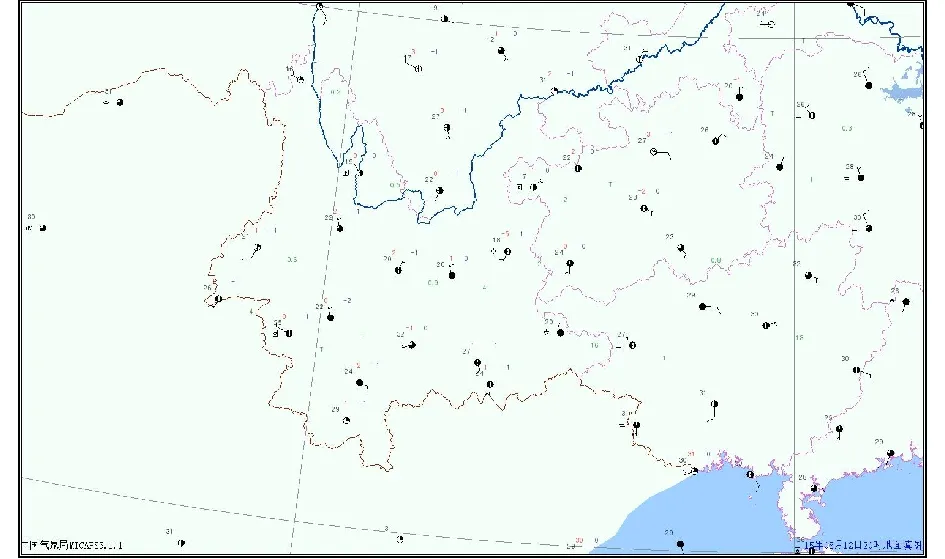

3.1 天气形势背景 8月12日15:00 500 hPa(图1a),中高纬为两槽一脊型,我国范围内环流经向度较大,新疆一带有低槽发展快速南压东移,河套一带低槽伸至滇东北一带,未来南压,云南省仍然处于两高之间辐合区,未来转为偏北气流控制;700 hPa(图1b),南高北低的形势,南北高度差不大,滇西北至盆地南部有气旋式辐合,未来切变辐合南压。地面(图2),12日14:00新疆至青海一带有高压环流,四川北部低值环流中心强度减弱,滇中及滇东北、滇东为正变温或弱变温、负变压区;滇西南为负变温、弱变压区;部分地区有分散性的阵雨。云图(图3),云南省大部为中低云系控制,滇中至滇西南有对流云系。12日08:00昆明站探空资料(图4)显示,0 ℃层高度为549 hPa ,大致为海拔5 107 m。分析表明,12日滇中至滇西南地区处于极有利于强对流天气产生的环流控制下,前期降水使低层水汽增大,潜在不稳定能量进一步加强,低层风场辐合和局地升温触发了强对流的发展,形成了这场大范围的强对流天气。

3.2 雷达回波演变特征

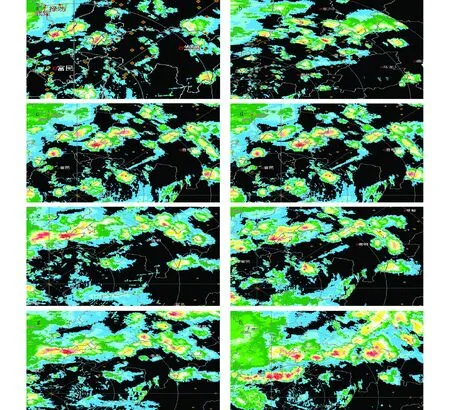

3.2.1 强对流回波的发生与发展。8月12日15:18,寻甸县功山羊毛冲、横山作业点西方10 km处有对流云生成,强度为56 dBZ ,同时河口化桃箐作业点东北方快速生成强度为34 dBZ 的对流云;15:24,嵩明县阿子营街道大竹园以西,富民境内生成一块强对流单体回波,强度达40 dBZ 左右,呈东移快速发展的趋势(图5a);15:30,该回波已靠近大竹园,且强度达50 dBZ 以上,其西后方又有2块强回波生成,此时寻甸境内的回波已呈现明显的冰雹云特征(图5b)。15:36,嵩明县阿子营街道大竹园东北方甸头附近又有块状回波生成(图5c);15:42,嵩明县阿子营街道大竹园以西对流单体风暴强中心发展为长条状,云体结构紧密,边界清晰,棱角分明,最大反射率因子达59 dBZ,面积增大已形成冰雹云回波;同时,甸头附近单体回波迅速发展,面积增大,强度达50 dBZ 以上,且2块回波有合并的趋势(图5d)。15:54,上述2块回波已合并,后生成的回波强度减弱,原富民境内生成的回波强度维持(图5e);15:59,合并回波以西5 km,富民境内又一对流单体生成,并继续向偏东方向移动;16:11,先生成的回波强度加强,同时,15:59富民境内新生成的对流单体已发展东移与该回波合并,组成带状回波(图5f);16:17,此带状回波范围扩大,强度继续维持56 dBZ,顶高12 km,与嵩明、寻甸境内的强回波相呼应,组成一条狭长的带状,并进入降雹阶段(图5g);16:20—16:40,嵩明县阿子营街道大竹园村、马军村、羊街村、牧羊村出现了降雹,降雹持续2~5 min ,冰雹直径最大20 mm。16:35,各地对流持续,富民—盘龙—嵩明—寻甸离散的回波逐渐聚拢形成极明显的带状,呈西南—东北走向(图5h);16:59,整个回波在东移过程中强度逐渐减弱、消亡、消散阶段维持3 h左右。

图1 2015年8月12日15:00 500 hPa(a)和700 hPa(b)高空形势Fig.1 500 hPa (a) and 700 hPa (b) upper air circulation situation at 15:00 on August 12, 2015

图2 2015年8月12日14:00 地面形势Fig.2 Ground situation at 14:00 on August 12,2015

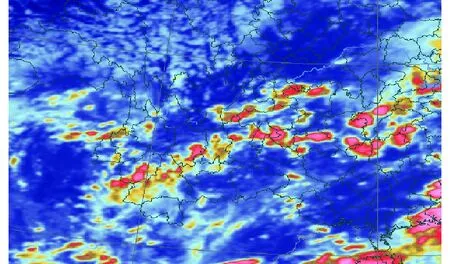

图3 2015年8月12日15:00卫星云图Fig.3 Satellite cloud chart at 15:00 on August 12,2015

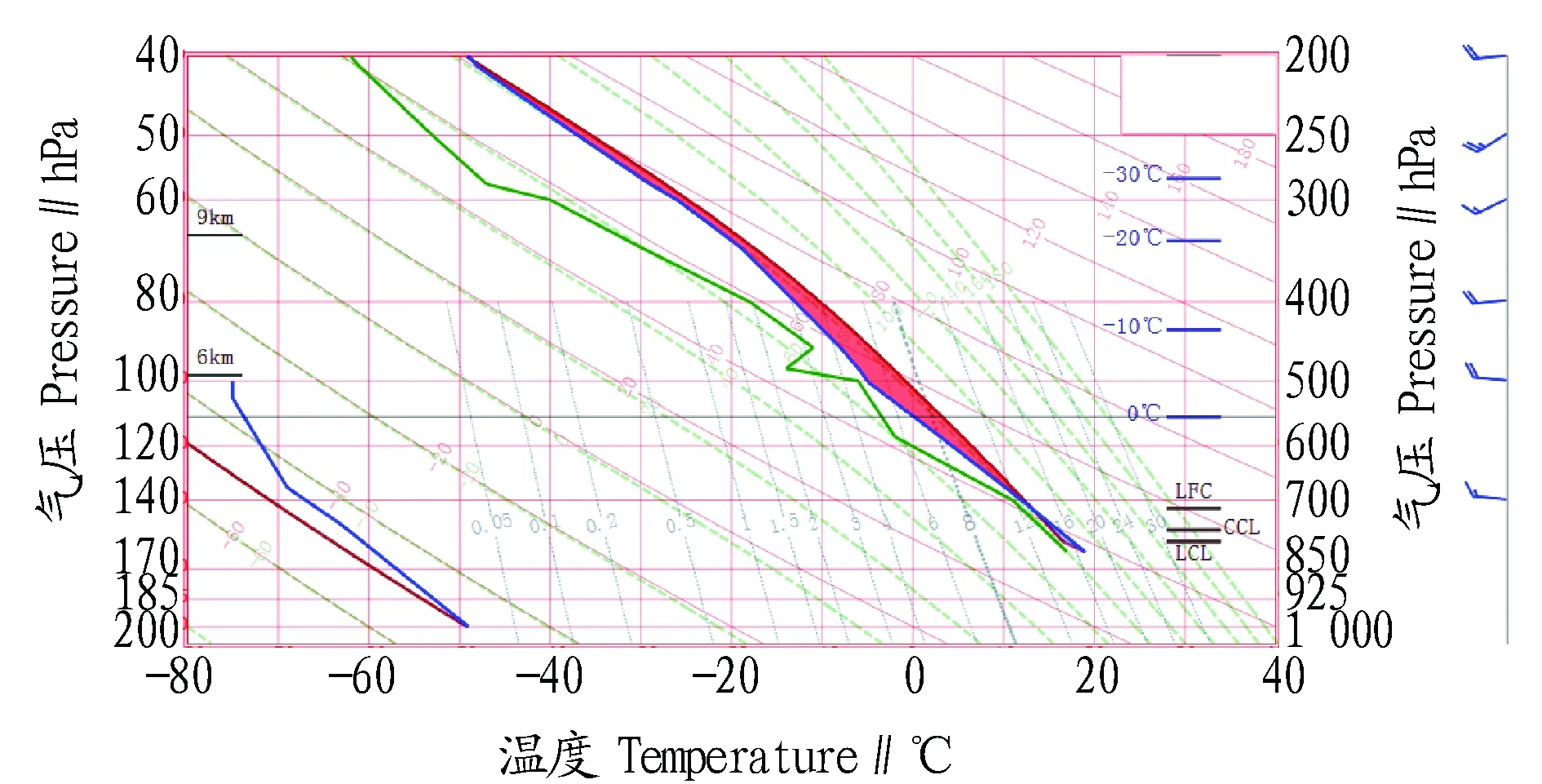

图4 2015年8月12日08:00昆明站探空图Fig.4 Sounding chart of Kunming station at 08:00 on August 12,2015

3.2.2 强对流回波PPI特征。8月12日下午,强对流云天气出现在寻甸等地区,回波的核心强度已高达50~60 dBZ。在向东缓慢移动的过程中,不断生成了一些小型的对流回波,并逐渐由分散状态向整体形势发展。在移动到嵩明嵩阳等地域时,形成较明显的带状回波。

3.2.3 强度场特征参数分析。根据昆明防雹作业指标,此次过程雷达回波特征完全符合4个指标值,说明新冰雹云作业指标是可用的。

注:a.15:24;b.15:30;c.15:36;d.15:42;e.15:54;f.16:11;g.16:17;h.16:35。Note:a.15:24;b.15:30;c.15:36;d.15:42;e.15:54;f.16:11;g.16:17;h.16:35.图5 2015年8月12日15:24—16:35 雷达回波演变Fig.5 Radar echo evolution at 15:24—16:35 on August 12,2015

3.3 人工防雹作业和指挥情况

3.3.1 指挥实施防雹作业情况。

3.3.1.1 寻甸。12日15:18,功山羊毛冲、横山作业点西方10 km处有对流云生成,强度为56 dBZ,指挥人员及时通知功山羊毛冲、横山进入一级作业状态,装好火箭弹,做好全部准备、及时申请、及时作业。同时化桃箐作业点东北方快速生成强度为34 dBZ的对流云,昆明市人工影响天气中心指挥人员立即通过电台通知化桃箐作业点装好火箭弹,做好全部准备。15:22,化桃箐作业人员通过电台报告:“刮北风了,很危险,需要申请作业”,指挥人员于15:22:42立即通过电脑空域申请软件进行了作业申请,空管部门回复“有飞机,不能作业”;接着15:26再次进行了作业申请,空管部门仍回复“有飞机,不能作业”,同时河口撒米落、功山羊毛冲、凤合集成、倘甸计施宽也进行了作业申请,均未能批准。之后一直申请到15:40,才允许作业1 min。当时强对流云为47 dBZ,仍具备作业条件,化桃箐作业点抓住1 min作业时间,作业了WR-1D 6 000 m火箭弹2组8枚。因15:22—15:40一直未批准作业,河口化桃箐于15:30降雹。

3.3.1.2 盘龙。12日15:12强对流中心由大竹园作业点西面约5 km处开始发展,从西南向东北方向移动发展,影响到大竹园、甸头、阿子营等地,对流发展迅速,移动速度较快。盘龙区气象局指挥人员于15:25通知法克头作业人员开作业车赶赴大竹园作业点守候待命,密切观察云团发展动向。由于前期雹云距离较远,仍在富民境内,在冰雹云发展旺盛期无法开展作业,错过防雹最佳时机。待冰雹云快速发展移动到可作业位置时,大竹园作业车于15:45申请作业,空域回复有飞机不能作业;15:51空域批准作业1 min、用弹量4枚;15:58作业1 min、用弹量4枚;16:40作业1 min、用弹量4枚。甸头作业点15:45申请作业,16:34作业1 min、用弹量4枚、15:51作业1 min、用弹量4枚。马军作业点16:29申请作业,空域回复有飞机不能作业;16:35空域批准作业1 min,用弹量4枚。16:55回波减弱。

3.3.2 防雹作业分析。此次强对流天气过程,已提前预警,提前准备,但防区内仍出现雹灾,原因分析如下:①强回波初生时,为作业点禁射方位,作业不能打到有效部位。②冰雹云发展旺盛、未达成熟阶段,受到空域限制延误作业最佳时机。③流动点防雹作业效果不理想,一是在有限的空域时间内,作业用弹量不够,达不到催化目的;二是作业车辆配备不足,个例中大竹园、新街2个流动作业点同时有冰雹云,且呈合并趋势,如在新街也有作业车作业,则能起到提前催化、阻止合并的作用。

4 结论

(1)在昆明地区,由于地形地势复杂,利用回波强度、回波顶高并不能很好地辨别冰雹云和雷雨云,仅可作为冰雹云的参考条件。

(2)利用强回波H45 dBZ中心顶高>6 km和强中心强度跃增≥5 dBZ 2个指标,能很好地识别冰雹云,但提前预警时间太短,预警作用有限。

(3)由于2010—2015年部分第一手冰雹灾害的原始资料收集的不完整,导致雷达观测资料与地面降雹时间地点对应不一致,所以指标的研究难以量化细化。今后将继续收集资料,对识别参量进行深入分析,以提高人工防雹作业的预警能力。

[1] 李金辉,樊鹏.冰雹云提前识别及预警的研究[J].南京气象学院学报,2007,30(1):114-119.

[2] 樊鹏,肖辉.雷达识别渭北地区冰雹云技术研究[J].气象,2005,31(7):16-19.

[3] 段鹤,严华生,王晓君,等.滇南中小尺度灾害天气的多普勒统计特征及识别研究[J].气象,2011(10):1217-1227.

[4] 周德平,杨洋,王吉宏,等.冰雹云雷达识别方法及防雹作业经验[J].气象科技,2007,35(2):258-263.

[5] 段鹤,严华生,马学文,等.滇南冰雹的预报预警方法研究[J].气象,2014(2):174-185.

[6] 樊志超,高继林,王治平,等.湘西北山区夏季冰雹云多普勒雷达定量判别指标[J].气象,2006,32(12):50-55.

Quantitative Identification Index of Doppler Radar of Hail Cloud in Kunming Area

WANG Ting-dong1,DUAN Wei2,FANG Xia-xin1et al

(1.Weather Modification Center of Kunming City,Kunming,Yunnan 650500;2.Meteorological Institute of Yunnan Province,Kunming,Yunnan 650034)

Using Kunming sounding data, Doppler radar data and ground observation data, the 19 typical hail process in Kunming area during 2010-2014 was comprehensively analyzed,focus on radar identification index in the early stage of hail cloud development research,the radar identification index of original hail cloud development phase was updated, refined and perfect,the identification new index of artificial hail suppression based on the radar data was summarized,and the index was tested using the hail weather process occurred in 2015.The results showed that the hail suppression index of Kunming were composite reflectivity of echo intensity reaches 45 dBZ, H45 dBZstrong echo center strength jumped more than 5 dBZ,the height of echo top more than 8 km and strong echo center top more than 6 km.The use of strong echo H45 dBZcenter top height more than 6 km and strong central strength jumped more than 5 dBZ can well identify hail cloud, but time of early warning was too short, the warning function was limited.

Hail cloud;Doppler radar;Artificial hail suppression;Identification index;Kunming area

王廷东(1973- ),男,云南镇雄人,工程师,从事人工影响天气指挥、管理工作。

2016-11-23

S 16

A

0517-6611(2016)34-0177-04