论莎士比亚中国化的话语建构∗

柳士军 张荣兴

论莎士比亚中国化的话语建构∗

柳士军 张荣兴

自从莎士比亚译介到中国的第一步开始,莎士比亚中国化已经开始形成了。莎士比亚中国化的学理基础是中国传统文化现代化与马克思主义中国化的思想,它的目标是为中国的文学创作、学术研究提供动力与智力支持;佛教中国化的过程对莎士比亚中国化是一个很好的借鉴。21世纪的莎士比亚中国化越来越成熟,务必做好二个方面的话语建构:内容中国化、形式中国化。莎士比亚中国化的话语建构是中国当代文化自信、民族自信的体现,期待更多莎学专家的共同协作。

莎士比亚中国化;中国传统;马克思主义中国化;学理依据

一 问题的提出

外国文学研究,无论是什么时间的研究,都有一个学术立场包含在内,而这些立场随着时间的改变也随之变化。当代学者研究莎士比亚,研究者的学术使命也会在潜意识中跟随时代潮流而发生变化,对研究对象也随时重新审视:审视其文化立场、文化观念、服务对象、服务策略等。在莎士比亚研究中,学者们采取什么方法,什么技能是次要的,重要的是,莎士比亚研究要为我们的学术家园建设贡献一份力量,为中国文化的发展提供动力支持与智慧考量,丰富中华民族的语言等。目前,中国经济发展的新形势、新常态为当代莎士比亚研究带来了机遇和挑战。服务国家战略,讲好莎士比亚故事,吸收西方文化精髓已经成为当代莎士比亚研究新的使命与责任。“哲学社会科学创新体系包括两个方面,一是理论学术观点的创新,这是哲学社会科学创新体系的内容;一是理论学术观点表达方式、表述形式的创新,即话语体系,包括概念、范畴、表述及其话语方式的创新,这是哲学社会科学创新体系的形式。”[1]由此观之,建构符合中国实际需要的莎士比亚研究话语体系是莎士比亚中国化的重要内容,也是中国精神文明建设的必然要求。他山之石,可以攻玉。中国学者借鉴人类文明精华,借鉴国外数百来年的莎士比亚研究经验的基础上,不断提炼出符合中国学术实际的开放融通的范畴、概念、表达,构建中国风格、中国气派的话语体系,可谓是刻不容缓了。

莎士比亚是“西方正典的永久核心”[2],人类文化史上的一面旗帜。“莎士比亚”[3]这个名字在中国的确定已经经历了百余年的时间。中国莎士比亚研究会也于1984年莎士比亚诞生420周年之际在上海成立。在几代学人的持之以恒的研究下,中国的莎士比亚引起了国际莎学研究界的重视,如华裔旅美学者美国宾夕法尼亚大学终身教授黄承元(Alexander C.Y.Huang)指出:“这些情况表明,即使苏联的莎士比亚阐释在许多社会主义国家具有很大的影响力,莎士比亚与马克思主义意识形态之间久远的关系也是不可预测的。中国的情况是,集体文化记忆、完全本土化的莎士比亚阅读,以及演出场所的推陈出新正在成为主流。20世纪40年代,莎士比亚成为表达政治见解的场所,而20世纪50年代至70年代,莎士比亚演出则正好相反,力图进行表面上去政治化的阐释。”[4]正如黄承元《中国化的莎士比亚》(Chinese Shakespeares,2004)所讨论的,中西关于莎士比亚研究的交往已经有两个世纪的文化交流。实际上,黄承元观察的现象既有当代中国的马克思主义莎士比亚阐释,也有一种以他者文化传统与文学理论批评的跨文化的阐释以及戏剧移植表演的方式实现了莎士比亚的“中国化”。

自从莎士比亚译介到中国的第一天开始,莎士比亚中国化已经开始形成了。莎士比亚中国化的目标是为中国的文学创作、学术研究发展提供动力;莎士比亚中国化的实践是戏剧展演与教学的期许。莎士比亚中国化的学理基础是中国传统文化与马克思主义中国化的思想。笔者同时认为:莎士比亚中国化,首先是内容中国化,即在马克思主义中国化的理论指导下,立足中国实践,实现中国文学创作莎士比亚化;其次是形式中国化,即必须坚持中国文化传统,符合中国思维策略的中国话语。因为东西方的思维差异,风俗习惯不同等,都会对莎士比亚中国化产生约束,影响莎士比亚在国内的传播与接受。

莎士比亚在中国的研究与演出,乃至改编是一个已经存在的现实,因而,莎士比亚中国化完全是可能的,笔者先从如下几个方面论证:

二 从“莎士比亚化”到莎士比亚中国化

欧洲文艺复兴时期是人类史上伟大的、进步的社会变革,无论是在思维能力,还是性格特色、多才多艺和学识渊博方面,它都需要一个伟大的人物引领时代风骚。上帝说让莎士比亚诞生吧,于是就有了莎士比亚,同时诞生了一个伟大的“巨人时代。”[5]“莎士比亚就是这样一位屹立在世界文化的高峰之上,使人类永远仰之弥高、钻之弥坚的巨人。他的丰富而优美的文艺创作可以说是一部翔实而生动、博大而精深的《巨人传》。”[6]在莎士比亚去世200多年之际,1859年4月19日,马克思在谈到拉萨尔的《弗兰茨·冯·济金根》剧本创作指出:“这样,你就得更加莎士比亚化。”[7]针对“莎士比亚化”的研究,国内已经产生了很多争论,李伟民教授对“莎士比亚化”的批评演进做了仔细考证,主要涉及五个方面:“莎士比亚化”与“席勒式”讨论的由来;从对立矛盾和美学范畴来认识;综合性的理解;从现实主义和形象思维的角度来认识;与人物塑造上的典型学说相联系;从近代艺术思维方式看问题等。[8]在研究结论中,李伟民教授指出:“莎士比亚化”无疑始终是一条我们在研究莎作或其他文学艺术作品时重要的原则,也是中国莎学发展过程中的一个明显标志。“莎士比亚化”研究,无论是国内,还是国际,研究成果汗牛充栋。而今,一个新的课题摆在我们面前:“莎士比亚中国化”在中国是否成为可能?

一个重要思想,一个“主义”在另一个国家的流传首先是翻译。毫无疑问,莎士比亚中国化的一个前提就是莎士比亚的经典文本翻译成中国文本,实现莎士比亚话语中国化。林纾早期的翻译表明,在莎士比亚作品译介到中国的过程中,就已经“中国化”了,至少,“中国化”的过程已经开始了。

我们谨以两个案说明莎士比亚中国化的开始:翻译是不同语言层面上的转换,在转换的过程中体现的阐释功能正是“化”的开始。莎士比亚作品的翻译作为一种双向的话语交际过程,直接影响一个国家对莎士比亚的理解和接受。1904年,众所周知,林纾和魏易以文言文译莎士比亚故事集,在中国有一个非常适合的动听的名字:《英国诗人吟边燕语》,充满了诗情画意,若翻译成《莎士比亚戏剧故事》,根本达不到的吸引中国读者的效果。该书在当时的文学界、民间书房都引起深远的反响。再看林的莎士比亚戏剧题目翻译的中国化:如来源于《哈姆雷特》的《鬼诏》,一个“诏”字包含特有的文化意义,在中国,“诏”是天子下达臣属的文体,分为即位诏,遗诏,表诏,伏诏,密诏,手诏,口诏等。始于秦始皇,终于清朝,是一种命令文体。哈姆雷特正是奉亡父遗“诏”开始了复仇计划。其他如《肉券》(《威尼斯商人》)、《仙狯》(《仲夏夜之梦》)、《铸情》(《罗密欧与朱丽叶》)、《女变》(《李尔王》)、《蛊征》(《麦克白》)、《黑瞀》(《奥赛罗》)、《情惑》(《维洛那二绅士》)、《飓引》(《暴风雨》)等等中国化的题目翻译都达到了中国读者的期待视野。“任何一种翻译都是在特定的社会情境之下产生的,翻译作为一种话语的言说方式,在其存在的样态中不仅体现为‘说什么’,同时也体现为‘谁在说’、‘以什么方式说’、‘对谁说’。对于同一文本,由于译者具有不同的政治身份、面对不同预期的读者,他们在对某些字词的用法、意涵上就会显示出不同的处理方式,由此折射出他们对原文的理解和解释的不同”[9]。中国翻译家笔下的莎士比亚是中国作为主体的翻译,为中国读者服务的,如果没有“中国化”,显然其流通肯定会遇到挫折。

第二个案例,我们以莎士比亚戏剧一段原文的二者翻译比较,讨论莎士比亚中国化:选文来自于《威尼斯商人》:

林纾译文:格来替曰:“为戋戋一戒指耳。”聂里莎曰:“主妇,彼受吾戒指时,坚誓勿更他赠,今云乃付律师一书记,婢子意必不然,乃用吾物赠荡妇耳。”格来替曰:“安有是者!吾出此时,书记态度乃与尔同,吾主人亦见之,奈何诬我!”

萧乾译文:葛莱西安诺回答说:“夫人,都是为了尼莉莎给过我的一只不值几个大钱的镀金戒指。上面刻着诗句,就跟刀匠刻在刀子上的一样:爱我,不要离开我。”“你管它什么诗句,什么值钱不值钱?”尼莉莎说,“我给你的时候,你对我起誓说,你要戴在手上,一直到死的那天。如今,你说你送给律师的秘书了。我知道你准是把它给了旁的一个女人。”“我举手向你起誓,”葛莱西安诺回答说,“我给了一个年轻人,一个男孩子,一个矮矮的小男孩子,个子不比你高。他是那位年轻律师的秘书,安东尼奥的命就是靠那位律师的聪明的辩护救出来的。那个啰里啰嗦的孩子向我讨它

作为酬劳,我无论如何也不能不给呀。”

同样的故事,两者译介大不相同,如字数不同,前者言简意丰,适合“五四”之前的文风,后者字数是前者的三倍,满足新文化运动之后的文学读者的接受。林纾使用了新文言文,此时,白话文尚未形成风气;再如“巴散奴力辩”五个字,萧乾译文中描述如此:巴萨尼奥为了这样惹恼他亲爱的夫人,心里很难过。他十分恳切地说:“我用我的人格向你担保,戒指并不是给了什么女人的,而是给了一位法学博士。他不肯接受我送的三千块金币,一定要那只戒指。我不答应,他就气鼓鼓地走了。可爱的鲍西娅,你说我怎么办好呢?看起来我好像对他忘恩负义,我惭愧得只好叫人追上去,把戒指给了他。饶恕我吧,好夫人。要是你在场的话,我想你也会央求我把戒指送给那位可敬的博士的。”其他差异还有很多,但是有一点二者是共同的:即“莎士比亚中国化”,二者的译介都是译文一经问世,便脱离了原文而独立存在于目的语文化之中,因此,可以认为,中国读者对莎士比亚的认识必然先通过译介产生,译介话语是莎士比亚中国化话语的初始形态。“中国近代史上的翻译家们无一不是抱着明确的目的去选择和翻译国外作品。他们在翻译过程中都强调翻译活动的目的与功能,而不一定忠实地再现原文,他们利用翻译的教化及传播功能,通过翻译来达到译家的苦心孤诣。”[10]笔者认为,无论什么时代的中国翻译家依靠译介达到文学的教化与传播功能,都会很容易将其译介的对象“中国化”。

莎士比亚戏剧的翻译家都将根据中国的时代诉求与意识形态的要求对文本展开阐释,努力建构具有中国文化、历史语境内“对等词”的特定意义,只有这样的翻译文本才会被中国读者接受,翻译作品中具有东方特色的词汇(如曰、之、乎、者、也)是团结中国读者的工具,最终变成具有中国特色的“概念”,如:林纾在《驯悍》中的“素秉礼法”,《鬼诏》中的“孝行”、“越礼”,在《肉券》中添加的“以天理言之,皆义也”,等等,具有“中国化”的词汇,在当时的国内吸引一大批读者。

译介话语的形成是中国翻译家认识莎士比亚作品的基础。翻译是一个跨文化的交流过程,在译介莎士比亚的行为中,中国固有的思想与词汇会“归化”到莎士比亚作品里,莎士比亚作品也会“规训”既有的思想和习惯,在充满斗争的翻译的场域中相互妥协,最终,莎士比亚中国化在东方文化的土壤里获得生存。

三 从佛教中国化看莎士比亚中国化

在中国,印度的佛教传入中国,带来了一系列中国文化的建设与进步:钱穆先生指出从惠能以下,乃能将外来佛教融入于中国文化中而正式成为中国的佛教。佛教中国化的跨度将近800年,研究成果无数,早期有鸠摩罗什重译的大小品《般若经》,新译的《大智度论》、《十二门论》,僧肇撰写的《肇论》,道生的《注维摩诘经》等。晚期有禅宗、净土宗、华严宗等在中国各地发展迅速,出现一大批高僧大德如慧能、神秀、玄奘、鉴真等。自李唐盛世以降,佛教文化已经基本融合在中国的血液中,成为中华文化不可分割的一部分,推动中国文化走向世界。

莎士比亚不是宗教,但是其文化影响不逊于西方宗教:根据中国知网的查阅,截止到2016年初,以“莎士比亚”为关键词查询,共有12454篇论文发表;博硕论文库中涉及莎士比亚研究的论文有946篇。中国的莎评论文汗牛充栋。论文以西方话语的讨论巨多,涉及到历史主义批评、新批评、精神分析批评、神话原型批评、新历史主义批评、女性主义批评、后殖民主义批评、生态批评等方法。目前,国内出现了《中国莎学简史》《中国莎学年鉴》《中国莎士比亚评论》《莎士比亚在我们的时代》《中国莎学批评史》《中国莎士比亚研究》《中西文化语境里的莎士比亚》等学术分量很重的学术著作。毫无疑问,莎士比亚研究在中国已经是一门显学。

佛教中国化与莎士比亚中国化有很多共性:

第一:二者都能满足国内读者的期待视野,满足人们的实际需求。佛教探求的生死问题弥补了道家、儒家的不足,为读者提供一个心理的安慰。莎士比亚戏剧从一开始译介就是为了吸取西方文化,解决国内近代文化发展动力不足的原因。

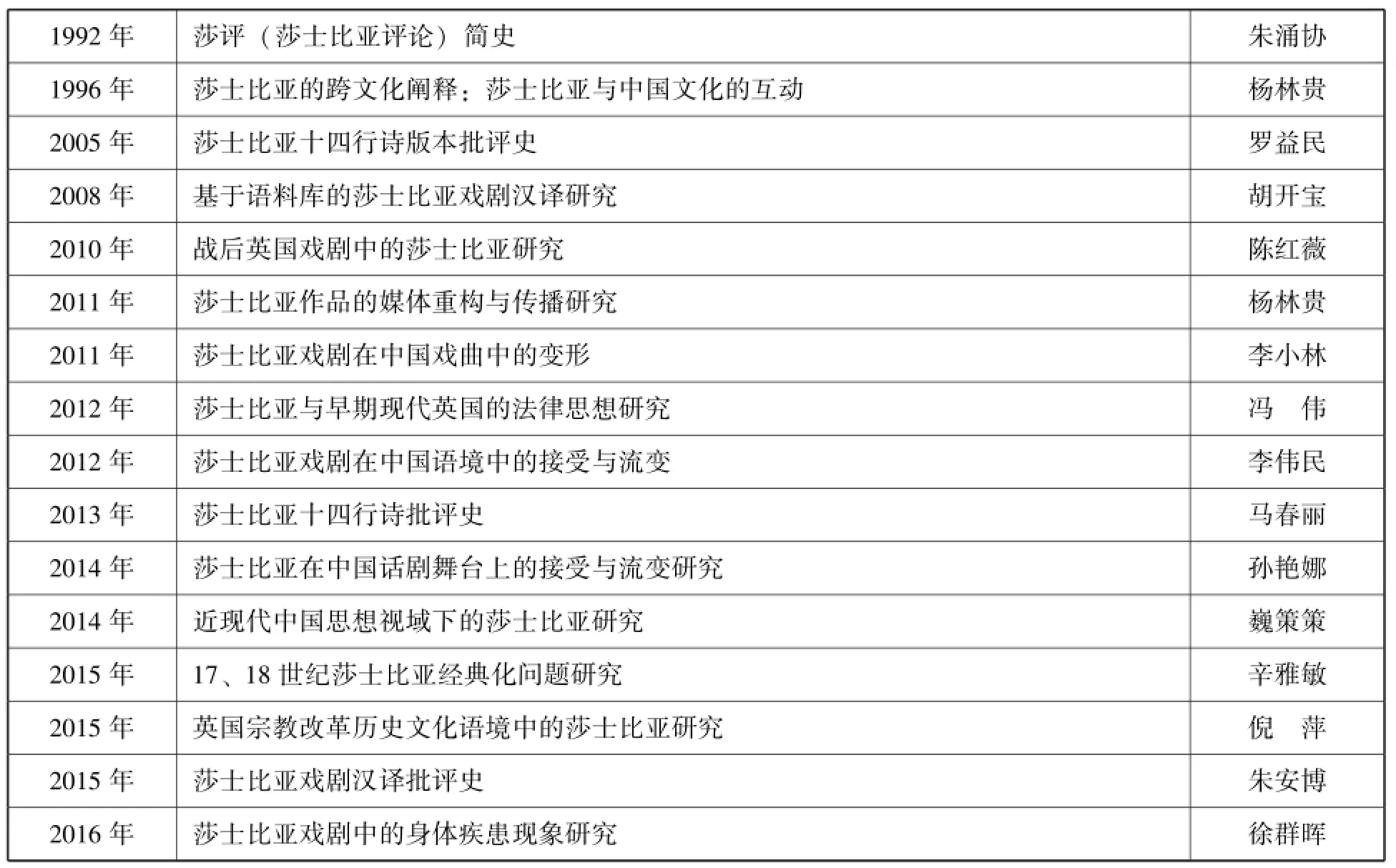

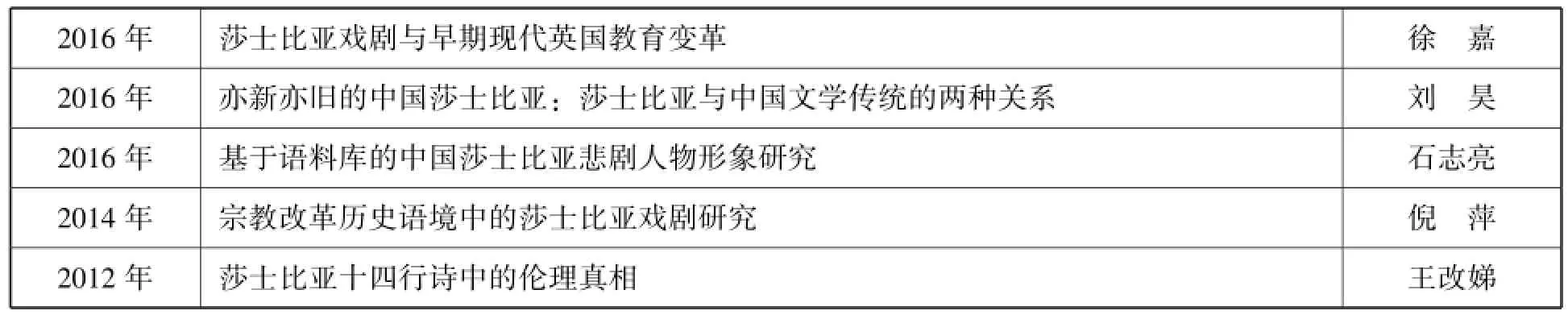

第二:二者的中国化,笔者认为都有政府的行政权力作为指导。从历史上看,由国家支持建立的寺庙无数,免除僧人的劳动以及为国献身的义务。莎士比亚中国化也离不开行政权力指导,以国家社科基金支持的项目为例:

最近几年,教育部社科基金支持也加大了对莎士比亚研究的力度,尤其是2016年,一次性资助研究项目达到三项,具体如下:

根据以上两表可以看出,莎士比亚研究获得了政府的鼎力支持,这些为莎士比亚中国化的研究夯实了基础,解决了经费的困难问题。

第三,二者在中国化的过程中出现了一批杰出的学问大家:前者如僧肇、道生、慧远、慧能、玄奘、智顗、马祖、百丈等;后者更是人才辈出:朱生豪、曹未凤、孙大雨、梁实秋、曹禺、陆谷孙、刘炳善、李伟民等等以及上表主持项目的学者都属于这个行列。

第四:二者都能适应时代的需要。佛教不是一成不变的。两汉时代,它依赖中国本土语形成格义佛教;魏晋时代,佛教与玄学相结合;隋唐时代,马祖创丛林,百丈定清规,都显示了强大的适应能力。莎士比亚研究与演出也是如此:初期的莎士比亚是为了引进西方文化;抗日战争时期改编的戏剧鼓舞人民抗日;当代莎士比亚研究为中国精神文明建设积极献策。

笔者认为佛教中国化为未来的莎士比亚中国化提供其他更多方面的参考:首先,获得强有力的政府支持,不能违背时代的潮流,也就是意识形态的诉求。其次,充分结合中国传统文化的特色,用中国的思维、风俗习惯来阐释莎士比亚,推动莎士比亚中国化的建设。最后,笔者认为中国文明是世界文明重要的体系之一,深入研究中国文明是推动莎士比亚中国化的一个途径,从而真正的使中国文明吸收外来文化的精髓,将莎士比亚融入中国文明体系。

四 莎士比亚中国化的学理基础

20世纪以来,中国的莎学研究是多元化的,“无论是语言、文学层面上的研究,还是人文主义的研究,无论是舞台艺术的研究,还是各种理论的试金石式的研究,在揭示莎士比亚作品的永恒性方面,都有它们不同程度的贡献。其中有许多成果与马克思主义的文艺观点并不相悖,或在局部上并不相悖,乃至更为深刻,因而在建构当代中国莎学研究体系时,是理应被吸收和借鉴的”[11]。李伟民教授提出了莎士比亚研究成果与马克思主义的文艺关系思考,研究结论值得商榷,事实上,马克思主义是一个非常广泛的范畴,以此总结莎士比亚研究有一定的科学成分,但是,当我们提出莎士比亚中国化的时候,它的学理基础是以马克思主义中国化的话语体系为学理依据,这样一来,国内不同时期的莎士比亚研究的解释也就更加合情合理,客观科学了。

李伟民教授的学术研究是在马克思主义的哲学基础上考察莎士比亚研究,笔者在此提出是否可以换一种视角来论证莎士比亚中国化的可行性,即马克思主义中国化理论,显然,这是不同于马克思主义的理论的。那么,马克思主义中国化的哪些理论可以成为莎士比亚中国化的学理依据?笔者借此机会与学界商讨:

马克思主义中国化,简而言之,第一,马克思主义与中国的具体实践相结合,马克思主义的实施离不开中国的具体语境;第二,马克思主义要与中国的传统文化相结合,写出为中国老百姓喜闻乐见的中国味道。

当我们以马克思主义中国化作为莎士比亚中国化的学理依据,中国所有的莎士比亚研究、译介、改编的原因都清晰起来。回过头来,以此视角再看看林纾的翻译,所有的存在创造性叛译,正是中国特有的具体语境造就的:首先,是林所处的时代语境:林纾所处的晚清社会,正是中华民族贫弱之时,有识之士倡导向西方学习,如梁启超1902年在《论小说与群治之关系》中鼓吹小说改良群治的作用,教诲功能受到推崇,国内精英认为欧美小说为国民之魂。于是国内学者推介域外小说。因此,域外小说的翻译就涂上了浓重的政治色彩,它不是个人的事,而是关乎国家社会的大事。莎士比亚的译介也就是在这样的语境中传播到中国来了。

需要指出的是,莎士比亚中国化,不同于中国化的莎士比亚。前者是一个话语体系的建构,后者是一个研究的样态。根据马克思主义中国化的第二个方面的指导,莎士比亚在中国的改编与中国传统文化融合已经为国内所喜闻乐道,中国剧种对莎士比亚作品的借鉴与中国化的成果也证明莎士比亚中国化的成功:如京剧表演的莎剧《王子复仇记》实现了京剧与莎剧之间的互文,在情与理戏剧观念的转换与音舞对叙事的改写中,形成了内容与形式、演出方式、戏剧观念等新的互文关系。[12]川剧改编的《马克白夫人》来源于莎士比亚悲剧《麦克白》,在川剧的唱、念、做、打程式与浓郁的诗意表演中,充分体现出莎剧人物的心理变态。[13]2011年,《尘埃落定》借鉴了莎士比亚戏剧《李尔王》中对人物心理和性格刻画的舞台呈现方法,通过人性在权欲中的异化,人伦道德的挣扎,揭示麦其及其家族悲剧的根本原因。舞台叙事成功地展示了川剧独有的魅力和审美品格。[14]越剧《马龙将军》也实现了越剧与莎剧之间的对话,“从而在越剧形式的基础上,将中国戏曲意识、形式运用于《马龙将军》的表演。以音舞诠释情与理、人性中的丑恶,以唱腔、程式、身段对原作的叙事给予鲜明的美丑对比建构,以越剧形式成功实现了与莎士比亚的对话。”[15]话剧《阿史那》根据莎士比亚的悲剧《奥赛罗》“翻译加改编”的本土化莎士比亚戏剧。《阿史那》对《奥赛罗》中的人物形象在中国化基础上的改写,是中国化的莎氏悲剧。[16]《一剪梅》是根据莎士比亚的喜剧《维洛那二绅士》改编的一部电影,解构了莎氏喜剧《维洛那二绅士》中蕴涵的文艺复兴的人文主义精神的基础上,建构了一种戏说形式的莎剧。[17]昆曲《血手记》(《麦克白》),花灯剧《卓梅与阿罗》(《罗密欧与朱丽叶》)以及国内的豫剧、黄梅戏等案例非常丰富,他们都已经将莎士比亚作品中国化,成为中国观众喜闻乐见的戏剧。

李教授曾经指出在考察和研究问题的立场、观点和方法上,确与马克思主义相异,乃至相悖,因而客观上也构成了对我们以马克思主义为指导建立的中国莎学的挑战。笔者在此认为,只有以马克思主义中国化的思想为指导思想,莎士比亚中国化才会走得更深远、健康。

中国传统文化现代化是莎士比亚中国化的第二个重要学理基础。在这里,笔者重点描叙现代化的传统文化,因为,随着时间的推移,传统也在吸收新事物的过程中优化,过去的传统文化如仁义礼智信等都会在时空的场域中传承下来的同时,进一步丰富它们的内涵。

文化现代化,是指“现代文化的形成、发展、转型和国际互动的复合过程,文化要素的创新、选择、传播和退出交互进行的复合过程,不同国家追赶、达到和保持文化变迁的世界前沿地位的国际互动”。[18]从世界现代化运动的角度来看,有两类不同类型的现代化过程:“一类是内源的现代化(modernization from within),这是由社会自身力量产生的内部创新,经历漫长过程的社会变革的道路,又称内源性变迁(endogenous change),其外来的影响居于次要地位。一类是外源或外诱的现代化(modernization from without),这是在国际环境影响下,社会受外部冲击而引起内部的思想和政治变革并进而推动经济变革的道路,又称外诱变迁(exogenous change),其内部创新居于次要地位。”[19]根据这个理论的分析,中国的现代化是外源型的现代化,当代中国的现实是在外来文化的碰撞下开始现代化的。

过去研究表明,莎士比亚中国化与中国传统文化现代化之间主要在于文化精神的一致性,如:林纾指出“西人而果文明,则宜焚弃禁绝,不令淆世知识。然证以吾之所闻,彼中名辈,耽莎氏之诗者,家弦户诵,而又不已;则付之梨园,用为院本;士女联襼而听,欷歔感涕,竟无一斥为思想之旧。”“故西人惟政教是务,赡国利兵,外侮不乘;始以余闲用文章家娱悦其心目。虽哈氏、莎氏,思想之旧,神怪之托,而文明之士,坦然不以为病也。”“英人固以新为政者也,而不废莎氏之诗。余今译《莎诗纪事》,或不为吾国新学家之所屏乎?”[20]可以看出,林纾首先判断出莎士比亚戏剧与当时中国的主流意识形态是一致的,与其个人精神诉求也是相同的。梁实秋认为莎翁全集是“一部超越时代与空间的伟大著作,渊博精深,洋溢着人性的呼吸”[21]。“莎士比亚之永久性是来自他的对于人性的忠实的描写。人性是永久的,普遍的”[22]。梁实秋还说“阶级性只是表面现象,文学的精髓是人性描写。人性与阶级性是可以同时并存的,但是我们要认清这轻重表里之别”[23]。还有其他很多大家的案列,笔者也就不再一一道出。

任何一部历史都是现代史,传统文化何尝不是现代文化。中国传统文化现代化主要包含中国传统文化的现代转换;对异国文化的甄别、学习和借鉴;现代文化的融新、跨学科的交流;文化观念的现代化。中国传统文化现代化在莎士比亚中国化中要起到积极的推动作用。莎士比亚中国化要想有丰富的研究成果,一方面批判性的传承中国传统文化;另一方面,在传统文化现代化过程中融新,既要在中国传统文化的基础上撒播,更要为推动中国传统文化的现代化;既要看到莎士比亚作品中的普世主义的片面性,也要看到人类文化诉求的共性。

五 莎士比亚中国化的展望与期待

建构莎士比亚中国化的话语体系,不是完全放弃西方学术的研究方法,而是重建东方话语研究的新范式,消解西方学术在中国的强制阐释,展示东方学术文化的自信。因此,我们提出:建构莎士比亚中国化(文化特质与多样性)的身份,提升中国莎士比亚研究在世界的地位;凸显当下东西方莎士比亚研究的互动关系和不平等的现象,消解西方莎士比亚研究的学术霸权;加强东西方莎士比亚研究的学术话语共存与对话,实现莎士比亚研究的创新与多元性。笔者在此提出务必做好二个方面的话语建构:内容中国化、形式中国化。“中国莎学有不同于欧美莎学的独特之处,融入了中国文化、艺术和戏剧精神以及伦理道德思想”[24]的研究理念是当代学者遵循的指南,也是莎士比亚中国化的一个内涵。

当代莎学研究者最主要的责任是找到对当代中国经验与现实具有阐释力与批判力的理论与策略。莎士比亚作品就是我们寻觅理论资源的一个源泉,莎士比亚思想是我们探求中国新文学发展的一个智慧支持。莎士比亚的最大魅力就在于对人的灵魂的探索,在于对人类社会问题开挖最深刻。莎士比亚其人、作品本身即是矛盾、多层次、多侧面的有机体。中国莎学学者尽可能从历史背景、思想情感、人生体验、审美要求等接近莎士比亚本体,提出中国学者的发现、阐释、再创造,由此构成一个不断接近莎士比亚本体的运动过程。在世界文明大视野下,真正发现与认识莎士比亚对中国文明发展的价值与意义所在,进一步创造出属于中国的莎士比亚阐释话语。

笔者忐忑不安地提出一点自己的思考,期待学界共同为莎士比亚中国化的研究而努力,更期待莎士比亚研究大家对此话题的回应,我会努力修改不完善的思考,为建构一个完美的莎士比亚中国化的话语体系而努力。

[1]王伟光.建设中国特色的哲学社会科学话语体系[N].中国社会科学报,2013-12-20.

[2]Bloom.Shakespeare:The Invention of the Human[M].New York:INC Press,1998:3.

[3]“Shakespeare”这个名字曾被译成“沙士比阿”、“舍克斯毕尔”、“狭斯丕尔”、“筛师比尔”等。1902年,“莎士比亚”这个现今通用译名首次出现在梁启超的《饮冰室诗话》中。裘克安.莎士比亚评价文集[C].北京:商务印刷馆,2006:44-45.

[4]Huang.ChineseShakespeares:TwoCenturiesofCultural Exchange[M].NewYork:ColumbiaUniversityPress, 2009:124.

[5]马克思恩格斯选集:第三卷[M].北京:人民出版社, 1972:445.

[6]王忠祥,贺秋芙.莎士比亚戏剧精缩与鉴赏[M].武汉:华中师范大学出版社,2009:2.

[7]马克思恩格斯选集:第四卷M].北京:人民出版社, 1972:340.

[8][11]李伟民.“莎士比亚化”与“席勒式”批评演进在中国[J].安徽大学学报,2005(6).

[9]张羽佳.翻译的政治性马克思文本研究中的一个议题[J].现代哲学,2007(2).

[10]祝朝伟.林纾与庞德翻译思想比较研究[J].解放军外国语学院学报,2002(3).

[12]李伟民.从主题到音舞的互文:莎士比亚《哈姆雷特》的京剧转型[J].华中师范大学学报,2009(3).

[13]李伟民.戏与非戏之间:莎士比亚的《麦克白》与川剧《马克白夫人》[J].四川戏剧,2013(2).

[14]李伟民.透过尘埃的永恒逼视:后经典叙事学视角下的大型现代川剧尘埃落定[J].四川戏剧,2012(2).

[15]李伟民.重构与对照中的审美呈现——音舞叙事:越剧《马龙将军》对莎士比亚《麦克白》的变身[J].南京社会科学,2010(10).

[16]李伟民.《阿史那》:莎士比亚悲剧的互文性中国化书写[J].海南大学学报,2014(4).

[17]李伟民.《一剪梅》:莎士比亚《维洛那二绅士》改编的中国化[J].外国文学研究,2012(2).

[18]中国科学院中国现代化研究中心.中国文化现代化的新探索[M].北京:科学出版社,2010:46.

[19]罗荣渠.现代化新论[M].北京:北京大学出版社, 2004:131.

[20]林纾.吟边燕语[M].魏易,译.北京:商务印书馆, 1981:23.

[21]胡有瑞.春耕秋收[M]//余光中.秋之颂,台北:九歌出版社,1988:350.

[22]梁实秋:莎士比亚诞辰四百周年纪念[M]//莎士比亚诞辰四百周年纪念集.台北:台北国立编译馆,1966:2.

[23]高旭东.梁实秋在古典与浪漫之间[M].北京:文津出版社,2005:167.

[24]李伟民.借鉴与创新:中国莎士比亚研究和演出的独特气韵[J].河南大学学报,2016(3).

(责任编辑:周立波)

On the Construction of Discourse of Shakespeare Chinization

LIU Shijun,ZHANG Rongxing

When Shakespeare’s works was translated,Shakespeare Chinization had taken into shape.The aim of Shakespeare Chinization is to provide the impetus for China’s literature,academic research and development.Its theoretical foundation is China’s traditional and modern culture and Chinization of Marxism.Buddhism in China is a good reference for Shakespeare Chinization.Shakespeare Chinization in the 21st century is increasingly improved, looking forward to the collaboration of Shakespeare experts.Being sure to do a good job in all aspects of the construction of discourse such as the Chinization of the content and the form reflects national and cultural confidence.

Shakespeare Chinization;Chinese tradition;Marxism Chinization;academic basis

J803

A

2016-08-15

柳士军(1973— ),河南信阳人,信阳师范学院副教授,文学博士,主要从事莎士比亚研究和朗费罗研究;张荣兴,苏州大学外语学院文学博士。(信阳464000)

∗本文系国家社会科学基金“莎士比亚戏剧在中国语境中的接受与流变”(项目编号:12XWW005);教育部人文社会科学研究一般项目“世界文学视域下的朗费罗诗歌研究”(项目编号:15YJA752008);信阳师范学院博士启动基金资助的阶段性成果。