基于体感交互设计的教学空间需求分析

薛志蒋豪

东北林业大学,哈尔滨 150040

基于体感交互设计的教学空间需求分析

薛志蒋豪

东北林业大学,哈尔滨 150040

人与空间内的各个环境因子都存在着互动行为,或与周边的各类装置互动,或者与环境中的各类物理因子和广延因子存在着互动。这种互动,直接影响用户的体感交互体验。在对教学空间内的需求分析中,体感交互设计扮演着改善用户需求与用户体验的重要角色。运用体感交互设计的研究方法,对教学空间设计进行研究。通过体感交互设计系统的二次分析与开发,在确保设计系统、范式的科学化、结构化、逻辑化的前提下,改善设计中思维方式与数据处理过程,建立一个轻量级、语义化的体感交互体验需求分析流程。将该流程应用于教学空间中使用主题的需求分析,即用户需求分析,取得用户对于教学空间设计上的多种体验需求数据。在此基础之上,探讨体感交互设计在满足教学空间用户空间需求上的优势。

体感交互设计;教学空间;用户空间;用户需求

一、引言

体感交互是一种利用肢体动作、声音、眼球转动等方式,与周边的装置或环境进行直接互动的交互方式[1]。

在教学空间设计中,无论是空间内的基础设施,如墙、窗户、窗帘、门、家具等,还是空间内各个部分的材质及其表面处理,以及水电、视听数字媒体系统、环境控制系统等物理属性,抑或空间内的广延属性,如色彩、照明、灯光等部分,都存在着与用户之间的体感交互。而在这一过程之中,用户的情感和空间体验,则会根据环境的状态,呈现出不同的变化。

基于体感交互的设计,就是从传统物理形态设计即以“创造物体”的思维,去转变为面向用户的角度即以“服务与关怀”的意识去设计。

基于体感交互设计的方法进行教学空间用户空间需求分析,能够更大限度地解决用户本身对于空间的情感预期与设计意向,分析得到用户对于教学空间的各种体感交互体验需求数据,更可以有效地使设计更加接近改善教学环境和教学质量,提升用户对学习的兴趣和愉悦感,达到对教学空间进行设计的最终目的。

二、教学空间用户空间需求

用户,即广义上的消费者。消费者需求,是指有购买力支持的欲望[2]。对用户(消费者)进行研究的核心,是需求。用户体验设计,是建立在用户与产品之间互动作用的基础之上,通过改善用户对产品的易用性、可访问性,进而提高用户对于产品的满意度的初衷进行设计[3]。

因此,用户空间需求,是基于用户对于广义的产品的易用性的满意度的需求,设计者可以从需求中确定设计初衷,确定设计对象具备那些服务性。

用户对空间需求是多元化的,我们可以从不同角度、不同场景,来对其进行归纳总结,进而得到耦合度较低的各类需求。

从用户在教学空间扮演的角色上,用户空间需求分为兴趣度、舒适度、意愿度、集中度。

从用户对教学空间设计的意愿上,用户空间需求分为物理体验需求和广延体验需求。物理体验需求为教学空间的湿度、温度、采光、照明。广延体验需求为体感交互设备即一系列人机交互设备。

本文针对上述用户需求范围、焦点和关键词,对用户空间需求进行分析。

目前,对于用户需求的分析,大多是基于极小规模用户群的访谈和线上线下问卷调查的形式。以该类方法得到信息,往往具有范围的小众性和信息的滞后性,而且用户反馈的结果会受到个人理念、情感倾向、兴趣爱好等方面的影响。

而采用体感交互设计的方法分析用户空间需求,能够通过人的生理反应和在处理教学空间相关工作时的数据结果等客观要素来分析,具有客观性,能够为教学空间设计更好地提供客观信息,使得教学空间的设计更好地接近用户的情感预期,帮助设计者为用户提供更好的设计方案。

三、基于体感交互设计方法的教学空间需求分析流程

1.体感交互设计原理

体感交互这种与周边装置或与环境直接互动的交互方式,将原有的空间使用主体——用户和空间的构成基础——空间因子这二者的关系,从间接联系发展为直接联系。

从用户的角度来说,用户身体生理上对环境的感受的物理层面,以及由之而引发的用户情感上变化的广延层面,对于空间因子而言都有着相应的要求。

对教学空间,就更是如此。良好的教学空间,对用户生理和情感方面都有着积极的影响,从而对教学空间的功能实现最大化,可以发挥重要作用。

在通常状况下,教学空间的体感交互设计的研究流程,包括以下5个步骤。

(1)根据影响用户心理的相关空间因子,获取用户的体验需求数据。通过用户在使用空间的时候所衍生出的4个维度,即兴趣度、舒适度、意愿度、集中度,作为获取用户空间需求满意度数据的5个因素。

(2)从教学空间原有的物理结构出发,从空间中影响人的生理感受的4个因素,建立教学空间物理层的4I矩阵 (即干燥度、湿度、温暖度、采光度)。基于该矩阵,获取用户在教学空间中生理上对空间的反应数据,建立相关数据库。

(3)从教学空间的功能方面出发,探索教学空间功能上的广延因素,如交互模型-自然人机交互。特别是基于手势的体感交互,已成为自然人机交互的一种有效手段[4]。

我们将教学空间内的人机互动设备纳入研究因素,是分析教学空间内人机互动设备能否满足用户空间需求的途径之一。

(4)通过搜集用户日常生活中对于空间的各类偏好,形成关键词样本库。之后再利用语义差异法(Semantic Differential Method,简称SD法),对关键词样本进行分析与评价,从感性层面对用户空间需求进行分析。

(5)利用计算机大数据分析技术,建立相关数据模型和可视化图表,更直接反应用户在各个方面的意见。

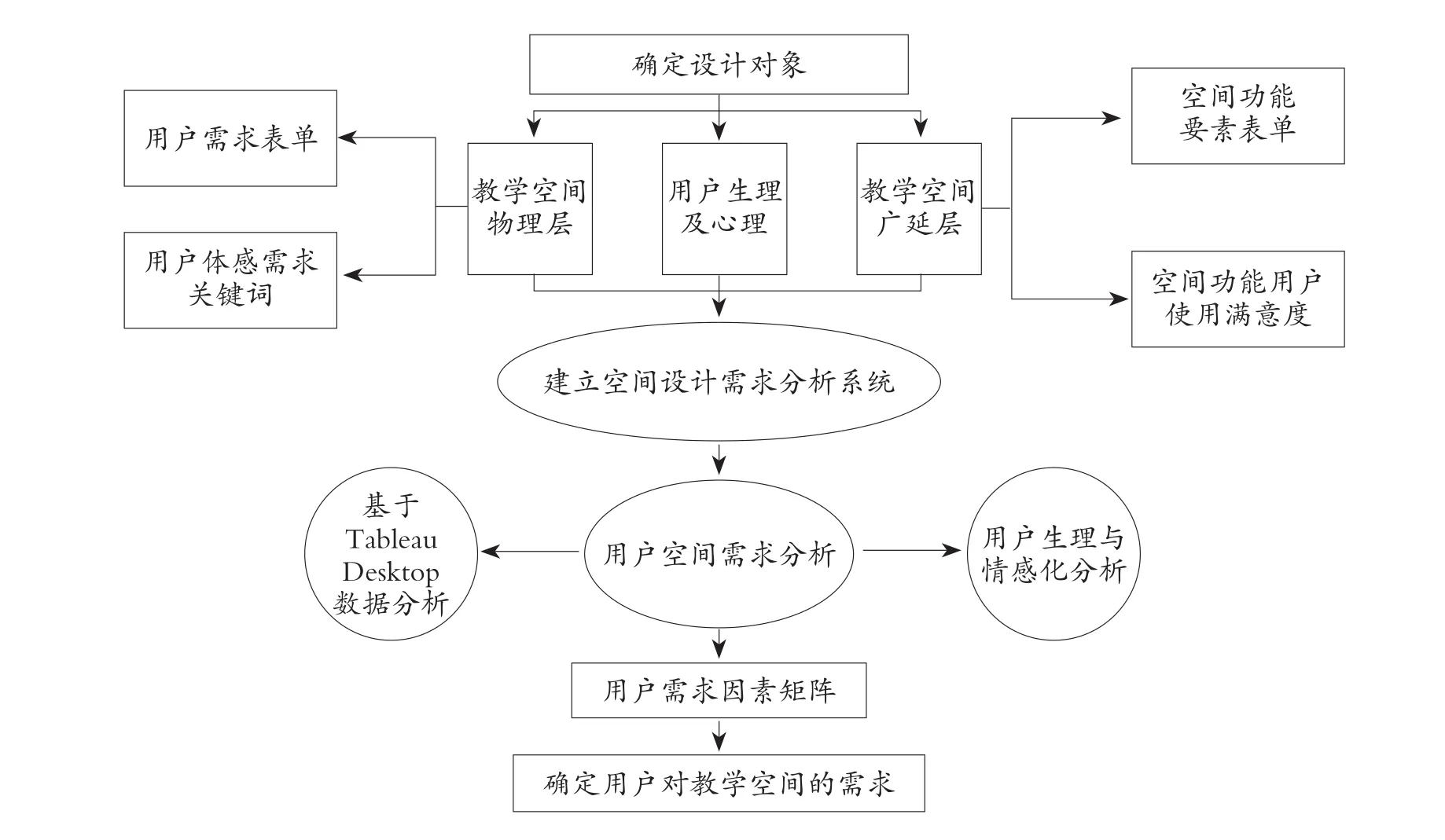

2.建立在体感交互设计方法上的用户教学空间需求分析流程

经过对上述体感交互设计方法的流程分析,在确保整个对教学空间设计过程的设计思维通用化、空间结构平台化、体感交互设计因子模块化的前提下,对整体的设计流程进行了增删改查,建立了一个设计人员使用较好,学习使用成本低的分析流程,以分析用户对教学空间的相关需求,有利于进一步优化教学空间的设计与装饰。

基于体感交互设计方法的用户教学空间需求工作流程,具体如下所示(见图1)。

图1 基于体感交互设计的用户教学空间需求分析工作流程图①

四、基于体感交互设计方法的教学空间需求分析实例

1.体感交互相关关键词搜集与分析

现在基于体感交互设计的用户教学空间需求分析工作流程图,对教学空间相关需求进行分析。

教学空间可以细分为教学空间的物理层和广延层这两个属性[5]。

物理层体现在教学空间内的干燥度、湿度、温度、采光等要素,即光环境及热环境的物理因素方面。光环境主要有自然光和人工光组成[6]。

广延层方面则主要包括教学空间的照明、教学方面的体感交互设备。从体感交互的角度来说(不同的环境有着不同的作用),不同情景下人们对于光会有不同的感受,也就是在教学空间下会有不同的教学体验。

我们基于这两个方面,进行收集用户空间情感化需求表单。该表单由空间功能要素表单、空间功能满意度表单、用户需求表单和用户体感需求关键词组成。

在去除耦合度较高的词汇后,我们获得了“学生出勤率”、“作业好评率”、“师生互动率”这3个关键词。

2.教学空间物理层体感交互需求分析

物理层空间设计的干燥度、湿度、温度与采光等,即光环境及热环境方面,是影响用户(主要为学生)心理的重要因素,通过探究其内在的关系,可以为我们更好地对体感交互空间进行改造提供设计依据。

在这个分析过程中,我们将参与实验的焦点小组分为两个小组。实验组在采光较好、温度、湿度均适宜的教室进行学习;控制组在条件相反的教室进行学习。

我们将“学生出勤率”、“作业好评率”、“师生互动率”的高低,作为评判教师良好体感的指标。以比率0.65作为基线,高于0.65的指标则定为教师具有极佳的体感交互体验;低于0.65但是高于0.45的指标则定为教师具有良好的体感交互体验;低于0.39则定为教师具有最差的体感交互体验。

在数据的分析过程中,我们采用Tableau Desktop作为数据分析平台,以达到数据分析的合理性和完整性。经过长达一年的测试,获取了大量的相关信息与数据,在剥离无效和不良数据后,我们通过Tableau Desktop分别获得控制组数据和实验组数据,得到了如下结果(见图2、图3):

图2 控制组①

图3 实验组①

通过对比控制组和实验组数据,我们很明显地发现,实验组在采光、湿度、温度、干燥度较好的教学空间,学生的各项指标普遍较高,在0.5以上的比率占到总指标的61.5%。尽管在12月和1月这样分别是最冷并即将放假的月份,学生的相关意愿依旧很高。

3.教学空间体感交互设备与用户(学生与教师)体验关系的分析

近年来,人机交互技术已从过去以计算机为中心的键盘鼠标交互方式,逐渐转变为以人为中心的交互模型-自然人机交互方式。因此,基于手势的体感交互,已经成为自然人机交互的一种有效手段[4]。

关于体感交互设备,我们在这里主要是指以下方面:一是用于学生学习的交互性装置和开源硬件设备。二是用于教师教学装置如人体动作识别系统、全息投影、隔空多点触摸设备、电子音乐操作台等。通过以上两个小组在相同状态的教学空间下的测试数据,来进行详细分析(见图4)。

图4 教室的教学空间基本布局①

控制组的教学空间维持现状,没有任何仪器设备,仅有教学空间最初的黑板、讲台等设备。

实验组则采用全新的体感交互设备,其中包括轨道电脑灯光、集成灯光、Win8.1系统环绕立体声、全息投影、人体识别系统、电子视音频操作台,以及大量的开源硬件套件(包括各类传感器、马达、制作工具、焊接台、测试仪等),可以满足各类实验性的创意、创新设计与开发教学。

我们通过一个学期的教学质量测评,从学生的出勤率、学生作业的好评率、学生作业的创意与创新性、教学师生互动率以及学生对课堂的满意度几方面,作为测试指标依据,将体感交互设备对于教学空间的改造设计的必要性进行分析,找出相对合理的体感交互设备。

测试指数设K为单位,通过对于各项指标数据的整理,分离出不合理数据,通过将各类设备对教学质量测评、学生出勤率、作业好评率、作业创意性这4个方面的影响数据进行分析,得到了如下结果(见图5)。

图5 体感交互设备使用率①

我们明显地看到,使用全新的体感交互设备的教室,学生的出勤率、学生作业的好评率、学生作业的创意与创新性、师生教学互动率,以及学生对课堂教学的满意度,指数都较高。相反,未能配备该设备的教室则很低。因此,使用体感交互设备的教学空间功能实现度较高,反之亦然。

五、教学空间中体感交互设计初探

如果把教学空间看作一个原型的话,一定是具备技术稳定、易于使用、运转稳定、简单明了和趣味十足等条件[7]。

教学空间内的各类环境因子,如湿度、温度、光感、照明灯等方面,亦能够对空间的教师和学生的体感反应做出相应的响应,达到“人-环境-空间”各类装置良好的体感交互体验。

在这样的背景下,其交互品质尤为重要。这种交互品质,既用作设计指导,也用于帮助研究人员和设计者寻找新途径,将功能设计、体验设计及交互科技三者加以有机整合。

根据图4,产品中值粒径在9.48~13.56μm之间波动,随着反应时间的延长,产品中值粒径没有明显变化,同时经扫描电镜分析,产品粒径分布与晶体形貌也没有明显变化。由于反应体系在高温反应过程中一直维持澄清,反应结束后取出冷却数分钟后才开始有晶体析出,产物均未出现团聚,颗粒大小较均匀呈片状。综合以上诸因素,选择60min作为最优反应时间。

在教学空间的设计之中,设计者将体感交互和交互品质的思想,可以具体表现如下。

1.空间智能化系统改造

在控制平台搭建方面,采用基于web方面的控制台——H5+node.js作为系统架构,来加强体感交互教学空间的智能化系统改造,这同时可以降低跨平台的搭建成本。

2.人机响应与反馈设备配置

在人机响应与反馈设备方面,设计者可以引入大量的传感器,如相关声音、温度、气体、气压、振动、粉尘和光方面的传感器,以有效获取教学空间使用主体的各种体感交互信息。

同时,通过数据驱动文件(Data-Driven Documents)即D3.js可视化平台,设计者还可以将这些大量复杂的传感数据,转换为美观而清晰的可视化数据。

D3,是一种新型且表达明确的方法来可视化Web,而不是具体抽象、隐藏底层的一个工具包。

D3支持本地直接检查和操作标准文档对象模型(DOM),D3可以帮助设计者选择性输入数据到任意文档元素,并实现数据的动态修改和表现[8],这样可以为管理者充分降低使用和学习成本。

3.无线数字媒体教学空间装备

基于体感交互的无线数字媒体教学空间,应包括以下器材。

(1)筒灯与可以轨道滑动的电脑灯、一对分布于侧面和地板的激光扫描设备、红光补光系统、主音响及辅助音响、全息投影、人体动作识别系统、电子音乐操作台等。

(2)与硬件相配套的,包括音乐制作软件、电子音乐处理软件、交互音视频软件、实时渲染的三维建模软件等多种软件。

(3)Arduino/seeed或Intel Edison套件、各类传感器、马达、制作工具、焊接台、测试仪表等。

六、结论

基于体感交互设计的方法对教学空间需求分析,从设计思想上进行了根本转变,从面向过程的空间自身设计转向了面向对象(用户)需求的设计。

在教学空间的设计方面,设计者应当更加关注人与空间因子之间的关系,更加注重教学空间的服务作用,更加注重教学空间的体感交互设计及其交互品质。

在这个需求分析方法下设计的教学空间,不仅能让用户(学生)对知识印象更为深刻、掌握更加扎实,而且可以使用户(学生)的身体与大脑共同协作,高效率地开展创造性学习活动。

同时,在这样的教学空间内,教师与学生、学生与学生之间的有效协作,亦能提升这些群体对于知识的兴趣程度和产生创造力的机率。

因此,基于体感交互设计的教学空间,可以成为激发教师与学生的创意能力、创新能力、思辨能力、团队协作能力以及实现自由开放思维的重要手段。

这是基于用户调研的结果,而用户研究指的是调研人们解释和使用产品与服务的过程[9]。有效激发和提升这些能力,也是设计者对教学空间进行设计的根本初衷。

基于体感交互设计的方法,对于设计者来说,无论是在改善用户体验方面,还是在设计中创新设计研究方法与范式方面,都会起到积极的作用。这也为设计者在今后的空间设计改造活动中,尤其是在教学空间设计再造方面,提供了新的方法和策略。

注释

①图1至图5来源:作者制作.

[1] PARPINELLI R S,LOPES H S,FREITAS A A. Data mining with an colony optimization algorithm[J].IEEE Transactions on Evolutionary Computation,2002,6(4):321-332.

[2] 廖树林,朱钟炎.产品设计的消费者分析[M].北京:机械工业出版社,2010:34-38.

[3] KUJALA S,ROTO V,VÄÄNÄNEN-VAINIO-MATTILA K,KARAPANOS E,SINNELÄ A.UX Curve:A method for evaluating long-term user experience. Interacting With Computers[J].Interacting with Computers,2011,23(5):473-483.

[4] 蔡林沁,张建荣,刘彬彬.基于手势识别的虚拟环境体感交互控制[J].华中科技大学学报:自然科学版,2015(C1):136-139,165.

[5] 代尔夫特理工大学工业设计工程学院.设计方法与策略:代尔夫特设计指南[M].倪裕伟,译.武汉:华中科技大学出版社,2014:20-21.

[6] 樊一可,宫艺兵.以周口市为背景的新农村老人卫生间设计初探[J].设计艺术研究,2015(6):124-129.

[7] 刘伟.交互品质在创新设计研究中的应用途径[J].包装工程,2015(8):14-16,21.

[8] BOSTOCK M,OGIEVETSKY V,HEER J.D3: Data-Driven Documents IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics,2011,17(12):2301-2309.

[9] 伊丽莎白•古德曼,迈克•库涅夫斯基,安德莉亚•莫德.洞察用户体验:方法与实践[M].2版.刘吉昆,赵辰羽,刘青,封莎,邵颖,彭璐,白俊红,田姣,译.北京:清华大学出版社,2015:2-3.

(责任编辑 孙玉萍)

Analysis of Teaching Space Requirement Based on Interaction Design

XUE Zhijianghao 赵俊学 ZHAO Junxue

(Northeast Forestry University,150040 harbin)

Interaction exists between people and various environment factors in space, between people and various types of devices around them, or between people and all kinds of physical factors as well as a wide range of factors. Such interaction has direct inf uence on physical interaction experiences of users. When it comes to the requirement of teaching space, interaction space design plays an important role in meeting user requirements and improving user experience. Research method of interaction design is applied to teaching space design. By conducting second analysis and development of the interaction space design system and under the precondition of design system is paradigmatic scientif c, structural and logical design, this paper attempts at improving thinking mode and data processing for a light and semantic mode of analyzing interactive space experience demand. Then the mode is applied to the theme demand analysis in teaching space, namely, user demand analysis, so as to acquire various experience demand data. In addition, the advantage of interaction space design in meeting users’ demand for teaching space is discussed.

interaction space design;teaching space;user space;user demand

J0-05

A

10.3963/j.issn.2095-0705.2016.06.022(0122-07)

2016-08-30

薛志蒋豪,东北林业大学材料科学与工程学院本科生;赵俊学,东北林业大学材料科学与工程学院副教授。