從“為學”與“為道”來試談21世紀新東道西器論

[韓國] 金白鉉

從“為學”與“為道”來試談21世紀新東道西器論

[韓國] 金白鉉

1840年的鴉片戰争不只是中國與英國之間的衝突,而且是西方基督教世界與東方儒教世界的衝突。戰争的結果,西方基督教世界成為了世界中心,而東方儒教世界變成了世界的邊緣。所以東方人學了西方的現代工業文明文化,就是學西方的現代主義*金白鉉《神明文化序説》,《神明文化硏究》2009年第1輯,第10頁。。這就是西化、現代化。19世紀東亞三國學西方現代工業文明文化的時候,韓國(朝鮮朝)提倡的口號是“東道西器論”,中國主張的口號是“中體西用論”,日本提出的口號是“和魂洋才論”。吾人認為,這都可算是東西文化與哲學的會通方法*吾人認為,佛學喜歡説“融合”,儒學喜歡説“會通”,道學喜歡説“妙合”。。因此,吾人先以“中體西用論”為中心簡單地反思東亞三國的現代化過程,然後檢討“為學”與“為道”的21世紀意義,由此,試談21世紀“新東道西器論”。

關鍵詞 東道西器論 為學 為道 新道學

中圖分類號 B2

一、 反思“東道西器論”

吾人先簡單地反思中國的“中體西用論”如下:

一般所説的19世紀“中體西用論”中,對於“中體”的各種表述,或曰倫常名教,或曰四書五經,或曰堯舜禹湯文武周公之道,或曰四書五經中國史事政書地圖。推而及於中國舊有的文化皆屬之,其核心則為倫常名教,且這個核心是不可動摇的。

“中體西用論”的不同歷史作用可劃分為前後兩個時期。第一個時期,從19世紀60年代到80年代中法戰争以前,“中體西用”思想沖破頑固保守思想的禁錮,提倡向西學學習思想,起到瞭解西方思想的進步作用。第二個時期,1884年中法戰争後,特别是1894年中日戰争以後,“中體西用論”逐漸喪失了歷史的進步意義,成為中國社會經濟繼續近代化的思想障碍。維新派的代表人物嚴復强調指出:“中學有中學之體用,西學有西學之體用,分之則並立,合之則兩亡。”因此,當維新派將其由理論宣傳發展成為1898年的維新政治運動時,“中體西用論”便完全成為了對封建君主制度進行改革的思想障碍。此後,在政治變革的浪潮中,中國封建社會政治體制的保守性日益顯露。然而,當中國的統治者在政治上固守“中體西用”的防線,拒絶近代的民主主義精華之時,知識分子在思想上日益傾慕西洋文化,以至於後來出現了全盤西化的思潮*熊吕茂、建紅英《近代中體西用思想的藴涵及其演變》,《文史博覽》2005年,第22頁。。

衆所周知,在全盤西化的思潮中展開了“五四”運動,其口號就是民主與科學,由此,發生了“科玄論戰”。“‘中體西用’與‘科玄論戰’,這兩場文化論戰有深刻的關聯。‘中體西用’以‘用’的名義論證了西學傳入的合理性與合法性,促進科學在近代中國由‘功利主義’過渡到了‘文化啓蒙’,為‘科玄論戰’的爆發埋下了誘因;而‘科玄論戰’後,科學社會功能的全面擴張則破除了以‘體用’來會通東西的樊籬,在很大程度上結束了‘中體西用’的歷史,在新的時代背景下實現科學基礎上的文化整合。”*李麗《“中體西用”到“科玄論戰”的文化動因》,《自然辯證法通訊》,Vol.36,No.6,2014年12月。吾人認為此處的科學,乃指稱之為古典物理學為中心的近代性意義的科學。

日本明治維新提出的“和魂洋才”口號,與“中体西用”并没有本質的區别,而它們所産生的實際效果卻大異。“首先,二者都是在遭到西方文化的强烈衝擊下,作為一種回應方式而産生的。其次,二者都試圖調和與融合東西方文化,並期以西方文化之長補自身文化之短。再次,二者都强調自身文化在這種融合中的主體性,試圖以自身文化之‘魂’或‘体’去主西方文化之‘才’或‘用’。另外,二者的原始含義基本相同:‘和魂’與‘中体’都主要指的是東方的倫理道德,而‘洋才’與‘西用’則均指西方以科學技術為中心的‘富强之術’。二者都是把東方倫理道德和西方科學技術對舉組合的。也就是説,‘和魂洋才’與‘中体西用’的出發點原本是相同的,而其不同是由此後的實踐過程中逐渐漸顯露的。一般説,‘和魂洋才’論者在吸收西方文化時掌握的尺度較寬,‘洋才’不僅限於西方科學技術,甚至西方的某些制度和思想也被視為‘洋才’而加以接受。相反,‘中体西用’論者在吸收西方文化時掌握的尺度較嚴,‘西用’一般局限於西方科技,西方的制度(尤其政治制度)和思想被視為‘中体’的異端和對立物而加以排斥。”*武安隆《“和魂漢才”到“和魂洋才”》,《日本研究》1995年第1期。吾人認為,日本看似成功現代化了,但它學的是現代工業文明文化具有的殖民帝國主義,因此,它挑起了第二次世界大戰。吾人認為,“和魂洋才”的實際結果是巨大的失敗了。

近代19世紀後半期朝鮮朝(韓國)隨着西方殖民勢力的入侵,朝鮮朝國内針對如何維護朝鮮朝的獨立,增强朝鮮朝的實力,保障朝鮮朝的安全,在統治階層内部展開了開化派和斥邪派的思想較量。伴隨着思想上的鬥争,在政治上,開化派和保守派也經歷了幾次較量。然而,在日本的入侵下,在當時國際政治形勢下,開化派雖然提倡“東道西器論”,但是國家獨立、改革强國的愿望落空了。

東亞三國學西方的現代工業文明的道路有所不同: 中國的道路是,封建王朝体制→國家社會主義体制→多種經濟並存体制;韓國的道路是,封建王朝体制→殖民地资本主義体制→外圍资本主義体制;日本的道路是,封建幕府体制→帝國主義资本主義体制→中心资本主義体制*申光榮《當代韓國》2005年第1期,第12~18頁。。

西方現代工業文明之下,産生了資本主義與社會主義,因此,吾人認為,資本主義也好,社會主義也好,都是西方現代工業文明的兒子。有人説,資本主義的本來名字就是清教徒資本主義,由此,在美國的華人儒學者主張儒教資本主義。吾人認為,這就是20世紀“新中體西用論”的復活,儒教資本主義者所説的“中體”當然不是綱常倫理,就是“道德理性”。如此,以“道德理性”來建立20世紀“新中體西用論”,這就是20世紀現代新儒家的成果與貢獻。

到了21世紀,西方尤其美國喪失了清教徒精神而走了霸權主義之路,日本政治人士正在作夢軍國主義的復活。那麽東亞三國學西方現代工業文明的目的是不是為了富國强兵?不但東亞三國,而且世界人類面臨的社會與必須解決的問題都是大同小異而已。因為現代工業文明在20世紀的確經歷了深刻的危機,暴露出自身的一些嚴重的弊端,並且延續到了21世紀生態信息化社會。

二、 為學與為道

老子云:“為學日益,為道日損;損之又損,以至於無為;無為而無不為。”

河上公注云:“學謂政教,禮樂之學也;日益者,情欲文飾,日以益多。道謂自然之道也;日損者,情欲文飾,日以消損。”王弼注云:“務欲進其所能,益其所習。務欲反虚無也。”蔣錫昌説:“為學者日益,言俗主為有為之學者,以情欲日益為目的;情欲日益天下所以生事多擾也。”朝鮮朝儒學者徐命膺(1716—1787)從以儒解老的角度説:“廣知識,故日益,此儒家博文之事也。守謙虚,故日損,此儒家反約之事也。”如上,為學是指政教禮樂之學,為道是指自然之道。

陳鼓應説:“為學是指探求外物的知識活動。這裏的為學,範圍較狹,僅指對於仁義聖智禮法的追求。這些學問是能增加人的知見與智巧的。為道是通過冥想或體驗以領悟事物未分化狀態的道。這裏的道是指自然之道,無為之道。”陳鼓應又把老子所説的“絶學無憂”(二十章或十九章)解釋為“棄絶仁義聖智之學”。任繼愈説:“老子承認求學問,天天積累知識,越積累,知識越豊富。至於要認識宇宙變化的總規律或是認識宇宙最後的根源,就不能靠積累知識,而要靠玄覽静觀。他注重理性思維這一點是對的,指出認識總規律和認識個别的東西的方法應有所不同,也是對的。老子的錯誤在於把理性思維絶對化,使他倒向了唯心主義,甚至陷於排斥感性知識的錯誤。”

老子提出工夫論的兩個方向,就是“為學”方向與“為道”方向。“為學”的目的是在獲得經驗知識以及觀念知識,故一天多一天,每天皆有所增益。此將陷於無窮的追逐而無止境。而莊子亦云:“吾生也有涯,而知也無涯。以有涯隨無涯,殆已。”(《莊子·養生主》)此根本是無與於道的。“為道”的目的是在反身自證自明以求洒然自適,所謂“自然”。故“為道”的方向是與“為學”相反的。“為學”是向外取,向前追,而“為道”則是向内歸,向後反*牟宗三《智的直覺與中國哲學》,臺灣商務印書館1971年版,第203頁。。為學用頭腦,為道用心靈。有人認為老莊是反知論者,就是説老莊反對“為學”。吾人認為老莊不是反知論者,也不是反對“為學”,只是老莊清楚地瞭解“為學”的局限,希望超越“為學”的局限,所以不提“為學”方向的工夫論而已。

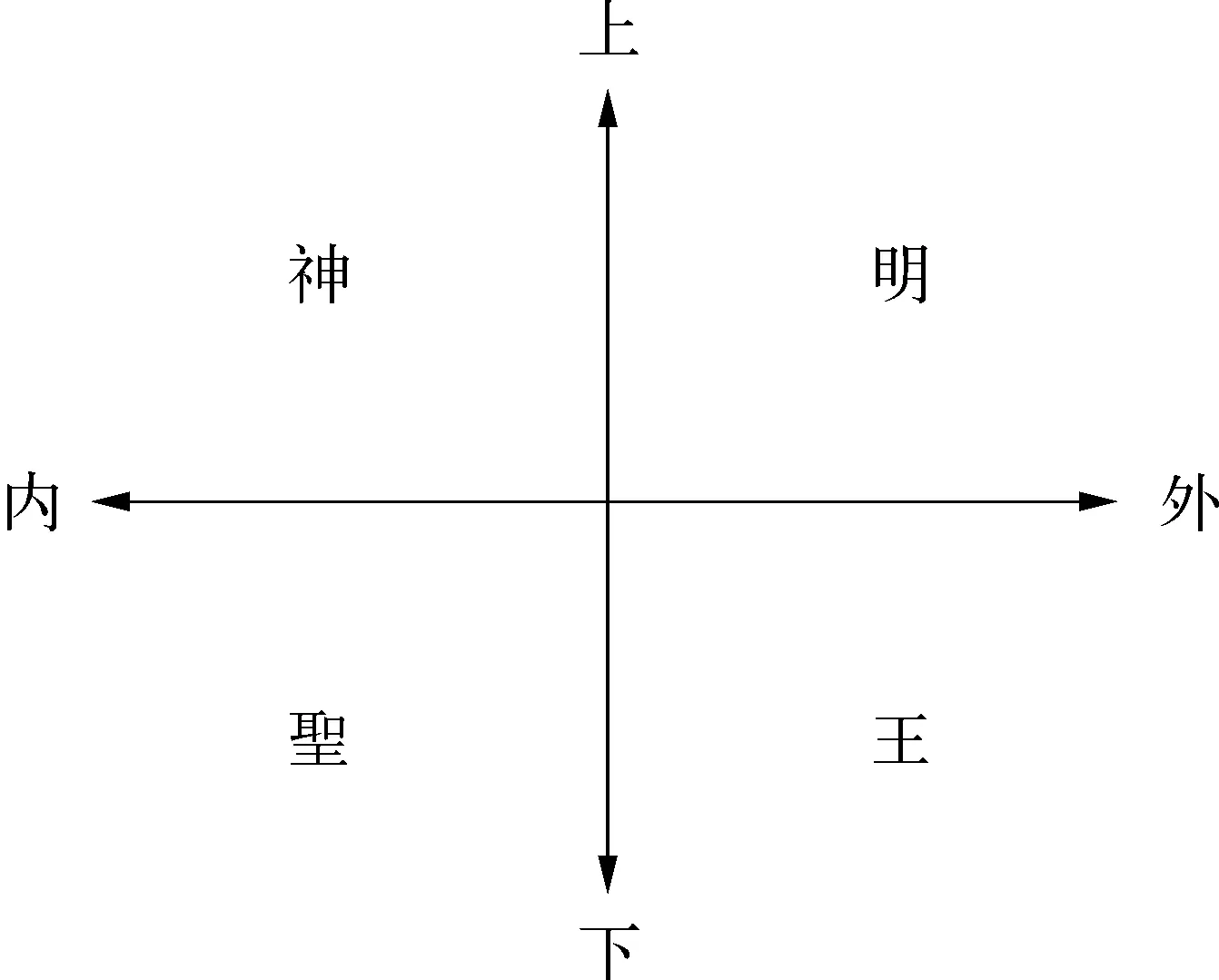

莊子云:“天下之治方術者多矣,皆以其有為不可矣,古之所謂道術者,果惡乎在?曰: 無乎不在。曰: 神何由降?明何有出?聖有所生,王有所成,皆原於一。”(《莊子·天下》)

林雲銘説:“神者明之藏。明者神之發。言道術之極也。”唐君毅説:“以神明言靈臺、靈府之心,尤莊子之所擅長。神與明之異,唯在神乃自其為心所直發而説,明則要在自其能照物而説,故明亦在神中。”*陳鼓應注譯《莊子今注今譯》,中華書局1983年版,第856頁。王邦雄説:“道術是有道有術,有體有用,道有内在的神體,也有外發之明用。提問:‘神何由降,明何由出?’自答:‘聖有所生,王有所成。’何由就是術,術是引道通路。道術是道體即體起用,當體流行,上之神降由下之聖,上之明出為下之王,神體明用,神降為聖,明出為王,形上之道,其運無乎不在,神體内在為人間之聖,明用下照為人間之王。從上下直貫而言,神明是上,聖王是下,從内外横通而言,神聖是内,明王是外。神明是聖王的超越根據,神聖是明王的内在根源,是既超越又内在之全體大用的終極原理。此上下内外是一,上之神明,降為下之聖王,内之神聖,出為外之明王,上下直貫内外横通統合為一,道術其運無乎不在,上下内外整體是一,故為‘皆原於一’。”*王邦雄《儒道之間》,臺北漢光文化事業公司1989年版,第106頁。

莊子又云:“天下之人,各為其所欲焉,以自為方,悲夫!百家往而不反,必不合矣。後世之學者不幸,不見天地之純,古人之大體,道術將為天下裂。”(《莊子·天下》)

方術就是“為學”,因此,“方術之學”這個名稱可以成立。道術可分為分裂的道術與原於一的道術。莊子云:“古之人,其知有所至矣,惡乎至?有以為未始有物者,至矣,盡矣,不可以加矣。其次,以為有物矣,而未始有封也。其次,以為有封焉,而未始有是非也。是非之彰也,道之所以虧也。道之所以虧,愛之所以成。”(《莊子·齊物論》)吾人認為分裂的道術是已經變成日益外物的,就是成為日益觀念物的道術之學,也是可道之道,也是莊子所説的“以物觀之”的心態。原於一的道術才是“有以為未始有物,至矣,盡矣,不可以加矣”的道術,也是不可道之常道,也是莊子所説的“以道觀之”的境界。就是可分為如下:

為學: 方術之學+分裂的道術之學-可道的道-理論性,思辨性-以物觀之。

為道: 原於一的道-不可道的常道-實踐性,直覺性-以道觀之。

莊子云:“顔回曰: 回益矣。仲尼曰: 何謂也。曰: 回忘仁義矣。曰: 可矣,猶未也。它日復見曰: 回益矣。曰: 何謂也。曰: 回忘禮樂矣。曰: 可矣,猶未也。它日復見曰: 回益矣。曰: 何謂也。曰: 回坐忘矣。仲尼蹴然曰: 何謂坐忘?顔回曰: 墮肢體,黜聰明,離形去知,同於大通,此謂坐忘。仲尼曰: 同則無好也,化則無常也,而果其賢乎!丘也請從而後也。”(《莊子·大宗師》)

上面的文章可分析為,第一步是仁義價值觀念,第二步是禮樂文化,第三步才到坐忘階段。第一步的仁義價值觀念與第二步的禮樂文化可以算是為學日益而成的。一般的人容易瞭解第二步的禮樂文化可以算是為學日益而成的東西,但比較不容易瞭解第一步的仁義也可以算是為學日益而成的觀念物,尤其是儒家主張仁義之心就是天地之心,所以仁義決不是觀念物。但是莊子認為儒家把仁義用語言來規定而説仁義是如何如何,如此,仁義成為觀念物,這就是經書(四書五經)的内容。在此,吾人可以問,那麽把握經書内容的儒家的心是否相同於天地之心?吾人認為,把握經書内容的,不是用心靈的,而是用頭腦的。

衆所周知,佛教的工夫論可分為教宗式與禪宗式,儒學的工夫論可分為“居敬”與“窮理”或“導問學”與“尊德性”。“窮理”、“導問學”可以算是向外為學日益而成的為學工夫論,“居敬”、“尊德性”可以算是儒家式的向内為道工夫論。朱熹雖然提出“豁然貫通”(在此,吾人不問豁然貫通的真實意義),就是向外為學日益而成的“窮理”、“導問學”的為學工夫累積起來的話,有時,可以豁然貫通,但是朱熹的道德哲學為主知主義道德形上學。由此可知,朱熹雖然主張“居敬”,但是朱熹所説的天理—天倫可算是向外為學日益而成的“窮理”、“導問學”的為學工夫來達到的。就是説,19世紀“中體西用論”所説的“綱常名教”不過是一種觀念物,就是一種意識形態而已。

老子所説的“學不學,復衆人之所過”。(六十四章)王弼注云:“不學而能者,自然也。”但孟子云:“人之所不學而能者,其良能也。”那可以瞭解,道家所説的不學而能者就是“自然”,由虚静工夫而達到的境界。儒家所説的不學而能者就是“良能”,就是陽明所説的“良知”。就是由“居敬”、“尊德性”“致良知”工夫而達到的境界。總言之,儒家式的向内為道工夫可稱之謂敬工夫—致良知工夫或誠工夫,道家式的向内為道工夫可稱之謂虚静工夫,佛教式的向内為道工夫可稱之謂禪工夫。由此可以説,道儒佛三家通過向内為道工夫才達到天人合一的境界。

莊子云:“氣也者,虚而待物者也。唯道集虚。虚者,心齋也。”(《莊子·人間世》)吾人認為,莊子所説的“虚而待物之氣”也是與孟子的“浩然之氣”一樣通過工夫而達到的精神境界,因此莊子所説的“虚而待物之氣”與孟子所説的“浩然之氣”都是主客合一的氣,也都是天人合一的氣。就是説,莊子所説的“虚而待物之氣”與孟子所説的“浩然之氣”,如果從宇宙論的層面講,都是“塞於天地之間”的氣、“遊乎天地之一氣”、“通天下一氣”(《莊子·知北遊》),如果從工夫論的層面講,都是内在於體内的精神境界上的氣。但是孟子所説的天是仁義道德之天,莊子所説的天是無為自然之天,如此,孟子所説的天與莊子所説的天的含意不同,因而孟子的“浩然之氣”是配義與道而展現仁義道德,莊子的“虚而待物之氣”是自然生命之氣而展現逍遥齊物之道。

虚工夫不但是道家工夫,而且是儒家工夫與佛教工夫都必須的工夫,就是説,道儒佛的工夫都非通過虚工夫不可。吾人認為,道儒佛三家共通的向内為道工夫可稱之謂虚工夫。甚至於真正的基督教徒也須要虚工夫。如果没經過虚工夫而表現出來的孟子所説的“浩然之氣”或基督教所説的“聖靈充滿”的話,這不是真正的浩然之氣或聖靈充滿,而是頑固的意識形態而已。

總言之,老莊體會到了向外為學日益工夫的局限,因此,他們為了超越為學工夫的局限,提出向内為道的虚静工夫,由此,體認了無為自然之道,就是體會了自然而然的虚靈之道。

三、 試談21世紀新東道西器論

吾人認為,重視向外為學日益而成的“窮理”“導問學”的儒學與重視理論理性的西方近代哲學之間有相似的地方,由此,20世紀學西方的時候,儒學有貢獻,現代新儒家也有成果。現代新儒家可分為比較重視“窮理”的新理學與比較重視“居敬”的新心學。

前文已經提到,朱熹雖然主張“居敬”,但是他所説的天理—天倫可算是向外為學日益而成的“窮理”、“導問學”的為學工夫來達到的。就是説,19世紀“中體西用論”所説的“綱常名教”不過是一種觀念物,就是一種意識形態而已。如此看,西方的新實在論為中心主張新理學的馮友蘭的哲學也重視向外為學日益而成的“窮理”、“導問學”的為學工夫。

從“為道”層次看,比較重視“窮理”的新理學不如比較重視“居敬”的新心學。所以,吾人在此,探討一位新心學的學者——唐君毅。有的中國學者説:“唐君毅人文精神論所提供的人文精神,是不容忽視的。其一,中國文化有着前後相繼的一以貫之的思想傳統,在未來的文化建設中,不能割斷傳統,不能進行無‘本’之創造,必須弘揚中國傳統文化的根本精神;其二,要超越‘全盤西化論’與‘中體西用論’,真正立足於中國文化的本根,使中西文化融會貫通,如此才能開創出新的文化;其三,在吸收西方文化的過程中,必須對西方文化的精神價值、特點與長短處,有整全的理解,以便合理吸收。”*單波《心通九境》,人民出版社2001年版,第235頁。吾人大部分同意以上意見,那麽先看唐君毅所説的“心靈九境”的大綱*唐君毅《生命存在與心靈境界》,臺灣學生書局1977年版。下面,由此書來探討現代新儒家的“20世紀新中體西用論”。:

(1) 客觀境界: (A) 萬物散殊境——觀個體界;(B) 依類成化境——觀類界;(C) 功能序運境——觀因果界——目的手段界。

(2) 主觀境界: (A) 感覺互攝境——觀心身關係與時空界;(B) 觀照凌虚境——觀意義界;(C) 道德實踐境——觀德行界。

(3) 超主觀客觀境: (A) 歸向一神境——觀神界;(B) 我法二空境——衆生普度境——觀一真法;(C) 天德流行境——盡性立命境——觀性命界。

如上,唐君毅的“心靈九境”,可算是包羅了東方與西方的所有哲學,然後定位各個哲學,並以儒家哲學為最高境界。他對儒學傳統似乎抱有一種宗教信仰的情緖。因此,吾人還要商榷如下意見,就是唐君毅説:“道德理性具有永恒的對治人的物化、異化的價值,文化的分殊展開形式如政治、經濟、教育、科學、宗教、藝術、文學等,都離不開道德理性的指引和激勵。”他又説:“道德的主體與認識的主體的融合,所體現的是‘内在而超越’精神與‘超越而外在’精神的融合,‘圓而神’與‘方以智’的融合,‘無對’與‘有對’、‘無執’與‘有執’的辯證;所追求的是仁智雙彰,是對中西文化的雙重超越。”*單波《心通九境》,第205頁。

如此可知,唐君毅已經克服了以“綱常名教”為“中體”的説法,他提出道德理性或道德主體,所以唐君毅所説的道德理性或道德主體可算是“中體”。就是説現代新儒家以“天德流行境”、“盡性立命境”、“觀性命界”為“中體”。因此,現代新儒家喜歡説“踐仁知天”與“盡心知性知天”。在此,再探討孟子云:“人之所不學而能者,其良能也。”不學而能者是指稱先天性,换言之,就是累積文化傳統而遺傳下來的文化基因。因此,吾人認為儒家所説的“天命”、“天理”、“天倫”都不是絶對性的,也不是獨一無二的“内在而超越”精神或“圓而神”、“無對”、“無執”的精神境界。

衆所周知,新儒家的理論有其合理的成分,但也存在着許多不足之處,一般所説的比較突出的缺點如下:

1. 把多原的多民族不同時空條件下,中國傳統簡單歸結為儒家文化,這是不符合中國歷史的事實的。

2. 對傳統儒家文化造成中國歷史和現實的巨大負面影响,不是低估就是視而不見,即使有一點批判也往往是輕描淡寫的。

3. 過分强調道德的作用,没有找出從“内聖”開出“新外王”的可行性途徑,他們的理論大多帶有一厢情愿的純理論的色彩,尤其是集中於闡發了儒家的“内聖”心性之學,具有明顯的唯心論傾向。

吾人認為唐君毅所説的“道德的主體與認識的主體的融合”也好,牟宗三所説的“一心開二門”也好,都偏重於“内聖”心性之學。由此,非問不可,是否可能“仁智雙彰”?吾人認為自然而然虚靈的道德主體與自然而然虚靈的認識主體之間才有妙合之可能性。因為妙合之可能性不在别的地方,就在於自然而然虚靈之道。吾人認為自然而然虚靈之道就是具有内在性和超越性的“神”,在此,再引用《莊子》:

天下之治方術者多矣,皆以其有為不可矣,古之所謂道術者,果惡乎在?曰: 無乎不在。曰: 神何由降?明何有出?聖有所生,王有所成,皆原於一。(《天下》)

《易·繫辭傳》曰:“易無思也,無為也,寂然不動,感而遂通,天下之故。非天下之至神,其孰能與於此。”又説:“神無方,易無體。”老子云:“萬物生於有,有生於無。”因此,“無”——“無思”“無為”“無方”“無體”——就是具有自然而然的虚靈性,由此,“神”可算是自然而然的虚靈之道。

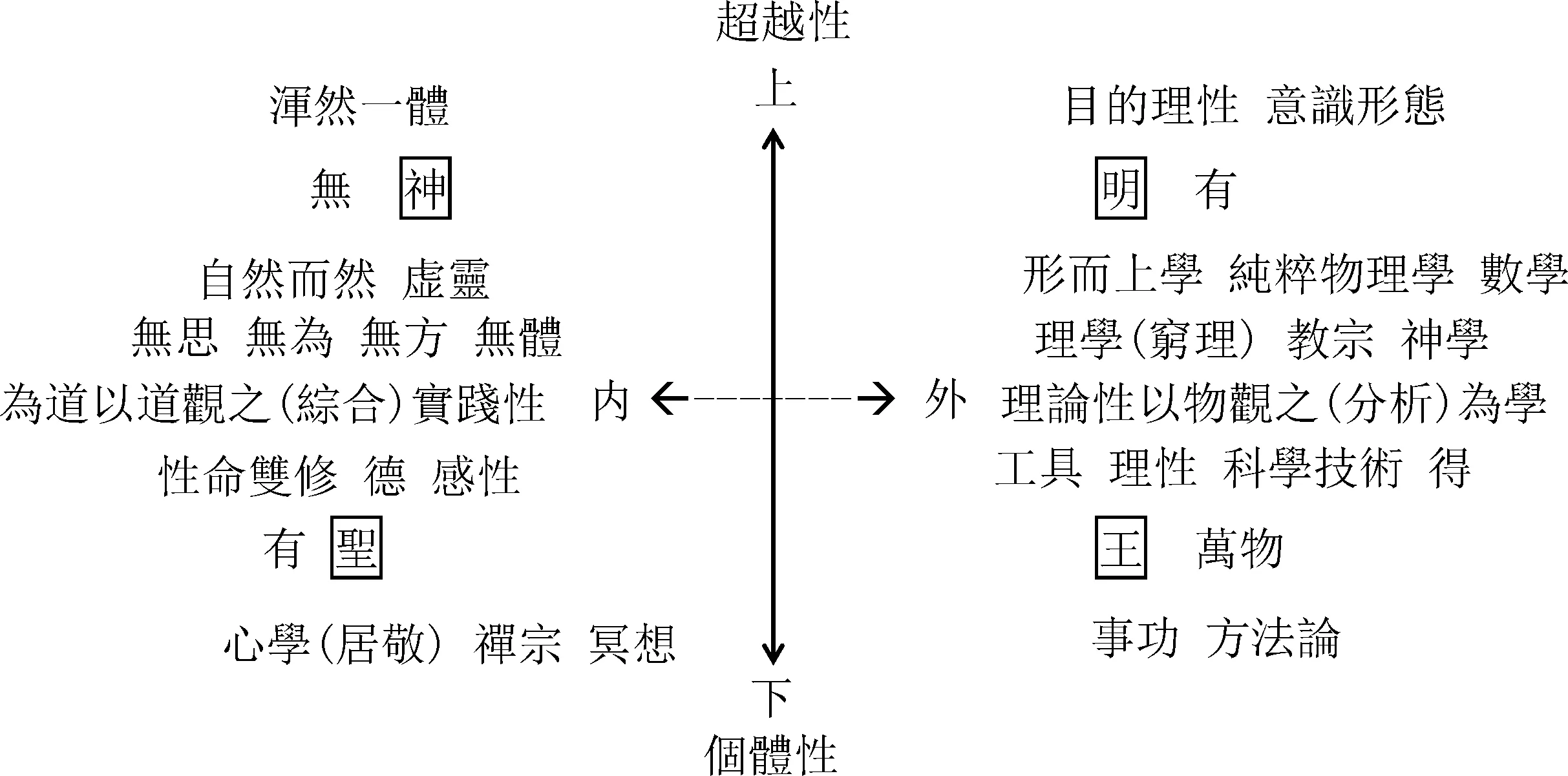

“神”具有超越性而内在性的自然而然的虚靈之道,“明”具有超越性而外在性的形而上的目的(思辨性等)理性,“聖”具有内在性和具體性的實踐(道德性等)感性主體,“王”具有外在性和具體性的工具理性主體。由此看,重視内在性的東方文化以及哲學比較偏重於“神”與“聖”,重視外在性的西方文化以及哲學比較偏重於“明”與“王”。並且可以説,儒家所説的内聖外王之學就是内在性的道德感性主體與外在性的認識理性主體的會通之學,又如此的學缺乏真正自然而然虚靈的超越性。由此,明確瞭解没有真正超越性的内神外明之内聖外王之學具有其局限,而没法内在性的實踐(道德)感性主體與外在性的認識(工具)理性主體之間的真正會通。

“神”是具有内在性和超越性的自然而然的虚靈之道,“明”是外在性和超越性的目的理性,因此,具有超越性的“内神”與“外明”才可以通而為一,所以“聖”與“王”是通過具有超越性的“神明”而可以妙合。换言之,内在性的“聖”與外在性的“王”是通過具有超越性的自然而然虚靈之“神”與具有超越性的目的理性主體之“明”才可以妙合而成為“原於一”的道術。這是莊子“庖丁解牛”寓言當中“神遇”、“神欲行”之類的渾然一體性的天人合一。總言之,如下:

由此比較東方哲學與西方哲學,東方哲學的長處就在於實踐性的向内為道日損的“神聖”之路,西方哲學的長處就在於理論性的向外為學日益的“明王”之路。吾人認為,東方哲學的長處與西方哲學的長處的妙合就是21世紀東方哲學與西方哲學妙合的方向,也是21世紀新“東道西器論”的方向。

結 語

有的中國學者説:“20世紀以來的中國學術範式基本上是近代以來西方文化傳入中國後‘全盤西化’文化價值觀作用下‘西體中用’文化價值觀的産物,無論是西方古典近代學術範式、馬克思主義紅色意識形態學術模式還是當代西方哲學思潮派生的學術範式,都已經在百年實踐中一邊影響中國學術、一邊顯露出自身與中國本土學術的齟齬不合之處。飽受三段西方學術範式灌輸的中國學術,已經嚴重消化不良,亟待重新定位,找回本體,再度重生。這一範式應當在21世紀盡快結束,並且應當用‘中體西用’的文化價值觀重建中國體系的學術範式。”*寧稼雨《重建“中體西用”中國體系學術研究範式》,《學習與探索》2013年第6期(總第215期)。

有的中國學者説:“西方近代哲學的主客二分式的主體性——普遍性與確定性給西方人帶來的好處是科學發達、物質文明昌盛以及反封建壓迫的民主,但隨之而來的,一方面是物統治了人,一方面是形而上的普遍性的確定性把人的本質加以抽象化、絶對化,從而壓制了人的具體性,壓制了有血有肉有意志有感情欲望的個體性。這樣,西方近代人雖有科學和民主,但並不自由,而且這種不自由——受物統治的不自由與受形而上的普遍性確定性壓抑的不自由——是人人普遍感到的一種不自由。”*張世英《中國傳統哲學與西方後現代主義哲學》,《文化的冲突與融合》,北京大學出版社1997年版,第343頁。

有的中國學者説:“隨着現代化進程的加快,以科技為主導的經濟世界日益暴露出其弊端;一方面是現代化的深入,另一方面是包括精神在内的宇宙秩序的紊亂。特别是中國,除受此二難之外還受到來自西方的經濟、文化霸權的威脅。為此,對中國傳統文化進行梳理,建立一種‘中體西用’的文化結構是民族自尊心、自信心的有力保障。‘中體’之中,道家文化的自然主義和天人合一的人生理想契合了時代的精神呼唤,也是中國文化的根底和渊源。”*向達《道教文化及其現代意義——一種新的“中體西用”的文化構想》,中共濟南市委黨校學報2008年第1期。

吾人認為,真正的原於一的道術必須具有自然而然虚靈的“神”才可以完整地發揮,就是説,缺乏自然而然虚靈之“神”的“明王(上明下王)”或“聖王(内聖外王)”不過是分裂的道術或方術而已。所以為了發揮真正的原於一的道術就要向内為道日損而達到自然而然虚靈之道的道家工夫。但是在建立21世紀新道學的時候,向内為道日損的道家工夫也不過是必需條件,不能成為充足條件。建立21世紀新道學必須要通過東西哲學文化的妙合才可以。

東西哲學文化比較之下,可以瞭解東方哲學文化的長處就在於實踐性的向内為道日損的“神聖”方面,西方哲學文化的長處就在於理論性的向外為學日益的“明王”方面。所以吾人在此從建立21世紀新道學真正發揮原於一的道術的一個方向來試談“21世紀新東道西器論”。

[作者簡介]金白鉉(1952— ),男,韓國人。歷任韓國道家哲學會會長及中國學研究會會長,現為韓國國立江陵原州大學校哲學科教授、社團法人神明文化研究院院長,研究方向為21世紀新道學。著作有《中國哲學思想史》《道家哲學研究》等。