库车,繁华悠久的“十字路口”

谢中

著名国学大师季羡林说:“龟兹是古印度、希腊—罗马、波斯、汉唐文明在世界上唯一的交汇地。”

说到龟兹,不能不说到今天的库车,因为这里曾经是古龟兹国的中心,是佛教东传的第一站,龟兹乐舞从这里流向中原,佛经汉译大师鸠摩罗什、龟兹音乐家苏祗婆、大唐高僧玄奘都在这里留下了文化的回声。今天,滚滚的石油又从这里源源不断地流向上海等地……

龟兹,在吐火罗语里有“繁华的城邦”之意,而在维吾尔语里既有“十字路口”的意思,又有“悠久”和“长久”之意。如果我们把字面意思联系在一起,就会自然想到那是个繁华悠久的十字路口。

阔纳夏尔

正如原库车县委书记李刚所说:“随便选一个地方,一脚迈出去就踏在了汉唐。”残存在库车老城和新城之间的龟兹故城遗址便是无言的见证。

龟兹,是西域三十六国中的一个大国。汉唐时期,西域都护府、安西都护府都设在龟兹,领辖着龟兹、焉耆、于阗、疏勒四镇驻军。玄奘在《大唐西域记》中有这样的记载:

屈支(龟兹)国,东西千余里,南北六百余里。国大都城周十七八里。宜糜麦,有粳稻,出葡萄、石榴,多梨、柰、桃、杏,土产黄金、铜、铁、铝、锡。气序和,风俗质。文字取则印度,粗有改变……

库车城北的昭怙厘大寺(又称苏巴什佛寺)就是玄奘取经途中讲经说法的地方。

我与库车从陌生到相识,再到依依惜别,整整16年。16年,一个人从小学到大学都该毕业了,可是我还是没有读懂库车。因为,库车的历史太丰厚了。

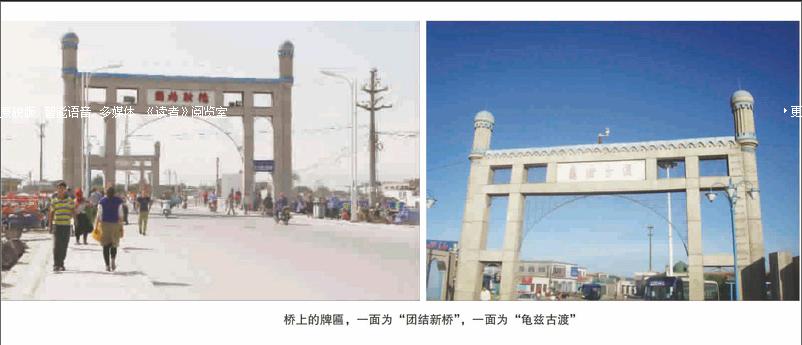

库车河静静地流淌,“龟兹古渡”一桥飞架,像一个巨汉肩上的扁担,一头挑起桥西黄褐色的老城,一头挑起桥东车水马龙的新城。新城叫英吉夏尔,老城叫阔纳夏尔。

桥两头竖起的牌匾上,一面是“龟兹古渡”,一面是“团结新桥”,阳光照在上面,久远而清澈。来往穿梭的人们也许不知何谓“龟兹古渡”,但在他们心里却装着林基路修桥的故事。林基路出任库车县县长期间,消减赋税,带领各族群众在这里修起了一座木桥。1958年,一场罕见的洪水冲走了木桥,却没有冲走人们对林基路的敬仰之心和对民族团结的赞赏。于是,这里又耸立起了一座钢筋水泥的团结新桥。

每次回到那座城,我都习惯站在团结新桥上瞭望一番,并且每次都会在我视觉的词典中多出几个生字来。百年老屋,百年故事,黄褐色之中承载着清朝12位世袭王爷190多年历史的库车王府便是故事之一。

2006年3月,80高龄的末代王爷达吾提·买合苏提作为旅游形象大使又回到了重新修缮的王府。他头戴“巴旦多帕”花帽,西装革履,向游人讲述着那段逝去的历史,还不时掏出手机,一会儿维吾尔语一会儿汉语地与人通话。也许,这位是中国历史上唯一使用过手机的王爷。

同样,随便叩开一家黄褐色小屋的雕花木门,除了油馕、干果、奶茶外,大屏幕彩电和真皮沙发已经不再是什么稀罕物件了,它们早就与主人的生活密不可分。

英吉夏尔

地上仙宫五百闉,

赤霞遥接北天门。

平生看尽山千万,

不及龟兹一片云。

著名学者冯其庸先生曾不只一次到过库车,他把无限的感慨都融进了这首诗中。

也有人说,产生出历史的那些时间都是凝重的,因其历史的辉煌,时间也变得辉煌起来。龟兹远去,时间长河中的人物和事件远去,而生活没有远去,她正随着历史的延续而延续。在库车人的表情中,有历史的影子,更有他们创造历史的足音。

看看库车的外宣口号:“魅力龟兹,精彩库车!”回荡着历史的回声,传递着时代精神。“灿烂的龟兹文化,富饶的白杏之乡,西气东输工程的主气源地”,库车一下变得生动起来。再看看这组数字:2006年,县域综合竞争力位居中国西部百强县第15位,入围中国最具投资潜力中小城市百强第54位;2007年,全县实现国内生产总值41.3亿元,财政收入突破10亿元,人均收入4146元。

回头再看英吉夏尔,12层的高楼不算稀奇,文化路从东向西伸展,比北京的长安街还宽、还长。

如今,库车已经开通了8路公交车,12万人口的县城只出租车就有1200多辆,6元钱起步的出租车费对一般市民都不在话下。这时,我突然发现这里的“大篷车”不见了。

库车的“大篷车”不同于印度的大篷车,是库车人对毛驴车和马车的别称。在毛驴车或马车的四角各撑起一根木杆,顶上两根木杆交叉,把红蓝相间的彩布或独具维吾尔族特色的艾德莱斯绸平展地撑起,在车身上铺上彩色的毛毡或地毯,一辆“大篷车”就做成了。

改革开放初期,农民得到了真正的实惠,在责任田里使不完的劲儿该往哪里释放?人们做起了各种小买卖,“大篷车”也就应运而生。不少“大篷车”涌进城里,做起了“城市交通”。无论要走到县城的哪个角落,5角钱就可以搞定。每天清晨,当驴蹄轻轻地叩响大地的时候,库车的一天就开始了。

乡村与城镇的距离被“大篷车”拉近了。西装革履、腰别手机的小伙儿不一定是城里人,梳着满头辫子、戴着“吉连姆多帕”花帽的姑娘也不一定就是乡下人。在城市化发展的进程中,“大篷车”已经不被城市文明所包容,取而代之的是公交车、出租车。但库车的“大篷车”并没有从此消失,它们被挤到城市的边缘,正在为库车的旅游事业作贡献。在那里,克孜尔千佛洞、克孜尔尕哈烽火台、昭怙厘大寺、天山神秘大峡谷……一个个景点就像一颗颗宝石,把库车城衬托得璀璨夺目。

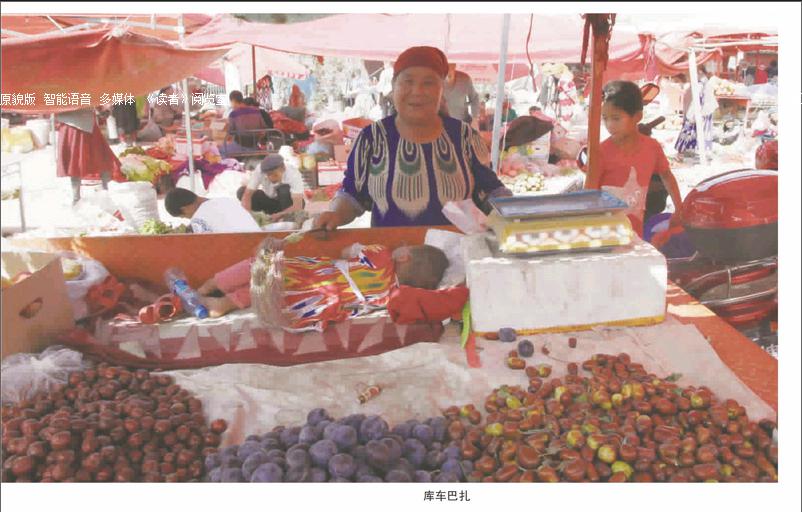

巴扎

走在库车的巴扎上,攒动的人头是跳动的音符,高声的吆喝是最优美的歌唱。对于库车的百姓来说,每周星期五都是他们生活中不容忽视的日子。而在外地游客眼里,那一天则是一个维吾尔族民俗风情汇聚的日子。

库车的巴扎不是凭空而生的,早在乾隆年间就盛极一时了。流传于清代后期的一首民歌这样写道:

假如有通往北方的道路,

它就是库车。

有非凡的集市,

扬起灰尘的马车,

冠冕一样的庙宇。

那么,我们的欲望当然不会寂寞了。

巴扎以“龟兹古渡”为中心朝两边铺开,远远望去,五颜六色的太阳伞成了“巴扎”的主体,显示着现代生活的气息。

巴扎上,“和谐”可不是一个新鲜词儿,人与人的和谐、人与商品的和谐、买与卖的和谐随处可见。逛巴扎的人并不急于购买东西,而是在一饱眼福的同时,寻找着一种交流的机会。平日里,大家难得一聚,巴扎便成为相聚的最充分理由。男人们的朋友多,巴扎上不知有多少朋友,也不知一天下来要问多少次好,握多少次手。摩肩接踵的人流中,女人们是一道靓丽的风景,绚丽的艾德莱斯绸和珠光宝气的首饰透着浓烈的薰衣草味道,掠过身边的刹那,会让人情不自禁地一次又一次深呼吸。

买买提·艾山在一块小黑板上用维、汉两种文字写上“老字号坎土曼”的字样,支起了摊子。卖酸奶子的大妈坐在地上,棕色的面纱披肩而下,新鲜的酸奶一碗一碗地用玻璃片盖着,摞起来像座宝塔,不多时,从塔尖到塔底,被吃客们一碗一碗地清空。大妈把摞在一起的空碗装进篮子里,起身走了,腾出来的位置很快被一个卖雪莲的青年“占领”,两株雪莲还带着湿气,主人说,为了今天的巴扎,他昨天起了一个大早从铁力买提达坂的雪线上采来的。

巴扎根据商品的类型划分了不同的片区。有国外的、内地的;有帽子巴扎、布匹巴扎、木材巴扎、地毯巴扎、羊巴扎、鸡巴扎……就像买买提·艾山所说:“除了鸡的奶子没有,别的东西海曼斯(全都)有呢!”中午时分,夹杂着孜然和皮芽子(洋葱)香味的油烟飘散过来,拌面、抓饭、烤包子和羊肉串的生意开始火了。面肺子加凉粉儿是女人们的最爱,实惠又凉爽。孩子们则喜欢眼看着从手摇机器里现做现卖的冰淇林,吃在嘴里还不忘向大人再要上一杯刚榨出来的石榴汁。

饭后接着转,这时该买的东西必须买了。一台彩电、一件衣裙、一顶花帽、一副马掌、一袋化肥、一包方糖、一块砖茶……都是巴扎上的收获。

那合夏吾苏力

“我无法品尝爱情的咸淡,真想把滚烫的心贴在冰面;尽管我一贫如洗,却深深地把姑娘爱恋……”走进城郊的杏园,情歌的旋律冲淡了库车白杏的味道,不懂维吾尔语的我只能感受到旋律之美,却找不到歌词之韵。

小伙子阿不都瓦尔·阿吉唱罢,茹仙古丽·苏来曼带着一群姑娘冲到杏树底下。这时,一个酸杏儿、一个杏核儿、一个大胆的动手动脚,都可以产生出一幕幕爱情来。姑娘唱道:“棉花地里爬满了藤蔓,泛黄的香瓜吊在上面;我俩相处的日子还短,心中留下了许多伤感……”四个“巴郎”把阿不都瓦尔托举到杏树桠上,热瓦甫往上一扔,就响起了串串口哨声。小伙儿不负重望,脱口而出:“彼此相爱是靠山,心上没人怎么办?你的杨柳细腰多柔美,就像都塔尔的琴弦妙不可言!”

这种歌颂爱情、调侃式的对歌还代表不了库车民歌的全部,它最大的特点是“可舞性”。在库车,没有单独的歌,也没有单独的舞,当地人统称“那合夏吾苏力”。歌声就是舞的召唤,闻着歌声,村民们挤到杏树下,把库车民歌的“可舞性”作了一番诠释。浓眉大眼的姑娘与两鬓霜染的老汉,都是舞的精灵;小伙儿八字外翘的胡子和老阿娜脚下的鞋套都成了舞的元素。

库车歌舞承袭古龟兹乐舞的遗风,早在魏晋南北朝时期就风行一时了。“管弦伎乐,特善诸国”,龟兹籍音乐名人苏祗婆的“五旦七声”音乐理论传到了中原,极大地促进了中原音乐的变革,对民族音乐的发展起到了很大作用。龟兹乐舞流传很广,甚至对当时的日本、韩国等东亚、东南亚许多国家音乐的发展产生了影响。所以,许多国外专家都说:“音乐的源头在库车。”

没有歌舞的城市是苍白的,就像一潭死水,而在库车有人的地方就有歌有舞。

歌舞的节奏像风一样刮进了县城中心的龟兹文化广场,时不时就会有千人麦西来甫在这里上演。就连中央电视台的《乡约》和《乡村大世界》节目也把场地选择在了这里。眼耳之间,您对库车“西域乐都”和“歌舞之乡”的美誉还有半点怀疑吗?

相关链接

克克沙炼铁遗址

位于库车县城北47公里处,与天山神秘大峡谷隔河相望,是龟兹科技生产水平的标志。

《汉书·西域传》记载,北魏郦道元《水经注·河水篇》引《释氏西域记》:“屈茨(按即龟兹的转音)北二百里有山,夜则火光,昼日但烟。人取此山石炭冶此山铁,恒充三十六国用。”从这段记载可知当时龟兹已用石炭(煤)冶铁,而且冶铁和采煤的规模都相当大。同时由过去用木炭改为用煤作燃料,这是生产技术上的大进步。

到唐代,军屯面积扩大,驻军增加,生产工具及兵器都需要大量的冶铁。因此,冶炼场的规模更加恢宏,冶炼技术也空前提高。

克克沙炼铁遗址东西长约500米,南北长约130米,遍地皆为黑形炉管筹堆物,局部堆积可达3米之高,其中曾发现不少坩埚。遗址西有土坯结构的半个圆形窑址。窑附近散布有石头、石膏片等,并有一个5平方米的大坑。