在中国,造一座世界最性感的桥

翁佳妍

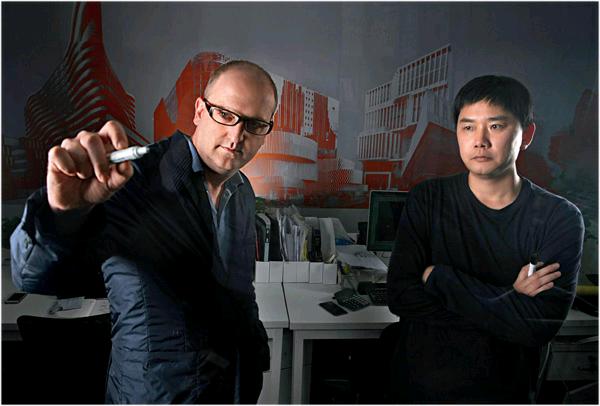

作为在中国设计项目最多的荷兰建筑师,约翰·范德沃特(John van de Water)用一座“非常中国”的桥完成了与中国文化的彻底和解

长沙市民已经度过了两个月有“世界最性感建筑”陪伴的时光——备受关注的梅溪湖中国结桥于2016年9月29日正式完工,而早在三年前,当这座步行桥还是一张图纸的时候,就已经被CNN评为“十大世界最性感建筑”,与乔布斯生前设计的苹果总部“飞船大楼”以及加拿大的“梦露塔”并列。

除了那些能够踏上这座桥的人,这两个月乘飞机飞过长沙的人则能从2500米的高空看到这座桥——一条大红丝带从岸这边山上穿起,一上一下串起两岸,再从对岸绿地钻出,绕到龙王港河上空轻巧地打一个结。

作为在中国设计项目最多的荷兰建筑师,约翰·范德沃特(John van de Water)终于在来到中国12年后,用这座“非常中国”的桥完成了与中国文化的彻底和解。

意境

2013年,长沙梅溪湖步行桥开始招标。

一座建在中国长沙的桥,一定不是一座可以任意复制到纽约或者阿姆斯特丹的摩登建筑——决定参与竞标时,约翰和他的中国搭档蒋晓飞第一时间达成了共识。

甲方没有提太多的要求,最核心的诉求是要把两岸的山峦山脚河畔六个点以任意方式连起来。对手是一家澳大利亚公司,曾参与过鸟巢、CCTV大楼的结构设计,擅长用结构表现建筑的“力量美”。

“我们要讲意境。”蒋晓飞提议。他给约翰念了一首诗,“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。”这是中国“新月派”诗人卞之琳的《断章》,讲一对男女的擦肩而过,约翰不太懂。“这不是一座机械的桥,而是一个能让你产生美好想象的地方。”蒋晓飞接着开导,讲宋代诗人陆游在沈园偶遇前妻唐琬,回来写了首诗《钗头凤》,“过去诗人的情感,很多都靠环境触发的。”

约翰似乎懂了,他想到了一首美国歌,一个女孩坐在公交车上,车下一个男孩只看了她一眼,就感到永生难忘。“就是这个感觉,”蒋晓飞说,此情此景此桥上,只要能让过桥人“心里一动”,就可以了。

约翰在纸上画了一个“莫比乌斯环”草图。这是个数学模型,一根纸带扭转180度头尾相接,变成一个魔术环,可从正面走到反面,象征无穷无尽。蒋晓飞则想到了大红的“中国结”,用一条线穿起地势高高低低的陡坡、平底和河谷。两者一结合,就是后来的“中国结桥”设计。

三个月的时间内,他们制定了超过20种方案,最后选出三个,“中国结”是两人最喜欢也最提心吊胆的那一个。

“中国结”没有桥墩、桥梁以及超出桥身的路灯。蒋晓飞说,“古代中国拱桥就是结构设计融为一体的”。桥被设计成拱形,像一个正在编织的中国结,丝带状的桥身分成三条路径,在半空中相互交织。从山上、河岸、公园任意一点,都能选择或陡或缓的方式,走到另外一点。“在时间不紧迫的时候,可以有趣地感受城市空间。”

因为担心“中国结”的设计太过前卫不被甲方接受,约翰和蒋晓飞当时主推的是另一个方案——桥身是一连串的拱形,灵感来自山峦起伏,他们猜,这个保险的方案可能是梅溪湖步行桥最终的样子。

最终,红色“中国结桥”从六座现代感十足的摩登大桥中胜出,当甲方听到“红色中国结”时,蒋晓飞感觉他们明显有了情绪,然后拍桌子“定了!”

“现在这个是非常向中国传统致敬的设计。”约翰说,“如果我在荷兰,设计的桥一定完全不同。”

“加拿大专家”

约翰·范德沃特在中国的生活是从冒充“加拿大专家”开始的。

那是2004年10月,他被一个中国设计团队派去坐镇一个项目介绍会,这是一个北京奥运会的大项目,对方需要一名金发碧眼的“花瓶”表现自己的国际化。约翰连图纸都没见着,全程一个字没说。最后,这个有“外国专家”的团队还是落选了,因为建筑模型上忘记设计供车辆通行的入口。

这一切都源自一个名为“大都市图像”的展览。

1999年,约翰从荷兰代尔夫特理工大学建筑系毕业,这所学校被称为“欧洲的麻省理工”。毕业前夕,他和三个同学决定一道成立事务所。当时,雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的全球趋同理论在建筑界受到热议。一次午餐,四位年轻建筑师突然感到“即将踏入真实社会”的恐惧,而“世界正在发生什么?到底什么是本土特色?”他们还没亲眼见过。

他们决定花100天环游世界,他们在地图上圈出100个大城市,选了其中26个有连贯航线的地方实地探索,“有航线证明这个城市的重要性”。那时候的荷兰,年轻建筑师工作环境“好得难以置信”,刚毕业的学生不仅可以成立事务所,还会格外受到客户和政府的尊重。他们顺利申请到了政府补贴,给这个项目取名为“大都市图像”。

约翰从莫斯科南下到东南亚,最后香港、上海一路向北,直到北京。

他看到的北京,“暗淡无光”。冬天光秃秃一片,该长植物的地方竖着外墙贴瓷砖的楼房。在西二环,一些中国建筑让他瞠目结舌。一栋美国式样的现代高楼,顶上竟然“盖着中国庙宇的屋顶”,北京人管这叫给建筑“戴帽子”,是上世纪90年代应“体现北京文化”的政治要求盖的。

从建筑学角度看,这些设计实在不伦不类,约翰却突然觉得很有意思,因为这些“小亭子”正说明“北京正急切地探索自己新的现代个性,尤其在建筑上。”“一座拥有超过3000年历史的古城,怎么从历史中找到适合现代的灵感?”约翰想,“我想在这里面做点什么。”

100天后,四位建筑师在阿姆斯特丹汇合,给事务所取名叫“Next”,意为不重复自己,目标永远是“下一个”设计。这次旅行引起荷兰建筑界关注,旅行中拍下的12500张照片被送往鹿特丹荷兰建筑学院举办“世界大都会图像”展览。

展览“大获成功”,2000年,还被邀请来中国展出。那时Next事务所只成立了一年,刚接手第一个项目,约翰在中国呆了十天,在清华和同济两所大学办“大都市图像”展览,“唱了八次卡拉ok,参加了九次酒店饭局,接到十一家公司的合作邀请,和一大堆中国建筑师交换了邮箱地址。”

四年后,他收到了其中某位中国建筑师的邮件,邮件的标题上写着:“你对北京奥运会项目感兴趣吗?”

那时,Next事务所已经在荷兰崭露头角,他们设计过两座桥梁,一个观光塔,一条斜形环路,还有米兰双年展的门和栅栏。但是奥运会场馆项目,这却是第一次。

约翰动心了。周一早上例会,散会前“大家还有什么要补充的吗?”约翰说:“我们为什么不去中国呢?”所有人瞪着他,对这个提议完全没有心理准备。最后,事务所决定,Next的工作重心仍在阿姆斯特丹,约翰去中国,负责发回设计任务和反馈,Next在荷兰为中国设计一些建筑项目。

约翰一个人去了中国,并在来到中国的第一周变成了“加拿大专家”。

改变

蒋晓飞第一次听说约翰,是在清华大学读硕士时,看约翰的“大都市图像”展览。毕业后,蒋晓飞在一家“建筑服务公司”里负责多数项目,而这家公司正是与Next合作的中国公司。

看到“建筑”与“服务”同时出现,约翰有些不解,此前,他一直认为和“建筑”并列的词应该是“文化”。这家建筑服务公司操作的项目比欧洲大10倍、快10倍,预算上却要节约10倍。“外国人在中国做项目,比欧洲困难1000倍。”约翰说。

Next在中国的第一个项目是一个位于北京五环外、占地2300平方米的房产销售中心。约翰需要在两周内提出设计理念,一个月上交方案。而在荷兰,造一个社区幼儿园往往需要五六年。居民投票表决是否建造;政府部门做调查研究,细微到该区域有多少对小孩有害的昆虫,建筑师根据功能设计外观,从不需要考虑预算。

约翰提交了一个树叶形状的设计方案,客户带着六个助理,研究一番约翰的结构图后,只问了一个问题:“这是现代荷兰建筑吗?”最后,中国同事总结设计:“非常有意思!”客户点点头,但项目最终还是告吹。

约翰发现,在中国,项目靠一个人拍板,怎么让客户满意似乎是中国建筑师“唯一的问题”。而在荷兰,对于一名建筑师,用建筑表达理念似乎是比满足客户需要更重要的事,他们可以像艺术家一样“用多种方式表达自己的思想”,也像艺术家一样固执。

还有很多约翰弄不懂的事:比如在荷兰,笑就是笑;而中国客户同样的笑,能表达从“很满意”到“很不满意”整条光谱的意思。很多次,在客户表达“好!不错!”后,约翰交了方案,但到建筑竣工才发现一半设计已经被客户改掉,“几乎认不出来”。

“如果你想了解一座城市,你必须一直试着理解,虽然永远不能理解一切。如果你总想着不习惯,还是回家吧。”约翰不断告诫自己。这时,他认识了邻居老庆。

因为家人工作,有两年时间,约翰会去上海过周末。搬到新家第一天,约翰站在货车前等着卸货,一个六十五岁的中国老头用英文跟他打招呼:“你要住在这儿吗?我是你的邻居,叫‘庆。”

老庆曾是一个大酒店的经理,据他自己说,接待过不少外宾。他听巴赫和莫扎特,英语极好,喜欢找约翰“谈任何宏大的事情”,他给约翰解释“集体主义”精神:“西方人认为一切属于个人,我们认为一切属于集体。约翰,你应该多读孔子的书。”

在老庆那里,约翰印证了自己的发现:中国文化的本质是寻求“和谐”,而不是反复计较谁对谁错。最后,老庆告诉他:“你改变不了中国,中国改变你。”

约翰想到了那些基本功扎实的同事,尤其是蒋晓飞。他能在极短的时间内,从一个“古典风格”项目转到“现代风格”建筑,还能凭记忆画出罗马万神殿的设计图、立面图和其中详细节点。“我就画不出来!”约翰说,西方教育并不看重这一点,他们成天想的都是“独创”。

而在中国,被客户认可最多的却是那些没那么“独创”的方案,而“坚持自我”的欧洲建筑师往往在模型草图阶段停滞不前,包括约翰。

“在中国,想实践自己的设计,秘诀就是说服最重要的人。”蒋晓飞告诉他,“这是一种心理地位的博弈。你要试着把100分的设计推销到120分。因为,客户赞赏你的设计,才会把你当作有创造性的团队对待,会尊重你的方案,愿意听你的想法。”这样,建筑师才能换来更多自由。

在建筑师的自我表达和社会责任之中,蒋晓飞的成就感来自后者。“建筑设计肩负着社会职责,为了让人们更好地生活。”毕业不到五年,蒋晓飞负责的项目建成住房面积300万平方米,3万个家庭入住其中。

约翰开始试着平衡“独创”和“实用”,渐渐地,他发现自己一直排斥的“中国模式”其实很灵活:建筑不再是一个个孤立的设计,每个组成部分都可以拆分开,作为独立设计使用到同类建筑中。而获得客户信任,确实能换来设计自由。“中国对我最大的改变是,‘对和‘错在我心里不那么绝对了。”约翰说,而这正是老庆所说的——“和谐”。

2011年,约翰把在中国的工作笔记整理出版,书名则是老庆的那句——《你改变不了中国,中国改变你》。

同年,这本书在荷兰出版。此时,因为城市空间饱和,荷兰建筑师的设计只有1%能变成真的建筑,约翰不满40岁,却已成为在中国设计项目最多的荷兰建筑师。

他在中国的“成功”和这本书的视角,在欧洲建筑界引起轰动。有批评的声音,荷兰顶级建筑杂志《建筑师》认为他的成功以牺牲“独创性”为代价:“约翰服从于中国人的期望和要求,而不是他自己的抱负。”而《欧洲顶级建筑和规划》杂志却对这种“中西结合”的思考模式表达赞赏,“成功地将自己从教条中解放出来。”

不久后,约翰接到荷兰同事的电话:“你得回来了,该换我们去了。”他说:“我不回来了。”

野心

在做了五年合作伙伴后,约翰和蒋晓飞做了一个决定,他们变成了搭档,在Next事务所北京分部开始了“完全自由”的合作。

北京Next的定位与荷兰不同,这是一个专为中国设计建筑的国际事务所。“所有时代的建筑师,做设计就像打保龄球,只想突出自己的想法,然后击倒目标。”约翰说,“我和蒋更像打乒乓球,轻巧地一来一回,我打过去他打回来。”约翰擅长操作现代建筑,而蒋晓飞善于在设计中融入中国文化。他们甚至“从来没有争吵过”。

北京Next已经没有了跟甲方斗智斗勇的烦恼,擅长将现代概念和中国文化结合让他们总被定义为“创造性团队”,有不少自由设计的作品。北京西单老佛爷百货、月季花博物馆接连成为城市地标。他们还设计过IBM中国总部,一个大椭圆被四个小椭圆建筑隔出几个中庭,汇报时他们告诉美国人“灵感来自四合院”,IBM答复“太好了。”

长沙的梅溪湖步行桥则是北京Next成立十二年来,最受关注的项目。

按原计划,这座于2014年6月开工的建筑早该完工,结果却拖到了今年9月底,因为,“多数时间都在返工”。

丝带状结构使得整座桥“没有一根钢梁是直的,再短的都是三维曲面”,桥面装饰板也都是异形。Next希望用数字化机械加工每一块装饰板,而这大大超出了甲方的预算。于是,施工队只能对照图纸由工人现场测量数据,手工折装饰板。人工测量有误差,装饰板安装好后,还得检查修正。

约翰和蒋晓飞无权指定施工方,只能一次次地飞去长沙,三年飞了140次,在施工现场“一点一点盯着”装饰板安装。桥身上漆,他们选了七八种红色,在晴天阴天和雨天观察颜色饱和度,最后选了枣红色,“在阳光下非常亮。”

“因为我们盯得紧,最后还算可以。”蒋晓飞给这座桥的工艺打80分,他还是有点遗憾,“装饰板如果用工厂机器折出来会非常漂亮”。

如果是十年前,约翰一定会因为没有死抠到底的几毫米误差而耿耿于怀,但现在,中国结桥对公众开放后,他拍到老人在桥身上压腿,小孩从月洞门里钻进钻出,中学生在上面闲逛的照片,觉得“人们真的在享受它”,这座桥真的正在成为那种“可以遇到未来妻子,或是发生美好事情”的地方。“我打85分。”约翰说。

听到这个分数,蒋晓飞说:“没想到你被中国改变了这么多。”“其实我不觉得自己‘被变得太多。”约翰笑着说,“建筑师总觉得自己是艺术家,在做伟大的作品。而我现在只想为真实的生活建造,这就是我的野心。”

约翰觉得未来的中国建筑会变得“更有趣”,“西方思维加上中国思维,然后造出一些真正的新建筑:它不完全是中式的,也不完全是国际化的。”就像中国结桥,“类似于找到一种新的风格和状态,就像莫奈的画。”蒋晓飞说。