先秦秦汉“性”字的多义性及其解释框架

方朝晖

先秦秦汉“性”字的多义性及其解释框架

方朝晖

“性”是中国古代哲学的核心范畴之一,千百年来围绕它形成了许多不同的人性学说。然而,“性”字早在先秦时期就有了多种不同的含义,只有厘清了这些不同的含义及其相互间的关系,才能真正认清有关人性善恶等问题的各种争论的根源。综合前人研究及原始文献可以发现,先秦秦汉时期的人性概念有七种基本含义:(1)“生”;(2)生理属性;(3)物理属性;(4)社会属性;(5)原初特性;(6)生长特性;(7)后天或特定属性。在对这些不同含义及其关系进行分辨的同时,重点依据《庄子》和《淮南子》对“原初特性”和“生长特性”这两种含义做了分析和评价。

性;原初特性;生长特性

学界对先秦至两汉人性论的综合研究代不乏人,自前辈学者如王国维[1][2]、张岱年[3][4]、唐君毅[5][6]、徐复观[7]、牟宗三[8][9]、葛瑞汉[10]、江恒源[11]等人以来,有关方面的研究成果(包括出土文献方面的)已非常丰富。然而,这些研究多在阐发古代人性论思想,对于古人的人性概念,特别是“性”字的词义,虽也有探讨并提出了不少有意义的看法,但还不够全面、系统。清代学者阮元的《性命古训》重在分析“性”字的古义,仅及儒家文献,不及诸子百家[12](P211-236),且将先秦“性”字全部解释为“血气心知”,过于笼统。傅斯年的《性命古训辩证》从语言学出发,将先秦的“性”字基本上都读作“生”,未免偏颇。[13]英国学者葛瑞汉(A.C. Graham)曾考证道家及《孟子》中的人性概念,但限于少量文献。[14]牟宗三的《心体与性体》第一部第四章亦对先秦部分儒家经典中的“性”字加以考察,主要是想说明超越意义上的“性”概念早在先秦即已存在。[15](P171-194)亦有部分学者以出土简帛结合传世文献对先秦“性”字的词义及其与“生”字的关系等进行了重新解释,颇有启发,但涉及面有限。

迄今为止,还没有人针对先秦秦汉全部文献中“性”字的多义性进行过全面、系统、客观的统计和分析,并以此来解释古代各种人性论的形成与基础。本文试图在前人研究的基础上,对先秦秦汉时期人性概念的多义性进行初步的归纳总结,试图建立一个理解古代早期人性概念的框架,并重点考察其中的若干含义。

一、性字的多义性

关于“性”字之义,学者们多认为指生来就有的属性或特性之类(各家表述不尽相同,以下简称“生有属性”),但是,对于生有属性的具体内容,各家分歧甚大。诚如台湾学者曾昭旭所言:“虽人人都说一个性字,但其语意内容是不尽相同的。这些不同处,前贤鲜有人自觉地加以省察。”[16](P7-8)下面为几种典型观点:

(1)徐复观曾指出先秦的“性”字包括三种不同含义:a.生来就有的欲望、能力;b.本质、本性;c.“生”。[17](P6-8,50-54)

(2)张岱年认为,“性”在先秦主要或指生有属性,或指人区别于禽兽的特性。[18](P70-106)

(3)张立文认为,“性”字有生、性命及本性、自然之性等义。[19]

(4)曾昭旭认为,古人“性”字有形性、质性、体性和个性等含义。[20](P7-44)

(5)韩强讨论了先秦人性概念的自然属性和道德属性等含义。[21](P3)

(6)丁四新认为,先秦“性”有道德、心理及生理等内容。[22](P3-57)

(7)姜国柱等认为,“性”有本能欲望、道德属性、理性能力、主观意识或思想、后天品格和能力等诸多含义。[23](导论)

(8)傅元龙认为,“性”在中国古代有自然属性、社会属性、物质属性、心理活动和知觉过程、自由意志等多种含义。[24]

(9)李沈阳从生命、本来面目、性格、天赋素质、气等角度总结了汉代“性”字之义。[25](P11-15)

(10)此外,唐君毅曾将“性”字右侧之“生”作动词解,因而“性”就是指生长过程之特性。[26](P9-15)这种动态含义,葛瑞汉称为“恰当的生存方式”[27](P10),李景林称为“生生不已的存在之展开”[28](P8),张祥龙称为“天然趋向”(下面我简称为“生长特性”)[29](P237-238),这是对性字比较特别的一种解释。

上述这些说法各有道理,但纷繁多样、极不统一,个别说法未经深入分析和全面考证,自立标准、自说自话,有的学者不自觉地把古人的人性观混同于性字词义。可以说,目前学术界对于先秦秦汉性字词义,并没有形成一套较有说服力的完整、全面看法。重要原因之一,可能是由于人们总是比较多地关注人性理论,而非性字的词义。为了摆脱这种状态,需要对原始文献进行全面考证,努力建立一套较好的解释模式。

只有搞清了早期性字词义的多样性及其相互间的关系,才能对古代人性论的立论基础有更清晰的认识。不少学者发现,先秦秦汉时期人性论观点的对立,根源于所持人性概念之异。比如,张岱年[30][31]、陈大齐[32][33]等人均指出,孟子和荀子由于对人性词义的理解不同,才导致了性善论与性恶论的所谓对立。又比如,《庄子》与《淮南子》虽同属道家,但在人性观上,前者更重回归自然,后者更强调守静清虚。然而,《庄子》与《淮南子》中的人性概念又是相关的,性字都被理解为先天决定的自然属性。进一步看,《孟子》《荀子》《庄子》《淮南子》四家的人性概念均是对“生有属性”这一共同含义从不同角度的理解,而这些不同的理解是如何形成的,相互间的关系如何,则有待进一步考证。

先秦秦汉学者对于性字之义的理解究竟有多少种?这些不同的词义之间的关系如何?有无内容的联系或演变过程?如何摆脱目前对于性字词义各说各话、无法统一的状态?针对性字词义的多样性,笔者尝试提出一个通用的解释框架,并重点分析其中的两种词义,即作为原初特性的性与作为生存方式或成长法则的性,说明前者不如后者更恰当。

二、一个尝试性解释框架

通过对《淮南子》中176个性字、《庄子》中87个性字、《吕氏春秋》中62个性字、《荀子》中120个性字、《礼记》中26个性字、《左传》中9个性字以及个别出土文献进行统计分析,笔者初步总结出先秦秦汉性字词义至少有如下七种:

(1)读作“生”。如《诗经·卷阿》“弥尔性”(依傅斯年)、《左传·昭公十九年》“民乐其性”(依徐复观、牟宗三等)等。

(2)生理属性(针对有生命物),包括感官、生理、心理、思维等特征。如耳能听、目能视,又如喜怒哀乐和认识能力等。《郭店简·性自命出》:“喜怒哀悲之气,性也。”《乐记》:“血气心知之性。”

(3)物理属性(针对无生命物)。如雪性白、羽性轻、水性清、竹性浮、金性沉之类,与含义(2)同为自然属性,只是对象不同。

(4)社会属性(含道德属性)。比如,孟子所谓“四端”或仁义礼智之性,汉人所谓“五常之性”,《孝经》“父子之道,天性也”,《郭店简·性自命出》“好恶,性也”,《上博简·孔子诗论》“吾以《甘棠》得宗庙之敬,民性固然——甚贵其人,必敬其位;悦其人,必好其所为”(民性在这里指普遍人性)。

(5)原初特性,即接物之前的特性。比如,《乐记》认为“人生而静,天之性”,《淮南子》及道家认为“性”作为接物之前的状态是宁静、清虚的,故以宁静清虚为性。

(6)生长特性,指生存方式或成长法则。在《庄子》中多见,在其他经典中也不时见到。《庄子·马蹄》:“马,蹄可以践霜雪,毛可以御风寒。龁草饮水,翘足而陆,此马之真性也。”《庄子·天地》:“形体保神,各有仪则,谓之性。”《易传》:“成性存存”。唐君毅、葛瑞汉、李景林、张祥龙等皆从生存或生长的动态过程解释性义。

(7)后天或特定属性(西文中称为第二性)。特定人物或人群的性格或后天属性,有时也被称为性。如“小人之性”(《左传·襄公二十六年》)、“人主之性”(《吕氏春秋·谨听》)、“彼民之性”(《庄子·马蹄》)、“性为暴人”(《墨子·大取》),皆针对特定人物,非普遍人性。

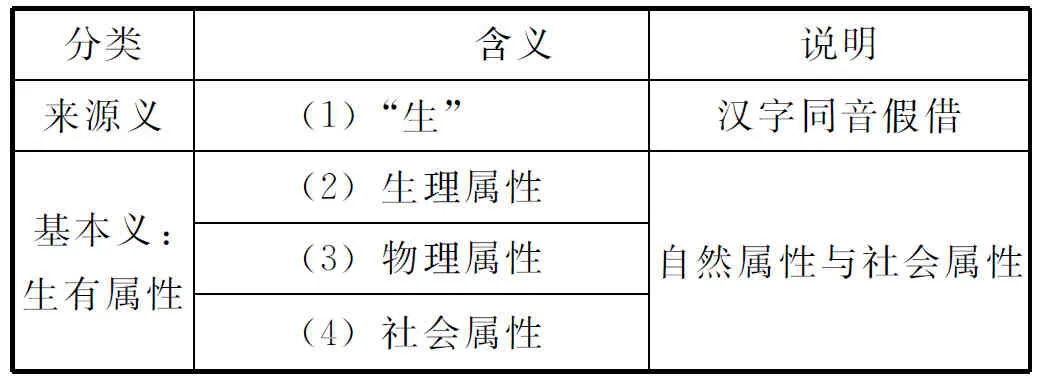

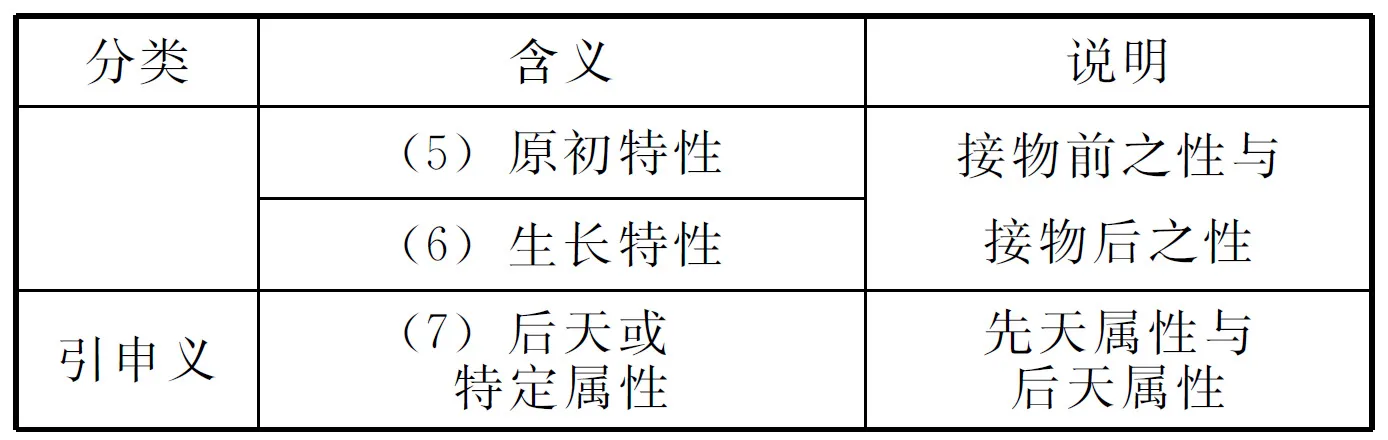

性字的所有这些含义,并非一团乱麻,而是有内在的逻辑关联。除了含义(1)(7)之外,其余皆从属于生有属性这一范畴。具体来说,含义(2)(3)皆自然属性,(2)(3)(4)合起来分别代表自然属性和社会属性。含义(5)(6)分别是从静态特征(接物之前)和动态特征(接物之后)来理解人性。这五种含义都是从生有属性出发。再看含义(7),可理解为生有属性的进一步延伸。如果说含义(1)是性的来源义,含义(2)(3)(4)(5)(6)都是性的基本含义(生有属性)的展开,含义(7)则是对生有属性的延伸。大体关系如下:

分类含义说明来源义(1)“生” 汉字同音假借基本义:生有属性(2)生理属性(3)物理属性(4)社会属性自然属性与社会属性

续前表

分类含义说明(5)原初特性(6)生长特性接物前之性与接物后之性引申义(7)后天或 特定属性先天属性与后天属性

当然,以上所做的对先秦秦汉性字含义的归纳是否可行还有待验证,或许还有一些上述框架未能解释的例子,需要根据先秦秦汉文献进行全面的分析、修改和完善。这里只想指出,古人人性概念的含义虽多种多样,但其间并非没有关系和脉络。而一旦搞清了其间的关系和脉络,人性词义看似多样,却不难理解。

对于上述人性各词义系统全面的归纳,限于篇幅,现不做全面展开分析。本文重点以《乐记》《庄子》《淮南子》等书为例,来讨论原初特性和生长特性这两种词义。

三、原初特性——未接物问题

所谓原初特性,表面看来与生有属性含义无别,其实不是一码事。所谓原初特性,古人实际上是强调所谓“未接物状态”,它来自于《礼记·乐记》:

人生而静,天之性也;感于物而动,性之欲也……夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。人化物也者,灭天理而穷人欲者也。

在这段话里,“天之性”与天理相应,并与人欲对立,因而人欲不属于性/天性。若以性为生而具有的一切属性,则人欲当然属于性/天性,告子、荀子等多数先秦学者都如此理解。为何作者将人欲视作性外之物?原因在于认为性在未接物状态即有,而不是与物感应后而生:“感于物而动,性之欲也。”作者接下来将哀心、乐心、喜心、怒心、敬心、爱心六者排除在性之外,声称“六者,非性也,感于物而后动”。而这六者确实也可称为“人之好恶”,与《礼运》中的七情(喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲)义近。在《乐记》中,人凡是接物之后呈现的性质,皆不属于天性范畴。

这种严格地从接物/未接物之分来理解性之义,在《庄子》《淮南子》中得到了继承。《庄子》《淮南子》将原初特性作为性的主要含义,认为它是生命在完全没有接触外物,因而真正体现天命的原初状态下所具有的特性。人一旦降生之后就进入了社会,开始了接物,难免受到习染的影响,从而失掉天性。因此,人生的主要任务在于认识原初状态,并以回归此原初状态为宗旨,而这个原初状态正如《乐记》所说是静态的。《庄子》《淮南子》进一步认为原初状态以宁静、清虚、无为为特征。《庄子》《淮南子》认为,人极易为物所诱,沉湎于其中而不能自拔,从而导致性/天性的丢失。

张岱年先生曾总结古人所讲的生有属性(他称为“生而自然”)作为性之义有三种意谓:

一,“生而完具”的,即生时即已完备。

二,虽非生而完具,而确实是自发的,幼时虽无,长大则自然发生;固非由习而生,亦非由习而成。告子“食色之性”中之“色”即是此义,盖好色为长大方有。

三,生而有其可能或倾向,但须经学习方能发展完成,虽是由习而成,却非由习而生。荀子不承认此项。宋儒所谓气质之性则兼含上述三项含义。[34](P251)

据此,生有属性不一定是生来就有的,有时必须在后天生活中形成或呈现。张先生对性作为生有属性三种含义的理解,却不一定与《庄子》《淮南子》等的理解完全一致。在《庄子》《淮南子》看来,所谓生有属性是指接物前的特性,因此,第二、三项均不能被视为性之义。然而,第一项究竟该如何理解则是个问题。如果性是指未接物之前的特性,那凭什么说它只限于宁静、清虚这一特性呢?比如,食之性、五官之性不都是在未接物前就有了吗?对此,也许只能这样来解释:《庄子》《淮南子》认为五官之性皆是在接物状态中才体现出来的,凡是在动态的交接中体现出来的属性,不能称为先天就有的属性,也不属于性。这就把生有属性原始含义中“未接物前即有”这一思想发挥到极致。也正因如此,《庄子》《淮南子》不将我们“看到”的任何属性视为性,而只承认完全未接物前的属性为性。但是,凭什么说完全未接物前的属性是宁静、清虚和无为呢?他们的根据是:接物后的属性是在动态中展现的,而接物前既然不动,必定是宁静的;接物后的属性可称为有,接物前则为无,故号清虚;接物属有为,未接物属无为。

《庄子》外杂篇这样将宁静、清虚、无为和性联系在一起:

无为也,而后安其性命之情。(《在宥》)

明白入素,无为复朴,体性抱神。(《天地》)

《庄子》还构想了人类的原初状态,大致是在三皇五帝之前存在过的,那时,仁义礼智及百家之学、帝王之术尚未兴起,人们自然而然地生活,不加雕饰,无为素朴,人性亦处于正常状态。因此,复归本性就是指回到此原初状态。在作者心目中,人类原初的自然状态,就是此原初特性的最好体现,并在《马蹄》《胠箧》《缮性》等多篇中比较典型地描绘了此原初自然状态理想。这一自然状态说与西方从古希腊罗马晚期以来的自然状态说相比,虽有相似之处,但由于有明确的时代指称(三代以上、三皇五帝之前)而不完全一致。《天地》《至乐》等篇又从存在论的角度论述了生命是从无到有的过程,论证回到原初状态的合理性。总之,《庄子》外杂篇试图同时从宇宙论、历史观和人性论三个角度论证应回到原初状态。

以宁静、清虚等为原初特性(即性)的思想,在《淮南子》中被发挥到极致:

人生而静,天之性也;感而后动,性之害也。(《原道训》。注:此段与《礼记·乐记》一致,当源于后者)

达于道者,反于清静;究于物者,终于无为。以恬养性,以漠处神,则入于天门。(《原道训》)

古之真人,立于天地之本,中至优游,抱德炀和,而万物杂累焉,孰肯解构人间之事,以物烦其性命乎?(《俶真训》)

至道无为,一龙一蛇,盈缩卷舒,与时变化。外从其风,内守其性。耳目不耀,思虑不营。(同上)

夫唯易且静,形物之性也。(同上)

静漠恬澹,所以养性也;和愉虚无,所以养德也。外不滑内,则性得其宜;性不动和,则德安其位。(同上)

古之圣人,其和愉宁静,性也。(同上)

《淮南子》的大体思路是,人的形神只有回归寂静,才能不受外在万物影响,故圣人“仗性依神”,“处混冥之中,神气不荡于外,万物恬漠以愉静”(《俶真训》)。一个人追逐外物,精神飘荡于外,在这种情况下,要从具体事物中找回自我,那是舍本逐末;外内相符、形神不离的理想,需要在心神合一中达到:“心有所至,而神喟然在之,反之于虚。”(《俶真训》)

《淮南子》还认为,源于天地的人的精神是有限的,不能随意挥霍。“夫天地之道,至纮以大,尚犹节其章光,爱其神明,人之耳目曷能久熏劳而不息乎?精神何能久驰骋而不既乎?”(《精神训》)因此,要努力“使耳目精明玄达而无诱慕,气志虚静恬愉而省嗜欲,五藏定宁充盈而不泄,精神内守形骸而不外越。”(《精神训》)“圣人以无应有,必究其理;以虚受实,必穷其节;恬愉虚静,以终其命。”(《精神训》)这些大概是作者主张回到宁静、清虚的其他原因。

《淮南子》以水为喻:水虽本性清静,但极易被人搅混;人性虽本清静,也极易为物搅混。“今盆水在庭,清之终日,未能见眉睫,浊之不过一挠,而不能察方员;人神易浊而难清,犹盆水之类也。”万物对人性的扰乱也是同样的道理:“今万物之来,擢拔吾性,攓取吾情。有若泉源,虽欲勿禀,其可得邪!”(《俶真训》)这是典型地从动静对比来喻性。

四、对原初特性的质疑

《庄子》《淮南子》从原初特性来理解性之义,与先秦秦汉时期大多数学者对性之义的理解有别。但是,也不能说《淮南子》的解释方式就错了。因为《庄子》《淮南子》抓住了性字原始含义的一个重要特点,即“生来就有的属性”,自然是未及物时就有了。所谓原初特性,可以看做是对生有属性的发挥。

其实,我们前面提及的性字的其他几个含义,比如生理属性、物理属性、社会属性甚至生长特性等,都在一定程度上带有原初特性的特征。至少在古人的理解中,一切生有属性都是未接物之前即有的。所谓天命之谓性,当然是超越于接物与否而存在的,因而就是未接物前之性。只不过在其他文献中,原初特性未必被理解为宁静、清虚、无为而已。这种“未接物前即有”的概念,有时也被现代学者表述为“先验的”、“先天的”属性。《孟子·公孙丑上》就一再试图论证仁义礼智之端——恻隐之心、羞恶之心、辞让之心和是非之心——是先天而有的。“四端”明明皆是在接物过程中才表现出来的,孟子为何认为是生来具有的呢?他的理由似乎是,人们见孺子将入井而怵惕恻隐,并非是因为“内交于孺子父母”、“要誉于乡党朋友”或“恶其声”,因而恻隐之心是自然而然地涌现出来的。然而,这种“自然而然地涌现”也是一种接物状态。

严格说来,人们在特定情境下表现出某种心理,无论多么自然,也是接物之后的反应,何以能证明先天而有或未接物之前即有呢?这就涉及古人整个人性概念词义的内在矛盾问题。正如程颢所说:“盖‘生之谓性’、‘人生而静’以上不容说,才说性时,便已不是性也。”[35](P10)古人赋予人性概念“未接物之前”之义,或先验、先天之义,严格说来是不成立的。除了《淮南子》这种极端的例子外,在通常情况下,我们可以把古人所讲的生有属性理解为人物在外部环境中普遍具有的特征;由于其普遍性、规律性,可以说这些属性是先天地被决定的,故又称为天性。“先天地被决定”与“先天地具有”、“未接物之前即有”是有所别的,此即张岱年生有属性的第二义和第三义。在现代汉语中,人性一词也是同样的含义。

比如,日常生活中我们说雪有白的性质,其实是指在通常情况下,特别是白天光线下雪是白的,并不是说它在任何情况下,特别是任何光照下都是白的。如果把“雪有白的性质”从这些外在条件中抽离出来,变成一个抽象的逻辑命题,就容易被理解为雪在任何情况下都是白的。然而,雪没有脱离外部条件的、抽象意义上的“白性”。如果问:在脱离一切外部条件的情况下,雪的颜色性质如何?是不是白的?这就是一个无意义的问题,根本无法回答。

关于这一点,王国维先生有很好的分析。王国维《论性》一文也借助于康德(他称“汗德”)先验、经验二分说表达了先天意义上的性无法知晓的意思。对于性的认识究竟是先天的知识还是后天的知识?他认为:

若谓于后天中知之,则所知者又非性。何则?吾人经验上所知之性,其受遗传与外部之影响者不少,则其非性之本来面目,固已久矣。故断言之曰:性之为物,超乎吾人之知识外也。[36](P265)

人性之超乎吾人之知识外既如斯矣,于是欲论人性者,非驰于空想之域,势不得不从经验上推论之。夫经验上之所谓性,固非性之本然。[37](P265)

夫立于经验之上以言性,虽所论者非真性。[38](P265)

性的本义应该是一种先天就有的属性。但是,按照康德的观点,先天的属性只是一个空洞的形式、没有半点内容。康德指出,先天意义上的知识只有纯粹形式,而无实质内容。从这个角度看,性作为先天的属性在内容上也必然是空洞的,严格意义上的性是不可知的。而实际上,人们所讨论的所有性的含义或内容,只能是经验中的、后天的,似乎皆违背了性之本义或真义。这无疑是一个由人性概念的本义所预设的、不可解的逻辑悖论。正由于未发现这一点,中国古代学者论性始终无法走出性善论还是性恶论的循环怪圈,无论是说其善还是说其恶,都是从后天出发的,“故古今言性之自相矛盾,必然之理也”[39](P266)。中国历代之性论,之所以出现性二元论(性既有善、亦有恶)与性一元论(即性善或性恶统一人性观)之争,原因也在于此。这其实是一个从一开始就注定了无果的争论,因而是没有意义的。

破解王国维“性不可知”悖论的途径只有一条,即认识到古人虽赋予人性概念“先验或先天属性”这一含义,但事实上他们所谈之性,只是指事物在通常情况下普遍具有的特性而已。正因如此,《庄子》《淮南子》将经验中所得之性说成是原初特性,在理论上是不成立的。同样的道理,《孟子》中的孺子入井之例,也不能证明仁或恻隐之心为先天的人性含义。恻隐之心当然也是“物交物、则引之”而起的。王国维认为后天的性不是性(“非真性”,“非性之本然”),这是从性指生有属性这一本义出发得出的。其实,没必要固守性字的这一含义,如果我们能修正一下古人性概念的定义,将它理解为接物后的普遍特性,则古人的人性理论就可接受了。换言之,生有属性不应当指先天或先验属性,应当只是指被先天地决定的潜能,而不是指先天地具有的内容。从这个角度看,所谓生有属性与先天属性不是一码事,当然也并不是指后天属性。

认识到古人论原初特性的局限后,再回过头来看《庄子》《淮南子》,可以发现:所谓回到接物之前来看性,以宁静、清虚、无为为性,在逻辑上都是不成立的。因此,从规范的角度看,原初特性这一《乐记》《庄子》《淮南子》等书中的性之义,应当改造甚至抛弃或重新理解。

五、生长特性——以生存方式为性

我们再来看看先秦人性概念的另一重要含义——生长特性,我称之为“生存方式或成长法则”。根据张岱年的说法,最早明确提出从生存方式作为一动态过程理解先秦性字词义的是王夫之。张岱年在《如何分析中国哲学的人性学说》一文中称王夫之赋予性一种动态的含义,即指“生之理”,“以人类生活必须遵循的规律为性,这规律既包含道德的准则,也包含物质生活的规律”。[40]另外,唐君毅亦重从“生长趋势、方向”等角度来解性。这一思想在英国学者葛瑞汉那里也得到了阐发,并在西方汉学界引起了广泛的讨论。下面,我们说明把性理解为生存方式或成长法则,确实在《庄子》《淮南子》等文献中也有所表现。

需要指出的是,以生存方式或成长法则为性,是符合性字的本义的。如果说性的本义是生有属性,那么它不仅可以是静态的性质,也可以是动态的性质。所有的生物都有生长过程,其动态性质体现为生长的方式、规律或特点,这些就是当然也是生来就潜在地具有的。

我们先以《庄子》为例来说明性字的这一含义在早期文献中的表现:

彼民有常性,织而衣,耕而食,是谓同德;一而不党,命曰天放。(《马蹄》)

民之常性,就是民的生存方式,这是针对人而言的。《马蹄》中还有针对动植物的例子:

陶者曰:“我善治埴,圆者中规,方者中矩。”匠人曰:“我善治木,曲者中钩,直者中绳。”夫埴木之性,岂欲中规矩钩绳哉?

这里,将马和树的本性理解为其正常的或健全的生存方式再妥当不过了。诚如作者所说:“夫马,陆居则食草饮水,喜则交颈相靡,怒则分背相踶,马知已此矣。夫加之以衡扼,齐之以月题,而马知介倪、闉扼、鸷曼、诡衔、窃辔。故马之知而态至盗者,伯乐之罪也。”可见,伯乐对马的伤害并不仅仅是局部的生理机能,而是马的生存方式被颠覆了。因此,性字之义不应当理解为生理属性,而是生存方式。

老聃曰:“请问,仁义人之性邪?”孔子曰:“然。君子不仁则不成,不义则不生。仁义,真人之性也,又将奚为矣?”……老聃曰:“……天地固有常矣,日月固有明矣,星辰固有列矣,禽兽固有群矣,树木固有立矣。夫子亦放德而行,循道而趋,已至矣。又何偈偈乎揭仁义,若击鼓而求亡子焉?意!夫子乱人之性也!”(《天道》)

上文中,孔子说仁义为人之性的理由之一是“不义则不生”。“不生”就是不能健全生存,所以性有生存方式之义。所谓“仁义为人之性”,就是指仁义合乎人的恰当生存方式,也可以说符合生命健全成长的法则。另外,日月有明、星辰成列、禽兽成群、树木有立,都不简单地是自然属性,亦有生存方式之义,皆属于天地之常。《庄子》又认为,人们贪图名利,追逐仁义,都属于伤性、损性、易性(《骈拇》)。为什么这样说呢?因为违背了生命之常然,我认为这个“常然”当指正常的生存方式,也可理解为健全成长的法则:

且夫待钩绳规矩而正者,是削其性者也;待绳约胶漆而固者,是侵其德者也;屈折礼乐,呴俞仁义,以慰天下之心者,此失其常然也。天下有常然。常然者,曲者不以钩,直者不以绳,圆者不以规,方者不以矩,附离不以胶漆,约束不以纆索。(《骈拇》)

这里,如果把性理解为生理属性,似乎不如理解为正常的生存方式更通顺。就树木而言,“削其性”的性理解为生理属性未尝不可;但对人而言,“呴俞仁义”为失其常然,当然不限于指生理属性受伤害,而是指不能健全成长或正常的生存方式不复存在。所谓“曲者不以钩,圆者不以规”之类,就是指事物皆有自身合适的生存或存在方式。《骈拇》批评“属其性”于仁义、五味、五声、五色,皆非性命之情,即有此义。

《淮南子》同样有不少以生存方式或成长法则为性的例子:

夫萍树根于水,木树根于土,鸟排虚而飞,兽跖实而走,蛟龙水居,虎豹山处,天地之性也。(《原道训》)

上段中,若将性理解为生理属性似亦可通,但若理解为成长方式显然更顺,特别是“虎豹山处”一句。

今夫徙树者,失其阴阳之性,则莫不枯槁。故橘树之江北,则化而为枳;鸲鹆不过济;貈渡汶而死。形性不可易,势居不可移也。(《原道训》)

“形性不可易”若理解为成长方式比生理属性更顺。“阴阳之性”当指万物阴阳两面交替互动的方式,由此体现了万物的成长方式,从“阴阳之性”术语看,“形性”之性更应当理解为成长方式。

广厦阔屋,连闼通房,人之所安也,鸟入之而忧。高山险阻,深林丛薄,虎豹之所乐也,人入之而畏……形殊性诡,所以为乐者,乃所以为哀;所以为安者,乃所以为危也。(《齐俗训》)

此处性可理解为生理属性,但也暗含着由生理属性决定的动物生存方式。

六、原初特性还是生存方式?

《庄子》对于宁静、清虚、无为的生活方式理想的论述背后,还有一个也许更深层次的理念,即真正顺乎性的生活是自然而然的。所谓自然而然,包括反对:(1)沉湎于感官欲望;(2)追逐个人名声利益;(3)消耗精神,心劳神疲。其中(3)或许可看做是(1)(2)的自然结果,而(3)的含义显然来自前述原初特性之义。如果我们把(1)(2)与(3)结合起来,就可发现,所谓无为、清虚并不是一无所为,所谓自然而然并不是放任一切,而是指感性欲望和名声利益这些东西会伤害人的精神、心理,会摧残健全的生活。因此,合乎性就代表恰当的生活方式或健全成长的法则,《庄子》宁静、清虚、无为意义上的性,或可解读为基于对健全成长法则意义上的性的认识。

百年之木,破为牺尊,青黄而文之,其断在沟中。比牺尊于沟中之断,则美恶有间矣;其于失性,一也。跖与曾史,行义有间矣,然其失性,均也。且夫失性有五:一曰五色乱目,使目不明;二曰五声乱耳,使耳不聪;三曰五臭薰鼻,困惾中颡;四曰五味浊口,使口厉爽;五曰趣舍滑心,使性飞扬。此五者,皆生之害也。而杨墨乃始离跂自以为得,非吾所谓得也。(《天地》)

这两段文字强调声、色之类感官欲望以及仁义之类道德法则,皆可能成为“生之害”,因而导致“天下不安其性命之情”,也就是违背性命的实际需要。这里所说的性,虽似指原初特性,但若理解为生存方式或成长法则更妥当。

这里涉及性的两个含义:一是指生存方式或成长法则[含义(5)];二是指宁静、清虚、无为[含义(6)]。有时理解为第一种含义非常通顺,但不符合全篇文意。如果硬将两者统一起来,当然可以说作者认为回到清虚、宁静符合生命健康成长的法则,尽管这未必是作者的本意。鉴于“宁静无为”这一人性词义在《庄子》中本已存在,我们认为将“生存方式”[含义(5)]和“宁静无为”[含义(6)]这两重人性之义结合起来,可以让《庄子》的人性思想更自圆其说。也就是说,它在讲宁静无为时,事实上是基于人性作为一种生存方式的理解——宁静、清虚、无为符合生命健全成长的法则。

下面,我们来尝试一下在《淮南子》用含义(6)代替含义(5),以便保留其人性论思想的精华或合理成分[鉴于含义(5)本身在逻辑上的前述缺陷]。如果把性理解为天然决定的恰当成长法则或生存方式,这就走出了人为设定一个并不存在或无法证明的“未接物状态”(原初特性)的樊篱,直接从后天动态过程出发理解性。这样理解就会发现,《淮南子》所谓的回到宁静、清虚才合乎性的思想,实际上是对人性健全成长法则的发现;而《淮南子》作者认识不到这一点,误以为回到宁静、清虚是回到原初状态,也即回到性之本然。其实,在《淮南子》中有很多地方,其所谓性解释为生存方式更顺当。

我们注意到,《淮南子》在以原初特性为性的同时,有大量批评情欲之词,认为情欲乱性、逆性(这一思想也可看做源于《庄子》等道家思想)。这与作者对性的理解基本一致,他们认为情欲是感物而动的,所以是后起的,而性是原初的、先天的。“人性安静,而嗜欲乱之。”(《淮南子·俶真训》)其实,人有情欲为何不是天生的呢?《淮南子》之所以不接受荀子等人以情欲为性之观点,正因为视性为接物之前的宁静状态,而情欲是感物而动的。但是,从另一个角度看,在以情欲为逆性的地方,若将性字理解为健全成长的法则,反而更妥当。该书认为,感官影响精神,声色破坏本性:“耳目淫于声色之乐,则五藏摇动而不定矣;五藏摇动而不定,则血气滔荡而不休矣;血气滔荡而不休,则精神驰骋于外而不守矣。”(《淮南子·精神训》)这种感官欲望逆性之说,如果理解为违背了人性健全成长的法则,而不是破坏了原初状态的宁静、清虚,也是可通的。事实上,绝对意义上的宁静、清虚,正如古人所说,是“身如槁木,心如死灰”,不可能是一种真正的理想生活状态。《淮南子》对此也有明确意识:

夫喜怒者,道之邪也;忧悲者,德之失也;好憎者,心之过也;嗜欲者,性之累也。人大怒破阴,大喜坠阳,薄气发瘖,惊怖为狂。忧悲多恚,病乃成积;好憎繁多,祸乃相随。(《原道训》)

这里的“道之邪”、“德之失”、“心之过”与“性之累”是平行对应的,都在强调同一个含义:情绪和嗜欲与人性的成长需要对立,或者说,并不符合人性健康成长的法则。一方面,从本篇上下文看,“嗜欲者,性之累”一句中的“性”,却应该是指未接物前的宁静、清虚状态或特性。本段的逻辑是喜怒、忧悲、好憎、嗜欲破坏或违背了人生来具有的宁静、清虚状态。“圣人不以人滑天,不以欲乱情。”(《淮南子·原道训》)“乱情”即乱性,情、性二字常通用,都与嗜欲对立。另一方面,从行文“破阴”、“坠阳”、“发喑”、“为狂”、“多恚”、“病积”、“祸随”等一系列术语可以看出,作者也是认识到情欲违背了生命健康成长的法则,所以才是“性之累”。

乐作而喜,曲终而悲。悲喜转而相生,精神乱营,不得须臾平。察其所以,不得其形,而日以伤生,失其得者也。是故内不得于中,禀授于外而以自饰也。不浸于肌肤,不浃于骨髓,不留于心志,不滞于五藏。故从外入者,无主于中,不止;从中出者,无应于外,不行。故听善言便计,虽愚者知说之;称至德高行,虽不肖者知慕之。说之者众,而用之者鲜;慕之者多,而行之者寡。所以然者何也?不能反诸性也。(《原道训》)

在这里,“不能反诸性”应当理解为,人们之所以不能用善言便计、行至德高行,是因为惑于外诱,喜怒无常,内外失调,精神紊乱。“反诸性”即“内得于中”。前述人们沉迷于钟鼓、管弦、车马、酒乐,而不能真乐,原因在于“内不得于中”。“内不得于中”即“不能反诸性”,故性可指七情六欲发动之前,即原初的清静完美状态。但是,另一方面,作者也是从精神紊乱、喜怒无常、须臾难平、日以伤生等不健康状态来论证的,所以这里的性也可以说包含着人性健康成长的法则这一含义,“不能反诸性”就是指违背了这一法则。

嗜欲连于物,聪明诱于外,而性命失其得。(《俶真训》)

贪饕多欲之人,漠睧于势利,诱慕于名位,冀以过人之智植于高世,则精神日以耗而弥远,久淫而不还,形闭中距,则神无由入矣。(《原道训》)

形神相失、精神日耗,当然代表不恰当的生存方式,原因在于昏于势利、慕于名位,根子是贪饕多欲。从全篇看,贪饕多欲就是指人陷于感官欲望引诱,脱离了原初的清静本性。如果换一个角度,贪饕多欲之所以逆性,是因为它导致形神相失、精神日耗,也就是说,违背了人性健康成长的法则。下文称“夫精神气志者,静而日充者以壮,躁而日秏者以老。是故圣人将养其神,和弱其气,平夷其形,而与道沈浮俯仰。恬然则纵之,迫则用之”(《原道训》),这段是在论证宁静、清虚的重要,但也可以理解为描述生命健全成长的法则,所谓“形劳而不休则蹶,精用而不已则竭”(《精神训》)。

《淮南子·览冥训》曰:“夫全性保真,不亏其身。”此处的“性”与“真”相应,当指人原初的本真状态,未受染于世事。葛瑞汉屡称此句,以之为由谓性指恰当的生活历程,虽不切于本义,但若将性理解为生存方式或成长法则,同样可通。

限于篇幅,以上考证了先秦秦汉人性概念的两种词义及其相关性,即作为原初特性的人性概念与作为生存方式或成长法则的人性概念。

[1][36][37][38][39] 王国维:《论性》,载傅杰编校:《王国维论学集》,昆明,云南人民出版社,2008。

[2] 王国维:《王国维全集》(全20册),杭州,浙江教育出版社,2009。

[3][40] 张岱年:《如何分析中国哲学的人性学说》,载《北京大学学报》(哲学社会科学版),1986(1)。

[4][18][31] 张岱年:《中国伦理思想研究》,上海,上海人民出版社,1989。

[5][26] 唐君毅:《中国哲学原论·原性篇》,香港,新亚书院研究所,1968。

[6] 唐君毅:《中国哲学原论·原性篇》,北京,中国社会科学出版社,2005。

[7][17] 徐复观:《中国人性论史·先秦篇》,上海,上海三联书店,2001。

[8][15] 牟宗三:《心体与性体》,上册,长春,吉林出版集团,2013。

[9] 牟宗三:《圆善论》,长春,吉林出版集团,2010。

[10][14][27] Angus C.Graham.StudiesinChinesePhilosophyandPhilosophicalLiterature.Albany,N.Y.:State University of New York Press,1990.

[11] 江恒源:《中国先哲人性论》,太原,山西人民出版社,2014。

[12] 阮元:《性命古训》,载阮元:《揅经室集》(上下册),北京,中华书局,1993。

[13] 傅斯年:《性命古训辩证》,上海,上海古籍出版社,2012。

[16][20] 曾昭旭:《呈显光明·蕴藏奥秘——中国思想中的人性论》,载刘岱主编:《中国文化新论思想篇——理想与现实》,台北,台湾联经出版事业公司,1982。

[19] 张立文:《中国哲学范畴发展史(人道篇)》,北京,中国人民大学出版社,1995。

[21] 韩强:《儒家心性论》,北京,经济科学出版社,1998。

[22] 丁四新:《先秦哲学探索》,北京,商务印书馆,2015。

[23] 姜国柱、朱葵菊:《中国人性论史》,郑州,河南人民出版社,1997。

[24] 傅元龙:《中国哲学史上的人性问题》,北京,求实出版社,1982。

[25] 李沈阳:《汉代人性论史》,济南,齐鲁书社,2010。

[28] 李景林:《教养的本原:哲学突破期的儒家心性论》,北京,北京师范大学出版社,2009。

[29] 张祥龙:《先秦儒家哲学九讲:从〈春秋〉到荀子》,桂林,广西师范大学出版社,2010。

[30][34] 张岱年:《中国哲学大纲》,北京,中国社会科学出版社,1982。

[32] 陈大齐:《研讨人性善恶问题的几个先决条件》,载《孔孟月刊》,1970(8)。

[33] 陈大齐:《孟子性善说与荀子性恶说之比较研究》,台北,“中央”文物供应社,1953。

[35] 程颢、程颐:《二程集》,王孝鱼点校,北京,中华书局,2004。

(责任编辑 李 理)

The Diversity of the Term “xing”(nature) in Early Chinese Texts:A New Interpretative Framework

FANG Zhao-hui

(School of Humanities,Tsinghua University, Beijing 100084)

The termxing(nature, predisposition) is one of the most important concepts in traditional Chinese philosophy and there had been many doctrines of human nature with concerns of this term in Chinese history for more than two thousand years. However, it is since pre-Qin period (before 221 BCE) that this concept had already acquired many different senses. In order to have a good understanding about the historic debates of human nature (eg. is it good or evil?), it seems necessary to clarify all these different senses of the termxingas well as the connections among them. On basis of a comprehensive study of original classics as well as a study of various researches (traditional and modern) about the termxing, this paper proposes to summarize all important senses of the Chinese characterxinginto seven as below: (1) life, (2) physiological qualities,(3) material qualities, (4) social or moral qualities, (5) original qualities, (6) characteristics of growth or development, (7) acquired or specific qualities. In discussing these senses, the paper concentrate upon analyzing the sense (5) and (6) according to two Taoist classics, namely,ZhuangziandHuainanzi.

xing(nature, predisposition); original qualities; characteristic tendency of growth

国家社会科学基金项目“先秦秦汉‘性’字词义及其与人性论关系研究”(16BZX042)

方朝晖:清华大学人文学院教授,博士生导师(北京100084)