近年来中国宏观调控和经济政策的特征分析

毛振华 张英杰 袁海霞

近年来中国宏观调控和经济政策的特征分析

毛振华 张英杰 袁海霞

近十年来,从“双防”到“四万亿”强刺激,从强刺激到定向调控,从微刺激再到供给侧改革,从过度强调有效需求不足和危机管理转向强调潜在供给能力下降和结构性改革,一系列的宏观经济政策帮助我国积极应对全球金融危机,也越来越呈现出中国特色的宏观调控特点。表现在:配合总量政策,结构性调控力度不断加大;“三位一体”调控模式更加强化,短期调控与长期改革结合,政策连续性、协调性不断增强;宏观调控理念有所创新,提出宏观调控机制化,调控方式更加灵活。但调控目标的多元化决定了调控手段的泛化,目前我国的宏观经济政策在一定程度上存在过度干预微观经济的问题,这是导致宏观经济波动的原因之一。

宏观调控;微刺激;结构性调控;新常态

改革开放以来,中国在转型过程中实现了经济稳定与快速发展,国民经济体系不断完善,初步建立了市场经济体制,综合国力大大提升,GDP总量从1978年的3 645.2亿元增加到2015年的676 708亿元,人均GDP达到8 016美元。在过去的十年里,尽管全球性金融危机引致了世界经济形势的动荡,全球经济从“大缓和”转向了“大衰退”,但中国经济仍然保持了较高的增长速度,在全球经济中所占的比重持续上升,市场化与经济开放度显著提高,人均产出和收入持续增长。

中国经济能够在全球经济衰退的大背景下继续保持高速、稳定的增长,与随着宏观经济发生阶段性变化,宏观经济政策做出了积极的、适度的调整有着密切的关系。从政策目标来看,在2008年以前,我国宏观调控的目标主要围绕防止经济增长由偏快转为过热、稳定物价和保持经济平稳发展等;2008年以后,宏观调控的目标转变为“防止经济增速过快下滑”,使用扩张性的宏观调控工具,经济下滑的趋势得以控制;在物价水平出现持续上涨的情势下,2011年,宏观调控目标转变为“稳定物价总水平”;中共十八届三中全会以来,也就是2013年以来,宏观调控的目标围绕改革,转变为“稳增长、调结构、促发展”。

随着中国经济发展进入经济增长换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期“三期叠加”的新常态,在潜在增长平台下移、结构性减速及周期性力量的作用下,中国经济由高速增长转为中高速增长。在这一时期,人口红利逐渐消失,资源环境约束加强,经济发展面临的结构性问题日益突出。为了应对新的经济形势,我国的宏观调控政策也随之进行调整,从“双防”到“四万亿”强刺激,从强刺激到定向调控,从微刺激再到供给侧改革;从过度强调有效需求不足和危机管理向强调潜在供给能力下降和结构性改革。不容否认,虽然宏观经济政策的调整较为有效地应对了全球性金融危机和世界经济整体衰退给中国经济发展带来的冲击,但从目前来看,仍难以止住经济增速下行的趋势,中国经济处于一个非常关键的时期。因此,根据中国经济发展的实际状况和存在的深层次问题,认真总结过去十年我国宏观调控和经济政策所呈现出的特征,对于中国经济未来的健康稳定发展具有重要的理论意义和现实意义。

一、配合总量政策,结构性调控力度不断加大

无论是在全球金融危机期间,还是迈入“新常态”的发展阶段,重视结构性调控都是中国政府进行宏观调控的重要特点。2008年爆发全球性金融危机以来,西方经济体的宏观经济政策受到一定的质疑和批评,而其所依据的主流西方经济理论也遭遇危机。[1]从经济学方法论的角度来讲,生产力发展不平衡等经济发展基本特征决定了研究我国经济发展的经济理论与美国等西方发达经济体的经济理论应该有不同的基本假设,从而也决定了运用西方经济学的总量分析方法和总量调控方法来研究中国经济问题具有一定的局限性。[2]对于经济危机以及宏观调控的反思,更加凸显了结构性调控的重要性。比如,曾经被视为扭曲市场机制行为的产业政策回归美国*2008年全球金融危机爆发后,美国先后通过了《综合性能源计划》、《2009年美国复兴和再投资法案》、《美国清洁能源与安全法》和《美国制造业促进法案》,并于2011年开始实施“高端制造伙伴”计划。等发达经济体,并成为其走出危机的制胜法宝。而中国宏观调控的一大特色则是结构性调控政策的运用,包括产业政策、贸易政策、汇率政策等广义的结构性调控工具。

综观近年我国的宏观经济政策,结构性调控的力度在不断加大。宏观经济政策在保持“取向不变”的前提下,运用总量性政策的效果明显减弱,更加偏重于结构性和功能性政策的选择[3];在经济发展呈现周期性、结构性与趋势性下行的经济新常态下,结构不合理是当前我国经济发展中遇到的最为突出的问题,包括经济增长动力结构、城乡二元结构、产业结构、分配结构等等;而发展转型与促进结构调整是当前阶段不可逾越的重要目标,结构性政策更能应对中国当前的经济常态,同时能更有效地促进结构调整、加快转型。事实上,任何一次经济危机和危机调整都是总量因素与结构性因素、趋势性因素和周期性因素叠加的产物,按照中国人民大学宏观经济分析与预测课题组对于目前潜在产出缺口的测算,2012—2014年中国产出缺口并非像很多学者所言的趋近于0,而是高达-1.8个百分点,比2000—2007年回落了2.4个百分点,比2008—2011年回落了1个百分点。中国宏观经济的潜在产出回落了1.5个百分点左右的水平,负向产出缺口进一步扩大了。这种测算可能决定了中国宏观经济的治理在用需求管理政策对冲产出缺口扩大的同时,更重要的是要采用结构性政策来缓解潜在产出水平下滑的冲击。例如,为了减轻宏观税负,激发企业活力,积极实行结构性减税政策,从扩大营改增试点改为全面实施营改增;针对中小企业经营困难问题,适时推出差别化信贷政策和税费减免政策等,多手段促进中小企业发展;严格控制对“两高一剩”行业的贷款,支持对整合过剩产能的企业定向开展并购贷款,促进产能过剩矛盾化解;发挥差别准备金动态调整机制逆周期调节作用,通过调低宏观热度等参数促进贷款平稳增长;不断优化信贷结构,引导金融机构继续加大对铁路等重点项目、保障性安居工程和“三农”、小微企业等薄弱领域的信贷支持力度;等等。

二、“三位一体”调控模式更加强化,短期调控与长期改革结合,政策连续性、协调性不断增强

宏观经济政策通常被理解为更多地关注短期波动,西方发达国家以财政政策和货币政策为主的宏观经济政策,也是以“熨平短期波动”为主要任务。而我国的宏观调控则是将中长期战略规划与财政政策、货币政策结合起来,实现了宏观调控的短期目标与中长期目标的衔接。这种规划、财政、货币政策构成“三位一体”的中国特色的调控模式,即强调以“国家发展战略和规模为导向,以财政政策和货币政策为手段,并加强财政政策、货币政策与产业价格等政策协调配合,提高相机抉择水平,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协调性”。

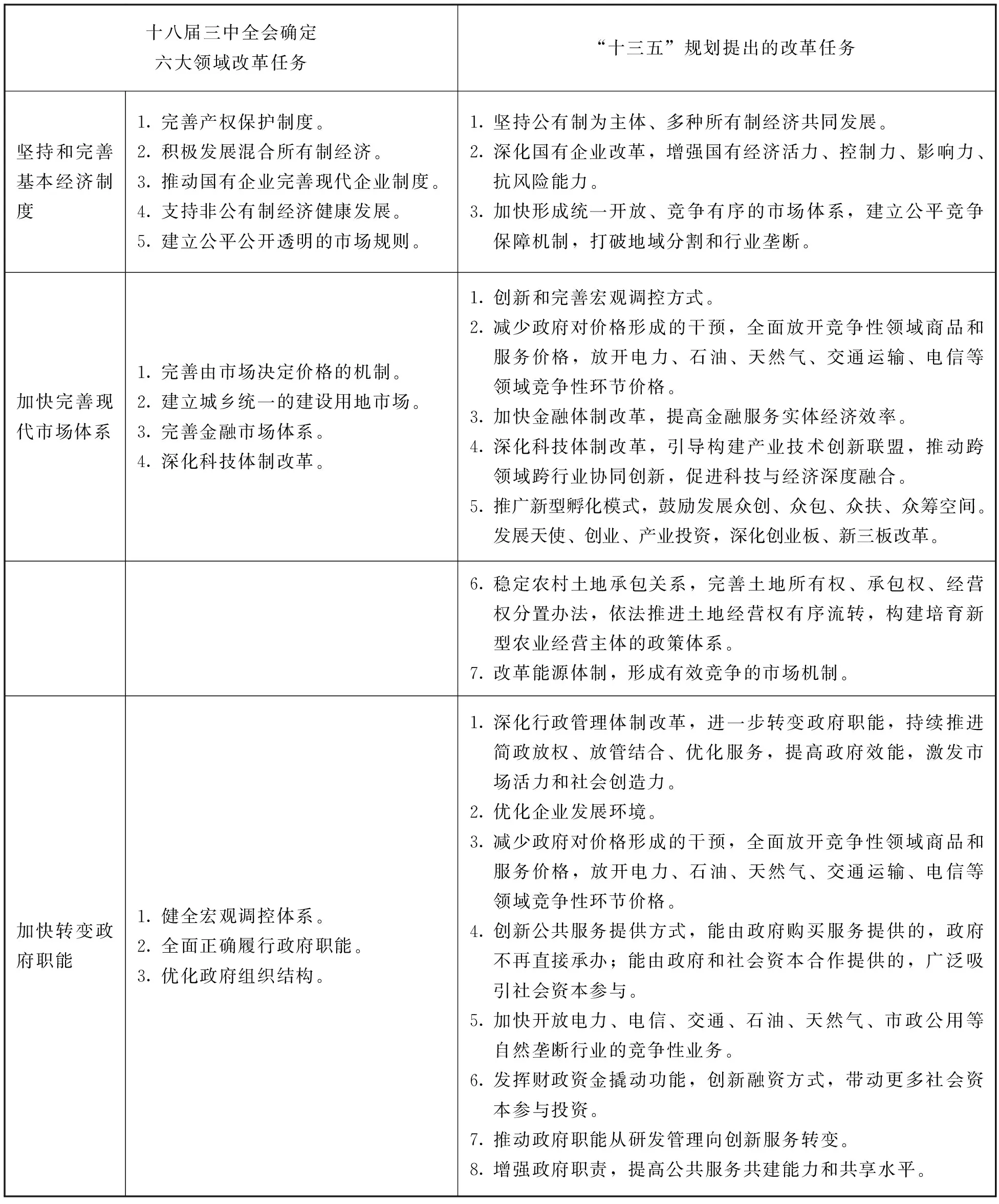

近十年尤其是中共十八大以后,中国的宏观经济政策将短期调控与长期改革相结合,寓改革于宏观调控之中的特点越来越明显,政策连续性不断增强。一方面,新的宏观经济政策的出台,不仅注重巩固前期政策实施的效果,也紧密结合国内外经济形势的变化。比如,2008年以来,快速增长的地方政府债务规模以及其不透明和复杂的状况是我国经济运行中的重要隐患,并成为国内外关注中国主权风险的重点之一。为了避免出现地方性债务风险,中央政府先后颁布了《2014年地方政府债券自发自还试点办法》、《关于加强地方政府性债务管理的意见》、新修订《预算法》和《地方政府一般债券发行管理暂行办法》。从“代发代还”到“自发自还”,再到地方债务置换以及限额管理,这些政策的出台不仅通过改革使得我国地方政府发债方式和债务管理逐步规范化和市场化,部分债务风险通过债务延期得以缓解,同时也体现了政府在债务发行和管理规范机制方面做出的探索。另一方面,宏观政策更注重长期与短期的衔接,短期政策调控效果与长期改革推进相衔接。比如在价格领域,进行了资源性产品价格改革,成品油价格形成机制更加市场化和透明;在金融领域,继2012年调整贷款利率区间后,又全面放开金融机构贷款利率上限,积极推进利率市场化;在对外开放方面,以自贸区为突破点,进一步推动金融等相关产业以及外向型经济升级;等等。与此同时,政策实施也更加重视政策的协调性,通过财政政策、货币政策、产业政策、贸易政策等“组合拳”的方式来共同发力。例如,为了支持实体经济发展尤其是小微企业发展,通过加大结构性减税力度、出台差别化信贷政策以及扩大资产证券化试点、盘活存量等,加强了信贷政策、税收政策与产业政策的协调配合。另外,政策的连续性也通过规划文本内容体现出来,从中共十八届三中全会《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》到十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,再到“十三五”规划文本,都体现了全面改革推进的连续性、一致性。具体内容参见表1。

表1 “十三五”规划延续了十八大以来的重要内容

三、宏观调控理念有所创新,提出宏观调控机制化,调控方式从特殊转向常态化、一般化,设定上下限

中共十六大以来,中央政府多次强调完善宏观调控体系,从“宏观调控主要采取经济办法……建立计划、金融、财政之间相互配合和制约的机制”,到“综合运用财政、货币政策,提高宏观调控水平”,“综合运用货币政策与财政政策,调节社会总需求与总供给的基本平衡,并与产业政策相配合,促进国民经济和社会的协调发展”,这些表述明确了以财政政策和货币政策作为主要宏观调控手段,并提出要实现宏观调控机制化,体现了决策层宏观调控理念的创新。形成宏观调控的决策和实施的机制化,是以不变应万变。缺乏机制化,一旦经济形势发生变化,就容易出现政策频频出台、各部门同时出招等非常态化政府干预,往往会带来一些问题。目前我国的微刺激政策存在两个明显的问题:一是碎片化,即措施应急、零碎不系统,缺乏措施之间的衔接;二是措施对经济运行的影响效力短暂,短期化特点明显。实现宏观调控决策和实施机制化,将有助于减少政策碎片化,降低政策短期化的发生概率。

近年来,中国经济下行压力较大,微刺激政策形成了一个“经济增速下滑—微刺激—小幅反弹—再下滑”的循环圈。如此循环,宏观调控就需要守住下限。2013年中央创新宏观调控目标定位,提出了区间调控的新思路,确定经济运行合理区间的“上限”是通胀率目标,“下限”是增长率目标和失业率目标。只要经济运行在这一区间,就保持宏观经济政策的相对稳定,把工作重点放在调结构、促改革上;一旦滑出这一区间,则坚决进行相应的调整,防止危及改革发展稳定大局。区间调控的实施对于市场预期的平稳、对于市场主体信心的稳定都起到了极为重要的作用,因为它明确宣示政府不会容忍经济滑出合理区间。2014年中央又在区间调控的基础上提出了定向调控的方式,即通过对不同部门、不同群体有针对性地降税、降费、降准、降息,着力解决小微企业、“三农”和新型行业的经营困难,增强它们的经营活力。从调控手段来看,与以往相比,除了运用行政性文件公告之外,宏观调控还更为灵活地运用经济、法律和技术手段,创新宏观调控方式,分类指导,有保有压,有扶有控,根据实际情况灵活、差别化地制定调控政策。同时,宏观调控的市场化特征也越来越明显,如在货币政策方面,除了灵活使用再贴现、再贷款、常备借贷便利、差别存款准备金率等工具稳定货币流动性外,还通过冻结续做长期票据、常备借贷便利等创新调控组合,处理好短期流动性与长期流动性的关系。

四、调控目标的多元化决定了调控手段的泛化,出现过多干预微观经济的现象,从而引起经济波动

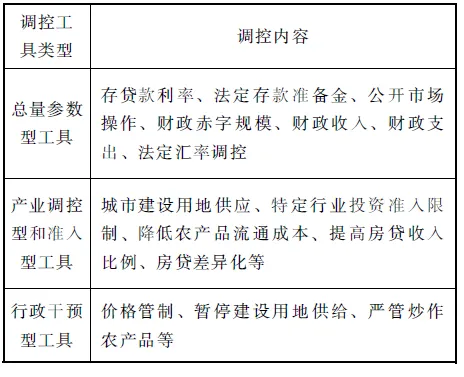

从历年中央政府的工作报告和相关文件来看,我国对于宏观调控的范围并没有做出明确说明,宏观调控的目标和对象界定比较宽泛。[4]以中共十八届三中全会关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)提出宏观调控的主要任务为例。《决定》指出,“宏观调控的主要任务是保持经济总量平衡,促进重大经济结构协调与生产力布局优化,减缓经济周期波动影响,防范区域性、系统性风险,稳定社会预期,实现经济持续健康发展”。从这段表述中可以看到,宏观调控的目标和对象不仅包括总量平衡,而且涵盖结构优化目标,因此,多元化的目标就需要产业政策等多样化的工具(丁伯根法则),同时政策实施主体上也必然表现为多部门参与,从而形成了宏观调控手段的泛化和多部门调控主体。宏观调控目标的泛化主要是深层改革滞后和市场体制不完善造成的结果,同时也是某些方面妨碍改革深化甚至客观上促进旧体制某些因素复归的现实根源。[5]在我国,调控主体除了发改委、财政部、人民银行,还有银监会、证监会、环保部、工信部、农业部等。调控手段也有几十种,既有中国特色的行政干预,比如2008年初的价格管制等;也有比较符合市场经济要求的调控工具,如利率、法定存款准备金、公开市场操作、财政赤字规模等“总量参数型工具”,以及针对特定行业投资管制、信贷与IPO有保有压的“产业调控型和准入型工具”。参见表2。

从理论上讲,宏观经济波动短期变异度较高造就了宏观调控的相机抉择特点,而与结构演变相关的产业政策等取向比较稳定,调控工具的多样化总体上会导致宏观调控微观化。而多部门调控主体则容易出现政府部门较为随意地干预投资、信贷、准入等微观经济活动,或由于政府过多干预,导致更为严重的经济波动(如信贷驱动的投资过热等)。多种工具并用,提振经济时难以辨识各自作用和累计效果,容易刺激过火;经济紧缩时,又可能因类似机制作用而使经济降速过大。例如,应对国际金融危机时,“四万亿”强刺激带领中国率先从金融危机中走出,对全球经济复苏产生一定影响,但同时,货币超发也引发新一轮通胀和更严重的产能过剩等。总体上说,宏观调控目标的泛化,往往会对市场机制发挥作用本身形成制约,反过来也为调控泛化制造借口:或是处于宏观调控之中,或是依赖宏观调控,寄希望于刺激政策,认为宏观调控是万能的。

表2 我国政府宏观调控工具

宏观调控实质上是政府对市场的干预,这种干预必须建立在尊重市场规律的基础上,只有坚定不移地推进市场化改革,才能夯实宏观调控的微观基础。中共十八大报告指出,经济体制改革的核心问题是处理好政府与市场的关系,必须尊重市场规律,更好地发挥政府的作用。而推进经济体制改革,处理好政府与市场的关系,最重要的是在更大程度上、更大范围内发挥市场在配置资源方面的基础性作用。长期以来,我国粗放式的经济增长方式之所以很难转变,与生产要素如土地、资本、重要资源品价格受政府管制,价格水平长期偏低有关。从经济增长的驱动来看,资本因素仍是我国经济增长的最大贡献者,稳增长的关键在于资本效率的提升,而目前资本效率偏低,根源是政府主导型的经济发展方式,高效率的民间投资并未充分启动。[6]

五、 小结

过去的十年,中国与全球其他经济体一起共同经历了严重的金融危机和经济衰退,虽然随着世界经济进入低速增长与深刻调整周期,中国经济增速有所放缓,但放眼全球,中国经济依然保持了较高的增长率,占世界经济比重持续攀升,市场化与开放度显著提高,人均产出和收入持续增长,社会保障制度逐步完善。十年来,从“双防”到“四万亿”强刺激,从强刺激到定向调控,从微刺激再到供给侧改革;从过度强调有效需求不足和危机管理向强调潜在供给能力下降和结构性改革,中国的宏观经济政策调整帮助我们首先从金融危机中走出,也越来越呈现出中国特色的宏观调控特点:配合总量政策,结构性调控力度不断加大;“三位一体”调控模式更加强化,短期调控与长期改革结合,政策连续性、协调性不断增强;宏观调控理念有所创新,提出宏观调控机制化,调控方式更加灵活。但是,由于我国调控目标的多元化以及多部门的调控主体决定了调控手段的泛化,从而在一定程度上导致政府过度干预微观经济,这成为宏观经济波动的根源之一。如应对国际金融危机时,“四万亿”强刺激带领中国率先从金融危机中走出,对全球经济复苏产生一定影响,但同时,货币超发也引发新一轮通胀,更严重的产能过剩等。

从目前宏观调控政策的实施效果来看,以微刺激为主的需求政策边际效应递减,前期产能过剩行业和地方政府融资平台的资金需求拉高了资金成本,使得违约风险上升,金融机构不良贷款不断攀升,又导致金融机构对外借贷趋于谨慎,致使货币市场短期利率波动不能有效传导至资本市场,货币政策效应减弱。同时,由于地方政府财政收入增长速度放缓,配套资金不足,加上产能过剩使得投资乘数减小,积极的财政政策效果也打了折扣。随着进入新常态时期,原有的制度红利和人口红利逐渐消失、劳动力成本不断攀升、资源环境发展约束不断增强,而生产领域的大面积过剩与部分领域(尤其是服务业领域)的供给长期不足等结构性矛盾进一步激化,低成本学习模仿、技术进步的后发优势随着我国要素成本提升以及金融危机后全球需求低迷而丧失。针对这一系列结构性问题,中央政府提出进行供给侧结构性改革。 “供给侧”改革不是否定需求侧,而是要把需求和供给管理更好地结合,在适当扩大总需求、释放新需求的同时,注重创造新供给推动供求均衡发展。从理论上讲,供给侧经济学重视发展生产,通过减税,恢复企业活力,而以需求管理为主的凯恩斯学派侧重刺激需求,通过反周期调控熨平短周期经济波动。美国前总统里根和英国前首相撒切尔夫人执政时都曾以供给学派经济学为理论依据,通过减税和国企私有化等供给侧改革,提升生产率。对于我国而言,供给侧结构性改革的推进,关键是要提高经济增长的质量和效益,全面提升中国各方面的要素生产力。这种思路已经在推进的改革和调控中有所体现。

“十三五”期间,简政放权、放松管制、加快金融业对外开放和改革、国企改革、土地改革以及提高创新能力等改革必须不断推进,以促进资源优化配置,提升全要素生产率。与此同时,还要通过产品价格和要素价格改革,引导资本和劳动在不同部门进行优化配置,实现过剩产能的出清以及经济结构的调整。经济结构的调整体现在存量调整和增量调整两个方面,存量方面加大过剩行业的去库存和去产能,增量调整则表现为加大供给不足的部门,尤其是加大各类服务业的投资供给,加大对新兴产业的培育力度。

在“新常态”和“三期叠加”的背景下,中国经济增长处于结构调整的“关键时期”,中国经济发展面临的结构性问题依然突出。这些问题的形成有经济发展自身的问题,更多的也是经济体制方面的问题,从长期来看,解决这些问题必须依靠更深层次的改革。

中共十八届三中全会以来,以改革增强市场经济活力、促进经济增长的取向十分清晰,自上而下的改革路线图应运而生,更深层次的改革不断推进。一方面,推进政府职能转变,不断简政放权,破除投资发展的体制机制障碍,推动大众创新、大众创业,提升企业和个人投资发展意愿。下放的权利,一部分下放到各级地方政府,一部分直接下放给企业和社会组织。另一方面,围绕缩小收入差距和要素价格“两大核心”改革,国有企业改革、土地制度改革、财税金融体制改革、资本市场等重点领域的改革工作在持续推进。随着改革的不断深入,宏观调控政策和调控手段也应做出相应的调整。

[1] 陈璋:《范式之争、中国经验与宏观经济理论创新》,载《经济学家》,2008(5);张小晶:《主流经济学的危机与未来》,载《经济学动态》,2009(12);张小晶、李成、常欣、张平:《后危机时代的中国宏观调控》,载《经济研究》,2010(11)。

[2] 陈璋:《中国宏观经济问题研究方法论》,北京,中国人民大学出版社,2006;袁海霞:《中国宏观经济调控方法论研究》,载《中央财经大学学报》,2007(6)。

[3] 袁海霞:《2013年宏观政策特点及2014年宏观调控取向判断》,载《当代经济管理》,2014(4)。

[4] 卢锋:《宏调的逻辑——从十年宏调史读懂中国经济》,北京,中信出版集团,2016。

[5] 卢锋:《宏观经济失衡的体制探因》,载《金融时报》,2014-08-14。

[6] 黄志钢、刘霞辉:《中国经济中长期增长的趋势与前景》,载《首届中国宏观经济论坛论文集》,2014。

(责任编辑 武京闽)

Characteristics of China’s Macro-Regulation and Economic Policies in the Recent Years

MAO Zhen-hua, ZHANG Ying-jie, YUAN Hai-xia

(China Chengxin Credit Management Col.,LTD,Beijing 100031)

Throughout the recent decade,we witnessed from “Preventing Over-Heating and Inflation” to the strong stimulation of “Four Trillion”, from strong stimulation to directional adjustment and control, from Minimal Stimulation to Supply-Side Reform, then from emphasizing the lack of effective demand and management crisis to emphasizing the decline of potential supply and structural reform; while pulling the country out of the financial crisis, China’s macroeconomic policies are displaying more and more Chinese characteristics of macro-regulation: strengthened “Trinity System” and combination of short-term regulation and long-term reform, enhanced policy continuity and coordination; along with aggregate policies, the magnitude of structural regulation increases; innovative macroeconomic regulation concepts that result in more flexible macro-regulation mechanisms. Further diversified regulation objectives lead to a broader range of regulation tools, which may bring over-intervention to the ordinary state, and meanwhile become one of the major sources of fluctuation to the macro-economy.

macro-regulation; minimal stimulus; structural regulation; New Normal

毛振华:中国人民大学经济研究所所长、教授,博士生导师,中诚信国际信用评级有限责任公司首席经济学家;张英杰:中诚信国际信用评级有限责任公司董事总经理;袁海霞:高级经济师,中诚信国际信用评级有限责任公司研究部高级分析师、高级经理(北京 100031)