巴赫金对话理论视角下的英语专业文学课程教学

李莉莉

(大连外国语大学英语学院,辽宁 大连 116044)

【语言与文化】

巴赫金对话理论视角下的英语专业文学课程教学

李莉莉

(大连外国语大学英语学院,辽宁 大连 116044)

英语文学课程属于中国高校英语专业的必修课程,具有语言教学和人文教育的双重功能。但是,目前英语文学课程情况并不乐观,甚至开始遭遇生存危机。巴赫金对话理论可以帮助揭示出目前英语文学课程教学过程中普遍存在的两大误区,并进一步挖掘出文学课程之于语言教学的特殊优势。

巴赫金;对话理论;英语文学课程

2000年教育部颁布的《高等学校英语专业英语教学大纲》(以下简称《大纲》)将英美文学课程确定为专业必修课程,指出:“文学课程的目的在于培养学生阅读、欣赏、理解英语文学原著的能力,掌握文学批评的基本知识和方法。通过阅读和分析英美文学作品,促进学生语言基本功和人文素质的提高,增强学生对西方文学及文化的了解”。[1]由此可见,英语文学课程具有重要的人文教育和语言教学价值。然而,英语专业文学课程境遇并不乐观:2015年12月输入“英语专业文学课程现状”在中国知网(CNKI)上进行主题检索,共有相关论文160篇,文中不乏“文学无用”“边缘化”“尴尬境遇”和“生存危机”等字眼儿;英语专业文学课程改革势在必行。前苏联文艺理论家、语言学家米哈依尔·巴赫金的“对话理论”不失为良策,该理论对英语专业文学课程的课程界定、教学内容选择、课堂教学设计等多层面都具有十分积极的指导意义。

一、巴赫金对话理论的内涵

通俗来讲,一个对话关系的成立需要涵盖四个方面:说话人;听话人;说话人与听话人之间的互动方式;对话内容。

首先,说话人与听话人。如果将说话人设定为“自我”,那么听话人就是“他者”。不过,巴赫金对话关系中的自我和他者之间绝不是主、客体之间主动、被动式对立关系,自我和他者相互依存,“我不能没有他者,不能成为没有他者的自我,我应在他人身上找到自我,在我身上发现别人,我的名字得之于他人,他为别人而存在,不可能存在一种对自我的爱情”。[2]在巴赫金看来,自我与他者各自占据独特的视角,拥有不同的体验,二者之间“不是对立的二元关系,而是非对称的二元关系”,[3]没有他者参与的自我认识只能是片面的、不完整的,二者互为补充,共时共生,都是实现全面认知的不可或缺因素。从这个意义上讲,说话人和听话人都具有对话主义倾向,各自内部已蕴含着对话关系。

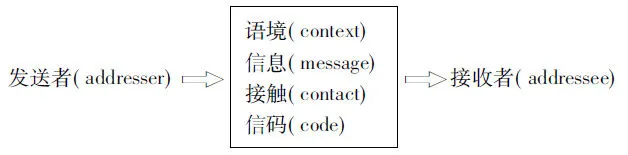

其次,关于说话人与听话人之间如何互动交流,巴赫金并不认同形式主义学者罗曼·雅各布森的观点,并对其在题为“语言学与诗学”的演讲中所提出的“语言传达图式(见图1)”,[4]尤其是其中的“接触”和“信码”这两个因素予以批判。

图1 语言传达图式

雅各布森“信码”概念的提出将“发送者(说话人)”和“接收者(听话人)”的身份转换成“编码者”和“解码者”,人与人之间的交流俨然变成了电报员之间的信息传递,“发送者将要传递的内容参照电码本转成信码传递给接收者,接收者再将接收到的信码参照同样的电码本还原为最初传递的内容”。[5]如此一来,人与人之间的交流则成为机械性的编码和解码过程。雅各布森在其语言交流模式中将“接触”单独列为其中一个因素,巴赫金认为这一做法违背了真实情况下的话语交流。“接触”不是一个可以孤立于话语而单独存在的某种固定的物质通道和心理联系。也就是说,“接触”蕴含于话语实际交际过程中,随时接受着话语的编排,话语现实中的“接触”远比形式主义者所设定的固定接触模式复杂。这种复杂性的实质就是基于话语的“对话”,交流的内容和形式都不可能是现成的,内容和形式也不可能彼此孤立开来,“意义是通过对话产生的”。[6]

最后,从第二点看,对话内容绝对不应是雅各布森所指的“信息”。形式主义所指的“信息”是独立于说话人和听话人之外的现成的内容;而巴赫金的对话内容则不同,它是“话语”而不是“信息”。巴赫金对“话语”做出这样的描述:“任何现实的已说出的话语(或者有意写就的词语)而不是在辞典中沉睡的词汇,都是说者(作者)、听众(读者)和被议论者或事件(主角)这三者社会的、相互作用的表现和产物”。[7]依此来看,话语具有内在的对话性,只能存在于具体的、动态的对话中。

由此可见,巴赫金对话理论的核心概念是“话语”,不是抽象的、外在现成的语言系统;说话人和听话人之间在现实生活中都具有内在的对话关系,如果强制割裂这种内在的对话性,就会导致独白。依据对话理论,文学课程的教学内容应关注真实的文学文本,即文学话语;在课堂教学过程中,师生之间、学生之间、文学文本与读者之间应保持自然的对话关系,避免走进独白的误区。

二、英语专业文学课程教学的两个误区

(一)客观主义误区

其实,基于真实文学文本教学的文学课堂并不是没有,很多高校英语专业都开设了类似于“英语文学选读”的课程,问题是这些文学课程是否名副其实。王守义教授早就有过顾虑,他指出,如果“把外国文学教学单纯作为提高学生语言实践能力的一个途径,当作进行语言实践能力训练的一个辅助手段,只强调外国文学教学中的语言教学,就会流于偏狭”。[8]事实上,很多教师在文学文本细读课程上仍然专注于词汇、语法的解释或句子结构的分析,从而导致文学课程成为传统精读课程的翻版。换句话说,文学课程并没有真正体现自身的人文价值,而只是沦为语言技能培训的工具。即便文学课程设置由文学史回归到了文学文本,如果教学方法还停留在介绍作者生平、时代背景、故事梗概、讲解单词以及解释疑难句子上,文学话语最终又回到了客观的语言系统,这无形中大大消解了文学课程的人文价值。

上述教学模式实际上是犯了巴赫金所提到的客观主义错误,这个错误源自于对文学文本的错误认识,不能将文学文本话语简单等同于自然科学视野里的客观事物。客观主义概念中的语言是一个规范性、自足、固定的静态体系。然而,现实里的话语必定是在具体的社会历史条件下,在持续的语言实践过程中产生的。话语不是一个先验的法则,语言学习者不可能通过掌握或牢记固定的语言规则或公式而习得语言,语言能力也不能简单地被理解为学习者能够输出合乎语法规范的句子。客观主义错误支配下的文学课程教学,将文学话语等同为主体之外的、固定化的客体语言形式,单纯注重词汇、语法规则的讲解,致力于了解以及掌握关于语言系统的知识,这违背了话语本质,是十分片面的。

另外,学习者与文本之间需要建构一种主体间性的对话关系。只有如此,学习者才能超越单纯了解词汇语法规则、获得文学知识的冰山一角学习模式,真正与文本展开互动,通过对话磋商建构新的知识,深刻理解文本,进而彰显出文学课程的人文教育价值。

(二)主观主义误区

文学课堂上的另一个需要回避的误区就是主观主义,这个错误源自于文学文本读者这一主体的自我崇拜,自从文学评论家罗兰·巴特宣称“作者已死”之后,这种崇拜之势日盛。从某种程度上讲,这种主观主义错误导致读者自由意识的无政府主义,读者一味追求文字游戏,标新立异,以至于文学理论家伊格尔顿将这种阅读体验称之为“自我放纵的、前卫的享乐主义”,他冷静地指出:“所有的读者都处于各自特定的社会和历史情境中,他们的文本解读势必要受到各自特定情境的规约。”[9]在这一点上,伊格尔顿的观点与巴赫金如出一辙。

巴赫金首先承认主观主义的确有其积极的一面,具有创新价值,但它的消极之处绝不容忽视。主观主义错就错在“将语言所具有的意识形态或者意义特质,归于主观个体心理层面而不是社会”,[10]这样做的结果就是使作品脱离社会交际的客观现实,脱离作品产生时代的历史现实性,变成某些心理的个体,变成某种感觉装置。

巴赫金对话理论下的“文本细读”在实质上并不同于美国“实用批评”所倡导的脱离外在环境的“书页上的文字”“文本自身”。[11]严格来讲,对话原则下的文本细读更贴近英国文化批评家利维斯的版本,“文本细读在实质上是借此进入话语情境的一种方式,而不是要将文本同其外在情境分离开来”。[12]简言之,文本解读必须在特定的社会、文化、历史情境中进行,不能脱离外在环境天马行空地臆想,脱离了外在环境的个人臆想只能是无源之水、无本之木,是没有价值的个人独白。文学课堂上对于文学文本的解读需要结合特定的社会历史环境加以分析,尊重文学作品的社会历史担当。

三、英语文学课堂上的语言教学

“话语不是句子,而是说出来的句子,或简而言之,话语就是表达。话语意义一方面由所说出的句子决定,另一方面也取决于句子表达的过程。这个过程包括说话人、说话人话语所指向的听话人、一个具体的时空、该话语之前和之后的话语。一言以蔽之,就是语境。”[13]由此可见,在具体的语言表达中,输出合乎语法的正确句子只是一个必要的条件,还有一个更重要的方面就是:说话人需要做到在具体特定的场合能说出符合这个场合情境的适当话语。总而言之,语言学习者不仅要了解诸如语音、语义、语法等这些构成语言系统的要素,还要学会在具体的场合恰当地使用这些要素。美国语言教学专家克拉姆契(C.Kramsch)就曾提出过语言学习应该讲“语言‘适切(appropriation)’而不是语言‘习得(acquisition)’”。[14]

在巴赫金看来,所有的话语都是有指向性的,对话性是其内在的机制。如果语言教学单纯注重对语言组成要素的了解和掌握,而不关注语言使用的外在因素和语境,学习者就无法真正理解具体的话语含义;专注于物化的、固定的语言系统的学习,只能让学习者具有使用语言进行表达的可能性,而无法帮助学习者完成真实的话语输出,交流也只能停留于表层,甚至有可能造成误解,无法实现真正意义的理解和对话。

在英语文学课堂上,教学者应在关注学习者语言积累、夯实学习者语言基本功的同时,更需注意帮助学习者树立和培养语用意识;语言学习不仅要注重准确度和广度,更要注重适切度和深度。

四、结语

基于巴赫金对话理论开展英语文学课程教学具有十分积极的意义。首先,通过介入“话语”概念,文学课程从单纯为语言习得服务的语言课程转变为关注语言之外的社会、历史、文化等非语言环境的人文课程,学习者从单一的语言学习者转变为社会中的人,逐步树立起积极的思辨意识,从而彰显了文学课程的人文价值。再者,巴赫金“对话理论”将“语言”概念拓展到“话语”,将对语言客观系统的学习和掌握延伸到语言的使用和现实表达,从而将抽象的语言系统学习上升到具体真实的话语实践,在夯实学习者语言基本功的同时,注重培养学习者的语用意识。另外,巴赫金对话理念下的“自我”和“他者”关系,引导学习者构建主体意识,在培养跨文化交际意识的同时,让学习者注意寻求和提升自我价值,增强了“自我”在对话关系中的责任意识。

[1]高等学校外语专业教学指导委员会英语组.高等学校英语专业英语教学大纲[M].北京:外语教学与研究出版社,2000.26.

[2]董晓英.再登巴比伦塔—巴赫金与对话理论[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1994.22.

[3]Holquist,Michael.Dialogism:Bakhtin and his world[M].London:Routledge,2002.19.

[4]雅各布森.R.语言学和诗学[A].赵毅衡.符号学文学论文集[C].天津:百花文艺出版社,2004.175.

[5][13]托多洛夫.T.巴赫金、对话理论及其他[M].蒋子华,张萍,译.天津:百花文艺出版社,2001.251.233.

[6]Danow,David K.The Thought of Mikhail Bakhtin[M].New York:St.Martin's Press,1991.123.

[7]巴赫金.巴赫金全集(第2卷)[M].白春仁,译.石家庄:河北教育出版社,1998.92.

[8]王守义.外国文学教学与外语教学[J].外语学刊,1991,(5):64.

[9]Eagleton,Terry.Literary Theory:An Introduction[M].Oxford:Blackwell Publishing,1996.72.

[10]Gardiner,Michael.The Dialogics of Critique[M].London:Routledge,1992.12.

[11]Selden,Raman.A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory[M].London:Pearson Education Limited,2005.19.

[12]Storer,Richard.F.R.Leavis[M].London:Routledge,2009.87.

[14]Hall,Geoff.Literature in Language Education[M].London:Palgrave Macmillan,2005.36.

【责任编辑:王 崇】

H319.1

A

1673-7725(2016)06-0163-04

2016-03-05

本文系国家哲学社科项目“内容教学法理论指导下英语专业整体课程体系改革与实践研究”(项目编号:12BYY050);辽宁省教育科学“十二五”规划2014年度立项课题“基于经典文学阅读的英语专业综合英语课程教学实践与研究”(项目编号:JG14DB106);大连外国语大学2013年度校级教改立项重点项目“对话理论视角下的英语专业文学课程教学实践研究”(项目编号:2013Z0204)的部分成果。

李莉莉(1978-),女,河北唐山人,讲师,主要从事英美文学及其教学研究。