留学生二语交际偏误分析与理解

张耘鸣

(东北师范大学,吉林 长春 130024)

【语言与文化】

留学生二语交际偏误分析与理解

张耘鸣

(东北师范大学,吉林 长春 130024)

本文着眼于二语交际中的偏误现象,注重分析二语交际中偏误的产生原因,而为了更好地对交际中偏误进行理解,本文将提出二语交际的投射系统模型。

偏误;偏误分析;二语交际

一、引言

(一)相关概念阐释

Corder[1]认为偏误是语言偏离目标语的标准的一种现象,它的出现是因为语言学习者没有完全掌握和内化语言规则,而且Corder指出偏误在母语习得者和二语习得者中都会产生,而二语交际是根据二语交流以及二语交际意愿而衍生出的概念,在本文中,二语交际是指个体发起的同某人或某些人使用二语进行的交流。

(二)研究现状

研究者提出了各种研究偏误的理论,罗晓杰和孙琳[2]曾专门撰文探讨了对比分析、偏误分析、中介语三种偏误理论的偏误观、偏误分析方法及其研究成果,而有关偏误分析的实证研究也有很多,比如鲁健骥[3]曾详细地分析了外国人学习汉语中的语法偏误,将外国人语法上的偏误分为遗漏、误加、误代、错序四种类型。此外,李红印[4]、肖奚强[5]等人都从不同角度进行了偏误分析的研究。

在现有的研究中大多从偏误的产生加以研究,对偏误的理解的研究不够重视,并且多数研究在于提出教学策略以纠正偏误上,而本文希望提出一种模型帮助理解偏误这种现象。

(三)语料选择

本文语料来自长春某高校三名分别来自蒙古、俄罗斯和美国的留学生的访谈资料。本文分析偏误产生原因,并在分析的基础上提出二语交际的投射系统以帮助理解偏误。

二、错序偏误

在语序上,外国留学生常常将自己的语言习惯带入到二语交际之中,例如:

(1)他们都会对我很好,刚开始欺负的感觉,现在没有了。

(2)怎么问候父母的时候,他们也没有告诉我。

(3)可能下次我们会不做别的安排。

(4)穿多衣服。

(5)挺好的,(对中国)挺好的印象。

我们可以发现,蒙古留学生将宾语置于谓语之前,比较一下两句:

(1)他们都会对我很好,刚开始欺负的感觉,现在没有了。

(1.1)他们都会对我很好,现在没有了刚开始欺负的感觉。

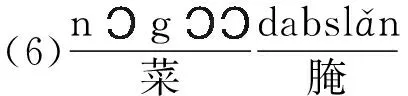

在(1.1)现代汉语的表达方式上,“刚开始欺负的感觉”充当“没有”的宾语,置于“没有”之后,而在蒙古语中,中心词是动词时,名词作动词的补充成分,例如(转引自道布[6]):

这也就意味着在组合关系上,蒙古语的动宾关系组合常常是相反的,而又存在着短语套短语的语法现象,所以,在(1)句中,蒙古留学生把“刚开始欺负的感觉”处理成为一个名词性的短语,充当宾语,所以将“刚开始欺负的感觉”置于“没有”之前。更有力的证据是将(1)句转换为蒙古语后是符合蒙古语的语法规范的。而(2)句同样如此。

美国留学生会将状语与中心词的语序进行颠倒,对比:

(3.1)可能下次我们不会做别的安排。

(4.1)多穿衣服。

现代汉语中,助动词“会”表示的是一种客观的可能性,而否定时,否定副词“不”应置于动词之前。例如:

(8)明天会下雨。

(8.1)明天不会下雨。

而在英语中,情态动词may的否定时,否定词not在情态动词之后,所以正是这种差异导致了美国留学生在二语交际中的偏误。

(5)句来自俄国留学生,对比:

(5.2)对中国的印象好。

在(5.2)句中,“对中国”充当“印象”的定语,而句子的主语为“印象”,“好”在这里是形容词充当谓语。而在俄语中同样如此,但是,在俄语中Самое хорошее充当谓语置于主语之前,于是产生了(5)这样的句子。

三、遗漏偏误

我们发现,留学生本族语言固有搭配的介入是造成遗漏偏误的重要原因,比较以下几句:

(9)我帮你吗?

(9.1)我帮到你了吗?

(9.2)Is it helpful to you?/Is what I said helpful to you?

(10)性格有关系。

(10.1)和性格有关系。

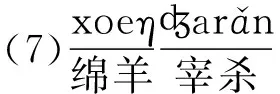

其中(9)(10)为访谈资料中的例句,(9.1)(10.1)为现代汉语的表达方式,(9.2)(10.2)为留学生本族语言中的表达方式。可以看到,实际上(9.2)可以直接虚化为:

也就是说,正是这样的固定的语言搭配习惯使得(9)句能够在二语交际中存在,这也意味着留学生很少认识到在现代汉语中“到”表示完成的时态这样的一种“虚”的概念。

而在(10.2)中同样如此。在俄语中,Отношение с是一个固定的搭配,表示“与……有关”的语义,而留学生在二语交际中直接将语义“关系”与“性格”加以固定,而忽视了现代汉语介词“和”这种“虚”概念的表达。

四、转换失误与缺失偏误

在四名留学生的访谈资料中,找到了如下的例句:

(11)比如我们拿小孩外面。

(12)上年的时候。

(13)中国是一个新的超能力,是世界上的超能力。

(14)我真的能说汉语。

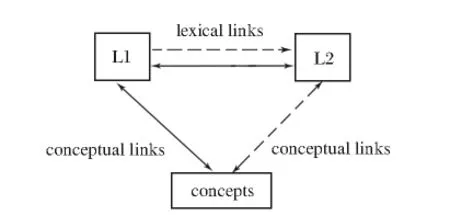

Kroll & Stewart在1994年提出二语词汇习得的修正等级模型(转引自骆涵[7]),如图1所示,修正等级模型认为二语学习者要想用目标语流利地交谈就必须独立于一语建立起二语词汇和概念之间的直接联系。学习者二语经历的增加,可以使得二语和一语词汇不仅可以通过词汇连接相联,还可以通过概念相联。但二语词汇和概念之间还很微弱,而且想变得和一语词汇与概念之间的连接一样强还很困难。

图1 修正等级模型

根据Kroll & Stewart的修正等级模型,对比:

(11.1)比如我们带小孩到外面。(11.2)For example, we take our kid out.

(12.1)去年的时候。

(12.2)Last year.

在这里,美国留学生在进行转换时,很明显地将本族语言中的take和last与汉语中的“拿”和“上”通过词汇相连接,例如:

(15)Here, let me take your coat. 来,我帮你拿大衣。

(16)Last month a shopkeeper's nephew was shot dead. 上个月一名店主的侄子被枪杀了。

在这两个句子中,take便是“拿”的语义,而last是“上”的语义。这也能说明,美国留学生在这两个词汇的连接方式上停留在了一语与二语通过词汇相连接的阶段,同时也没有认识到在现代汉语中“带—孩子”与“去—年”的组合关系,所以我们称这种情况为转换的失误,而这种转换的失误造成了偏误现象的产生。

而(13)(14)两句话,我们认为是一语与二语对应词汇的缺乏造成的,比较:

(13.1)中国是一个新的实力很强的大国,是世界上的实力很强的大国。

(13.2)China is a new super power, a new super power in the world.

(14.1)我的中文确实说得很好。

(14.2)I can really speak Chinese.

通过对比,我们可以发现,在英语中,可以用super power来直接连接一个概念,而对应的连接此概念的现代汉语词汇却存在缺失。所以美国留学生用“超能力”这个短语直接表示super power这样一个概念。同样的,really在英语中可以连接形容词的“真的”的概念,也可以连接副词“确实”的概念,例如:

(17)Is it really? 这是真的吗?

(18)It is really a big city. 这个城市确实很大。

在汉语中连接这两个概念需要两个词汇,这会导致留学生在词汇的组合上发现对应词汇的缺失,而选择用“真的”来进行表示,使得“确实”的概念缺失。所以导致了这种偏误现象的产生。

五、二语交际投射系统模型

通过上文的论述,我们可以看到,实际上,留学生与中国学生共享概念网络,但是在二语交际中因为种种原因造成了偏误的出现,同时也给二语交际者带来了理解的困难。而为了减少这种理解的障碍,在对外汉语教学的过程中,应该更加注重对外国留学生横组合关系的训练。

同时,我们也要清楚地注意到,这些不符合现代汉语规则的例句,在转换为留学生本族语言后都合乎他们本族语言的语法。Krashen[8]认为:“对偏误进行纠正是一种‘严重的错误’。”纠正偏误不但对二语习得的作用甚微,而且还会妨碍交流的正常进行。那么,在二语交际中,中国学生又如何理解这些句子呢?接下来,本文将简要提出在二语交际中投射系统模型。

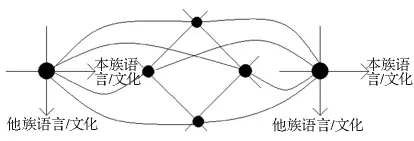

当二语交际在进行时,实际上已经进入了两种语言交流当中,甚至可以说进入了两种文化的交流当中。二语交际时,外国留学生和中国学生都是具备二语能力的个体,在交际进行的过程中,在他们之间已经确然地形成了一定的交际空间,在这样的空间当中,双方进行语义的传递、接受以及自由的选择,所以说这种交际是两种语言的扩散,或者更大意义上是两种文化的扩散式传播。这也就意味着不会有任何一方只站在了自己的语言及文化之上,而必然的站在两种语言以及文化交叉的焦点上来进行二语交际,如图2所示。

图2 焦点

所以外国留学生和中国学生都是在这样的交际焦点上进行二语交际,这也便能解释例句中外国留学生以本族语言的组合关系来组合他族语言。但是,中国学生实际上能够多少理解这些偏误,因为这些焦点投射在了概念的网络上,但在二语交际中,这种投射不是一对一的映射关系,而是一种散射式的投射关系,如图3所示。但是,在这里并不是每一条实线都意味着焦点投射到了每一个实际的概念,这里展示的只是其散射式的投射方式。比如上文(11)句,留学生在二语交际时将take一词投射到了“拿”的概念上,但是并不是说仅仅是做了这样的一次投射,因为take一词还可以投射到“占据”“带”等多个概念上,只是留学生在选择时,将其中的take与“拿”的投射关系带入到了二语之中。然而,作为中国学生在二语交际中,获得了(11)句这样的句子时,仍然能反应出(11.1)句这样的符合现代汉语语法的句子,这就是因为这样的投射不是单向的投射关系,而应该是一个投射的系统,如图4所示。

图3 焦点的投射模式

图4 二语交际投射系统模型

在二语交际中,双方通过这样的投射关系对概念网络依照交际焦点而进行选择,因而可以使得交际能够顺利地进行,这也就是说二语交际中投射系统的存在帮助了双方更好地理解彼此的语义,而更好地理解这种偏误的现象。

[1]Corder, S.P.The Significance of Learners' Errors[J].International Review of Applied Linguistics,1967.

[2]罗晓杰,孙琳.偏误理论与二语习得[J].外语学刊,2003,(2):103-105.

[3]鲁健骥.外国人学汉语的语法偏误分析[J].语言教学与研究,1994,(1):49-64.

[4]李红印.泰国学生汉语学习的语音偏误[J].世界汉语教学,1995,(2):66-71.

[5]肖奚强.韩国学生汉语语法偏误分析[J].世界汉语教学,2000,(2):95-99.

[6]道布.蒙古语简志[M].北京:民族出版社,1983.

[7]骆涵.第二语言词汇习得心理模型评述[J].中国外语,2006,3,(4):59-62.

[8]H. Dulay, Burt, M. and Krashen, S. Language two[M]. Oxford: Oxford University Press,1982.

【责任编辑:王 崇】

H030

A

1673-7725(2016)06-0192-04

2016-04-27

张耘鸣(1995-),男,辽宁沈阳人,主要从事汉语言文学研究。