民间图书馆开拓乡村阅读的新形式

——记江西宁都县乡村小学阅读夏令营

张晓芳

(北京大学信息管理系,北京海淀100871)

民间图书馆研究

民间图书馆开拓乡村阅读的新形式

——记江西宁都县乡村小学阅读夏令营

张晓芳

(北京大学信息管理系,北京海淀100871)

江西宁都县乡村小学阅读夏令营是民间图书馆协会(筹)与当地民间图书馆“三优园”开拓乡村阅读新形式的一次探索,旨在激活乡村阅读需求。本文梳理了夏令营的缘起、过程和内容以总结夏令营作为乡村阅读推广新形式的经验,在此基础上对团队建设、课程建设、基地建设等相关问题作了进一步的思考和讨论。

民间图书馆 乡村阅读推广 阅读夏令营 乡村阅读空间

1 缘起

江西省赣州市宁都县有一个民间图书馆叫“三优园公益图书馆”(以下简称“三优园”),它不仅免费提供文献借阅,还定期举办各种读书活动,是一个以文会友的公共文化空间。馆长黄水发是一位退休的中学校长,他将自己的住房捐献出来,集亲友、同道之力于2006年创办了“三优园”,以满腔热情投身于乡村阅读推广实践中,藉此推动贫困山区的社会教育[1]。

2015年12月4日,黄水发带民间图书馆协会筹备组的王子舟、戴靖、邱璐到宁都县小布镇小布中小学校做了调研,申请在该校建设“校园图书角”项目并将其纳入“三优园”的阅读推广基地中[2]。小布中小学校是一所全新的九年一贯制学校,含校本部、1所中心幼儿园、7所村小,其中校本部共有学生1248人、教师71人。2016年3月22日,民间图书馆协会(筹)批准该校为校园图书角的项目基地,同时也决定由“三优园”的黄水发馆长负责协调在该校举办第一个乡村小学阅读夏令营项目,以激发乡村孩子们的阅读兴趣。2016年7月3日,民间图书馆协会筹备组的王子舟、戴靖、张晓芳从北京出发前往小布中小学参加校园图书角项目的签约和乡村小学阅读夏令营的举办。通过全程观察并参与本次阅读夏令营,笔者摸索到了一点经验,也引发出了一些思考。现以此为例,探讨一下乡村小学阅读夏令营是否可以作为民间图书馆开拓乡村阅读的一种新形式,这个项目是否有持续、广泛开展的必要。

2 乡村小学阅读夏令营的过程

小布中小学校阅读夏令营由多方社会组织联合举办,即由民间图书馆协会(筹)发起和主办、田家炳基金会出资赞助、长沙市春雷公益助学促进会负责组织台湾政治大学的志愿者团队任教授课、“三优园公益图书馆”负责当地协调。夏令营的学员均为小布中小学的学生,由校方按100个指定名额、品学兼优且住家较近的标准从三至八年级共1000多名学生中选拔而来。本次夏令营属公益性质,学员参营无需交任何费用(包括餐费、营服、课程材料等),住宿在自己家里,午餐在学校。

本次阅读夏令营自2016年7月6日开营至7月11日结营,为期6天。此前几个月就开始了营前准备工作,包括落实学校、学员招募、课程设计、营服制作等,还提前建立了各方交流的微信群。7月5日下午,民间图书馆协会(筹)项目组王子舟、戴靖、张晓芳及其他各方人员先后到达小布镇,当晚即在小布中小学会议室召开营前座谈会。会上,本次夏令营的组织与合作方人员以及小布中小学各负责人员进行了第一次面对面交流,就各项营前准备工作的落实情况以及次日上午的开营仪式流程进行了会商,并商定由小布中小学校方安排担任营期教员的志愿者老师们于夏令营期间寄宿到当地的小学员家中,与小学员同食同住。

7月6日上午进行的是师生见面会和开营仪式。志愿者老师首先组织学员们在师生见面会上打破初见的陌生和羞涩,并通过分班和分组对学员进行了纪律化组织;学员们身着定制的营服,有序地参加开营仪并领取了营员手册。6日下午,学员们分A、B两个班、按课程表时间,正式投入夏令营的12项课程中(如表1所示)。来自台湾政治大学的志愿者老师们基于以往的支教经验、创造性地开发设计了本期夏令营的课程。其中“台湾课”旨在开阔视野,“当地课”启迪学员热爱家乡,“保健课”关注身心健康,“读书课”“绘本课”和“书信课”进行阅读指导,“塑像课”“音乐课”和“剪贴课”注重培养创造力,“团动课”“运动课”和“大地课”强调团队精神和协作能力。这些丰富多彩的课程陪伴夏令营的学员们度过了难忘的6天,直接或间接地激发了学员们的阅读兴趣。在7月11日的结营仪式上,学员们获得的结业证书进一步肯定了本次夏令营中学员们以及夏令营合作、组织方的努力。

表1 阅读夏令营课程表(印于营员手册上)

3 乡村小学阅读夏令营的课程特征

本次夏令营以“阅读”为主题,宗旨是通过阅读推广相关的课程激发乡村学校学生的阅读意识和阅读兴趣、提升小学利用“校园图书角”开展阅读活动的能力,同时加强民间图书馆与其校园阅读推广基地之间的联系。这是夏令营内容中“虚”的一面,主题明确、诉求清晰,对本次夏令营的成功起到了基础性作用。另一方面,主题的展开和宗旨的实现有赖于夏令营内容中“实”的一面,主要是课程的组织,以及时间、地点、人员、物资等其他内容的安排。

夏令营的成功与否主要看课程的规划设计和教学实践,也就是“教什么”和“怎么教”这两个问题。本次夏令营共开展了“当地课”“团动课”“绘本课”“书信课”“读书课”等12项课程,是由台湾大学生志愿者团队设计并提前与夏令营主办方进行沟通完成的。总体而言,这些课程既围绕“阅读”主题又结合学员情况,具五个突出的特征。

3.1 主题和目标明确

12项课程分为知识、体育、创意三个类别,构成整个课程格局,从不同角度对“阅读”主题进行展开,在授课过程中潜移默化地传递出阅读增广见识的重要性,向学员提供阅读方向和方法。如在知识类的“保健课”上,志愿者老师在介绍身心健康、如何健康吃饭、如何健康喝水的时候,有意识地引导学员踊跃发言,阅读面较广的学员提出了“心理疾病”“膳食金字塔”等知识点与老师互动,学员们在环环相扣的课程环节中或猜、或问、或讨论,一点点积累着保健知识,并在有奖抢答阶段学以致用。

3.2 过程中动静结合

首先就全部课程而言,室内授课类与室外活动类课程交相衔接,如在“绘本课”和“读书课”之后安排以闯关游戏为主要内容的“大地课”,使学员们在一静一动的变换中始终保持对课程的参与兴趣和思维活跃。其次就每一项课程而言,有动静的阶段性分工,如在“读书课”上既有学员们安静地自我阅读阶段又有志愿者老师带领的齐声朗读阶段,既有静听志愿者老师教授如何用“心智图”的方法梳理故事中的人物、时间、地点和事件等要素的阶段又有学员们热烈讨论、绘制并展示心智图的阶段,课程的最后阶段,学员们在之前的阅读和解读基础上,分组排练课堂小话剧,将《快乐王子》的故事生动地表演出来。

3.3 注重创造力培养

从培养小作家的“塑像课”到培养小音乐家的“音乐课”再到培养小画家的“剪贴课”等,相对于知识传授更加强调激发学员自身的创造潜力。比如在“剪贴课”上,学员们不仅学习到了一种新的艺术创作方式,即采用旧报纸、旧杂志来创作出精美的艺术画作,而且在志愿者老师的指导下充分调动创造力,从铅笔构思画作到彩笔描边再到拼贴作画无一不体现鲜明的个人风格,更有聪明的小学员直接从图书角中的绘本书中寻找灵感、加工创造,最后出自一双双巧手的拼贴作品“惊艳”了大家,展现了小学生们惊人的创造力。又如在“音乐课”上,学员们学会了基本的听歌打节奏后,就在老师帮助下发挥自我想象力来改编歌曲,唱“自己的歌”。

3.4 强调学员的主体性参与

本次夏令营将学员自身的知识和能力展现作为重要的、必要的课程组成部分。志愿者老师在实际授课过程中,结合小布的地方特色和学员们的已有知识构成,调整课程活动以充分调动学员们积极主动参与,引导学员善用自己的知识和能力,组织“自己的”夏令营课程活动,而不是仅仅一味灌输知识。如在“当地课”上,志愿者老师首先简单介绍了一名合格的小导游所需的知识和能力以及如何向人们介绍一个景点,其后就把课堂的话语权交给了学员们,学员们在老师指导下向远方的朋友写一封信来介绍自己家乡的风土人情和地方特产,并分小组绘制家乡的景区地图,根据自己绘制的地图向老师介绍家乡的各个独特的景区。通过这一课程,学员们更好地认识了自己的家乡,增加了对家园的热爱和自豪感,更在活动中主动思考能够使家园变得更加美好的方法。

3.5 营造体验式空间

夏令营课程相比寻常课程更加强调一种启发式教育和体验式教育的理念,这一过程更加强调技巧、灵感、创造性思维等隐性知识的传递与激发。为实现合作、参与、体验、交流等课程目的,本次夏令营的志愿者老师们通过设计特殊道具、改变教室布局和学员排位等,营造出独特的互动性体验空间。如在“台湾课”上,志愿者老师通过一张手绘的巨型“台湾大富翁游戏”图纸,为学员营造了一个游戏空间,身临其境领略台湾原住民的生活特征。在诸如此类的空间营造中,学员们更容易主动与同学和老师进行互动交流,而且他们不仅仅学到了一些知识又或是玩了一场游戏,而是仿佛切身体验了书本中那些鲜活的人物如何生活、知识如何在现实生活中运用。

需要注意的是,有趣、有特色的课程活动只有在有序的环境下才能发挥作用。本次夏令营在课程组织中尤其注重秩序规范,主要的经验体现在学员的细分管理和自我管理两方面。细分管理具体指分班分组化管理,分班授课有利于保证教学质量和促进师生充分互动,而将学员分成小组并分配一名志愿者老师在夏令营期间担任小组长全程随班则促进了集体活动的有序开展和师生课后的深度交流,同时本次夏令营的两个小班和六个小组可灵活进行组合和分离,以适应不同的授课需要。另一方面,学员的自我管理依赖于志愿者老师与学员、学员与学员间的熟悉和亲和程度,本次夏令营富有创意的自我介绍(如“我是外星人姐姐”)和集合口令(如“大眼睛、小嘴巴”)等营造了一个人性化化的师生融洽相处环境,在这样的环境中学员从内心希望能向老师和同学展现自己好的一面从而更为自律,如此能不着痕迹地调动学员们的能量促使其自我管理。

4 相关问题的讨论

对一次探索性的阅读夏令营而言,在回顾起过程和内容的基础上,更需要从一个理论抽象的角度,对其实践中的一些重要问题进行思考。下文主要就团队建设、课程建设、基地建设三方面提出一些建议和想法,以供讨论。

4.1 团队建设

从本次阅读夏令营的实践来看,团队建设主要包括两个层面,一是承担教学任务的志愿者教员团队,二是夏令营的组织与合作团队。就第一个层面而言,教员团队的建设则应着重关注其专业知识背景和性格特征。本次夏令营的志愿者教员是一支来自台湾的义务支教团队。首先,他们具有志愿奉献的公益心,正如其团长李盈萱所说的,要“像流星一样照亮黯淡的人生”,他们怀着赤诚的热心,不计回报地承担了本次夏令营的课程设计和授课任务。其次,团队结构比较丰富,成员分别来自数学系、传媒系、经济系等不同专业,性格上又有偶像派、实力派、亲民型、领导型等之分。这一结构中,各有所长有助于开发和适应丰富的课程,而性格互补有助于处理与学员的关系。如随着学员们与志愿者老师的熟悉和亲近,出现了课间与老师打闹等情况,这时候就需要两位“红白脸”的志愿者老师,既起到规束作用又不致伤了师生间好不容易培养起来的亲近关系。当然,这是就一支比较成熟的专业支教团队而言的,本次夏令营可谓有幸得之,此间的经验对于今后招募和培养新的教员团队颇有指导和借鉴意义。

第二层面的组织与合作团队建设更为复杂,不仅涉及人员的分工合作,还包括各相关单位间各项资源的统筹与协调。如前所述,本次夏令营联合了多地区、多方面的力量,不同单位各司其职、有效分工。多方合作的好处在于能够迅速集中力量、各自发挥所长,但同时也存在着参与方越多,沟通成本和防范成本就越高的问题。在本次夏令营中,各单位的人员早在夏令营筹备阶段就已通过邮件和电话方式逐一沟通各项细节,并提前建立了团队微信群,以保证信息通达、快速发现和解决问题;然而在夏令营期间,仍然存在因沟通不善而引起团队矛盾,以及学员与团队之间弄不清谁是谁、来自哪个单位等问题,应当引以为戒。

尤其是当夏令营的团队成员来自不同地区和单位、具有不同的知识背景和社会经历时,在一些问题上存在理念分歧是难免的,建立必要的沟通机制可以减少摩擦的产生。比如说,使平等合作、互相尊重相处模式成为团队的共识,制作必要的团队通讯录、团队成员简介和成员名片等交流工具,定期组织团队成员开展总结会或检讨会,使整个团队能在彼此了解的基础上互相尊重、正视彼此在教育理念和思维方式上的差异,且不分上下级、协同解决沟通障碍。

此外,公益性的团队往往由于缺少利益联结和契约限制,在人员的稳定性上有所欠缺。本次夏令营除了志愿者老师们全程跟营外,其余各方单位的参与人员根据其社会职务的要求有来有往、变动较大。而这其中又涉及团队成员的合理人数、团队成员角色的分派等问题,比如志愿者是否越多越好?设置负责记录和拍照的观察员是否会对夏令营课程造成干扰?观察员是否应该保持“旁观”态度还是允许参与夏令营的课程中?是否有必要设置夏令营营长,统筹和管理团队?营长的设置会否对团队的平等合作造成干扰?这些公益性活动中的团队协调性问题、稳定性问题等,可以称之为“公益失灵”,在实践中需要特别注意。总体而言,多方办夏令营是一个利大于弊的选择。而如何既保证“众人拾柴的力量”,又规避“公益失灵”的风险,正是在夏令营的团队建设中需要进一步思考探索的。

4.2 课程建设

本次阅读夏令营的多方合作模式最大的特点就是在短时间内解决了课程的设计问题。一方面引进了台湾大学生支教团队及其设计开发并运作成熟的课程,另一方面又结合当地客观环境和学员特征进行了一定调整。这种“直接引进”的课程建设模式,有其两面性,在速成、熟练的优点背后,存在着因地制宜的转化问题,如克服原有课程的教学惯性、对夏令营主题的适应、对实际人数和地点的适应等,生硬的转化或者简单照搬,效果可能事倍功半。而与之相对的“自主研发”的课程建设模式,虽解决了因地制宜的问题,但也存在设计开发周期长、团队协调等问题。因此,有必要进一步思考两种模式的结合与优势互补,在自主研发课程的过程中参考直接引进的课程经验,或许是一种可以尝试的结合方式。

从实践出发,夏令营的课程建设主要应体现在创造性、灵活性和持续性三个方面:

4.2.1 创造性

从上文课程表可见,本次夏令营的课程既有培养联想和创作能力的“塑像课”,又有开阔眼界和引导阅读后进行创作的“读书课”,又有培养动手能力的“剪贴课”、训练独立思考能力的“团动课”和“大地课”等。这些课程设计最显著的特征就是创造性,以“授人以渔”的方式,激发学员的创新思维,在课程中由学员自己而非老师来生产丰富的课堂成果。因此,除了课程名称和规则固定以外,课程过程和效果完全取决于所参与的学员。比如在“团动课”上,志愿者老师通过自创的三个难度逐级上升的团体合作任务:围圈起立游戏、扑克牌点点名和大围圈,促使学员们学会自我挑战、团队协助、并开动脑筋,挑战“不可能完成的任务”。在活动的过程中,老师不断地启发学员们自己总结失败的原因、去发现游戏中的成功经验,通过一次次的尝试和总结,一步步接近团队任务的成功,每一次的尝试和策略总结都具有极强的个性,在不同学员身上和不同班级呈现不同的课程面貌。

4.2.2 灵活性

课程设计要保持一定的灵活性,以应对不可抗力因素或根据学员实际情况适当调整。如夏令营的第二天由于小布当地整个乡镇停电,志愿者老师们迅速反应,及时调整了当天及后几日的课程安排,讲授不需要用到电教设备的“剪贴课”“塑像课”等,既保证了当天课程的顺利进行,也确保了本次调课不至于影响原定课程体系在动静结合和松紧分配上的考虑。此外,在每日的课程安排结束后,志愿者老师们会进行总结会(台湾团队称之为“检讨会”),对当日课程中的教学方式、学员反映等进行总结和反思,从而就次日教学实践做出相应的调整等。如在A班上“读书课”过程中积累的经验,经当天总结和反思后善用于次日B班的“读书课”上,做出了一些细节上的改善。这种不断反思、精益求精的追求,正是课程得以保持其灵活性的源泉。

4.2.3 持续性

持续性的课程一方面体现在对学员的持续性影响,即课程中激发和培养的阅读兴趣和阅读理念不因夏令营的结束而消失,能够持续地影响学员们今后的个人成长。正如迪斯尼首席执行官迈克尔·艾斯纳对他的夏令营经历所作的评价“夏令营本身就是一种利器,它丰富的内涵让我在漫长的一生中不断悟出更深的道理”[3]。另一方面,课程的持续性并不意味着下次举办夏令营时就可以照搬本次课程,而是根据实际情况与时俱进和因地制宜。对今后的夏令营而言,持续性是一个动态生长的过程,而非复制性增长。这不仅对课程如此,对夏令营的团队、模式、基地等其他方面的建设亦同理。

4.3 基地建设

从项目活动的界定上而言,乡村小学阅读夏令营是民间图书馆在其校园阅读推广基地上开展的阅读推广活动。其直接目的在于激活该校的“校园图书角”项目,促进该校学生的阅读需求和阅读氛围良性生长;其长远目的在于加强民间图书馆与学校以及其他当地阅读空间的联系,激活当地的乡村阅读环境。因此阅读夏令营的基地建设要基于当地阅读环境,从整体来考虑。本次阅读夏令营期间,民间图书馆协会(筹)还与“三优园”的分馆——“在这”的创办者就青少年游学项目进行了沟通,受到了启发,就如何联合多方力量进行阅读夏令营的基地建设,合力打造乡村阅读空间,有了更多的想法。

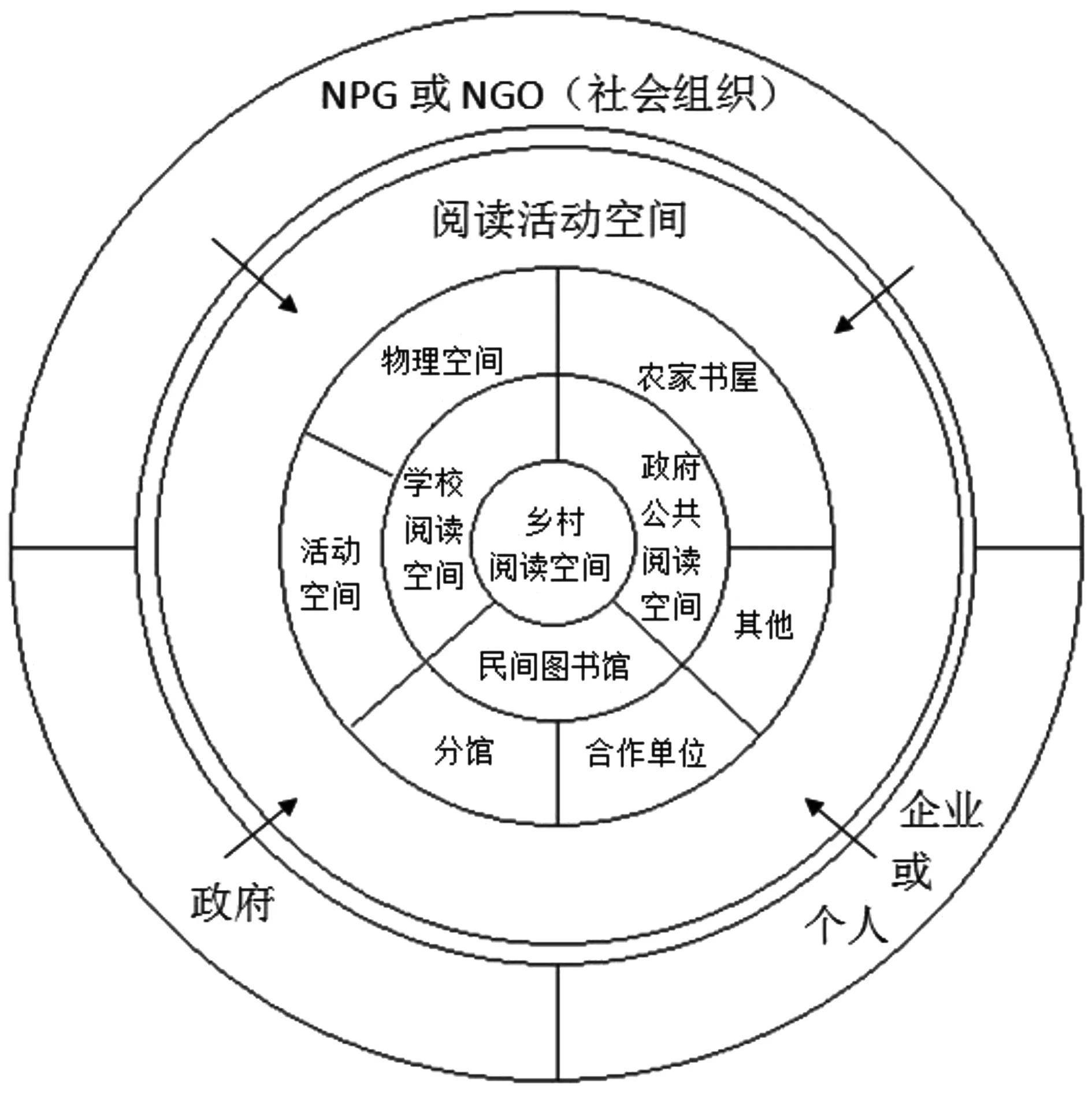

图1 乡村阅读空间的合力

如上图所示,乡村阅读空间主要由民间图书馆、学校阅读空间和政府公共阅读空间三部分组成。其中,民间图书馆包括其分馆与合作单位,学校阅读空间包括物理空间(即图书室、图书角等)和活动空间(即阅读课、读书活动、阅读夏令营等),政府阅读空间包括农家书屋及其他政府建立的图书室。三者可互相建立合作关系,构成协同的、有机的乡村阅读空间,如民间图书馆推动校园图书角项目的建设,将学校作为其阅读推广的基地。

对于民间图书馆而言,应在基地建设上发挥主导作用,基于乡村阅读空间的基础设施,与政府、企业或个人、NGO或NPO组织多种力量合作,合力开展乡村阅读推广活动。以小布镇为例:就其学校阅读空间而言,小布中小学在原有图书室基础上,又新增民间图书馆协会(筹)援建的一至三年级7个教室的图书角,配有图书共计1180册,小布中小学校方也表示,将积极建设校园图书角,开展阅读课等。就其政府阅读空间而言,全镇共有11个农家书屋,且各有特色。如坐落在镇上道观“万寿宫”的农家书屋,古朴的阅览室在烟火缭绕和老戏台的衬托下分外静谧;又如在镇政府对面有一家“电商+农家书屋”,其位置正处小布镇主干道入口,又邻新农村小区入口,带书吧式阁楼,环境清爽雅致。由此可见,小布镇具备一定的乡村阅读空间基础设施,而民间图书馆“三优园”和民间图书馆协会(筹)正是基于此,组织各方力量参与,开展本次阅读夏令营,拓宽当地阅读活动空间的领域,以活动激活实体空间。此前在小布中小学建设的“校园图书角”项目,也在本次夏令营中充分发挥了其作用。在午休和课间休息时间,学员们总是自动自发地去班级的图书角取书和换书看,还有小学员自觉承担起“图书管理员”的责任,整理被翻乱的图书,收起其他学员没有放回去的图书。在一些课程中,部分学员还使用图书角的图书来寻找自己需要的知识和灵感。这一自觉看书、管书、用书的习惯和现象,是校园图书角项目希望实现的效果,也是阅读夏令营项目希望促成和强化的。

5 结语

本文通过梳理江西宁都县乡村小学阅读夏令营的时间线索呈现了其完整过程,通过介绍以课程为主的夏令营内容总结了其作为阅读推广形式的经验,又提出了团队建设、课程建设、基地建设等相关问题以作进一步思考和讨论。从学员反馈和整体实践总结来看,乡村小学阅读夏令营的首次探索比较成功,其可以作为民间图书馆乃至整个乡村阅读空间开拓乡村阅读的一种新形式,有必要进行持续、广泛的实践以及开展相关研究。

当然,乡村小学阅读夏令营的首次探索和实践过程中还存在很多需要反思和改善之处。从时间角度出发,今后需要有效、持续推进乡村小学阅读夏令营的开展,探索如何提高其开展的频率(如采取向周末营转化等措施),以及探索如何保持其持续力(如借鉴商业夏令营的运作方式等)。从空间角度而言,今后夏令营的开展应更加注重因地制宜,结合本地乡村环境和人群特征,改进课程和活动内容,避免一套课程走天下、一种模式用到底、一支队伍挑大担等问题。建设乡村阅读空间的进程中,民间图书馆的建设与其阅读推广实践同样重要,两者相辅相成,缺一不可。在这一领域,希望能有更多的力量参与进来,共同促进乡村阅读。

〔1〕 黄敏.希望你也爱去“三优园”[EB/OL].(2011-10-13)[2016-07-25].江西教师网,http://www.jxteacher.com/ndzxjxq/column30909/54ad84b7-ca82-4545-a058-39ce8bea388e.html

〔2〕 王子舟,邱璐,戴靖.耕耘山区社会教育的园丁们:“三优园”公益图书馆田野调查手记[J].山东图书馆学刊,2016(2):121-125

〔3〕 张旭东.国外青少年夏令营运作模式及启示[J].中国青年研究,2014(10):114-119

Development of New Reading Promotion in Rural Areas by the Private Library——The Case of Reading Summer Camp in a Rural Primary School in Ningdu of Jiangxi Province

Zhang Xiaofang

The Reading summer camp(RSC)in a rural primary school in Ningdu of Jiangxi is an exploration of developing new reading promotion in rural areas, aiming to activate the rural reading needs. It was initiated by the Private Library Association (planned) and the local private library called “San You Yuan”. The paper reviews the origin, process and content of the RSC to summarize its experience as the new reading promotion in rural areas. The issues of team construction, curriculum construction, and base construction are also discussed in the paper for further consideration.

Private library; Rural reading promotion; Reading summer camp; Rural reading space

G258.83:G252.17

A

张晓芳(1988-),女,硕士研究生,北京大学信息管理系,图书馆学专业。