书法艺术的六个问题

◇梁江

书法艺术的六个问题

◇梁江

编者按:本期刊登的几篇学术论文,涉及书法本体、书法鉴定、美术思潮、艺术市场诸方面。《书法艺术的六个问题》通过对书法本体的深入分析,指出书法和写字的区别,认为书法本质上是一种抒情写意的艺术,从而为“艺术书法”提供了学理支撑。《关于若干何绍基作品的考辨》通过图像笔迹分析、结合史料,指出若干署名何绍基作品并非本人手迹。《从〈书谱〉的制式论证其书法风格的形成》认为《书谱》中的“滚动折纸的尺牍连接成的长卷制式”是《书谱》的气息、风格形成的重要原因。《试析当下佛教美术创作的衰落》深刻分析了佛教美术创作衰落的原因,并指出其复兴的机会和可能性。《中国艺术市场史研究对象及相关问题》针对中国艺术市场史研究基础薄弱、缺乏理论建构和学术积淀、研究对象的认识模糊等现象,围绕中国艺术市场史研究对象及相关问题进行了深入探讨。

本书法是中国一门富于东方特色的、达到了艺术表现之极致的艺术。既然是一门艺术,书法便与实用性的通常的写字有一定区别。这种区别,除了书写格式、字体变化、装池托裱等表层的形式因素,更为根本的是,作为艺术的书法作品,除了必不可少的精神内涵外,还必须调动起与之相适应的用笔、结体、章法、墨法等多种艺术表现元素,也就是说,应蕴含着一种超越实用性的审美价值。

最具民族特色的艺术,以大众化的方式、独特的视觉艺术特性展示出我们的文化心理和精神风貌。这种种令人神往的艺术特性,是在数千年历史发展进程中逐渐积淀形成的。以下撮述七个与书法艺术最直接的问题

一、书法是一门怎样性质的艺术?

中国书法本质上是一种抒情写意的艺术。唐代著名书论家孙过庭《书谱》认为,书艺之一道,奥妙就在于“达其情性,形其哀乐”。也就是说,点线笔墨,疏密聚散,无不是书家心情意绪的外化。孙过庭进一步举例说:“写乐毅则情多怫郁,书画赞则意涉瑰奇,黄庭经则怡怿虚无,太师箴又纵横争折。暨乎兰亭兴集,思逸神超,秋门诫誓,情拘志惨。所谓涉乐方笑,言哀巳叹。”这里列举的是一些人所熟知的作品,因为文字内容本身以及情感指向的不同,便应在书写时体现出“情”“意”“神”“志”“哀”“乐”的不同情状。这正是从抒情达意的关键角度,把握住了书法艺术的本质特征。

东汉有个书法家叫扬雄,他说:“书,心画也。”所谓“心画”,是心灵之迹,是感情的外化。诚然,当时扬雄所说的“书”多是指文字,但后来多被人引伸至书法艺术。因为,正是这种抒情写意的特征,使书法家获得了驰思遐想、施展才华的广阔天地。历代书法家众多,风格各异,所留下的书迹何啻恒河沙数?不过,我们万不可忘记这一点,历代书法作品面貌尽管千变万化,结体仍只能以汉字本身的结构为出发点。作为方块象形文字的汉字,其字体本身也有一个递进演变的历程。早期的文字,状如简单的图案,多属与人类自身活动关系密切的物象图形。最明显的例子,当是日、月、山、水、车、马、牛、羊等象形字。随着社会的发展,交往记事的需要增加,又按照形声、指事、会意等方式组成了新的文字。从保留形似较多的甲骨文、篆体到方块形的隶书、楷书,乃至草书、行书,可以看出汉字一条基于实用关系而逐渐由繁到简的演变脉络。汉字从象形转化到表意,也就是从具象转化成抽象的符号。从汉字的结构来看,这时虽已看不出多少物象之形,但新文字的出现仍然是对自然物象进行提炼、概括、简化而得,仍保持着对自然和事物的某种原始的模拟关系,而且是实用与审美关系统一的结果。中国的汉字,是具有一定空间形象性的表意文字,每一个具体的字都有单独的语义,不像西方拼音文字那样仅是声音符号,组合起来才构成单词。汉字的笔画组合变化多端,仪态万方,形象生动,这就为书法艺术的创造提供了无穷的资源和无尽的空间。

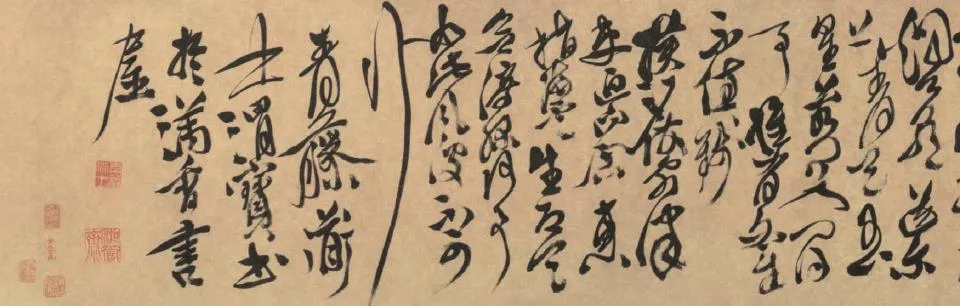

[明]徐渭 行草书唐诗宋词卷(局部) 30.5cm×770cm 纸本 上海博物馆藏

书法的用笔和线条也是从简单到丰富的。在汉字书体演变至篆书的阶段,字形还带有较明显的象形意味,笔画线条也较规整划一。这时的书法艺术,主要着眼点是在于表现文字自身的结构造型。至隶书出现,字体结构日趋简化,象形因素减退,这时文字的笔画出现了粗细长短变化,加上收放波磔的处理,便产生横、竖、撇、捺、点等丰富的笔画形态。以后楷书、草书和行书的出现,则更一步步丰富了笔画点线的艺术表达能力。这样,书法艺术便从一开始的侧重字形结构走到了注重线条组合变化和整体空间构成,表现能力大大提高了。无须赘言,整体的艺术张力比单体文字的美化具有更重要的意义。

蔡元培在《图画》一文说:“中国之画与书法为缘,而多含文学之趣味。”这说法虽仅着眼于一个角度,实已撷出了书法作为一门艺术的基本特征。书法家以汉字为表现起点,通过点、线的组合安排,以强弱、疏密、轻重、徐疾的变化节奏,能营造出一种龙飞凤舞、酣畅淋漓、有丰富内蕴的艺术形象。书法是形、意、神整合一体的,书写者需通过笔道把自己充盈的内心情感和审美意趣传达出来,使观赏者从富于张力的书法艺术意象中获得感悟或感染。这其中,最关键之点是动人以情。由此可见,中国的书法,本质上是一种抒情写意的艺术。

二、写字和书法的差别在哪里?

这是一个基本问题,看似简单,实则涉及书法艺术一些根本性问题,值得我们认真探讨。

下面,我们不妨先从字源学的角度看看“文字”的含义。

“文”的本义为花纹、纹理。笼统而言,“文字”一般指记录语言的符号。先秦时期,“文”一字已带有文字的意思。到了秦代,“文”指独体字,“字”却专指合体字。按照东汉许慎《说文解字》的诠释,“文”是基础和根本,“字者言孳乳而浸多也”,乃是“形声相益”生发出来的。许慎的表述要言不繁,寥寥数语便清晰勾画出文字由简单而丰富的发展脉络。

写字也好,书法也罢,它们同样以汉字为书写对象。“书”,原本的含义为书写、记录、记载。“书法”一词,则专指用毛笔书写汉字这一书写艺术。应当注意,中国的汉字包含着形、音、义三种基本要素。当然,第一要素也即字形学因素,是与写字或书法最直接关联的,但另外的两种要素也并非与它们无关。文字作为一种语言符号系统,其意义在于社会交往,在于流通,其功能是传递信息。而这,显然是通过“音”和“义”方得以实现的。这一点,也正是“写字”的基本功用。换句话说,“写字”是实用的,日常的应用是它的首要功能。由于这样的原因,清晰、正确、快捷、明白易懂,便于流通,便成了“写字”所必须考虑的因素。而对书写工整美观的要求,实际上也是为以上目的服务的。

快捷、准确而且工整地书写出每个字符的笔画结构,以清晰无误的“形”传达出正确的“音”和“义”,这是日常书写文字的基本要求。那么“书法”呢?这时,它还需往前迈进大大一步,它需要超越实用的目的,进入艺术审美的境界。也就是说,虽然它与“写字”同样在汉字“形”的结构起点出发,同样不容忽略传达文字本体“音”和“义”的基本职能,但实用不再是书法的首要之义,审美功能才是第一位的。

前面我们说到,书法在本质上是一种抒情写意的艺术。这一说法,是从它的主体特征,从艺术创作角度而言的。书法作为一种视觉艺术,任何高明的抒情写意都只有以直观的视觉形象为载体才能体现出来。也就是说,所谓书法的艺术表现,只能是通过符合书法内在规定性的视觉语言形式系统而进行的。而在这个艺术形式系统中,“写字”和“书法”都同样需要遵循一些公共的“游戏规则”。对此,这里不妨略加说明。

我们都知道运用毛笔写字的一些常识。典型的例子如,执笔:“指实掌虚,五指齐力”;用笔:中锋铺毫,点画圆满周到;结构:横直相安,意思呼应;分布:错综变化,疏密相宜,通篇贯气。诚然,这些执笔、运笔、用墨、点画、结构、分布的技法还只属基本功,在应用中还要讲究笔法、笔势、笔意,重视通篇的气脉。倘若写得工谨整齐却刻板呆滞,也即古人批评的“状如算子,生气全无”,那是连实用性的“写字”也要为人诟病的。

那么,在书法艺术表现当中,要求就高多了。一件书法作品应有艺术的意蕴,有动人的神彩,要体现出作者独特的风格个性。书法虽属视觉艺术,它毕竟不同于状物的绘画。其点画线条不代表物象,也没有色彩,全靠笔道墨迹的气质、笔画线条疏密聚散的韵致(当然还有文字内容本身的导向性)所体现出来的“书势”“书意”去感染观者。这一逻辑结构环环相扣:情感心绪和审美意趣是无形的,书家需要对之物化、外化和形象化,通过视觉语言才能传递给别人。再者,这一途径别无选择,只有通过书法作品中有形的点画线条,而且是通过“书势”“书意”才会产生感染人的艺术魅力。由此可以看到,书法艺术的情感性和表现性特征远远超越了实用性的范畴。这样,我们也就不难明白,何以某些书法作品为了追求空间形态和审美效果的独特性,有时甚至不惜损害汉字以“形”传达“音”“义”的基本职能,使得许多观者难以卒读,乃至需要附注释文的原因了。

在书法艺术中,这种情况是无可厚非的。实用性的“写字”主要是把书写作为一种工具、一种载体。而作为一门艺术的书法则是表现性的,抒情写意,突出审美的意趣,在视觉形式语汇的手法上,它远比实用的“写字”丰富。不过,话又说回来,二者虽有很大的区别,在书史上仍不乏融二者于一体的成功例子。东晋“二王”的信札、唐颜真卿的《祭侄文稿》等均如是。当然,能臻此境殊属不易,非大家不能为也。

三、书法艺术的结构要素是什么?

如前所述,书法艺术是诉诸视觉的艺术,它是以富于中国特色的毛笔和墨为媒体材料,在纸上通过点线变化和各种组合关系而构建视觉艺术形象的。这些内在的组合关系,所运用和体现的便是书法艺术的各种形式结构法则。

中国的书画,对于法度、法则如何运用有着独特的见解。唐人孙过庭《书谱》这一段话说得最为精辟:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”这意思,与“无法乃为至法”是相近的。而上乘的境界,孙过庭则以“通会”称之,盖“通会之际,人书俱老”。这样臻于化境,诚然是人所期冀的至高目标了。

点线笔画和各种组合关系在具体的运用中可谓千变万化。清代书家邓石如曾说,字画“疏处可以走马,密处不便透风,计白以当黑,奇趣乃出”。包世臣又说:“点画力求平直,易成板刻,板刻则谓之无使转。使转力求姿态,易入偏软,偏软则谓之无点画。”“板刻”“偏软”“平直相似,状如算子”等弊端都是书家之大忌。这一类论述,表明传统书论是富于辩证色彩的。从艺术表现的角度看,结构要素和形式法则至关重要,书法之所以成为一门艺术的基本特性,往往最直观地体现在这里。事实上,这一点也老早就受到前人的重视,传世书论中于此便常常有十分深刻的论述。在流传下来的著述中,人们熟知的有传为晋卫夫人的《笔阵图》、卫恒的《四体书势》,尚有托名唐欧阳询的《结体三十六法》等。类似著述,无不着力探讨各种结构要素的具体运用,成为众多学书者进入书艺殿堂的津梁。因此,即便有些著述的作者究竟为何人已不可深究,但其存在意义并未稍减。从后世不断进行增补损益的情况看,我们更可以看到人们对书法形式结构规律的极大重视。

书法的艺术结构要素并不是玄虚的。书写者在创作中所运用的笔道线条、基本笔画,以及不同的组合和连接方式,就是书法作品的结构形式。这里,我们不妨从结体、用笔和章法这三个重要角度略作剖析。

结体又称结字或间架,是就文字的不同笔画和固有的结构,作出富于形式美感的艺术安排。结体的基本依据,首先在于书体。主要书体如篆、隶、行、楷、草等,都有各自的形态特征、笔画规范和结构方式,从而使得书写的方法出现很大差别。篆的圆转,楷的方正,草的纵逸,它们不同的风格特征和审美意趣差异,源于字体本身的结构基础。怎样来结体,如何组合安排才算合适,其中奥妙万千,作者的艺术技巧也就体现在这里。

用笔实际包含着两方面内容:一、运笔上的操控,用中锋还是侧锋,还有具体的控制,如按提、收放、使转、轻重、断连、疾涩等,都会产生不同的效果。二、书写的笔法,即如何运笔书写点画作字的方法。说到这里,人们恐怕要想到著名的“永字八法”。这个以“永”字的八笔为例讲述正楷用笔奥妙的经典方法,其来源有说是汉代蔡邕的,有说东晋王羲之的,有说隋代智永的,还有说是唐人张旭的,至今尚难以确考。上面提及晋卫夫人的《笔阵图》,里面是讲述执笔用笔之法的,其中列举了七种基本笔画的写法。而“永字八法”则更全面、更系统也更深入,显见是在卫夫人的基础上大大推进了一步。由于“八法”概括了汉字书写的基本规范,简明扼要,后人每奉之为不二的度人金针,甚至被引伸为“书法”的代称。

章法相当于古代书论中的“分行布白”。除了安排单字的点画之外,一件书法作品是由众多汉字一同构成的,这就涉及如何布置字、行之间的群体关系问题。结体有大小、疏密、斜正的区别,而字与字的上下左右会相互影响。由此,便产生了各种相辅相承的依存、衬托和呼应的空间关系。书法术语中有繁简、聚散、俯仰、向背、长短、屈伸、开合、成破、宾主、斜正、转折等说法,所描述的便是章法变化中的典型性实例。所谓分行布白,也即章法结构关系之秘笈,实质上也就是以书法的内在规律为依据,创造性地处理好变化与统一的关系。

在结体、用笔和章法这三个方面的具体处理中,变化与统一的辩证关系无疑是一条统辖全局的主线。纲举而目张,在书法的视觉形式之中,最能引起我们关注的各种具体处理,如线条、点画和单字所构成的疏密繁简,聚散开合,动静迟速,俯仰向背,正斜屈伸,轻重虚实,成功者无一不是恰如其分地把握了变化统一的辩证关系,而又能创造性地加以处理的结果。由于书家的意趣不同,往往力求各出机杼、变化多端,这些带规律性的法则在具体的应用中又会出现个性差异。颜真卿书体雍容,肉胜于骨,结构上显得外紧内松。欧阳询书体峭健,骨胜于肉,结构上却是内密外疏。宋代范仲淹更以“颜筋柳骨”概括颜真卿与柳公权书风。这几人在书史上的地位难分伯仲,他们各不相同的书体和气质,表明了个性差异与风格特色之间的内在联系。

四、书法中还有哪些重要艺术形式因素?

有些人以为书法作品中的文字内容也就是书法的内容,这显然是不准确和不全面的。我们一再强调,中国的书法在本质上是一种抒情写意的艺术,它是形、意、神整合一体的。书家通过笔道,从富于张力的书法艺术意象中传达出自己的内在情感和审美意趣,观赏者则由此获得感悟或感染。所以,说到一件书法作品的内容,应当是指形、意、神诸要素综合所形成的审美意象。上面所述用笔、结体、章法的结构要素和应用规律,是展现书法艺术美的基本形式手段,主要是属于形式层面的,但它们尚非全部。下面,不妨就书法艺术的另外一些重要因素再作分析。

对传统书论略有涉猎者,大都知道唐人陆希声所说过的“擫、压、钩、格、抵”的“五字法”。这五字法,是毛笔执笔的标准之法。如此,指实掌虚,则可得五指之力,运转容易,笔锋中正,字迹也圆满得势。我们今天提笔写字,也非如此不可。由此一点,也不难明白古人对用笔之法确乎深有体会。人们至今耳熟能详的许多说法——笔断意连、悬针垂露、计白当黑、万毫齐力、一波三折、银钩虿尾、绵里裹针、屋漏痕、折钗股、锥划沙,等等,还有公孙舞剑、担夫争道等典故,形象化又精辟之至,里面无不包含着历代积淀下来的宝贵经验。它们既是一种表现方法,是后世一致遵循的“游戏规则”,又成了一种美学标准,在审美欣赏活动中也是很值得我们重视的。

笔法的要义,是在驱毫运笔时通过轻重、畅涩、迟速、偏正、曲直、转折、收放等方法,使线条笔画出现合目的性的丰富变化。在这一过程中,应体现出相应的笔力、笔势和笔意。唐人张彦远评张僧繇、吴道子之画,有“笔不周而意周”之语,所说的便是因用笔而产生的一种带有指向性的势能和意绪,这已经超越具体的笔迹而跨入精神层面了。

笔力,指笔画的内在力量感。笔画点线可以有刚柔、断续、轻重、快慢的种种区别,但同样需表现出一种内在的力度。用笔要克服迟疑,力戒轻飘浮滑。所谓“入木三分”,所谓“力透纸背”,正是这一要求的形象化表述。笔势是一种张力和气势。“笔不周而意周”是指笔迹虽断,其势则浑然一体。有笔力才可能形成气势,而笔力、笔势则表现了书写者的感情、个性和审美意趣等,这就接近了西方文论中所说的“有意味的形式”。

笔法、笔力或笔意事实上都不是直观的,观者能直接看到的只是纸上的笔道墨迹。从书法艺术审美欣赏的角度看,除了上面已说及的几种要素,还有墨法的运用、纸张材料和装裱形式等,都是书法艺术品整体中不可或缺的重要部分,它们同样很为欣赏者所关注。

墨法,或称用墨,也早为书法家们所重视。东晋卫夫人的《笔阵图》便称:“多骨微肉者,谓之筋书;多肉微骨者,谓之墨猪。”光有筋骨固然不行,但写成笔画臃肿、丰肥如猪也是大毛病。中国古代画论中有“骨法用笔”一说,在这里与墨法配合,恰好为骨肉匀称作一注脚。

笔毫有燥润干湿不同,墨色有焦枯浓淡之别。在具体的运用中便有浓墨、淡墨、干墨、渴墨、积墨等方法。古人论用墨用水方法,有以“血法”“肉法”称之的。元人陈绎曾《翰林要诀》说:“字生于墨,墨生于水。水者,字之血也。”又说:“字之肉,笔毫是也。”“水太渍则肉散,太燥则肉枯。干研是则湿点笔,湿研墨则干点笔。墨太浓则肉滞,太淡则肉薄。粗则多累,积则不匀。”由此看来,“血法”“肉法”是用墨用水的具体技法。水的多寡、墨的浓淡、笔道的肥瘦粗细都会直接导致不同的效果。从它们的重要性而言,确乎不亚于血与肉。不过,这里对淡墨的论评似乎有失公允。淡墨,古人作书多采用之。元赵孟頫指出:“古人作字,多不用浓墨,太浓则失笔意。”明董其昌对墨法多有心得,他说:“磨墨须奢,用墨须俭,渍墨须涂,用墨须浅。”与他的作品相印证,可见其喜用浅墨,乃至在一字之中浓淡互用,彼此渗透的特色。清代人传“浓墨宰相,淡墨探花”,说的乃其时刘墉喜用浓墨,王文治独好淡墨的区别。至近人吴昌硕作字,却专尚焦墨,墨浓如漆,另具一格。可见,墨之浓淡,本身并无高下之别。

在书法长期的发展历程中,历代书法家又十分注意克服某些弊病。人们所熟知的“八病”——牛头、鼠尾、蜂腰、鹤膝、竹节、稜角、折木、柴担,都是以直观的实物形态作类比,使人明了作书应避免的各种败笔。明代唐岱《绘事发微》说:“用笔有三病,一曰板,二曰刻,三曰结。”清人周星莲《临池管见》说:“字莫患乎散,尤莫病于结。散则贯注不下,结则摆脱不开。”这些说法,都表明了要求书写者务必深入认识和把握笔性、墨性、纸性,达到随心所欲地驾驭它们的高度要求。

五、作为艺术的书法,主要特征是什么?

作为一门艺术,书法的主要特征是什么?这样的问题,实际上也就是追问书法的存在理由,找出它与其他艺术的根本区别。

一切艺术的特性和本质,恐怕都可以从其表现手段的角度入手去探寻。书法之写意寄情的艺术表现手段,是以毛笔和墨作用于纸上,通过汉字点线形态的变化组合,从而构成黑白对比鲜明的视觉形象。书法线条律动的感觉有如音乐舞蹈,在优美的节奏和跌宕起伏的旋律中,往往能传达出书法家的意趣和情感,使观者获得悦目赏心的艺术享受。试比较一下,音乐的元素是声音,舞蹈的语言是人体动态,书法则以轻重徐疾的线条墨迹为载体,但三者却不乏相通之处。另外,若再与再现性的绘画相比较,书法创作所塑造的视觉艺术形象显然是抽象性的。书法的基本素材是文字,书家笔下的笔画点线各具形态、千态万状,但它们的基点是汉字固有的结构而非某种具体的物象。

但书法的所谓抽象,其艺术形象又是可视的、有形的。一般说来,书法作品中小至每字之结体,大至通篇之章法,都要像音乐一样讲究章法、节奏和旋律。在注重个体特质的时候,还要强调整体的配合呼应,做到“违而不犯,和而不同”。所谓“违而不犯”,是既不乏独特性和灵活性,又能不损害整体的和谐性。“和而不同”则强调在和谐统一之中容纳差异性和多样性,在多样统一之中追求变化的效果。在表现手法上,书法与音乐实有异曲同工之妙,它们都是通过节奏和旋律来传达情感的。而且它们塑造的可视或可听形象,都是由现实世界中升华出来、抽象出来的,并不是对自然状态的模拟。书法的奥颐,乃在于它以静止的、无声的形象体现出在时间向度上流动的视觉节律,让人能从中体验到某种如同聆听音乐一样的乐感。这种特征便使书法具有了一种区别于其他艺术样式的独特神韵,而这也正是它的魅力之所在。

历代书法家对于书法作品的创作,最为推崇灵动自然的意趣,以天机流淌、无法乃为至法为艺术表现的至高境界。东晋王羲之的名作《兰亭序》,用笔婉转含蓄,结体匀称合度,通篇一气呵成,透溢着恬适雅淡、雍容平和的韵致,可以想见王羲之挥毫作书时神采飞扬,有若神助的飘逸姿态。《兰亭序》的书风与文字内容融为一体,对之使人心荡神驰,令人想到天朗气清、惠风和畅的自然春光。这种艺术上的完满和完整,缘于其内容与形式的高度统一。虽然文字内容不等同于书法的内容,但书法艺术与文字内容常常是融为一体的,它们的和谐统一更能深化书法的意境之美。其相得益彰的关系,恰如动人的乐曲与内容妥贴的歌词一样,二者因为天衣无缝的配合会大大增添感染听众的魅力。

南朝著名书家朝王僧虔在《笔意赞》中说:“书之妙道,神采为上。”神采,既指作品的体势气象,指作品整体的艺术张力,其中还包括书家的精神个性。在前面,我们曾说到东汉扬雄《法言·问神篇》中“书,心画也”的名言。在中国古代哲学范畴中,“心”是一个内容十分丰富的概念。它涵盖了相对于外部物质世界的,人的全部内在精神活动,如禀性、气质、意志、品格、情感、思维、意绪等等。每一个具体的人,精神世界又都是不同的。所谓书法的风格个性,在某种意义上说也即书家的生命个性。这是相当重要的一点,而它早在汉、晋时代就已为我国的书家撷出,实在是相当不简单的。

[东晋]王羲之 雨后帖(摹本) 25.7cm×14.9cm 纸本 故宫博物院藏

书法艺术的基本表现形式,是用点画线条塑造出诉诸视觉的节律形象。通过线条的刚柔曲折、运笔的轻重缓急、笔触的迟疾畅涩、结构的平正欹侧、体势的开合收放、章法的疏密虚实等等,在各种要素的整合关系之中,构成一种合力,由之使人在视觉和心理上产生不同的心理节律和情感意象。点画线条的不同质感和它们的空间结构形式,或粗犷,或含蓄,或恬静,或俊逸,有时苍劲古拙,有时险峻峭拔,有时酣畅淋漓,有时疏朗凝练,等等,这些实则是观者在欣赏活动中相应生成的美感。由此不难明白,书法艺术是由点画线条的节奏和旋律构成的,以抒情写意为基点,兼有空间艺术和时间艺术特征的视觉艺术。

[北宋]米芾 复官帖(局部) 27.1cm×49.9cm 纸本 故宫博物院藏

六、“书画相通”是什么意思?

“书画相通”的说法,最为人津津乐道的当属元代赵孟頫题柯九思画竹诗:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”明代王世贞《艺苑卮言》又引曰:“画竹,干如篆,枝如草,叶如真,节如隶。”说得更为具体化。

这里,不妨先从与“书画相通”相近,而且同样流传广泛的另一个熟语——“书画同源”说起。

“书画同源” 这一说法,可上溯至先秦诸子时期的“河洛图书”之说。唐代张彦远《历代名画记》在叙述画之源流时说:“是时也,书画同体而未分,象制肇始而犹略。无以传其意,故有书,无以见其形,故有画。”先是混沌的一元体,后来才有以书传意,以画见形,这是合乎逻辑的。文字有“六书”。按照《周礼》的说法,“六书”乃“指事、谐声、象形、会意、转注、假借,皆苍颉遗法也”。东汉许慎的《说文解字》说到“六书”中的“鸟书”,谓“象鸟头者,则画之流也。”可见,书画同源,书画同体,很早就是共识。

“六书”是否“苍颉遗法”,已难确考。但《周礼》所说的“六书”,实为汉字的六种条例,而许慎所述“六书”却是王莽时期的六种书体(即古文、奇字、篆书、左书、缪篆、鸟虫书),二者是不同的。但《周礼》进一步说到,“象形,则画之意也,是故知书画异名而同体也”,这说法却与许慎如出一辙。不过,从文字起源和书体流变的历程议论书与画的共同性,从艺术发生学、字源学的角度去探讨书画之本源,还只是“书画相通”的含义之一。

让我们再回到唐代张彦远的《历代名画记》中来。在其中的《论顾陆张吴用笔》中,张彦远有“气脉通连,隔行不断”“书画用笔同法”的语句。很明显,这里的着重点已落在“笔法”上面。至于笔法的重要性、笔法的精微之处,张彦远在诠释“六法”的一段话中说得很清楚——“象物必在于形似,形似须全其骨气。骨气形似皆本于立意而归乎用笔,故工画者多善书”。这里的层次很分明。“立意”是根本,是统辖一切的。由之生发而出的“骨气”“形似”,也即南齐谢赫“六法”中的“骨法用笔”和“应物象形”,归根结底是看如何“用笔”,也即用笔的工力和表现的技艺了。张彦远笔锋一转,一句“故工画者多善书”,毫不张扬就把书画用笔同法的关棙之处撷出,明示于世人面前。

(作者为中国美术馆研究员,中国美术家协会理论委员会副主任)

责任编辑:欧阳逸川