从《书谱》的制式论证其书法风格的形成

◇亓汉友

从《书谱》的制式论证其书法风格的形成

◇亓汉友

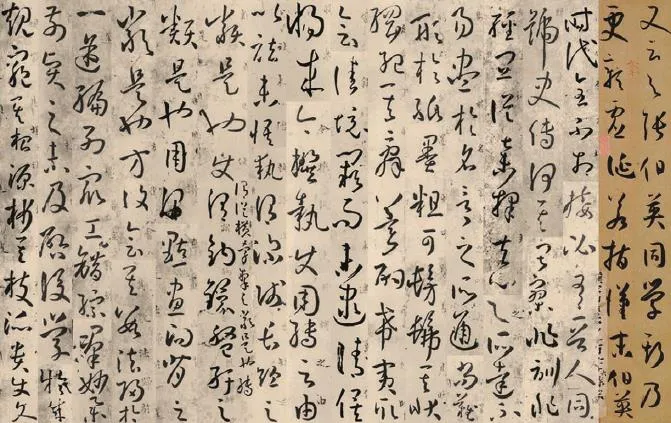

《书谱》有一特殊的现象,就是在许多字中的笔道上有一突变点,使得线条在行笔过程中突然由粗变细,或者是线条戛然而止。而且这一突变点在同一直线上,非常有规律(图1)。

启功先生在1964年的《孙过庭〈书谱〉考》一文认为这一笔法或笔道是由于“折纸而书”造成的,并用敦煌出土的唐人白麻纸草书法相宗经论中的“折行格之痕至今尚在”的实例加以说明。作者也用同样的方法做了实验,果然也出现了此种效果。

那么,这种效果是否真像启功先生所说的“为临写所不能得者”呢?作者在《米芾折纸书考析》(2010年《书法报》第三期)中曾经分析到米芾的书法作品中就大量应用了这一笔法。这样就从“折纸而书”的一种墨迹现象变成了“折纸书”笔法,并给出了折纸书的概念:“折纸书是书者在没有折棱的纸上,通过主动运笔书写而达到在有折棱的纸上书写的效果,使笔道发生突变、跳跃的一种用笔方法。简而言之,折纸书是用两次运笔动作(提按)使笔道发生突变的一种笔法。”

《书谱》共3700余字,总长9米多,可谓鸿篇巨制。仔细观之,其中又有规律可循。最为突出的规律是骑棱书写的字即存在“折纸书”的字是一段一段的,而不是整幅连续不断的。

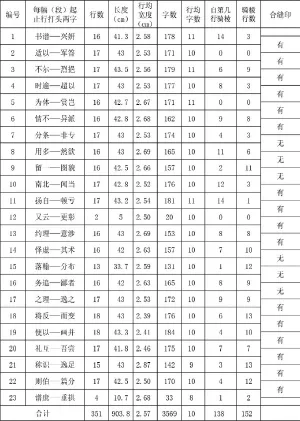

按此节拍气息的变化规律大致可分为20余段,又进一步观察,每段几乎都有缝边印,进一步测量,发现每段几乎等长,每段的字数和行数大致相同。作者把有关数据进行整理,形成了以下关于《书谱》中相关信息的《统计表》。

分析表格中数据,结合实际测量的数字,我们可以得出以下推断:

1.本作品共分23幅(段),减去编号为12、15、23奇短的3幅,其总长为859.8厘米,平均每幅长42.99厘米,即12.91市寸,实际测量最长的43.3厘米合1.299尺,即每幅约1.3市尺。

2.本作品高为26.7厘米,即8.01寸,约为8寸。

3.每幅15至18行不等,按每幅同样大小和折纸考虑,每幅折纸应为18行。

4.实际测量编号17这一幅中存在折纸书突变点的间距,分别为2.5厘米、2.35厘米、2.35厘米、2.3厘米、2.3厘米、2.3厘米、2.25厘米、2.25厘米、2.25厘米……从这一组数据可以看出行宽是呈由大到小变化的,其余行的行宽应超过或等于2.5厘米。

5.折纸书的出现是连续的,也就是说折纸的纸棱是连续出现的,那么折纸的方式就是从每幅的一头始连续滚动折叠的,同时这种方法能够出现行宽由小到大变化的情况。

6.由以上4、5条说明孙过庭书写时是从行宽大的一边写起,写到后面行宽变窄,字体变大,所以骑棱书写的可能性变大。

我父亲开始激动了,眼睛放光,从一阵哼哼呀呀中,我捕捉到一个词,“窑”,他是问窑打在哪里。对了,窑的方位、倾斜度和周围环境都很重要。李打油见他忽然变得这么清醒,兴奋得大叫一声天,天啊原来得罪了你这位神啊!接着,李打油告诉说砖窑打在脚麻岭茶树垇的东坡上。父亲用点头肯定了砖窑。

7.每幅为18行,有些却只写了16或15行,说明其中可能有跨行书写的现象。

《书谱》信息统计表

图1

图2

8.编号12的这一幅共2行,下面少了166个字,其中补填的小字10个,也就是说,实际按156个字分行,按表中每行10或11个字计算,少了15行,按每行2.57厘米计算,共减少长度为38.55厘米,加上前面两行宽5厘米,共43,35厘米,即约1.3市尺。作者根据《书谱》每行的气息、每行收笔时字体的变化特点、规律和每行大体字数,依据刻本《书谱》中的字把该幅进行分行、调整、补齐(其中折纸书部分没有按其规律进行调整,图2)。

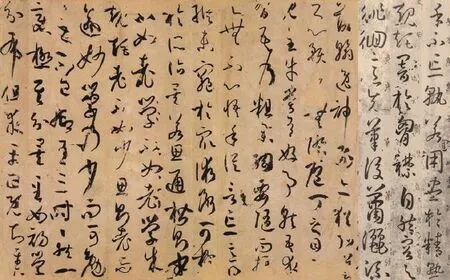

9.编号15的这一幅前面少了33个字,即少了3行,少7.71厘米,加上后面的13行宽33.7厘米,共41.4厘米,亦约1.3市尺。同上,作者把该幅(段)补齐(图3)。

10.从每段的开始几行均不骑棱书写,后面大部分均骑棱书写的情况,我们可以得出作者是一幅一幅书写的,节奏也是一样的。

11.编号1、2、5、10、11段几乎没有骑棱书写的情况,而且这五段的气息是一致的,写得比较谨慎、规范,符合作品创作时刚开始书写的风格和规律,说明作者不是一次书写完成,最少是两次完成,第二次是从第5段或者第10段开始的。

12.《书谱》中共有7处四个字以上的删除,且在其他地方删除的内容又出现了,说明这是誊写稿,另有底稿存在。也许现在我们见到的《书谱》的效果还不是孙过庭所最希望的。

从以上分析,我们可以对《书谱》的制式作出以下相对肯定的结论:《书谱》是由22幅长43.33cm(1.3尺)、宽26.67cm(0.8尺)的纸和一幅10.7cm(0.324尺)的纸拼接而成的。经过滚动折纸的方法在43.33cm(1.3尺)的纸(尺牍)上叠了18行。测量得知,第23幅因是结束的部分,尺幅发生了变化,但折纸的行宽没有变化,也在2.3cm至2.6cm之间。

这一尺寸符合古代纸张的尺幅。北宋人苏易简(958——996)《文房四谱》云:“晋令作纸,大纸广一尺三分,长一尺八分。小纸广九寸五分,长一尺四寸。”或许是孙过庭应用大纸,一裁为二,即分成为长1.3尺、宽0.9尺的两幅。

1.这23幅作品的开头几行都写得中规中矩,均以细线条笔道为主,以粗线条为调节,只是行数有多有少。

2.除编号1、2、5、10、11几乎没有骑棱书写的情况外,其他每幅中的后面均有很大篇幅存在折纸书笔道的字(即用刻本补齐的编号12后面15行中,也有明显的折纸书笔道),线条以粗线条为主,细线条为调节。

图3

图4

3.粗线条和细线条以块面的形式出现,上下不定,形成动感。通篇观之,由粗线条形成了一条翻滚的长龙,气势非凡,即王世贞所言“有渴猊游龙之势”。

4.古人对《书谱》的风格有精辟的阐述,清包世臣《艺舟双楫》:“篇端七八百言,遵规矩而弊于拘束,雕疏为甚。‘而东晋士人’以下千言,渐会佳境。‘然消息多方’以下七八百言,乃有思逸神飞之乐,至为合作。‘闻夫家有南威’以至篇末,则穷变态,合情调,心手双畅。然手敏有余,心闲不足,赏会既极,略近澜漫。是故吴郡语虽过分,然使稍存谦抑,不尽所明,则枢机永秘,希风无从,草法如线,艺林实载其功矣。”刘熙载《艺概·书概》中称其书“用笔破而愈完,纷而愈治,飘逸愈沉着,婀娜愈刚健”。王世贞《书概》云:“《书谱》浓润圆熟,几在山阴堂室。后复纵放,有渴猊游龙之势。”清朱履贞《书学捷要》:“惟孙虔礼草书《书谱》,全法右军,而三千七百馀言,一气贯注,笔致具存,实为草书至宝。”

那么,以上风格是怎么形成的?和用纸的制式有什么关系?下面作一具体分析:

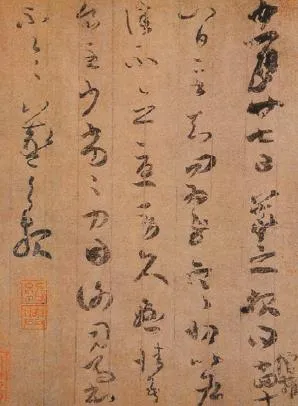

1.我们若把《书谱》还原成原来的23幅作品,这其中每幅的气息风格均和王羲之的草书某些气息风格相同,即“粗线条和细线条以块面的形式出现,上下不定,形成动感”。将“王羲之墨迹本草书《远宦帖》《寒切帖》”(图4)和随机选定的图5“《书谱中》编号6”的作品比较(按《统计表》中划分)。

图5

图6

图4和图5作品中的粗笔画笔道和细笔画笔道形成了特征相同的块面:在《远宦帖》中“省别具”“小大为慰多”“悬情”“远宦”“兼怀”“并数问否”“妇顷疾笃”“虑余粗”的粗笔画形成粗笔画区域,其余形成细笔画区域;《寒切帖》中“十一月廿七日羲之报得”“问为慰寒切比各”“劣劣力目谢”“羲之报”的粗笔画形成粗笔画区域,其余形成细笔画区域;《书谱》中的编号6中“互相陶”“祖郗庾”“其神奇感”“末古今”“学者”“累年向规矩”“所致”“悟”“将迷假令”“薄解草书粗传隶法则好溺偏固自”“会归”“之术”的粗笔画形成粗笔画区域,其余形成细笔画区域。而且,粗笔画的笔道形成面块并连成片。所不同的是王羲之每幅作品的起笔和收笔几个字往往是粗笔道字,而孙过庭在这23幅的作品中起笔和收笔几个字往往是细笔道字。正是因为这样,当把这23幅分别写成的作品连在一起时,上一幅收尾的细笔道字和下一幅起首的细笔画字相互贯通,保证了整幅作品的气息连贯和风格统一。

清朱履贞《书学捷要》所言“三千七百馀言,一气贯注”之语中的“一气贯注”之意应为“贯注一气”。

2.刘熙载所言“用笔破而愈完,纷而愈治,飘逸愈沉着,婀娜愈刚健”的风格就是折纸书形成的。没有折纸书,就会像编号1、 2、5、10、11和《远宦帖》《上虞帖》的风格一样中规中矩,也就没有“用笔破而愈完,纷而愈治”的风格。见图6《书谱》编号2和图5编号6比较(编号2没有折纸书笔法,编号6有折纸书笔法)。

3.清包世臣在《艺舟双楫》中对《书谱》的分段评价是站不住脚的。原因如下:1)编号1、2、5、10、11和每幅前面没有折纸书的部分共近200余行、2000余字,均“遵规矩而弊于拘束,雕疏为甚”,而不是仅“篇端七八百言”。“而东晋士人”以下(即从编号6)开始,折纸书出现的行数和字数逐渐增多,所以会“渐会佳境”。“然消息多方”以下(即从编号17)开始,折纸书出现的行数和字数达到了高峰,所以“思逸神飞之乐,至为合作”。“闻夫家有南威”(即从编号20的倒数第5行)至篇末,写得疏朗,字的大小悬殊,折纸书出现的随意性和书写的随意性加强了,所以“穷变态,合情调,心手双畅”了。由此可见,连续滚动折叠使得纸棱连续出现的制式是清包世臣所评价效果的主要原因。2)作者作了一个实验,把出现折纸书较多的(指在上面《统计表》中折纸书出现8行以上)编号3、6、9、13、14、15、16、17、18、19.21、22的位置随意变动,《书谱》的整体气息基本不变,若出现折纸书行数相同的进行互换,则气息更是接近。这说明,包世臣的分段评价是站不住脚的(包世臣分析的本意是孙过庭写《书谱》时,从从头到尾越写越自由,越写越“心手双畅”)。3)现在台北故宫博物院存的《书谱》原迹中,编号8下面(即“心遽体”以下)应为编号9的开头三行(即“留一”至“五乖”三行),误装于编号9和编号10作品之间(即“顷见”和“南北”之间),而其气息几乎没有变化。另外,编号12中后15行、编号15中前三行共199个字,在装裱时丢失了,时间应是“入严嵩家,两半卷合为一轴”时。可见包世臣未见其应有的全貌,其论也大打折扣。

4.《书谱》的23幅作品基本上都写得“上到顶、下到底,左右撑到边”,特别是下面的字许多是硬挤上去的,整幅作品满满当当,其气息的变化几乎全靠字的大小粗细的变化,特别是折纸书的效果来调节。

由此可见,《书谱》的“滚动折纸的尺牍连接成的长卷制式”是《书谱》的气息风格形成的重要原因。

(作者为山东青年政治学院设计艺术学院教授)

责任编辑:欧阳逸川

——以《艺舟双楫》为中心