无线充电技术发展综述

张广冬,郝昕玉,袁铁军,宋树权

(盐城工学院 机械工程学院,江苏 盐城 224051)

无线充电技术发展综述

张广冬,郝昕玉,袁铁军,宋树权

(盐城工学院 机械工程学院,江苏 盐城 224051)

无线充电技术是通过电磁波进行无线电力输送。无线充电技术可以使产品设计摆脱线缆的束缚,使得产品设计更加紧凑和小型化。文中介绍了电动汽车的无线充电技术,为克服电动车充电线缆较粗重,实现随时随地的无线充电;消费电子无线充电的标准化、小型化、低功耗化的发展趋势;物联网应用和无线传感网络的传感器无需通过线缆连接、供电和数据下发和上传;远距离微波和激光输电技术。以及纯电动汽车无线充电、充电效率、其对人体的影响、超低功耗传感器和无线充电技术的商业化运营是未来无线充电技术的研究重点。

电磁感应;磁共振耦合;NFC;RFID;电动汽车

无线充电技术(Wireless Charging Technology)起源于尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)的无线电力输送设想,通过电磁波进行无线电力输送。无线充电技术可以使产品设计摆脱线缆的束缚,使得产品设计更加紧凑和小型化。目前研究重点主要集中在电动汽车的无线充电技术(克服目前客户对电动车充电线缆较粗重的感觉以及实现随时随地的无线充电),消费电子的无线充电(标准化、小型化、低功耗化是目前的发展趋势),物联网应用和无线传感网络(传感器无需通过线缆连接以供电和数据下发和上传),远距离微波和激光输电技术。国内外学者对此开展了大量的研究工作。

1 主要技术

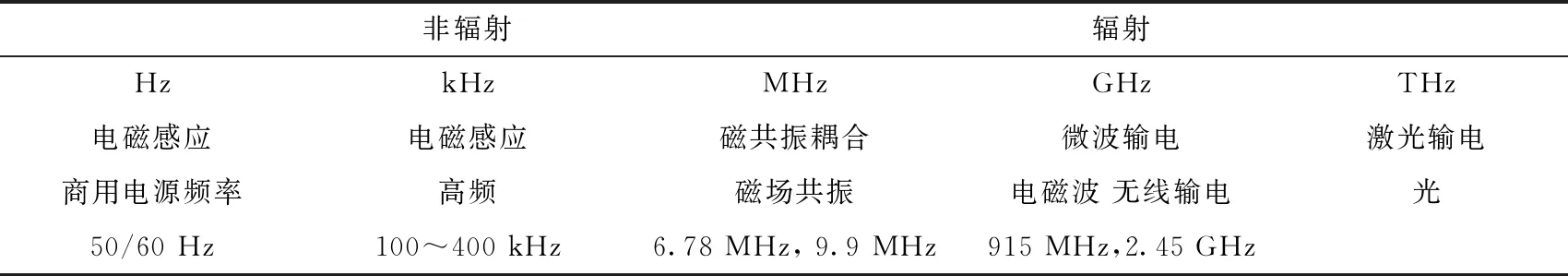

无线充电技术按照使用的电磁波的频段进行划分,总体上可以分为两大类[1]:基于非辐射电磁场(近场频段,Near Field Channel)和基于辐射性的电磁场(远场频段,Far Field Channel)。基于非辐射电磁场的技术主要有:电磁感应技术、磁共振耦合技术、电场耦合技术、近距离无线通讯技术(Near Field Communication, NFC);而基于辐射性的电磁场的技术主要有超高频无线电波技术、微波和激光技术。无线充电主要应用的频率如表1所示。

表1 频率与无线充电(输电)技术

1.1 非辐射电磁场

(1)电磁感应:通过电磁感应原理将能量(交流电)从输入端(初级线圈)无线传输至输出端(次级线圈),两线圈需要近距离接触。该技术发展最为成熟,在低功耗电子产品中已经商业化和产业化。但是目前充电距离短(距离不能超过线圈半径,一般为10 cm),初次级线圈需要对齐,充电功率低(目前广泛应用为5 W),数据通信为单向通信(只能由输入端传输至输出端,以反向调制实现数据传输),影响了该技术的在其他领域的进一步应用;

(2)磁共振耦合(Magnetic Resonance Coupling):通过能量发送装置和能量接收装置在一个特定的频率上共振,从而实现能量的交换和传递。2007年,麻省理工学院(MIT)的André Kurs等人[2]利用磁共振耦合原理成功点亮了两米外的一盏60 W的灯泡,并将该技术命名为WiTricity。其使用的自耦合线圈是一对¢6 mm的铜线缠绕5.25圈,线圈半径为25 cm,通过分布电感和分布电容的相互作用来实现耦合,共振频率为9.9 MHz;

(3)电场耦合方式(Electrical-field Coupled):电场耦合方式利用通过沿垂直方向耦合两组非对称偶极子而产生的感应电场来传输电力。由于电极处电压高达1.5 kV,送电模块尺寸为30~108 mm,受电模块尺寸为11.5~76.5 mm,传输功率仅为10 W,无法小型化和内置,应用范围有所限制。目前采用电场耦合技术的厂商只有日本的村田制作所;

(4)近距离无线通讯技术(Near Field Communication,NFC),由非接触式射频识别RFID演变而来,是一种短距高频的无线电技术,工作频率为13.56 MHz,传输距离约10 cm。NFC技术具备了能量传输的能力,但目前NFC标准中并未包含无线充电的内容。2012年,芬兰VTT技术研究中心的Esko Strömmer等人[3]提出了基于NFC的无线充电技术的概念设计,可以利用现有的NFC天线,从而为小型设备提供集成化和低成本的无线充电解决方案。2013年,瑞萨电子(Renesas Electronics Corporation)[4-5]提出了首款NFC无线充电解决方案, 单个天线实现功率发射和数据接收,将充电区域拓宽到10 cm,支持双向通信,安全性更高。

1.2 辐射性的电磁场

超高频无线电波:由美国Powercast公司提出,工作频率为915 MHz,最大传输距离(中距离)约为8 m,目标应用领域为传感器领域。其工作原理类似于早期的矿石收音机,主要由微波发射装置和微波接收装置组成。微波接收装置可以捕获发射器发出的各类电波,并将其转换成可用的电能。发射器还具有发送和接收数据的功能,可以将外部输入的数据发送到传感器节点。

微波(Microwaves)和激光(Laser)无线电力传输:1968年美国学者Glaser[6]提出了利用电磁波接收装置将太阳能转换成电能的设想。2003年,法国国家科学研究中心的Karalis A等人以2.45 GHz的频率向接近1 km的一个村庄进行了点对点无线供电[7]。

2 主要工业标准

当前主流的无线充电标准有:Qi标准[8]、Power Matters Alliance(PMA)标准、Alliance for Wireless Power(A4WP)标准。目前电磁感应技术和磁共振技术正在相互融合,A4WP和PMA两大阵营宣布,将相互兼容对方的无线充电技术标准,并且基于两大标准的无线充电设备,均可兼容对方标准的手机。而Qi标准在1.2版中也明确加入了磁共振技术。

Qi标准是一种由无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)所制定的短距离低功率无线感应式电力传输的互连标准,主要用于低功率设备的无线充电。WPC最早由8家公司创立,目前已有212家成员公司。1.0版Qi标准采用电磁感应技术,采用低频非电离频率100~205 kHz,充电距离为10 mm,只支持一个设备充电,初次级线圈要求对齐,能源转换效率约为85%,功率为5 W。1.2版Qi标准,采用电磁感应和磁共振技术,将充电距离扩展至45 mm,支持多终端同时充电,最大功率可达2 kW。

PMA技术同样基于电磁感应技术,由宝洁公司和Powermat创立,采用频率为277~357 kHz的电磁波,其他与Qi标准类似。

A4WP 磁共振技术(Rezence规范),由三星与Qualcomm创立,频率范围为6.765~6.795 MHz(中心频率为 6.780 MHz),功率范围为10~15 W,充电距离远,线圈无需对齐,但效率比Qi略低。

3 目前主要的研究方向和展望

(1)电动车EV无线充电技术。以特斯拉为首的电动汽车的成功,使得大多数汽车制造商加速了电动汽车产业的布局,同时也驱动了学术界对电动汽车EV无线充电/无线供电技术( Wireless Power Transmission, WPT)的研究。在电动汽车EV中应用的WPT技术[9]主要分为两种:射频或微波WPT、电磁共振式WPT。2013年,京东大学的Naoki Shinohara等人[10]开发了两种电动汽车微波电力传输WPT系统,一种类似于感应耦合和磁耦合的短距离WPT系统,一种是无需耦合的中距离WPT系统。2011年,东南大学的黄学良等人[11]对基于磁共振耦合的电动车无线电力传输的拓扑结构设计进行了研究。2012年,美国德尔福汽车系统公司的Heri Rakouth等人[12]基于磁共振耦合WiTricity技术的3.3 kW的无线充电站传输效率可达90%。2013年,中国科学院的廖承林等人[13]设计了基于磁谐振耦合无线能量传输技术的电动汽车中距离无线充电系统,并搭建了充电效率3 300 W、传输距离22 cm、端对端效率85%的电动汽车无线充电系统以验证其可行性;

(2)充电效率和拓扑结构。拓扑结构对于充电效率的提高有着较大影响。2014年,弗吉尼亚理工大学的Liguang Xie等人[14]提出蜂窝结构的多节点无线能量传输技术,对优化路径、路由流量和充电时间进行优化,解决了无线充电技术的扩展性问题。2013年,香港城市大学的Peng Wu等人[15]通过一项低成本技术将RF限制在充电板表面区域以提高充电效率。2012年,中国矿业大学的夏晨阳等人[16],针对磁共振耦合电能传输(CMRPT)系统功率传输和效率优化问题,对系统的磁路机构进行优化设计。2015年,丁煦[17-18]等人提出了可充电无线传感器网络时变动态拓扑模型,以最大化能量补给设备驻站时间比为目标对该模型进行了优化研究;

(3)无线充电技术对人体的影响分析。无线充电技术的发展一直伴随着质疑,主要就是电磁场辐射对人体产生的影响。2014年,法国高等电力学院SUPELEC的Ping-Ping Ding等人[19]使用有限元方法对电动车无线感应充电系统的电磁场作用于人体的影响进行了评估。充电系统功率为3 kW,频率为30 kHz。研究表明即使人体非常接近发射线圈,电磁辐射的水平也可以满足标准要求。而对于大功率无线充电技术,必须采取电磁屏蔽措施以保证人体电磁辐射水平在安全范围。2014年,南京大学的戴海鹏、陈贵海等人[20]研究了无线充电调度的安全充电问题,以传输更多能量的同时保证场内任何位置的电磁辐射均低于给定的阙值,采用基于8个Powercast TX91501信号发射器验证了其结果;

(4)无线充电技术对传感器技术提出了更高的要求。超低功耗传感器,特别是对于无线电波RF方式,传输的功率较小,如果传感器耗能较多,导致充电效率大幅下降,那么传感器的工作周期属于阶段性工作,不能充分发挥传感器的作用。2012年,三星电子的Young-Jun Hong等人[21]提出了无线充电系统的超低功耗传感器平台,RF发射器和接收器分别消耗1.79 mW和0.683 mW,提供1.2 mW的充电能量,将传感器平台的工作时间从41 h延长至168 h;

(5)无线充电技术的接入认证,对于无线充电技术的商业化特别重要,比如公用充电设施的授权和计费,如停车场、计费式的充电站等。目前普遍采用的主要有2.4 GHz 频段上的蓝牙4.0(目前Rezence规范采用),NFC[22]以及RFID等。

4 结束语

无线充电技术的出现使得尼古拉·特斯拉的设想成为现实,电力可以在电磁场中以电磁波的形式进行传输。电磁感应技术和磁共振耦合技术成为无线充电技术的主流。在消费电子和电动汽车大量需求的驱动下,无线充电技术的发展将进入到一个全新阶段。

[1] Garnica J,Chinga R A, Lin J.Wireless power transmission: from far field to near field [J].Proceedings of the IEEE,2013,101(6):1321-1331.

[2] Kurs A,Karalis A,Moffatt R,et al.Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances[J].Science,2007,317(5834):83-6.

[3] Strömmer E,Jurvansuu M,Tuikka T,et al.NFC-enabled wireless charging[C].France:International Workshop on Near Field Communication,IEEE,2012.

[4] Endo T, Kayama M. Wireless charging circuit, wireless charging system and semiconductor device:US,US 20130234658 A1[P].2015.

[5] 瑞萨电子.瑞萨电子推出业内首款NFC无线充电解决方案,利用单个天线实现了功率发射与接收[EB/OL].(2012-09-12)[2015-12-11]http://cn.renesas.com/press/news/2012/news20120912.jsp.

[6] Glaser P E.Power from the sun:its future[J].Science,1968(62):857-861.

[7] 张翼.无线输电技术发展及应用[J].江苏电机工程,2013,32(2):82-84.

[8] Hui S Y.Planar wireless charging technology for portable electronic products and Qi [J].Proceedings of the IEEE,2013,101(6):1290-1301.

[9] 曹玲玲,陈乾宏,任小永,等.电动汽车高效率无线充电技术的研究进展[J].电工技术学报,2012,27(8):1-13.

[10] Shinohara N,Kubo Y,Tonomura H.Wireless charging for electric vehicle with microwaves[C].Russia:IEEE Electric Drives Production Conference,2013.

[11] Hao Q,Xueliang H,Linlin T,et al.Study on topology design of wireless power transfer for electric vehicle based on magnetic resonance coupling[J].Advanced Materials Research, 2011,308-310(2):1000-1003.

[12] Rakouth H,Absmeier J,Brown A,et al.EV charging through wireless power transfer: analysis of efficiency optimization and technology trends[C].UT,USA:Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress,2013.

[13] 廖承林,李均锋,王丽芳,等.电动汽车中距离无线充电系统研究[J].电工技术学报,2013,28(S2):81-85.

[14] Xie L,Shi Y,Hou Y T,et al.Multi-node wireless energy charging in sensor networks [J].IEEE/ACM Transactions on Networking,2014,23(2):1-7.

[15] Wu P,Bai F,Xue Q,et al.Use of frequency-selective surface for suppressing radio-frequency interference from wireless charging pads[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics,2014,61(8):3969-3977.

[16] 夏晨阳,孙跃,贾娜,等.耦合磁共振电能传输系统磁路机构参数优化[J].电工技术学报,2012,27(11):139-145.

[17] 丁煦,韩江洪,石雷,等.可充电无线传感器网络动态拓扑问题研究[J].通信学报,2015,36(1):129-141.

[18] 丁煦,韩江洪,石雷,等.多基站可充电无线传感器网络建模及优化研究[J].电子测量与仪器学报,2015(4):519-530.

[19] Ding P P.Evaluation of electromagnetic fields in human body exposed to wireless inductive charging system[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics Magnetics,2014,50(2):1037-1040.

[20] Dai H,Liu Y,Chen G,et al.Safe charging for wireless power transfer[C].BA:INFOCOM,Conference on Computer Communications,2014.

[21] Young J H,Joonseong K,Seong J K,et al.Ultra-low power sensor platform with wireless charging system[C].Seoul:IEEE International Symposium on Circuits and Systems,2012.

[22] 李莎,张凤登.基于NFC与Qi的无源电子纸显示设计[J].电子科技,2016,29(6):68-71.

Review of Development of Wireless Charging Technology

ZHANG Guangdong,HAO Xinyu,YUAN Tiejun,SONG Shuquan

(School of Mechanical Engineering,Yancheng Institute of Technology,Yancheng 224051,China)

Wireless charging technology is wireless power transmission through electromagnetic wave. Wireless charging technology allows the product design to get rid of the shackles of the cable, making the product design more compact and small. This paper focuses on the wireless charging technology for electric vehicles, electric vehicle charging cable to overcome the difficult realization of wireless charging, whenever and wherever possible development trend of standardization; consumer electronics, wireless charging miniaturization and low power consumption; sensor networking applications and wireless sensor networks without the need for cable, power supply and data sending and upload; remote microwave and laser transmission technology. And the commercial operation of pure electric vehicle wireless charging, charging efficiency, its impact on human body, ultra low power consumption sensor and wireless charging technology is the focus of future wireless charging technology research.

electromagnetic induction; magnetic resonance coupling; NFC; RFID; electric vehicle

10.16180/j.cnki.issn1007-7820.2016.12.047

2016- 07- 04

江苏省科技计划基金资助项目(BY2015057-22)

张广冬(1983-),男,硕士,讲师。研究方向:微机电系统设计。

TN86

A

1007-7820(2016)12-170-04