床位利用模型与工作效率指标在床位管理中的应用

王晓成 贺亚琴 刘王斌

床位利用模型与工作效率指标在床位管理中的应用

王晓成1△贺亚琴2刘王斌1

目的对某院床位合理使用情况和床位工作效率进行综合评价,进而指导医院的床位分配。方法根据2014年年度医疗统计数据,绘制2014年某院各科室床位利用模型静态评价分析图;采用床位工作效率指标测算出各科室开放床位数的合理区间。结果17个科室为床位效率型科室,7个科室为床位周转型科室,1个科室为床位闲置型科室,没有科室为压床型科室。全院需要增加床位的科室有7个,需要减少床位的科室有9个,不需要调整的科室有9个。全院总计需要减少床位16张。结论科学进行床位的综合评价,合理分配床位,可以优化医疗资源配置,提高医院的社会效益和经济效益。

床位利用模型 床位工作效率指标 综合评价 医院床位

床位是医院最重要的医疗资源之一,决定着医院规模的大小。床位的使用情况是反映医院工作效率高低的重要指标,也是反映医院工作质量和管理效能的重要内容[1]。床位利用统计是医院信息管理最活跃的要素之一,合理分析床位利用情况对于提高医院经济效益,改善病房管理,挖掘潜力,增强服务能力均有十分重要的意义。因此,科学地分析和评价床位的使用情况对评价医院的工作效率和管理水平都具有重要意义[2]。

本文综合运用床位使用模型和工作效率指标对某院2014年的医疗数据进行统计分析,计算各科室目标床位数的合理区间,明确是否需要进行调整,以便更好地优化医院整体资源配置,使其合理、科学的发展。

资料和方法

1.一般资料

本资料来自某三甲医院2014年住院病人动态统计数据库。指标包括实际开放床位数、平均开放总床日数、出院人数、实际占用总床日数、床位周转次数、床位使用率、床位工作日、床位工作效率。

2.床位利用模型

在兼顾质量和效率的前提下,制定合理、有效的床位工作效率评价模型,对医院特别是三级医院的床位利用情况进行分析、评价,是实现医院床位合理、有效利用,提高医院资源使用效率和患者满意度的关键。床位利用模型是我国评价医疗质量的常用方法[3]。一般来说,床位利用越高,其医疗质量也越好,并易得到病人的认可;但床位利用提高到一定程度,医疗质量则因工作数量、诊疗时间、医疗费用等因素的制约而呈滑坡趋势。

根据卫生部《医院管理评价指南(2008版)》,床位使用率上限为93%、下限为85%,床位周转次数≥19次/年,选定床位使用率均值89%为标准化床位使用率,选定床位周转次数19次为床位周转率标准值。计算公式如下:

标准化床位使用率=床位使用率实际值÷床位使用率标准值×100%

标准化床位周转率=床位周转率实际值÷床位周转率标准值×100%

3.床位工作效率指标

应用床位工作效率指标分析临床科室床位设置情况[4]。

床位工作效率=床位周转次数×平均床位工作日=(出院人数÷平均开放床位数)×(实际占用床位总天数÷平均开放床位数)=出院人数×实际占用床位总天数÷平均开放床位数2

平均开放床位数=(出院人数×实际占用床位总日数/床位工作效率)1/2

结 果

1.床位利用模型的静态评价

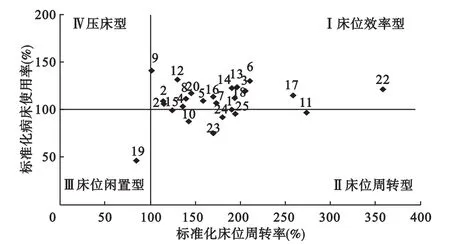

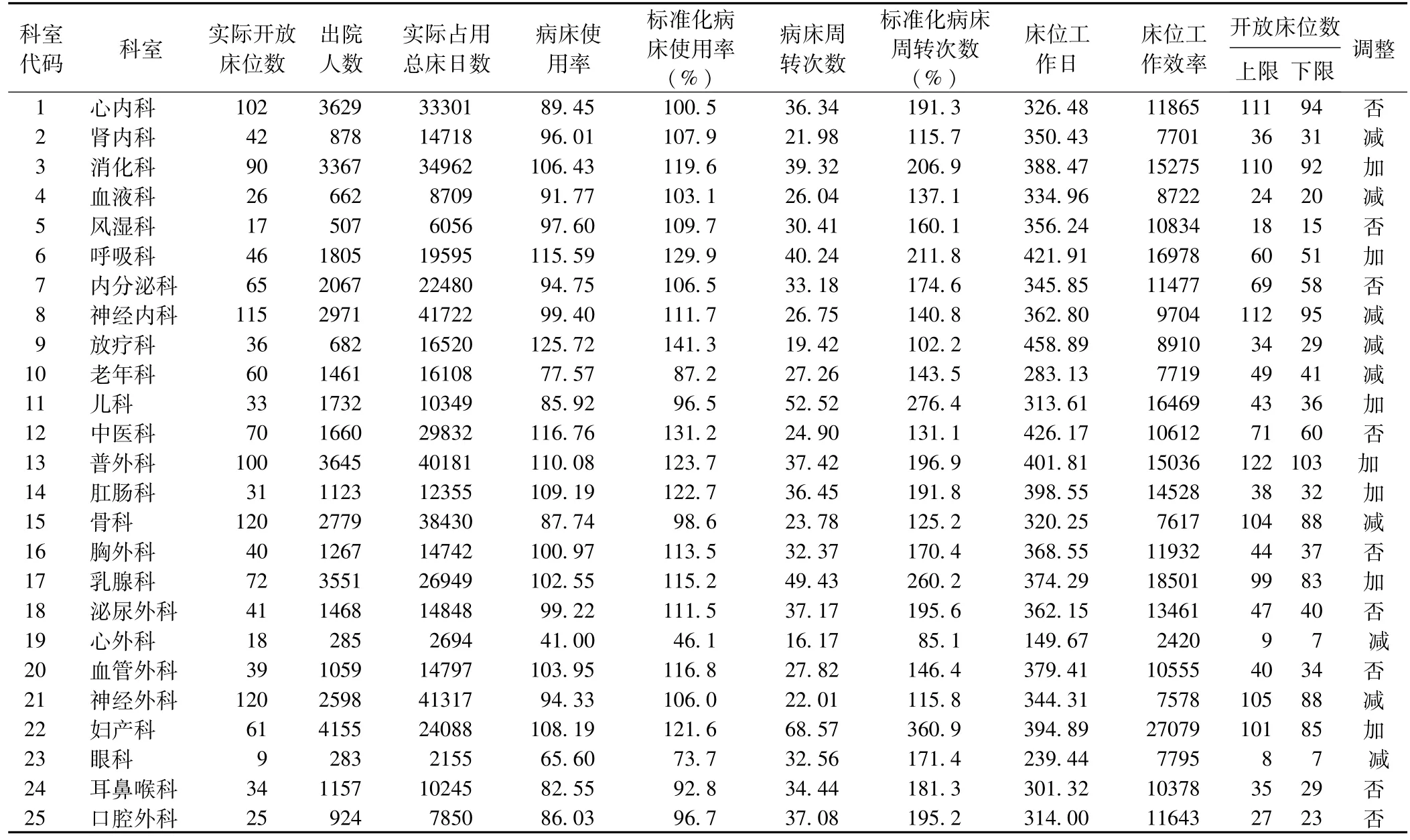

以标准化床位周转率为横坐标,标准化床位使用率为纵坐标,绘制2014年某院各科室床位利用模型静态评价分析图(表1,图1)。

绝大多数科室为床位效率型的科室,包括肾内科、消化科、血液科、风湿科、呼吸科、内分泌科、神经内科、放疗科、中医科、普外科、肛肠科、胸外科、乳腺科、泌尿外科、血管外科、神经外科、妇产科。此类科室床位使用高,床位周转快。说明科室病人来源与床位设定数成比例,其病种构成合理。同时,也应看到乳腺科和妇产科床位周转率显著高于控制水平,反映出床位满足不了病人需要,易出现病人因待床时间长而流失的现象,若床位使用率提高到一定的限度,加床太多,则医疗质量会因工作数量、诊疗时间、医疗费用等因素的制约呈下滑趋势,应考虑适当增加科室的固定床位,保障病人的有序治疗。

图1 某院各科室床位利用模型静态评价分析图

表1 某院各科室床位工作调整数计算

心内科、老年科、儿科、骨科、眼科、耳鼻喉科和口腔外科是床位周转型的科室,表明科室床位使用较低,但床位周转较快,说明科室收治的病人病情较轻,病人住院时间短,床位周转快。

心外科为床位闲置型的科室,表明科室床位使用率和床位周转次数均处于较低水平,提示科室床位未得到充分利用,部分床位和工作人员处于空闲状态。

没有科室为压床型的科室。

2.床位数调整

根据表1结果显示:床位配置较适中的有9个科室,分别是心内科、风湿科、内分泌科、中医科、胸外科、泌尿外科、血管外科、耳鼻喉科、口腔外科,这些科室经计算床位设置在合理区间,能够满足收治患者的需求;床位配置低于合理区间下限的有7个科室,分别是消化科、呼吸科、儿科、普外科、肛肠科、乳腺科、妇产科,尤其是乳腺科和妇产科,这些科室的指标床位数已不能满足科室收治患者的需求,应适度增加床位设置数量;床位配置高于合理区间上限的有9个科室,分别是肾内科、血液科、神经内科、放疗科、老年科、骨科、心外科、神经外科、眼科,尤其是老年科、骨科和神经外科,这些科室的指标床位数已超过科室收治患者的需求,应适度减少床位设置数量;全院总计需要减少床位16张。

讨 论

医院各类工作人员的配备、医疗技术设备和经济的分配等,都是根据床位的数目来确定的。在“优质、高效、低耗”的全新管理模式中,用“床位利用模型”这一指标作为医疗质量切入点,评价我院床位的工作效率,及时发现床位运行过程中存在的问题,最大限度地保证床位的利用率。医院在增设或调整固定床位时,要根据各科的医护力量及医院的管理水平而定,不应盲目变动,也不应得过且过。在制定考核标准时,也应针对各科的具体情况,结合医院整体要求及历年统计数据,充分考虑季节因素,区别对待[5]。

医院床位数的合理设置是各科室及全院床位使用率、床位周转次数等重要医疗指标的关键,床位数的增减,将直接影响到这些数据,同时也关系着医疗资源是否合理配置和有效利用。为了提高医院的社会效益和经济效益,避免医疗资源的短缺和浪费,需要根据科室床位使用情况,适时地对床位设置进行相应的合理调整,使床位工作效率保持在适度水平,做到既要满足患者的需求,又要保证医疗质量和医疗安全[6]。

完善的床位工作效率是床位使用率和床位周转次数均在规定的范围之内,若全院各科都能达标,提示床位设置是合理的。若某些科室指标过高或过低,则可进行床位内部调整,优化配置,以达到最佳状态。当然,对床位工作效率较低的科室应提高自身专业技术水平,引进人才和新技术新设备,拓展病种诊治范围,同时在服务上下功夫,用技术和服务吸引患者[7]。此外,医院需针对不同的影响因素加强管理,提高医疗工作质量,调动员工的积极性和创造性,更好地为病人服务。采取这种床位调整措施,为医院的科学化管理提供了切实可行的途径,避免了卫生资源的浪费,对于提高医院的社会效益和经济效益具有促进作用[8]。

本文运用床位工作效率指标分析计算平均开放床位数的合理设置区间,方法简单易行,结果直观明了,可作为管理者了解和合理配置某阶段医院及不同医院间床位的一种手段[9],对医院的发展规划及领导的管理决策具有参考价值。同时,由于各科室收治病人的病种不同、病人危重程度的不断变化,病区的发展趋势等因素,对床位使用、占床日等均有一定的影响。如何调配床位,进行科室互补,用于指导临床管理,还有待于不断探索和改进。

[1]王启栋,张康莉,刘召平,等.医院科室病床使用情况的综合评价分析.中国医院统计,2001,8(2):103-105.

[2]徐洁.试论病床使用率和病床周转次数的关系.中国病案,2007,8(2):19-20.

[3]张惠芳.应用床位利用模型评价医疗工作效率.中国卫生统计,2005,22(5):346.

[4]郭建新,陈静.应用病床工作效率指标对床位设置的分析.中国病案,2010,1l(11):39-40.

[5]季新强,刘晶.应用床位利用模型分析某肿瘤专科医院1999-2012年床位工作效率.中国卫生统计,2013,30(6):865-866.

[6]周娟,朱海静,吕晓娟.基于病床工作效率指标的医院床位测算.解放军医院管理杂志,2014,21(5):422-423.

[7]王凤昆,房晓旭,崔静依,等.床位效率指数在评价临床科室工作效率中的应用.中国病案,2013,14(2):47-49.

[8]居来提·赛买提,柯志华,王新玲,等.新疆某三甲医院2013年病床预测与分配.中国医院统计,2013,20(3):168-169,173.

[9]侯世方,罗书练,侯世华,等.内科科室病床利用情况的分析和评价.中国卫生统计,2005,22(1):63.

1.山西省人民医院(030012)

2.山西省疾病预防控制中心

△通信作者:王晓成,E-mail:buyi21shiji@163.com

(责任编辑:郭海强)