论西方公共行政改革背景下“问责”的转向与趋势

胡 春 艳

(中南大学 公共管理学院, 湖南 长沙 410083)

论西方公共行政改革背景下“问责”的转向与趋势

胡 春 艳

(中南大学 公共管理学院, 湖南 长沙 410083)

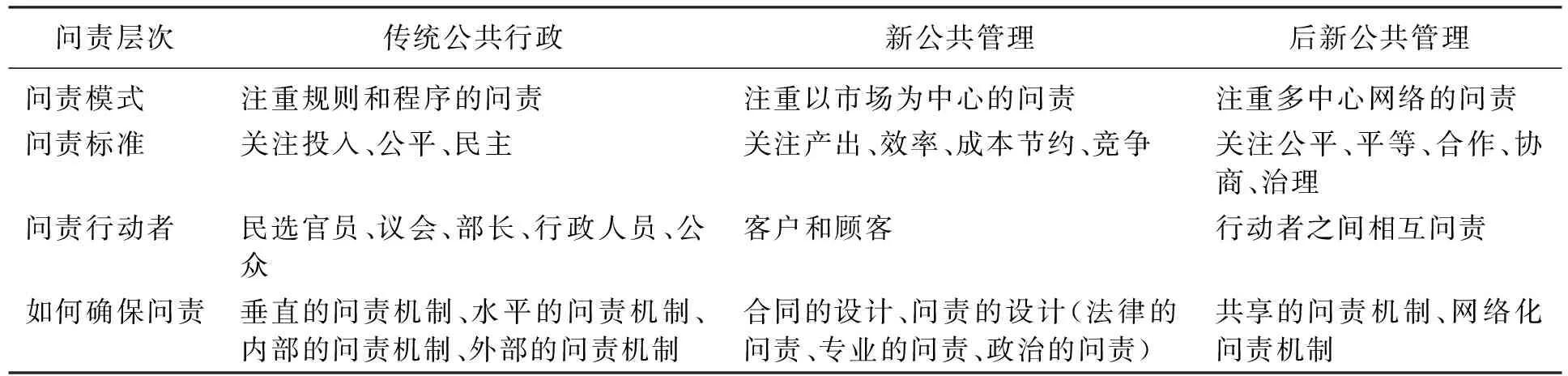

为了追求“良好的”政府治理目标,西方公共行政经历了传统公共行政、新公共管理和后新公共管理的变迁,这些改革深刻地改变了政府与市场、公民社会之间的相互关系,“问责”随之发生了一系列变化:较早的传统公共行政侧重“规则和程序”的问责,新公共管理注重以“市场”为中心的问责,后新公共管理则注重“多中心网络”的问责。在不同的问责模式下,问责的标准、问责的行动者、问责的方式出现了不同的特征。

传统公共行政; 新公共管理; 后新公共管理; 问责

20世纪70年代以来,西方发达国家的公共行政部门为了削减成本、提高行政效率和服务质量推行了一系列的改革方案,其中最为人们所熟知的则是以私有化、合同外包、绩效管理和以顾客导向等一系列称为“新公共管理”的方法和技术[1]405。不可否认,这场席卷全球的新公共管理运动在很大程度上促进了政府绩效的改善,但由于这场改革忽视了公私部门之间的差异,过于重视效率问题,忽略了最重要的公平、民主、正义等价值,引起了很多学者的质疑和反思。近年来许多西方国家中公民社会和国家的关系出现了重要的变化,由此产生了一些不同于新公共管理的新理念,不同的学者冠以不同的学术词汇,比如“新公共服务”“治理”“合作生产”“网络”“后新公共管理”等。虽然术语不同,但新思潮的一个共同点则是解释了政府与市场、公民社会之间的新关系。后新公共管理改革旨在促进政府组织之间的合作、政府和其他行动者之间的合作,它提倡的“合作政府”“整体政府”的口号为研究公共行政提供了新的途径[2]。笔者主要讨论西方公共行政经历了传统公共行政、新公共管理到后新公共管理的变迁,这些改革思潮对问责产生了什么影响?“问责”的标准、“问责”的对象、“问责”的机制和方式发生了什么转变?出现了什么样的发展趋向?

一、 公共行政改革与问责

1. 什么是问责?

问责是一个非常古老而又复杂的概念,它曾经是(现在也还是)政府日常行为及议会民主制度的一个最为重要的因素[3]。在最近几十年中,虽然问责成为当代政治学及公共行政学术界的热门术语,但是对于它的概念始终没有形成统一的认识,不同的学者对它的界定各不相同,有的认为问责是一种社会关系形式[4],有的把它看做一种监督机制[5],有的提出问责是一种公民参与工具[6],还有的则认为问责就是一种委托—代理关系,“委托人授权给代理人按其利益行事”[7]。由于问责是一个不断扩展的概念[8],从不同的视角对问责的分类也不尽相同。从政治科学的视角来看,比较常见的分类有水平问责、垂直性问责和社会问责[9-10];行政问责、法律问责、职业问责、政治问责及道德问责[11]273。还有的学者从多学科框架对问责进行了一个综合和全面的分类[12]。

总之,问责描述的是一种权力关系,权力拥有者应该对公众具有解释和辩护其行动的责任,若其行动及解释没有达到公众的期望,那么权力拥有者则要受到相应的惩罚[13]。本文讨论的问责侧重公众对权力运用的制衡和监督。

2. 问责的改革

传统上来说,西方公共行政与公共管理关注的核心问题就是官僚制[14]356。在韦伯的理性主义模式下,官僚制具有高效、非人格化的管理优势,但在实际的运行中,专业化的公务员被批评带有精英主义和非民主化的倾向[14]356。抱怨官僚的情况大致可以分为三种类型:腐败或庇护主义、低效、专断与不负责任。针对这些弊端实施的改革主要有公务员或官僚制的改革、管理主义的改革(新公共管理改革)及问责或民主改革[15]。

在这三种改革模式中,管理主义的改革(新公共管理)显然在全球获得了最大的关注和应用。这一波改革最初是来自于发达经济实体(比如英国、美国、新西兰),现在正在扩张到转型和发展中国家[16]。然而在一些发展中国家中由于庇护主义和腐败比较严重,管理主义根本不应该成为优先的策略。正如奥斯本和盖布勒所说的那样,“在你可以改革问题之前应该先改革好政府”[1]405。一些学者在研究美国的行政改革时却发现其管理主义明显占据上风,一些改革途径没有涉及公务员改革或问责改革[17]。由于管理主义改革仅仅关注效率和产出,却忽视了民主、公平、正义等价值,必然会带来责任减少等新的问题。显然,在实践中管理主义强调的价值——比如效率、产出、竞争、顾客导向——对问责提出了新的挑战。正基于此,以“治理”“新公共服务”“后新公共管理”为特点的改革试图在提供者和公民之间加强对服务提供和发展的问责[18]。

笔者试图讨论公共行政改革的变迁对“问责”产生的影响,主要从以下三个层面分析问责的变化。第一,问责的标准:问责的内容是什么?即对什么进行问责?第二,问责的行动者:哪些是问责行动的关键人?究竟应该对谁负责?第三,问责的方式和机制:采取何种方式和途径来实现问责?

二、 传统公共行政与问责

行政的出现最早源于国家的形成。较早期的行政是人格化的,即基于对某个特定人物(比如国王或部长)的忠诚,这极容易产生政治恩赐及裙带关系的弊端。19世纪中期以来,英国、美国、法国、澳大利亚、加拿大等国开启了一系列改革措施,比如英国的《诺思科特—特里维廉报告》(1854年)开启了文官以功绩制为基础的任命制度;美国的《彭德尔顿法》(1883年)将政治中立的文官制度确定为政府的人事管理依据。这一系列改革被视为西方现代公共行政产生的标志[19]20。我们可以看到,“当时的公共行政是建立在公务员中立、部长负责制、不干预部门和机构的日常行动、公务员匿名、基于功绩实施公务员的任命及管理人事功能的基础之上,因此它开启了一个负责任和客观的行政时代”[11]273。

1. 问责的标准:对制度、程序和规则的遵从

在欧文·休斯看来,传统的公共行政是建立在韦伯的官僚制、威尔逊的行政二分法、泰勒的科学原理等理论基础之上[19]21。这些理论认为,政府是可以通过建立一套最佳方法(等级制、官僚制)的原理来进行管理,政府直接通过官僚组织提供公共服务,政治要与行政分离,政治家对实现公共价值及制定法律政策负责,公务员则对执行法律政策负责。可见,传统的公共行政既期望实现政府内部的组织效率,又追求官僚组织体系的不断完善。那么在这种模式中,问责标准是什么呢?根据韦伯官僚制的特点可以看出,“严格遵从组织的制度、程序和规则”是传统公共行政问责的主要标准[14]356。显然,公职人员只要按照组织设定的一切规则,则可以各尽其职,实现责任的最大化和组织的高效化。

2. 问责行动者:蕴含清晰的问责链条

传统公共问责的模式中蕴含了一个既理想化又清晰而紧密的问责链条:在这个官僚体系中,从官员到官员、从官员到部长、从部长到议会、从议会到人民,每个官员通过等级的官僚结构在技术上都要对民选政治家和全体公民负责。韦伯对官僚概念的阐述特别强调了这一点。官僚们的行为应该保持诚实、正义、无私及客观,因为他们执行的是政治家的规章制度。这一理念恰好与英国诺斯科特-威廉报告中建立的公务员制度(统一的、等级制和遵从规则)的观点相吻合[20],它意味着行政等级最高职位的官僚更有可能加强对政治家的问责。显然,对政治家和公众负责是一种向上的问责观点,这些官僚依然保持了传统的宪法和立法意义上的公共责任,通过规范性的问责方式来约束官员们的行为。

3. 如何确保问责

(1) 垂直的问责和水平的问责

在民主国家中,解决治理和问责过失最常见的方法是垂直问责机制。垂直问责(vertical accountability)是通过选举机制方法使公民、大众媒体,以及公民社会促进官员提高绩效[21]。通过合理、公平的选举形式,公民可以在下一轮选举中用投票与否来对候选人实施奖励或惩罚。然而选举机制自身存在一些结构性的问题,比如,选举只产生选任官的责任,选举的间隔性致使很难及时追究责任,以及政治恩惠带来的腐败导致问责失灵等,这导致其作为制裁和控制政府机构的有效性被削弱了[22]。因此,要求建立起官员对其他官员及国家本身负责的水平问责机制加以补充。水平问责(horizontal accountability)指政府机构通过其他公共机构及政府的其他部门(或要求其他机构进行平级汇报)共同制约权力滥用的能力[21],它表明官员有义务对其行动作出回应。水平问责机制包括人权监察员、腐败控制机构、立法调查委员会和行政法庭等[10]。

(2) 内部的问责和外部的问责

早期研究公共行政问责的文献最关注的是哪种途径可以确保问责效率的最大化。其中非常著名的是在20世纪40年代费勒德里奇(Friedrich)[23]与芬勒(Finer)[24]关于民主制中确保官员问责途径的争论。费勒德里奇认为,内部的控制机制可以使政府官员有效地解决行政事务的问题,这些控制机制主要是通过职业标准和技术知识来确保问责。芬勒则从另一方面认为,对职业官僚的内部监控和控制只会导致公共行政的腐败,只有通过从外部控制民选的立法人员才是确保公共行政官员廉洁高效的唯一途径。

的确,由于每个国家的政体和公共行政体系存在差异,有些国家可能采取了几种或多种措施来确保问责的实现,而不仅仅是一种工具[25]。现在我们回过头来看,当时的那一场争论为后来建立公共行政的问责理论框架提供了基础。比如,托马斯·斯密斯[26]从四个层面归纳了官僚制的问责模式,指出促进问责的工具既可以是官僚制内部的工具,也可能是官僚制外部的工具,此外,问责既可以是正式的或直接的控制形式,也可以是非正式的间接的影响。

三、 新公共管理改革与问责

自20世纪80年代起,西方公共部门主导了一场“新公共管理”改革的范式转变[19]1。这场改革试图通过缩小政府规模、采取分权管理、强调市场竞争等私人部门的技术和方法来实现行政效率、效能和节约(3E’s)。许多之前由公共部门提供的服务被私有化,剩下的公共企业需要与私人企业竞争或变为盈利性企业,地方政府则被迫与私人提供者进行竞争。显然,公务员、公共部门及公共企业的职能发生了重大的转变,因此社会公众日益认识到政府的职能应该透明化,这更加促进了问责的发展。

1. 问责的标准:绩效问责与市场问责

由于新公共管理模式的核心是引入市场化的途径来改进政府提供服务的方式,因此问责的标准也相应发生了变化。

第一,转向以注重产出为结果的绩效问责。在新公共管理中,公共部门实施的是严格的绩效管理方法,这意味着组织关注的是结果而不是过程,意味着组织在提供服务时要密切关注服务目标和目的。绩效管理可以使公共部门直接对其行动负责。在这种绩效测量的价值影响下,公共部门应该要不断努力提高服务的标准和水平。传统的问责逻辑关注的是对行为不端的官员进行曝光和惩罚,而绩效问责(performance-based accountability)关注的是如何改善政府绩效,促进政府的发展[27]。可见,绩效问责之所以吸引人是因为它具有促进政府部门服务提供的绩效及确保公共部门实践的完整性的潜力。在一些经合组织(OECD)及其成员国中,“一个最为重要的变化就是这些国家的政府正在努力从以前遵从规则的问责转向基于绩效的问责”[28]。巴泽莱(Barzelay)[29]也指出,最近20多年,把绩效评估作为一种审计和监督的问责方式成为发达国家和发展中国家普遍的做法。

第二,转向以竞争、选择为基础的市场问责。基于市场的问责是将公民理解为顾客,顾客必须以他们所接受的服务质量来问责政府。在构建“重塑政府”的理论中,奥斯本(Osborne)[30]提出了三个顾客战略来进行问责:顾客选择(即让顾客选择提供者)、竞争性选择(即让顾客拿着公共资源来选择提供者)、顾客质量保证(即设定顾客服务标准并以此奖惩服务提供者)。此外,加强顾客的表达意愿和能力,确保顾客可以自由“退出”市场的能力也能保证公共服务问责制的持续。比如,美国公共教育部门基于市场进行问责,这种基于市场的问责意味着作为消费者和顾客的父母一旦不满意学校的服务时,可以通过更换学校来轻松地行使他们“退出”的权利[31]。

2. 问责的行动者:客户/顾客

在新公共管理的范式下,代理人从传统的“公民”角色转变成了“顾客”或“消费者”的身份,这对问责提出了挑战。因为,此观点意味着公民将其集体的公民权这一类社会权力降低至作为客户的狭隘的商业特权,这个商业特权会受到交换关系的影响[32]。换句话说,“以客户为中心”的服务战略的价值在于解决了不同客户的多样性需求问题,官员只需要扮演各种角色来发展公共项目,提供公共服务来满足不同顾客的需求。为了提高顾客对政府的信任和支持,官员应该为客户提供全方位、便捷又优质的公共服务。比如,英国有许多地方政府开发了“一站式商店”,互动式技术及案例管理战略来使服务全方位地满足顾客的需求[33]。显然,顾客在此成为了一个类似于商业化的角色,政府部门需要做的就是满足每个顾客的偏好,回应客户的需求,由此实现了其责任,但这种仅仅对“客户”负责的模式却排斥了一些其他人群,比如那些因为经济贫困无法支付消费、地域受限的弱势群体等,因此遭到了一些质疑。

3. 如何确保问责:以“合同”为中心

由于新公共管理采取合同外包、私有化的方式来提供公共服务,这使政府部门、私人部门及非营利组织之间的界限越来越模糊。各个层级的政府通过合同的形式扩大了服务的范围,政府官员的职能从以前直接提供公共服务变为管理合同的职能。由此把传统的等级关系转变为合同化的关系,引发了问责方式和途径的转变,即强调以“合同”为中心的问责机制。

确保合同问责制的有效性依赖于以下四个方面。第一,合同的类型。有学者把合同分为理想的合同、不理想的合同及关系的合同[34]。在理想的合同模式下,合同商的行为受到市场力量的约束,比如价格、竞争、销售商获取合同的渠道、政府可便捷获取合同商的绩效信息等。这种情况下的问责依赖于市场来确保理想的行动。不理想的合同由于合同双方交易频繁,且合同产品和过程的未来情况不确定,存在道德风险、逆向选择等问题,这种环境下的问责会导致不断通过制定合同来进行约束,陷入到“合同陷阱”中。“关系合同模式”基于委托人和代理人之间的信任关系,不管正式的规定如何,任何一方的利益都需要考虑另一方的利益后再作出调整。这种类型合同的问责中,倾向于通过双方之间的协商和共同的经验来调整绩效期望和表达意愿。第二,合同的具体规定。比如对合同双方的责任界定、对绩效的汇报、规定的服务提供是否合适等,这些都有助于加强问责。第三,合同的设计。承包商设计合同的自主性、收集绩效数据的便捷性、合同设计的新技术革新等都影响着问责的有效性。第四,问责本身的设计。合同中对问责的设计也对推动合同绩效评估起着重要作用[35]25。比如,法律的、专业的和政治的问责在新的合同环境中尤其重要。法律的问责是通过正式的政府监督与外部的绩效和财务审计来确保正式的合同义务及施加法律制裁;专业的问责是由承包商的专业知识和技能来实现目标;政治问责则强调的是对利益相关者的回应性,在合同环境中,问责依赖于外部利益相关者来判断承包商是否提供了优质的服务[35]135。

四、 后新公共管理改革与问责

任何一项改革都可能存在一些不可预期的副作用,这是政府改革历史中常见的现象[36]。过去十年中,新公共管理的原则和方法并没有人们预期中那样合理和有效,反而产生了一些新问题,由此引发了一场新的理论研究和实践探索,比如“新公共服务”“整体主义理论”“网络治理理论”“数字化治理”等,这些理论和实践被学者称之为“后新公共管理”运动,进入了公共管理改革的新时期。这场改革更加关注一体化、网络化和水平化的合作,重新塑造官僚、重新重视法治及强化中央政府的能力建设[37],且构建以“多中心网络”为特征的问责模式。

1. 问责的标准:趋向“共同的公共价值”

传统的公共行政和新公共管理似乎把问责的问题想得过于简单了,实际上,问责是一个非常复杂的问题。在经典的公共行政中,政治家负责作出决策,官僚则负责执行,行政人员仅仅对公共官员负责。在新公共管理中,行政人员则履行企业家的职能,主要对效率、成本及对市场作出回应等方面负责。显然,通过市场机制问责的标准似乎没有反映出新的公共服务的需求,受到了后新公共管理改革理念的挑战。后新公共管理旨在培育一个统一而强烈的价值观,即文化的整体性、参与性的组织文化,试图通过以信任和价值为基础的管理和合作来促进公共服务的发展。比如,英国政府提出的“合作政府”(joined-up government)理念、澳大利亚政府的“莫兰报告”、加拿大的“综合项目”(synthesis project),以及新西兰政府的报告都试图在公共部门建立一个“合作式”的文化,以促进一个合作的政府来解决问题[38]。在这种模式下,政治家们是协调利益相关者之间的保证人,公务员则是合作网络的管理人员及伙伴关系的领导人,公民的角色则是共同生产者,这也暗示了公务员不能仅仅对客户的需求负责,而更加要强调与公民建立一种合作关系[2]。由此可见,后新公共管理的问责标准从以前注重效率、利益最大化转为注重公平、平等、合作等公共价值。

2. 问责的行动者:趋向“相互问责”

由于后新公共管理是通过加强中央政府权力、建立共同目标、多种行动者网络之间的合作、运用数字技术等措施来实现整合和合作,因此,混合式的组织形式使问责的对象更加复杂。这种系统的问责意味着要对不同利益相关者作出回应,而且要对实现不同的甚至经常性矛盾的目标负责。这样,问责关系倾向于变得共享(即共同承担),导致了不清晰的问责链条[39]。因此,有学者提出了“互相问责的网络”途径[40],即“不管是公共部门还是私人部门的行动者,在某一个领域有能力使其他行动者为其行动负责”。显然,后新公共管理主张的是“行动者之间相互问责”模式,即参与者在行动进程中相互依赖,因为主要的资源分配权力、信息能力、专业技能及实现合法性的能力在不断分散,以至于每个主要的参与人员必须要不断地向其他行动者进行解释和负责,这是行动的前提条件[41]。

3. 如何确保问责:趋向“共享的问责/网络化问责”

在后新公共管理理念中,由于公共部门和私人部门共同参与以实现长远目标,在这样的合作网络关系下,很难明确谁是“委托人”和“代理人”。即使在作为代理人的服务供应商与政府之间建立一种“相互问责”的关系,依然很难明确最终究竟是谁对公众负责。显然,政府和社会的关系发生了深刻的改变,无疑会极大地改变以往的问责方式,其转变体现在以下两个方面。

第一,共享的问责(shared accountability)。共享问责又称为“联合问责”(joint accountability)“集体问责”(collective accountability )[42]。随着越来越多的服务由第三方(私营部门、社会团体、非营利组织)以某种方式与政府协同或合作来为公民提供,这要求第三方应该与提供服务的政府一起共享问责。澳大利公共服务委员会(APSC)最近出版的《提供绩效和问责》和《通过权力下放的政策执行》中重申和扩展了这一主题,后者指出有必要建立一个新的问责制度框架,“若想重建问责制度以支持新的工作方式,最大的挑战和最基本的方式是转变问责制度,承认通过为共同治理发展的集体问责方式所享有的决策权及资助权中承受的压力”[43]28-29。报告中还指出,“共享问责”方法的关键要素包括:“确定共享的责任以建立信任关系”“促进资源有效使用”“下放治理权力”“实施评估”等[43]48。

第二,网络化的问责(network accountability)。从政治科学和公共行政学意义上看,当代政府治理的一个重要趋势就是通过多元行动者之间的网络化合作构建起网络治理模式,这些行动者主要是指公共治理体系中的政治家、行政人员、利益组织、私人企业、社会运动人员、公民群体等[44],他们共同合作来影响公共政策的制定、执行和监控。治理体系从“单中心”模式转为“多中心”的模式,也提出了一些严肃的问责问题。正如有学者指出,“网络中的问责很大程度上是由他们自己监控自己,因为政府几乎不可能将意愿施加给其他行动者,同时网络行动者也不能强大到可以监控政府的行为,这样就出现了一个‘真空’,即自主不仅意味着自由还包括自我责任”[40]。由此,问责在很大程度上由网络中的参与者来实施,他们通过“汇报反馈”机制、“同行评议”机制和“惩罚”机制来实现问责[41]。Scott从规制问责理论出发,提出用两种模式可以实现有效的问责或控制,即“相互依赖”的问责模式及“重叠的”问责模式[41]。

总之,不管是传统公共行政、新公共管理,亦或是后新公共管理的改革,在西方公共行政改革的变迁中,“问责”均发生了复杂变化且出现了新的发展趋向(见表1),政府改革实践者如何作出相应的回应和调整则成了行政改革成功与否的关键。

表1 西方公共行政改革中的“问责”转向

五、 结 语

由于早期公共问责的概念是建立在“政治与行政”二分框架基础上的, 问责的界限非常清晰确定, 但是当今政府治理的实践变得越来越复杂和不确定, 以“后新公共管理”为代表的新的行政改革与传统的问责理念存在着种种矛盾和冲突, 要求重新建立一种新的模式与之相适应。 以“相互问责”和“共享问责”为途径的多中心网络问责模式能否适应所有改革中的公共行政呢? 显然, 没有任何一个行政改革可以建立在完全推翻旧体系的基础之上。 任何一个行政改革都是建立在旧的行政结构中, 且内在保持一致的连贯性。 从这个意义上说,新的问责模式应该要与行政机构的改革行动及特点相符合, 这样才能更好地推进行政改革目标的实现。 受到西方行政改革浪潮的影响, 我国政府治理同样在经历一场深刻的变革, “问责”应作出相应的回应来适应新的改革进程, 对这一主题的讨论将是笔者下一步研究的重点。

[1] Osborne D,Gaebler T. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector[M]. New York: Plume, 1992.

[2] Christensen T. Post-NPM and Changing Public Governance[J]. Meiji Journal of Political Science and Economics, 2012,1(1):1-11.

[3] Barberis P. The New Public Management and a New Accountability[J]. Public Administration, 1998,76(3):451-470.

[4] Bovens M. Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework[J]. European Law Journal, 2007,13(4):447-468.

[5] Romzek B S. Dynamics of Public Sector Accountability in an Era of Reform[J]. International Review of Administrative Sciences, 2000,66(1):21-44.

[6] Paul S, Gopakumar K. A Citizens’ Report Card on Karnataka State’s Governance[R]. Washington D. C.: Public Affairs Centre, 2000:1-32.

[7] Milgrom P,Roberts J. Economics, Organization and Management[M]. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1994.

[8] Mulgan R. “Accountability”: An Ever-expanding Concept?[J]. Public Administration, 2000,78(3):555-573.

[9] Smulovitz C, Peruzzotti E. Societal Accountability in Latin America[J]. Journal of Democracy, 2000,11(4):147-158.

[10] O’Donnell G A. Horizontal Accountability in New Democracies[J]. Journal of Democracy, 1998,9(3):112-126.

[11] Jabbra J G, Dwivedi O P. Public Service Accountability: A Comparative Perspective[M]. West Hartford: Kumarian Press, 1989.

[12] Blind P K. Accountability in Public Service Delivery: A Multidisciplinary Review of the Concept[EB/OL]. [2015-09-05]. http:∥unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan046363.pdf.

[13] Goetz A M, Jenkins R. Reinventing Accountability: Making Democracy Work for Human Development[M]. London:Palgrave Macmillan, 2005.

[14] Hague R,Harrop M. Comparative Government and Ppolitics: An Introduction[M]. London:Palgrave Macmillan, 2013.

[15] Schneider B R,Heredia B. Reinventing Leviathan: The Politics of Administrative Reform in Developing Countries[M]. Miami:North-South Center Press, 2003.

[16] Minogue M. Changing the State: Concepts and Practice in the Reform of the Public Sector[D]. Manchester:Institute for Development Policy and Management of University of Manchester, 1998.

[17] Garvey G,Dilulio J. Sources of Public Service Overregulation[M]. Washington, D. C.: Brookings Institution, 1994.

[18] World Bank. World Development Report 2004: Making Service Work for Poor[R]. NewYork: Oxford University Press, 2003.

[19] Hughes O E. Public Management and Administration[M]. London:Palgrave Macmillan, 2012.

[20] McGarvey N. Accountability in Public Administration: A Multi-perspective Framework of Analysis[J]. Public Policy and Administration, 2001,16(2):17-29.

[21] Stapenhurst R, O’Brien M. Accountability in Governance[EB/OL].[2015-09-05]. http:∥siteresources.worldbank.org/PUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/AccountabilityGovernance.pdf.

[22] Przeworski A, Susan S, Bernard M. Democracy, Accountability, and Representation[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1999:1-26.

[23] Friedrich C J. Public Policy and the Nature of Administrative Responsibility[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1940.

[24] Finer H. Administrative Responsibility in Democratic Government[J]. Public Administration Review, 1941,1(4):335-350.

[25] Wirth W. Control in Public Administration: Plurality, Aelectivity and Redundancy[M]. Berlin: de Gruyter, 1986:595-624.

[26] Smith T B. The Comparative Analysis of Bureaucratic Accountability[J]. Asian Journal of Public Administration, 1991,13(1):93-104.

[27] Shah A. Performance Accountability and Combating Corruption[R]. Washington D. C.:World Bank, 2007.

[28] Helgason S, Secretariat P. Towards Performance-Based Accountability: Issues for Discussion[R]. Paris: Organization for Economic Cooperation and Developmen, 1997.

[29] Barzelay M. Central Audit Institutions and Performance Auditing: A Comparative Analysis of Organizational Strategies in the OECD[J]. Governance, 1997,10(3):235-260.

[30] Osborne D. Reinventing Government[J]. Public Productivity & Management Review, 1993,16:349-356.

[31] Ladd H F. School Policies and the Black-White Test Score Gap[R]. Durham:Terry Sanford Institute of Public Policy of DUKE, 2008:289-319.

[32] Kaboolian, L. The New Public Management: Challenging the Boundaries of the Management vs. Administration Debate[J]. Public Administration Review, 1998,58(3):189-193.

[33] Promberger K, Rauskala I. New Public Management: An Introduction from the UK Perspective[R]. Innsbruck: Zentrum für Verwaltungsmanagement of Universität Innsbruck, 2003.

[34] Sclar E D. You don’t Always Get What You Pay for: The Economics of Privatization[M]. Ithaca:Cornell University Press, 2001.

[35] Verhoest K. The Impact of Contractualisation on Control and Accountability in Government-Agency Relations: The Case of Flanders (Belgium)[M]∥Drewry G, Greve C, Tanquerel T. Contracts, Performance and Accountability. Amsterdam: IOS Press, 2005.

[36] Hood C, Peters G. The Middle Aging of New Public Management: Into the Age of Paradox?[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2004,14(3):267-282.

[37] Conteh C. Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms[J]. Public Management Review, 2010,12(5):751-754.

[38] 比尔·赖安,王冬芳. 从“统治”到“治理”从“顾客”到“公民”: 澳大拉西亚及英美国家的公共部门改革进展[J]. 第一资源, 2012(5):19.

[39] Christensen T, Jantz B, Lgreid P. In Search of the Holy Grail-accountability and Performance in Welfare Administration Reform, 2015.

[40] Harlow C, Rawlings R. Promoting Accountability in Multilevel Governance: A Network Approach[J]. European Law Journal, 2007,13(4):542-562.

[41] Scott C. Accountability in the Regulatory State[J]. Journal of Law and Society, 2000,27(1):38-60.

[42] Edwards M. “Shared Accountability” in Service Delivery: Concepts, Principles and the Australian Experience[R]. Vienna: CEPA Meeting, 2011:7-8.

[43] Policy Implementation Through Devolved Government[R]. Canberra: Australian Public Service Commission, 2009.

[44] Torfing J. Governance Network Theory: Towards a Second Generation[J]. European Political Science, 2005,4(3):305-315.

(责任编辑: 付示威)

On the Diversion and Trends of “Accountability” in the Western Public Administrative Reform

HUChun-yan

(School of Public Administration, Central South University, Changsha 410083, China)

In pursuit of good governance, the western public administrative reform has gone through great changes from traditional public administration, new public management to post-new public management, and transformed the relationships among government, markets and civil societies, which has brought about a string of changes of accountability—the traditional public administration put emphasis on “rule and procedure” accountability, the new public management focused on “market-centered” accountability, and the post-new public management was concerned with “multi-centric network” accountability. In different models, the standards, actors and ways of accountability take on varied features.

traditional public administration; new public management; post-new public management; accountability

10.15936/j.cnki.10083758.2016.02.008

2015-09-06

国家自然科学基金青年资助项目(71303262); “十二五”湖南省重点学科资助项目(湘教发[2011]76号)。

胡春艳(1977- ),女,湖南郴州人,中南大学副教授,管理学博士,主要从事政府管理改革与问责制研究。

D 035

A

1008-3758(2016)02-0159-08