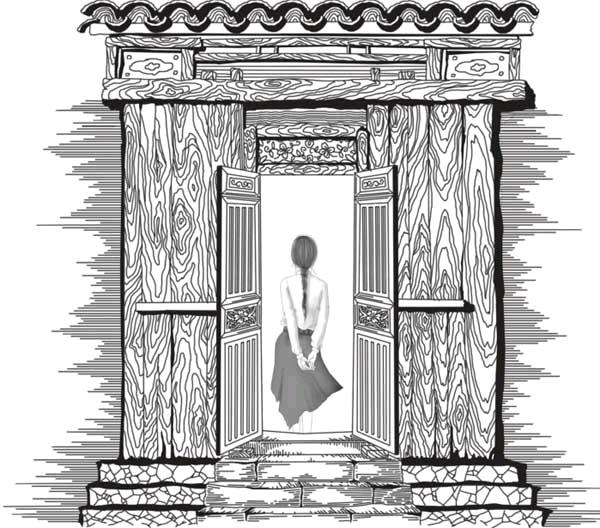

柴门

乌耕

最早认识“柴门”,是读唐人刘长卿的诗:柴门闻犬吠,风雪夜归人。

在宋人叶绍翁笔下,“柴门”又叫“柴扉”,不仅多了些典雅,也多了些闲适:应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

请细细品味“柴扉”二字,多么田园又多么优雅。

我老家也有柴门,但叫“寨门”,刘长卿诗中的贫瘠荒寒之意,就躲在寨门后边。但一“柴”一“寨”,还是有些差别,比如前者很民居,而后者分明有些山寨气味,叫人想到生猛的水泊梁山。

在我幼时,那些很穷的人家——穷得连个大门都盖不起,就弄个“寨门”应付公事。

寨门大都用棉槐或荆棘一类编成,几乎没有什么成本,当然,从安全角度来看,它充其量只是个象征物。大约因为虚弱,所以名堂才如此唬人——寨门!似乎是在向世界宣布:这是老子的山寨,你最好离远点!

我家附近有一个碾棚,它北边不远处有一个寨门,那是老窦家——我们队唯一使用寨门的人家。

老窦这个人,点子很多,而这样的人往往好吃懒做。他很小就死了爹,又有些吊儿郎当,所以连个大门都盖不起。但有意思的是,他又是我们队唯一镶了金牙的人,如果用家乡话来形容,就是很有些“穷烧包”。

老家顺口溜云:“戴手表,挽一道;镶金牙,自来笑。”意思是说,戴了手表要把袖子挽起来,镶了金牙要不停地笑——这样人家才看得见。显然,手表与金牙,都是富贵的象征。

但金牙与寨门,则分明构成一对尖锐的矛盾。如何弄个女人,来寨门内做压寨夫人呢?

老窦有妙招。

那是上世纪五十年代初,老窦跑到我们家,跟我爹借衣服和手表,说是去相亲。两家一直比邻而居,这个忙是要帮的,于是老窦拿着这些行头笑嘻嘻地走了。

不久,老窦果然骗来一个媳妇。

媳妇叫姬木花,饥荒年代“填北洼”嫁了人,而且已经有了一个儿子。老窦一身光鲜的行头,又用甜言蜜语做了个“画饼”,姬木花就抛下一切跟他私奔了。

我用了一个“骗”字,是因为老窦的确有些欺诈言行。但细细分析这场私奔,又有一些特殊的背景。姬木花这一拨“填北洼”的人,当天灾远去之后,大多数又跑回家乡重新嫁人。其时,很多人已经有了孩子,如是女孩就自己带走,男孩则留给夫家。依据常识,为了活命,那么多女孩一下涌入“北洼”,嫁个理想丈夫的概率基本为零。试想,几乎所有的老乡都跑了,你会守着一个或老或丑或穷的男人,在异乡熬一辈子吗?

老窦正是瞅准了这个机会,适时地出现在了姬木花面前。他们有亲戚关系,至于拐了多少弯,外人很难说清楚,但起码彼此认识。当姬木花在首鼠两端中远眺故乡时,一位镶金牙戴手表的“表哥”或“表叔”,突然像祥云一样降落在她身边,而且含情脉脉。据姬木花后来的“控诉”,老窦跟她说,他开着很大的布店,跟了他只是照看一下店面,剩下的工作,就是穿金戴银做太太了。

古今中外,完全无辜的被骗者很少,所谓“苍蝇不叮无缝的蛋”。姬木花又矮又丑,已经远嫁他人且有了孩子,一个开着布店的老板竟然对她情有独钟,竟然千里迢迢觅到她——这个故事听上去是不是很像个童话?

但姬木花信了。

人和鱼的命运经常是相同的:抵御不了香饵的诱惑。

迎接姬木花的不是布店,而是那个寒微的寨门,但她已经回不去了。

一场两个人的战争,一场伴随了老窦一生的战争,从此拉开了帷幕。

在我记忆中,老窦家几乎天天打架。因为离得近,在我家院子里,就能清晰地听到他家打架的声音。另外,他家紧挨着碾棚,这是人们最经常出入的公共空间,所以他家打架的消息也传播得最快。

那是个物质极度匮乏的年代,但民风是淳厚的,所以经常打架的夫妇并不多见。

老窦家打架的原因,我猜不外有三,一是“贫贱夫妻百事哀”,二是老窦骗婚的前科,三是这对夫妇脾气都很坏。他们打架的程序是这样的:先是吵,继而骂,最后是摔东西,最经常摔的东西是碗。

一边是永恒的战火,一边是儿女陆续降生。在农村,女人称丈夫时,常常呼为“冤家”,这称呼大约就是在战火中淬炼出来的。

老窦家育有一子三女,二女儿跟我同岁,叫小英,外号“二级风”。她长得太瘦弱了,似乎二级风就能把她刮跑。小英经常的工作是到供销社代销点买碗,她胳膊还没麻杆粗,抱着一摞碗,一路上要歇好几回。

这碗摔了买,买了摔,摔着摔着,最小的女儿也能买碗了。这时,姬木花得了一种奇怪的病,据说是坐月子落下的。她曾多次跟我娘描述脑袋透风的感觉,但这不是伤风感冒,有过相同体验的人没有,因之通过描述让别人理解她的病痛很难。那时还没有赤脚医生,而到县医院看病是不可想象的,所以农民对付疾病的唯一方法是偏方。姬木花讨过很多偏方,其中之一跟她的病一样奇怪:用粪筐底部半朽烂的条或棉槐熬水喝。

在我听说过的偏方中,这是最恶心的一个,从姬木花对这个偏方的“偏爱”中,我第一次感觉到疾病的可怕。现在想来,她的病应该是夫妻长期不和肝气郁结使然,所谓月子病云云,大约是她自己的想当然。据我研究,那一代母亲的生育史,就是一部自然史,很多离奇的分娩故事远超小说家的想象。

就天然资质而言,女人要远比男人更能忍受长期的煎熬。姬木花的病后来痊愈了,不知是偏方的作用,还是时间最终还给了她健康。但老窦却病倒了,而且从此再也没有爬起来,至于他得的是什么病,谁也说不清楚,包括他自己。恶劣的夫妻关系,孩子又半大不大,不用说嘘寒问暖,就是热汤热水也是奢侈的。多数时间,老窦都躺在床上“养病”,夏天偶尔到大街上坐坐,看上去三分像人七分像鬼。

不死不活地拖了几年,老窦最终扔下几个未成年的孩子走了。

“冤家”走了,战争也结束了——一劳永逸地结束了。

但“和平”的代价是,姬木花要独自养育几个孩子。

在我记忆中,饥饿一直是乡村的梦魇,直到上世纪七十年代才有改观。两口子一块拉扯孩子尚且吃力,对于一个女人而言意味着什么,是不言而喻的。

但姬木花有办法。

每年秋收过后,姬木花都到南山去“拦地瓜”,大约两个月后满载而归。一个男人赶着牛或驴,拉着满满一车地瓜干,还有满脸笑意的姬木花,凯旋一般到村里。

所谓“拦地瓜”,就是把收获后的瓜地再刨一遍,把那些“漏网之鱼”收入囊中。据我分析,如果收获时用心,所谓“拦地瓜”是不存在的,但在大锅饭时代,社员最拿手的就是磨洋工。另外,与其认真劳动肥公,不如打个埋伏肥私,于是“拦地瓜”便成为那个年代异常红火的“产业”。

关于姬木花“拦地瓜”,村里一直有着种种风言风语。那时,收获后的瓜地,无一例外都有人“看坡”,根据常识,也根据我幼时的经验,跑到异乡“拦地瓜”,人家还不打断你的狗腿?一车地瓜干,要多少鲜地瓜?靠“拦地瓜”晒一车瓜干,不啻于天方夜谭。另外,晒瓜干需要一定的条件,没有稳定的“根据地”是不可能完成的,结合那个护送姬木花的男人,人们的一致结论是:那一车瓜干,是姬木花身体所得,因为“南山”盛产光棍,女人无论美丑老嫩,到那里都会如鱼得水。

不知这种推测是否接近真相,但另一个真相是可以肯定的:人们普遍的嫉妒。一车瓜干是一笔可观的财富,并非谁都能创造财富,但谁都有足够的嫉妒能力。

无论人们如何议论,姬木花每年秋后都去“拦地瓜”,像一只勤奋而幸福的候鸟。因为每年一车瓜干,她起码不比一般人家过得差,而当四个孩子都长大成人后,姬木花又有了惊人之举。

大约上世纪九十年代,一个五六十岁的半大老头,时常骑着“电驴子”来看姬木花。摩托车,我老家叫电驴子,在那个年代是很拉风的。这个男人,大约就是最先富起来的那批人,至于多富则很难说。

男人一口外地腔,有人说是青州的,有人说是淄博的,而姬木花则说是她的亲戚。人们挤眉弄眼说,她的“亲戚”就是多,而且都远得邪乎。

姬木花从不惧飞短流长,跟这个男人交往了几年后,竟然跟他走了。

如果这也叫“私奔”的话,相比年轻时那一次,这一回显然更骇人听闻。

五六年后,当人们的热议已经冷却,甚至大家已经忘了世界上还有姬木花这个人时,突然她又回来了。

这个有故事的女人,一下又成为焦点人物。

姬木花为何又回来,人们道听途说加猜测,共形成三个版本:一是“退货”说,意谓那个男人不要她了;二是“破产”说,即那个男人做买卖赔了个精光,候鸟一样的姬木花当然要飞;三是“子女不容”说,即男人的子女为了家产,把姬木花打跑了。

真相如何,只有姬木花自己知道。她不在乎人们的议论,但很在乎能否被儿子媳妇接纳。她儿子很矮小,是她忠实的再版;脾气很急,点子很多,是她跟老窦的忠实再版。这个儿子不简单,已经做了几年小包工头,住在铮明瓦亮的砖瓦房子里,虎头虎脑的小子已经满地跑。

在儿子艰难创业最需要帮忙的时间段,姬木花缺席了。在很多人看来,她有两项“原罪”:一是为老不尊追求啥啥,给儿子丢尽了脸;二是没给儿子看一天孩子,这是不可饶恕的。

出乎大家的预料,儿子没有把姬木花赶走。于是邻居们纷纷说,这个儿子真不孬。

一次回老家,母亲跟我说起姬木花。

姬木花的小女儿,嫁在了本村,平日里做豆腐卖豆腐。这是个孝顺的女儿,经常带些吃的穿的来看母亲。但每次来,都要瞅着哥嫂不在的时候,很像地下党接头。

母亲很平静地讲,我听得潸然泪下。

这是生在饥荒战乱中,也长在饥荒战乱中的一代人,人生的底色是苦涩的。这又是新旧夹缝中的一代母亲,为了生存,她们做过旧时的童养媳,又做了新时代的婆婆,而这两个角色都是牺牲者。

而我们,既吮吸过母亲干瘪的乳房,又要想着把她做成丰腴的道德标本,这不仅是无知与麻木,更是贪婪与无耻。