庙底沟二期文化再研究

——以豫西晋西南地区为中心

魏兴涛

(河南省文物考古研究院)

庙底沟二期文化再研究

——以豫西晋西南地区为中心

魏兴涛

(河南省文物考古研究院)

豫西晋西南地区,庙底沟二期文化,分期,谱系

庙底沟二期文化是我国最早命名的新石器文化之一,但其仍有许多基础性问题有待深化研究。本文以该文化中心区豫西晋西南地区为考察重点,在分析主要遗址的基础上,对庙底沟二期文化的分期、性质和谱系等进行较系统的探讨。本文将此地区庙底沟二期文化分为早、中、晚三期,绝对年代约为公元前2700~前2300年。该文化的形成是仰韶文化晚期的发展和大汶口文化、屈家岭文化影响共同作用的结果,而吸纳周边文化成就又是庙底沟二期文化发展过程中的主要内容,是其发展前进的基本策略和动力之一,并为中原史前文化的繁荣发达做出了重要历史贡献。

豫西晋西南地区一般指河南省三门峡市辖区和山西省运城市辖区南部即峨嵋岭以南以运城盆地为主体的区域。本地区庙底沟二期文化的遗存早在20世纪二、三十年代就有发现。1921年安特生在河南省渑池县不召寨遗址曾发现有陶釜灶、鼎等[1],1931年北平师范大学等在山西省万泉县(今万荣县)荆村遗址发掘出一件陶斝[2],可视作庙底沟二期文化器物的最早发现,但在当时都被认为属仰韶文化。1956年中国科学院考古研究所对河南陕县(今三门峡市)庙底沟遗址进行了发掘,在报告中提出了“庙底沟二期文化”一词[3]。半个多世纪以来,学术界对于具有庙底沟遗址发掘报告中的“庙底沟二期文化”内涵遗存的研究不断深化,但仍有较大分歧,归纳起来,主要有以下意见。

1.认为这类遗存基本是一个整体,同仰韶文化的联系要多于其与龙山时代的联系,是仰韶文化第四期的主要类型之一,称为“仰韶文化庙底沟二期类型[4,5]。

2.认为其为一整体,称为“庙底沟二期文化”,文化性质上具有仰韶到龙山的过渡性质,为龙山早期阶段文化[6,7,8,9,10,11,12]。

3.认为这类遗存非一个整体,其中偏早的尚未出现斝的遗存为“半坡四期文化”或“西王村III期文化”,偏晚已出现斝的遗存才是“庙底沟二期文化”,或认为“庙底沟二期文化”开始进入龙山时代[13,14],其中河南境内的或称为“河南龙山文化早期”[15]。

4.认为这类遗存不是一个整体,将属于“西王村III期”的文化遗存划归仰韶时代,把陶寺遗址早期为代表的遗存作为一个独立的发展阶段,称为“庙底沟二期文化时期”[16,17,18,19]。

5.认为其非一个整体,以山西芮城西王村H18为代表的文化遗存称为“西王村III期文化”[20]。

6.把有斝无鬲和以釜形斝及盆形鼎为特征的遗存称为“荆村文化”,但庙底沟遗址有小口尖底瓶遗存也包含在内[21]。实际上又把这类遗存看作一个整体。

随着豫、晋、陕地区“庙底沟二期文化”遗存材料的日益增多,庙底沟报告中的“第二期文化”或“龙山文化”遗存的内涵也可以进行再分析。小口尖底瓶是仰韶文化的指征性器物,其形态演变是仰韶文化分期和类型划分的主要依据之一,以H568、H570为代表遗存中的喇叭口小口尖底瓶,处于仰韶晚期中的后期或谓末期,因此应将这一时期划归仰韶文化。以H563、H569为代表的遗存不见小口尖底瓶,新出现了斝、釜灶等,为原庙底沟“第二期文化”资料的主体,此类遗存才应当是庙底沟二期文化。如此,我们基本上赞同以上第3种认识,但需说明的是:

第一,鉴于豫、晋、陕交界地区许多遗址中,如河南三门峡南交口遗址仰韶文化三期[22]、山西河津固镇遗址第二期[23],仰韶晚期的后期阶段存在有小口尖底瓶,但伴出有小口高领瓮或小口平底瓶,则小口尖底瓶演变而成的小口平底瓶与小口高领瓮(或谓小口高领罐)在形态上很难准确区分,因此暂不强调小口平底瓶在庙底沟二期文化初现中的指示作用。

第二,由于早在仰韶晚期平唇口小口尖底瓶阶段,陕西宝鸡福临堡遗址就出现了置双釜的釜灶[24],因此不应将釜灶作为庙底沟二期文化出现的标志。相对而言,斝的出现,尤其是小口尖底瓶的消失作为标准更为确切。

故庙底沟二期文化可界定为豫、晋、陕地区小口尖底瓶消失以后至鬲出现之前,以筒形深腹罐、斝、釜灶、鼎、小口高领瓮等为基本陶器组合的文化。

以上述器物组合作为标尺,可以看到,豫西晋西南地区正是庙底沟二期文化的中心区。迄止目前,豫西晋西南地区经过发掘的庙底沟二期文化遗址除庙底沟外,主要还有河南灵宝涧口[25]、山西垣曲古城东关[26]、丰村[27]、龙王崖[28]、宁家坡[29]、夏县西阴[30]、芮城清凉寺[31,32]等遗址(墓地),已积累了较丰富考古材料。本文拟以豫西晋西南地区为考察重点,在分析主要遗址的基础上,试图对庙底沟二期文化的分期、性质和谱系等进行较系统的探讨。不妥之处,请行家指正。

一、遗存分期与年代

(一)主要遗址分析

学术界对于庙底沟二期文化的分期已经进行了不少探索,但由于人们对该文化的理解与界定颇不相同,因此分期结果自然存在很大差别。这里参考以往的分期成果[33,34,35,36],首先对典型遗址进行陶器分析和遗存分段,进而整合以实现对本地区庙底沟二期文化的分期。

1.垣曲古城东关遗址

东关遗址[37]是豫西晋西南庙底沟二期文化的最典型、发表材料最多的遗址。发掘报告将该类遗存分为早、中、晚三期[38],也有分其为七段的意见[39]。本文依报告分期,但感到报告中的早期仍有早晚之分。

以IH159、IH216、IIIH11、IIIH22、IF8为代表的遗存与以IH64、IH101、IH239、IH251为代表的遗存可分别称之为A、B组。其中斝A组的口径较明显地小于腹径,腹呈圆鼓形,足部联裆但有分裆之势;B组的口径略小于腹径,腹呈扁圆形,有的隐约可见折痕,足部约略分裆。平底盆形鼎A组的折沿较宽,腹斜较甚,腹较深;B组的折沿稍窄,腹斜稍缓,腹略浅。釜灶A组的釜、灶结合部较靠上;B组的釜、灶结合部稍下移。小口高领罐(即小口高领瓮)A组的领微内束,弧肩;B组的领斜直,肩部约略出现折痕。夹砂深腹罐(即深腹罐)A组口沿较宽,口径略大于腹径;B组的口沿稍窄,口径与腹径大致相等。查报告有IH239→IH216(“→”表示叠压或打破,下文同)的层位关系,遂知B组的年代晚于A组。据此可将两组作为具有早晚顺序的两个时间段。另外,B型斝IH159∶3与庙底沟遗址A9b斝H569∶03相似,显示出其可能比A组其他单位再早些,但考虑到IH159仅发表这一件器物,仍将其归到A组代表的时段。

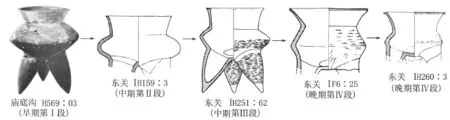

东关庙底沟二期文化(以下简称东关)中、晚期遗存联系紧密,报告分期可信。这样,就可以把该遗址庙底沟二期文化重新分为四个期段,为了统一,本文称为四段(图一):

第I段:原报告早期中以IH159、IH216、IF8、IIIH11、IIIH22为代表的遗存;

第II段:原报告早期中以IH64、IH101、IH239、IH251为代表的遗存;

第III段:即原报告中期,以IH38、IH218、IF6、IF7为代表;

第IV段:即原报告晚期,以IH30、IH61、IH91、IH110、IH145、IH185、IH252为代表。

2.三门峡庙底沟遗址

庙底沟遗址[40,41,42,43]进行了两次大规模的发掘,但第二次发掘发表的本时期资料不足,故本文仅分析第一次发掘的材料。报告将其中第二期称为“龙山文化”或“庙底沟二期文化”[44]。报告中“龙山文化”遗存在剔除H568、H570等单位后,其余大部分属于庙底沟二期文化。

报告未详细介绍本期遗存有关的19组打破关系,给分期带来了困难。研究者曾将其分为3个年代组[45],现在看来,需做一定调整。

H563发表8件陶器,其中B7b小口圆肩罐H563∶44(实为小口高领瓮),喇叭口,溜肩较窄,平底。A4b深腹盆H563∶34(从颈下有残断痕判断其应为釜灶)的釜、灶结合部较靠上。A3b浅腹盆H563∶45(即斜腹盆)敞口,腹较斜。H596发表2件陶器,其中A9b斝H569∶03口径明显小于腹径,腹呈圆鼓形,足部联裆向下外撇。A8a鼎H569∶19折沿,腹较深。上述特征均是庙底沟二期文化中较早器物的特征,例如小口高领瓮H563∶44若仅从口部看,与仰韶晚期的后期小口尖底瓶形制相差不大。可见,以H563、H569为代表的遗存在庙底沟遗址庙底沟二期文化中年代最早,可作为第I段。这些是目前所见豫西晋西南最早的该文化遗存。

H202发表3件陶器,其中A5b大口罐H202∶04(实为深腹罐)口沿较窄,口径与腹径大致相等,与东关第II段AIII式夹砂深腹罐IH101∶26相似。H558发表6件陶器,其中A8b鼎H558∶50折沿,微斜直腹,平底,腹饰篮纹与附加堆纹,与后者第II段AI式平底盆形鼎IH251∶43相似。A9a斝H558∶52口径小于腹径,腹呈约扁圆形,从复原图看足部约略分裆,这些特征与后者第II段斝者相近,只是口径甚小于腹径,似再早些。A2b双耳盆H558∶35、B3b双耳盆H558∶53分别与后者第II段AIII式双鋬盆IH251∶46、BIII式双鋬盆IH101∶42相似。可见,从总体上看,以H202、H558为代表的遗存在年代上晚于以H563、H569为代表的遗存,其年代与东关第II段大致相当,可作为第II段。

H564是发表陶器最多的单位,共10件,其中A9a斝H564∶20口径约等于腹径,扁圆腹微折,三袋足较直分裆明显,与东关第III段即报告的中期BI式斝IF7∶14近似。A5a大口罐H564∶26(即深腹罐)与后者第III段同类器特征一致,只是腹部贴有更多附加堆纹。H35发表9件陶器,其中A9b斝H35∶92口径也约等于腹径,扁圆腹略有折痕,三足近直分裆明显,也与后者第III段IF7∶14相近。B1b碗H35∶97(即斜腹盆)、B4b深腹盆H35∶98分别与后者第III段CI式敞口盆IF3∶16、侈口深腹盆IF3∶41相似。因而,以H564、H35为代表遗存的年代当更晚些,约相当于东关第III段,可作为第III段。

图一 东关庙底沟二期文化陶器分段图

据以上分析,庙底沟遗址庙底沟二期文化遗存可分为三个时间段(图三):

第I段: 以H563、H569为代表;

第II段: 以H202、H558为代表;

第III段: 以H564、H35为代表。

从器物特征上看,第I、II段之间略有缺环,第II、III段则衔接紧密。其中第II、III段的年代大约相当于东关第II、III段。

此外报告报道145座“龙山”墓葬,均单人葬,墓葬形制、尺寸及人骨的葬式、头向等基本相同,多无随葬品。因集中发现于遗址T1区的中、北部,故这批墓葬的年代应大致相同。两座墓中各出土有1件陶杯,即 C1a杯 M72∶1、M99∶2,均喇叭口,与东关第II段喇叭口杯IIIH11∶6、第III段喇叭口杯IF7∶20、IH218∶34、涧口庙底沟二期文化第I段CII式杯H3∶34、CII式彩绘杯H3∶28(涧口分段见下文)均近似,所以这批墓葬属庙底沟二期文化,但不能确定具体的期段。

3.灵宝涧口遗址

涧口遗址新石器文化遗存被发掘者分为三期四组,第二期又包括早、晚两段[46]。我们曾指出其可分为两大期,第一期出小口尖底瓶而无斝,属于仰韶文化晚期西王类型;第二期中有斝而不见小口尖底瓶,属庙底沟二期文化[47]。第二期属于本文讨论的范围。

第二期遗存间存在如下两组层位关系:

(1)东区①层→H1

(2)西区①层→H3、H10、H15→西区②层→H5

第一组关系两单位发表器物较少,其间缺乏直接对比者。

第二组关系据出土器物特征可把这些单位分为两组。第一组以H5、H3为代表,第二组以H15为代表。

第一组出土的大口罐如AII式H5∶44(包括AI式H1∶7,二者均为深腹罐)等所示口径与腹径大致相等,这在东关遗址是以IH251、IH101为代表的第II段同类器所普遍具有的特征。A型鼎H3∶8与后者AIV式平底盆形鼎IH101∶39相近,前者腹较深,呈现出稍早的特征。可见,本组的年代与东关第II段大致相当。

第二组中AIII式大口罐H15∶22(即深腹罐)腹径略大于口径,斝H15∶16足部分裆明显,三足近直,这与东关和庙底沟的庙底沟二期文化中各第III段特征相同,年代也应相当。

这样,以上两组实际上是代表着时间的差别,可作为前后不同的两个时间段。其他单位可根据出土物特征或层位分别归入相应时段(图三)。两段所含单位有:

第I段:H1、H3、H5、东区①层、西区②层;

第II段:H15、西区①层。

H10因未发表陶器,也无可用于分段的层位关系,段属不明。

4.垣曲丰村遗址

丰村遗址[48,49]发掘报告发表了多组叠压打破关系,但可供对比的器物不多。这里主要据器物较多的单位与东关等遗址对比进行分期。

H102发表陶器3件,II式敛口钵H102∶028微敛口,弧肩,斜腹,具有一定的仰韶晚期遗风。II式缸H102∶1(实为深腹罐)折沿较宽,口径略大于腹径,腹饰绳纹与附加堆纹,与东关第I段A型缸IIIH22∶27酷似。I式小口罐H102∶051(即小口高领瓮)圆弧肩,腹饰交错篮纹,形制与东关第I段AII式小口高领罐IF8∶2颇为相像。可见,H102的年代较早,约与东关第I段相当,可作为本遗址第I段。因T202∶3D∶0101与H102∶051同为报告I式小口罐(实为小口高领瓮),形制相近,故T202∶3D也可划归此段。

图三 涧口庙底沟二期文化陶器分段图

鼎 H 2 0 6∶2、T 2 0 1∶3 C∶1 8、T201∶3C∶21、T212∶3C∶10形制相同,都被报告划为I式鼎,均折沿,微斜直腹,腹稍较深,与庙底沟和东关的该文化第II段同类器A8b鼎H558∶50、AI式平底盆形鼎IH251∶43等特征相同。I式夹砂缸T201∶3C∶30、T201∶3C∶34、T201∶3C∶28及II式折沿罐T201∶3C∶20(即深腹罐)均口径约等于腹径,与庙底沟和东关第II段同类器A5b大口罐H202∶04、BI式夹砂深腹罐IH101∶44等特征一致。故H206、T201∶3C、T212∶3C等的年代与庙底沟和东关第II段大约相当,可作为第II段。

II式鼎H203∶1与东关第III段BI式圜底罐形鼎IF6∶51从形制到纹饰均相仿。这样,H203的年代与东关第III段大约相当,可作为第III段。

II式鼎H204∶2与东关第IV段CII式圜底罐形鼎IH185∶11形制及纹饰也均酷似。I式筒形罐H204∶3(实为深腹罐)、I式折沿罐T211∶3A∶12(实也为深腹罐),形制相近,均筒形,腹径大于口径,以后者最为明显,与东关第IV段同类器特征基本一致。这样,H204、T211∶3A的年代与东关第IV段大约相当,可作为第IV段,其中H204或许更早些,处于第III、IV段之间的位置上。

据上,丰村庙底沟二期文化遗存大约可分为四段(图四)。查报告还存在如下层位关系:T211∶3A→H203→H206,正与H206、H203、T211∶3A从早到晚的年代相符。而H102、T202∶3D也居于较早的层位上。可见,上述分段在本遗址还存在着层位学的证据。

参与分段的主要单位有:

第I段:H102、T202∶3D等;

第II段:H206、T212∶3C、T201∶3C等;

第III段:H203等;

第IV段:H204、T211∶3A等。

从器物特征上看,这四段联系均较紧密,第III、IV段之间尤甚。

5.垣曲龙王崖遗址

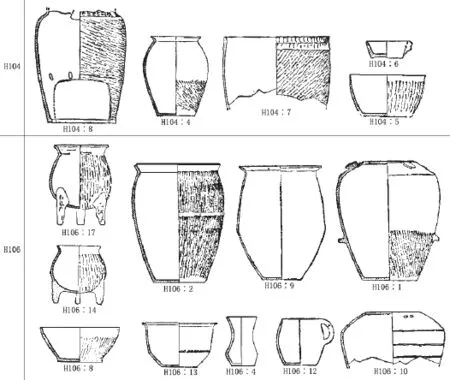

龙王崖遗址主要发表有两座灰坑(H104、H106)的出土陶器[50](图五)。

依报告的庙底沟二期文化陶片统计,夹砂陶多于泥质陶,以灰陶和褐陶占大宗,器表多见篮纹和素面,篮纹所占比例是绳纹的三倍以上。这些特征,连同器物组合及形制均与东关第IV段相一致。其中II式夹砂缸H104∶7、深腹罐H104∶4分别与后者C型缸IH110∶35、AII式夹砂深腹罐IH44∶25接近;I式鼎H106∶17、H106∶14、I式夹砂缸H106∶2(实为深腹罐)、敛口瓮H106∶10(即平口瓮)、折腹盆H106∶13、壶H106∶4(实为瓶)分别与后者DI式圜底罐形鼎IH252∶136、IH46∶12、AI式缸IH252∶112、敛口瓮IH231∶3、AII式宽沿折腹盆IH46∶10、B型瓶IH210∶30相似。可见,龙王崖以H104、H106为代表遗存的年代与东关第IV段基本相当。从深腹罐、平口瓮等器物已接近龙山文化早期的特征看,这些遗存的年代或许更晚,应是庙底沟二期文化中最晚阶段的遗存。

图四 丰村庙底沟二期文化陶器分段图

6.垣曲宁家坡遗址

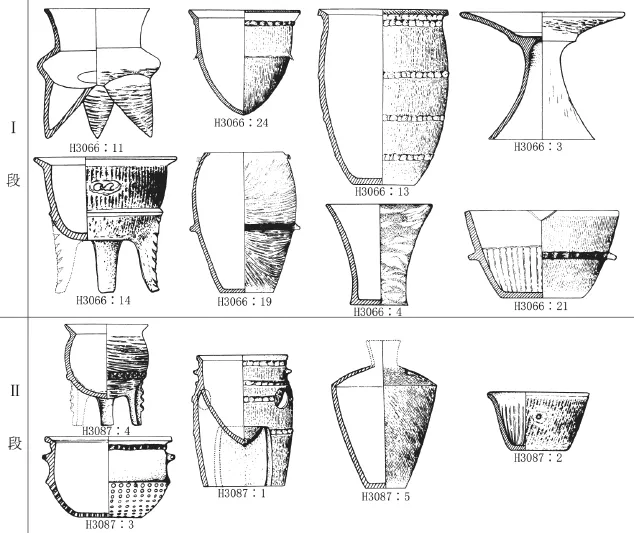

宁家坡遗址[51,52]可资分析的是两座灰坑(H3066、H3087)的出土陶器[53]。

H3066发表陶器20余件,种类较全,有鼎、斝、釜灶、深腹罐、豆、盆、小口高领瓮、平口瓮、擂钵、杯等。其中斝H3066∶11、盆形鼎H3066∶14、侈口深腹罐H3066∶15、敛口瓮H3066∶19(即平口瓮)分别与东关第II段AIII式斝IH251∶62、AI式平底盆形鼎IH251∶43、AIII式夹砂深腹罐IH101∶16、瓮IH251∶53相似,则H3066的年代约相当于东关第II段,可作为第I段。

H3087发表陶器5件,有鼎、釜灶、小口高领瓮、擂钵、甑等。器物形制整体上看与东关第IV段同类器物接近,如罐形鼎H3087∶4与后者DII式圜底罐形鼎IH252∶111相似。但此灰坑发表的器物中有4件饰有附加堆纹,据东关的分期结果可知,附加堆纹所占比例呈逐渐递减的趋势,到第IV段时已经很少了,从这方面看其又具较早的特征。综合分析,我们暂将H3087的年代视作与东关第IV段大致相当,或处于其偏早的时段位置上,可作为第II段。

这样,宁家坡庙底沟二期文化遗存暂可分为两段,第I、II段之间还略有间隔(图六)。

图五 龙王崖庙底沟二期文化陶器图

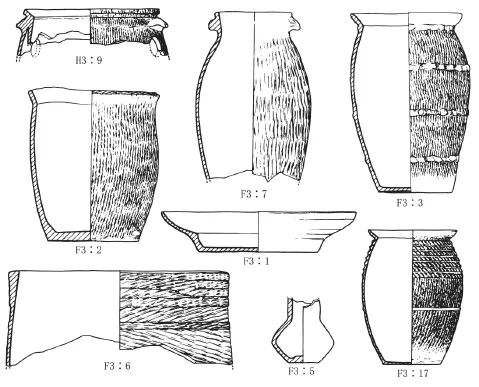

7.夏县西阴遗址

西阴遗址[54,55]第二次发掘发现庙底沟二期文化的房址、灰坑各3座,遗迹间无叠压打破关系,F3、H38等发表器物较多。

F3发表有深腹罐、釜灶、缸、壶、盆(图七),H38有深腹罐、壶、豆、器盖等陶器。两单位的夹砂罐(即深腹罐)口沿较宽,F3的釜灶F3∶9灶、釜相接处靠上,紧处于釜口沿下,这些都是较早的特征。其中夹砂罐F3∶3(即深腹罐)、壶H38∶1分别与东关第I段BIII式夹砂深腹罐IIIH11∶34、AI式小口高领罐IF8∶35相似,年代应相近。可见,西阴以F3、H38为代表遗存的年代约相当于东关第I段。

8.芮城清凉寺墓地

清凉寺墓地属于寺里——坡头遗址,共发掘史前墓葬355座[56,57]。

发掘者将墓地分为四期,其中仅有少量墓葬的第一期属于仰韶文化初期(原文为“枣园文化”),后三期起初均被定为属于庙底沟二期文化[58,59],后来又认为第二期属于庙底沟二期文化晚期,第三期年代也接近于此文化晚期,即使已进入龙山时代,也属于较早阶段,第四期约相当于龙山时代中晚期[60]。而有学者通过对该墓地出土玉器的研究,依据与其他文化及遗址材料的对比,判定第二、三、四期分别相当于“庙底沟二期晚段”、“龙山早期”、“龙山晚期”[61]。以上意见对于第二期年代的判定基本相同。迄今为止,发表的第二期墓葬出土陶器也仅出自M79的小口高领罐M79∶12和敞口深腹盆M79∶13共2件,正如发掘者指出的,两器分别与东关第IV段AI式高领罐IH110∶4和IH185∶33、CII式宽沿盆IH110∶41相似[62]。则以M79为代表的第二期墓葬的年代约相当于东关第IV段。

据上文讨论,可得到本地区庙底沟二期文化的综合分期(表一)。由表中可知,豫西晋西南目前所见庙底沟二期文化遗存材料大约可分为五段,依据主要陶器的演化特征,还可将此五段进行合并,第I段为早期,第II、III段为中期,第IV、V段为晚期。

本地区庙底沟二期文化具有分期意义的陶器主要有斝、鼎、深腹罐、小口高领瓮(或为小口平底瓶)、釜灶等。早期第I段,斝腹径甚大于口径,腹呈圆鼓形,袋足联裆向下外撇明显。盆形鼎腹甚深。釜灶的釜、灶结合部位于折沿下。小口高领瓮溜肩。

中期第II段,斝腹径较大于口径,腹呈圆鼓形,袋足略呈分裆之势,足向下外撇。盆形鼎腹较深,腹壁较斜。釜灶的釜、灶结合部略向下移。小口高领瓮弧肩。

图六 宁家坡庙底沟二期文化陶器分段图

中期第III段,斝口略小于腹,腹呈扁圆形,有的隐约可见折痕,袋足约略分裆。盆形鼎折沿稍窄,腹斜稍缓,腹略浅。釜灶的釜、灶结合部稍下移。小口高领瓮肩部约略出现折痕。

晚期第IV段,斝口、腹径约相等,腹较扁,多有折痕,袋足分裆明显。盆形鼎折沿较窄,微斜腹,腹更浅,罐形鼎较多出现。釜灶的釜、灶结合部更下移。小口高领瓮折肩。

晚期第V段,斝口经明显大于腹径,扁折腹,腹折处多加饰附加堆纹,袋足分裆较宽,有的裆中部略下凹。盆形鼎窄折沿,腹近直,浅腹,罐形鼎更多见。釜灶的釜、灶结合部下移至釜中腹部。小口高领瓮折肩明显。

这些陶器中最具分期指示性的器物是斝,图八展示了豫西晋西南庙底沟二期文化陶釜形斝演变的过程,可概括为:早期联裆,中期初步分裆,晚期明显分裆。

纵观庙底沟二期文化陶器,夹砂或泥质灰陶自早至晚均占据主导地位,但有渐少之势,红陶渐少,褐陶递增。纹饰中绳纹由多渐少,篮纹自少至多,至晚期篮纹成为最常见的纹饰,附加堆纹逐渐减少,方格纹略呈增加之势。

(二)遗存年代

豫西晋西南地区已测有较多庙底沟二期文化遗存的14C年代数据,但绝大多数出自东关遗址,庙底沟和丰村遗址仅各有1个,合计共34个数据。除3个数据明显偏早外,其他依中心值年代跨度约为公元前2700~前2300年,这些数据也与遗存分期、分段的早晚基本一致。只是尚未测定该文化早期第I段遗存的年代,现测遗存的年代上限与我们所给出仰韶晚期的年代下限已相连接[63],表明很可能早期第I段历时不长。这样,可以把本地区庙底沟二期文化的绝对年代初步界定为公元前2700~前2300年,即有约400年的发展历程。

表一 豫西晋西南地区庙底沟二期文化遗存综合分期表

二、文化谱系的相关问题

(一)庙底沟二期文化的特征与形成

1. 基本文化特征

豫西晋西南地区庙底沟二期文化房址以半地穴式为主,多为圆形、圆角方形的小型房址。灰坑多圆形,不少为袋状坑。陶窑约斜穴式。所见墓葬均单人一次土坑葬,出现了殉人现象。发现的生产工具有陶、石、骨、角、蚌器。石器多见斧、铲、耜、刀、镰等,骨器有锥、镞、针等,角器有角镞,蚌器有镞、刀、镰等,陶器有拍、垫、纺轮等,石器多磨制,少量打制,骨器和角器均磨制精细。陶容器中夹砂陶以绝对优势多于泥质陶,以灰陶占大宗,另有褐陶、黑陶和偶可见到的红陶。主要纹饰有篮纹、绳纹、附加堆纹和少量方格纹、镂孔等,素面陶多于磨光陶,还有极少见的彩绘陶。主要器形有筒形深腹罐、斝、釜灶、鼎、小口高领瓮、盆、擂钵等。此外,还发现有玉(石)璧、环、琮、璜等礼器和石璜、环,骨笄、梳等少量装饰品。

2. 分布范围和类型划分

目前学界对于庙底沟二期文化分布范围和类型划分的认识并不相同。例如有研究者主张该文化的分布地跨河南、山西、陕西三省,包括豫西、晋中南和整个关中地区,并可分为三个类型,即东区“庙底沟类型”、西区“浒西庄类型”和北区“白燕类型”[64];有学者把庙底沟二期文化看作一个大的文化系统,其中包括了“庙底沟二期文化”、“陶寺文化早期”、“白燕二期文化”、“案板三期文化”四个考古学文化[65]。但无论哪种意见,都认为豫西晋西南是庙底沟二期文化的中心区域。就豫西晋西南地区内部来说,这时期各区域文化面貌基本一致,但因地域较广,内部也略有差别,如偏西南的庙底沟、涧口等遗址基本不见东北部东关、西阴等遗址所常见的凹心盆东关IIIH11∶22、IH112∶36、西阴F3∶1(报告称盘)、甑东关IH252∶126,却有为后者诸遗址所缺乏的圜底罐庙底沟T555∶28(报告线图为T555∶28,图版为T553∶28)等。

3.庙底沟二期文化的形成

豫西晋西南已发现多处遗址存在庙底沟二期文化叠压或打破仰韶晚期西王类型遗存的层位关系。

西阴村遗址第二次发掘的报告中, H37属豫西晋西南仰韶晚期IV段,其被庙底沟二期文化H36打破。

东关遗址,有多组庙底沟二期文化叠压打破仰韶晚期遗存的层位关系,其中涉及参与仰韶晚期分期的有二组,即IH116→IH123,IH64→IH79,IH123、IH79分别属于该遗址仰韶晚期的前期第II、III段,也即相当于豫西晋西南仰韶晚期分期的前期第II、III段[66]。IH116、IH64均为东关报告庙底沟二期文化早期的单位,前者无发表器物,后者属于东关第II段,即本地区庙底沟二期文化第III段。

涧口遗址中,西区②层→H8、H9、H11。后三单位属该遗址仰韶晚期第III段即豫西晋西南仰韶晚期第V段。西区②层属该遗址庙底沟二期文化第I段,也即本地区庙底沟二期文化中期第III段。

丰村遗址中,H102→H103、H107。其中后二者属豫西晋西南仰韶晚期第III段。前者属该遗址庙底沟二期文化第I段,也即这一地区庙底沟二期文化第II段。

图七 西阴庙底沟二期文化F3出土陶器图

上述诸多层位关系,以及深腹罐、缸、盆、小口高领瓮等器物一脉相承的形态特征,表明庙底沟二期文化是在豫西晋西南仰韶晚期的基础上发展而来的。因此,可以说庙底沟二期文化的主源是仰韶文化。

4.外来文化因素的作用

庙底沟二期文化中的斝、鼎、豆等陶器非仰韶文化的固有,需要分别作一简要讨论。

鼎:以往认为它在晋南的出现始于庙底沟二期文化,系来自于泰沂地区大汶口文化[67]。而据现有材料可知,早在仰韶晚期的前期豫西晋西南地区就发现有鼎,如东关仰韶晚期第III段鼎IH129∶2,到仰韶晚期的后期或谓仰韶末期,如南交口仰韶文化第三期、小赵仰韶晚期第II段所见又有更多的发现。由于仰韶村第三次发掘的报告第三期也即该遗址仰韶晚期第II段所出的鼎大都具有屈家岭文化的特点,因此我们将其都确定为屈家岭文化因素[68]。庙底沟二期文化中的盆形和罐形鼎与大汶口文化的同类器形制更接近而很可能是后者文化影响的结果。

斝:一种观点认为它是在秦王寨类型谷水河遗址三期遗存的空三足鸟形鬹的启示下,首先由秦王寨类型居民将该类型独有的釜形鼎改制成釜形斝[69,70],后来又指出豫西及晋西南地区现在已发现的庙底沟二期文化是较晚阶段的遗存[71];另一种意见则认为釜形斝是在陕、晋、豫地区长期存在釜的基础上,受大汶口文化空三足器——鬹的模式影响产生的[72]。显然,对于斝产生的动因和背景是受大汶口文化鬹的影响这一认识是一致的,但指认产生的地域等却不同。关于第一种观点,由于秦王寨类型分布区即郑洛地区至今发现的斝很少,且未见年代较早的形态,那里的釜形斝似是庙底沟二期文化斝发展到一定阶段受影响而产生的,学者已指出其不妥[73]。对于第二观点,由于豫、晋、陕交界地区仰韶晚期基本不见釜,庙底沟二期文化早期斝身上的釜确与秦王寨类型釜形鼎的釜颇为相像,因而关于其原始器形的意见未必确切。

在由仰韶晚期向庙底沟二期文化的转变中,晋南的临汾盆地也应当参与了这一过程。河津固镇遗址的钝底小口尖底瓶H18∶20与小口平底瓶H18∶5共存[74]。而本地区庙底沟二期文化早期第I段庙底沟遗址小口平底瓶H563∶44(报告称罐)与固镇同类器H18∶5相似,H563∶44的上部形态还与东下冯仰韶晚期第II段(即本地区仰韶晚期的后期第V段)小口尖底瓶H230∶1相近。可见,以H563∶44为代表的遗存年代较早,是庙底沟二期文化形成阶段的遗存。同时,庙底沟遗址还出有联裆斝H569∶03,联裆是庙底沟二期文化斝的早期特征,因此庙底沟斝H569∶03为代表的遗存与仰韶晚期之间的时间差距不会太长。由于受大汶口文化、屈家岭文化的挤压,仰韶晚期出现了秦王寨类型西渐的历史趋势,尤其是仰韶晚期偏晚豫西晋西南在外部文化的影响下,即进入了创新、改造的新时期[75]。该时期豫、晋、陕交界一带的仰韶文化西王类型——庙底沟二期文化的居民可能将秦王寨类型釜形鼎和鬹加以融合而创制出具有深远意义的全新的器物——斝。相反,秦王寨类型后段及其后续的以河南登封阳城遗址H29为代表的遗存,没有什么代表性的新创造。可见,斝应最早产生于豫西晋西南及邻近地区。

釜灶:有学者主张其形成晚于鼎、斝、豆,并认为其与斝任何一种器物一经出现,所代表的单位就已晚于仰韶文化时期,釜灶成为复合炊器的发生是受鼎、釜形斝的启示的结果[76]。釜灶的出现固然整体上晚于鼎、豆,因为早在豫西晋西南仰韶晚期的前期就已有鼎和豆,尽管起初较少(当由屈家岭文化或大汶口文化传播至此),但釜灶的出现似乎不晚于斝。首先,早在仰韶中期庙底沟类型中釜、灶就大量出现,受大汶口文化、屈家岭文化复合器物的启发后,很容易联在一起。尽管从现有材料看,仰韶文化的釜一般为折腹器,而庙底沟二期文化釜灶的“釜”实为圜底深腹罐,但后者釜灶的前身或其主要渊源应是前者釜、灶无疑。其次,大汶口文化等影响几乎波及了整个仰韶文化所在的区域,早在福临堡遗址报告三期(平唇口小口尖底瓶阶段)就出现有置双釜的釜灶,这种双釜的又与庙底沟二期文化单釜的釜灶形制基本一致,显然具有承递关系,单釜可能系改良的产品。因此釜灶的出现明显较斝为早,在仰韶晚期已经出现,不宜将其作为庙底沟二期文化形成的标志。

豆:以往有学者认为来自大汶口文化[77]。笔者以为,既然仰韶村遗址仰韶晚期第II段(仰韶晚期的后期)即已出现具有鲜明屈家岭文化特征的折腹豆,在东关报告庙底沟二期文化早期也有同样的器形,则该文化豆的出现应是大汶口文化和屈家岭文化共同影响而致。

结合我们对于仰韶晚期的后期遗存的分析[78],可以得出结论:庙底沟二期文化的形成是仰韶文化晚期的发展和大汶口文化、屈家岭文化影响共同作用的结果。这两种文化作为外来的强大动力,与前者文化发生碰撞,促成了仰韶文化向庙底沟二期文化的转化。即使如上文所说,应以小口尖底瓶的消失作为庙底沟二期文化的开始,但鼎的增多以及与斝、釜灶、豆等的流行确是庙底沟二期文化的主要特征之一,而这些器物正是后二者的文化因素或是受其影响产生的。

仰韶晚期屈家岭文化、大汶口文化因素的出现多表现为后二文化特征器物的直接输入,而到庙底沟二期文化阶段外来文化的影响更多地体现在与当地文化的渗透、融合方面,如新出现的斝以及大量涌现的鼎等已成为庙底沟二期文化的有机和重要组成部分,使这一文化生发出熠熠光彩。

(二)庙底沟二期文化与周围文化的关系和发展过程

关于豫西晋西南庙底沟二期文化与周围文化的关系等已有学者进行研究[79],以上讨论该文化典型器物的形成已经涉及到这一问题,这里再做一些分析。

庙底沟二期文化与周围文化的关系突出地表现在海岱和江汉地区文化对其的影响。

这一时期,海岱、江汉地区的文化分别发展为大汶口文化晚期——龙山文化早期和屈家岭文化晚期——石家河文化早、中期,庙底沟二期文化继续受到这两地区文化的强烈影响,值得说明的有以下方面。

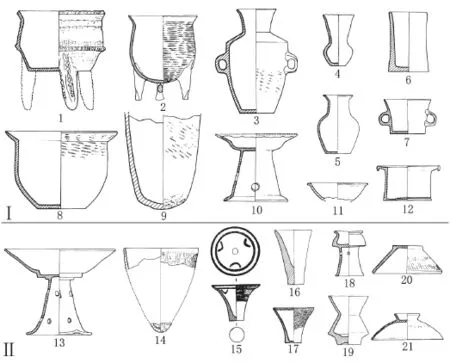

第一,屈家岭文化比大汶口文化在仰韶晚期时对豫西晋西南及邻近地区的影响更为显著[80],庙底沟二期文化阶段则大汶口文化的影响较之于屈家岭文化——石家河文化更为强烈。虽然仰韶晚期有多种屈家岭文化特征的鼎出现在仰韶村等遗址,但似乎很少被传承下来,因为在东关等庙底沟二期文化中根本不见如仰韶村T7H33∶8、T2F1∶16、T4H45∶65等那样的盘形、瓮形和罐形鼎,相反,盆形鼎和该文化晚期大量出现的罐形鼎则均与大汶口文化的同类器十分相似。庙底沟二期文化中所含的大汶口文化因素还有后者的典型器宽沿深腹盆、宽沿直腹杯、觚形杯、高颈壶、高领折肩尊、尖底尊(缸)等[81]。相形之下,庙底沟二期文化中所含屈家岭文化、石家河文化因素则少得多,仅有斜腹杯、高柄杯、器盖、折腹豆等有限的几种器类(图九),而且自早期至晚期呈递减趋势。可见,仰韶晚期的后期至庙底沟二期文化时期,海岱与江汉地区文化对豫西晋西南等地的影响可细分为两个阶段,仰韶晚期的后期,以屈家岭文化的影响为主,大汶口文化因素略少;到庙底沟二期文化阶段,大汶口文化——龙山文化的影响大大增强,而屈家岭文化——石家河文化的影响则明显减弱。

图八 庙底沟二期文化陶斝演变图

第二,庙底沟二期文化受其他文化的影响除了表现于陶器外,还表现在玉器等方面。在东关遗址报告庙底沟二期文化早期即该文化中期就出土有似琮残石器及石璜等[82]。20世纪70和90年代,曾征集到清凉寺附近出土的一些玉器;近年发掘的清凉寺墓地中有一些庙底沟二期文化墓葬,其中随葬最多的是玉(石)器,主要器类为璧、环、刀、钺及少量玉琮、斧、虎头状饰品等。中原地区在仰韶时很少发现玉(石)器,而这些器物中钺、牙璧等与大汶口文化晚期及山东龙山文化中的同类器相似,多孔刀与薛家岗文化者近同,璧、琮与良渚文化者接近,虎头形饰件与石家河文化者相仿。可见,清凉寺出土的玉器当源于大汶口文化等。这些外来文化因素的输入,深刻地改变着固有的传统理念,对当地文化形成了强大的冲击,成为庙底沟二期文化受到影响的一个重要方面。

豫西晋西南庙底沟二期文化还受到处于其东豫中西部或谓郑洛地区同时期文化的影响。学术界对于后一地区同时期文化的认识尚不一致,或称之为仰韶文化谷水河类型[83,84];或认为伊洛平原属于庙底沟二期文化分布区,嵩山以北以东地区分布着大河村五期文化[85]。据现有资料,在庙底沟二期文化早期,伊洛地区分布着以河南洛阳王湾H524、H416为代表的遗存[86],其中双腹盆H416∶5显然继承自仰韶晚期河南渑池笃忠同类器H65∶1[87]而发展为王湾三期文化王湾同类器H11∶4[88]。这类遗存中含有大量大汶口文化——龙山文化和屈家岭文化——石家河文化系统特征的器物,如盆形鼎、高颈壶、双腹豆、盂形杯等,表明豫西晋西南的庙底沟二期文化所接受前两个系统的文化因素很可能是通过这里获得的。到了庙底沟二期文化中期以后,或许待该文化强大之后,其向东发展,将伊洛地区囊括在内,遗留下河南偃师二里头H1[89]、登封告成北沟H1[90]、新安西沃H17、H19、H9[91]等为代表较丰富的庙底沟二期文化中、晚期遗存。这里的庙底沟二期文化遗存与豫西晋西南的文化面貌基本相同,但鼎更多,斝少量,釜灶罕见。庙底沟二期文化时期郑州地区分布着以大河村“龙山文化早期”为代表的遗存,这类遗存与庙底沟二期文化一样深受大汶口文化、屈家岭文化影响,但在始自仰韶晚期的分化的道路上越走越远,其与庙底沟二期文化特征差异较大,应是独立的另一类中原文化遗存。有研究者指出,由于豫中地区(包括郑州在内)这类遗存的阻隔,大汶口文化尉迟寺类型对庙底沟二期文化的影响可能是通过豫北这一途径[92]。我们在承认其与庙底沟二期文化差别及经由豫北地区发生影响的可能性途径的同时,认为豫中地区可能并未阻挡住大汶口文化的影响,因为在河南禹州瓦店发现有年代约相当于大河村“龙山文化早期”偏晚的以82IT3A⑤层为代表的瓦店一期遗存[93],其中出土有与庙底沟二期文化相似并具有大汶口文化晚期风格的陶瓶(杯)、壶、施篮纹的罐形鼎等,因此豫中南颍河流域很可能也是大汶口文化——龙山文化乃至屈家岭文化——石家河文化对庙底沟二期文化产生影响的重要途径。

图九 东关遗址庙二期大汶口文化和屈家岭文化—石家河文化因素陶器图

豫西晋西南庙底沟二期文化还受到了来自于西方和北方文化的一些影响。这一时期,关中东部也属于庙底沟二期文化,而学术界对于关中西部遗存的认识并不一致,但无论怎样称谓和如何认识,庙底沟二期文化中的单耳、双耳罐的出现显然应是受到以陕西扶风案板遗址第三期遗存[94]的影响或通过这类遗存的传播而实现的。

上文已指出临汾盆地也参与了由仰韶晚期向庙底沟二期文化的转变过程。该盆地西部庙底沟二期文化早、中期分布着以河津固镇第三期[95]、侯马乔山底IIF1、 F2[96]为代表的遗存,文化面貌与豫西晋西南同时期遗存大同小异。从固镇发现有如H2∶1、H2∶5那样较早形态的斝可知,该盆地还与豫西晋西南地区携手进入庙底沟二期文化阶段。但到了该文化晚期,两地的差异渐大,原因是前者此时已发展为陶寺文化早期,而后者相对而言则更固守庙底沟二期文化传统。前者对后者也产生一些影响,如后者庙底沟二期文化中陶器鋬手的较多发现,可视为陶寺文化早期影响的结果。

值得指出的是,有研究者通过使用X射线能谱分析(EDX)和电感耦合等离子发射光谱(ICP-AES)两种方法对包括东关在内的陶器标本进行主量、微量和痕量元素测定,并采用统计学方法(主成分分析PCA)对测量数据进行整理和对比研究,得出不同类型的陶器群均使用相同的原料的结论,并推断古代居民烧造陶器主要是就地取材[97]。可见,具有其他文化因素的陶器可以排除是贸易或交换而来的可能性,应或为当地居民的学习仿制,或为外来者在当地的制作,而可能性更大的是后者。这样,大汶口文化等文化因素在本地区的出现当伴随着一定规模的人口移动。

当然,豫西晋西南庙底沟二期文化对周围地区的文化也产生了一定的影响。在案板三期类遗存和陶寺文化中都发现有釜形斝,而豫西晋西南地区作为釜形斝形成和发展的中心区域,这种器物在这两种遗存或文化中的出现,在一定意义上可以说是庙底沟二期文化因素的直接输入。由于在陕西武功浒西庄遗址案板三期类遗存中出土有釜形斝的较早形态H8∶4,而其稍晚形态H33∶16则伴出有盆形斝H33∶21、缸形斝H33∶17等[98],因此完全有理由认为,盆形斝和缸形斝均为受釜形斝启发创造的。同样,陶寺文化中的双鋬斝、单把斝,白燕二期类遗存中的单把斝等都应是釜形斝的衍生形态。陶寺文化、案板三期类及白燕二期类遗存也都深受大汶口文化——龙山文化和屈家岭文化——石家河文化系统的影响,而由于地理位置的关系,后三者所接受的影响主要是通过豫西晋西南实现的,因此,后三者中的小口高领瓮、折腹豆、杯、壶等也可看作是庙底沟二期文化影响的结果。顺带说明,对于陶寺文化扁壶的来源,有研究者认为是当地发生的,主要理由是在陶寺文化中出现较早,最原始的形态是直领、瘦长身、圆筒形壶身[99],言外之意是与大汶口文化高领、扁腹者不同。实际上,早在仰韶晚期笃忠遗址就存在直领、腹近圆的扁壶H22∶172[100],其显然是受大汶口文化的影响而出现的,山西侯马东呈王T102⑤∶5[101]及陶寺IT3402⑥[102]的陶寺文化同类器很可能是继承笃忠者而来,只是腹朝更瘦的方向发展,并在陶寺文化流行器鋬的大背景下于近口部加安了器鋬。若果如此,陶寺文化的典型器之一扁壶,追根溯源仍应是大汶口文化影响的因素。

豫西晋西南对郑洛地区同时期文化的影响,一是在该文化中期以后向东发展,改变了原有的文化面貌,使洛阳盆地成为该文化或近似于该文化的分布区;二是该文化对郑州地区大河村“龙山文化早期”类遗存造成影响,使后者中篮纹和附加堆纹占有一定的比例。

到龙山时代,由于郑洛地区、临汾盆地、关中地区的王湾三期、陶寺、客省庄文化等基本上是在当地庙底沟二期阶段文化的基础上发展而来的,因此可以说豫西晋西南庙底沟二期文化与王湾三期文化、陶寺文化、客省庄文化或多或少地存在着源流关系,对于王湾三期文化而言,则应属于其重要的来源或来源之一。

豫西晋西南庙底沟二期文化对大汶口文化——龙山文化和屈家岭文化——石家河文化系统影响甚弱,但在苏鲁豫皖交界地区大汶口文化——龙山文化和豫西南地区屈家岭文化——石家河文化中较两个系统文化的其他区域有较多的篮纹,应是庙底沟二期文化影响或谓反馈的结果。

三、结语

上文我们通过各典型遗址的分析,把豫西晋西南地区的庙底沟二期文化分为三期五段,其中早期是该文化初步形成的时期,中、晚期为持续发展时期,从遗存发现的多寡可以看到,三期连续发展,文化渐趋繁荣。豫西晋西南庙底沟二期文化在形成和发展中与周围诸多文化长期地发生关系,周围文化对庙底沟二期文化有着巨大影响,而且影响存在起伏。大汶口文化和屈家岭文化对仰韶晚期的影响促成了庙底沟二期文化的形成,但到庙底沟二期文化中期,影响似有所减弱,至庙底沟二期文化晚期,大汶口文化等对庙底沟二期文化的影响再次增强,其直接结果或主要表现是罐形鼎的大量出现和对盆形鼎的取代。整体上看,接受周围文化的影响可算是庙底沟二期文化形成与发展过程中的重要内容或谓主旋律,是其发展前进的基本策略和动力之一。

由于到了仰韶晚期中原文化发展低迷迟滞,周围大汶口文化、屈家岭文化等则发达强盛,周围文化对仰韶文化和庙底沟二期文化的影响实是先进文化因素向中原的汇聚。这些汇聚使中原文化在衰落之际有机会获取新鲜血液而得以新生,能够继续发展,促进了中原史前文化的繁荣兴盛。庙底沟二期文化也因此成为中原新石器时代一支重要文化并代表了一个非常关键的发展阶段。这一阶段是融合同化和创新变革的时期,如就炊器来说,是中原新石器时代以来器形种类最多的一个时期,既有承自仰韶文化的筒形深腹罐、又有吸纳自大汶口文化等的鼎、还有创新出的斝、釜灶等,文化来源的多样性和文化成分的复杂化成为庙底沟二期文化的显著特点。

[1] J.G.Andersson:Prehistoric Sites in Honan.Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities,No.19.1947.

[2]董光忠.山西万泉石器时代遗址发掘之经过[C]//三晋考古(第二辑).太原:山西人民出版社,1996:330-337.

[3]中国科学院考古研究所.庙底沟与三里桥[M].北京:科学出版社,1959:108.

[4]严文明.略论仰韶文化的起源和发展阶段[C]//仰韶文化研究.北京:文物出版社,1989:122-165.

[5]韩建业.晋西南豫西西部庙底沟二期——龙山时代文化的分期与谱系[J].考古学报,2006(2):179-204.

[6]同[3].

[7]安志敏.试论黄河流域的新石器时代文化[J].考古,1959(10):559-565.

[8]张岱海,高天麟,高炜.晋南庙底沟二期文化初探[J].史前研究,1984(2):34-42.

[9]梁星彭.试论陕西庙底沟二期文化.考古学报[J].1987(4):397-412.

[10]胡谦盈.庙底沟二期文化与常山下层文化.庆祝苏秉琦考古五十五年论文集[C]//北京:文物出版社,1989:252-264.

[11]高天麟.侯马东呈王新石器时代遗址发掘的重要意义[J].考古,1992(l):62-68,93.

[12]高天麟.关于庙底沟二期文化及相关的几个问题——兼与卜工同志商榷[J].文物,1992(3):46-54.

[13]卜工.庙底沟二期文化的几个问题[J].文物,1990(2):38-47.

[14]靳松安.庙底沟遗址第二期遗存再分析[J].江汉考古,2000(4):47-53.

[15]河南省文物研究所.河南考古四十年[M].郑州:河南人民出版社,1994:118-123.

[16]宋建忠.山西龙山时代考古遗存的类型与分期[J].文物季刊,1993(2):44-63.

[17]山西省考古研究所.山西考古四十年[M].太原:山西人民出版社,1994:80-96.

[18]张素琳.试论垣曲古城东关庙底沟二期文化[J].文物季刊,1995(4):38-48.

[19]张素琳.浅谈山西庙底沟二期文化及相关问题.中国历史博物馆考古部纪念文集[M].北京:科学出版社,2000:71-81.

[20]张忠培.试论东庄村和西王村遗存的文化性质[J].考古,1979(1):37-44.

[21]张忠培,杨晶.客省庄与三里桥文化的单把鬲及其相关问题[C]∥宿白先生八秩华诞纪念文集.北京:文物出版社,2002:1-49.

[22]河南省文物考古研究所.三门峡南交口[M].北京:科学出版社,2009:221-229.

[23]山西省考古研究所.山西河津固镇遗址发掘报告[C]∥三晋考古(2).太原:山西人民出版社,1996:63-126.

[24]宝鸡市考古工作队,陕西省考古研究所宝鸡工作队.宝鸡福临堡[M].北京:文物出版社,1993:80-168.

[25]河南省文物研究所.河南灵宝涧口遗址发掘报告[J].华夏考古,1989(4):10-47.

[26]中国历史博物馆考古部,山西省考古研究所,垣曲县博物馆.垣曲古城东关[M].北京:科学出版社,2001:160-339.

[27]中国社会科学院考古研究所山西工作队.山西垣曲丰村新石器时代遗址的发掘[C]//考古学集刊(5).中国社会科学出版社,1987:27-60.

[28]中国社会科学院考古研究所山西工作队.山西垣曲龙王崖遗址的两次发掘[J].考古,1986(2):97-111,131.

[29]薛新民,宋建忠.山西垣曲宁家坡遗址发掘纪要[J].华夏考古,2004(2):3-16.

[30]山西省考古研究所.西阴村史前遗存第二次发掘[C]//三晋考古(2).太原:山西人民出版社,1996:1-62.

[31]山西省考古研究所,运城市文物局,芮城县文物局.山西芮城清凉寺新石器时代墓地[J].文物,2006(3):4-16.

[32]山西省考古研究所,运城市文物局,芮城县文物旅游局.山西芮城清凉寺新石器时代墓地[J].考古学报,2011(4):525-560.

[33]同[18].

[34]同[13].

[35]同[14].

[36]同[5].

[37]中国国家博物馆考古部.垣曲盆地聚落考古研究[M].北京:科学出版社,2007:201-205.

[38]同[26].

[39]郭智勇.山西庙底沟二期文化遗存分期与分区研究[C]//而立集.北京:科学出版社,2009:37-76.

[40]同[3]:2-84.

[41]樊温泉,靳松安,杨树刚.庙底沟遗址再次发掘又有重要发现[N].中国文物报,2003-2-14(1).

[42]樊温泉.三门峡庙底沟遗址[C]∥国家文物局主编.2002年中国重要考古发现.北京:文物出版社,2003:20-25.

[43]河南省文物考古研究所.河南三门峡市庙底沟遗址仰韶文化H9发掘简报[J].考古,2011(12):23-46.

[44]同[3]:64-82,108-113.

[45]同[13].

[46]同[25].

[47]魏兴涛.豫西晋西南地区仰韶文化晚期遗存研究[C]//考古学研究(10).北京:科学出版社,2012:352-389.

[48]同[37]:97-99.

[49]同[27].

[50]同[28].

[51]山西省考古研究所.垣曲宁家坡陶窑址发掘简报[J].文物,1998(10):28-32.

[52]a.薛新民,宋建忠.宁家坡遗址发掘追记(上)[J].文物世界,2004(4):61-66.b. 薛新民,宋建忠.宁家坡遗址发掘追记(下)[J].文物世界,2004(6):29-31.

[53]同[29].

[54]李济.西阴村史前的遗存[M].清华学校研究院丛书第3种,1927.又见三晋考古(第二辑)[M].太原:山西人民出版社,1996:265-286.

[55]同[30].

[56]同[31].

[57]同[32].

[58]王晓毅,薛新明.有关清凉寺墓地的几个问题[J].文物,2006(3):63-65.

[59]薛新明.山西芮城清凉寺史前墓地死者身份解析[C]//西部考古(1).西安:三秦出版社,2006:94-105.

[60]薛新明,杨林中.山西芮城清凉寺史前墓地反映的社会变革[C]//中国聚落考古的理论与实践(第一辑)——纪念新砦遗址发掘30周年学术研讨会论文集.北京:科学出版社,2010:113-123.

[61]杨岐黄.晋西南地区史前玉(石)器初步研究[D].北京大学硕士研究生学位论文,2008.

[62]同[58].

[63]同[47].

[64]中国社会科学院考古研究所.中国考古学·新石器时代卷[M].北京:中国社会科学出版社,2010:510-527.

[65]罗新,田建文.庙底沟二期文化研究[J].文物季刊,1994(2):67-77.

[66]同[47].

[67]同[13].

[68]同[47].

[69]张忠培.客省庄文化及其相关诸问题[J].考古与文物.1980(4):78-84.

[70]张忠培.黄河流域空三足器的兴起[J].华夏考古,1997(1):30-48.

[71]同[21].

[72]同[65].

[73]同[65].

[74]同[23].

[75]同[47].

[76]同[65].

[77]同[65].

[78]同[47].

[79]同[5].

[80]同[47].

[81]同[5].

[82]同[26]∶224,230.

[83]同[4].

[84]同[5].

[85]靳松安.河洛与海岱地区考古学文化的交流与融合[M].北京:科学出版社,2006:51-56.

[86]北京大学考古文博学院.洛阳王湾——考古发掘报告[M].北京:北京大学出版社,2002:43-69.

[87]河南省文物考古研究所.河南渑池县笃忠遗址2006年发掘简报[J].华夏考古,2010(3):3-18.

[88]同[86]:83-85.

[89]中国社会科学院考古研究所二里头工作队.河南偃师二里头遗址发现龙山文化早期遗存[J].考古,1982(5):460-462.

[90]河南省文物研究所.登封告成北沟遗址发掘简报[J].中原文物,1984(4):9-12.

[91]河南省文物管理局,河南省文物考古研究所.黄河小浪底水库考古报告(1)[M].郑州:中州古籍出版社,1999:391-422.

[92]同[5].

[93]河南省文物研究所,郑州大学历史系考古专业.禹县瓦店遗址发掘简报[J].文物,1983(3):37-48.

[94]西北大学文博学院考古专业.扶风案板遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2000:126-220.

[95]同[23].

[96]山西省考古研究所侯马工作站.山西侯马乔山底遗址1989年区发掘报告[J].文物季刊,1996(2):1-28,62.

[97]成小林,郝少康等.山西垣曲盆地新石器时代及早期青铜时代陶器的产地分析研究[J].中国历史文物,2009(3):22-32.

[98]中国社会科学院考古研究所.武功发掘报告——浒西庄与赵家来遗址[M].北京:文物出版社,1988:42.

[99]何驽.陶寺文化谱系研究综论[C]//古代文明(3).北京:文物出版社,2004:54-86.

[100]同[87].

[101]山西省考古研究所,山西大学历史系考古专业.山西侯马东呈王新石器时代遗址[J].考古,1991(2):110-124,142.

[102]同[99]:78图八,6.

(责任编辑 张鹏程)

Region of Western Henan and Southwestern Shanxi, Miaodigou Second Phase Culture, Chronology, Genealogy

Despite being one of the earliest Neolithic Cultures identifi ed by scholars, the Miaodigou Second Phase Culture still has certain fundamental questions that are poorly understood. Based on materials from the region of Western Henan and Southwestern Shanxi, this article investigates the chronology, nature, and genealogy of the Miaoddigou Second Phase Culture through a comparative analysis of major sites. This article subdivides the Miaodigou Second Phase Culture into three phases: Early, Middle, and Late phases, and suggests their absolute dates corresponding to 2,700 B.C.- 2,300 B.C. In addition, its formation was a synthetic process of interaction with the development of the Late Yanshao Culture, the Dawenkou Culture, and the Qujialing Culture. In particular, the external impacts, which are clearly represented in the material culture, should have played a major role in the formation of the Miaodigou Second Phase Culture, which, eventually, made an essential contribution to the historical process in the Central Plains during the prehistoric period.