深圳市槟榔咀嚼戒断行为及相关因素分析

刘振宇,曾 薇,袁劲松

(北京大学深圳医院药剂科,广东深圳 518036)

·经验交流·

深圳市槟榔咀嚼戒断行为及相关因素分析

刘振宇,曾 薇,袁劲松△

(北京大学深圳医院药剂科,广东深圳 518036)

目的 了解深圳市居民咀嚼戒断槟榔现状及其影响因素。方法 采用自行设计问卷,对深圳市居民进行匿名问卷调查,并对调查者进行咀嚼槟榔危害健康教育。结果 参加调查的人群,槟榔咀嚼率为10.67%(291/2727),男性高于女性(P<0.05)。槟榔咀嚼者多数伴有吸烟喝酒(OR=5.875,95%CI:4.321~7.986,P<0.05)。从事司机、服务行业、受教育年限在12年以下、周围亲戚或朋友有咀嚼槟习惯的人群咀嚼率较高(P<0.05)。咀嚼者戒断率为24.74%(72/291),咀嚼频率每周1次,咀嚼时间3年以上的人群槟榔戒断率较低(P<0.05)。结论 深圳市有庞大人群咀嚼槟榔,戒断率较低,应开展咀嚼槟榔危害健康的教育,减少咀嚼行为。

槟榔;咀嚼率;戒断率;相关因素

槟榔是世界上第四大精神性消耗品,仅次于烟草、酒精和咖啡因,全世界大约有6~7亿人有咀嚼槟榔的习惯。2004年国际癌症研究机构(IARC)正式将槟榔(加与不加烟草)列为一级致癌物质[1]。长期咀嚼槟榔会引起口腔黏膜下占位、口腔黏膜白斑、口腔黏膜纤维化,还会导致肝癌,致使孕期妇女产生不良反应[2-3]。咀嚼槟榔产生的健康问题突出了戒断槟榔的重要性,减少咀嚼才能减少其对人体健康的影响。国外研究发现,影响人群嚼食、戒断槟榔的因素有很多,例如人口学、生理、心理因素;但对于中国台湾咀嚼槟榔人群特征研究比较有限[4]。2014年11月至2015年6月,本研究在深圳市开展了流行病学的调查,探讨影响槟榔嚼食、戒断的因素,为减少咀嚼提供方案依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2014年11月至2015年6月,调查地点设在深圳福田区、南山区、罗湖区、龙岗区,每个区调查300~500人作为研究对象。

1.2 方法

1.2.1 调查方法 制作专用的《嚼食槟榔的调查问卷》,内容包括性别、年龄、职业、受教育程度、吸烟饮酒行为等;咀嚼槟榔情况:第1次嚼食槟榔年龄,嚼食频率、每周嚼食数量、嚼食时间,戒断槟榔情况等。“咀嚼槟榔”定义为每周至少嚼食一次并持续半年以上;“戒断槟榔”定义为本研究开始前停止嚼食槟榔至少半年。调查前对调查员进行统一的严格培训,调查采用面对面调查方式进行。针对受访者,调查者每次结束访谈,都对其进行简单的健康教育,以鼓励其尽量减少嚼食槟榔。

1.2.2 质量控制 为保证被调查人群具有代表性,本研究选择了各区的社区、公园、饭馆、超市作为调查地点,并确保受访人群至少在深圳居住半年以上。调查小组对收集的问卷进行编号,录入Excel文件,并由调查组其他成员检查确保数据录入的准确性。

2 结 果

2.1 咀嚼槟榔人群基本情况 本研究共发放问卷2813份,回收有效问卷2727份,有效应答率为96.94%(2727/2813),其中,嚼食槟榔291人,咀嚼率为10.67%。男性1485人,嚼食槟榔215人,咀嚼率14.48%;女性1242人,嚼食槟榔76人,咀嚼率为6.12%。咀嚼者年龄10~80岁,平均(34.3±12.8)岁。男性高于女性(χ2=2859.387,P<0.05),已婚人群高于未婚人群(χ2=4.292,P<0.05),见表1。嚼食槟榔者最小年龄为17岁,最大为71岁;平均(34.4±10.8)岁。从被调查者的职业分布来看,按咀嚼率高低排名前5位,依次是司机、服务、安保、个体、工人,不同职业咀嚼率不同(χ2=3003.969,P<0.05),见表1。另外咀嚼人群中,只咀嚼槟榔的占27.49%(80/291),伴有吸烟习惯的占14.09%(41/291),伴有喝酒习惯的占17.87%(52/291),既伴有吸烟又伴有喝酒的占40.21%(117/291),而以咀嚼槟榔且伴有吸烟喝酒的人群居多(χ2=161.038,P<0.05)。见表2。

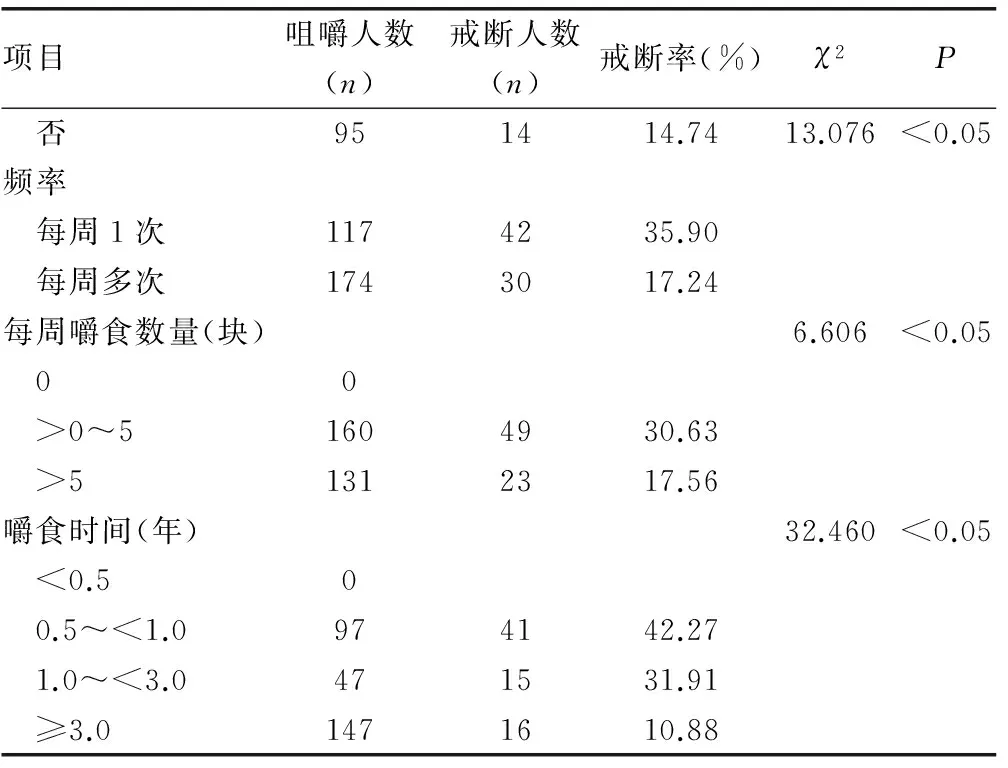

2.1.1 戒断槟榔人群基本情况 在咀嚼槟榔人群中,戒断槟榔72人,戒断率24.74%(72/291),其中,男性戒断率20.47%(44/215),女性36.84%(28/76),女性高于男性(χ2=8.088,P<0.05)。每周咀嚼1次的人戒断率35.90%(42/117)明显高于每周多次17.24%(30/174)。每周咀嚼0~5块的人群戒断率高于咀嚼数大于5块(χ2=6.606,P<0.05)。另外,嚼食时间在1年以下的人群明显高于1年以上的人群(χ2=32.460,P<0.05)。见表3。

2.1.2 对槟榔危害的认识 咀嚼人群中,对于槟榔危害知晓率低下的占75.26%(219/291),其中,15.81%(46/291)的人认为咀嚼槟榔有害口腔健康,严重者会致癌,其他8.93%(26/291)认为咀嚼槟榔会产生上瘾、头痛、过敏等。

2.2 影响咀嚼槟榔的相关因素

2.2.1 影响槟榔咀嚼、戒断因素的单因素分析 单因素分析发现,男性、已婚、受教育年限小于12年、嚼槟榔同时伴有吸烟喝酒、周围有亲戚朋友咀嚼槟榔的人群咀嚼率较高,差异有统计学意义(P<0.05)。不同职业的人群咀嚼槟榔率差异亦有统计学意义(P<0.05),见表1。另外,女性、已婚、每周有1咀嚼行为、每周咀嚼数量在0~5块、咀嚼时间1年以上的人群戒断率更较高,差异有统计学意义(P<0.05)。

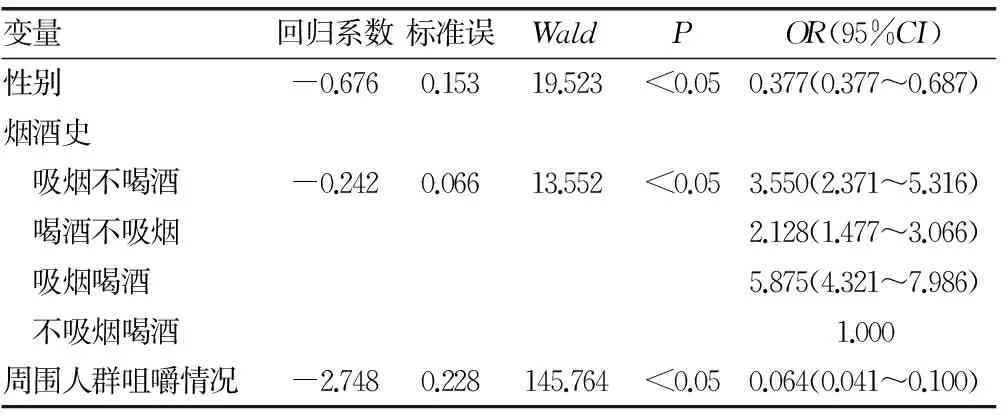

2.2.2 影响槟榔咀嚼、咀嚼因素的Logistic回归分析 以咀嚼槟榔为因变量(咀嚼槟榔=1,不咀嚼槟榔=2),以单因素分析有统计学意义的变量为自变量。结果发现影响人群咀嚼槟榔显著相关的因素是性别、烟酒史及周围人群的咀嚼情况(P<0.05),见表4。以戒断槟榔为因变量(戒断=1,未戒断=2),以单因素分析有统计学意义的变量为自变量。结果发现影响人群咀嚼槟榔显著相关的因素是婚姻状况、频率、食用时间(P<0.05),见表5。

表2 咀嚼槟榔人群的单因素分析

表3 戒断人群的单因素分析

续表3 戒断人群的单因素分析

表4 咀嚼槟榔人群相关因素的Logistic回归分析

表5 戒断槟榔人群相关因素的Logistic回归分析

3 讨 论

近年来,长期咀嚼槟榔有害健康,正日益变成一个公共卫生问题。临床数据表明,有槟榔咀嚼史的人群患口腔癌的几率大大高于不咀嚼人群[5]。本研究发现,深圳市居民槟榔咀嚼率为10.67%,男性高于女性(P<0.05)。这种现象与湖南、印度情况相符,但与柬埔寨等地相反[6-8]。本文还发现咀嚼槟榔的人同时会伴有其他不良习惯,例如吸烟喝酒,这与之前的研究结果相似[9]。数据表明有嚼食槟榔、吸烟喝酒习惯的人患口腔癌的危险性比无这些习惯的人高123倍,单独嚼食槟榔的人患口腔癌的危险性比不嚼食槟榔的人高22倍[10]。另外,从事司机、服务、安保类职业的人群,咀嚼率相对较高,研究证明咀嚼槟榔槟榔会刺激神经产生快感,使人集中注意力,增加警觉,减少压力,这类人更愿意嚼食槟榔,以此来增加工作负荷。受访人群亲戚或者朋友有咀嚼行为,其咀嚼率较高,显示人群的咀嚼行为易受到亲戚或者朋友的影响。

槟榔咀嚼者戒断率为24.74%,其中,女性戒断率高于男性,其戒断槟榔的可能性是男性的2.65倍,这与大部分地区的报道相似。除了性别差异外,每周只有1次嚼食行为的人戒断率高于每周多次,其戒断的可能性是每周多次人群的1.873倍,这可能与嚼食槟榔会产生轻微的上瘾有关。同样,嚼食槟榔时间越久,戒断的可能性也越小(P<0.05)。

咀嚼人群对咀嚼槟榔的危害知晓率偏低,只有24.74%的人认为是咀嚼槟榔对身体有害,甚至致癌,这说明咀嚼者对于槟榔缺乏科学、正确、全面的认识和了解。肥胖被认为慢性疾病发生的重要因素,如心血管疾病,糖尿病等,但本文未发现咀嚼槟榔与肥胖因素有关。

长期咀嚼槟榔对身体危害很大,因此,减少咀嚼才是减少其危害的最好办法。相关卫生部门应该开展咀嚼槟榔有害健康教育,提高对人群对其危害的认知,使其自觉抵制槟榔,减少槟榔给人体带来的危害。

本研究不足之处,逻辑回归分析常用来判定影响人群咀嚼戒断的因素,而此种方法的缺点在于无法预知嚼食者的年龄问题,一个年轻人咀嚼槟榔的可能性较低,但是随着年龄的增长,可能会形成嚼食槟榔的习惯,本文发现男女性40岁为咀嚼槟榔的高峰年龄组,但是未发现差异有统计学意义。

[1]IARC.Betel quid and areca nut chewing and some areca nut derived nitrosamines[J].IARC Monogr Eval Carcing Risks Hum,2004(85):1-334.

[2]Patil S,Doni B,Maheshwari S.Prevalence and distribution of oral mucosal lesions in a geriatric Indian population[J].Can Geriatr J,2015,18(1):11-14.

[3]Nadaf A,Bavle RM,Thambiah LJ,et al.A phase contrast cytomorphometric study of squames of normal oral mucosa and oral leukoplakia:Original study[J].J Oral Maxillofac Pathol,2014,18(Suppl 1):S32-S38.

[4]Lin CF,Wang JD,Chen PH,et al.Predictors of betel quid chewing behavior and cessation patterns in Taiwan aborigines[J].BMC Public Health,2006(6):271.

[5]Liao CT,Wallace CG,Lee LY,et al.Clinical evidence of field cancerization in patients with oral cavity cancer in a betel quid chewing area[J].Oral Oncol,2014,50(8):721-731.

[6]萧福元,袁晟,桂卓嘉,等.湖南地区食用槟榔流行病学研究[J].实用预防医学,2011,18(7):1218-1222.

[7]Nagpal R,Nagpal N,Mehendiratta M,et al.Usage of betel quid,areca nut,tobacco,alcohol and level of awareness towards their adverse effects on health in a North Indian rural population[J].Oral Health Dent Manag,2014,13(1):81-86.

[8]Singh PN,Yel D,Sin S,et al.Tobacco use among adults in Cambodia:evidence for a tobacco epidemic among women[J].Bull World Health Organ,2009,87(12):905-912.

[9]Wen CP,Tsai SP,Cheng TY,et al.Uncovering the relation between betel quid chewing and cigarette smoking in Taiwan[J].Tob Control,2005,14(Suppl 1):i16-i22.

[10]Ko YC,Huang YL,Lee CH,et al.Betel quid chewing,cigarette smoking and alcohol consumption related to oral cancer in Taiwan[J].J Oral Pathol Med,1995,24(10):450-453.

刘振宇(1989-),在读硕士,主要从事临床药理学研究。△

10.3969/j.issn.1671-8348.2016.29.038

R155.5

B

1671-8348(2016)29-4141-03

2016-02-18

2016-04-22)