苏区三结合武装力量体制运作情状分析——以中央苏区第四次反“围剿”斗争为中心*

龙心刚,张文标

(1.海军工程大学 人文社科系,武汉 430033;2.赣南师范大学 马克思主义学院,江西 赣州 341000)

·苏区研究·

苏区三结合武装力量体制运作情状分析

——以中央苏区第四次反“围剿”斗争为中心*

龙心刚1,张文标2

(1.海军工程大学 人文社科系,武汉 430033;2.赣南师范大学 马克思主义学院,江西 赣州 341000)

红军、游击队和赤卫队是苏区武装力量的三个组成部分,三者间在兵源补充、后勤保障和指挥作战等方面协同配合,形成一套分工明确的苏区共同防御体系,同时又分别以不脱产、半脱产、脱产的形式来保持军事与社会的有机联系,发挥“全民动员”之功效。但在苏维埃时期,受国民党军事压力和 “进攻路线”影响,三者间双向循环变成了把地方武装连根拔入红军的单向流动,结构失衡的代价是军事与社会的疏离,这也是各苏区不得不进行战略转移的重要原因。

三结合;全民动员;运作机制;武装力量体制

1931年11月,在江西瑞金举行的全国工农代表大会上通过和颁发了《苏维埃的武装政策》,规定苏区的武装力量由三部分组成,即:红军是各个苏区、各个战线的主力;游击队主要是袭击扰乱敌人,保卫地方;赤卫队与少年先锋队是前线红军现成的后备军,是保卫苏区的地方部队。[1]这种三结合的武装力量体制是毛泽东人民战争思想的主要依托,是中共武装革命取得成功的关键因素。长期以来,学术界对三结合武装力量的发展沿革、编制体制、战役战斗等方面的研究非常深入,但对于三者间的配合互动及运作方式的关注是极其不够的 。*关于主力红军的研究都有系统的著作,如中共中央军委曾于1989-1993年牵头组织编审委员会,先后出版了《工农红军第一方面军军史》《工农红军第二方面军战史》《工农红军第四方面军战史》《工农第二十五军战史》等,关于地方武装研究较少,只有少数地方党史办曾编写过一些内部资料,如《闽西地方武装概略》(福建省龙岩军分区政治部、中共龙岩地委党史资料征集研究委员会1987年)。此外,关于苏区军事史的论著虽然都会论及红军、游击队、赤卫队的关系,但对其内在运作机制进行考察的专题论文尚未见到。而考察红军、游击队、赤卫队三者的运行情状,不仅有助于深化对苏区武装斗争方式的认识,同时也可以从中观察苏区武力与民众结合、军事与社会联系的内在机制,揭示出乡村军事化背景下军事动员与社会结构的内在关联。

本文以中央苏区第四次反“围剿”斗争为中心来描述三者间的配合与互动。选择这一战例的原因:一是任何一种武装力量体制的运行效能最终要在战争中得到检验;二是反“围剿”属于内线防御作战,是红军时期主要的作战方式,能够充分展现三者间协同配合的优势与特点;三是与前三次反“围剿”作战相比,第四次反“围剿”斗争在指挥体制、后勤保障、作战原则等方面趋于成熟,同时也没有像第五次反“围剿”作战时受到“左”倾错误思想的全面干扰。当然,选择这一战例也存在一定的局限性,即难以发现三者间在运行中的问题。对此,本文也会适当对其它几次反“围剿”特别是第五次反“围剿”斗争进行比较分析,以全面考察这种三结合武装力量体制的运行效能及其困境,窥测其内在运作之复杂因素。

一、相互配合的共同防御体系

1932年5月,蒋介石亲自兼任豫鄂皖3省“剿共”总司令,组织发动对鄂豫皖、湘鄂西苏区的第四次“围剿”。得手后于1932年10月,转战江西,对中央苏区发动大规模进攻。12月下旬,赣粤闽边区“剿共”总司令何应钦采取“三路分途向匪巢进剿,主力集中于中路,包围匪军主力于黎川附近地区一举而歼灭之”的作战方针,[2]207-208向中央苏区发动进攻。

经过前三次反“围剿”斗争的胜利,中央苏区得到巩固和扩大,红一方面军进一步壮大, 苏区生产建设有了新的发展,这都为第四次反“围剿”胜利奠定了基础。1933年2月7日,第四次反“围剿”斗争正式打响,红军最初强攻南丰不克,继而由外线转入内线,诱敌深入,在游击队、赤卫队的有力配合下,先后在黄陂、草台岗一线设伏,集中兵力歼灭国民党军之第52师、第59师、第11师,共“3个师2.8万余人,缴获步枪1.6万余支、迫击炮四五十门、重机枪和新式轻机枪三四百挺,另有大批军用物资” ,[3]“创造了红军战争史前所未有的大兵团伏击战的光辉范例” 。[4]尤其值得一提的是,此次歼灭的3个师,装备精良、训练有素,“是蒋氏最精锐的部队”。[5]第11师被歼后,蒋介石在给陈诚的“手谕”中表示:“此次挫败,凄惨异常,实有生以来唯一之隐疼。”[6]

在战役结束两个月后,时任中革军委主席兼红一方面军总司令朱德写下《黄陂东陂两次战役伟大胜利的经过与教训》,总结了中央苏区反“围剿”胜利的两点原因:一是“红军战术的主要原则迅速、秘密、坚决,这次都执行得不错”;二是“游击队、独立师、独立团和地方工作配合红军作战,有相当的成绩。”[7]132时任红1军团政治委员聂荣臻后来也回忆道:黄陂战斗和草台岗战斗,“都是一军团和三军团、五军团等主力结合地方部队和赤卫队并肩打的。”[8]134

由此观之,第四次反“围剿”斗争胜利实属红军、游击队和赤卫队密切配合的成果。就战争而言,所谓战役配合主要体现在指挥、兵源、后勤、作战等各个方面,这也是我们观察这种三结合武装力量体制运作的主要切入点。

(一)红军、游击队、赤卫队的指挥系统

在中共早期武装发展过程中,中共中央机关远在上海,无法直接指挥军队,这使得红军与地方党、地方武装的关系处理成为非常微妙的问题。红军与地方党担负着不同的使命,红军主要是拓展苏区、攻占城市,而地方党的任务则是守土把口、保守苏区。如果红军隶属于地方党,不仅会限制红军的发展,同时军政结合会加深本已存在的地方主义趋向;如果地方党和地方武装完全归于军队,则“易走上以军事代替一切的危险”。[9]

为此,中央首先收归红军的指挥权。1931年1月15日,中共苏区中央局和中华苏维埃中央革命军事委员会在江西省宁都县小布村正式成立,统一指挥中央苏区红军。1931年11月25日,中华苏维埃共和国中央革命军事委员会(以下简称“中革军委”)成立,中革军委既是党的军事领导机构,又是中华苏维埃政权的军事领导机构,是各地工农红军的最高指挥机关。

之后,为统一指挥地方武装,中央提出“苏区拟划分为六个军区”的设想。[10]1932年1月9日,正式成立江西军区,担负领导江西地区地方武装和群众武装的军事斗争任务。为了明确军区与中革军委、地方党和政府的关系, 1932年5月25日,中革军委发布训令:

军区之设立,原为统一地方武装指挥的组织,他的一切行动,应在中央军事委员会指挥之下,但不违背上级策略的决定,还应受省委和省苏的指导。因为红军是全国性的组织,不受地方党和政府的指挥,而军区及所属部队也随着忽视了省委和省苏的密切关系,这是不正确的现象。以后关于整个策略,关于行动及工作,均应接受省委和省苏的意见。如遇有不同中央军委策略时,军区当然执行上级的命令,至军区所属部队,同样要受驻在地的党部和政权机关的指导——须在整个军事行动策略上没有冲突条件之下。[11]524

训令表明,中革军委是武装力量最高指挥机关,直接指挥全国各地红军,红军与地方党与政府发生横向联系;地方武装由军区指挥部领导,军区要接受中革军委直接指挥,同时也要受地方党与政府的指导,实际上是接受双重领导。但在战时,中革军委有权统一指挥红军和地方武装,并有权依据战时情形之变换,灵活调整作战指挥关系。

第四次反“围剿”斗争打响之前,1932年12月26日,中革军委给各作战地域指挥部发布密令,对战时指挥关系进行统一部署:

一是依据敌人进攻方向及作战地形特点,打破原军区、军分区的隶属关系,设置作战地域和作战分区。中革军委准确分析了国民党军的大概用兵方向:“宁都、兴国、于都、汀州是其主要进攻目标,瑞金是其前后的、共同的目标,其中尤以南丰、广昌、宁都一线,依地形与反动势力尚未肃清的条件看来,当为北面敌人最便于利用的进攻方向”[7]108,据此并依照中央苏区的地形特点,划分东北、东南、赣江流域等3个作战地域,下设7个作战分区,并指挥各自区域内的地方武装。

二是依据作战的主要方向和次要方向,每个作战地域包括分区配置三种类型的兵力:红军兵团(如12军、21军、独立师、独立团等);游击军(分基干的和一般的);赤卫队、少先队。[7]110这种兵力搭配很有讲究,游击队和赤少队战斗力较弱,独立作战能力较差,配以具备一定战斗力的红军兵团,既可以起到增强游击队、赤卫队作战的信心,又可加强各地域的防御和突击能力。同时,这种红军兵团刚从地方武装升级而来,还带有相当程度的地方武装特点,其野战突击能力与红1、红3、红5等主力兵团又有相当差距,不适合大规模运动战,善于进行地方防御作战。

三是明确“各作战地域之最高作战指挥,应统属于方面军总司令、总政委”。[7]108同时,还规定在日常行政上,“各地域交通未被隔断时,仍应隶属其原军区或中央政府” 。[7]109这一规定既有助于军事指挥上的集中统一,又充分考虑到了地方党和政府在军事动员中的作用。

(二)兵源补充与后勤供给

士兵是战争进行的主体。初创时期的红军主要采取优待俘虏和公开征募的办法,吸收俘虏兵和当地的农民来参军,但效果都不甚理想,因为俘虏兵愿意留下当红军并不多,而农民也大多不愿离开本乡本土去参加革命,因而不少部队出现枪多人少的局面,包括朱毛红四军也因“无法解决士兵的补充问题”,一度出现了“有枪无人的苦楚”。[12]33

随着根据地的巩固扩大,特别是赤卫队、游击队等地方部队的组建,红军的兵源主要采取由地方武装升级到正规军的形式。1932年9月,中央明确:“正式红军属于使用兵力方面,赤卫军、少先队属于积蓄兵力的场所。”[11]209这种兵员补充方式,不仅扩军速度快,而且质量高,经过短期训练就可以迅速走上战场。邓子恢、张鼎丞在总结闽西红军组建经验时指出:

创造主力红军,是建立、巩固和发展革命根据地中的一个重要问题……我军的多数成份是农民,农民的生产方式,决定了他们思想上有落后的一面。他们勇于拿武器来保卫自己的土地,可是一旦要他们离开自己的家乡,去为千百万人的土地而战,暂时就想不通了。这就需要有一个提高觉悟的过程。地方武装逐步升级,正是适应创造主力红军的要求而又照顾到群众觉悟的最好办法。逐步升级,使他们的眼界逐步扩大。觉悟逐步提高,最后才能真正具有无产阶级意识的战士。[13]

李天焕谈到红四方面军在川西北扩军时也认为:“这种办法效果很大,因农民们开始一下不愿意离开他的家乡,由地方武装经过教育再过渡到正规军则较易。”[14]59

经过三次反“围剿”和六次进攻作战,中央苏区各部队得到迅速发展。至第四次反“围剿”时,红一方面军辖红1、第3、红5军团和红11、红12、红21、红22军,共7万人。其中红1军团第3军是由原江西红军独立第2、第3、第4、第5团,赣西工农游击第2大队和湘赣苏区的部分赤卫队编成。另外,在第四次反“围剿”斗争直属红一方面军总部的红21、22军都是在战前临时组建的,红21军是由江西军区独立第3师和独立第6师合编而成,红22军是由赣南游击队第21至29纵队编成。主力红军的迅速扩充为战争的胜利打下了基础。

游击队、赤卫队等地方武装不仅是红军的主要兵源,同时也是战争后勤保障的主力。早期的游击作战,由于规模小,时间短,红军主要是自我保障。但在后期反“围剿”斗争中,作战时间长,兵力运用大,仅依靠红军的自我供给和保障运输是不够的,如第一次反“围剿”时,由于物质运输不到位,中央苏区前线红军有两天没饭吃。

为了解决运输保障问题,中革军委决定依作战地域部署后方力量,设置兵站,划分运输线,统一组织、分段负责,各地苏维埃负责组织动员赤少队,采取多种运力,进行接力式、交替式的前送后运,保证后勤诸项保障的实施,其中兵站是联结前后方的大动脉。1932年上半年,中革军委成立总兵站部,“兵站在对红军的物质保障是有绝对的责任,……对新战士、伤病人员和俘虏的输送,以及运输员的动员工作上亦负重大的责任。”[15]兵站运输和警戒的主力是赤卫队。为了粉碎国民党的第四次“围剿”,1932年10月l3日,中央关于战争紧急动员令中规定:凡是靠兵站两侧各30里内的政府,负责运输和保护责任。要求兵站线一带之赤卫军,成为保护和护送的武装。[16]

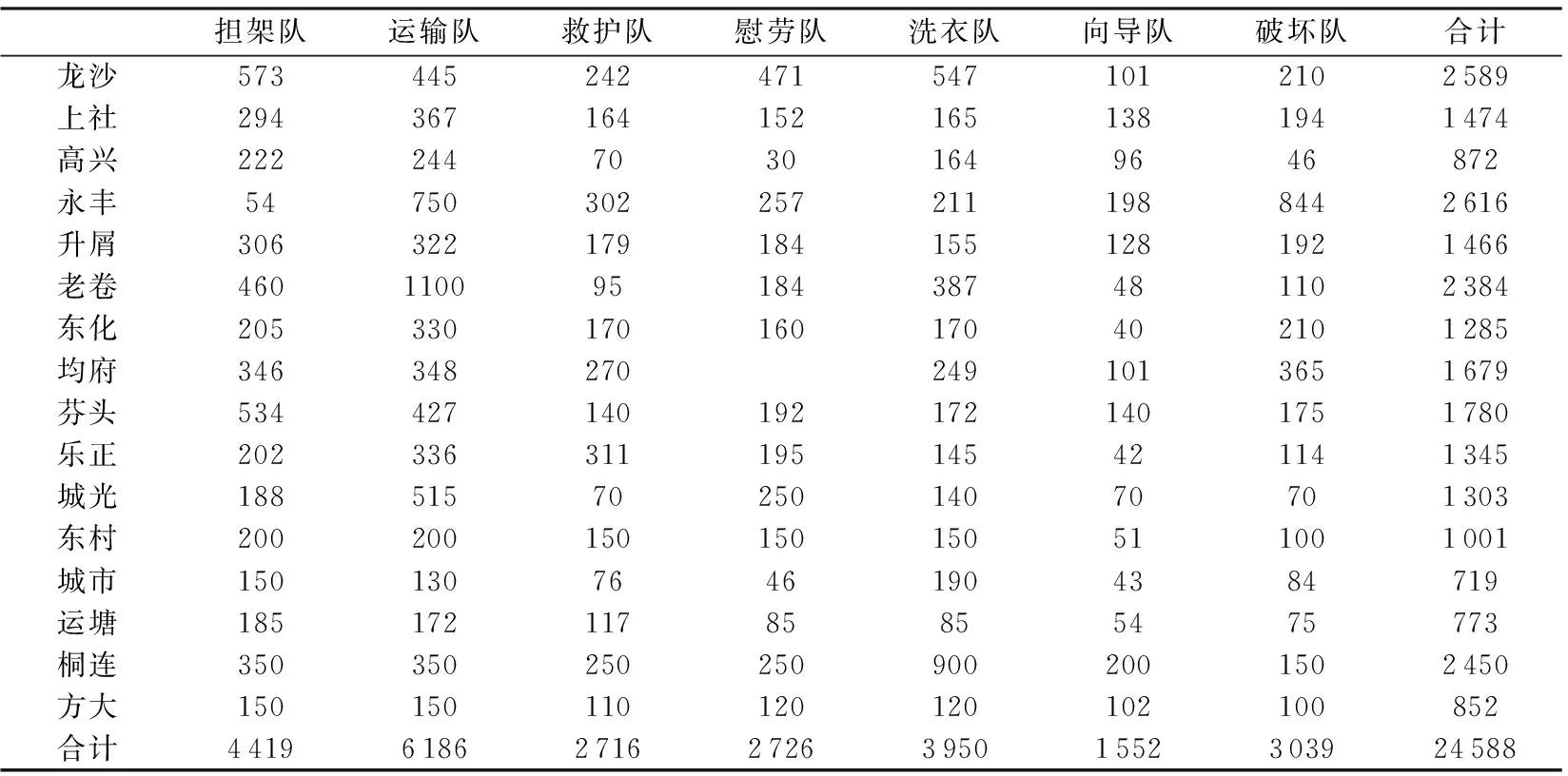

接到支前任务后,中央苏区各作战区域的地方县委和武装部纷纷动员赤卫队,把参战队以乡为单位编成,组织担架队、慰劳队、洗衣队、救护队、破坏队和向导队等前往指定兵站。下表为该县各区1933年1月21日胜利(笔者注:今江西省于都县一部)和兴国两县各乡参战组织及人数统计:

表1 胜利县各区参战人数统计表[17]198(1933年1月21日)

表2 兴国参战组织及人数统计表[17]197(1933年1月21日)

当时胜利县动员9 809人、兴国县24 588人,另外赣县有9 592人,仅三县就达43 989人,苏区其它各县没有具体统计数据,有论者估计“仅以苏区北部31个县计,当在近10万人之数。”[18]红军在前线奋勇作战,赤少队在山峦起伏、沟壑纵横、交通十分落后的兵站线上,依靠人背肩扛,把红军所需物质,源源不断地运往前方,通过一条条运输线把前方与后方、主力红军与地方武装紧紧联结一起。

(三)地方武装配合主力部队协同作战

在第四次反“围剿”斗争打响之前,中革军委领导就意识到这是一场“全战线上的运动的战斗”,因而要求打破“专凭红军打天下”的观念,要求红军兵团要与地方武装密切配合,规定红军主力兵团的任务是“依照国内革命战争的要领集结而灵动地逐次给敌人弱点以致命的打击,各个消灭敌人”;地方武装的任务是“分布在各个战线上,钳制敌军,分散、疲惫与瓦解它的兵力,使红军各兵团,得以行动自如,更容易完成它的任务”。[7]107-108红1、红3、红5团等红军主干兵团是作战的主力,承担着跨区域作战、运动突击的重任,而各地方独立团、游击队和赤卫队则负责配合红军主力作战,以及独立承担防止民团及土匪的袭扰,保卫苏区后方的责任。

一是扰敌袭敌、传递情报,创造主力部队歼敌战机。1933年2月7日,红一方面军决心以一部兵力袭击新丰街,主力进攻南丰。为牵制敌人,保障主力在南丰作战,江西军区独立第4、第5师在宜黄、乐安以南地区活动。至2月13日,攻城不克,红一方面军首长决定“改强袭南丰为佯攻”,[19]撤围南丰,主力向广昌附近的东韶、洛口退却。由红11军伪装主力,由新丰街附近东渡抚河,“大摇大摆地向黎川开进,按时到达指定的位置”,[20]成功吸引国民党中路军第2、第3纵队主力向黎川集中。陈诚为寻求红军主力决战,决定以第1纵队于宜黄以南地区集中,然后出广昌、宁都,堵截红军归路。此时,第1纵队与第2、第3纵队已相距甚远,态势孤立,其第52、第59师由乐安向黄陂开进,穿行于崇山峻岭之中,行动不便,联络困难。红一方面军决定红1、红3、红5兵团主力集结于黄陂附近之金竹、大坪、望仙地区、横石、侯坊一线,待敌第52、第59师,进入预定伏击圈歼敌。

在这个过程中,为了使敌人行动迟缓,放松警戒,宜黄、乐安、永丰等地的独立团和游击队,以及地方独第4师、第5师,通过破坏敌人的交通、辎重等,阻止其前进,以进一步迷惑和恐吓国民党军。国民党第52师、第59师虽然不堪其扰,但认为这是红军惯用的骚扰策略,更坚信红军主力不在此地,为加快行军,“侧翼全无警戒” 。[7]137对于近在咫尺的5万红军主力,居然毫无觉察,以至红军主力军袭击时,仍认为是小游击队,据当时被俘的国民党军士兵讲述:

我们是于二月廿七日由固江出发,当天很早就达到了宿营地——蛟湖,因为天气很冷,到达宿营地后,大家烤火的烤火,摊铺的摊铺,买吃买菜,正在忙乱的时候,忽然报到外面出现枪声;但是大家毫不介意,总以为是红军的游击队或是赤卫军的骚扰,所以也只派小部队去外面游击一下就算了事。不料游击队很久不见回转;而枪声却越发逼近了。大家才仓忙应付起来。我们的队伍在爬上一个小高地,企图抵抗时,红军已冲到跟前来了。[21]

但是,作战后遇着游击队又误认为是主力红军,只得“步步防守,天天露营,占领阵地,疲劳不堪,……遂造成了主力红军歼敌的成功”。[7]133是役,第52师,第59师除一团逃脱外均被全歼,两名师长均被俘。

黄陂战斗后,苏区军民严密封锁消息,红军撤离战场后,敌人仍以为红军主力“滞留于东陂以南太平圩、固岗、招携一带地区”,故决定“先向草台岗、招携市、太平圩一带之匪进剿”,“续向赣南挺进”。[2]207-208在上述地区活动10余天,始终未觅得红军主力,3月中旬,陈诚将分进合击改为中间突破,把已西调之第2、第3纵队与第1纵队,编成前后两个纵队,交互掩护向广昌方向进攻,寻求与红军主力决战。为分散敌人,创造战机,红一方面军首长决定以第11军至广昌西北地区,在地方武装配合下,积极活动,吸引敌前纵队加速前进,以拉开其前后2个纵队之间的距离。陈诚对红11军等部在广昌及其西北地区的活动,误认为是红军主力,立即命令前纵队加速向广昌前进,并将后纵队第5师改隶前纵队指挥,以加强前纵队的进攻力量。鉴于前后纵队相距近50公里,后纵队态势孤立,力量相对薄弱,只有第11师和第9师及第59师残部。红一方面军首长决定在草台岗附近设伏,先割断第11师与第9师的联系,由红军主力兵团进行攻击第11师,独立第5师、宜黄2个独立团在主力兵团左右翼佯攻、侧击、箝制,保障和配合主力兵团歼敌。是役,敌第11师大部被歼灭。

黄陂战斗、草台岗战斗,陈诚对于红军主力位置两次都判断失误,实为其惨败的重要根源。对于陈诚的误判,杨伯涛曾回忆道:

1933年2月,陈诚总指挥部对于红军情况,虽竭尽各种手段进行侦察。藉以作为进剿部署的依据。但由于苏区人民组织严密;国民党的脱离人民性质,遭受阻碍,甚至获得的是红军有意散布的假情报,对于苏区的确实行动,竟无所知或知焉不详。仅依靠贴近苏区的据守部队提供的资料;和其他搜索手段获得点滴情报,而作为依据。当时据南丰方面的报告:南丰以南地区的赤卫队异常活跃;宜黄、乐安以北地区,甚为寂静,仅发现地方武装寻淮洲部,在这一带游弋。因此判断红军主力,可能集结在广昌附近地区,乐安东南的黄陂,东陂只有赤卫队活动,可作为战术开进线位置。[22]

陈诚不仅无法得到苏区确切情报和红军主力的具体方位,其自身一举一动皆在红军掌握之中。在作战之前,中央苏区在赤卫队中组织了相当规模的侦探队和向导队,其任务是专门刺探情报、帮红军带路、向国民党军提供假情报等,仅赣县侦探队就有561人,包括成年的赤卫队员和未成年的少先队员,男343人,女318人,向导队有233人,由成年男女担任,男157人,女76人。[17]199后来国民党在《剿匪战史》也不得不感叹由苏区民众构成的情报网络之发达程度:

匪情报搜集迅速确实:我军一旦进入匪区,即在其严密监视之下,一切行动了若指掌。或使深入我部队充任向导挑夫,以侦察我军动向及企图。或乘我军通过,利用小贩妇孺在不注意处所,数点我军旗帜人马。或以贩夫向导与我攀谈,以判断我军兵力。某村一有所获,即不分昼夜,限时逐次传递。故匪对情报之运用,常能不失时机。

匪反情报运用灵活:当国军进剿时,匪即对其窜据地区,实施坚壁清野,裹胁所有青年男女使远离村落。留置之老弱妇孺,亦均使装聋作哑或散播谣言,甚至驱使匪谍制造伪情报,惑我军心,如我第五十二、第五十九两师在乐安未出发前所获得之乐安两团虚伪情报,致使我军疏忽戒备,予匪以可乘之机,他如伪装向导,隐匿匪情,诱我中伏,亦其惯伎。如我第五十九师师长陈时骥于霍源战败后,原已率领残部突出重围,复被匪诱导至登仙桥附近被俘,皆其显例。[2]245-246

国民党的总结可谓形象生动,活脱脱地勾勒出一幅草木皆兵的画面:小贩妇孺、向导挑夫,皆为情报人员,或清点人马,或故意引导,或伪造情报,国民党军进入苏区,如同聋子、瞎子,得不到任何红军确切线索,反被苏区军民牵着鼻子走,红军在苏区军民的帮助下,对于国民党军的行动、位置、番号、人数皆了若指掌。尚未战,胜负之势可谓明了。

二是赤色戒严、游击防卫,解除主力部队后顾之忧。第四次反“围剿”的主要战役战斗发生在宜黄、乐安、南丰等东北作战地域,红军主力兵团亦全部集结于此。受湘赣苏区的牵制,蒋介石在赣江一线并没有布置重兵,故该作战地域基本无大的战事,包括红21军、独立第5团等地方武装后都调至东北作战地域进行牵制作战。

东南作战地区是苏区中央局机关所在地,也是红军兵源和供给的主要来源地,其安全与否直接影响到红军主力兵团的作战。东南作战地域面临着由第19路军组成的左路军和粤系组成的右路军的威胁。尽管这两路军是静观其变,没有主动进攻苏区,但该区域边界如连城、上杭、武平、寻邬等地历来是赤白交界地带。趁红军主力兵团都调往东北作战地域,该边界的民团、靖卫团、土匪异常活跃,不断骚扰进攻苏区,以配合国民党军的进剿。鉴于此,中革军委对于东南作战地域的防御非常重视,把其分为一个卫戍区和三个作战区域:瑞金卫戍区;会、寻、安分区,指挥部设会昌;福建军区,总指挥部设白沙,除直接指挥新、岩、永、杭地域作战外,并指挥汀、连与杭、武两分区,汀、连分区,指挥部设河田,杭、武分区,指挥部设官庄;宁、石、清分区,指挥部设宁化。[7]109

由于主力兵团都开往东北作战地区,保障该地域安全的任务主要落在了地方武装身上。为此,东南作战地域总指挥兼政委叶剑英在卫戍方面作了周密部署,在其它三个分区设立五个赤据点,要求“在敌人深入时,则独立动作,袭扰敌后,以钳制敌人”;成立白区游击队和挺进游击队“经常袭扰敌后,并发展苏区”;建立各区至瑞金相互间的联系,建立递步哨,实行赤色戒严、坚壁清野。[23]

东北战线的独立团、游击队和赤卫队等地方武装配合主力红军进行大规模作战的同时,东南战线的地方武装则独立担任起抗击民团土匪、警戒国民党军、保卫和巩固苏区的重任。战斗规模虽然不大,但却一直持续不断。要准确地描述这时期东南战线的作战情况比较困难,但可从当时《红色中华》的相关报道中进行大略的分析,从1932年10月16日第36期发布《关于战争紧急动员》开始,到1933年4月8日第63期草台岗战斗结束,近6个月28期中,共记载了中央苏区地方武装(不含地方红军)38次小战斗 。*资料来源:参见《红色中华》第42、46、47、48、49、50、56、57、58、60、64、65期等。限于篇幅,笔者不一一列举,仅作大概描述:38次小战斗,都是由游击队和赤少队独立参战,从作战地域来看,其中有12次是发生在东北作战地域,其余26次均发生在东南作战地域;从作战对象来看,基本上都是民团、靖卫团、大刀会和土匪;从作战时间来看,有26次作战是发生2-3月间南丰攻坚、黄陂和草台岗战斗进行期间;从作战形式来看,有30次是主动进攻;从战绩来看,都是苏区地方武装获胜且只有敌方伤亡数据,这自然是为宣传需要统计。综合这些数据,可以发现,第四次反“围剿”最激烈的时候,东南战线的游击队、赤少队独立承担保卫后方苏区的责任,通过采取进攻作战的方式,重点打击国民党的地方武装,有力地保障后方苏区的安全,避免了主力红军四面出击,分兵作战。

二、逐级递进的军事化结构

在第四次反“围剿”斗争结束30多年后,已经败逃台湾的国民党政权对中共这种三结合武装力量体制所呈现出来的优势仍然印象深刻:

匪能运用全面战争体制:其伪革命军事委员会将匪区内所有政治、军事、经济、党务各部门组织一元化,以配合作战之需要。故当时匪军武器装备,虽甚陈旧,然以其运用有效之组织与体制,仍能充分发挥其战斗力量。尤以匪之军区组织,使匪干遍布每一乡村,严密控制基层,将所有民众不论男女老幼,全部编成赤卫队、少年先锋队、妇女慰劳队、缝纫队、洗衣队等,悉数纳入战争体系,一切支援军事,故能彻底发挥全民动员之效果。[2]245

赤卫队、游击队、红军虽然各自都是一种武力的表征,构筑的是一个相互配合、各司其职的共同防御体系,背后所呈现的是武力与民众如何结合,全民动员功效如何发挥的深层问题。早在国共合作和北伐期间,中共就提出过国民革命胜利要靠“民众与武力结合”[24],并建立了广泛的工人赤卫队、农民自卫军。大革命失败后,中共革命重心由城市转入农村,开启了“边界的斗争,完全是军事的斗争,党员和群众不得不一齐(起)军事化”的过程,[25]由于发展模式的多样性,地域分布的分散性,以及交通联络的不畅通,各地苏区先后出现过农民自卫军、工农革命军、红军、暴动队、赤卫队、游击队、少先队、独立团(营)、模范赤卫队、地方红军、模范少先队、红军预备队等十余武装力量。

在这诸多的军事化组织中,中共为何确立红军、游击队、赤卫队这三种类型?学者孔飞力曾对“军事化”作过这样一种解释:“军事化既可以看作是一个过程,也可以看作一系列的类型。它是人们从平民生活制度中分离出来的过程。它也是表示种种可能分离程度的一系列制度的类型”,“军事化水平”则意味着“离开平民一极而向军事一级接近的程度”。 据此,孔飞力依据军事化水平及与农业社会的联系度,认为晚清社会的地方武装也呈现出三结合的模式,如正统的团练、勇、正规军;异端的堂、股匪、武装的村社。[26]这种从军事化水平和结构来观察军事与社会联系的视角,很有启发意义。因为“军事化”并非要使每一个“民”都变成职业化的“兵”,这既不可能也没有必要,而是通过一种梯次有序、能够自我循环的军事化结构来实现。不过,与孔飞力对晚清地方军事化结构进行理论区分不同,这种三结合武装力量已经出现在苏区军事化的实践之中。早在1929年7月,中共江西省委在一份致湘赣边特委工作的指示信中,对边界苏区军事化的图景作了这样的描述:

一种是以乡区县为单位的赤卫队……梭柄、火炮、锄、木棍、铁杆都是他们的武器,它是民众军事的组织,它是游击战争的后备队,它是巩固后方的民兵。他们拿起镰刀、犁把就是生产耕作的农民,拿起武器参加行列就是兵士。赤卫队是藏埋在群众里面要与农民融在一块。

一种是游击队,以边界区域为单位的组织,它是游击战争的中卫,它是农民中坚分子的武装集团,它的游击工作是在边界数县,地方做打圈子的游击行动(自然游击工作的扩大,或环境不利时,不一定死守着边界),它的最高组织,宜用大队名义,以下可根据中心区域工作分为几个中队(独立团的名义,容易给敌人以攻破目标,目前不甚适用),中队以下分小队,以利便于集中和分散作战为组织原则。

一种是红军,他是游击战争的前卫。前委所统辖的彭德怀基本队伍,它是有历史意义的,它在全国有很大的政治影响,他为敌人最注目的对象。因此,它游击行动因种种关系比较行动范围扩大,不一定限于边界。[27]31

赤卫队、游击队、红军根据军事化水平的不同,分别承担着“后备”“中卫”和“前卫”,构筑起一个逐次渐进的军事化结构。赤卫队处于这一军事化结构的最低层级。赤卫队这一名称来自前苏联军制,最初是带有自卫和警察性质的常备武装,1930年10月,中共中央决定统一军制,明确:“凡是十八岁以上四十五岁以下之不剥削他人的劳动男女,统有权利武装起来保卫自己的政权”,这种武装“在乡村为农民赤卫队”[28]457,赤卫队也就成为一种普遍的群众性武装组织。赤卫队不脱离生产,亦兵亦农,平时农业生产,定期组织军政训练,战时传递情报、后勤征发,以及配合红军和游击队作战,虽然军事化水平低,但与农业社会联系最密切。

“在赤卫队与红军的中间有游击队。”[28]458游击队的武器装备水平、战斗力都强于赤卫队,但又次于红军,不完全脱离生产,没有作战任务时也参加农业生产,主要在边界区域活动,是苏区军事化结构的中间层级,当主力红军离开时,起着保卫苏区的“中卫”作用。游击队的编制根据作战任务和军事化水平不同而有所区别,在土地革命战争早期,游击队主要任务是在边界地区拓展和保卫苏区,其编制为适应游击战的作战需要,灵活多样;在土地革命战争的运动战时期,游击队是作为红军后备军和补充军而存在,一般称为独立团营、警卫营连等,其编制多与红军相同。*在第四次反“围剿”斗争中,游击队大都已作为地方独立团的形式存在。

红军是苏区军事化程度最高的武装组织,无论是组织编制、装备水平、军政训练、战斗力等都处于军事化结构的顶端。红军是超地方性的,完全脱离生产,跨区域作战,不过,与传统职业化军队相比,红军除了进行作战外,还承担着繁重的筹款和宣传任务,在困难时期还要从事生产活动,是拓展苏区、歼灭敌军的“前卫”力量。

可以说,赤卫队、游击队、红军分别以“后备”“中卫”“前卫”的功能定位,在武器配置、训练水平、战斗力等方面逐次递进,在战略任务、作战方式、兵源结构等方面相互补充、密切配合,形成一套分工明确的苏区共同防御体系,同时又以不脱产、半脱产、脱产的形式来保持与农业社会的联系度,以最大限制地发挥出“全民皆兵”“全民动员”之功效。

在整个第四次反“围剿”斗争中,游击队、赤卫队打击、牵制、迷惑、疲劳敌军,以配合主力红军作战,同时还有更多的赤卫队员参加到支前大军,每人除配一枝枪或梭镖外还备有扁担一根,五人共一担架,分布在一条条兵站运输线上,遇战斗时拿起武器作战,没有战斗时抬起扁担、担架就成了运输员、救护员,为前线红军运送物质、转运伤亡、清扫战场,使主力红军没有后顾之忧,能够专注于歼敌。相形之下,对于“吃在一身,睡在一身,用在一身”的国民党军来说,“因距离补给基地过远,携带给养有限,与遭匪破坏道路及裹胁劫掠之影响,致国军补给极感困难”。[2]249-250这一武装力量体制的优势非常明显。

三、困境与启示

苏区三结合武装力量体制之所以能够发生如此大的威力,除了中共强大的组织和动员力外,与红军的作战方式直接相关。从第四次反“围剿”的过程来看,初期主力红军外线作战,强攻南丰,实力完全暴露,战线太长,地方武装在作战配合以及后方补给等方面作用发挥受到限制。当主力红军转入内线作战时,无论情报传递、主力隐匿,还是后方补给、作战配合,都显得游刃有余、伸缩自如。但是,实行内线作战,对于物质消耗、生产生活影响巨大,这需要在红军、游击队、赤卫队三间保持一定比例与平衡,维持双向流动。如果红军规模过小,不利于苏区的扩大;规模过大,则意味着地方武装力量的缩减,不利于苏区的巩固和后勤兵源的保障补充。上述提到1929年中共江西省委指示信中对此有这样的描述:

红军离开边界委以游击队为指挥作战的主力,红军兵士应按一定时期以几分之几、退伍到游击队或赤卫队去担任政治军事训练工作,或是退伍到苏维埃及民众团体去做干部工作,最好能退到赤卫队去一步一步的设法使他们参加生产事业;游击兵士也应依期同样的做退伍运动;游击队和赤卫队的兵士应在红军游击退伍时期为几分之几的补充队伍,这么一来便可以实现民众军事化、军事民众化了。[27]31

这种双向流动的军事化结构是理想化的。因为当苏区面对巨大的军事压力,特别是当党内出现“毕其功于一役”的“左”倾“进攻路线”时,作战方式也就不得不转入外线作战,胜利的希望也只有寄托于红军,这不可避免地潜藏着 “扩大红军”的冲动。1929年底到1930年初,中共中央对革命形势作了错误的估计,提出了“进攻路线”,要“争取一省或数省革命首先胜利”,要求红军改变“过去避免夺取主要城市之策略,……向主要的城市进攻”,为此指示“集中一切武装农民群众(赤卫队、游击队一部、少年先锋队等)编为红军”。*中国人民解放军政治学院党史教研室.中共党史教学参考资料(第14册)[M].内部资料,1979:162。至1930年4月,在不到半年的时间里,全国主力红军由7 000余人迅速发展到6万余人。在后来王明“左”倾路线领导下,甚至提出了要扩大一百万红军的要求。而苏区有限的规模和经济实力是无法提供和支撑如此大的兵力。其最终的结果,只能把地方武装连根拔入主力红军,双向循环不得走向单向流动,三位一体的防御体系也变成红军的“裸体跳舞”。[14]48

对于执行“进攻路线”的红军来说,一旦离开苏区跑去攻打大城市,必然造成地方防御体系的薄弱,随时有垮台的危险。立三路线时期,随着各地红军都在执行中央命令,热火朝天地攻打交通要道和中心城市,后方根据地却插了白旗,苏区规模不断缩小。在赣东北苏区,中央指示赣东北苏区各地方游击队全部编为红10军,“枪都要集中到红军中来”,结果“红军一走,白军一来,整个区域或大部分都丧失了。”[28]101-102在鄂豫皖边苏区,把皖西与商南的地方武装编入红1军后,当红军跑去攻打武汉时,整个“安徽赤区已经丧失十之八九”。[29]赣西南苏区,“在绝对集中武装的方针之下,把地方工农的武装几乎一人不剩的完全编入了正式的红军。结果很明显的,地主武装活跃起来,肆意蹂躏了许多赤色区域。”[12]399

立三时期的扩军路线虽然是错误的,但由于持续时间比较短,其不利影响总体还是有限的,且多偏重于军事方面。到了国际路线下的扩大红军,由于持续不断且带强调性的动员,人力物力资源的汲取大大超出苏区规模所能承受的范围,其不利影响也从军事层面传导到社会层面,劳动力短缺、田地无人耕种、农民抵制逃离、士兵开小差等现象也随之出现。在中央苏区,经过几年持续不断扩红,乡间的青壮年男子已很少见。据毛泽东1933年11月的调查,在兴国长冈乡,16岁至45岁的全部青壮年男子有407人,出外当红军做工作的320人,占79%;而上杭才溪乡1 319人青壮年男子中,当红军、做工作的有1 018人,占77%,最后“在一次又一次扩红运动后,只剩下壮丁7人”。[30]随着青壮年男子加入红军,苏区农业荒芜情况比较普遍。1932年4月,中共湘鄂西苏区的沔阳,“空着百分之七十的荒田。”[31]1934年3月,“在中央苏区,还有八十万担的荒田,单在公略一县,就有二十八万担,就是像博生那个的地方,也有八万余担荒田。”[32]与此同时,超负荷的支前任务,大量需要供养脱离生产的红军、党政机关干部。整个苏区经济最后基本到了民穷财尽、涸泽而渔的地步,许多农民甚至选择了外逃。在中央苏区,仅万泰县塘上区就“有群众约六千人,逃跑的在二千人以上,而且大部分是男子。”[33]李一氓也曾回忆道:“20岁左右的青年人都参加了红军,那些年纪大的,四十岁以上的男人很多都陆续地跑出苏区,到国民党区投亲靠友……这种逃跑现象各县都有。”[34]

中共本是希望通过军事化结构来保持军事与社会的联系,达到武力与民众的相融,但在“进攻路线”指导下,不断“扩红”,试图把每个“民”都变成职业化的“兵”,最终却导致三者间结构严重失衡,引起民与军的疏离,军事与社会的割裂,这也是中央红军不得不进行战略转移的重要原因。1946年,粟裕等华中野战军首长在告诫部队军政首长不得滥用民力时,就指出:“中央苏区反五次‘围剿’的经验教训是不能忘记的,那时之所以要退出中央苏区,人力物力之供应不上,也是主要原因之一。”[35]285徐向前在回顾红四方面军撤出鄂豫皖苏区时也曾指出:“我们由于‘左’的错误政策,把苏区搞的民穷财尽,人力物力都没有了。农村开个会,你看主要是妇女,男的都当红军去了。”*徐向前同志谈话记录(1982年8月14日),麻城市党史办藏:C4- 02-11。

这表明,三结合武装力量体制虽然是“民众与武力结合”“全民动员”抑或“全民皆兵”的重要依托和表现形式,但军事与社会自有其边界,三者间必须维持相当的结构比例来保持军事与社会联系。否则,即使如中共这样的强势政党,也难以控制因军事与社会的疏离所带来的不利影响。

因此,如何解决好军事化的结构比例问题,使武力与民众、军事与社会有效结合,激发三结合武装力量体制效能,成为中共在抗日战争和解放战争中迅速崛起的关键。1941年11月,中央军委对抗日根据地军事化的结构比例作出专门指示:每个根据地的军事机构均应包含主力军、地方军、人民武装(即不脱离生产的自卫队及民兵)三部分,并特别强调“主力军按照比率,遇有损失应加以补充,须由自卫队、民兵、地方三方面酌量动员抽补,以维持相互间应有之比率为原则。”*中国人民解放军政治学院党史教研室.中共党史教学参考资料(第9册)[M].内部资料,1979: 20-21。解放战争时期,不仅要求继续保持正规军、地方兵团和民兵三结合的比例问题,还对军队动员使用民力的技巧和比例也有原则规定:如华中野战军规定,按一般的原则,前方民夫最多是1比1,后方运输线则为1比0.5。[35]285晋冀鲁豫军区规定,战勤人数不能超过总人口的5倍,劳动力的1/3,要求“动员民力一定要有准确的计算……要顾及军队作战,也要同时顾及群众生产”。[36]

邓野认为:民国政治的基本特征在于,政治与武力高度统一,政党作为政治集团的同时,又是一个武装集团,武力是政治的出发点和最终依据,这一点构成了民国政治的基本逻辑。[37]当中共建立起这样一套能够进行有效控制,又能激发出“全民动员之功效”的三结合武装力量体制时,国共相争的走势也就趋于明了。

[1] 《中国人民解放军历史辞典》编委会.中国人民解放军历史辞典[M].北京:军事科学出版社,1990:316.

[2] 台湾国民党国防部史政局.剿匪战史(一)[M].台北:台湾大典编印会,1967.

[3] 李东朗.中央苏区第四次反“围剿”战绩考[J].中共党史研究,2011,(11):114-120.

[4] 中国工农红军第一方面军军史编审委员会编.中国工农红军第一方面军史(上)[M].北京:解放出版社,1993:349.

[5] 朱德.朱德自述[M].北京:解放军文艺出版社,2003:157.

[6] 从火线上来——前线红色战士通讯[N].红色中华,1933-04-20,(2).

[7] 中共中央文献研究室,中国人民解放军军事科学院.朱德军事文选[M].北京:解放军出版社,1997.

[8] 聂荣臻.聂荣臻元帅回忆录[M].北京:解放军出版社,2005.

[9] 总政治部办公厅.中国人民解放军政治工作历史资料选编(土地革命战争时期)(一) [M].北京:解放军出版社,2002:524.

[10] 中共中央文献研究室.周恩来年谱(1898-1949)[M].北京:中央文献出版社,1989:187.

[11] 总政治部办公厅编.中国人民解放军政治工作历史资料选编(土地革命战争时期)(二) [M].北京:解放军出版社,2002.

[12] 江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室.中央革命根据地史料选编(上)[M].南昌:江西人民出版社,1982.

[13] 中国人民解放军福建省龙岩军分区政治部、中共龙岩地委党史资料征集研究委员会编.闽西地方武装概略[M].华安:华安县印刷厂,1987:158-159.

[14] 中国工农红军第四方面军战史编辑委员会.中国工农红军第四方面军战史资料选编(川陕时期)(上)[M].北京:解放军出版社,1993.

[15] 张奇秀.中国人民解放军后勤史资料选编(土地革命战争时期)(第1册)[M].北京:金盾出版社,1993:533-534.

[16] 江西省档案馆,中共江西省委党校党史教研室.中央革命根据地史料选编(中)[M].南昌:江西人民出版社,1982:654.

[17] 张奇秀.中国人民解放军后勤史资料选编(土地革命战争时期)(第2册)[M].北京:金盾出版社,1993.

[18] 吴学海.中国人民解放军后勤史(土地革命战争时期)[M].北京:金盾出版社,1992:209.

[19] 周恩来.周恩来选集(上卷)[M].北京:人民出版社,1980:65.

[20] 肖劲光.肖劲光回忆录[M].北京:解放军出版社,1987:129.

[21] 俘虏兵口中的红军[N].红色中华,1933-03-18,(4).

[22] 杨伯涛.杨伯涛回忆录[M].北京:中国文史出版社,1996:17.

[23] 叶剑英.叶剑英军事文选[M].北京:解放军出版社,1997:1-2.

[24] 中央档案馆编.中共中央文件选集(1926)[M].北京:中共中央党校出版社,1989:565.

[25] 毛泽东.毛泽东选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1991:63.

[26] 孔飞力.中华帝国晚期的叛乱及其敌人:1796-1864年的军事化与社会结构[M].北京:中国社会科学出版社,1990:14,171.

[27] 中国工农红军第二方面军战史编辑委员会.中国工农红军第二方面军战史资料选编(三) [M].北京:解放军出版社,1996.

[28] 中央档案馆.中共中央文件选集(1930)[M].北京:中共中央党校出版社,1989.

[29] 中国工农红军第四方面军战史编辑委员会.中国工农红军第四方面军战史资料选编鄂豫皖时期(上)[M].北京:解放军出版社,1993: 841.

[30] 张鼎丞.中国共产党创建闽西革命根据地[M].福州:福建人民出版社,1982:63.

[31] 中国工农红军第二方面军战史编辑委员会.中国工农红军第二方面军战史资料选编[M].北京:解放军出版社,1995:361.

[32] 亮平.把春耕的战斗任务,提到每一劳苦群众的面前[N].斗争,1934-03-02.

[33] 陈寿昌.万泰工作的转变在哪里[N].斗争,1933-12-19.

[34] 李一氓.李一氓回忆录[M].北京:人民出版社,1993:156.

[35] 南京军区后勤部,《当代中国》军事国防卷编辑室.华东部队革命战争年代后勤史资料汇编(1937-1948)(上)[M].南京:南京军区后勤部,1988.

[36] 徐向前.徐向前军事文选[M].北京:解放军出版社,1993:157.

[37] 邓野.联合政府与一党训政[M].北京:社会科学文献出版社,2003:458.

责任编辑:侯伟浩

On the Operation Mechanism of Three-pronged Soviet Armed Forces——In the Central Soviet Area Fourth Against "Encirclement and Suppression" Struggle as the Research Center

LONG Xingang, ZHANG Wenbiao

(SchoolofHumanSocialScience,NavyEngineeringUniversity,Wuhan430033,China)

Red Army, the guerrillas and the Red Guards are the three components of the Soviet armed forces, among the three complement each other in the supplementary manpower, logistics and command operations, forming a clear division of labor common Soviet defense system, while respectively, not full-time, part-time, full-time military form to maintain organic links with society, to play a "national mobilization" effect. But in Soviet times, military pressure by the Kuomintang and the "offensive line" effect, among the three-way cycle became the Red Army into the local armed forces uprooted one-way flow. Structural imbalance leads to military and social alienation, which is the important reason for all Soviet strategic shift.

three-pronged; popular mobilization; operation mechanism; armed forces system

——刘魁

2016-09-01

10.13698/j.cnki.cn36-1346/c.2016.05.002 基金项目:国家社科基金一般项目(15BDJ039);江西社会科学规划项目(12DJ11)

龙心刚(1978-),男,江西吉安人,海军工程大学人文社科系副主任,副教授,历史学博士,研究方向:中共党史和苏区史;张文标(1963-),男,江西信丰人,赣南师范大学马克思主义学院院长、教授、硕士生导师,研究方向:苏区史。

http://www.cnki.net/kcms/detail/36.1037.C.20161010.1102.032.html

K263

A

1004-8332(2016)05-0006-09

主持人语: 随着研究的不断深入,新的史料的不断挖掘和多学科交叉研究的不断推进,苏区研究新的研究领域将会不断开辟。其中,研究视角的创新是开辟苏区研究新领域的一个重要方面。不少研究者提出,做党史研究应该借鉴经济、政治、文化及其他专业知识,并把其中有用的内容引进到苏区研究中。本期遴选几篇论文正是从社会变动的角度来深化苏区研究的。

军事化是苏区社会变动的一个重要方面。龙心刚的《苏区三结合军事体制的运作情状分析》一文从军事化结构的角度切入,深度分析了苏区武装力量的三个组成部分,并提出了红军、游击队和赤卫队受内外交互作用影响下,三者间由双向循环变成了单向流动。对党员社会构成的研究是以往中国共产党组织史论著中容易忽视的问题,刘魁的《中央苏区时期党内农民意识问题刍议》注意结合社会角度对苏区时期党内的“农民化”问题进行专题探讨。苏区时期革命动员是革命深入乡村社会的主要载体,反映了革命中党组织和民众的互动关系,本期有两篇论文围绕了这一话题展开。钟日兴、王亚生的《革命动员视角下赣南、闽西早期暴动考察》以革命动员为视角,从革命动员的策略、核心以及途径等方面探讨了早期革命时期动员对暴动过程的影响。邹荣的《文化共生视野下鄂豫皖苏区文化动员的实践与表达》一文分析了鄂豫皖苏区的文化共生体形成过程,对马克思主义与中国传统文化的初步融合进行了深入探讨。从苏区社会变动中总结出成功经验,汲取养分,能够产生较好的当代价值和社会效应。程小强、吴曜廷的《论“苏区干部好作风”建设的严与实》,以“苏区干部好作风”的严与实为“抓手”,探讨了党的历史上的成功经验,既有理论价值,又有现实意义。