由集部看“功用”大旗下文学的发展

——以《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》《四库全书总目》为中心

李万营

(南开大学 文学院 天津,300071)

由集部看“功用”大旗下文学的发展

——以《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》《四库全书总目》为中心

李万营

(南开大学 文学院 天津,300071)

作为文学文献的目录,集部的发展演变能够反映出古典文学的发展演变概况。本文通过对以《汉书·艺文志》《隋书·经籍志》《四库全书总目》为中心的书目集部的类目、大小序及其收书的研究,发现在中国古典文学的嬗变过程中,文学功用论贯穿始终,发挥了极为重要的作用。

集部;文学功用论;《汉书·艺文志》;《隋书·经籍志》;《四库全书总目》

中国古典文学的发展嬗变是一个怎样的进程,历来文论史家众说纷纭。目录学被认为具有“辨章学术、考镜源流”的作用,从文献目录的角度来考察中国古典文学的发展过程,无疑更能接近问题的真相。四部分类中,集部是文学文献的目录,因此考察集部的发展演变,可以总结出古典文学发展演变的轨迹。笔者以《汉书·艺文志》(以下简称《汉志》)、《隋书·经籍志》(以下简称《隋志》)、《四库全书总目》(以下简称《总目》)这三部在中国目录学史上具有里程碑意义的书目为中心,考察其部类、 大小序以及所收书目的变化,发现文学功用论始终关照着中国古典文学的发展演变。

一、由集部之产生看“功用”论在史志目录中的沿承

《汉志》无集部,其“诗赋略”演化为后之集部,如《隋志》集部序所言“班固有《诗赋略》,凡五种,今引而伸之,合为三种,谓之集部。”[1]1091《隋志》正式确立集部,从目录学史来看,《汉志》至《隋志》之间,则有荀勖《中经新簿》之丁部杂录诗赋、图赞、汲冢书,王俭《七志》之“文翰志”、阮孝绪《七录》之“文集录”专录诗赋,盖为由“诗赋略”至集部之过渡。

《汉志》诗赋略仅次于六艺、诸子,先于兵书、术数、方技,可见汉时诗赋具有非常崇高的地位。这一方面是因为汉时皇帝对诗赋极为爱好,如汉武帝喜欢赋作,读到司马相如的赋叹惋“不得与此人同时”[2]3002,后司马相如献赋而得拜为郎官。《汉志》诗赋略仅次于六艺和诸子的地位,就是汉时诗赋地位崇高、著作勃兴的反映。由此开始,帝王的爱好对文学的影响成为文学发展过程中一条重要的线索。另一方面,诗赋在汉时具有崇高的地位,是因为诗赋的“功用”性,这导源于儒家功利主义的文学观,这一文学观成为历代史志编修集部沿用的指导思想。《汉志》诗赋略序:

传曰:“不歌而诵谓之赋,登高能赋可以为大夫。”言感物造耑而,材知深美,可与图事,故可以为列大夫也。古者诸侯卿大夫交接邻国,以微言相感,当揖让之时,必称《诗》以谕其志,盖以别贤不肖而观盛衰焉。故孔子曰“不学《诗》,无以言”也。春秋之后,周道浸坏,聘问歌咏不行于列国,学《诗》之士逸在布衣,而贤人失志之赋作矣。大儒孙卿及楚臣屈原离谗忧国,皆作赋以风,咸有恻隐古诗之义。其后宋玉、唐勒;汉兴,枚乘,司马相如,下及杨子云,竞为侈俪闳衍之词,没其风谕之义。是以杨子悔之,曰:“诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫。如孔氏之门人用赋也,则贾谊登堂,相如入室矣,如其不用何!”自孝武立乐府而采歌谣,于是有代赵之讴,秦楚之风,皆感于哀乐,缘事而发,亦可以观风俗,知薄厚云。序诗赋为五种。[4]1755-1756

此序首称精通文学者可为官的原因,次称诸侯外交引《诗》之用,皆是文学之功用论;赋兴则归于“作赋以风”、“恻隐古诗”,并对枚乘、司马相如、扬雄赋作“没其风谕之义”而颇有微词;称乐府歌谣则归之于“观风俗,知薄厚”,由此可见《汉志》对于诗赋的功用认识。这是因为汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”,儒家思想成为统治思想,不只《艺文志》,整部《汉书》都被浓郁的儒家思想所笼罩。

由于儒家思想的统治地位在后世更趋巩固,因此《隋志》集部序高举“功用”大旗:

文者,所以明言也。古者登高能赋,山川能祭,师旅能誓,丧纪能诔,作器能铭,则可以为大夫。言其因物骋辞,情灵无拥者也。唐歌虞咏,商颂周雅,叙事缘情,纷纶相袭,自斯已降,其道弥繁。世有浇淳,时移治乱,文体迁变,邪正或殊。……属以高祖少文,炀帝多忌,当路执权,逮相摈压。于是握灵蛇之珠,韫荆山之玉,转死沟壑之内者,不可胜数,草泽怨刺,于是兴焉。古者陈诗观风,斯亦所以关乎盛衰者也。[1]1090-1091

此序首称“明言”,结以“关乎盛衰”,而所谓“登高能赋,山川能祭,师旅能誓,丧纪能诔,作器能铭”,则将赋、祭、誓、诔、铭等文体的应用场景历数一二,论文随世移之末则称隋世严苛而“草泽怨刺”兴,可见《隋志》集部亦以“功用”为宗。《唐书》、《宋书》、《明史》集部无序,《四库总目》则在集部词曲类序中也透露出“功用”的观念:

词、曲二体在文章、技艺之间。厥品颇卑,作者弗贵,特才华之士以绮语相高耳。然三百篇变而古诗,古诗变而近体,近体变而词,词变而曲,层累而降,莫知其然。究厥渊源,实亦乐府之馀音,风人之末派。其於文苑,尚属附庸,亦未可全斥为俳优也。[5]1807

所谓“乐府之余音,风人之末派”,乐府、风人即古代采集各地民歌风俗等以供人君观风俗知得失的机构和官员,《四库》在充分意识到词曲类作品已经蔚然成风的客观形势后,仍要从功用上为其寻找存在的合理性,所谓“未可全斥为俳优也”,可见“功用”观念在古代文学的发展过程中何其根深蒂固!

二、由集部类别之变化看“功用”论在文学发展变化中之影响

(一)《汉志》与《隋志》

《汉志》“诗赋略”分为五类,分类标准不详,后世学者众说纷纭,以顾实先生之见,则五类及性质分别为屈原赋之属,主抒情;陆贾赋之属,主说辞,与纵横之术为近;荀卿赋之属,主效物;杂赋,多杂诙谐如庄子寓言;歌诗。

《隋志》集部分楚辞类、别集类、总集类三类。集部序称“班固有《诗赋略》,凡五种,今引而伸之,合为三种,谓之集部。”则《隋志》集部之三类乃《汉志》五类的合并。大约而言,《汉志》屈原赋之属所列的部分作品进入《楚辞》,成为《隋志》“楚辞类”成类的基础;屈原赋、陆贾赋、荀卿赋此三类以作者为主体的原则为别集类所继承;杂赋、歌诗类综合收集作品的原则为总集类所继承。

1.楚辞类。《隋志》创为楚辞类,此后史志直至《四库总目》均设此类。《楚辞》由西汉刘向编辑,所收为屈原、宋玉、景差、贾谊、淮南小山、东方朔、严忌、王褒和刘向的楚辞作品,东汉王逸增入自作《九思》和班固二叙,并为各篇做注,成《楚辞章句》。由此可见,《楚辞》一书与《汉志》屈原赋之属有莫大关系。从性质上看,《楚辞》应为一类文体的总集,如《四库总目》所论,“是为总集之祖”。以总集的性质而被单列为类并列为集部之首,这个问题值得思考。

先看历代史志集部楚辞类收书情况:

《隋志》楚辞类所收书有王逸注本和郭璞注本《楚辞》,杨穆撰《楚辞九悼》,皇甫遵训撰《参解楚辞》,徐邈、诸葛氏、孟奥、佚名(不题著者姓名)、释道骞分别撰《楚辞音》,刘杳撰《楚辞草木疏》。

《旧唐书·经籍志》集部楚辞类不收皇甫遵《参解楚辞》,诸葛氏及佚名《楚辞音》,其余与《隋书》相同。

《新唐书·艺文志》集部楚辞类收书与《旧唐书》相同。

《宋史·艺文志》集部楚辞类收《楚辞》、洪兴祖《补注楚辞》《考异》、王逸《楚辞》、周紫芝《竹坡楚辞赘说》、晁补之《续楚辞》、朱熹《楚辞集注》《辨证》《变离骚》、黄铢《楚辞协韵》、黄伯思《翼骚》、钱杲之《离骚》。

《明史·艺文志》集部无楚辞类。

《四库总目》集部楚辞类收王逸《楚辞章句》、洪兴祖《楚辞补注》、朱熹《楚辞集注》《辩证》《后语》、吴仁杰《离骚草木疏》、萧云从《钦定补绘离骚全图》、蒋骥《山带阁注楚辞》《楚辞馀论》《楚辞说韵》,存目有杨万里《天问天对解》、汪瑗《楚辞集解》、屠本畯《离骚草木疏补》《楚骚协韵》《读骚大旨》、黄文焕《楚辞听直》、沈云翔编《楚辞评林》、毛奇龄《天问补注》、林云铭《楚辞灯》、李光地《离骚经注》、国朝方楘如《离骚经解》、顾成天《离骚解》《楚辞九歌解》《读骚列论》、林仲懿《离骚中正》、夏大霖《屈骚心印》、屈复《楚辞新注》、刘梦鹏《楚辞章句》。

由上列各史志目录收书情况可以看出,楚辞类所收书均为对《楚辞》一书(或其中部分篇目)的注解,几乎没有新的楚辞类创作,这与集部其它类别情况完全不同。《四库总目》集部“楚辞类”序也说明了这种情况:

盖汉、魏以下,赋体既变,无全集皆作此体者。他集不与《楚辞》类,《楚辞》亦不与他集类,体例既异,理不得不分著也。杨穆有《九悼》一卷,至宋已佚。晁补之、朱子皆尝续编,然补之书亦不传,仅朱子书附刻《集注》後。今所传者,大抵注与音耳。注家由东汉至宋,递相补苴,无大异词。迨於近世,始多别解。割裂补缀,言人人殊。错简说经之术,蔓延及於词赋矣。今并刊除,杜窜乱古书之渐也。[5]1267

所谓“注与音”,让我们联想到经部、子部的诸多经典在后代的注解情况,史部《史记》、《汉书》后世也有“注与音”的著作。对经典文本进行“注与音”的行为,除了世代久远注解以为实用的目的以外,则主要是古人对于经典文本的崇拜心理所致,而这种传统,最初的源头则是汉人对于六经的注解。由此我们可以推断,与《史记》、《汉书》被当做史作的经典模范为后世尊崇一样,《楚辞》则是被当做文人作品的经典文本而受后世尊崇,并且其解释深受六经注解的影响。如《离骚》曾被称为“离骚经”[6],而到了朱熹做《楚辞集注》则“随文诠释,每章各系以兴、比、赋字,如《毛诗》传例”,一幅注解六经的架势。《总目》论明清割裂楚辞纷纷解释而称为“错简说经之术”的蔓延,也暗示了此时注解《楚辞》学习模仿了“错简说经”这一解经的非正统方式。

再看《隋志》集部楚辞序:

《楚辞》者,屈原之所作也。自周室衰乱,诗人寝息,诌佞之道兴,讽刺之辞废。楚有贤臣屈原,被谗放逐,乃著《离骚》八篇,言己离别愁思,申杼其心,自明无罪,因以讽谏,冀君觉悟,卒不省察,遂赴汨罗死焉。弟子宋玉,痛惜其师,伤而和之。其后,贾谊、东方朔、刘向、扬雄,嘉其文彩,拟之而作。盖以原楚人也,谓之“楚辞”。然其气质高丽,雅致清远,后之文人,咸不能逮。[1]1055-1056

所谓“讽刺”、“讽谏”,意在强调楚辞的功用,即儒家解《诗经》所称之美刺传统,向人君进言讽刺以论政事,以进谏言。且首称“周室衰乱,诗人寝息,诌佞之道兴,讽刺之辞废”,则将屈原所作更赋予了神圣的功用性。但应该注意的是,《隋志》虽然标举“功用”大旗以推崇《楚辞》,却注意到了其文学性,即所谓“嘉其文彩,拟之而作”,称贾谊等续作不是继承其讽刺传统,而是欣赏其文彩,“然其气质高丽,雅致清远,后之文人,咸不能逮”则意识到贾谊等的续作比不上屈原所作,是因为屈原所作“气质高丽,雅致清远”,也是强调了文学的属性,这与《汉志》以“没其讽喻之义”、“扬子诲之”作为汉世赋作不及屈原之作的论述相差甚远,即《汉志》肯定屈原之作“作赋以风,咸有恻隐古诗之义”,是完全以儒家功用论作为评判标准,而《隋志》则已经注意到了“文彩”、“气质”、“雅致”等文学属性,显示出《隋志》在文学观上的进步。但需要注意的是,《隋志》文学观之进步,借助了“功用”大旗的影响。

综上,楚辞类的独特之处在于,作为文人创作的合集,《楚辞》被作为经典而供后世注解,且置于集部之首,以显示其作为文人作品的经典模范意义;对《楚辞》的推崇,则是经学传统下,在文学“功用”旗帜下的“文彩”、“气质”、“雅致”等文学属性的发扬。

2.别集类。《隋志》创为别集类,此后史志集部均有此类。但《汉志》屈原赋之属、陆贾赋之属、荀卿赋之属所收书籍均是以作家个体为单位的书籍,实质上也是别集的性质。因此有观点认为,别集的产生,应追溯到西汉,如姚振宗在《隋书经籍志考证》(卷三十九)中提出“……而不言别集始于何人。以余考之,亦始于刘中垒也。《诗赋略》五篇,皆诸家赋集诗歌集,固别集之权舆。”[7]629徐有富赞同此说:“我国别集起源甚早。如《汉书·艺文志·诗赋略》著录的《屈原赋二十五篇》、《陆贾赋三篇》、《孙卿赋十篇》,何尝不是别集。……应当说这些别集虽经刘向等人加工而成为定本,但是它们早就编辑成书则是不成问题的。”[8]36-37这种观点是有道理的,《隋志》说“班固有《诗赋略》,凡五种,今引而伸之,合为三种,谓之集部。”[1]1091《隋志》别集类所收别集的性质,实际上就是对《汉志》诗赋略所收的以作家为主体的书籍的继承。也就是说,对作家主体的关注实际上从《汉志》就已经开始,《隋志》创为别集类,则显示出汉至魏晋对于作家主体的关注更加鲜明,文学在独立的道路上更加从容。

《汉志》诗赋略收书以作家为主体,体现的是作家个体意识的早期觉醒。而这种早期觉醒,似乎是源自六经注解的家数传统。纵观《汉志》,六艺略以家数为单位著录注解六经的著作后,诸子、诗赋、兵书、数术、方技诸略收书皆是以家数为单位,可见诗赋略体现作家主体性的收书方式,实则源自经学的家数传统。也就是说,客观上经学的家数传统促进了《汉志》对诗赋作者主体性的关注。《隋志》集部别集类的设立,则体现了从汉代到魏晋直到隋唐,作家主体性的持续高扬。这一点从别集编辑的自觉可以看出。东汉时,史书中已经有自觉编纂文集的记载,如《后汉书·东平宪王苍传》:宪王苍卒后,“诏告中傅,封上苍自建武以来章奏及所作书、记、赋、颂、七言、别字、歌诗,并集览焉”[9]1441。这是由朝廷诏告而编成的别集。《后汉书·曹世叔妻传》:世叔妻班昭“所著赋、颂、铭、诔、问、注、哀辞、书、论、上疏、遗令,凡十六篇”。她死后,“子妇丁氏为撰集之,又作《大家赞》焉”[9]2792。这是由作者的亲属所编成的别集。到了魏晋,别集编辑呈现繁盛趋势,而作家自己编辑别集则更可以看出作家主体意识的强烈。如《三国志﹒魏文帝纪》:魏文帝曹丕“好文学,以著述为务,自所勒成垂百篇”[10]88。曹植的《前录自序》:“余少而好赋,其所尚也,雅好慷慨,所著繁多。虽触类而作,然污秽者众,故删定别撰,为《前录》七十八篇。”[11]434则已经有删订优劣的意识。《南齐书·张融传》:“融自名集为《玉海》。司徒楮渊问《玉海》名,融答:‘玉以比德,海崇上善。’文集数十卷行于世。”[12]730则自编别集已经有了明确地命名意识。江淹则自编前后集,王筠则一官一集。

但是需要注意的是,文学的发展在作家主体意识高扬的道路上大步向前的同时,“功用”论的影响仍然时隐时现。《汉志》诗赋略序的功用论前文已经提及,《隋志》收书以部数为单位,作者的主体地位大幅度消弱,但集部别集类的设置则仍然保留了源自《汉志》的作者主体观。而《隋志》集部“别集类”序称:

别集之名,盖汉东京之所创也。自灵均已降,属文之士众矣,然其志尚不同,风流殊别。后之君子,欲观其体势,而见其心灵,故别聚焉,名之为集。辞人景慕,并自记载,以成书部。年代迁徙,亦颇遗散。其高唱绝俗者,略皆具存,今依其先后,次之于此。[1]1081

所谓“观其体势”之“观”,“见其心灵”之“见”,体现了文学的认识作用,即因为“属文之士”“志尚不同”“风流殊别”,所以要以别集的文章认识作者的“体势”和“心灵”,则别集的产生被冠上了实用的帽子。但应该看到的是,在实用的大旗下,“别聚焉,名之为集”则是对某个作者的集中关注,别集对于作家的主体性地位的张扬由此也可见一斑。

3.总集类。《隋志》创为此类,以后各史志沿袭。《汉志》收有总集性质的书籍,如“杂赋类”之《杂行山及颂德赋》、《杂四夷及兵赋》、《杂中贤失意赋》等,“杂”字应该为杂收几个类型的赋的意思;歌诗类之《宗庙歌诗》、《汉兴以来兵所诛灭歌诗》、《燕代讴雁门云中陇西歌诗》等,《宗庙歌诗》以用途而为总集,《汉兴以来兵所诛灭歌诗》为辑佚之作,《燕代讴雁门云中陇西歌诗》则是汇集各地采集的歌诗,大约是“孝武立乐府而采歌谣”的结果。而《汉志》诗赋略前四类为赋,后一类为诗,也有文体意识在里面。由此可以看出,《汉志》已经有总集性质的作品,且诗赋略在分类上已经有文体意识蕴含其中。

《隋志》集部总集类的特色在于,一方面总集以文章为中心,相比于别集以作者为中心,以文章为中心在文学观上更注重了文学的本体,是一种进步。一方面,总集的出现显现出强烈的文体意识,如《文章流别集》即以文体之别而收各种类型的文章,其余赋集、诗集、歌词集、论集、诏集、策集等,更显示出在编集之时编纂者对于文体的区分和把握。文体意识的细分,更是文学观的进步。此外,《总目》也论述了总集的作用,所谓“文籍日兴,散无统纪,於是总集作焉。一则网罗放佚,使零章残什,并有所归;一则删汰繁芜,使莠稗咸除,菁华毕出。是固文章之衡鉴,著作之渊薮矣”[5]1685,即总集一方面具有搜罗保存零散文章的作用,这从《汉志》诗赋略收书在后世的存亡情况即可看出,诗赋略除少数作品被收入《楚辞》而传承下来以外,大部分已经亡佚,存者则多收入《文选》、《古文苑》、《艺文类聚》、《别录》等总集之中。另一方面,总集“删汰繁芜,使莠稗咸除,菁华毕出”,本身存在着评判、鉴赏的意识,则是文学鉴赏的萌芽。

但当我们再回顾《隋志》对于总集类的论述时,“功用”的味道又若隐若现:

总集者,以建安之后,辞赋转繁,众家之集,日以滋广,晋代挚虞苦览者之劳倦,于是采摘孔翠,芟剪繁芜,自诗赋下,各为条贯,合而编之,谓为《流别》。是后文集总钞,作者继轨,属辞之士,以为覃奥,而取则焉。今次其前后,并解释评论,总于此篇。[1]1089-1090

所谓“苦览者之劳倦”,意味着挚虞编为《文章流别论》是以实用为目的;《隋志》总集类以《文章流别论》为首,则在《隋志》编者眼中,总集之祖因实用而生,“是后文集总钞,作者继轨”,如此则整个总集都有实用的因素在里面。此实用虽与纯粹的儒家文学功用论有一定差距,孔子曾以“多识于鸟兽草木之名”作为学《诗》的效用之一,此论被归结为文学的认识作用的同时,应该看到其中所蕴含的文学的实用意义。因此对于实用的追求,和文学功用论也有一定关系。

(二)《隋志》与《四库总目》

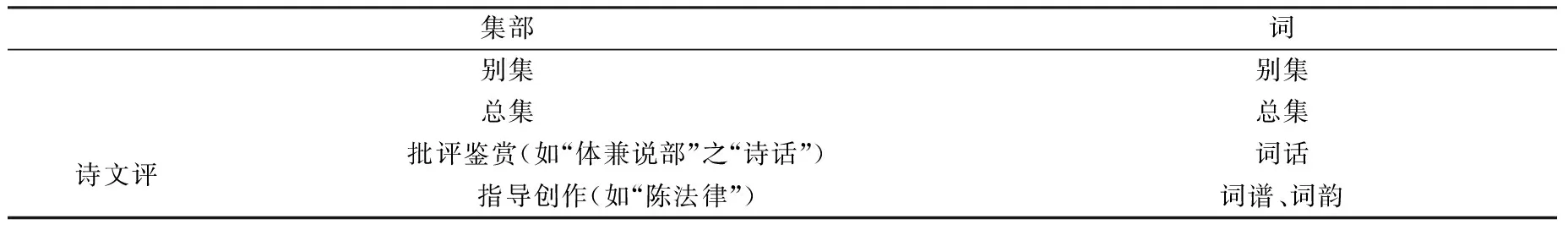

《四库总目》集部较之《隋志》集部多出诗文评、词曲两类。

1.诗文评。诗文评类作品魏晋六朝时已经产生,如《文心雕龙》、《诗品》等,《隋志》收在总集类,《新唐书》则在总集之末,设立文史小类,《宋史》则将文史小类升为文史类,与楚辞、别集、总集类同级。《四库总目》改为诗文评类。

诗文评类的出现,标志着古代文学发展由创作进入到批评的视野,是文学进步的又一标志。一般认为,曹丕《典论》是最早的诗文评类作品,也被作为魏晋文学意识觉醒的标志之一,如其以“经国之大业,不朽之盛事”[13]2271抬高文学的地位,实则是文学“功用”论的范畴;其论七子擅长文体与作品的风格,则对文体和作家的认识有了巨大进步。此后《文心雕龙》、《诗品》等文学批评类文章更成为标志古代文学发展成熟的极为重要的方面,但是魏晋六朝人文学理论的成熟并没有脱离功利主义的文学观,如《文心雕龙》以《原道》、《征圣》、《宗经》、《正纬》、《辨骚》为全书之纲领,实则是以儒家文道观为主导思想,认为圣人所作的经典是“道”的最好表现,也是后世文学的典范,则实际上仍然是文学的功用论。后世文学在形式与思想的辩证中发展,每每文学形式浮夸之时,理论界总要竖起“文以载道”的大旗来纠偏。由此可见在文学批评的发展中,“功用”的大旗始终存在着影响。

《四库总目》对诗文评类的分类也可以窥见文学“功用”论的影子。所谓“勰究文体之源流,而评其工拙;嵘第作者之甲乙,而溯其师承,为例各殊。至皎然《诗式》,备陈法律;孟棨《本事诗》,旁采故实;刘攽《中山诗话》、欧阳修《六一诗话》又体兼说部”[5]1779,实际上将诗文评类分为了五类。其中“究源流”、“溯师承”固然是对文学规律的认识,“评工拙”、“采故实”、“体兼说部”则是与文学鉴赏有关,而“陈法律”则涉及文学理论指导创作实践的方面,《诗式》而外,如《文则》、《作义要诀》、《答策秘诀》等书,皆为指导创作各类文体的法门,由此则知诗文评类实际上与文学鉴赏、文学规律、指导文学创作都有关系,而指导文学创作,又是诗文评类的实用性质所在。

2.词曲类。词曲类著作《宋史》已收,如苏轼《词》、《易安词》、《辛弃疾长短句》等,收入别集类,《四库总目》则设词曲类。此类别与词和曲的发展兴盛有关。一般认为词源于唐而盛于宋,曲则元时大盛,此二类实则为审美性极强的文体,虽然在发展过程中出现过以词曲言志等潮流,但所谓当行本色,词曲的艺术审美性是其最突出的特征。古代文学发展至出现词曲,实则是巨大进步,是古代文人突破文道、言志等儒学文学观的笼罩而创出或采用的全新文体。这一点从《四库总目》对所收词类的分类中也可见出一斑。《四库》分词为别集、总集、词话、词谱、词韵五类,实则是以集部所关涉的文学的各个类别来划分词的类别,别集、总集不论,词话则相当于“诗文评”之批评鉴赏类,词谱、词韵则相当于“诗文评”之指导创作类。

其关系可以用图表示:

《四库》集部的类别与词的类别的对应关系

一则可见词的所有类别等同于整个集部之类别,可见《四库》将词作为可以独立于传统的受儒家文学关照的集部之外的全新体式。二则可见,《四库》在将词分类时,不可避免地又代入了实用的因素,即词谱、词韵类之于指导创作。

对于词曲类这一审美性极强、代表文学发展的新趋势的类别,《四库总目》为驳斥传统的认为词曲为小技不值一提的观念,论证其存在的合理性,则又要向儒家功利主义文学观求助:

词、曲二体在文章、技艺之间。厥品颇卑,作者弗贵,特才华之士以绮语相高耳。然三百篇变而古诗,古诗变而近体,近体变而词,词变而曲,层累而降,莫知其然。究厥渊源,实亦乐府之馀音,风人之末派。其於文苑,尚属附庸,亦未可全斥为俳优也。[5]1807

前文已经提到,“乐府”、“风人”是儒家功利主义文学观常常提及并推崇的两个词汇,《四库》将词曲比附于乐府之余、风人之末,实则是以功用论为幌子,提高词曲的地位,论证其入集部之合理性。

三、由帝王皇族著作的著录看文学功用论的畸变

由《汉志》到《四库》,帝王皇族的著作是一个较为独特的现象。从《汉志》诗赋略收汉武帝《上所自造赋》、汉高祖《高祖歌诗》开始,皇帝皇族作品被收入史志集部即成为风气。由此我们大体可以总结出以下现象:

1.历代统治者无论是热衷还是附庸风雅,几乎都有一位或多位帝王或皇族的文学作品著录。《隋志》从汉武帝到魏武帝、文帝、明帝、陈思王,到西晋宣帝、文帝、齐王,到东晋明帝、简文帝、孝武帝、彭城王、谯烈王、会稽王,到南朝宋武帝、文帝、孝武帝、长沙王、临川王、江夏王、南平王、竟陵王、建平王、新谕惠侯,到齐文帝、晋安王、随王、竟陵王、闻喜公,到梁武帝、简文帝、元帝、昭明太子、邵陵王、武陵王、安成炀王,到陈后主,几乎魏晋南朝无一朝遗漏;而少文之北朝也有后魏孝文帝,后周明帝、赵王、腾简王,西梁岳阳王、梁王萧岿、萧琮,由此可见由汉到魏晋帝王皇族参与文学创作之普遍性。隋唐及以后历代皇帝王族的作品集亦多见著录于史志中,在此不再赘述。

2.帝王的热衷文学往往造成当时文学的兴盛,包括文学体裁、文学品味、文学作品都受到帝王喜好的影响。如汉武帝好汉赋,则汉代大赋成为其时兴盛文体,作品繁盛;梁代简文帝的爱好和创作,竟造成了宫体这一诗歌体式;唐太宗爱好南朝绮艳之风,造成唐代初期诗风一度绮丽绝艳等等。虽然文学有其自身的发展规律,但在统治者参与的问题上,文学的发展不得不受到统治者的干预。其原因,则所谓上有所好,下必甚焉,实则是古代大部分文人以服务君王为理想,其创作必迎合君王、投君王之好。其源头则仍然是儒家的功利主义文学观作祟,其讽谏美刺传统,根本上说是为帝王统治服务,此传统流波而下,则成为以帝王所好为中心之文学创作。

由此,则可见统治者参与对文学造成的影响,实则是古代文人的功利主义文学观,流变为迎合帝王喜好所致,乃是文学的“功用论”的畸变。

四、总结

集部由《汉志》之诗赋略到《四库》集部之诸类,反映了文学发展的大势,即:在讽喻的功用下逐渐发现《楚辞》的文学价值,并依注释经典之惯例将其奉为集部之经典;在经学注释传统影响下的关注创作者主体,到别集对创作主体意识的高扬;以实用为总集之祖,实则以总集关注文学作品之本体,辨章文体、保存亡佚、鉴赏妍媸;诗文评类显示文学思想发展之进步,而不离文以载道和指导创作;作为最具审美属性之词曲类,却要以功用为其张目、证其存在之合理性。在整个发展大势中,“功用”大旗始终屹立不倒,而历代统治者参与文学对文学造成的影响,则是文学功用论之畸变。

[1] (唐)魏征等.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[2] (汉)司马迁.史记[M]﹒北京:中华书局,1959.

[3] 参见黄金明.司马相如赋际遇汉武帝的分析[C]//中国屈原学会.中国楚辞学:第十二辑.北京:学苑出版社,2007;(美)康达维.汉武帝与汉赋及汉代文学的勃兴[J],湖北大学学报(哲学社会科学版),2011(1).

[4] (汉)班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[5] (清)永瑢等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965.

[6] 王德华.《离骚》称“经”考辨[J].浙江师大学报(社会科学版),2000(1).

[7] (清)姚振宗.《隋书﹒经籍志》考证[M].续修四库全书[M]第915册.上海:上海古籍出版社,2002.

[8] 徐有富.文献学研究[M].南京:江苏古籍出版社,2002.

[9] (南朝宋)范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[10] (晋)陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1959.

[11] (三国魏)曹植.曹植集校注[M].赵幼文校注.北京:人民文学出版社,1998.

[12] (南朝梁)萧子显.南齐书[M].北京:中华书局,1972.

[13] (三国魏)曹丕.典论﹒论文[M].[南朝梁]萧统.文选[M].上海:上海古籍出版社,1986.

(责任编辑:王 荻)

The Development of Chinese Classical Literature Under the Theory of Literary Function Based on Jibu ——Centered by "Hanshu·Yiwenzhi" "Suishu·jingjizhi" "SikuquanshuZongmu"

LI Wan-ying

(College of Liberal Arts,Nankai University,Tianjin 300071,China)

As the catalogue of literature, the evolution of Jibu can reflect the development of classical literature. By researching the categories,the prefaces and the books collected of Jibu,and takingHanshu·Yiwenzhi、Suishu·Jingjizhi,Sikuquanshuzongmuas the main objects,this article found that the theory of literary function playing an extremely important role in the process of the change of classical literature.

Jibu; the theory of literary function;HanshuYiwenzhi;SuishuJingjizhi;Sikuquanshuzongmu

2015-11-01

李万营,男,南开大学文学院2014级博士研究生,研究方向为中国叙事文学与文化。

I206

A

1008-2603(2016)01-0102-07