《中国科学通讯》与大后方的对外科学交流(1942~1945)

孙 磊 张培富 贾林海

(1.山西大学科学技术史研究所,太原 030006;2.山西大学科学技术哲学研究中心,太原 030006)

《中国科学通讯》与大后方的对外科学交流(1942~1945)

孙 磊1张培富1贾林海2

(1.山西大学科学技术史研究所,太原 030006;2.山西大学科学技术哲学研究中心,太原 030006)

《中国科学通讯》是抗战时期在大后方创刊的综合性英文科学刊物,面向英、美科学界发行,报道大后方科学之进展,由中华自然科学社于1942年开始编辑,先是由该社自行对外发行,后于1943年交李约瑟领导的中英科学合作馆发行,直至抗战结束共刊行10期,在当时的中外科学交流中发挥了与Nature相似的作用。依据新发现的刊物文本及相关史料,文章发掘了该刊的创办史实、编辑与发行情形、学科布局等情况,首先指出该刊是在战时中外科学交流日渐停滞的背景下创刊的;进而揭示创刊经过与发行渠道的建立过程;然后通过阐释征稿情形与统计学科布局,说明该刊主要反映了基础科学方面的进展。文章最后基于具体案例呈现该刊所发挥的对外科学交流作用。

抗日战争 大后方 《中国科学通讯》 中华自然科学社 李约瑟 中外科学交流

0 引 言

在现代中外科学交流史上,抗日战争时期大后方的对外科学交流进程颇为曲折,在抗战爆发后由于战争的影响曾一度停滞,直至中、英、美反法西斯同盟建立后始得恢复。这是由于在反法西斯同盟建立后,为援助中国的抗战事业,英、美两国政府开展了包括科学援华在内的文化援华活动,在英国方面由设于重庆的中英科学合作馆主持进行,在美国方面由国务院对外关系司对华关系处主持进行,实现了战时中外科学的双向交流。[1,2]

国内学界现有的研究成果虽然揭示了这一时期中外科学交流的基本进程,却鲜有提及大后方科学界主动恢复对外科学交流的活动之史实。揆诸相关史实,在英、美盟国恢复中外科学交流之前,中央研究院于1941年在重庆创刊《科学记录》(ScienceRecord),[3]中华自然科学社*中华自然科学社(1927~1951)是20世纪上半叶活跃于国内科学界的一个综合性科学社团,以促进科学在中国的发展与普及为宗旨,总社位于南京(抗战期间位于重庆),在国内外曾设有28个分社,化工专家杜长明、地理学家胡焕庸、公共卫生学家朱章赓与物理学家吴有训先后于较长时间内担任社长,最有影响的社务活动为出版科普刊物《科学世界》(1932~1950),此为20世纪上半叶中国发行时间最长的科普刊物。该社在抗战期间是大后方的主要科学社团。于1942年在重庆编辑与发行《中国科学通讯》(ActaBreviaSinensia)。[4]这两份刊物均以英文编行,至抗日战争结束之时始停刊,供国际科学交流之用。《科学记录》汇聚自然科学各门学科论文,具有很高的学术水准,共出版1卷4期,第1、2两期以合刊形式于1942年8月发行,此后直至1945年始重新刊行。《中国科学通讯》则是综合性科学期刊,报道大后方科学之进展,于1943年受到战时来华开展科学援华活动的李约瑟(Joseph Needham)*李约瑟从1939年起计划开展以向大后方输入科学仪器为主旨的科学援华活动,但是由于英国当时在远东奉行对日绥靖政策,中英关系趋于紧张,一直无法实现这一计划。直至反法西斯同盟建立后,中英关系改善,英国文化协会开始筹划文化援华计划,考虑到李约瑟在1941年曾寻求该协会对其科学援华计划的支持,所以邀请其为执行文化援华计划的赴华代表,这使李约瑟得以于1943年2月抵达大后方,并在同年10月建立中英科学合作馆,实施其科学援华计划。参见王玉丰:《李约瑟与抗战时中国的科学纪念展专辑》,高雄:国立科学工艺博物馆,2000年;李世安等:《反法西斯战争时期的中国与世界研究:战时英国对华政策》,武汉:武汉大学出版社,2010年。的青睐,被纳入到由李约瑟创建并主持的中英科学合作馆的工作事项中,通过该馆向英、美科学界发行,至抗战正式结束之时持续发行10期。李约瑟认为这一刊物发挥着与英国科学刊物Nature相似的作用,是一种极为有用的发挥对外科学交流作用的出版物。[5]

当前,国内学界已有专文论述《科学记录》的相关史实,*王敏、代钦:“《科学记录》及其中的数学研究成果”,《内蒙古师范大学学报》(自然科学汉文版),2014年第3期。但缺乏记述《中国科学通讯》相关史实的研究成果。笔者适于2014年发现并获取了《中国科学通讯》的文本(详见后记),以及中华自然科学社编辑与发行该刊的史料。依据上述文献,本文旨在阐明这一刊物的刊行史实,包括:创刊缘起、创刊经过、发行渠道的建立过程、文献征集情形与学科布局,进而考察该刊所发挥的对外科学交流作用,以期丰富现代中外科学交流史的研究。

1 《中国科学通讯》的创刊缘起

《中国科学通讯》是在特定的时代背景中创刊的,包括:(1)印支通道与滇缅公路先后被日军封锁,导致国外科学新知输入大后方的活动渐趋停滞;(2)大后方科学界在发表科学论文方面遭受客观环境的限制,导致他们的研究成绩难以被介绍至国外科学界。

抗日战争爆发后,迁移至大后方的学术机关在战前所保存的学术文献损失严重,[6]为改善这一局面,大后方学术界开展了主要面向英、美两国的学术文献请援活动,先后通过大后方的对外交通补给线之印支通道[7]与滇缅公路进行。这首先由中华图书馆协会与战时图书征集委员会主导进行,[8]通过印支通道输入国外学术文献。从1937年10月起,中华图书馆协会以各大学图书馆所需的学术文献作为请援内容,[9]以美国为主要请援对象国,最先发起学术文献请援活动。据史料记载,该协会所募集的学术文献先由美方运至香港的北平图书馆办事处,再通过印支通道转运入滇。[10]例如该协会之前向美国所募集的一万余册图书在1939年运抵香港后,即陆续由印支通道的起点之越南海防运往昆明。[9,11]战时图书征集委员会则从1939年起统一办理大后方的学术文献请援活动,以英、美两国作为主要请援对象国,明确规定以印支通道作为运输路线:美国所捐赠的学术文献依然委托中华图书馆协会办理运输事宜,由香港经海防运往昆明;英国所捐赠的学术文献则在抵达海防后,由教育部出版品国际交换处负责运往该处设于昆明的办事处。[10,12]然而日本军政当局于1938年秋季调整对华作战目标,决意通过发动战事的方式切断大后方的对外交通补给线,这导致印支通道此后逐渐被日军封锁,最终由于日军于1940年9月占领海防而被彻底封锁。[13,14]印支通道遭遇彻底封锁的命运后,大后方学术界于1941年也曾利用滇缅公路输入国外学术新知,但由于日军于1942年5月封锁滇缅公路,这一活动收效甚微,著名科学家卢于道曾回忆道:“在民国三十年,教育部曾两度向各大学及专科学校,分派美金,向国外添购图书仪器。自仰光失守后,多数已购之图书仪器,或中途损失,或未能再来,此亦是一个打击。”[15]由于印支通道与滇缅公路相继为日军所封锁,国外学术文献在当时难以输入大后方,国外科学新知的输入活动也因此渐趋停滞。1941年2月在成都出版的《科学世界》即指出:“近年来内地出版界荒芜太甚,自然科学之读物更属凤毛麟角,同时国外印刷品之输进,复以外汇及寄递之困难而一再减少。高中以上之学生及服务中等教育界之人员,莫不深感知识来源之缺乏,因之探求学术之兴趣逐渐衰退。”[16]

不仅国外科学新知难以输入,大后方科学界的研究成绩也很难得到对外交流的机会。这是由于“在战时西部各省设备简陋,而且印刷的标准也很低。字母排字几乎不可能做到”([5],74页),导致战前出版的国内科学期刊在战时迁移到大后方后,出现较为普遍的停刊现象,[17]无法交换到国外科学界。这一情形可以生物学期刊为例得到说明,西南联大的生物学家汤佩松曾指出:“由于不足够的便利条件与经济压力,在战前出版的几乎所有的生物学期刊暂时停刊了。仅有Sinensia与ChineseJournalofExperimentalBiology还照常发行,它们做出了英雄般的努力,尽管是不定期的。这是其他刊物没能到达我们的国外朋友那里与图书馆的原因。”[18]而由于印刷条件的落后,以及邮寄检查制度的限制,科学工作者同时难以向国外期刊邮寄他们的科学论文。李约瑟在西南联大考察时就发现“论文的抄稿,在以往两年内堆积在这些研究所中者甚多。科学论文在中国不能得到合式的印刷,而邮寄又感检查及别种困难,使科学家不敢轻于将其抄稿交付邮递。”[19]因此“战时通信邮件的阻滞,至少使得中国科学家向世界各杂志通消息成为极端困难的事。”([5],74页)

为改善上述对外科学交流的停滞局面,中华自然科学社先是于1941年起计划出版一种刊物,专载国外科学新知,以恢复国外科学新知的输入。该社社史显示,在1941年11月30日召开的该社第14届年会上,社员袁翰青*袁翰青(1905~1994),江苏南通人,有机化学家与化学史家,抗战期间担任甘肃科学教育馆馆长,1940~1941年间担任中华自然科学社组织部调查股通讯干事。提出一份议案,题为:“本社应编印《科学译要》,俾今日后方科学界不致与世界科学新知完全隔绝案。”该议案经年会议决通过,交社务执行机构之社务会筹划实施。[20]经过近一年的筹划,社务会拟通过与国外科学界合作的方式,促成这一刊物的成功创刊。1942年10月25日,该社社长胡焕庸向中国国民党中央社会部部长谷正纲发函,提到这一筹划情形:

窃属社成立迄今已十四载,其目的在求我国科学事业之进展。近来社员人数已增至一千五百余人,分社遍布于国内外,社内事业因之增加。……自下年度起,拟与国外科学家合作出版刊物,以谋交换国内外之科学新知。[21]

这一史料还显示,在筹划输入国外科学新知的过程中,社务会注意到大后方科学进展对外交流的停滞局面,遂亦通过与筹划《科学译要》相同的方式,与国外科学界合作出版用于对外交流的科学刊物。

根据该社社员沈其益*沈其益(1909~2006),湖南长沙人,植物病理学家,抗战期间在中央大学生物系任教,1940~1943年间担任中华自然科学社总务部主任。与朱树屏*朱树屏(1907~1976),山东昌邑人,海洋生态学家与水产学家,抗战期间在英国从事科研工作,1942~1943年间担任中华自然科学社设于英国的英伦分社负责人。在1943年上半年的两次通信可知,[22]该社计划出版一种名为《科学纪新》的刊物,用于向大后方输入国外科学新知;同时创刊《中国科学通讯》,用于大后方科学进展的对外交流。而该社社史则显示,《科学纪新》并未得到出版,《中国科学通讯》则顺利刊行。[23]

2 《中国科学通讯》的创刊经过

《中国科学通讯》第1、2两期于1942年冬得到编辑并发行至美国科学界,标志着该刊的正式创刊。[24]在创刊的过程中,中华自然科学社总社学术部负责刊物的编辑工作,该社设于美国的美西分社负责刊物在美国科学界的发行工作。沈其益于1943年初致信朱树屏,对此予以阐明:

接去年九月二十九日得悉贵分社工作紧张热烈,至堪庆贺。自大战爆发以来,国内外交通几濒断绝,总社与贵分社之联系亦因之丧失。自本次通信后,总社与分社间务祈每月互通信件一次以维持联络。兹将总社年来工作摘要叙述于下:……(3)学术部主编‘ScientificNotes’一种,将国内研究工作介绍国外,已将一二期寄美,兹以另一份附邮寄英。因美西分社早已成立,由总社将资料寄美后,由美分社复印分赠国外科学机关。……至总社希贵分社进行者:……(2)总社拟将ScientificNotes按月寄英,由贵分社复印分赠英学社及机关。([22],84、85页)

信中所述的ScientificNotes即为《中国科学通讯》的初始英文名称之简称,因为沈其益随后于1943年3月2日与7月2日两次寄信于朱树屏,在信中记述了ScientificNotes与ActaBreviaSinensia之间的关联。沈其益在3月2日的信中写道:“前致函将国内社中情况及所新进行各事均以奉告,想已收到。兹奉寄Scientific&TechnologicalNotesfromChinaNo I & No II,请由英分社新复印分赠英各机关团体以资宣传,此后当按期奉寄,每月或两月一次。”([22],68页)因沈其益在1943年初的通信中已提及总社将按月将ScientificNotes寄英,可知Scientific&TechnologicalNotesfromChina即是ScientificNotes的英文全称。沈其益在7月2日的信中则明确指出:“李约瑟氏来华总社及分社均作招待,本社发行海外之ActaBreviaSinensia(即Scientific&TechnologicalNotesfromChina)之一、二、三期已交由李氏转寄英美外刊,想已见到。”([22],72页)这表明《中国科学通讯》的初始英文名称为Scientific&TechnologicalNotesfromChina,简称ScientificNotes,直至第3期始改称ActaBreviaSinensia。

基于上述通信,结合中华自然科学社的相关社史,该刊的创刊经过得以明晰。先是隶属于该社海外分社系统的美西分社于1942年2月8日成立,以加州工业大学为中心,([23],73页)与总社在战时保持联系,并辅助总社建立了与美国科学界之间的联络渠道。基于这一联络渠道,总社学术部于1942年冬在重庆编辑该刊第1、2两期,邮寄于美西分社,由美西分社在美复印并分发于美国科学界。

中华自然科学社于1942年冬创办《中国科学通讯》并非偶然为之,而是从属于该社首先致力于的输入国外科学新知的活动。沈其益在1943年3月2日寄信于朱树屏时,除希望英伦分社在英国科学界分发该刊外,并希望向总社邮寄关于英国科学动态的材料:“此后望英分社与英政府及科学界保持接触并请:……(4)国外新发明尤其与国防有关者请尽量介绍,总社新在国内出版《科学纪新》,其材料全仰于国外社友之供给。”([22],69页)《科学纪新》旨在于介绍国外科学动态,应为该社筹划出版的输入国外科学新知的刊物。这一刊物的编辑工作依赖于该社国外分社的社员向总社供给材料,而当时只有英、美两国的分社社员能够向总社供给材料,因为该社在1943年之前共成立5个国外分社,分别为欧陆分社(1935年成立,包括德国与法国社员)、英伦分社(1936年成立)、日本分社(1936年成立)、美国中部分社(1941年成立)与美国西部分社(1942年成立)。([23],72、73页)然而到1942年时,重庆国民政府已经加入世界反法西斯同盟,与德国及日本正式宣战,考虑到总社在这一年还未与英伦分社建立联系这一事实,在当时的国际政治环境所许可的范围内,总社仅能依靠已经建立联系的美西分社与美国科学界取得联络,原本计划通过这一联络渠道,由美西分社的社员向总社供给美国的科学动态资料,总社据此编辑《科学纪新》,藉此输入国外科学新知于大后方科学界。应是由于国外分社的社员向总社提供上项资料的活动难见成效,这一刊物最终未能成功刊行,但是却为《中国科学通讯》的创刊提供了必要的发行条件。

3 《中国科学通讯》发行渠道的建立过程

上文所述显示,中华自然科学社在创刊《中国科学通讯》的过程中,先是通过美西分社于1942年冬建立了面向美国科学界的发行渠道,后又于1943年初通过英伦分社建立了面向英国科学界的发行渠道。但上述发行渠道并没有得到持续利用,前引沈其益在1943年7月2日寄于朱树屏的信件可知,该刊的发行工作从第3期开始已经交由李约瑟进行。根据该社的社内通讯刊物《社闻》的记载,这一变动的经过情形如下:

本社去冬创办之“中国科学通讯”,原定由美西分社担任在美国出版者,嗣英国尼德汉氏*当时国内学界曾称李约瑟为尼德汉。见:英国尼德汉(Joseph Needham)征求中国参加国际科学合作社及有关文书(中英文),1943年10月~1944年11月,南京:中国第二历史档案馆,393(2),第44页。来华,对本刊备极赞助,愿为分寄华盛顿及伦敦同时出版,并建议本刊对外名称为‘ActaBreviaSinensia’,曾经本刊采纳。[24]

至于这一变动的缘起,即李约瑟为何热衷于对该刊“备极赞助”,应与李约瑟赴华后对于其所设想的科学援华计划在认识上有所转变相关。李约瑟在启程赴华前曾致信英国文化协会秘书长怀特,阐述了他所设想的科学援华计划的实施前景,认为他“可以在此方向上展现效用……c.对西方可能的援助形式做意见交换,特别是文化方面。”[25]这表明此时李约瑟认为他的科学援华计划是单向援助性质的,提供单方面的对华科学援助。在来到大后方后不久,通过考察科学研究机构的工作情形,李约瑟了解到中国科学界有很好的科学著述,希望在西方科学期刊上发表,同时难以发表科学论文在很大程度上困扰着中国科学界的研究工作,为此他认识到该计划应是双向交流性质的,注重将中国科学界的研究论文介绍到英、美科学期刊,实现中英之间的双向的科学合作,([19],13、35页)他的这一认识具体化为数项中英科学合作办法,其中包括研究资料与文献的双向交流,这可见于1943年4月10日出版的重庆《大公报》的一则新闻的报道。该则新闻记载到,中央研究院于4月9日举行茶话会,欢迎英国文化协会的代表李约瑟与陶育礼的到来,当时“朱家骅院长主持会议,他在欢迎词中说:……两位先生并有中英科学合作办法的建议,所列项目甚多,如互相供给研究资料,交换研究意见及文献交换,教授学生等盛意,至为可感。”[26]因此在同期注意到《中国科学通讯》这一用于对外交流的综合性科学刊物后,李约瑟愿意承担该刊的海外发行工作。

上述史料还表明,经由李约瑟的建议,《中国科学通讯》始由Scientific&TechnologicalNotesfromChina改称ActaBreviaSinensia。

在李约瑟承担该刊的发行工作的同时,他的主要工作是“在中国与西方科学界之间传递重要的科学通讯”[27],可知第3期与第4期(1943年8月发行)的发行应属于其中的组成部分。在中英科学合作馆于1943年10月在重庆成立之后,李约瑟则将该刊之发行纳入到该馆的工作事项中,根据李约瑟的记述,该刊首先以打字稿的形式送抵该馆,然后由该馆寄往伦敦的英国文化协会与华盛顿的美国国务院文化部印行。[5]进而联系关于中英科学合作馆的日常运作方面的史料可知,该馆为输入英国科学文献与仪器于大后方,开辟了连接英国本土与大后方的国际交通路线,这一路线以印度加尔各答为中转地,由英国文化协会与英国皇家空军相继承担运输活动,这是该馆唯一利用的国际交通路线与方式。因此《中国科学通讯》的海外寄送活动也应是利用这一国际交通路线与方式,首先经由英国皇家空军的运输航队,通过“驼峰”航线,从重庆运至印度加尔各答;然后经由英国文化协会的运输活动,抵达伦敦与华盛顿,由英国文化协会与美国国务院文化部印刷成刊,寄往两国各重要图书馆中,分别供两国科学界利用。([5],71、72、73页)通过这一发行渠道,第5~10期发行至英、美科学界。[28]

4 《中国科学通讯》的文献征集情形与学科布局

《中国科学通讯》的创刊初衷在于“将国内研究工作介绍国外”,为此中华自然科学社在编辑该刊的过程中,注重开展科学文献的征集工作,这一工作的开展过程分为两个阶段。第一阶段开始于1942年冬该刊得到创办之时,至1943年8月第4期寄出时为止,主要由总社学术部研究股负责征集科学文献,以研究摘要为主,因为负责编辑该刊的总社学术部下设研究股,研究股干事的工作职责为主编研究摘要。[29]期间社员吴襄于1943年3月20日担任该刊主编,开始向大后方科学界中的各科专家约稿,以研究综述为主,拓展了稿件来源与类型。第二阶段主要由社员提供科学文献,由该刊的前后三任主编吴襄、涂长望与何琦*吴襄(1910~1995),浙江平阳人,生理学家,抗战期间在中央大学医学院生理学系任教,1940~1941年担任中华自然科学社社会服务部主任,主编第3~5期(1943年4~12月发行);涂长望(1906~1962),湖北汉口人,气象学家,抗战期间先后在浙江大学史地研究所与中央大学地理系任教,1944~1945年担任中华自然科学社总务部主任,主编第6~8期(1944年4月~1944年12月发行);何琦(1903~1970),浙江义乌人,医学昆虫学家与疟疾学家,抗战期间先后在江西农学院昆虫室与中央卫生实验院寄生虫组工作,1944~1945年担任中华自然科学社总干事,主编第9~10期(1945年1~9月发行)。负责接收。这开始于1943年10月,总社在当月发行的第63期《社闻》中发表关于该刊的征稿启事,向社员征集以论文摘要与研究综述为主的科学文献。[24]到1944年8月时,总社在当月发行的第65期《社闻》中再一次刊载征稿启事,指出该刊“旨在报导我国科学之进展,非集合我全体社友协同努力不可,”[30]内中并附有“征稿简则”,阐明所需文献以论文摘要为主。正是基于由社员提供的诸多科学文献,该刊第5~10期的编辑工作得以完成。

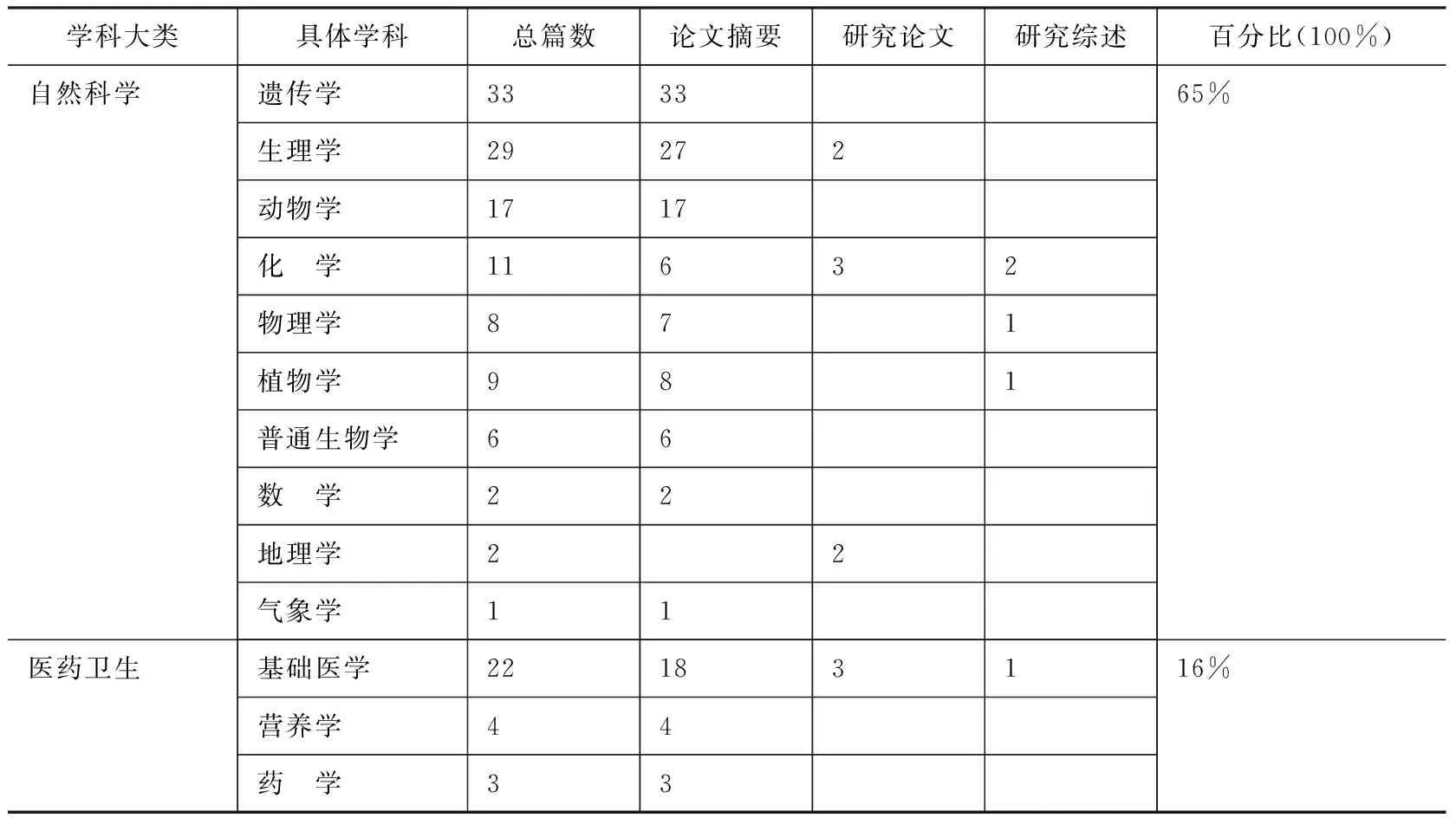

基于上述征稿途径的演变,《中国科学通讯》呈现出特色鲜明的办刊风格,表现为主要通过论文摘要反映大后方的科学进展情形,同时兼顾刊载研究论文与研究综述等类型的科学文献,因此论文摘要在该刊中的篇数最多,达到164篇(仅有题目者不包括在内),*这一统计数据没有涵盖第3期的论文摘要的篇数,由于该期目录显示它们分属于植物学、药学与化学等三门学科,而这三门学科均在该刊其他期数内得到论文摘要方面的反映,因此并不影响本文的下述统计数据。研究论文与研究综述的篇数则分别仅为11篇与6篇。而论文摘要文献的丰富则形塑了该刊的学科布局,依据《民国时期总书目》中的学科分类目次,*该书的学科分类目次与民国学科分布情形相宜,本文因此以之作为依据。北京图书馆《民国时期总书目(1911~1949)自然科学·医药卫生·序I.》(北京:书目文献出版社,1995年)上述科学文献分属于22门具体学科,可被归于自然科学、医药卫生、工业技术、农业科学等4个学科大类,其中论文摘要分属于20门具体学科,可被归于上述4个学科大类,而研究论文与文献综述则仅分属于5门具体学科,可被归于自然科学、医药卫生与农业科学等3个学科大类,但均未及于工业技术类学科(见表1),体现出论文摘要在该刊的学科布局中所起到的基础性作用。这说明在大后方的对外科学交流甚为缺乏的情形下,相对于研究论文与研究综述,论文摘要篇幅较小,可刊载的篇数较多,有利于该刊较为全面地呈现大后方的科学研究工作,更为充分地发挥对外科学交流作用。

这一学科布局符合中华自然科学社在大后方塑造的国内科学新知传播格局。因为该社总社自抗战爆发迁移至大后方后,于1938年5月在重庆复刊了《科学世界》,并持续发行这一刊物直至1945年,不仅藉此普及科学常识于国人,并且介绍国内科学新知,据不完全统计,共计68篇文章系介绍国内科学新知,*据《全国中文期刊联合目录(1833~1949)》(北京图书馆1961年出版)记载,《科学世界》在大后方共发行41期,笔者现搜集到34期,还缺7期。但考虑到《科学世界》中介绍国内科学新知的文章所属学科大类,即《民国时期总书目》中关于基础科学与应用科学的全部分类,因而缺如的7期中介绍国内科学新知的文章的学科属性亦应在此学科大类中,并不会影响本文的统计结论。分属于21门具体学科,可被归于自然科学、医药卫生、工业技术与农业科学等4个学科大类(见表2),体现出中华自然科学社在当时所塑造的国内科学新知传播格局。可见《中国科学通讯》的学科布局亦体现了这一国内科学新知传播格局。

进一步的统计显示,在《中国科学通讯》的学科布局中,自然科学类的文献篇数最多,在全部文献中占比65%,而医药卫生(16%)、工业技术(9.5%)与农业科学(9.5%)类的文献篇数仅共占比35%(见表1),表明该刊的学科布局侧重于基础科学,这可被视为大后方的科学进展情形的实质性反映。因为从表象来看,当时国内科学界注重开展与实际应用相结合的研究,凸显出“过于注重应用科学与轻视纯科学之趋势”([19],38页),《科学世界》的学科布局即侧重于应用科学。*根据表2,在《科学世界》的介绍国内科学新知的文章部分中,72%的学科属性可被视为应用科学,仅有28%的学科属性可被视为基础科学。然而这并非当时国内科学进展的实质,事实上具有原创性的进展主要集中于基础科学领域,森林学家郝景盛在其所撰写的《抗战七年来之科学》一文中就指出,应用科学方面的成绩虽然众多,但多系抗战爆发前国内基础科学研究成果的应用结果;同时,基础科学方面的成绩并不比应用科学方面的成绩示弱,在若干学科中每年都有论文发表。[31]

表1 《中国科学通讯》的研究论文与论文摘要所属学科类别、相应篇数及比例1)

续表1

1) 基于《民国时期总书目》的学科分类目次制定。

表2 《科学世界》中介绍国内科学新知的文章所属学科类别、相应篇数及比例1)

1) 基于《民国时期总书目》的学科分类目次制定。

5 《中国科学通讯》的对外科学交流作用

在科学社会学视域内,科学交流旨在于促使科学发现得到科学共同体的普遍认同,实现科学发现向科学知识的转化,这体现了科学的制度性目标:扩展被确证的知识。正是缘于这一制度性目标,科学家被要求并被鼓励向科学共同体发表与交流他们的研究成果。[32]为此,科学刊物的编行对于科学的进步而言尤为必要,因为这是现代科学交流得以进行所需依托的社会互动机制。默顿(Robert K. Merton)在考察17世纪英国的科学进步所依赖的社会条件时指出,作为社会互动机制的组成部分,科学刊物发挥了增进科学知识的作用,这可见于皇家学会出版的《哲学汇刊》(PhilosophicalTransactions)所发挥的相应作用,表现为广泛传播新的科学假说与新近的科学工作,并通过报道悬而未决的理论问题引导科学界展开相关实验。[33]基于这一视角,本文认为,通过向西方科学界介绍大后方的科学进展,《中国科学通讯》亦发挥了科学交流的作用,促进了现代科学知识体系的发展,这可以现代寄生虫学学科体系的扩展为例予以说明。

《中国科学通讯》第4期刊载了一篇研究综述,题为《自由中国的寄生虫学研究,一个短评》(K. Chang. Researches in Parasitology in Free China, A Brief Review, 4, 1943),由齐鲁大学生理学教授张奎*张奎(1906/1907~1986年),上海人,寄生虫学家,抗战期间在齐鲁大学生物系任教。撰写,综述了大后方的寄生虫学研究进展。该文被Nature以科学报道的形式转载,题为《自由中国的寄生虫学》(Parasitology in Free China,3867,1943),摘要叙述了这篇研究综述的主要内容,指出由于中国西部的人体与动物寄生虫以及寄生虫病一直未得到关注,为填补这一研究空白,中国寄生虫学工作者在迁移至大后方后开始进行这项研究,所做工作包括中国西南地区的疟疾的传染载体研究、疟疾与蚊子的相关性调查等。同时,寄生虫学领域内的研究人员的培养工作亦有相当进展,齐鲁大学与江苏医学院已开始培养寄生虫学专业研究生。[34]

张奎撰写的此文之所以得到国际科学界的关注,应与现代寄生虫学在当时尚处于形成期有关。根据寄生虫学学科发展史,现代寄生虫学发端于19世纪后半叶的西方,当时西方国家的殖民活动受到热带病的严重阻碍,为治愈热带病,热带医学兴起,而为热带医学提供动物学基础的寄生虫学则一并得以创建。在此基础上,作为一门独立学科的寄生虫学于1914~1942年间在世界范围内形成,表现为下述情形:“世界各地的寄生虫学家队伍形成,各种寄生虫学研究机构和学术团体相继建立,在部分较大的高等学校将寄生虫学列入研究生教育课程,不同的寄生虫学专业杂志相继出版,不同的理论或学说也相应出现。”[35]张奎在上述研究综述中不仅记述了关于中国西部寄生虫的研究成果,有助于充实现代寄生虫学知识体系的内涵,并且介绍了寄生虫学学科在当时中国国内的建制化情形,这亦是现代寄生虫学学科形成的体现。

《中国科学通讯》不仅发挥了上述科学交流作用,而且根据李约瑟的评价,并起到了与Nature相似的作用,因此有必要对于这一作用进行阐释。

这首先是因为该刊的内容布局与Nature相似。Nature主要分为两个部分,“一部分是科普性的,如评论(或社论)、科技消息、通讯、新闻与观察、书刊介绍等,……各个学科的专业工作者通过这类文章可以了解到其他学科领域或整个科学界的科研情况,起到各个学科之间互通情报的作用,……另一部分是学术性的,如评述文章、学术论文、科研简报等,这类文章为专业科研人员提供了最新的研究成果。”[36]而《中国科学通讯》不仅刊载科学研究文献,同时也间或报道大后方科学界的活动,*《中国科学通讯》第1期专载科学新闻,报道若干科学社团的活动与科学工作者的研究工作;第2、8两期曾报道若干科研机构的研究工作;第6期新增“新闻和通讯”栏目,报道科学界的活动;第9~10期添列“科学记载与活动”栏目,报道科研机构的研究工作与科学社团的活动。体现出与Nature相似的内容布局。

进而结合大后方的对外学术交流的整体情形可知,抗战时期的对外学术交流在太平洋战争爆发后始行活跃,这时中、英、美三国已结成反法西斯同盟国,为援助中国抗战,纾解由于战争封锁而导致的大后方对外文化交流的极度困难,英、美两国开展了文化援华活动,形成了以派遣留学生、互换教授与交换学术资料为主体的文化交流局面,[37]其中在学术资料之交换方面,英、美两国组建了对华文化援助机构,包括中英科学合作馆、美国国务院对外关系司对华关系处与美国驻华大使馆学术资料服务处,输入英、美两国的科学技术刊物、图书与仪器,并协助将中国科学工作者的研究论文寄送到英、美科学界。[38,39]这些活动需要中国科学界进行相应的事务对接,因此推动了大后方学术界主动开展具有对接性质的对外学术交流活动,表现为若干对外学术交流组织相继建立,包括教育部组织的“国际学术文化资料供应委员会”,以及社会团体自发成立的若干“缩小软片扩大应用服务社”,这些组织以建立阅览中心与出版专门期刊的方式,将国外科学技术刊物中的缩微文献提供给国内学界使用。([5],66~67页)中华自然科学社还曾于抗战后期编辑一种在大后方发行的科学刊物,名为《科学文汇》,用于刊载缩微文献中较为重要的科学资料。[28,40]同时为向盟国科学界介绍中国科学界在战时的研究成绩,大后方科学界主动编辑了若干英文科学刊物,通过中英科学合作馆寄送到国外,包括中华自然科学社先已编行的《中国科学通讯》,以及中央研究院与北平研究院分别编辑的科学工作简报,报道这两所科研机构的科学研究工作。([5],72~73页)可见该刊是当时唯一具有与Nature相似的内容布局的科学刊物,因此被李约瑟视为发挥了与Nature相似的作用。

综上所述,由于日本军政当局对华实行军事封锁,大后方科学界于1941年起完全与国外科学界隔绝,对于与国外科学界恢复交流的需要极为迫切。《中国科学通讯》恰于此时对外发行,应被视为国内科学界主动因应这一需要的努力。而由于国际形势的转变,国外科学界从1942年起恢复了对华科学交流,这时交流的意义在于打破战争加诸于中外科学交流的停滞状态,不仅满足中国科学界对于与西方同行在战时保持接触的需要,而且藉以提升包括科学界在内的中国知识界的抗战士气,李约瑟就指出:“中英科学合作馆的目的就是协助中国人士确保这种接触,我们不妨认为是双方智力的‘租借’。这种努力不但保证许多第一等工作的印行而免遭遗失,同时在中国科学家及技术人员自身方面也发生重大的影响。他们不再有‘生葬'之感,对于合力作科学探讨的人类主体,也不再形隔绝,这对他们的士气非常重要。”([5],2页)可见李约瑟主动承担该刊发行工作的意义正在于此,也表明该刊之于大后方科学发展的意义所在。有鉴于此,考虑到关于《中国科学通讯》的创刊与编行的史料尚不为笔者所充分掌握,而且当前关于抗战时期的中外科学交流的史料还有待发掘,则如日后国内学术界能够发现更多相关史料,不仅可对于《中国科学通讯》的历史意义进行更为充分的发覆,而且有利于更为全面与深入地呈现抗战时期的中外科学交流的时代意义。

后 记 《中国科学通讯》文本的发现与收集颇费周章。先是在2014年5月,本文作者发现美国农业部图书馆藏有这一刊物,即通过中国国家图书馆国际互借部门的吴京生先生与之取得联系,通过馆际互借系统,由美国农业部图书馆提供了第2、4、6~10期的复印文本。由于该馆缺少第1、3、5期,本文作者于2014年8月专程前往南京中国第二历史档案馆查阅相关档案,有幸发现第1、5两期现保存于中国国民党中央社会部档案内的一份文件集中,题为:“中华自然科学社报告社务状况请发补助费等情形案(附章程名称社友录)”,1938年9月~1943年9月(档案编号:中国第二历史档案馆11.7133)。2014年9月,吴京生先生发现英国剑桥大学图书馆藏有该刊,于是继续通过馆际互借系统,向剑桥大学图书馆索取了第3期的复印文本。然而由于剑桥大学图书馆规定:馆际互借申请仅被允许一次复印刊物中的一篇论文或者一页,因此该期的目录页与研究论文部分得以复印,而论文摘要部分则未能得到复印。通过上述途径,《中国科学通讯》第1、2、4~10期得以收集齐全,而第3期尚有待补齐。本文作者承蒙吴京生先生倾心倾力帮助查找与收集资料,特致诚挚谢意;并衷心感谢中国第二历史档案馆的热情帮助。

1 张瑾,张新华. 抗日战争时期大后方科技进步述评[J]. 抗日战争研究,1993,(4):96~119.

2 孙洋. 太平洋战争时期美国对华文化援助研究[D]. 长春:吉林大学博士学位论文,2012. 241、247、260.

3 《科学记录》征文[J]. 科学(中国科学社编辑),1941,25(7~8):477.

4 中华自然科学社近讯[J]. 科学与技术(国防科学技术策进会、科学技术月刊社编辑),1943,1(1):80.

5 倪约瑟. 战时中国的科学(一)[M]. 张仪尊编译. 台北:中华文化出版事业委员会出版,1955. 11~12.

6 战时图书征集委员会征书缘起[C] //中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室. 胡适来往书信选. 北京:社会科学文献出版社,2013. 690.

7 刘卫东. 抗战前期国民政府对印支通道的经营[J]. 近代史研究,1998,(5):121~150.

8 全国学术机关团体组织战时征集图书委员会[J]. 中华图书馆协会会报,1939,13(5):11~12.

9 本会呈覆教部存港图书救济范围[J]. 中华图书馆协会会报,1940,14(5):11.

10 冯凡. 北京图书馆创办人袁同礼[M] //河北省政协文史资料委员会. 河北历史名人传· 科技教育卷. 石家庄:河北人民出版社,1997. 326.

11 本会呈请教育部续予经费补助[J]. 中华图书馆协会会报,1940,14(5):10.

12 战时征集图书委员会举行第三第四两次执行委员会会议[J]. 中华图书馆协会会报,1939,13(6):18.

13 日本防卫厅战史室. 大本营陆军部(中文摘译本)(上卷)[M]. 天津市政协编译委员会译编. 成都:四川人民出版社,1987. 498、499、555~557.

14 俞飞鹏. 十五年来之交通概况[M]. 国民政府交通部,1946年4月印行. 70.

15 卢于道. 抗战七年来之科学界[C] //孙本文等. 中国战时学术. 上海:正中书局,1946. 177.

16 编辑委员会. 本刊之使命及今后之本刊—代卷首语[J]. 科学世界(中华自然科学社编行),1941,(1):1.

17 Chinese Journal of Agricultural Science[J].Nature,1944,(3902):206.

18 Pei-Sung Tang. Biology in War-Time China[J].Nature,1944,(3897):45.

19 李约瑟. 战时中国之科学. 徐贤恭,刘建康译. 上海:中华书局,1947. 35.

20 第十四届年会纪录·议决案[J]. 社闻(中华自然科学社组织部编行),1942,(59):4.

21 为本社(中华自然科学社)社员日增、工作渐繁、所需经费亦巨,呈请(中央社会部)自卅二年度起每月补助经费三千元,以继各项事业由[R] // 1942年10月29日. 南京:中国第二历史档案馆,11.7133.

22 日月,朱谨. 朱树屏信札[M]. 北京:海洋出版社,2007. 68、69、84、85.

23 沈其益,杨浪明. 中华自然科学社简史[J]. 中国科技史料,1982,(2):61~63.

24 本社“中国科学通讯”近讯[J]. 社闻,1943,(63): 3.

25 王玉丰. 从剑桥大学图书馆李约瑟档案看李约瑟抗战时的使华经过[M] //李约瑟与抗战时中国的科学纪念展专辑. 高雄:国立科学工艺博物馆,2000. 44.

26 中英学人携手 我方昨欢迎英来华两教授 宣读英学术团体托带函件[N]. 大公报(重庆),1943- 04- 10.

27 英李约瑟来华担任促进科学合作案[R] // 1943年7月13日发、1943年8月17日收. 南京:中国第二历史档案馆,393(2). 44.

28 沈其益. 中华自然科学社的宗旨和事业[J]. 科学大众(科学大众月刊社编辑),1948,4(9):255.

29 第十五届第一次社务会记录(1941年12月21日)[J]. 社闻,1942,(59): 15.

30 中国科学通信征稿启事[J]. 社闻,1944,(65):11.

31 郝景盛. 抗战七年来之科学[C] //孙本文,等. 中国战时学术. 上海: 正中书局,1946. 189~190.

32 R. K. 默顿. 科学社会学:理论与经验研究[M]. 鲁旭东,林聚任,译. 北京:商务印书馆,2003. 361~376.

33 罗伯特·金·默顿. 十七世纪英格兰的科学、技术与社会[M]. 范岱年,吴忠,蒋效东,译. 北京:商务印书馆,2000. 270~279.

34 Parasitology in Free China[J].Nature,1943,(3867):699.

35 周晓农,林娇娇,胡薇等. 寄生虫学发展特点与趋势[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志,2005,(5)(Suppl):350.

36 叶石丁.介绍英国《自然》杂志[J]. 编辑学报,1989,(2):111.

37 行政院新闻局. 国际文化合作[M]. 南京:行政院新闻局出版发行,1947:3~9.

38 李约瑟博士著,中英科学合作馆译. 中国科学及技术之现状及展望[R] // 1946年4~11月. 南京:中国第二历史档案馆,5(2). 42.

39 培克. 美国国务院对华文化援助[M]. 美国新闻处,译. 重庆:美国大使馆出版,1945.

40 科学文汇征求定户启事[J]. 社闻,1944,(65):10.

ActaBreviaSinensiaand Foreign Scientific Communication in the Nationalist Government-controlled Area during the Anti-Japanese War (1942—1945)

SUN Lei1, ZHANG Peifu1, JIA Linhai2

(1.InstitutefortheHistoryofScienceandTechnology,ShanxiUniversity,Taiyuan030006,China; 2.ResearchCenterforthePhilosophyofScienceandTechnology,ShanxiUniversity,Taiyuan030006,China)

ActaBreviaSinensiawas a synthetic English scientific journal, which was published in the Nationalist Government-controlled Area during the Anti-Japanese War. It was distributed to British and American scientists and reported on scientific progress in the Nationalist Government-controlled Area. The journal was edited first by the Natural Science Society of China in 1942, after which the Sino-British Science Cooperation Office led by Joseph Needham undertook the task of issuing and distributing the journal. By the end of the war, a total of ten issues had been published. Based on the issues of the journal and newly found related materials, the article explores the historical facts about the journal’s founding, the state of affairs of the journal’s distribution, soliciting of contributions, etc. The article points out that the journal was published against the background that foreign scientific exchanges had gradually stagnated in the Nationalist Government-controlled Area; reveals the process of its publication and distribution; illustrates the work of collecting manuscripts and counts the subject arrangement to demonstrate that the journal reflected scientific progress in the field of basic science; and presents the journal’s function in foreign scientific communications on the basis of concrete cases.

Anti-Japanese War, Nationalist Government-controlled Area,ActaBreviaSinensia, Natural Science Society of China, Joseph Needham, Scientific Communication between China and Foreign Countries

2015- 07- 30;

2015- 11- 04

孙磊,1985年生,山西太原人,博士研究生,主要从事中国现代科学社团史研究,电子邮箱:shandaxiaoxin@126.com;张培富,1963年生,山西阳城人,教授、博士生导师,主要从事中国现代科学社会史与科学文化研究,电子邮箱:zpeifu@sxu.edu.cn;贾林海,1976年生,山西寿阳人,博士研究生,主要从事中国现代科学与文化研究,电子邮箱:jialinhai248@163.com

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国的科学建制与科学文化”(项目编号:2006JDXM157)

N092∶N5

A

1000- 0224(2016)01- 0061- 14