跨文化对话与艺术创新

——滕白也与马克·托比①

(英)大卫·克拉克 (文) 赵成清 (译)

跨文化对话与艺术创新

——滕白也与马克·托比①

(英)大卫·克拉克 (文) 赵成清 (译)

在有关20世纪上半叶的中国美术史的写作中,鲜有学者关注滕白也这样一位学识与技艺俱佳的艺术家。相比较于赴法国与日本的美术留学生,赴美国留学的滕白也显得影响甚微。滕白也是最早到西方学习雕塑的中国艺术家之一,他不仅较早地运用西方艺术观念与方法进行创作,还致力于东西方艺术的比较研究,并不断地向西方传播中国的艺术哲学,他的思想深刻影响着美国抽象表现主义画家马克·托比的艺术创作,而有关他的个案研究则显示出了一种跨文化对话的路径。

滕白也; 艺术创作;艺术思想;马克·托比;中西文化比较

图1 滕白也

当美国画家马克·托比(1890-1976)谈及他的创作经历时,尤其强调了研究中国绘画对其的深刻影响。他曾在西雅图结识了来自中国的朋友滕白也,通过对滕白也艺术的学习,他开始摆脱文艺复兴的遗产束缚,并致力于以动态的线条表现艺术,由此发展出他的标志性绘画风格。虽然马克·托比这位著名的艺术家乐于承认他的艺术创作的来源,但滕白也这位中国艺术家在英语历史记录中罕见其名。事实上,由于滕白也在美期间以各种罗马拼音作名字,即使他的名字也难以确证。滕白也曾用过的英文名字有“Teng Kwei”“Teng Kroei”“Teng Quay”“Kuei Dun”等。滕白也原名滕圭,而在中国他广为人知的则是笔名“滕白也”。本文试图追溯他在西雅图及回国后的经历,以证实他对马克·托比的重要影响,同时,还将阐明他在中西文化艺术交流中所扮演的重要角色。通过在西雅图的专业训练,滕白也成为近代最早运用西方观念进行艺术创作的中国雕塑家之一。将滕白也在中国与西方的有关史料并置,会发现他在艺术史中的重要性:他非但是文化的阐释者,还是艺术的实践者,这远比对他的中国或美国定位更为重要。

滕白也出生于1900年,原籍苏州。根据郑逸梅在滕氏死后所作的传记叙述,滕白也出身贫寒,但自幼酷爱绘画,其母亲是一位丝绸设计师,因此对年幼时的他有一定的艺术影响。在其小学毕业后,一位名叫甄文敏的牧师将其安排到东吴二中学习并赞助他的学业。由于成绩优异,滕白也于1922年依靠奖学金入读东吴大学,有一份报纸声称他曾在东吴大学受过一年的教育,匹兹堡的传记也注明他曾就读于东吴大学,并称他当时的志愿是成为一名建筑师。看起来他不可能真正在那里毕业,1924年,他远赴美国继续学业并求取新知识。在他到达美国不久后,他正式成为西雅图华盛顿大学的一名硕士生。在那一时期,无数年轻的中国人远渡重洋接受西方教育,其中的一部分人选择了学习艺术。当时,许多艺术生选择到法国学习,如徐悲鸿和林风眠,他们一度在巴黎求学,后来都成为中国绘画改革的重要先驱。滕白也并不是唯一在北美学习艺术的学生,但他是记录中唯一学习雕塑的艺术家,也是最早在西方学习雕塑的中国艺术家之一。

在Pratt博士的指导下,滕白也完成了硕士学业,并任教于华盛顿大学(1927-1928),这或许是中国艺术家在欧洲或美国任教的第一人。1927年,《西雅图星报》形容他的班级教学“在大学推广西方艺术”;1928年,《西雅图日报》描述他成为大学艺术系Walter F.Issacs教授的助教,并称他是在去年秋天因夏季学生的特殊请求而来到艺术系的。在这时期,《西雅图日报》称滕白也已经完成了一件浅浮雕创作,将以青铜铸模,永久放在矿业学院的门口。但这件作品并未得以保存,甚至连照片也已经佚失。事实上,现在唯一能找到的滕白也的作品藏于克利夫兰博物馆,这件未注明日期的风景版画题为

《长江烟雨》(图2)。为了通过版画媒介传达出中国绘画的某些特质,滕白也在作品中有意识地运用了简单粗略的手法。这一主题同样是对中国山水画的回忆,再现了云雾缭绕的山峦与河流风光。整个画面还刻画了许多斜线以代表雨景,这种手法可见诸于一些日本版画中,如歌川广重的木版画《木曾海道六十九次》(1834-1842)即这类作品的代表。滕白也的这种艺术效果处理显然是日本版画艺术之外极为少见的。

图2 滕白也 《长江烟雨》,风景版画,现藏于克利夫兰博物馆

图3 滕白也发表于西雅图的《Town Crier》刊物上的指画

除了在华盛顿大学授课,滕白也还在美国西海岸的各处讲演中国艺术史与艺术哲学,有案可稽的主题包括《中国艺术哲学》《中西方绘画比较》等。这一时期,滕白也还展出了他的艺术作品。1928年,在华盛顿大学亨利美术馆,他用一间屋子展出了以中国媒材和风格创作的绘画。这一展览直至当年6月8日才结束。其后,他又于当月11日至30日到旧金山东西方美术馆继续展览。在两次展览上,他同样展出了毛笔画与指画,其中的一件毛笔画作品还展列于西雅图美术协会的西北艺术展览中。1928年滕白也写给旧金山东西方美术馆馆长米尔瑞德·泰勒的信中附有一张作品润格单,其中,指画作品的价格从30美金到500美金不等,毛笔画作品则介于50美金与250美金之间。这些作品中有几幅稍便宜的指画被标明已售出,除了这35幅总价3920美金的作品外,还有一些绘画复制品以少于50美分的价格标售。

指画在中国画中虽然为人知晓却并不常见,滕白也在这个领域中算得上是专家。他的几幅指画复制品于1929年圣诞节发表于西雅图的《Town Crier》刊物上,如图3所示。作品中包括一幅题为《风雨》的山水画,一幅题为《安宁》的人物画(该画曾在先前提到的润格表中要价最高),以及三幅花鸟画,包括飞鸟、孔雀、鸡群。尽管这些作品中没有中国书画中的主要工具——毛笔,绘画依然强调以自然的线条进行书写,这是中国水墨画的重要特征,观者不仔细一般难以辨识原画是经由指尖创作而成。

《西雅图日报》声称滕白也是中国三位著名指画家之一,并复印了他的一幅作品,介绍其指画创作方法。对此,《旧金山观察家报》发表了更详尽的指画技法,报纸记录了观者目睹滕白也的创作过程:“画家将手指蘸水后迅速在纸上勾勒出绘画轮廓。此后,他用手指蘸墨重复了这一过程,其中,指甲用于表现精细的线条。”

《西雅图星报》同样发表了滕白也的一幅作品,指出滕白也在上海期间自学了指画创作。让人吃惊的是,他的艺术触觉极为敏感以至于只要将其指尖置于对象之上,他闭眼也能够说出颜色深浅。根据记载,滕白也认为好的指画创作大约需要十分钟,他鼓励学生在指画创作中力求迅捷,应将更多时间花在思考上而非创作中。在滕白也的早期简介中,还谈及他的艺术哲学。他对比东西方艺术,批评后者过于现实主义。他指出:“西方艺术并不像真正的绘画,在这个机器时代,艺术家的绘画如同照相,缺乏浪漫的想象,人们终将对此感到厌倦而转向东方艺术。”

滕白也在华盛顿大学任教的最后一年,经过芝加哥前往纽约旅行,《西雅图每日新闻》曾记载:“今天他收到一份来自纽约大学美术系的特殊邀请,请他在秋季前往该系做研究。”这份邀请或可解释为何他选择该地为目的地。报纸还提到音乐与艺术基金会还计划为这位年轻的艺术家举办一次茶话会。由此可见人们对他的尊重。现在尚不清楚他是否真的在纽约大学从事过研究工作,尽管这种事情不太可能发生,但匹兹堡大学的档案中却记载着滕白也在纽约Weyhe 美术馆

举办过指画与雕塑展,在1929年6月1日至10月1日,他还参与了美国和外国艺术家在纽约布鲁克林举办的绘画、雕塑与素描联展。根据《匹兹堡邮报》在1930年1月11日的报道,在该时期他还于曼哈顿的56街画廊展出了一件水墨画作品。

图4 滕白也《忽必烈可汗面前的马可·波罗》

同年,滕白也还入职布鲁克林美术馆,他一度协助赖特·富兰克林创作蜡像场景,如布鲁克林儿童美术馆中的《忽必烈可汗面前的马可·波罗》(图4)。当时这种西洋场景在博物馆中十分常见,富兰克林以这种艺术创作而闻名,1928年至1932年他总共为博物馆的历史馆创作了27个模型,每个模型大约有2平方英尺大小,从野人到征服太空,涉及范围广泛。滕白也的名字只是在联系到马可·波罗场景的时候才被提及。在1930年3月布鲁克林儿童博物馆出版物《儿童博物馆新闻》中,将该场景列为新历史馆的最美模型之一。显然,滕白也的文化背景与雕塑才能使其成为一个难得的合作者,他的名字因此在照片的文字说明中被提及。

在纽约呆上一段时间后,滕白也前往波士顿,在哈佛大学攻读研究生。中国史料称滕白也在此完成了题为《中国海外文物调研与批评》的博士论文,他在1929年12月29日的信件地址为坎布里奇第十大道(哈佛大学校址,译者注)。不过,根据哈佛大学的记录,滕白也在1929年至1932年间就读该校,并未完成论文或获取学位。在1934年1月上海的一份英文报纸《北华捷报》上提到,滕白也在哈佛期间的学习受到了哈佛燕京奖学金的资助,这一说法在匹兹堡大学收录的相关传记中也可得到确认,该书中提及滕白也在哈佛大学美术学院的学习阶段为1928年至1931年。

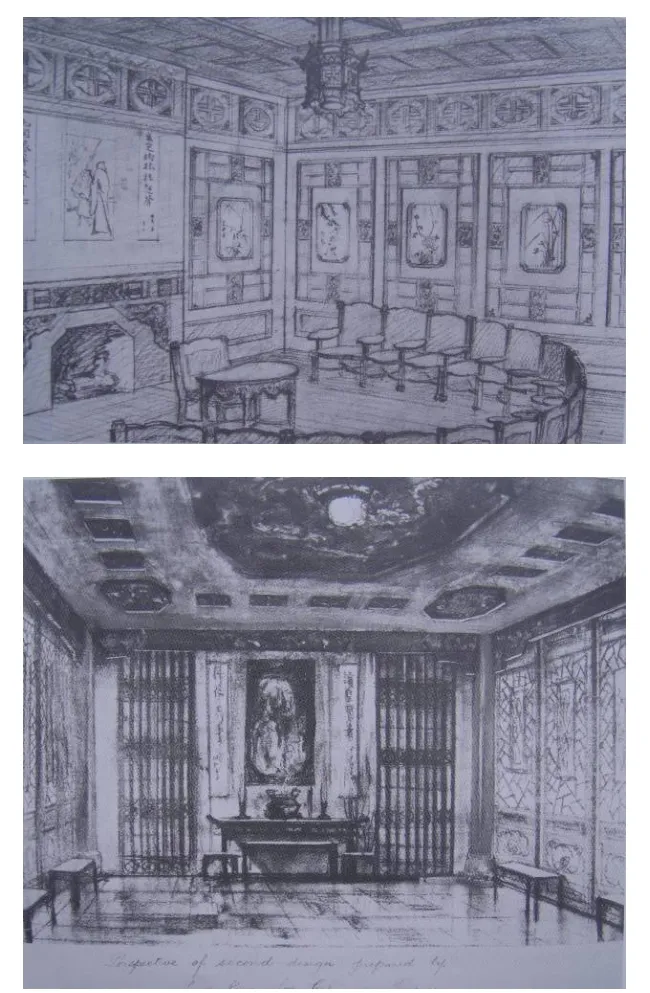

在哈佛期间,滕白也负责设计了匹兹堡大学求知堂的中国室,这一项目始于1926年,同期有很多种族的教室环列四周。1929年12月29日,在滕白也写给C.F.Lai博士的一封关于教室设计的信件中,他建议将中国特征作为主题。随着计划的推进,这一思想开始向不同方向发展。1931年6月至8月,滕白也负责监督中国室的施工,在离开该地前往英国之前,他与另一位中国助手全力完成设计中的绘画、建模与雕刻。在1931年1月19日,项目顾问与建筑师亨利·基勒姆·墨菲致国际主管C.C.Mitchell的信中提到滕白也对于项目预算超支的焦虑。墨菲在纽约和上海的公司都设有办公室,他在中国承担了许多建筑项目,并在建筑中融和了西方文化与中国的建筑语言。滕白也参与这一项目与墨菲不无关系,他们或许在纽约相识,考虑到滕白也早年曾立志成为一名建筑师,在墨菲多次访问中国时二人或许早已相遇。

在匹兹堡大学档案馆保存着几幅滕白也设计的草图的记录照片,它们是不同的中国室内设计图(图5)。例如,在早期的草稿中,黑板设计是一面中国镜子,而现存的最后版本的房间照片,却是一幅孔子的石版画像(这幅画像源自于山东省曲阜的孔子墓旁的石碑之上);在这间屋子的镶板吊顶中,刻画着一只皇家的五爪金龙,房间的石头门框上雕刻着梅花,石狮立于门的两侧。

图5 滕白也的室内设计图

滕白也在哈佛求学期间曾在波士顿jey 街的20世纪俱乐部举办过艺术展,该展于1930年5月16日结束,根据该年4月30日《哈佛深红报》报导,滕白也是哈佛燕京基金会资助的一名美术研究生,展览包括40幅绘画与素描作品。1931年2月25日,《哈佛深红报》还报导,在Hlyoke第二街伊万杰琳·沃克女士的工作室举办了6个画室的第一次沙龙,滕白也在沙龙上发表了题为《中国艺术背景》的演讲。他在波士顿就读时,还在芝加哥举办了个人画展,在1930年10月1日至11日,芝加哥大学的复兴社组织了这次展览,滕白也在10月12日中午就其展览与复兴社的关系发表了演讲。在此之前,芝加哥菲尔德美术馆馆长,人类学家与汉学家贝特霍尔德·劳费尔曾于10月1日正午专门就滕白也的作品作过讲座。劳费尔无疑参与了这次展览策划,这些作品名称包括《俄国将军》《三只鸭子》《龙首》《行人》《沉思自然》《猫头鹰》《雨后》《风中竹柳》。不久之后,滕白也又有机会在芝加哥举办展览。1930年12月4日至1931年1月25日,在芝加哥艺术学院第二届国际版画展上,他的石版画《石景》被收入展览,目录编号31,标价20美金。1931年12月3日至1932年1月24日,在同样地点举办了第三届国际展览,滕白也展出了题为《水牛》的版画,目录编号19,标价10美金。1932年10月,在纽约艺术协会的举荐下,滕白也的《春花》一作被多伦多美术馆“花卉与静物”画展收

录,该作编号87,标价10美金,绘画标记的借出者为纽约Weyhe画廊的E·Weyhe,但在这次展览上,滕白也被误认为是日本画家。

继游学美国之后,滕白也前往欧洲旅行数月。1931年春天,他被委任为北京的燕京大学美术系系主任。尽管滕白也在欧洲的具体行程无法确认,但据1930年4月30日和1931年2月25日《哈佛深红报》报道,他极有可能在伦敦呆过一段时间,因为当时他是伦敦皇家艺术学会的研究员。可以肯定的是,滕白也曾旅行至巴黎,访问过美国批评家沃特·帕克,并在爱德华·霍尔母亲家中呆了一会。当时,谁也未曾想到年仅17岁的霍尔后来会成为世界著名的人类学家。在霍尔的自传《一个人类学家的日常生活》中,他回忆他的家位于半工业化地区,与著名的多姆咖啡馆相邻,那儿一直是艺术家和知识分子聚集之地。在霍尔的自传中,他称滕白也为“Teng Quay”,滕白也曾在1931年的深秋在那呆过一段时间,当时霍尔的母亲及伴侣前往美国参观,留下他接待来宾。霍尔对滕白也印象平淡,并感觉二人缺乏共同语言。他写道:“我不敢说我真正了解Teng Quay,但显然,我们之间的审美趣味大相径庭。”他提到,当时滕白也正考虑留在巴黎而非返回中国从事大学教职工作。

在滕白也访问完欧洲后,他按计划回到北京的燕京大学工作。不过,在匹兹堡大学的传记中却指出:“为了让所有学生能够更好地服兵役,大学已经关闭。因而该时期燕京大学的记录中与滕白也名字相关的文件无从查找。”在1933年12月发表的一篇文章中,滕白也还属于燕京大学的教师,但在1934年初,他已被报导在上海大学开设讲座课程。

即便回到中国,滕白也仍致力于向英语听众阐释中国艺术。1934年5月,他在上海的皇家亚洲学会发表题为《竹——中国绘画中的主题》的演讲,这一演讲被撰写成文,题为《竹子与竹画》,之后发表于上海的亚洲皇家学会杂志上。这篇文章以滕白也指画创作的竹画为说明,强调竹画在中国水墨画史中的重要性。对滕白也而言,竹子“不仅是独立的艺术主题,还是书法与绘画之间的联系纽带,作为中古时期的绘画起点,这一画派的精细笔法延续至今”。竹画被中国水墨画当作是典范题材主要基于两点原因:一是画家写竹时无法隐藏手腕的无力与笔法的浅浮,它的特质能彰显一切虚华,惟有真正的大师才能够得心应手地画竹;二是较之山水与人物题材,竹画需要更丰富的视觉想象力,因为竹子的概念最简单,艺术变化却最丰富。

1934年1月,滕白也在上海艺术俱乐部发表了题为《中国艺术中的表现主义》的演讲,尽管这次演讲并未书写成文,《北华捷报》还是以详尽的篇幅对此作了介绍。该报指出,滕白也刚被俱乐部聘为中国画和西方雕塑的导师,报道称他将于每周三下午三点至六点授课。中国近期的一份资料表明,该时期他创办了自己的艺术学校——白也雕塑和绘画研究所(白也雕塑绘画研究馆),同时,他还在上海美专发表了演讲。

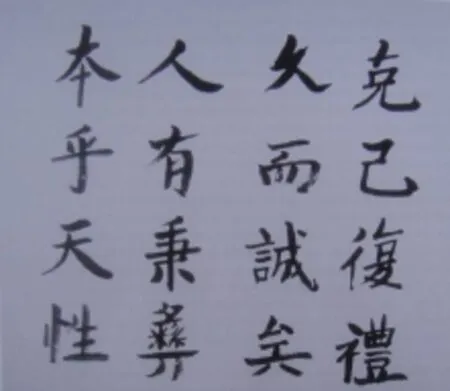

研究滕白也的书法,有助于了解他从西方归国后的艺术之路。在滕白也作竹画讲演之时,他遇到了一位文人画的拥趸者,显然他自己的绘画创作也反映出这种审美雅趣。但我们不该将其看作是固步自封的传统卫道士,他对中国画未来发展方向有着独特的见解,这种思想源自于对西方艺术本体及哲学的认知。在海外学习期间,当他熟识西方古代艺术成就与现代艺术发展状况时,他对于本民族的传统艺术有了更坚定的信念。

甚至包括在他的竹画论文中,滕白也仍使用着西方绘画理论中的概念以标示主题,他将元代艺术家的作品描述为“一种强力的书法表现主义”,如果他没有在年初发表《中国艺术中的表现主义》这一演讲,孤立使用上述词汇并没有太大意义。在讲座的出版物中并未提及他是否提到欧洲的表现主义艺术,但他对中国画“隐喻性”特征的界定为我们留下更多的思考空间,或许他已经在西方现代主义艺术外的错觉艺术手法中找到了相似之处,不过,他并非20世纪早期发现中国传统绘画与西方现代主义艺术相似点的唯一画家。

1933年,在芝加哥出版的《开放的庭院》上发表了滕白也《中国现代艺术》一文,该文对中国传统艺术和西方现代主义艺术进行了比较。滕白也写道:“同西方印象主义画家一样,中国山水画家致力于对云蒸霞蔚、烟波浩淼的风景描绘,画中的元气淋漓有别于常人所见到的景色。”文中谈及近期西方现代主义艺术运动,并讨论了如何描绘飞鸟,他认为:“在表现飞行而非单纯的鸟儿这一点上,中国画家与未来主义画家并无不同。”这些评论多少与他的个人创作《雁南飞》相关,他在描述该作品时称:“在表现雁南飞时候,能够清晰地感知它们的飞速,其鸣叫的声音亦依稀可闻。”在该文中,滕白也还提到了他的另外两幅作品——《雨后风景》与《鸡群》,后一幅作品被形容为对现实主义的逃避,他并未对鸡的每一根羽毛或其他细节作解剖学方法的描绘,这也反映出他对艺术的理解方式。

尽管滕白也在西方现代主义艺术中找到了与中国画的共通之处,这并不意味着他对西方现代派的全盘拥护。例如,他在“表现主义”演讲中指出“欧洲现代艺术十分理性并过度看重形式,因而忽略了艺术本质”。在讨论西方对中国当代艺术的影响时,他对此提出了中肯的批评。他认为很少见到优秀的作品,中国艺术家在学习西方艺术风格的时候良莠不分,人们可以在上海看到从原始艺术到现代艺术的各种形式的西方艺术。事实上,滕白也并非只是在讨论西方艺术影响的时候才语词否定,他同样对生活中其他一些方面也提出了质疑:“良好家世的女孩开始跳爵士舞,男孩穿着量身定制的西装并抽着雪茄烟,他们阅读着星期六晚报,并打着高尔夫球的游戏。胡适曾倡导全面学习西方文明,他对西方的汽车和中国人都抱持信心,我却对一种‘猴子’

文明的到来感到底气不足。”

也许,在意识到西方现代艺术的转变后,滕白也认为中国水墨画能够为之提供更多启发,他希望对试图创新的西方艺术家加以影响,而这位艺术家正是美国画家马克·托比。托比是二战后美国抽象表现主义绘画的一位重要画家,他对于中国和日本的艺术与哲学兴趣浓厚,滕白也的艺术创作与艺术主张对托比艺术风格的形成影响至深。

看上去,在滕白也抵达西雅图不久后就与托比相遇,尽管确切日期仍无法得知。《西雅图每日时报》提到,有一张滕白也手持画笔与调色板的照片落款为西雅图现代主义艺术家马克·托比,并附有1926年12月16日的日期。这一文件为我们提供了二人相遇的确切日期。1929年,托比陪同滕白也前往纽约,因此在滕白也离开西北太平洋后二人间仍保持交往。尤为重要的是,20世纪20年代有一段时期,滕白也教授了托比中国画创作方法,这种学习成为托比画风转变的转折点。对托比而言,中国画虽然姗姗来迟却影响深远。

滕白也教授给托比的中国画学习方法不仅是一种技术或风格,还是一种观看世界的方式。在和滕白也的一次会面后,托比回忆道:“我出来之后看见一棵树,树已经不再是实体性的存在。”托比开始用多变的中国画线条来表达他对道释哲学的理解,绘画更注重过程而非实物,这恰恰是他所获得的一个崭新视角。

1934年,托比前往上海访问滕白也,他住在辣斐德路(现在的复兴中路)的法租界,在滕白也的帮助下更深入地学习中国艺术。滕白也带托比去会见一位和托比年龄相仿的艺术家朋友,这位艺术家邀请托比给学生演讲,由滕白也翻译。托比还观看了著名艺术家梅兰芳的表演。滕白也还带托比参观了他苏州老家的园林以及一次书画与陶瓷的个人收藏展,他们一度打算访问北平,由于担心火车不安全而作罢。在上海期间,托比进入了一所艺术学校(可能是滕白也开办的),并于此将书法用笔当作正式的科目来学习。他的一些作品现保存在英国德文郡达廷顿霍尔的信托收藏中,如图6所示。

图6 马克·托比书法作品

在上海写的一封信件中,托比表达了这样一种观点:中国艺术区别于西方艺术的一个主要特征在于它缺乏对实体块面的关注,中国画无意于表现人体。1958年,他的艺术主张趋于成熟,他指出,经过对东西方艺术的广泛比较后,他发现东方艺术家更注重线条而西方艺术家更强调块面。这种思想显然是他个人对中国画的一种体悟,与滕白也的艺术引介也不无关联。通过比较,会发现二人的艺术主张有很多相似之处。滕白也发表《中国艺术中的表现主义》的演讲那一年,恰值托比来访,滕白也当时讲到:“对比西方艺术,中国画是线性的……西方艺术则通过不同色彩的块面来造型。”

在托比的陈述与滕白也的讲座中还可以发现更多的相似之处。在托比1934年的日记中,记载着他前往中国与日本的旅行经历。他反对西方的自然观,他认为西方沉浸于自我创造的物质文明世界而与自然隔绝,人们总是想当然地看待自然与生物世界,动物园即人类征服自然的明证,人类置身于自我建造的牢笼中,参观凶猛而近在咫尺的各种动物。滕白也曾指出,中国画家对待自然的态度与西方画家截然不同:中国人将自己看作是自然的一部分,希腊人则视自己为自然的征服者。

在滕白也的演讲中还谈到了中国画家对所描绘对象的态度,他的观点让人想起托比有关“看树”的体验。滕白也说道:“当一个中国画家画树时,他必须身与物化,将自己的情感渗透在头目与心胸之中。”也许滕白也在教授托比中国画时曾讲过这番话,他在《中国现代艺术》一文中重复过同样的观点,时间早于托比的叙述。在该文中,他认为中国画中没有“静物”的概念,中国画家不会像西方画家那样对死鱼感兴趣,在中国绘画中,“死鱼”必须是“活着的”。在托比东亚之行的日记中,他回忆了与滕白也早期的一次谈话:当朋友请教滕白也为何西方艺术家只在鱼死后进行创作时,滕白也认为静物“更像是一种看待生命的死方法”。

从这件轶事反映出,滕白也的观念对托比艺术题材选择及风格的影响。实际上,托比在上海期间已经开始探寻一种新的表现题材,他希望表达一种有机联系的世界观,这一主题既来自于他的中国经历,又是中国艺术中史无先例的创新。该主题正是充满活力的现代城市,在托比的绘画中,这种主题多次出现,最早可见于1935年的板上蛋彩作品《百老汇准则》。这幅画创作于他的中日之行后,后来不幸毁坏。在这幅抽象作品中,没有具体的形式与体积,只剩下流动的意象。托比此时采取了一种线性风格,让作品“洒满画面”,画面上重复着相似的形态,交错的结构取消了单一的静态中心,这种“洒满画面”的创作效果愈多出现在他的后来作品中。托比的都市题材中通常没有参考物,1959年《平原书写2号》是一个很好的例子,画中的笔触明显受惠于中国绘画传统中的线条。这种“洒满画面”的创作方式在美国抽象艺术中逐渐变得常见,尤其明显地体现于杰克逊·波洛克的“泼洒”绘画中。波洛克是抽象表现主义最具代表性的人物。即便如此,连批评家克莱门特·格林伯格也认同托比才是运用“洒满画面”这一创作方法的第一人。

可以说,托比绘画中的都市意象直接源自于他在上海街道中的生活经历。1951年,托比生动地形容上海

的动态生活:

成千上万的中国人在扭曲蠕动,每扇门后都是一间商店。人力车在两侧的摊贩的推挤中前行,他们都背负着不可思议的重担。与百老汇相比,这种情景生机勃勃……在对每日三餐的奋取中,人类的能量通过多种形式溢出,滴撒的汗水、拉伸的肌肉……

托比此处选择指出上海与纽约百老汇大道的不同之处,由此凸显出其作品《百老汇准则》源自对中国城市的体验。但是,尤为重要的是他认为两个城市首先有可比之处,在1934年的东亚日记中,他将两个城市置于相同的框架内,强调二者的相似处而非差异性。

在1934年的一封信中,托比惊叹地描述着上海:“生活中到处都充满了惊喜,丰富的语言、美丽的汉字,天哪!我不知道我该怎么做。”与其说托比将书法看作是一种艺术形式,倒不如认为他用书法符号表现着城市的街道。他在信中写到:“无数的汉字缠绕与扭结成一团,它们既是书法符号,也是城市环境与人物形象的象征。”托比通过口头语言表达了如何描绘城市主题的艺术,这种将人物比如线条的思想可能源自于滕白也《中国艺术中的表现主义》演讲,该演讲曾提到“将线条比作各类人物,或柔若无骨,或劲健有力”。事实上,当滕白也把中国特征作为匹兹堡大学求知堂中国室的最初主题时,或许他已经在喻示这是一个双关语,同时指代着中国书法与历史上的名人。

滕白也的艺术观与西方艺术关联密切,但其主要根基是中国绘画传统。他选择的艺术道路与20世纪其他一些著名的艺术家极为相似,如黄宾虹或潘天寿。在滕白也的艺术创作中,雕塑是重要的一面,他在西雅图学会这种创作技巧,尽管滕白也所推崇的文人画传统在中国地位显著,雕塑却罕为关注。虽然中国的物质文化丰富多彩,这种三维的文物却鲜有名声。或许因为雕塑需要大量的人力劳动,很少有艺术家直接学习雕塑的先例。当滕白也公开反对中国画家全盘学习西方模式时,在20世纪二三十年代,他与那些学习西方油画的艺术家保持距离,自己则转向了西方现实主义雕塑的创作。

20世纪早期,尽管从事西方雕塑的人数远低于学习西画者,当时仍有几位像滕白也一样的雕塑家。中国现代雕塑第一代先驱者包括李金发、张充任、滑田友、廖新学、刘开渠,他们都曾在巴黎求学,其中的几位在20年代至30年代回到中国。

图7 滕白也雕塑作品《前进》

图8 滕白也绘画作品《秋鸭图》

图9 滕白也绘画作品《三只鹅》

这些雕塑家都选择了学院派的写实主义雕塑创作而非现代主义雕塑,这与当时上海地区一些画家的的审美倾向截然不同,这种相对保守主义或许由于现实的原因。对油画艺术家而言,现代主义作品无法售出固然糟糕,而相比之下没有销路的雕塑则耗费更巨。在许多公共环境中,具象的全身雕塑创作无以安置,当二三十年代许多中国画家兴趣盎然地描绘裸体时,

雕塑家却没有同等创作的自由。

有关革命前中国雕塑家的一手资料相对匮乏,迄今为止,虽然中国曾报道在南京和上海发现滕白也的大量作品,事实上并无他的作品遗存。考虑到后来的抗日战争与国共内战,其作品轶失不足为奇。因而,我们只能根据支零破碎的文本记录重构他的作品。和当时其他的雕塑家一样,滕白也的创作重点在于肖像雕塑,这种雕塑作品在当时倍受青睐。除了应对私人订制,滕白也还将雕塑用作传达民族主义思想的手段。1935年,南京国民政府举办了一次中华民国总统孙中山像的雕塑比赛,滕白也参加了比赛并获得了第二名的成绩。报纸上发表了他为孙中山创作的两幅胸像照片,在其中一张照片上面,滕白也身穿夹克与领带,站在雕塑一旁。

在现存的另一张作品照片上,滕白也同样表现了民族主义内容——他雕刻了孔子全身像。另一幅值得一提的全身像作品题为《前进》,该作品表现了一个肩扛撑杆的劳工(如图7)。尽管雕塑家表现裸体人物较之画家问题更加严重,滕白也仍机智地寻找到契机。他描绘了一个半裸的人物,依赖于媒介的特质,他在三维世界中表现了劳工出色的身体素质。在作品中,男性人物身穿短裤以便从事艰苦的劳动,由于太过贫穷而赤脚劳作。通过这些技巧,滕白也展示了他的解剖学知识。作品标题的象征意义不言而喻,人物正踏向一个更高的平台,在虚弱状态下的历史关头,人物仍不屈不挠,其中的民族主义含义极为贴切。1937年,在中华民国教育部主办的第二次全国美展上,《前进》一作得以展出,滕白也本人还担任了该次展览的评审委员。国民政府以及艺术家试图把艺术用作国家建设的手段,这种艺术创作恰恰能够给予观众一种公民的责任感。在这次展览上,滕白也还展出了他的指画作品《秋鸭图》(图8)。他对指画创作一直兴致不减,1935年他曾在当时的前卫杂志《艺风》上发表短文谈论指画,并发表了同样主题的指画作品《三只鹅》(图9)。

举办中国第二次全国美展的同一年,卢沟桥事变爆发,这也标志着日本全面侵华的开始。1937年12月,南京被占领,发生了惨绝人寰的南京大屠杀,蒋介石被迫迁都重庆。对于上海的艺术家而言,所有的创作条件已经不复存在,生存问题成为当务之急。大量难民不断迁徙,滕白也被迫离开沿海地区。据他人描述,在战时他一度生活于桂林、重庆和成都。按照他自己的说法,从战争爆发的那个夏天至1938年5月1日,他一直呆在桂林,其后,他前往汉口参与难民救济工作,并放弃了他的艺术事业。

在汉口时期,滕白也给托比写了一封信,信中表述了他在这段艰辛时期的真正想法。从这封信件的详尽文字中可以发现滕白也的思想性格。滕白也说他响应国民政府的号召在营地救济难民:

在三个月内,我建了八家工厂以生产前线士兵们所需物质——鞋袜、制服、香皂、医用棉、纱布等。这项工作成果显著,政府要求我将规模扩大十倍,我现在的公事是给我25美元和一个难民,我将用他口袋中的50美元喂养他一年并最终返还施予者25美元。现在你可以向你的朋友描述一位对他的政府具有真正价值的忙人。

这种感情曾促使滕白也创作出民族主义题材的艺术作品,如今又让他直接投身于爱国的战事中。在新的生命运动中,他似乎又找到了新的人生目的。尽管他提到“不断遭受飞机炸弹的袭击”,他的妻儿与他依然故我地在那工作与生活。他补充道:

除了战争外,我感觉生活非常幸福,我深信中国人不会被轻易击倒,恰恰相反,中国会更好的存在下去。百炼成钢,所有的中国人都坚信会赢得战争的胜利,而我是最坚定的信徒。

第二次大战末期,随着日本侵华战争的失败,国民党与共产党之间爆发了内战,最终中国共产党于1949年建立了中华人民共和国。最新一本提到滕白也的近代书籍是1948年由上海市文化艺术委员会出版的《中华民国三十六年艺术年鉴》。在此日期之后,关于滕白也只剩下一些二手资料,在其后半生,艺术家的角色看似湮没。由于他与国民政府交往甚密,建国后难受重用,文化大革命期间遭受了严重的冲击。他的绘画作品被斥责为精神污染,其海外联系也为其招致怀疑,因此被迫接受劳动改造。不幸的是,在此期间他的妻子与他离婚,或许为了自我保护而与他划清界限,直至1976年“四人帮”垮台他才重获自由。在经受长期的身体病痛与精神折磨后,1980年冬天,滕白也病逝。

滕白也的一生经历了20世纪中国历史上的重要事件。他出生于20世纪初叶,在20世纪上半叶中国艺术复兴的过程中扮演着重要角色。他在西雅图的居留以及对中西方文化艺术的比较,使其能够创建一种民族主义文化。不幸的是,正当他的艺术创作与思想走向成熟时,日本侵华与国内战争阻断了他的艺术事业。与许多人一样,他在那些困难的岁月中找到了新的民族主义目标,然而,在后来的岁月中,长期的文化禁闭使其未能够继续艺术事业,他的艺术潜能也未能被全面地挖掘。在现代的开放社会中,新一代艺术家远赴海外学习或展览,在人们欢庆全球化之时,重新审视早先时代中与文化关联的全球化进程不无裨益。滕白也的个案研究,显示了一种跨文化的对话,他对中美文化进行了创造性地融合,为以后的艺术交流提供了借鉴。

注释:

①本文选译自英国学者大卫·克拉克(David Clark)的著作《当中国艺术遭遇西方》(Chinese art and its encounter with the world ),Hong Kong University Press (September 6, 2011),有删节。

作者、译者简介:

大卫·克拉克,中文名:祈大卫,香港大学艺术系教授;赵成清,博士,四川大学历史文化学院博士后,四川大学艺术学院讲师,研究方向:美术史论。

J03

A

1003-9481(2016)02-0010-07