泥河湾盆地考证

卫奇

泥河湾盆地考证

卫奇

(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所,北京100044)

泥河湾盆地;桑干河盆地;河北省和山西省

泥河湾盆地最初由巴尔博等提出,它位于桑干河盆地东北端,分布在河北省西北部阳原县的东部,是桑干河盆地中的盆地。原先界定的泥河湾盆地是外动力地质作用形成的流水侵蚀盆地,桑干河盆地是内动力地质作用形成的断陷盆地,二者是种属关系。后来提出的泥河湾盆地不仅与原先的界定不相符合,而且大多有悖于盆地的概念。本文认为原先界定的泥河湾盆地已经不能适应科学发展,将泥河湾盆地与桑干河盆地等同看待是唯一可取的选择。泥河湾盆地就是桑干河盆地,二者概念属全同的逻辑关系,它们是同一事物的不同称谓。

泥河湾盆地作为科学术语经常出现在论文报告和有关的宣传报道中,但其认定大多与泥河湾盆地最初的界定不相符合,而且也背离了盆地的概念。

泥河湾盆地随着科学地位的提升,它的概念很有必要厘清。科学术语在研究的源头没有准确的定义,不仅为后来的研究埋下混乱祸根,而且为保护和利用等工作也带来麻烦,因为泥河湾盆地的科学意义非常重大。

一、泥河湾盆地的由来

“泥河湾盆地”术语的产生可能与“泥河湾层”(Nihowan beds)[1]一样,与泥河湾村的教堂密切相关。它最早由巴尔博(George B. Barbour)、桑志华(mile Licent)和德日进(Pierre Teilhard de Chardin)提出,发表在《中国地质学会志》第5卷第3期上的《桑干河盆地沉积之地质研究》文中。《中国地质学会志》第5卷属1926年卷次,其第3—4期注明“民国十六年十二月印行”,但它第6卷第1期、第2期和第3—4期却分别印行于1927年的4月、8月和12月,其印行时间反常,因此在后来的文献引用中出现了1926年和1927年不同之说。

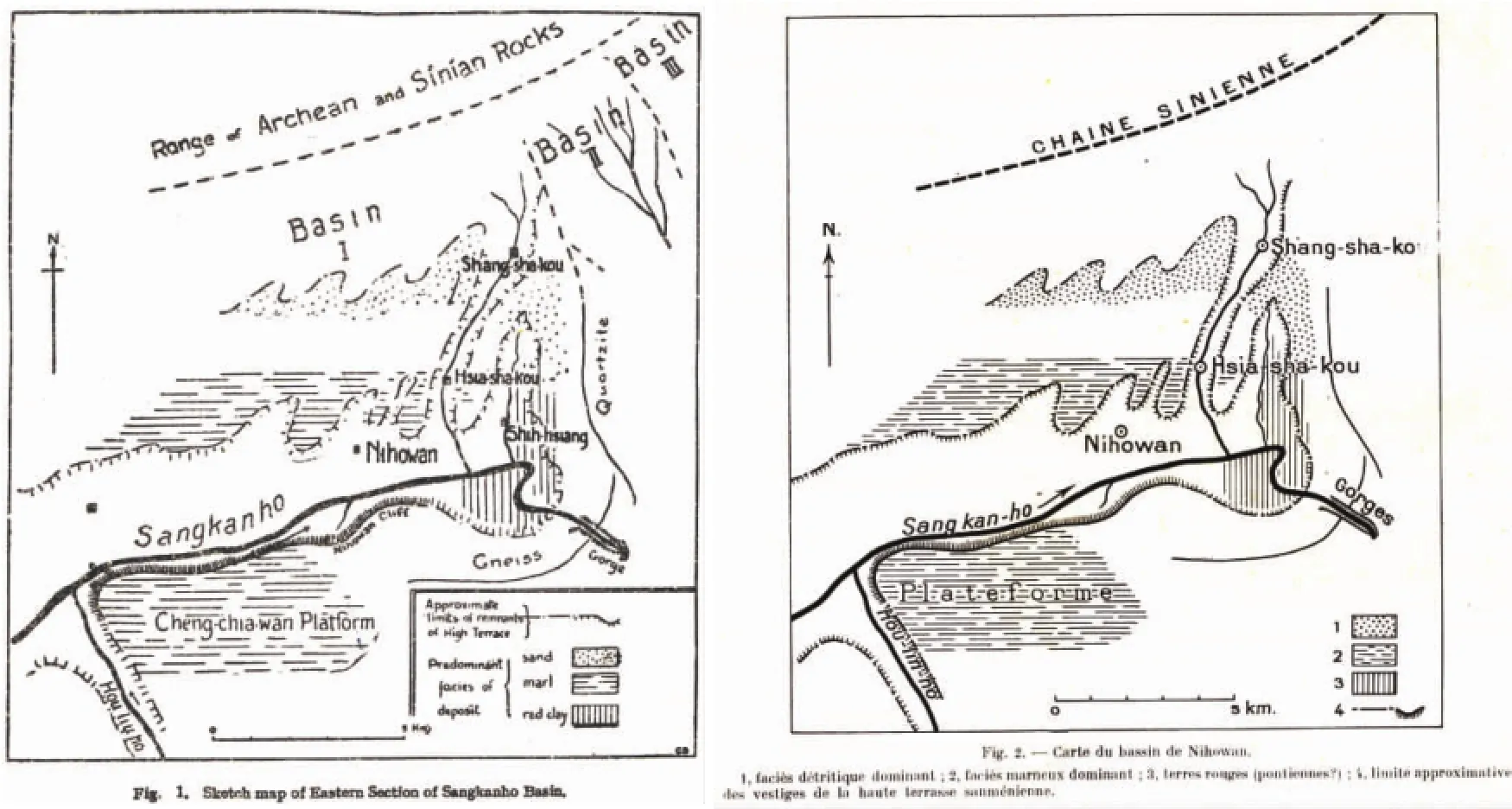

巴尔博等在《桑干河盆地沉积之地质研究》报告中多次提到“泥河湾盆地”(Nihowan basin),并且与东侧的十八盘(Shih-pa-p an)盆地和南屯(Nan-t ounn)盆地,分别作为盆地Ⅰ、盆地Ⅱ和盆地Ⅲ来显示它们的分布关系(图一,左图)。显然,“泥河湾盆地”是桑干河盆地(Sangkanho basin)的东北端部分,属盆地中的盆地。它们的逻辑关系为种属关系(真包含于关系或下属关系),即“泥河湾盆地”真包含于桑干河盆地,也就是说,它们的概念,前者外延窄,后者外延广,而且后者的外延包含了前者的外延。巴尔博等指出,泥河湾堆积(Nihowan deposits)占据150~200平方公里,往西可能因后期的侵蚀而消失在西宁平原(His-ning-hsien plain)下面[2]。诚然,在阳原的西城和虎头梁之间泥河湾堆积的出露较少,在西城以西出露的泥河湾堆积在当时也许没有发现或者是作为上覆于“泥河湾层”的“土洞层”(T’utung beds)看待了,只是后来在1929年夏天杨钟健和德日进在山西省阳高县西册田的桑干河谷底部也发现了“泥河湾层”[3]。1930年,德日进等明确界定:“在地形上,泥河湾盆地呈一宽敞摇篮,大约长20公里,宽15公里,北缘和南缘系结晶岩和震旦系,东临片麻岩小山包。”(Topographiquement,le bassin de Nihowan reprsente un large berceau,long de 20 kilomtres et large de 15 environ,bordau Nord et au Sud par des cha nes cristallines et siniennes,et limitl’Est par une croupe gneissique.)并以图显“泥河湾盆地”的地理分布(图一,右图)[4]。可以看出,他们界定的“泥河湾盆地”不包括岑家湾台地(Cheng-chia-wan Platform)及其盛产旧石器的泥河湾陡坎(Nihowan Cliff)。

盆地,在中文语境中直观明了,在《辞海》中解释为“:四周高(山地或高原)、中部低(平原或丘陵)的地区。”[5]在《地质词典》中解释为“:陆地上中间低四周高的盆状地形。“”海洋底部的凹地也称盆地。”[6]

图一“泥河湾盆地”图

图二水峪口洪积扇

在桑干河盆地东北部的阳原县境内北山前并列着大大小小洪积扇,其中东城北的水峪口洪积扇最为发育,它的中轴线大致位于水峪口至五马坊,地形明显凸起(图二),使东面的桑干河盆地部分地貌呈现盆地状,据欧阳青讲当地流传“锅底坑”之说,其西界应该立于水峪口洪积扇中轴线连接虎头梁,北靠阴山余脉,东临姜家梁,南搭岑家湾台地的泥河湾陡坎,长约23公里,宽约15公里[7],可见,“泥河湾盆地”的最初界定不无道理。

后来,桑干河盆地被分解为“大同盆地”[8—11]、“阳原盆地”[12]和“蔚县盆地”[13],但它们之间的界线没有明确限定。也有人将“阳原盆地”和“蔚县盆地”及其壶流河地堑统称为“泥河湾盆地”[14],还有人认为“泥河湾盆地”与“阳原盆地”概念相同,限定“其地理范围西起山西大同与河北阳原交接的许家窑——侯家窑遗址,东至石匣附近的桑干河峡谷,北界熊耳山、南界六棱山和凤凰山”[15,16],或者包括“大同盆地”[17],但仍然存在盆地概念的罅隙。不过,也有人将泥河湾盆地等同于桑干河盆地[18]。在有关的科普展示和宣传资料中,将“泥河湾盆地”视为阳原县行政管辖范围,这是科学层面对盆地概念认识不清酿成的后果,因为阳原县境内不仅有盆地部分,还有山地部分,阳原县行政管辖范围概念的外延广,而阳原县盆地区域概念的外延相对窄,它们是上属关系或真包含关系,不属于全同关系。

二、“泥河湾盆地”的性质

《地质词典》中解释盆地“其规模大小不一,依成因可分为构造盆地和侵蚀盆地。构造盆地主要是内动力地质作用(构造变动)的产物,如断陷盆地和坳陷盆地等,它的分布、形态规模受构造控制。侵蚀盆地主要是外动力地质作用的产物,如河流盆地、冰蚀盆地、溶蚀盆地和风蚀盆地等。”河流盆地是“山区中河谷的开阔地段或河流交汇的开阔地段”[6]。按照盆地定义,桑干河盆地属于构造断陷盆地。盆地里堆积巨厚的晚新生代河湖相沉积,开始称之为“泥河湾层”,以及泥河湾堆积(Nihowan Deposits)或泥河湾建造(Nihowan formation)[2],后来按照地层学规范被命名为阳原群[19]。阳原群在大同时庄29号钻孔中厚度达1,274.4米,底端位于海平面以下大约270米[18],在河北省蔚县城关东七里河附近的蔚七普钻孔深710.4米、海拔约200米见到侏罗系凝灰岩[13],在阳原县水文钻孔资料最深在南梁,640.8米(海拔261.8米)未见到底。

“泥河湾盆地”作为桑干河盆地的一部分,它必然被包括在断陷构造盆地之中,袁宝印称其为裂谷,它与东非大裂谷确实有相似的地质演变过程。然而,“泥河湾盆地”就其本身来说,它是桑干河盆地的“大同湖”在东北端消失后由桑干河及其支流侵蚀作用形成的,属于河流盆地,它是外动力地质作用的产物,与地质断陷不存在直接因果关系,因为在泥河湾一带,在“阳原群”河湖相沉积形成以后的地层中尚未观察到明显的断裂构造。

在“泥河湾盆地”,晚新生代沉积由东向西急剧变厚,并且受基底地形的影响各处厚度也有变化,在西部的东小庄村北,厚度523.6米,其下部由395.2米厚的粘土层构成,深达海拔382.4米未见底;在盆地中心部位的化稍营厚度有272.8米,基底海拔575.1米[20];在郝家台NHA钻孔(40°13′0.4″N, 114°38′32.3″E)厚度为341.9米,基底海拔596.1米[21]。

研究资料表明,在桑干河盆地西部,河湖相沉积不仅巨厚,而且封顶的时间也较晚[22]。远古时代的桑干河盆地,“大同湖”四周的动物世界是丰富多彩的,但是,有关的科学资讯大多来自盆地东北端的泥河湾一带,因为这里的阳原群被桑干河及其支流切割100多米深,而下部还有200多米厚的地层我们能知道的却很少。至于在桑干河盆地西部,阳原群的露头地层不过二三十米,只见晚更新世的地层,较早时期的堆积仍然沉睡在地下深处,除了钻孔资料,其他有关的科学信息却一无所知。

郝家台NHA钻孔是“泥河湾盆地”目前地质资料最完整的一个地层剖面,顶部9.94米厚的马兰黄土形成在1—3万年[21],表明岑家湾台地顶部的黄土不是马兰期的全部堆积,仅仅是最后的一部分,可能还有后期包括现代的堆积,因为华北的风成黄土堆积,不仅存在于晚更新世,在更早时期也存在,而且堆积受地形、植被和气流的影响,其厚度各处不尽相同。2006年4月16日夜间的尘暴中,在泥河湾盆地东谷它村降粉尘1平方米30.8克,但墙头屋顶的粉尘很快就被风吹光了,可见黄土层在不同地貌部位的堆积厚度是不一定相同的。在岑家湾台地上,黄土层与下伏阳原群河湖相沉积逐渐过渡,彼此没有明显界线,说明黄土层开始形成的时候,这一带仍有湖水存在,而且较早时期的黄土分明被湖水改造成为湖滨相沉积。其年代测定如果可信,那么后沟旧石器遗址形成的年代最后距今只有3万年,因为后沟遗址位于阳原群顶部。由此断定,位于桑干河河谷阶地上的板井子遗址的年龄也不可能超过3万年,因为3万年前桑干河还没有形成。在“泥河湾盆地”,可以观察到桑干河的四级阶地,从上往下(从早到晚)编排为最高阶地(岑家湾台地)、较高阶地(从下往上排的第三级阶地)、较低阶地(从下往上排的第二级阶地)和最低阶地(从下往上排的第一级阶地)。鉴于阳原群地层的松散性,桑干河形成后,在泥河湾一带的河流下切速度是相当迅速的,上部几级阶地的形成时间是应该接近的。较低阶地含虎头梁细石器文化,形成在大约1万年前,由此判断,板井子遗址的年龄被限定在1~3万年,而且应该在其较晚阶段,可能是1~2万年。含细石器的二道梁遗址所在地貌部位如果确实为较高阶地,那么佐证板井子遗址不可能古老。板井子遗址出土的石器“有一些发达阶段的技术因素”[23],虽属少数,但代表了文化发展的主流。

在中国,河流的地上阶地排序通常是从下往上(从晚到早),即最晚形成的阶地排在首位,最老的阶地排在末位。事实上,阶地的排列应该是从上往下(从早到晚)排列较为合理,尽管上面较早时期的阶地有的不好认定。

桑干河的最高阶地就是盆地的原始地面或“大同湖”湖底地面,在“泥河湾盆地”已经成为醒目壮观的100多米高的岑家湾台地。在西部的虎头梁,较高阶地已经变成了侵蚀阶地。在阳原县西城以西,桑干河河谷只发育上面的两级阶地,下面的两级阶地尚未形成。在大同火山区,桑干河河谷仅仅是镶嵌在最高阶地中的深20米左右的玄武岩峡谷。在桑干河盆地的西南端的朔州一带最高阶地表现为高出河床不到10米的阶地,而且是唯一可见的阶地,阶地顶部地层中含有南磨和厦格细石器遗址,其阶地形成时间晚于11,661±166a.B.P[18],“泥河湾盆地”的较高阶地、较低阶地和最低阶地在这里都没有形成。从河流阶地分布的纵剖面观察,桑干河是一条幼年河,它的形成时间最早不应该超过3万年,2万年左右是较为稳妥的考虑。由此判断,形成于桑干河河谷的“泥河湾盆地”只能属于桑干河形成以后的侵蚀盆地。

三、泥河湾盆地=桑干河盆地

泥河湾盆地作为科学术语,它的范围认定,各自表述,其混乱局面笔者作为泥河湾研究的参与者虽有失察责任,但也实在无奈。

科学命名有优先权,但也常常被修正。随着科学研究的深入,早先“泥河湾盆地”的区域界定不能适应新形势需要是显而易见的,但后来的重新认定大多有失盆地概念。事实上,现在恪守巴尔博和德日进等划定的“泥河湾盆地”范围已经变得越来越不可能,按行政区划界定更不可取,以桑干河盆地涵盖“泥河湾盆地”则淡化泥河湾也不大好,笔者认为只有二者概念重合是唯一的选择。

桑志华在1925年8月11—26日到大同市和朔州市考察过,1929年8月8日涉足河北蔚县小五台山,如果他主导有关的研究,也许泥河湾盆地的界定当初就已经与桑干河盆地重合了。实际上,德日进在1926年发表的文章中,采用了“桑干河层”(Sangkan-hobeds)、桑干河系(Sangkan-ho series)和桑干河系堆积(Sangkan-ho series deposits)[24]。他在1930年是将“泥河湾层”作为“泥河湾的地层”(couches de Nihowan)记述的[24]。

泥河湾盆地就是桑干河盆地,地域包括河北省张家口市的阳原县和蔚县部分,山西省大同市的城区、矿区、南郊区、新荣区、大同县、阳高县、浑源县、广灵县以及朔州市的城区、应县、山阴县和怀仁县部分,面积达9,000平方公里,桑干河及其支流壶流河从西南向东北蜿蜒流过,贯穿整个盆地[25]。

这样,泥河湾盆地和桑干河盆地的概念由原来的种属关系(真包含于关系或下属关系),变更为全同关系(同一关系或重合关系),即二者的概念外延全部重合,彼此就是一个盆地的不同名称。泥河湾盆地(桑干河盆地)是单独概念,反映的是一个对象,其外延是唯一无二的事物,没有广义和狭义之分,也不受行政区划限制。

一物多名在泥河湾盆地的研究中较为盛行,虽然不宜推崇,但也符合中国国情,尽管外国人会莫名其妙。泥河湾盆地与桑干河盆地并存既符合习俗,也不违背形式逻辑。

四、走近泥河湾盆地

泥河湾盆地是跟随泥河湾哺乳动物群开始走向世界的。最早报道的动物化石主要集中在下沙沟村的东侧和北侧,还有一部分来自泥河湾村东侧。1926年记述7目33个种类[2],后来经过进一步研究,1930年确认为7目39个种类[4],其中包括10个新种,1941年德日进和Pierre Leroy对其做了一些修订。现在哺乳动物化石发现越来越多(图三),尤其是小哺乳动物化石相当丰富,目前作为华北早更新世动物群代表的泥河湾动物群,其成员已经增加为9目至少124个种类[7]。

图三近年出土的南方猛犸象头骨化石(左图)和密集化石堆积(右图)

巴尔博、桑志华和德日进是泥河湾盆地的科学拓荒者和奠基人。德日进等讲过:“老实说,我们需要直接的证据:最后的三趾马经常来喝泥河湾湖水的时候,中国就有了人类。”[4]倘若他们坚持继续在泥河湾盆地调查,即使找到现在发现的任何一处较早时期的旧石器遗址,那么当时世界人类的起源地就非泥河湾盆地莫属,泥河湾盆地在科学史上就会留下浓墨重彩一笔。但是,一次黄金机遇就这样擦肩而过,这不能不是一件憾事。当盖培发现泥河湾早更新世旧石器[26]时,时间已经错过了近半个世纪。有关信息的迟到是否与德日进有关?因为他曾说过:“桑干河层因其急流或湖相而非搜寻炉灶甚至石器的适宜场所。”[24]或许人们真的陷入河湖相地层难寻古人类足迹的误解,因为面对河流相堆积层里的遗址,上个世纪90年代在太原举办的一个古文化学术研讨会上有人质疑:“人能生活在水里吗?”恰似有人以鬣狗洞否认北京周口店猿人洞一样,糟糕的是把不同的时间合混和在一起了。

1953年,北京大学地质地理学系开始在泥河湾盆地进行教学实习,1958年在大同县建立教学基地,王乃、欧阳青、曹家欣和杨景春等先后在大同火山群区域和阳原县进行地貌与第四纪地质学考察研究,其中欧阳青在泥河湾盆地曾经做过20多年的教学实习和调查,虎头梁遗址的发现起因于1964年他带领夏正楷在虎头梁地层中发现鱼化石。

1963年和1965年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所太原工作站王择义在泥河湾盆地发现了峙峪遗址和虎头梁遗址,首先打开了泥河湾盆地旧石器时代的大门。同时在中国第一次从地层中发现了细石器,解决了东亚大陆细石器多年无地层根据的困惑。1972年,盖培在泥河湾村上沙嘴发掘一具早更新世纳玛象头骨化石(标本现展示在河北博物院)的时候,意外从象头化石下面捕获1件石核,率先从“泥河湾层”中发现旧石器,实现了中外科学家近半个世纪的梦想,真正揭开了泥河湾盆地早更新世的旧石器时代,而且继山西西侯度遗址的发现再一次叩响了中国100万年历史的大门[27]。

在泥河湾盆地,晚新生代地层恰似一部深邃的历史经典,它不仅记录着数百万年以来的沧桑巨变和生物的演化,还蕴藏着大量远古人类活动的信息。经过将近一个世纪的科学研究,旧石器时代考古和地层古生物方面已经获得了举世瞩目的辉煌成果。盆地的旧石器时代遗存数量众多,遗物丰富,形成一个更新世从早到晚完整而连续的古文化剖面,堪为世界考古之奇观。美国印第安纳大学旧石器考古学家Nicholas Toth评说:“泥河湾盆地是真正的‘东方之奥杜韦峡谷’”。作为坦桑尼亚人而且在奥杜韦峡谷工作大约15年的地质学家,Jackson Njau说:“泥河湾盆地是奥杜韦峡谷在东亚的卓绝典范。”[28]诚然,在中国乃至东亚,发现的早更新世旧石器绝大部分集中在泥河湾盆地,目前发现的黑土沟遗址已经追溯到177~195万年前的较早时期,其文化相具有鲜明的地域特色(图四),它可以作为Nihewanian(泥河湾文化)[29]与旧石器早期的非洲Oldowan(奥杜韦文化)和欧洲Abbevillian(阿布维利文化,现在趋向归于Acheulean)在世界考古学上并驾齐驱,尽管重大发现的突然到来常常令世人错愕或茫然,因为“闻道有先后,术业有专攻”,得道的悟性需要时间等待往往是科学认知的常态。人们通常把细石器以外的中国旧石器文化大多归属于以Oldowan代表的旧石器模式Ⅰ,但实际上,它们的相提并论无不带有牵强附会成分,因为旧石器的时空演变除了人的本能作用外,不仅受文化传统的影响,还受地质地理环境的制约,其变数是多样性的。

图四黑土沟遗址出土的器物(上)、石核(中)和石片(下)

泥河湾盆地的旧石器时代考古,如果说巴尔博、桑志华和德日进是科学奠基人,那么王择义是真正的开荒人,而盖培是解读100万年历史的第一人,可以说这是三个划时代的重要里程碑。第四个里程碑的创建将是发现泥河湾猿人化石或者找到比黑土沟遗址时代更早的旧石器。在蔚县东窑子头一带和阳原县王家窑一带是很值得关注的地方。

泥河湾盆地可谓世界旧石器时代考古之经典板块,创建泥河湾学(Nihewanology)也不是不可能的。“泥河湾”作为科学术语其概念已经升级,泥河湾期、泥河湾组和泥河湾动物群早已成为华北地区早更新世和下更新统及其标志动物群的代表,它们的概念显然不受泥河湾盆地的地理因素和行政区划限制。泥河湾盆地考古的显著特色,不仅具有相当完整的、有明确地层根据的旧石器文化序列,更有许多早更新世的旧石器时代遗存。泥河湾文化应该是东亚地区旧石器时代早期的一种独特的古文化,它一直延续到旧石器时代晚期。

科学无限。科学研究就是探索真知,不断地填补空白,不断地修正错误。泥河湾盆地的旧石器遗址不仅数量多,而且其地层的先后程序基本明确,这里无疑是把握中国远古文化经络的命门。不过,鉴于旧石器时代考古的科学特性,不断发现的资料积累仍然是未来相当长时期的主要任务,因为旧石器时代考古基于发现。旧石器时代遗迹通常是随着自然破坏而暴露的,能够被专业人员及时发现并记录在案就是最大的科学贡献,也是最好的文物保护。近年来,河北省重点科技支撑计划项目“东方人类探源工程——泥河湾人类起源、地质与环境背景研究”,重视野外勘察,其科学路线是值得赞赏的,倘若发现猿人化石或早于黑土沟遗址的旧石器,那就开创了泥河湾盆地的第四个考古里程碑。

泥河湾盆地发现的早期人类遗物和哺乳动物化石均分布在湖滨的河流冲击层中,大多位于河漫滩相的粉砂或粉砂质粘土堆积中,也有在主河道堆积的砾石层里。现在的沟谷正是有关地层形成时的流水线,彼此大致吻合,这就是现在沟谷两边经常能有发现的原因。

近年来,国务院作为国家政令颁布的全国重点文物保护单位许家窑——侯家窑遗址地层出现争议[30],事实上,这个遗址的上文化层由浅红褐色粉砂质粘土构成,这样的堆积不仅有别于现在梨益沟的阶地堆积,在桑干河及其支流堆积阶地也均未曾发现,因为它形成在桑干河出现之前,与现在的桑干河及其支流不存在关联[25]。许家窑——侯家窑遗址的地层不论怎么看待,它的地质学意义十分重大,因为它盛产人类化石、石制品和动物化石,在泥河湾盆地罕见,在中国乃至全世界也不多见。诚然,由于许家窑——侯家窑遗址地层的争议,笔者油然萌动复查上沙嘴旧石器地点地层,检查结果发现最初的判断是正确的,该地层确实属于下更新统泥河湾组,其年龄为160~170万年[31]。鉴于古湖的扩大和缩小与其湖滨河流的左右摆动,沉积构造常见有侵蚀不整合现象以及河湖沉积相的难以区分。在泥河湾盆地,旧石器遗址文化层中的侵蚀不整合屡见不鲜。上沙嘴旧石器地点的地层就是因为存在侵蚀不整合而引起绝大多数科学家的质疑,笔者附和了主流声音,将其地层由早更新世的“泥河湾层”误判为晚更新世阶地堆积,其教训极为深刻,很值得引以为鉴。桑干河大角鹿(Megaloceros sangganhoensis)化石地点的地层,有人认为是现代河流的阶地堆积,不属“泥河湾层”,美国犹他大学Francis Brown实地考察后说:“刚毕业的大学生往往会把这样的地层看成是后来的阶地堆积。”

科学研究是一门艺术,求知探索有苦更有乐,辛酸也难免。泥河湾盆地需要研究的问题很多,科学研究中有不同看法实属正常,无疑处有疑是必然的。更何况旧石器时代考古研究的资料存在不完整性,研究的思想方法有不确定性和粗略性,看起来简单,深究却很难。显然,较真儿对于旧石器时代考古有些苛刻,但学术自由和科学民主,争论是有益于科学进步的。

泥河湾盆地的保护与利用,科学研究是重点。泥河湾走向世界,必须要有开放心态拥抱世界。泥河湾盆地现在的辉煌是过去众多学者努力的结果,泥河湾盆地未来的发展需要争取更多学者发力推动。

[1]Barbour,G B.Preliminary observation in Kalgan area[J].Bull.Geol.Soc.China,1924,3(2):153—168.

[3]卫奇.泥河湾和古脊椎动物与古人类研究所[G]//高星,陈平富,张翼,等.探幽考古的岁月:中科院古脊椎所80周年所庆纪念文集.北京:海洋出版社,2009:234—257.

[4]Teilhard de Chardin P,J Piveteau.Les mammif res de Nihowan(Chine)[J].Annales de Pal ontoloqie.1930,19:1—134.

[5]《辞海》编辑委员会.辞海:中册.第6版[M].上海:上海辞书出版社,2009:296.

[6]地质矿产部地质词典办公室.地质词典(一):普通地质构造地质分册:上册[M].北京:地质出版社,1983:49.

[7]迟振卿,卫奇.泥河湾动物群考究[C]//董为.第十四届中国古脊椎动物学学术年会论文集.北京:海洋出版社.2014:71—88.

[9]曹家欣.大同盆地东南部的新构造运动与火山活动[J].中国第四纪研究,1959,2(2):60—68;

[10]曹家欣.大同盆地地形概述[J].地理学资料,1957(1):40—46.

[11]杨景春.大同盆地东部地貌与第四纪地质[J].北京大学学报:自然科学,1961(1):87—100.

[12]欧阳青.阳原盆地古湖岸阶地[G]//中国第四纪研究委员会.中国第四纪研究委员会第二届学术会议论文摘要汇编.1964:124—126.

[13]白振平.对蔚县盆地发育过程的初步认识[G]//卫奇,谢飞.泥河湾研究论文选编.北京:文物出版社.1989:466—474.

[14]周廷儒,李华章,李容全,等.泥河湾盆地新生代古地理研究[M].北京:科学出版社,1991:1—162.

[15]袁宝印,同号文,王燕华,等.泥河湾古湖的形成机制及其与早期古人类生存环境的关系[J].地质力学学报,2009,15(1):77—87;

[16]左天文,成洪江,谢飞,等.泥河湾盆地后沟旧石器遗址的磁性地层学顶年[J].中国科学(地球科学),2012,42(1):94—102.

[17]袁宝印.泥河湾裂谷:中国新生代地质历史的辉煌篇章[C]//王希桐.中外专家情系泥河湾.石家庄:河北科学技术出版社,2013:29—47.

[18]袁宝印,夏正楷,牛平山.泥河湾裂谷与古人类[M].北京:地质出版社,2011:132—207.

[19]孙建中,赵景波.黄土高原第四纪[M].北京:科学出版社,1991:1—123.

[20]卫奇.泥河湾层中的新发现及其在地层学上的意义[G]//中国科学院古脊椎动物与古人类研究所.古人类论文集.北京:科学出版社,1978:136—150.

[21]闵隆瑞,迟振卿,王永,等.河北阳原泥河湾盆地郝家台NHA钻孔岩心岩石地层划分及对比[J].中国地质,2015,42(4):1068—1078.

[22]卫奇.许家窑遗址问题及其探讨[C]//董为.第十二届中国古脊椎动物学学术年会论文集.北京:海洋出版社,2010:171—184.

[23]李炎贤,谢飞,石金鸣.河北阳原板井子石制品的初步研究[C]//中国科学院古脊椎动物与古人类研究所.参加第十三届国际第四纪大会论文选.北京:北京科学技术出版社,1991:74—99.

[24]Teilhard de Chardin P.How and where to search the oldest man in China[J].Bull.Geol.Soc.China,1926,5(3-40): 201—206.

[25]卫奇,吴秀杰.许家窑—侯家窑遗址地层穷究[J].人类学学报,2012,31(2):151—163.

[26]盖培,卫奇.泥河湾更新世初期石器的发现[J].古脊椎动物与古人类,1974,12(1):69—74.

[27]卫奇.泥河湾盆地建树考古里程碑的先驱[J].化石,2012(2):36—42.

[28]卫奇,裴树文,贾真秀,等.东亚最早人类活动的新证据[J].河北北方学院学报,2015,31(5):28—32.

[29]卫奇,裴树文,贾真秀,等.泥河湾盆地黑土沟遗址[J].人类学学报,2016,35(1):43—62.

[30]谢飞.侯家窑遗址出土的人类化石及文化遗物不是产自泥河湾层[N].中国文物报,2008-5-23(7).

[31]卫奇,裴树文,冯兴无,等.泥河湾盆地上沙嘴石制品[J].人类学学报,2015,34(2):139—148.

〔责任编辑:张金栋〕