浅论光的波粒二象性

段 瑞

(黑龙江大学中俄学院 黑龙江哈尔滨 150000)

浅论光的波粒二象性

段 瑞

(黑龙江大学中俄学院 黑龙江哈尔滨 150000)

微粒的波粒二象性是量子力学最基本的理论基础,光的波粒二象性是微粒波粒二象性的有力代表。本文通过光的波粒二象性的提出、光的波粒二象性的实验验证、波粒二象性对量子力学的意义三个方面阐述了波粒二象性,让读者对这一理论有更为深刻的理解。

量子力学 波粒二象 微粒 本质

一、光的波粒二象性的提出

1.早期物理界对光的理解

17世纪,惠更斯提出了光的波动学说与牛顿提出的光的微粒学说针锋相对。由于牛顿的权威,微粒说占据科学界主导地位。直到麦克斯韦建立了麦克斯韦方程组,从理论上证明了光是电磁波,争论才逐渐平息。但20世纪初所发现的黑体辐射与光电效应却无法用光的波动性来解释。[1]

2.经典物理学的两团乌云

W.Thomson认为经典物理学空中有两团乌云,第一团乌云是“以太”介质。当时科学界一致认为光的传播像声音的传播一样依赖于一种介质,这种介质被命名为”以太”,意为:神所呼吸的空气。但是“以太”的存在便产生的一系列的为问题:为什么无法通过实验测出“以太”本身的运动速度?为什么天体能够无摩擦的穿行于“以太”之中?第二团乌云则涉及物体的比热容,即观测到的物体比热容总是低于经典统计物理学中能量均分定理给的值。[2]

可以说,这个两个问题对量子力学产生了不可忽略的推动影响。而黑体辐射问题的研究也与它们有不可分割的联系。

3.黑体辐射

如果一个物体能全部吸收投射在它上面的辐射而无反射,这种物质就称绝对黑体,简称黑体。[3]

黑体辐射问题所研究的是辐射与周围物体处于平衡状态时的能量按波长的分布。实验得出平衡时辐射能量密度按波长分布的曲线,其形状和位置只与黑体的绝对温度有关,而与空腔的形状及组成的物质无关。这与人们认识的能量分布的规律不相符。众多科学家企图用经典物理学解释这一现象,但都未成功。[4]

1900年,普朗克引进量子概念,认为,黑体以 νh为能量单位不连续地发射和吸收频率为ν的辐射,而不是像经典物理学那样连续的发射和吸收辐射能量。如此,他提出的黑体辐射公式很好的解释了这一问题,量子力学的大门也由此打开。[5]

4.爱因斯坦对光电效应的解释

普朗克起初只把能量量子化的概念局限在物质振子的发射或吸收机制上。在光的传播问题上,他仍然坚持波动理论,认为光能够在发射后仍然像波一样连续分布在被照射的空间。但是勒纳德等人的实验已经表明,这种看法在解释光电效应时,遇到了特别大的困难。

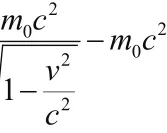

在1905年,爱因斯坦提出,电磁辐射不仅在被发射和吸收时以能量为 νε h= 的微粒形式出现,而且以这种形式以速度c在空间运动。这种粒子叫做光量子。如果激发光的能量是由一些单个能量为ε的光量子组成,则光子照射到金属表面时,能量被光子所吸收,而电子在离开金属表面时,还必须做逸出功 W0= h v0来克服金属表面吸力。这是金属的特性,这种特性与一定频率0v相对应,这个频率被称为截止频率。剩下的能量便为电子的动能:

式中,m是电子的质量,v是电子离开金属表面的速度,h是普朗克常数,0W是逸出功。[6]

二、光的波粒二象性的实验验证

1.杨氏双缝实验干涉

杨氏双缝实验干涉无可辩驳的证明了光的波动本性。

图1 杨氏双缝实验干涉

如图所示,缝光源从S1的a点发出,S2上的b和 c两点距离a点等距离。通过b c两点的光是由同一光源a点发出的光形成的。满足相干条件:振动方向相同、频率相同、相位差恒定。所以从b c两点发出的光为相干光源。从接收屏F上可以看出,由b c两点发出的光产生了相干现象,出现了明、暗交替的干涉条纹。

事实上,凡是强弱按一定分布的干涉图样出现的现象,都可以作为光具有波动性的最有力的实验证据。

2.康普顿散射

康普顿散射从实验上验证了光具有粒子性。

图2 康普顿散散射

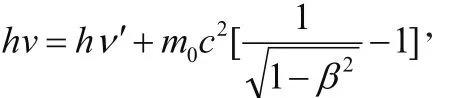

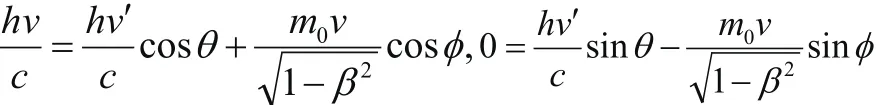

以h v和 vh′表示光子在碰撞前和碰撞后的能量;以p和p′表示碰撞前后的动能。根据相对论,电子在碰撞后的动能为: