寸马豆人神飞扬

摘 要:无锡精微绣做为国家级非物质文化遗产的一种具有独特的艺术魅力,获得了世人的尊重。文章从游于艺、工于技、精于术等三个方面进行分析,论证了无锡精微绣艺术的精湛、精致与精美。

关键词:精微绣;游于艺;工于技;精于术

1 引言——高冷的无锡精微绣

熟悉中国古代工艺美术的人都应该知道中国的四大名绣:苏绣、湘绣、蜀绣、粤绣。刺绣,古时叫“针绣”,最早可见诸《尚书》中的“衣画而裳绣”、“日月星辰山龙华虫作缋宗彝藻火粉米黼黻絺绣”之句以及《诗经》中“素衣朱绣”、“衮衣绣裳”等描绘。其后,《晏子春秋·谏下十五》也有“公衣黼黻之衣,素绣之裳,一衣而王采具焉”的句子。刺绣是画缋的姊妹艺术,《周礼·考工记》便将刺绣隶列在绘画之内,认为“五彩备,谓之绣”而首肯刺绣的艺术地位。《礼记·月令篇》中也有“文绣有恒制有大小”的言论,“文”同“纹”,指画,中国古代祭祀的礼服上衣是画的,下裳是绣的,印证了刺绣艺术的存在。总之一句话,刺绣发源很早,古已有之。我国第一个见诸史籍的刺绣名家是三国时期吴国的赵夫人,张彦远《历代名画记》卷四曰:“吴王赵夫人,丞相赵达之妹。善书画,巧妙无双,能于指间以彩丝织为龙凤之锦,宫中号为机绝。孙权尝叹魏、蜀未平,思得善画者图山川地形,夫人乃进所写江湖九州山岳之势。夫人又于方帛之上,绣作五岳列国地形,时人号为针绝。又以胶续丝发作轻幔,号为丝绝。”无锡地处当时的吴国,是后来形成的苏绣的起源地之一。

无锡地方的传统手工刺绣简称“锡绣”,隶属于“苏绣”的范畴,是苏绣的一个重要分支。史志最早记载锡绣出现于明代中期,当时盛行的为十字挑花绣和堆纱绣,据《金匮县志》记载,“堆纱绣”曾作为入朝贡品:“堆沙刺绣兹明尤仲骥妻子余氏所制。早寡保孤、创制堆刺纱绣,此业自给、巧夺天工,曾以充贡,邑人咸仿其法。”可见当时无锡一带的绣技盛况。清代嘉庆、道光年间,著名刺绣工艺家丁佩曾经寄居于无锡,其著有中国刺绣艺术史上第一部专著《绣谱》,大大推动了无锡刺绣艺术的发展。20世纪三、四十年代,城乡妇女从事刺绣的很多,城区和许多乡镇都设有绣花会之类的民间组织,这些组织采取定样分派的办法,让妇女们在家中完成刺绣产品。这个时期,一些有思想的绣娘在刺绣技法上进行了探索,开创了许多种针法。此时的绣品主要为日常生活用品,如被面、枕套、帐帘等,大都为少女出嫁时的陪嫁品。其后很长一段时间,锡绣都处于民间的家庭手工状态。1959年,无锡市工艺美术研究所锡绣研究组系统整理了锡绣的百余种传统针法,于1981年创制出“精微绣”这种精致微小的双面刺绣,从此提升了锡绣的艺术价值,奠定了锡绣的艺术地位。

精微绣是根据唐代苏鹗的笔记小说集《杜阳杂编》中文字记载的启发,经过反复研究、探索、试制发展而形成的。文中曰:“永贞元年,南海贡奇女卢眉娘,年十四,眉娘生而眉如线细长也。称本北祖帝师之裔。自大足中流落于岭表,后汉卢景祚、景裕、景宣、景融兄弟四人皆为帝师,因号为帝师也。幼而慧悟,工巧无比。能于一尺绢上绣《法华经》七卷,字之大小不逾粟粒,而点画分明,细于毛发。其品题章句,无有遗阙。”现在精微绣已作为无锡的特色刺绣扬名海内外。

无锡精微绣主要表现为幅面微小、构思巧妙、绣技精湛、针法细腻等特点。作品往往在很小的画面内,精心构思文字和图案,并用双面刺绣的技法精工绣制而成。精微绣笔画细若蝇毫的文字秀丽清新,寸人豆马的图画形神兼备,作品借助于放大镜更能够感受到其精湛程度。自其诞生之日起,无锡精微绣屡屡在国内外展览中斩获大奖。

如今,苏绣已经发展成为比较成熟的产业,不仅是饰品、服装,就连室内装饰艺术品都开始走向千家万户,而作为其分支的无锡精微绣却显得十分高冷,根源就在于它无法降低身段去迎合市场。一幅精微绣作品动辄就要花费一两年以上才能完成,可见其精细程度,这种技术含量真的无法用金钱去衡量。可以说,学习无锡精微绣三年未必能够出师,十年未必能够成才。

2 “游于艺”——从《阿房宫》看无锡精微绣的艺术魅力

刺绣的魂在于精、细、美,无锡精微绣则体现了刺绣艺术的极致,其技术含量要求更高、难度更大,在用针、用料、用线、用色上更加讲究,在细部处理上为了使得作品神情毕现、惟妙惟肖,有时需要将一根丝线劈成七十甚至八十分之一。精微绣作品费力耗时,一件作品往往需要绣上数月,甚至数年,如无锡精微绣国家级非物质文化遗产传承人赵红育的《阿房宫》绣了一年多的时间;蝉联中国工艺美术最高奖“百花奖”金奖的锡绣艺术大师吴鸣文的《击鞠图》绣了近三年,《韩熙载夜宴图》(全长320厘米、高24厘米)则是她绣了五年才完成的一幅作品。

《庄子.养生主》有云:“以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣”,概括为“游刃有余”,比喻为“技术熟练,经验丰富,解决问题毫不费力”。把这个成语用在无锡精微绣艺术上一点也不为过,我们可以从赵红育的作品《阿房宫》上来验证。这幅作品画面尺寸仅有38厘米×16厘米,是一幅双面精微绣作品。作品的画面内容丰富,不仅反映了秦朝统一天下后营造出的规模宏大、覆盖百里的巨大建筑群-阿房宫景象,而且描绘了秦王登台祭天时瑞鹤呈祥的美景。护卫侍从、大臣、宫女等一应俱全。这些景色与人物在画面中均被刻画的细致入微、淋漓尽致。在绣制作品过程中,作者特别注重画面色彩的处理,为了表现出作品的历史感,特意将底料染成仿古色,使之与画面题材内容统一和谐,这样整幅作品显得十分古朴典雅。同时,作者特别注意画面前后层次、虚实关系的处理,在小小的画面中绣出了亭台楼阁的立体感、纵深感以及远近层次感,使画面有一种连绵不断、无限延伸的感觉。更为精妙的是,在作品中绣有1厘米大小的人物五十二个,且人物的色彩丰富、姿态各异、生动传神。在绣制远景和人物时用线最细处,将一根丝线劈成了七十多份,尽显作者高超的绣技和刺绣艺术的魅力。

《阿房宫》这幅作品曾获得了中国吴文化节金奖,作品不仅显现了作者的刺绣功力,而且显示了作者对于精微绣的驾轻就熟、游刃有余。实际上这一切要归功于作者对于艺术的领悟,赵红育曾说:“如果只是停留于绣法和技巧,《阿房宫》不可能有这种层次感和辉煌感。”为了提高自己的艺术修养,她初学锡绣时就开始学习绘画,工笔画、油画、水粉画等都有涉猎,尤其是在隶属于工笔画的基础——白描上下足了功夫。在绣制《阿房宫》之前,为了能够绣出作品的深度,她专门用心地阅读了唐代杜牧的《阿房宫赋》、研习过清代画家袁耀绘制的《阿房宫图》,之后才开始进行图纸的设计,刺下了第一针。这种对文学、对艺术的追求与尊重是其作品成功的前提。

众所周知,阿房宫是秦始皇在统一六国之后于渭河南修建的豪华宫殿。杜牧在《阿房宫赋》开头一段就描绘了阿房宫建筑的宏伟壮丽:“覆压三百余里,隔离天日”、 “五步一楼,十步一阁。廊腰缦回,檐牙高啄。各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落”,语言既简练又形象,把阿房宫的特征刻画的准确生动。这些语句在作者的针下出现必须经历反复多次的草图,然后形成正稿,再被转移成为刺绣的绣稿。我们现在看到的这件艺术珍品,蕴藏了作者对艺术的深切感悟以及对精微绣技法的娴熟。

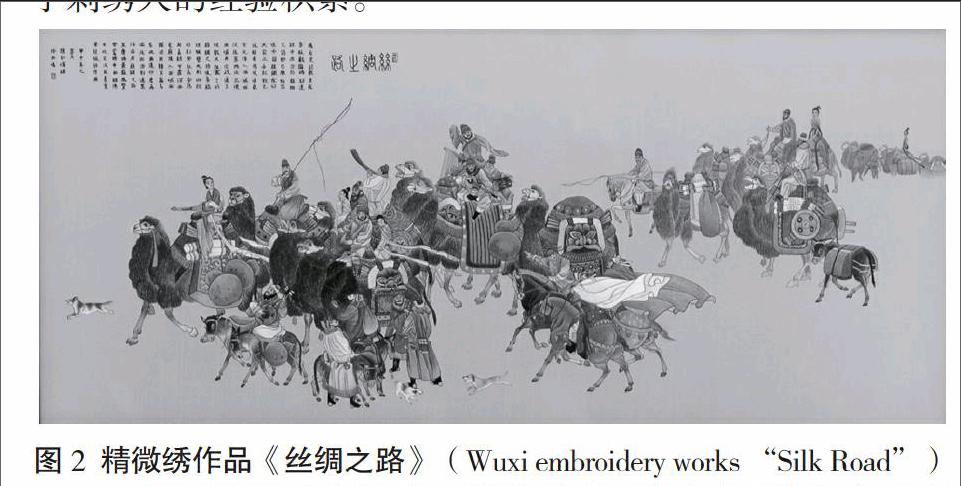

3 “工于技”——从《丝绸之路》阅读无锡精微绣的高超技艺

《说文》曰:“技,巧也,从手,支声。”“技”是用来进行艺术创作的手段, 侧重于生活中实用的技艺、技巧。先秦思想家庄子在《天地》中云:“能有所艺者,技也。”意思是“能够让能力和才干充分发挥的就是各种技巧”。庄子对于技艺的描述有其独特的一面,除被人们所广知的“庖丁解牛”(《养生主》)外,还有“轮扁斫轮”(《天道》)、“大马捶钩”(《知北游》)等。《庄子》所记述的技艺人物,如“庖丁”“匠石”“轮扁”等,他们高超的技艺也是长期经验积累的结果。

无锡精微绣也是高超技艺的体现。这一点从精微绣作品中就可以管窥,例如赵红育获得第五届中国民间工艺品博览会金奖的作品《丝绸之路》,这件作品卷幅微小,画面尺寸仅有38厘米×18厘米,但却精细地绣出了一支古代丝绸商旅浩浩荡荡的行进队伍。该作品采用了双面精微绣技法,画面绣有24个人物、21匹骆驼、5头毛驴、4匹马、3条猎犬,使用了上百种颜色的丝线。画中的人物神态各异:有的人手执马鞭,有的人怀抱琵琶;有口衔长号的乐工,也有肩披哨马的商贾,骆驼与马匹的布局错落有致,犬只则穿行于行进的队伍之间,再现了数千年前中国丝绸之路上繁华的景象。在这幅作品中,作者为了表现不同物体的质感,巧妙地运用了刺绣的各种针法来进行表现,如:运用乱针绣法绣出了骆驼毛皮厚实凝重的感觉;用平绣的针法绣出了丝绸绢缎润泽的质感。精微绣作品《丝绸之路》中的人物十分微小,人物的头部基本上如绿豆大小,有的比芝麻粒还小,为了使得人物面部能够生动传神,作者把一根丝线劈成了1/60-1/70来进行绣制,丝线越细,做工就越复杂,画面也就越精致。劈线也是技法技巧。当然,精微绣并不是都用细线,而是要根据画面元素的情况而定,比如画面中的骆驼、马匹等用细线就不恰当,就会缺乏毛发的柔软与厚重质感。因此,线的粗细运用依赖于刺绣人的经验积累。

无锡精微绣艺术最难把握的是“开脸”,“开脸”就是指绣五官。五官的位置、比例与神情都要准确地绣出来,粉白的脸庞不能用笔打底稿,眉毛、眼睛、鼻子在哪里绣怎么绣全凭感觉,而且还要考虑到画面反面的效果。《丝绸之路》作品中的人物之所以须眉毕现、神采飞扬,这是作者拥有熟练与高超技艺的体现。作品中的人物、骆驼以及马匹等每一个姿态与表现都不一样,这是作者的功力所在,就像王羲之书法《兰亭序》中的“之”字,每一个“之”字都不会与其他的一样书写。如果仔细观察,你会发现《丝绸之路》作品中每一只骆驼的眼睛也是不同的。就连作品中的题跋作者也没有含糊。这款题跋共有194个字,笔画细若纹毫,但作者却能够把每一个字表现地点画分明、字字清晰,从而使得作品的整体性与艺术性都得到了发挥到了极致。

4 “精于术”——从《古运河梁溪风情图》分析无锡精微绣的绣制策略

“术者,策也”。无锡精微绣绣制的策略有很多,首先是创稿。创稿也就是设计画样。一般来讲,画样可以直接选用名家画稿,也可以自己构思描绘。创稿对于精微绣来讲是非常重要的一个环节,稿子的优劣决定了作品的成功与否。绣稿一般虽来源于书画,却又不同于书画,书画是二维的,精微绣却要考虑图画中套针、施针、流水路等技法的选用。一幅优秀精微绣作品的前提首先需要创作者具有一定的天分与艺术修养。精微绣传承人赵红育说:“学刺绣很简单,天分很重要但也很难培养,因为师傅教的是技巧,而绣品的好坏,靠的是个人的艺术修为。一个充满感情的作品,它有丰富的结构层次和情感层次,它是可以在绸布上跃动的。”“刺绣,绣几针比较简单,你要绣好的话,你的美术修养要提高,只有美术修养提高以后,你绣出来的东西就完全跟人家不一样!”精微绣《古运河梁溪风情图》就是这样一个具有较高艺术性的代表性作品,从作品所呈现的面貌可以看出作品的创稿花费了极大的精力。众所周知,随着城市进程的加快,运河两岸的一些文化古迹、民风民俗也在逐渐地变化与消失,作者希望通过精微绣作品把无锡古运河的风貌保留下来。

精微绣《古运河梁溪风情图》是无锡著名书画家金家翔绘制的作品,用头发丝作为绣线绣制。其完成于1993年11月22日,由无锡市工艺美术研究所制作完成。画面尺寸为1150厘米×25厘米,耗费了作者8000多个工时,采用了3000克20多种不同颜色的头发精制而成。这幅作品描绘的是清末民初无锡古运河段的盛况,画面中包含“三里桥米市”“北塘街市”“黄埠墩龙舟竞渡”“崇安寺皇厅”“惠山寺庙会”“太湖宝界桥”“清名桥节场”等无锡众多特色景点与民俗风俗活动。

众所周知,京杭大运河是中国古代的一大人造奇观,已有2500多年历史。无锡是唯一一个大运河穿城而过的城市,横贯于无锡市区的古运河河段最具江南水乡风情,两侧的建筑、街道、风景具有典型的无锡风俗特征。如今,这条运河虽然已经不再如往昔般辉煌,但每天依然可见来来往往的货船。它见证了无锡三千年的风雨与古朴醇厚的民风民俗,承载着无锡璀璨的地方文化与运河文化。《古运河梁溪风情图》画面共有1800多个人物、1200余间房屋、桥梁20余座、船只280多艘。作者将水面、建筑、桥梁、舟车等有机地组织到一幅长卷中,再现了古运河无锡段的繁盛景象,作品磅礴大气又不失秀丽古雅,体现了作者对于艺术的驾轻就熟。从构图来看,《古运河梁溪风情图》画面饱满,疏密对比恰到好处,图与地的布局合理,使得画面看起来非常优美。更难能可贵的是图中的近2000个人物每一个都不重复,这也体现出作者对于作品创作的严谨态度。这么多的人物每一个都仅有大约一厘米高,要展现每个人物的动态与表情是十分花费精力的,单从设计图稿上讲,就需要作者进行无数次的构思、修改。这种对于作品精益求精的态度是作品成功的起点。

实际上,无锡精微绣的每一个步骤都是十分重要的。勾稿、选底料、勾绷、配线、刺绣以及装裱等都需要经过作者的精心安排,甚至创作一些历史题材的作品时还需要对相关文献、古画作等进行仔细阅读与研磨。

刺绣的核心是针法的运用,针法就是针与线的运用技巧。精微绣的针法就有近百种,一幅好的作品需要作者能够熟练地根据作品的题材与内容选用合适的针法,这样才能使作品呈现出绣面平服、丝缕合理、设色精妙、光彩射目等特征。齐针是刺绣中最基本的针法,也是精微绣最传统的一种针法,可以作为练习基本功使用,其他针法都是在此基础上进行变化得来的。20世纪30年代丹阳正则女校的老师杨守玉受到西洋素描画法的启示创立了乱针绣,从而开创出一(下转第页)(上接第页)个新领域,使得刺绣艺术更加丰富多彩。在《古运河梁溪风情图》作品中,作者使用了不同色彩的头发,采用了散点针、滚针、缠针、虚实针、套针、接针、铺针等多种针法进行绣制,完美地绣出了不同物品的质感与色泽,也绣出了远近物体的虚实层次,多样的绣法与多变的针法使得作品呈现出优美的意境与神韵。

5 结语

无锡精微绣作为国家非物质文化遗产的一种,获得了世人的尊重与认可。精微绣是美丽的,其有着画幅微小、艺术精湛的特征,具有难以想象的精细度,不仅费时费力,而且对艺术的要求也非常之高。尤其是在当下,精微绣作为一种民间艺术品其实用功能已经逐渐消退,艺术功能却越来越被强化。因此,精微绣艺人不仅需要高超的刺绣技术,还需要具有较高的艺术修养与精湛的绣制策略,这样才能使得寸马豆人的刺绣作品达到笔意自然、色彩丰富、神采飞扬的艺术表现效果。精微绣以线为墨、以针为笔,刻画入微、形神兼备,在丝绸材质上书写着光辉,散尽了世间美丽。赵红育、吴鸣文等是精微绣的坚守者,她们不仅自己毕生为此奉献,而且努力为精微绣的传承做着贡献。

参考文献:

[1] 汤可可,盛晓奇.百年芳华锡绣溢彩[M].南京:凤凰出版社,2012.

[2] 蒋小钢.发掘古老工艺 开创锡绣新篇[J].档案与建设,2001(1):038-039.

[3] 赵红育.实用刺绣入门[M].北京:金盾出版社,2011.

[4] 李頔,张竞琼,李向军.苏绣中的服饰品绣与画绣主要针法研究[J].丝绸,2012(6).

[5] 王平善,王安霞.非物质文化遗产传承与保护背景下无锡精微绣视觉元素特征分析[J].艺术中国,2016(2):082-088.

[6] 龙佳骊.锡绣艺术赋兴之道[J].江南论坛,2012(2):030-032.

[7] 郑慧,陆元钢.锡绣:一条几近断裂的“经脉”[N].无锡日报,2005-11-01(B04).

[8] 廖翊.锡绣 独“绣”大师,守清贫耐寂寞[N].新华每日电讯,2007-06-18(007).

[9] 朱玲,刘琼.薪火相传 文化流芳[N].人民日报,2012-06-15(024).

[10] 王燕.线墨针笔竞风流-苏绣[J].艺术中国,2012(1):082-089.

作者简介:张晓梅(1971—),女,安徽蚌埠人,硕士研究生,讲师,江苏省非遗研究基地无锡非遗传承与创新中心主创人员,无锡商业职业技术学院艺术设计学院教师,装饰艺术教研室主任,无锡市名师工作室-薛野装饰艺术工作室成员,主要研究方向:民族民俗文化艺术。