劳动收入占比视角下我国跨越中等收入陷阱的对策分析*

文 艺,蔡夏萌

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭 411105)

劳动收入占比视角下我国跨越中等收入陷阱的对策分析*

文 艺,蔡夏萌

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭 411105)

2010年我国人均GDP突破4 000美元,标志着我国开始向高等收入国家迈进,同时也面临着“中等收入陷阱”的挑战。通过对1952—2013年相关数据的计算与分析,发现我国劳动收入占比不高且逐年下降,这无疑会对我国居民消费、人力资本积累和技术进步产生巨大影响,并形成跨越“中等收入陷阱”的障碍。在马克思主义理论的指导下,基于知识经济和新常态的考虑,提出了提升劳动收入助推跨越“中等收入陷阱”的对策建议。

劳动收入占比;中等收入陷阱;经济增长

1978年以来,我国经济飞速发展,民众生活水平也大幅上升,2010年人均GDP突破4 000美元,标志着我国在向高等收入国家迈进的同时,也面临着“中等收入陷阱”的挑战。与此同时,经济增长中的结构性矛盾也逐渐显露,尤其在收入分配结构上,无论是劳动、资本等生产要素之间,还是政府、企业、居民各主体之间,都存在不合理现象。在新常态下如何完善收入分配、调整产业结构、实现经济平稳增长,是当前亟待解决的难题。

一、文献综述

尽管关于收入分配与经济增长的研究非常丰富,但从劳动收入占比视角探讨中等收入陷阱的文献并不多见,相关研究可以分为以下几个方面:

(一)劳动收入占比对经济增长的影响。在长期经济发展过程中,劳动收入占比会进行变化和调整,为了大力发展劳动密集型产业,我国在分配方面存在重资本轻劳动现象,这导致了劳动者报酬持续下降(周明海等,2010)[1]35-45。劳动收入占比较低会导致国内需求低迷,从而限制经济的可持续增长(程恩富、胡靖春,2010)[2]33-39。这种关系可能是相互的,经济发展水平低不利于劳动收入占比的改善(罗长远、张军,2009)[3]65-79,劳动收入占比低则不利于经济的稳定增长(张车伟、张士斌,2012)[4]2-13。劳动收入占比主要通过物质资本积累、总需求、生产率和收入差距影响经济增长(屈曙光、彭璧玉,2012)[5]4-7,这种影响既表现在数量上,也表现在质量上,劳动收入占比的提高能够增加低收入阶层的收入,从而提高受教育水平和劳动力质量,为产业升级奠定基础(周信君,2014)[6]4-7。此外,劳动收入占比变化会影响劳动力价格,从而影响劳动力供给,这会给区域经济发展带来影响(侯国蓉,2015)[7]62-64。

(二)人力资本占比对经济增长的影响。人力资本收入对经济增长的影响可分为三个方面:1.教育投资促进经济增长的作用远大于物质资本的作用 (Lucas, 1988)[8]3-42,其中高等教育尤为重要,只有接受过高等教育才可以在研发上进行创新(阳立高、贺正楚,2013)[9]123-138。2.人力资本促进新产品的产生,催生出技术创新(Romer,1990)[10]251-286,从而提升生产效率和经济增长(Grossman & Helpman,1991)[11]43-61。3.人力资本的产出效率高于其他生产要素(Bils & Klenow,2000)[12]1160-1183,提升了其他投入要素的边际生产率(Barro R J,2000)[13]5-32,对全要素生产率产生影响从而促进经济增长(Fleisher,2009)[14]215-231。

(三)要素收入分配与中等收入陷阱的研究。“中等收入陷阱”产生的原因主要是技术创新不足、产业结构不合理、供求结构失衡、阶段性动力机制转换不及时等(Lin & Treichel,2012[15]1-66;Stiglitz et al.,2013[16]56-78;郭金兴等,2014[17]54-62;张德荣,2013[18]17-29)。收入分配不公导致的贫富分化阻碍经济的可持续增长,导致国家陷入“中等收入陷阱”(曾湘泉,2014)[19]10-15。我国跨越“中等收入陷阱”的关键是通过教育和培训加快人力资本积累,提升人力资本水平,再造“人口红利”(蔡昉,2011)[20]4-9。扩大中等收入群体是跨越“中等收人陷阱”的重要支撑点,并将通过微观和宏观收入效应产生作用,其中人力资本投资是扩大中等收入群体规模的重要驱动因素(吴青荣,2015)[21]10-15。

综上所述,跨越中等收入陷阱是一个新问题,尽管存在一定的相关研究,但这些研究大多仅从某个角度和理论出发,具有较大的局限性,特别是缺乏收入分配领域的系统研究。尽管目前存在大量关于劳动收入以及人力资本对经济增长影响的分析,但对中等收入陷阱的关注不够,且基本上沿用的是西方经济学的理论框架,缺少马克思政治经济学的理论指导。本文以马克思主义收入分配理论为指导,探索生产力与生产关系变化中劳动要素分配的作用,构建劳动收入占比对经济增长影响的理论框架,以此为基础探讨我国跨越“中等收入陷阱”的障碍和对策,是马克思政治经济学在经济增长研究领域的拓展。

二、马克思主义关于劳动收入分配与经济增长

(一)劳动价值理论与要素收入分配

生产要素价值论认为收入要按要素贡献进行分配,因此各生产要素的贡献构成了生产要素所有者分配到的收入。马克思在分析斯密价值论时对其进行了批判,认为生产要素价值论的错误在于混淆了价值创造和价值分配的关系。劳动创造价值不等于劳动者占有全部价值,虽然价值由不同的部分组成,各组成部分可对应为不同的收入形式,形成各要素所有者的分配关系,但价值决定和价值规律并不会因此而发生变化*《资本论》第三卷,人民出版社,1975年版,第956页。。

马克思把预付资本分为不变资本C和可变资本V,用S表示剩余价值,工人的劳动时间分为必要劳动时间Tn和剩余劳动时间Ts。则剩余价值率或剥削率为:e=S/V=Ts/Tn。v+s表示活劳动追加到生产资料上的价值,则劳动收入在净增加值中所占份额是:ω=V/(V+S)=1/(1+e)。

由此可得,当固定资产为某一定值时,劳动收入份额随着剩余价值率反向变动,即e越高,ω越低。根据马克思的理论,劳动收入份额如何变化主要受剩余价值率的影响,劳动与资本要素的分配关系主要由某一特定生产方式中的阶级力量对比决定,由于不同的生产方式下劳动过程具有其特殊性,因此产生不同的阶级力量对比,进而影响劳动与资本分配关系。

(二)经济增长理论下的工资与收入分配

基于社会资本扩大再生产理论,马克思提出了宏观经济均衡增长理论,基于两个重要前提:一是从物质形态看,进行生产资料生产的企业归为第一部类,进行消费资料生产的企业归为第二部类;二是从价值形态看,社会总产品分为不变资本c、可变资本v和剩余价值m三个部分。

实现社会资本扩大再生产需满足:Ι(c+v+m)=Ι(c+Δc)+Π(c+Δc),Π(c+v+m)=Ι(v+Δv+m/x)+Π(v+Δv+m/x)*《马克思恩格斯全集》第26卷,人民出版社,1974年版,第272页。,即第一部类生产的生产资料和第二部类生产的生活资料要同时满足两大部类分别在简单再生产条件和扩大再生产条件下的需求*《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社1972年版,第558页。。

由以上两个公式推导得:Π(c+Δc)=Ι(v+Δv+m/x),这是实现社会资本扩大再生产必须满足的前提,即保障经济平稳运行的要求。可以根据两大部类企业的这一比例要求,进一步推导得出马克思的经济增长模型。

第Ι部类的产值构成:cΙ+vΙ+mΙ=yΙ

第Π 部类的产值构成:cΠ+vΠ+mΠ=yΠ

全社会的产值构成:Y=yΙ+yΠ=cΙ+vΙ+mΙ+cΠ+vΠ+mΠ=C+V+M

(1)

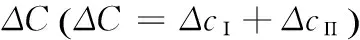

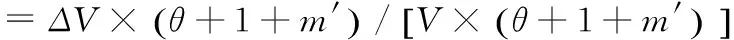

由ΔC/ΔV=θ得到ΔC=θ×ΔV,由ΔM/ΔV=m′得到ΔM=m′×ΔV,将ΔC=θ×ΔV和ΔM=m′×ΔV代入上式得:

= ΔV/V

g=ΔV/V 说明劳动收入与剩余价值保持同步增长时,宏观经济才可能实现均衡增长,经济增长率要同步于劳动者工资和剩余价值的增长率*《资本论》第二卷,人民出版社,1975年版,第576—580页。。如果工资增长率不同于剩余价值增长率,会导致社会总产品的价值补偿或实物补偿难以实现,宏观经济稳定和稳定增长无法实现。

(三)劳动收入分配与经济社会发展

马克思认为增长(或称扩大再生产)是生产的一种具体形式,因此生产与分配之间的关系可以解释增长与分配之间的关系。一方面生产决定分配,产品分配受生产影响,但是这种影响在特定生产方式下具有局限性;另一方面分配制约生产,合理分配会激发劳动者的积极性和再生产的持续进行*《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社,1982年版,第109—110页。。在资本主义社会由于超额剩余价值由资本家获取,工人获得的工资报酬仅相当于其所付出的劳动力价值,当全社会生产效率不断提高时,资本家仍然坚持将工人工资限制在最低水平,这就导致了工人相对贫困。资本主义私有产权决定了“重资本轻劳动”这种收入分配格局,而消费能力在很大程度上取决于收入水平,收入分配不均导致了消费需求不足、产品过剩、宏观经济失衡,当社会生产周转因此被迫停顿时,大萧条和经济危机将随之爆发*《马克思恩格斯全集》第46卷,人民出版社,1982年版,第548页。。

马克思认为分配格局是社会主义公平的重要体现,在特定的生产关系中,只有公平分配才能使社会生产力进步,促进经济效率的提升。然而,无论是资本主义社会还是社会主义社会,我们采取层次有别的公平分配原则在其所适用的社会形态中,都会形成不同程度的事实上的不平等。公平与效率是难以共存的,两者之间的冲突只有实现共产主义才能避免。在共产主义社会中才会构建“各尽所能,按需分配”的分配格局,效率充分发挥的社会形态。因此我们得出结论:在资本主义社会与社会主义社会中,必然存在一定程度的不平等。在共产主义社会到来之前,公平与效率如何取舍将一直是严峻的考验。

三、劳动收入占比对我国跨越中等收入陷阱的影响

本文借鉴韩雷(2012)的研究方法[22]22-44,利用支出倒推劳动收入,从而计算出我国1952—2013年的劳动收入占比。经计算分析,1952—2013年期间劳动收入占比最高值约为70%,最低值约为40%。劳动收入占比从1978年左右开始呈现上升趋势,到1995年前后又开始降低,表现出因经济转轨而复杂多变的态势。

消费与投资必须保持合理的比例,过度投资会导致产能过剩和资源闲置,需求升级则是经济增长和结构优化的动力;技术进步、管理创新、商业模式升级和制度完善,都需要高素质的人才支持,人力资本便成为发展的关键,这些都跟劳动者报酬联系在一起。因而有学者提出,我国跨越“中等收入陷阱”的关键是转变发展方式、完善收入分配、扩大中等收入群体以及加大人力资本投资(蔡昉,2011[20]4-9;吴青荣,2015[21]10-15)。

(一)劳动收入占比通过收入分配影响持续增长

对于居民收入来说,劳动报酬收入是最主要的,劳动收入占比变化会对居民收入产生重要影响。理论上,财产性收入提高可以弥补劳动报酬的下降,从而使居民收入占GDP的比重保持相对稳定甚至有所上升,但现实情况是,居民在储蓄或投资上所投入的资金数量与其劳动收入的高低息息相关,我国居民金融投资渠道相对狭窄,居民财产性收入相对较少,此外税收是政府收入的主要来源,企业营业盈余大多归于资本收入。劳动收入占比下降说明营业盈余和生产税净额占比的上升,进一步说明收入分配向企业和政府倾斜。而生产中的主体是劳动者,其劳动是创造价值的唯一源泉,劳动收入占比影响了收入在居民、企业和国家三大部类之间的分配。马克思政治经济学认为,生产领域中创造价值的“劳动”和“按劳分配”的主体地位必须在分配领域体现,劳动者在劳动过程中的价值创造需要得到相应的劳动报酬,分配不合理会加剧经济增长中的深层次矛盾。

(二)劳动收入占比通过消费与投资影响持续增长

经济快速增长必然对收入分配产生影响,而我国的居民收入分配差距也在不断地扩大。我国劳动收入占比变化有着深刻的制度成因,反映出收入在企业内部向资方倾斜的事实,资本的高收益直接刺激企业、政府的投资,从而导致消费和投资比例失衡。这在短期内会加剧生产迅速扩大与有效需求不足的矛盾,在长期会影响整个社会中的资本存量、资本构成与资本效率,进而限制经济健康发展。劳动收入占比下降导致居民个人可支配收入相对降低,结果使得居民相应地减少了消费。在发达国家的经济中,消费一般稳定在国民生产总值的70%左右,但是在我国,消费明显不足,近年来甚至呈现出下降趋势。劳动收入占比下降使得资本投资的动机加强,政府和企业投资进行扩张,而居民消费和国内需求仍然面临着显著的约束,这是新常态增长缓慢的一个主要原因。

(三)劳动收入占比通过人力资本影响持续增长

人力资本不仅对经济发展贡献突出,还能吸引劳动、物质资本等要素进入到人力资本集聚的行业和地区,带动要素高效率转移和有效配置,促进产业转化和产业结构升级。此外,人力资本还能有效地实现技术进步,其中“干中学”以及知识的外溢效应都能提高引进和吸收技术的效率,促进技术创新,进而节约甚至用人力资本替代生产过程中物质资本的数量和低技能劳动力的数量,这对提高资本和劳动生产率有很大贡献。我国作为一个大国,不仅能源消耗量巨大,污染排放量也不容小觑,人力资本积累可以助推经济发展方式的转型。人力资本存量越多,则对科技进步贡献越大,它能改进现有的生产方式,改进要素投入产出比,大幅提升全要素生产率,使得在要素投入一定时产出更多,或者在产出一定时降低要素投入,达到减少排放和节约能源的目标。

四、制约我国劳动收入占比提高的主要障碍

(一)经济发展阶段的局限

在不同的经济发展水平和阶段,劳动力和资本等生产要素在不同部门间的分配是变化的(李稻葵等,2009)[23]70-82。我国经济建设一直受资金缺乏限制,资本稀缺导致我国对资本吸纳的要求十分紧迫,从而引起资本价值的提升。我国进行改革开放,主要就是为了吸纳更多资本,为经济发展注入活力,以帮助适龄劳动人口和新增劳动人口实现就业。另外,地方政府考核机制要求创造更多的财税收入,政府便以大量税收优惠或降低工人工资成本来促进资本积累。虽然资本偏向的发展战略贡献显著,但也形成了重视资本而轻视劳动的分配局面,使得在传统产业的劳动力市场上出现“买方垄断”。正常情况下,当经济发展处于起步阶段时,资本收入在GDP中占比较大、劳动收入在GDP中占比较小;当经济发展水平较高时,资本收入占比逐渐下降而劳动收入占比开始上升,但这需要较长的时间和摩擦成本。

(二)国际分工体系的制约

经济全球化实质是发达国家凭借资本和技术优势,在全球范围内的扩张形成劳动分工体系,其中发达国家居于主体,而中国等发展中国家,由于资金匮乏、技术水平不足,只能徘徊在边缘地带。1978年以来,为吸收国外资金与先进技术,我国凭借低廉的劳动成本引入大量外资,对收入进行分配时选择优先资本、管理、技术等要素,忽视了劳动收入,重点进入到国际分工体系中的制造产业与低端生产环节,积极发展外向型经济,成为“世界工厂”。在重资本、重出口的发展战略下,发达国家的跨国企业提供技术等高端生产要素,而我国仅具有劳动力资源优势,因此在分配上我国企业处于劣势地位,员工收入被严重挤压,导致国内以出口为导向的部分企业极力压低劳动力成本来参与国际竞争。尽管在全球经济中的地位逐渐上升,我国资本积累也取得了较大成绩,但由于发展问题劳动收入提升仍然受到限制。

(三)财政收入增长的压力

我国2010年财政收入达8.3万亿元,2015年超过15万亿元,同比增长速度在20%以上。1995年,我国财政收入占比为10.7%,2009年增长为20.8%,到2015年已增长至25%。若考虑非显性收入,我国财政收入更高,相比于GDP与居民可支配收入的增长速度,财政收入增长速度明显更快。我国企业利润率的提高也高于GDP的增长速度,利润率提高代表着资本收入比重的相应提高。而居民、企业、政府各部门收入此消彼长,共同构成国民收入,因此政府财政收入的增加以及企业利润率的不断提高,使劳动者收入占GDP中的份额减少。提高劳动收入占比意味着首先应减少政府和企业两部门收入占GDP的比重,近期供给侧结构性改革中降成本措施频频出台,将有利于劳动收入占比的提升。

(四)二元经济结构的限制

城乡二元结构以户籍制度为核心,主要包括社会保障制度、土地制度以及就业制度等,这些制度使得具有农业户口的人向城市迁移受到限制,也较难分享代表经济发展的社会福利保障。农村每年的剩余劳动力数量多达上亿,这些农民工涌向城镇,与城镇本身的大量新增就业人口产生激烈竞争,这是导致劳动收入占比下降的社会原因。农村剩余劳动力专业技术不足,难以从事高级劳动,且其流动过于盲目,使得一些地区的劳动力供给严重超出市场需求,削弱了他们的工资议价能力。同时,由于农村平均收入水平低于城镇收入,因而即使农民工的劳动报酬低于城镇职工,却仍高于农民在自己家乡的收入。制度安排导致了我国城乡发展不均衡,是收入增长相对缓慢的重要原因。

五、对策建议

(一)坚持以劳动价值论指导收入分配

按劳分配是社会主义的分配原则,除劳动要素以外的其他生产要素在参与分配的过程中尽管有其合理性,但是更要注重抑制其主体性。“坚持各种生产要素按贡献参与分配”既有其积极合理的一面,也有一定的负面作用,它在激发各种生产要素积极性的同时不可避免地导致重资本轻劳动局面的产生。因此,各种生产要素在分配中应该保持何种比例是非常重要的。首先,需要对当前指导我国收入分配的方针——马克思的劳动价值论有清醒认识。在此基础上,优化利益分配格局,使各种要素的配置比例不断改善,让其回归到合理的水平,其中重点提高劳动报酬占国内生产总值的比重,并相应降低其他生产要素的分配份额。同时,我国经济发展的最终目标就是实现共同富裕,这也要求我们必须将劳动要素排在其他生产要素之前,使劳动要素所得比其他要素所得更多。只有通过构建合理的国民收入分配格局,才能使广大群众公平享有经济社会的发展成果,这是建设和谐社会、实现共同富裕的重要途径。

(二)适当降低政府收入在分配中的比重

近年来,我国初次分配中劳动者收入比重有下降的趋势,通过适当减少政府部门财政税收收入可以有效缓解这一局势。财税杠杆在初次分配领域有重要的调节能力,在提高政府对财政预算约束力的同时,适当减少政府财税收入,能够极大地推动我国初次分配领域中劳动收入占比的上升。降低政府财税收入虽然会使政府收入在短期内下降,但长期终将使政府“受益”。企业和个人的税费负担减轻,意味着劳动报酬在国民收入中所占比例增加,有助于激发企业和个人做大国民收入“蛋糕”的积极性,经济持续发展的动力增强,政府也能从经济加速发展的成果中分得一杯羹,获得更多持续增长的财税收入,最终成为受益者。有多种途径可以降低政府财政收入比重:一是对个人所得税的征收管理进行完善;二是加快调整税制结构,减少营业税、增值税所占比重;三是改革各项资源税,实行行政性垄断特别是收益金制度。

(三)建立合理的劳动者工资增长机制

建立科学的工资增长机制是普通劳动者增加收入、提高生活水平的主要保障。《劳动合同法》规定,各类企业应根据自身具体情况,以劳资平等协商制度为基础建立合理的工资增长机制。因此,应加快形成工资集体协商制度,保护工人协商议价谈判的发言权,彻底改变由企业单方决定工资的传统;收入分配应当跟效益和市场挂钩,通过加强对生产要素贡献的考核,推行工资收入与贡献合理挂钩。对于竞争性企业要进一步厘清内部分配结构,科学调整内部工资结构,适度增加农民工以及劳务派遣工的收入;垄断性企业因为工资水平较高不太需要过多关注提高工资,但是要加强工资分配的管理和监督;应该建立全国统一的工资指导价位制度,保障中小企业职工和低收入劳动者收入。

(四)加大教育投入提高劳动者素质

在市场经济条件下,劳动者工资以及资本禀赋的收入和其受教育水平程度有很大关系,一般来说,二者呈正相关。丁伯根有一个著名的定理:“不平等不能靠生产能力分布不平等来解释,只能用特殊类型生产服务的供给与需求不平衡来解释,”要不断提高人力资本水平才能真正实现提高劳动收入。劳动报酬的高低是由劳动力市场上的供给与需求决定的,劳动者作为市场活动主体是关键,因此要以强化人力资本水平为首要目标,适当增加对人力资本的投入。政府作为提供公共服务的机构组织,应该充分注重劳动者素质提升,不断加大教育投入来实现人力资本的积累,并以此来提升劳动者竞争优势和提高劳动收入占比。

[1]周明海,肖文,姚先国.中国经济非均衡增长和国民收入分配失衡[J].中国工业经济,2010(6).

[2]程恩富,胡靖春.论我国劳动收入份额提升的可能性、迫切性与途径[J].经济学动态,2010(11).

[3]罗长远,张军.经济发展中的劳动收入占比:基于中国产业数据的实证研究[J].中国社会科学,2009(4).

[4]张车伟,张士斌.中国劳动报酬份额变动的“非典型”特征及其解释[J].人口与发展,2012(4).

[5]屈曙光,彭璧玉.劳动收入份额的经济增长效应国外研究述评[J].经济研究导刊,2012(23).

[6]周信君.论提高劳动收入份额对我国经济增长的影响[J].中国劳动,2014(12).

[7]侯国蓉.劳动收入份额变动对我国经济增长影响研究[J].商业时代,2015(25).

[8]Robert E Lucas.On the Mechanics of Economic Development[J].Journal of Monetary Economics,1988(22).

[9]阳立高,贺正楚,柒江艺.发展中国家知识产权保护、人力资本与经济增长[J].中国软科学,2013(11).

[10]Romer P M.Human capital and growth: Theory and evidence[C].Carnegie -Rochester Conference Series on Public Policy,1990,32(1).

[11]Grossman G M, Helpman E.Quality Ladders in the Theory of Growth[J].Review of Economic Studies,1991,58(1).

[12]Bils M, Klenow P J.Does Schooling Cause Growth[J].American Economic Review,2000,90(5).

[13]Barro R J.Inequality and Growth in a Panel of Countries[J].Journal of Economic Growth,2000,5(1).

[14]Fleisher B, Li H,Zhao M Q.Human capital, economic growth, and regional inequality in China[J].Journal of Development Economics,2009,92(2).

[15]Lin J Y,Treichel V.Learning from China’s Rise to Escape the Middle-Income Trap: A New Structural Economics Approach to Latin America[J].Social Science Electronic Publishing,2012(8).

[16]Stiglitz J E, Lin J Y.The Industrial Policy Revolution I[M].London:Palgrave Macmillan UK,2013.

[17]郭金兴,胡佩选,牛牛.中等收入陷阱的经验证据、理论逻辑及其对中国经济的启示[J].经济学动态,2014(1).

[18]张德荣.“中等收入陷阱”发生机理与中国经济增长的阶段性动力[J].经济研究,2013(9).

[19]曾湘泉.中等收入陷阱与收入分配改革[J].中国人民大学学报,2014(3).

[20]蔡昉.“中等收入陷阱”的理论、经验与针对性[J].经济学动态,2011(12).

[21]吴青荣.我国人力资本结构与中等收入群体比重的实证分析[J].经济问题探索,2015(12).

[22]韩雷.中国劳动收入占比变化的制度解释:1952—2009[D].湘潭:湘潭大学,2012.

[23]李稻葵,刘霖林,王红领.GDP中劳动份额演变的U型规律[J].经济研究,2009(1).

责任编辑:廖文婷

Analysis on the Countermeasures of Avoiding the Middle Income Trap in China from the Perspective of Labor Income Share

WEN Yi,CAI Xia-meng

(BusinessSchool,XiangtanUniversity,Xiangtan,Hunan411105,China)

In 2010, the per capita GDP exceeded 4 000 US dollars, which indicates that our country has begun to move towards higher income countries, but also faces the challenge of the "middle income trap".In this paper, the data of 1952-2013 is calculated which reveals that the labor income share ratio is not high and decreases year by year.This will produce great influence on the resident’s consumption, human capital accumulation and technological progress, and will form the barriers to avoid the "middle income trap".Under the guidance of Marxist theory, based on the consideration of knowledge economy and the new normal economy, this article put forward countermeasures of improving labor income to across the "middle income trap".

labor income share; middle income trap; economic growth

2016-05-18

文 艺(1972—),女,湖南益阳人,湘潭大学商学院副教授,博士研究生。

湖南省社科基金项目“不完全契约视角下企业内公平分配研究”(项目编号:11YBB350)。

F124.1

A

1001-5981(2016)06-0062-05