基于DEA模型的甘肃省内高等院校科技资源利用效率研究

蒋小鹏,周菲

(1.甘肃中医药大学;2.甘肃中医药大学信息工程学院,甘肃兰州730000)

基于DEA模型的甘肃省内高等院校科技资源利用效率研究

蒋小鹏1,周菲2

(1.甘肃中医药大学;2.甘肃中医药大学信息工程学院,甘肃兰州730000)

文章运用D EA软件中的BBC模型和M almquist指数,综合评价“十二五”期间甘肃省内高校科技资源的配置情况和利用效率。研究结果表明:2015年甘肃省内高校科技资源利用的总体效率、纯技术效率和规模效率分别为0.898、0.931和0.957。2011—2015年甘肃省内理工农医类高校科技资源的利用效率相对较高,文科院校效率相对较低,新合并或新升级高校的效率快速提升。单纯增加科研经费并不能有效增加高校科研产出,应加大顶层设计,加强高校科技资源的存量调整和结构优化;提高科技资源配置的精细化水平,实行分类指导政策。

高等院校;科技资源;利用效率;研究

高等院校是我国科技创新的主体,也是国家创新体系的重要组成部分。高校在国家经济社会生活中一直发挥着知识创新、技术创新和知识传播的重要功能[1]。科技资源是高校科技创新的基础,科技资源的数量和配置情况直接决定着高校的科研水平和创新能力。科学评价高校科技资源的利用效率,对于政府制定科学的预算方案、合理配置科技资源、提升现有资源的利用水平有重要意义。对于高校而言,通过与其它院校对比,发现本校科技资源利用中存在的问题,从而加强对科研活动的监管,提升管理水平,优化科技资源配置效率,实现科技资源利用最大化的目标[2]。

一、资料来源与研究方法

(一)资料来源

本文根据2011—2015年《高等院校科技统计资料汇编》中兰州理工大学、兰州交通大学、甘肃农业大学、甘肃中医药大学、兰州城市学院、陇东学院、天水师范学院、河西学院、西北民族大学、甘肃民族师范学院、兰州工业学院、兰州文理学院、兰州大学、西北师范大学(甘肃政法学院、兰州财经大学数据缺失)各年度科技资源投入和产出的相关数据,运用DEA 2.1软件中的BCC模型和malmquist指数对以上各所高校科技资源的利用效率进行测算、比较和分析。

(二)研究方法

首先,本文在规模报酬变化(VRS)假设下,运用BCC模型,基于2015年《高等院校科技统计资料汇编》公布的最新数据,对甘肃省内14所高校科技资源利用的总体效率进行分解,得到每所高校的纯技术效率和规模效率。然后再根据各决策单元(Dicision Making Units,DMU)的效率值和松弛量,得到各所高校相应的投入和产出理想值。其中松驰值计算选取的是多阶段(multi-stage method)测算方法。

其次,基于2011—2015年《高等院校科技统计资料汇编》中各年度各高校科技资源的投入和产出的面板数据,运用malmquist指数法,分别按时间和按高校分类,对各决策单元的总体效率(tfpch)、技术效率(effch)、科技进步(techch)、纯技术效率(pech)、规模效率(sech)分别进行评价和测算,并对测算结果进行比较与分析[3]。

二、甘肃省内高等院校科技资源利用效率评价

(一)基于BCC模型的甘肃省内高校科技资源利用效率分析

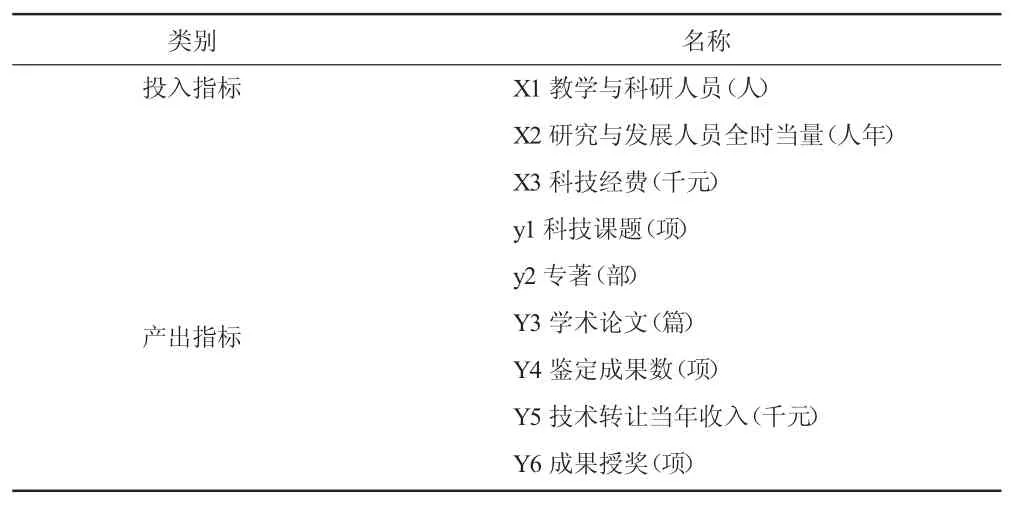

1.指标选取

综合考虑指标的可得性、全面性、科学性、代表性、简洁性、整合性等原则,本文选取以下指标建立评价指标体

系,具体如表1所示:

表1 甘肃省内高校科技创新的投入与产出指标

2.BCC模型的评价结果

表2 2015年甘肃省内高等院校科技资源的利用效率值

从表2中可以看出,2015年甘肃省14所省内高校的总体效率、纯技术效率和规模效率分别为0.898、0.931和0.957。总体效率有效的高校8所,占57.14%,纯技术效率有效的10所,占71.4%,规模效率有效的8所,占57.14%。

从总体效率看,兰州理工大学、兰州交通大学、甘肃农业大学、甘肃中医药大学、陇东学院、兰州工业学院、兰州文理学院、西北师范大学8所高校的总体效率均等于1,说明以上高校科技资源利用达到了DEA有效,即现有科技资源投入产出达到了最优状态,技术效率和规模效率均有效。兰州城市学院、天水师范学院、河西学院、西北民族大学、甘肃民族师范学院、兰州大学科技资源利用的总体效率均小于1,为DEA无效或弱有效,其中兰州城市学院科技资源利用的总体效率最低,仅为0.452。

从纯技术效率看,兰州理工大学、兰州交通大学、甘肃农业大学、甘肃中医药大学、陇东学院、甘肃民族师范学院、兰州工业学院、兰州文理学院、兰州大学、西北师范大学10所高校科技资源利用的纯技术效率等于1,说明多数理工农医类院校和综合性大学有较高的管理水平和技术水平,能充分挖掘本校现有科研资源的潜力,科技资源达到了相对最佳产出值。但兰州城市学院、天水师范学院、河西学院、西北民族大学、甘肃民族师范学院和兰州大学科技资源利用的纯技术效率值均小于1,说明这些高校的科研能力和管理水平方面存在着帕累托改进的余地,现有科技资源尚未充分利用,应优化科技资源的结构,发挥合力作用。

从规模效率看,兰州理工大学、兰州交通大学、甘肃农业大学、甘肃中医药大学、陇东学院、兰州工业学院、兰州文理学院、西北师范大学8所高校科技资源的规模效率为1。说明以上高校在现有科研资源的规模下,人才、科研经费和科研设备得到了充分的利用,实现了给定投入下产出的最大化。兰州城市学院、天水师范学院、河西学院、西北民族大学、甘肃民族师范学院、兰州大学科技资源的规模效率均小于1,说明这些高校没有达到或超越了最优规模。西北民族大学和兰州大学科技资源处于规模报酬递减状态(drs),说明西北民族大学和兰州大学科技资源已超出最优配置规模,当前规模下所投入资源没有得到充分利用,存在资源浪费和供给相对过剩。兰州城市学院、天水师范学院、河西学院、甘肃民族师范学院处于规模报酬递增状态(irs),说明这些高校现有科技资源的规模相对较小,无法发挥规模经济效应。

3.2015 年甘肃省高校科技资源投入松弛变量的评价结果

本文采用投入主导型(Input orientated DEA)方法,测算在产出既定的情况下所有投入按比例减少的数量,其中各决策单元投入松弛变量计算结果如表3所示:

表3 2015年甘肃省高校科技资源投入松弛变量的评价结果

从表2、表3中可以看出,根据决策单元的松弛变量值和总体效率,我们把甘肃省14所高校分为三类:

第一类为D EA有效。兰州理工大学、兰州交通大学、甘肃农业大学、甘肃中医药大学、陇东学院、兰州工业学院、兰州文理学院、西北师范大学8所高校的综合效率、技术效率、规模效率都为1,松弛量均为0,且处于规模报酬不变状态,说明以上高校科技资源得到了充分利用,达到了

相对最佳产出值,为DEA有效。

第二类D EA弱有效。兰州大学、甘肃民族师范学院为DEA弱有效。这2所高校的规模效率<1,技术效率等于1。兰州大学处于规模收益递减阶段,说明该高校现有科技资源规模相对于其它地区偏大,投入的增长速度大于产出的增长速度,投入水平较高,但投入资源没有充分利用。甘肃民族师范学院相反,处于规模收益递增阶段。它的综合效率低下主要由于科技资源投入数量不足,科技资源相对短缺,但现有科技资源的利用效率较高。

第三类D EA无效。兰州城市学院、天水师范学院、河西学院、西北民族大学为DEA无效,这4所高校技术效率<1,规模效率<1。兰州城市学院和西北民族大学松弛变量均不为0。这些高校科技资源投入规模有限,科技资源利用效率偏低,还存在投入、产出和效益的不对称问题。说明这些高校科技资源没有达到或超越了最佳规模,且现有科技资源利用不充分,应加大对科技资源存量和利用率两方面的调整,改革现有高校科技管理体制,努力提高科技资源利用效率。

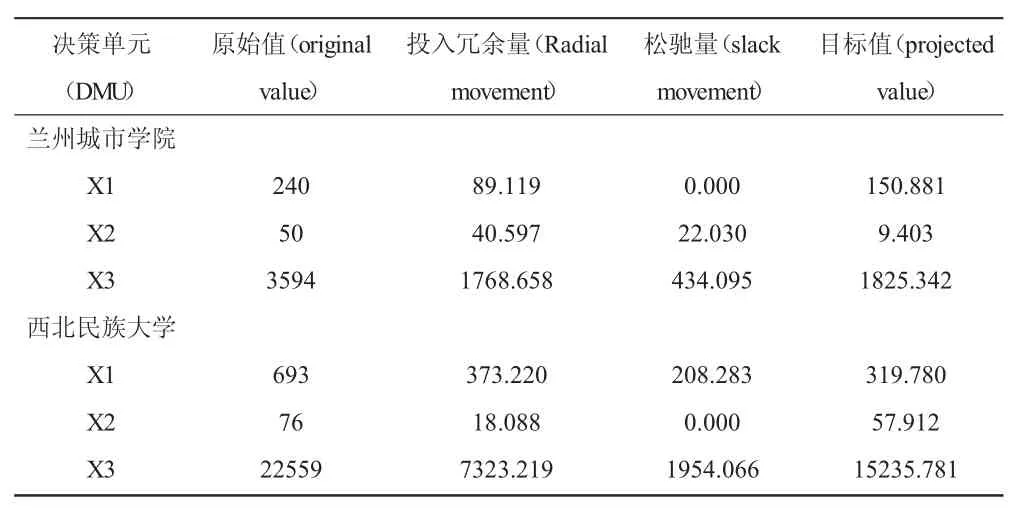

4.2015 年甘肃省内高校DEA非有效单元的投入冗余量

对DEA非有效的决策单元在有效平面上进行投影和调整,可以达到DEA有效[4]。根据表3评价结果,我们把2015年甘肃省高校科技资源投入松弛变量不为0的评价单元选出,进行DEA非有效单元进一步测算,结果如表4所示:

表4 甘肃省内高校科技资源利用DEA非有效单元的投入冗余量

从表4可以看出,2015年兰州城市学院教学与科研人员X1为240人,目标值为150.881人,该学院教学与科研人员冗余量为89.119人;研究与发展人员全时当量X2为50人年,目标值为9.403人年,冗余量为40.597人年;当年投入科技经费X3为3 594千元,目标值为1 825.342千元,冗余量为1 768.658千元。说明兰州城市学院减少教学与科研人员89.119人、减少研究与发展人员全时当量40.597人年、减少投入科技经费1 768.658千元,仍然能够达到原来的产出水平。西北民族大学分析类同。

(二)基于Malmquist指数的甘肃省内高校科技资源利用效率分析

1.按年份分类的甘肃省内高校科技资源全要素生产率的分析结果

表5 2011—2015各年度甘肃省内高校科技资源的全要素生产率及分解

从全要素生产率(tfpch,简写为TFP)看,2011—2015年,甘肃省内高校科技资源的TFP为0.942,增长率为-5.8%。其中,技术效率增长为1.6%,技术进步率为-7.3%,说明甘肃省内高校对技术进步的重要性重视不足。2011—2012年甘肃省内高校科技资源的TFP最高,增长了2.8%,2012—2013年TFP最低,仅为0.820,其余时间多为衰退。

从技术效率变化(effch)看,2011—2015年,甘肃省内高校的技术效率增长了1.6%。技术效率可进一步分解为纯技术效率和规模效率,除2012—2013年纯技术效率<1,2011—2012年规模效率<1外,其余年份的纯技术效率和规模效率均大于1。说明“十二五”期间,甘肃省内高校的管理水平、科研经费的使用效率和R&D人员的积极性均有所提高。技术效率提高是甘肃省高校科技资源TFP增加的主要原因。

从技术进步(techch)看,2011—2015年,甘肃省内高校技术进步指数为0.927,增长率为-7.3%。技术进步的途径主要有技术创新、技术扩散、技术转移与引进。甘肃高校地处经济欠发达地区,多年来高校人才流失十分严重。说明甘肃高校知识生产和技术创新滞后,对国家急需的关键性技术和涉及国计民生的共性技术突破十分有限,无力引进先进人才和技术,导致技术转移和技术扩散滞后。因为TFP可分解为技术效率和技术进步,所以技术进步滞后是甘肃高校科技资源的TFP低下的主要原因。

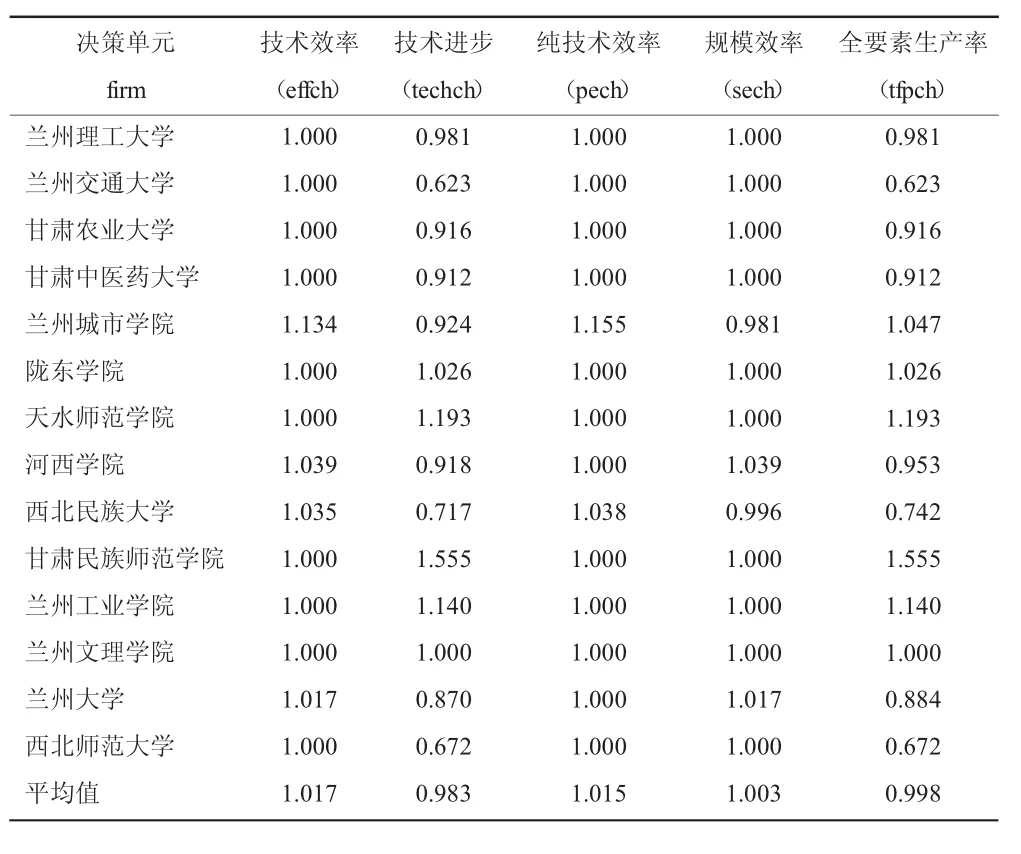

2.按高校分类的甘肃省内高校科技资源全要素生产率的分析结果

从全要素生产率看,2011—2015年,甘肃民族师范学院、天水师范学院、兰州工业学院、兰州城市学院、陇东学院科技资源的TFP均大于1,说明“十二五”期间以上高校科技资源利用的综合效率出现了正的增长率,其中甘肃民族师范学院增长最快,为55.5%。除兰州文理学院TFP保持不变外,其它8所院校均呈衰退趋势。从技术效率看,14所院校的技术效率均大于1,说明技术效率提高是甘肃高校综合效率增长的主要因素。但除了陇东学院、天水师范学院、甘肃民族师范学院和兰州工业学院以外,其余高校的技术进步滞后,再次证明技术进步滞后阻碍了甘肃省高校科技资源的综合效率提高。

三、结论与讨论

(一)主要研究结论

从2015年的截面数据看,甘肃省各高校科技资源利

用效率的差距较大,地处兰州市高校的效率较高,地处兰州以外的陇东学院、天水师范学院、河西学院、甘肃民族师范学院的效率较低。理工农医类高校科技资源的利用效率较高,文科类院校相对较低。兰州大学科技资源相对冗余,甘肃民族师范学院相对不足。从2011—2015年面板数据看,甘肃民族师范学院、天水师范学院、兰州工业学院、兰州城市学院、陇东学院这些新合并或新升级院校“十二五”期间发展迅速,科技资源综合效率较高,可能与政府加大投入,管理体制创新、共享规模经济效应有关。

表6 2011—2015年甘肃省内各高校科技资源的全要素生产率及分解

(二)具体政策建议

1.加强顶层设计,全面系统规划。科技资源是高校进行教学和科研的基础,合理配置科技资源是高校进行知识生产和技术创新的有效保障。要强化政府在科技资源配置上的责任,加强顶层设计,优化资源配置[5]。在制定预算时,既要发挥211大学、综合性大学科技创新的引领作用,同时兼顾地方性高校,尤其是地处兰州以外高校的发展,以便更好发挥地方性高校服务地方经济的功能,力争公平和效率兼顾。

2.提升高校科技资源配置的精细化水平,实行分类指导政策。目前高校科技资源配置已经进入了精细化阶段,单纯的增加科研经费并不能有效增加科研成果,政府相关部门和高校应把目光投放到存量调整和结构优化上,做到人才、科研经费、科研设备的最佳搭配,充分发挥科技资源的合力作用。甘肃省部分高校科技资源相对冗余,部分高校相对短缺。教育部门配置资源时,建议组织相关专家学者进行测算,按照经济学的投入-产出原理,寻求帕累托最优的实现途径。加大对偏远地区高校的科研经费投入,在一定时期内给予倾斜。甘肃省211大学和综合性大学的优势地位不可替代,科研资源投入和科研实力处于领先地位,但科技资源的利用能力并非处于领先地位。相关部门应积极支持并引导部分211大学和综合性大学进行科研体制改革,优化科技资源结构,提升内部管理水平,激活科研人员的积极性,提升现有科技资源的利用效率。

3.提升高校科技成果的转化能力。技术转让成交金额和高校专利授权数两个变量是评价高校科技创新的重要指标[6]。高校加强科技成果转化和吸收工作,鼓励有条件的高校通过设立科技园、创业园、孵化基地等形式,加强产学研创新,提高科技成果的产业转化率。

4.加强科研经费管理。近年来,随着国家加大对高校的科研投入,高校科研经费使用不当案件频繁发展。加快科研经费管理体制创新,提高科技资金使用效率已成为社会关注的热点之一[7]。建立研发经费投入的稳定增长机制,进一步保证研发经费在国家财政投入中的地位[8],同时高等院校要强化科研经费规范化管理,创新新时期财务和审计制度,确保专款专用,提高科研经费的使用效率。

[1]刘伟,曹建国,郑林昌,等.基于主成分分析的中国高校科技创新能力评价[J].研究与发展管理,2010,22(6):121-127.

[2]沈能,宫为天.我国省区高校科技创新效率评价实证分析——基于三阶段DEA模型[J].科研管理,2013,34(12):125-132.

[3]杨清可,段学军.基于DEA-Malmquist模型的高新技术产业发展效率的时空测度与省际差异研究[J].经济地理,2014,34(7):103-110.

[4]廖虎昌,董毅明.基于DEA和Malmquist指数的西部12省水资源利用效率研究[J].资源科学,2011,33(2):273-278.

[5]欧宏政,杜卫国.构建绩效综合评价体系完善高校资源配置机制的实践与探索[J].高校财会研究,2016,27(32):32-35.

[6]刘娜娜,王效俐,韩海彬.高校科技创新与高技术产业创新耦合协调发展的时空特征及驱动机制研究[J].科学学与科学技术管理,2015,36(10):59-69.

[7]纪叶琴,杨瑾,2014.科研单位科研经费规范化管理的探讨[J].农业科研经济管理(3):35-37.

[8]张果,郭鹏.技术创新与经济增长:基于结构方程模型的路径分析[J].生产力研究,2016,286(5):27-30.

(责任编辑:C校对:T)

F204

A

1004-2768(2016)11-0106-04

2016-09-01

兰州市2015年第二批科技计划项目“医学教育成本核算与补偿的经济学研究”(2015-2-80);2015年甘肃省社科规划项目“甘肃省文化产业发展的金融支持研究”(YB072)、“甘肃省中药养生业与旅游业深度融合研究”(YB069)

蒋小鹏(1968-),男,甘肃甘谷人,甘肃中医药大学计财处高级会计师,研究方向:账务管理;周菲(1979-),女,甘肃武山人,甘肃中医药大学信息工程学院副教授,研究方向:概率论与数理统计。