新媒体时代多元识读视角:大学英语读写能力优化的实验探讨

高江梅

(济南大学 外国语学院,山东 济南 250022)

新媒体时代多元识读视角:大学英语读写能力优化的实验探讨

高江梅

(济南大学 外国语学院,山东 济南 250022)

随着新媒体时代的发展,传统识读能力已无法满足学习者的需求,多元识读能力作为一种新的识读理念已引起人们的广泛关注。在考察非英语专业大二学生英语学习状况的基础上,进行了注重培养大学英语多元识读能力的教学实验。实验结果表明:多元识读教学模式优化了传统的识读形式,对大学生英语读写能力的提高起到了积极的作用。

多元识读;大学英语;教学实验;读写能力;新媒体时代

随着计算机的普及和互联网技术的飞速发展,人类进入了全新的新媒体时代。与传统媒体如书籍报刊、广播电视等不同,新媒体的含义极为广泛,它是指那些以数字化技术为依托, 以互联网为主要传播手段的媒介[1]。在现代社会人们的交流中,除了语言之外,图像、颜色、声音和动作等符号资源不再处于辅助位置,已和语言符号共同参与意义的构建。人们的交流不是单一模态的交流,而是多模态的交流。因此,传统的以读写为主的识读能力已不够用,对学生不仅要进行语言、文字表达能力的培养,更重要的是要进行多元识读能力的培养[2]。

一、理论背景

多元识读的概念是1994年由西方一些著名学者组成的新伦敦小组首次提出的。两年后,该小组在《哈佛教育评论》上发表论文“多元识读教学:设计社会未来”,被认为是多元读写研究的发端[3]。2000年,Cope 和 Kalantzis出版了《多元识读:识读学习和社会未来的设计》,更是将识读能力的研究引入了一个全新领域[4]。不同学者对多元识读的定义也不尽相同。 Gallego和Hollingsworth 认为,多元识读应该涵盖学校识读、社区识读和个人识读,多元文化观点也应融入社区和个体范围[5];Duncum认为多元识读是交互运用不同的交流模式而获得意义[6]。Spiliotiopoulos则提出,多元识读能力是指人们理解多种信息传递和信息网中的各种模态语篇的能力,这种能力的培养有助于提高学生的批判性思维能力和跨文化意识[7]。

国内学者中最早进行相关研究的是胡壮麟教授。他将“multiliteracies”译为“多模态识读能力”或“多元识读能力”,并指出多元识读能力包含文化识读和技术识读,其中技术识读就是指多模态识读[8]。朱永生在研究国外多元识读实践项目的基础上,提出应把培养学生的多元识读能力提到国家战略高度[9]。此外,韦琴红[10,11]、王惠萍[12]、张义君[13]等分别从大学生多元识读能力的现状及培养模式、多元识读教学法的理论框架及教与学的模型、多元识读能力在阅读教学中的培养等角度作了论述。

综上所述, 多元识读既是一种新的理论, 也指一种新的识读能力。 多元识读能力不仅包含传统的读写识读能力, 还包括视觉、听觉、文字、空间、姿态以及现代信息网络时代的技术识读和信息识读等多种识读能力。

二、实验设计与过程

(一)实验对象和目的

本实验研究的受试对象是山东省某高校非英语专业二年级两个合班的学生。这些学生已在校学习一年,已适应大学生活并逐步形成了自己的学习习惯和学习方式。教师首先对参与实验的两个合班学生大一期末考试中的阅读与写作成绩进行了统计整理,随后对两个班成绩的独立样本进行T检测,结果表明两个合班学生的英语阅读与写作水平没有显著性的差异,随即指定一个合班为实验班,一个合班为对照班。本研究的目的是探讨在新媒体时代如何优化学生的大学英语读写能力。

(二)实验工具

本实验研究的工具是问卷调查,对学生实验前后的阅读与写作成绩作统计分析。调查问卷主要是用来了解学生的英语学习动机、学习方式、获取信息的渠道以及对现有教材和教学方法的看法等。问卷在参考了相关英语学习问卷调查的基础上,经过反复修改,主要包括5个项目15个问题。每个问题设有5个等级量表:1=十分同意;2=同意;3=不确定;4=不同意;5=强烈不同意。

本实验研究统计分析了学生的两次阅读和写作测试成绩的分数。第一次测试在大二的第一学期初进行,第二次测试在学期末。两次测试的难度与题型都与大学英语四级考试保持一致。作文批改严格按照四级作文的标准进行,成绩由三位教师批阅后取平均得分。

(三)实验过程

教学实验在非英语专业二年级学生的第一学期进行,共计16周。在整个学期的教学过程中,实验班与对照班所采用的教材、教学进度及授课时数完全相同。所不同的是,教师在实验班授课时引入了多元识读的概念及相关理论,指导学生进行网络自主学习,根据课文主题制作PPT,在课堂展示并计入平时成绩。同时,鼓励学生在改编课文的基础上,进行角色扮演,让学生亲身体会不同的符号资源在意义整体构建过程中的作用,提高学生自身的多元识读意识和能力。在对照班的授课中,教师采用传统的大学英语读写授课方式,即由教师在课上讲解语言点,课下学生自主阅读和写作的方式。虽然也让学生进行PPT制作,但没有进行多元识读知识方面的介绍及相关训练。

三、实验结果与讨论

对本次实验结果进行了问卷调查,共发放调查问卷158份,收回有效问卷156份。笔者对调查数据进行了描述性统计和定量分析。

(一)问卷调查结果与分析(见表1)

表1 非英语专业学生大学英语学习情况调查

根据表1的调查统计数据,只有26%(6.5%+19.5%)的学生真正喜欢学习英语,大部分学生学习英语是为了考试或找工作的需要,说明不少学生英语学习比较被动,学习的积极性与主动性较差,而且绝大多数的学生(35.7%+41.7%)只限于课堂学习。虽然87.4%(45.7%+41.7%)的学生主张课堂学习与课外自主学习相结合,但课下主动用手机或电脑学习的学生却只有26%(9.4%+16.6%),阅读其他相关书籍的学生只有17.4%(6.5%+10.9%)。这也说明大学生面对庞大的网络资源却不知如何选择有用的信息,这是他们较少利用手机、网络等学习的原因。对于目前使用的教材,71.4%(31.3%+40.1%)的学生认为教材所选内容陈旧,无法引起他们的学习兴趣。80%(34.5%+45.5%)的学生希望教材有配套的网络学习平台。对于传统的教师讲授、学生记笔记的授课方式,25.4%的学生不同意采用这种教学方法,22.3%的学生表示出强烈的反对,绝大多数学生(30.6%+51.1%)赞成教师为主导,学生参与的授课方式。94%(42.4%+51.6%)的学生支持建立网络互动平台,这个统计结果大大出乎我们的意料。究其原因,可能主要是大学英语都是合班上课且没有固定教室,师生难以进行有效地沟通。而相对于面对面的交流,学生更喜欢网上交流。

(二)阅读与作文成绩结果与分析

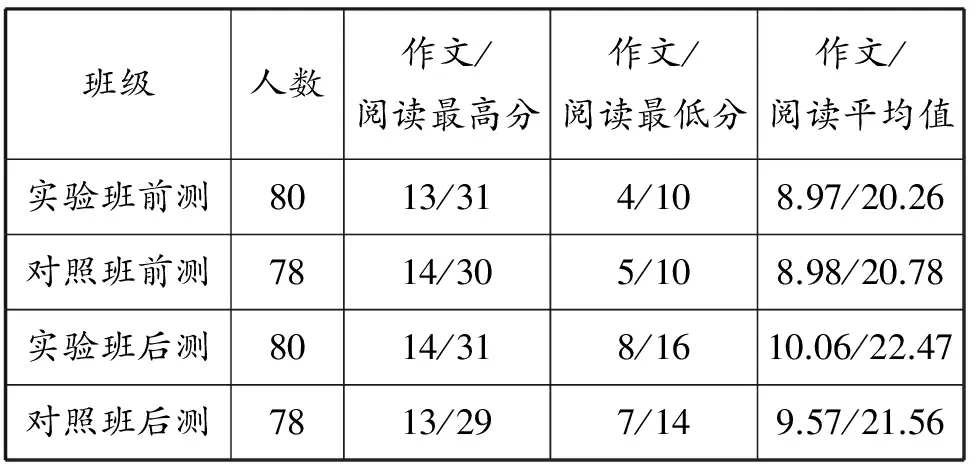

教学实验结束后,我们把两个合班学生的阅读(满分35分)与作文(满分15分)的前测与后测成绩进行了统计、对比,结果如表2所示:

表2 实验班与对照班学生的阅读与写作成绩对比

从表2可以看出,实验班与对照班作文与阅读前测的平均成绩差别不明显,甚至对照班的成绩还要高一些,这说明两个班在教学实验开展前,学生的读写水平并无显著差异。一个学期的教学实验结束后,实验班与对照班学生的英语阅读与写作成绩均有所提高。通过数据对比我们还发现,引入多元识读概念教学的实验班比采用传统教学方式的对照班成绩提高的幅度明显: 实验班学生的英语写作、阅读成绩的平均分由实验前的8.97与20.26分别提高到实验后的10.06 与22.47,提高分别为幅度为1.09与2.21分; 而对照班学生的作文与阅读的平均成绩仅分别提高了0.59 与0.78分。究其原因,实验班的学生学习方式更加多元化,PPT课堂展示及角色扮演提高了学生的学习兴趣与课堂活动参与度,多感官的协同运作极大地提升了学生的学习效率与成就感。

四、对策与建议

(一)转变传统的教学理念和教学方式

一直以来,英语读写能力的培养是大学英语教学的主要任务, 其结果是其他模态被忽视,教师授课、学生记笔记的灌输式教学方法大大限制了学生的学习内容和获取知识的渠道,学生成了知识的被动接受者。而在新媒体时代, 网络技术和多媒体技术的广泛运用改变了教育、学习的环境,教学过程也从平面化走向多模态化。从某种意义上来说,多元识读不是一种教学方法而是一种教学理念,该理念是从传统意义上的识读到多元识读的转变,是从语言到模态的认识。因此,要求教师要与时俱进,跟上信息技术日新月异的发展。教师除了要不断提高自身使用计算机的技能外,更要从多元识读的视角来发挥主导作用。教师应对常见的符号模态进行详细的阐释,帮助学生了解这些符号的意义潜势、局限以及符号与符号之间的关系;教会学生如何通过媒体和网络来使用多种符号模态来表达意义,并增强对网络信息等各类文本的批判能力;还可以倡导以程式语为模块来识记词汇。教学方式要从以“教师为中心”的知识传授为主的教学模式转到以“学生为中心”的注重培养学生自主构建知识的教学模式。

(二)采用基于APP 的多模态的自主学习模式

在信息时代中长大的大学生对智能手机和电脑有着与生俱来的喜好,他们更喜欢接受新鲜事物,追求信息的及时性与时尚性,对手机和电脑使用频率很高,但多数时间是用来浏览信息、听音乐、玩游戏,交友聊天等,这一点从我们的问卷调查中也清晰地反映出来。其实,现在市面上有许多比较好的英语学习APP,如扇贝听力、百词斩、拓词、英语趣配音等,学生可以根据自己的学习水平和爱好,自由选择下载这些集声音、图像、颜色于一体的学习资料,通过手机或Pad进行自主学习,自行制定学习计划与进度,不受时间与地点的限制,提高学习兴趣,使学习过程主动化、自主化和个性化。

(三)构建师生多元互动平台

进入大学学习以后,新的学习环境和学习方式使许多大学新生不太适应,尤其是平时缺乏老师的监督与指导,他们往往感到非常困惑,即使有问题也不知如何寻求老师的帮助。因此,建立有效的大学英语教学多元师生互动平台迫在眉睫,这也是提高课堂教学效果的必要手段。教师上课时要注重沟通式教学, 设计“模拟剧场”“角色扮演”“旁白与独白”等形式,让学生产生身临其境的感受,掌握各种符号的意义潜势,进行新的意义建构。教师还可以改变传统的作业方式,要求学生以PPT的形式完成部分作业,并对学生PPT作业中所使用的英语文本的字体、字号、颜色以及插入的图片、音乐、链接等做出一定的要求,让学生在PPT制作过程中逐步提高自己的英语多元识读能力。此外,教师还可以要求学生利用电子邮件、论坛、QQ 群、微信群等方式共享学习资料,并进行在线讨论与答疑,及时了解学生的英语学习动态与需求。

五、结语

多元识读既包含传统的语言读写能力,又不局限于此,它与现代信息技术的掌握及人与人之间动态的信息交流有着十分紧密的关系。如何在新媒体时代优化学生的读写能力已成为目前高校教学改革的主要目标之一。结合英语教学和学生现有的学习状况,转变传统的教学理念和教学方式,通过整合文字、声音、图像、动作等多种符号资源,营造多模态的语言自主学习环境,构建多元的师生互动平台,潜移默化地转变学生的读写学习方式,促进学生学习的自主性与主动性,不断提高其多元识读能力和综合素质。当然,学生多元识读能力的培养不是一朝一夕的事情,不仅需要贯彻在日常的教学活动中,而且需要学校、教师与学生的共同努力。

(责任编辑:黄白)

[1]葛俊丽,罗晓燕.新媒介时代外语教学新视角: 多元识读教学法[J].外国语,2010(5):13-19.

[2] 胡壮麟. 社会符号学研究中的多模态化[J].外语教学与研究,2007(1):1-10.

[3] New London Group. A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures [J]. Harvard Educational Review, 1996 (1): 60-93.

[4] COPE B, KALANTZIS M. Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures [M]. London: Routledge, 2000:17.

[5] GALLEGO M A, HOLLINGSWORTH S. Introduction: the idea of multiple literacies[C]// GALLEGO M A, Hollingswoth S.(eds.). What Counts as Literacy: Challenging the School Standard . New York : Teacher College Press, 2000:207-228.

[6] DUNCUM P. Visual culture isn’t just visual: Multiliteracy, multimodality and meaning [J]. Studies in Art Education, 2004(3): 252-264.

[7] SPILIOTIOPOULOS V. Developing multiliteracies in adult ESL learners using on-line forums [J]. International Journal of the Humanities, 2005(1): 1291-1304.

[8] 胡壮麟, 董佳. 意义的多模态构建[J].外语电化教学,2006(6):3-12.

[9] 朱永生. 多元识读能力研究及其对我国教学改革的启示[J].外语研究,2008(4):10-14.

[10] 韦琴红. 多模态化与大学生多元识读能力研究[J].外语电化教学,2009(2):28-32.

[11] 韦琴红. 超文本化与大学生多元识读能力培养模式研究[J].杭州电子科技大学学报(社会科学版),2010(4):44-47.

[12] 王惠萍. 英语阅读教学中多模态识读能力的培养[J].外国语,2010(5):20-25.

[13] 张义君. 英语专业学生多元识读能力实证研究[J].外国语,2011(1):45-52.

In the New Media Age:an Empirical Study from the Multiliteracies Perspective Optimization of College Students’ English Reading and Writing Competence

GAO Jiang-mei

(School of Foreign Languages, University of Jinan, Jinan 250022, China)

With the development of the new media age, the traditional literacy is hard to meet the demands of the learners. Mutiliteracies, a new concept, has attracted widespread attention. Based on investigation of the current situation of Non-English major sophomores English learning, an empirical study is conducted to cultivate students’ multiliteracies. Results show that the pedagogy of multiliteracies optimizes the traditional literacy and has a positive effect on the improvement of college students’ English reading and writing competence.

multiliteracies; college English; teaching experiment; literacy; new media age

G642.0

A

1671-9719(2016)10-0074-04

高江梅(1975-),女,山东临沂人,讲师,研究方向为应用语言学、英语教学。

2016-07-16

2016-08-02

山东省高校人文社科研究计划项目“模因论视角下的英语程式语习得研究”(J14WD62);济南大学外国语学院教研项目“大学英语多模态教学模式下学生多元识读能力的培养研究”(WYJY201406);济南大学教研项目“大学英语教学中微课和慕课的资源建设和翻转课堂的实践分析——以济南大学为例”(J1509)。