向周谷老求教

赵建民

向周谷老求教

赵建民

今年11月10日是复旦大学教授,曾任第六、第七届全国人大常委会副委员长兼教育科学文化卫生委员会主任的周谷城先生逝世20周年纪念。周谷城先生去世后没有举行追悼会,曾具有国家领导人的身份而在逝世后不举行追悼会的,确实是开风气之先。

周谷城先生在新中国成立前就一人写有《中国通史》《世界通史》两部大著,这在至今还尚无第二人。改革开放以后他主编颇有影响的《中国文化史丛书》《世界文化丛书》,积极投身于学术研究活动,起着引领和指导作用。周谷城先生曾担任过复旦大学历史系主任和大学教务长等职,是极为著名的学者和社会活动家。笔者从1959年起就读于复旦历史系至1964年毕业,在这期间,周谷城先生给我们讲授了“世界古代史导言”和当时高校中率先开设的“世界文化史”课程。由他主持的热闹非凡的“评‘欧洲中心论’”的学术讨论会,以及他发表的诸多论文在学界引起争论,这给我们留下了深刻的印象,但我和他没有直接的交往。

1984年初,我应《中国大百科全书·外国史卷》责任编辑满运新先生所约,撰写中国世界史学者周谷城辞条。后来,当辞条写成后请他审阅时,他非常认真,亲自动手在几处作过改动后说,“写得很实在,同意发表。”(后刊于《中国大百科全书·外国历史Ⅱ》(1990年1月,第1153页)。

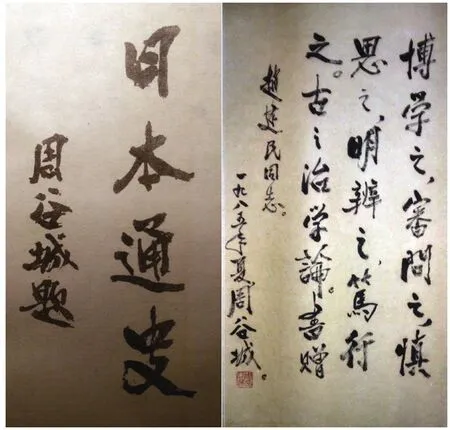

1985年初夏,我拜谒从北京返回上海寓所的周谷老。落座后我直说:“周先生,五六十年代之交时,您给我们讲课,如今我亦搞世界史,想请您写一条有关治史经验的条幅,作为座右铭……”我的话还没说完,周先生就站起来走到书桌旁,拿出宣纸、磨着墨,握笔就写。他嘴里喃喃地吟诵:博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。突然,他停下笔对我说,“以上这几句话不是我的发明,而是前人所言,是古人治学的经验之谈。”接着,他在宣纸上继续往下写了“古之治学论”五个字。周谷老平生为人书写题签条幅的为数颇多,我发现,他在书写古典词句时与众迥异的是也用上了标点符号,这可说是中国书法史上的一种创新;同时,也表明他那善于古为今用、古今贯通的治学风格。

1987年,周谷城与作者合影

左图:周谷城为《日本通史》题写书名;右图:1985年周谷城写给作者的条幅

1987年早春,我去北京出差,顺道去谷老住所拜访,当时正值湖南电视台为谷老拍摄录像,热闹非凡。拍摄结束后,谷老开口对摄制人员说:“来!我们俩是复旦大学校友,也给我们拍一张。”他就拉了我在客厅里的沙发上坐下,我就借机向他认真地汇报工作,他也很聚精会神地听着。湖南电视台拍摄的这张照片是我与谷老唯一的一张两人合照,很有保存价值。

合影结束后,我在客厅里看到书架上密布着来自四面八方的贺年卡,我也高兴地看到由我寄去的贺卡。周谷老问我:我给你的贺卡收到吗?我迅即回答:收到,收到,谢谢谷老!他接着问“上面写的是什么?”我答:“周先生写的是‘祝建民同志学与时进。’并有先生和师母李伯冰的亲笔联署。这就是要我认真地做学问,做学问必须要跟上时代步伐。”他听了连连点头,于是就侃侃而谈怎样做学问的事了,“做学问要靠自己的刻苦钻研,也要勇于吸收别人的长处,要善于与人合作”等等。当时,我因受学校电教中心主任薛国良委托,拟请谷老安排出时间,拍摄他的录像片,以供新生入学教育用。谷老当即回答:“我这辈子不搞祝寿、不写传记,学校就不用拍摄我的,而应该宣传复旦大学。”谷老所想到的是整体而唯独没有他自己。

1988年春节前,我向谷老汇报了我们国内学者正在合作编写建国以来第一部《日本通史》的事,恳请他为此题写书名。他听后就问,是写横的还是竖的?当我尚未回答,他就说:“横式竖式各写一张,让出版社去选定吧!”他当即挥毫写成了交给我。春节后,他回校视察工作,巧遇于文科大楼电梯口,他就问起《日本通史》出版事说:“你们几个人合作编写要比一个人写好得多,应早早出版。”在周谷老的热情关怀下,《日本通史》于1989年8月由复旦大学出版社出版,1991年8月由台湾五南图书出版有限公司出版繁体字本并多次印刷,作为“学术专著、大专教材”在台湾及东南亚地区发行。

我已年奔八旬,退休多年,但回顾与学术大师、杰出的社会活动家周谷老的交往,尽管时间很短、交往也不是很多,然而,仅凭前述琐事,就深感在与周谷老的交往中,确实获得许多教益,真是终身都受用不尽。今天我们纪念他逝世20周年,将导师的谆谆教诲永远铭记心间,在崎岖不平的科学征途上,沿着周谷城先生踏出的脚印,继续前进!

(作者为复旦大学历史系退休教授、复旦大学日本研究中心兼职研究员)

责任编辑 周峥嵘