孙中山的基督教葬礼为何鲜为人知

宋时娟

孙中山的基督教葬礼为何鲜为人知

宋时娟

左图:宋庆龄与孙科、孙治平父子在铁狮子胡同行辕孙中山灵堂前合影(此照为上海孙中山故居纪念馆藏);右图:1924年11月19日孙中山在上海莫利爱路寓所(今香山路7号)的留影

1925年3月12日,孙中山在北京铁狮子胡同逝世。当天,遗体运至北京协和医院进行防腐处理,19日灵柩移至中央公园社稷坛公祭。移灵前,鉴于孙中山“基督徒”的身份,亲属决定为他举行基督教“祈祷礼”(或称追思礼、追思仪式,统称葬礼)。对此,苏联顾问鲍罗廷以及部分国民党人士表示强烈的反对。不仅国民党内意见分歧很大,甚至共产党方面也表示抗议。最后,经多方协商,国民党中央执行委员会下属的治丧处决定,由孙中山家属自行举行“家祷”,与国民党方面无关。长期以来,关于孙中山基督教追思仪式,仅常见于基督教内人士的回忆和追述。或许出于淡化“革命领袖”基督徒形象的目的,亲历了丧葬整个过程的国民党人士大多避而不谈,海峡两岸权威的孙中山年谱中都缺乏记载。近年来,随着学术研究的逐步深入,在关于孙中山宗教信仰或者孙中山丧仪的研究文章中有所提及,但又缺乏历史细节的呈现。因此,这场有过争议又长期被忽略的基督教追思礼并不为世人所熟知。

谨以本文纪念杰出的爱国主义者、民族英雄和中国民主革命伟大先行者孙中山先生150周年诞辰。

宋庆龄在孙中山病逝的床榻前留影(上海孙中山故居纪念馆藏)

1925年3月19日孙中山基督教追思仪式现场照片,原刊于《哀思录》

一、孙中山临终承认是基督徒,家族主张举行“宗教祈祷礼”引纷争

1924年10月冯玉祥在北京发动政变后,邀请孙中山北上共商国是。不幸的是,孙中山途经天津时病情加重,到北京后就一病不起,1925年3月12日病逝于铁狮子胡同行辕。临终前,孙中山不忘国事,留下《国事遗嘱》和《致苏联遗书》。对相伴十年的夫人宋庆龄,孙中山尤为放心不下,还留下一份《家事遗嘱》。在3月11日下午签署遗嘱时,孙中山特意把廖仲恺夫人何香凝请到房间里,请她对宋庆龄多加照顾,说宋庆龄“亦同志一分子,吾死后望善视之,不可因其为基督教中人而歧视之”。3月13日天津的《大公报》以“遗嘱以外之特嘱”对此进行了报道,指出孙中山之所以有此“特嘱”,是因为廖仲恺为反基督教运动之一人。孙中山早年在香港读书时,受洗为基督徒,在其革命生涯中对基督教的信仰也有所变化,但临终前他嘱托宋庆龄转告岳母倪珪贞,说他是一名基督徒。[1]孙中山遗嘱起草者汪精卫也表示说:“中山先生曾说他是基督教徒,临终并未否认。”[2]但孙中山逝世后,当亲属准备为孙中山举行基督教“宗教祈祷礼”时,却一度引起了纷争和抗议。

孙中山逝世当天,中国国民党中央执行委员会对外发布讣告,并决定在铁狮子胡同行辕组织治丧办公处,“推定于右任为主任,下分四股,股长为孔庸之、汪精卫、李烈钧、宋子文四人,此外股员甚多,总计在三百人左右,治丧处事务,即由该处处理”。[3]12日正午,宋庆龄与孙科、戴恩赛、宋子文等亲属护送孙中山遗体至协和医院施行防腐手术。3月15日孙中山遗体在协和医院施行防腐手术后举行了小殓,治丧处决定19日上午11时灵柩由协和医院礼堂移至中央公园社稷坛大殿公祭。

3月17日晚上,治丧处为移灵事召开会议,对移灵前是否要举行宗教祈祷仪式,党内出现了纷争。孙中山的家属,很可能是治丧处的孙科、宋子文和孔祥熙,认为孙中山是基督徒,“拟依基督教典礼,举行祈祷”。而部分国民党党员,“颇表反对……异常痛恨,谓孙氏为国民党总理,向反对基督教甚力,今之出此,不独玷污孙氏,且玷污国民党精神,孙氏家属不能孤意出此。兹闻各省留京党员,向党部表示抗议,并向其家属警告,如该党党部不能善□处理,或将逼成捣毁协和教堂之变云”。[4]另有反对的理由是:“如果举办基督教追思礼,就等于仅把孙博士当作一名基督徒来看待,这是对孙博士优秀人格的一种设限,是在冒险。他们声称,孙博士属于整个国家,属于所有宗教派系。他们说,如果举办了基督教追思礼,那么佛教、伊斯兰教、道教等其他宗教的信徒也有权要求举行属于他们各自宗教的仪式。”[5]

苏联顾问鲍罗廷也表示强烈反对。3月17日当天午后,鲍罗廷因孙科等主张在移灵之时,为孙中山在协和医院教堂举行基督教祈祷礼,“与孙科等抗议甚烈”。[6]但鲍罗廷的反对,遭到孔祥熙的驳斥。孔祥熙有这样一段回忆:

鲍罗廷想把孙博士的遗体运到广东。孙夫人和其他人都坚持举行基督教追思礼拜,因为孙博士是一名基督徒。对此我和鲍罗廷之间产生了很大的争议。是的,我们以前就持有不同看法。比如,他曾经问过我为什么我是一名基督徒。但是这次引发了争辩,陈友仁也牵扯进来了。我请陈友仁准备基督教追思礼方案,他将之告诉了鲍罗廷。鲍罗廷很是不安。他来见我,表示不能那么做。他说,孙博士是国民党的领袖,国民党党员们不想举行基督教追思礼拜。他说:“假如举行基督教仪式,俄国人会怎么看我?”我告诉他,我不管俄国人怎么想。我说,孙博士的家人决定要举行基督教追思仪式,我的职责是进行筹备安排。然后他说:“要是有人投放炸弹呢?”我说:“谁要扔炸弹?肯定不会是你!”他说:“哦,我不知道,有不喜欢举行追思礼拜的人,也许他们会有所举动。”我说:“你请便,放马过来吧!”[7]

据报载,正与国民党开展合作的共产党人亦对此“宗教祈祷仪式”表示了抗议:“谓国民党反对基督教,不宜采用此种仪式。”[8]当时,有着共产国际背景的非基督教运动盛行,共产党人蔡和森,国民党人朱执信、廖仲恺等都是这场运动的拥护者。被国共两党奉为领袖的孙中山将举行基督教追思礼,无疑是对这场运动的否定和打击,自然遭到这批反基督教人士的强烈反对。

为了消除影响,宋子文代表家属请路透社发出一电文云:“上海某某数报,对于孙中山之殡礼,有重大之误会,孙之家属,不能不加以声明。孙于弥留之际,曾言彼当以基督教徒而死,且一再言其一生主张,政教分离,孙之家属亦奉基督教,因孙有遗言,决议虽其党中同志多非基督教徒,而仍举行宗教式家祭礼云。”[9]

左图:朱友渔(1886-1986),孙中山基督教追思仪式的助理牧师;右图:刘廷芳(1891-1947),受邀担任孙中山基督教追思仪式的主持牧师

1925年孙中山去世后,参加孙中山葬礼的孙科、孙治平父子和孙中山连襟孔祥熙。孙科和孔祥熙都是孙中山治丧处成员,他们是孙中山基督教葬礼的重要主事者

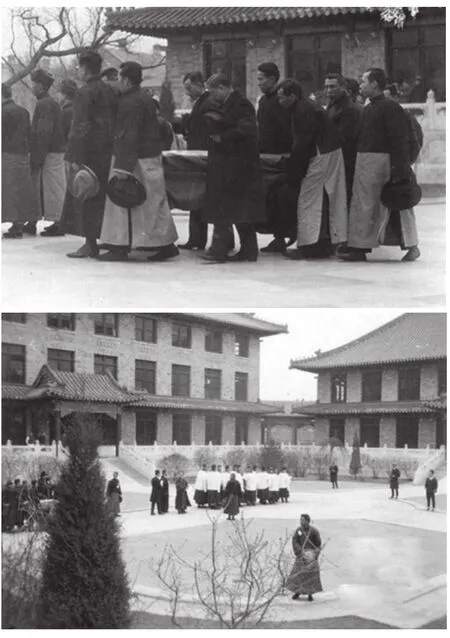

上图:1925年3月孙中山去世后,协和医院内舆榇的家属和国民党人士;下图:1925年3月19日,北京协和医院内身穿长袍白罩衣的唱诗班人员行走在舆榇队伍前面

二、国民党向家族妥协 ,基督教“家祷”顺利举行

尽管党内有反对意见,但因家属坚持,国民党方面只能表示妥协。3月18日,治丧处发出通告:“孙中山先生灵柩于明日(19)上午11时,由协和医院发引,先生亲族,宋夫人、公子哲生暨孔庸之、宋子文诸君,拟在发行之前,在医院礼堂,举行家祷。党员对之或有异议,惟中央执行委员会,谓此为家族行动,与党无关,党不因此而生若何影响,亦不负若何责任,故决议放任。”[10]汪精卫是国民党中执委会中持“放任”态度的代表,“当中山先生去世之后,孙夫人与孙哲生主张在协和医院举行基督教的仪礼,有一部分人反对,我当时是放任的,因我生平主张尊重别人的信仰”。[11]

一经得到同意,孙氏家属即着手筹备追思仪式。首先,由孔祥熙出面聘请时任燕京大学校长助理、神学系主任刘廷芳担任主持牧师。刘廷芳与宋子文同为上海圣约翰和美国哥伦比亚大学的校友,与宋家的关系颇为密切。刘廷芳拟定了追思礼方案,交由林森、孙科、孔祥熙和宋子文、宋庆龄讨论。他回忆道:

孙夫人对悼念仪式非常用心,提出了几首要在仪式上演唱的赞美诗。……孙夫人还告诉我在仪式队伍中,一定要有穿礼仪服的唱诗班,因为孙博士在孩童时代曾在一个唱诗班唱歌。……我特意在仪式队伍前面安排了一个大型的穿礼仪服的唱诗班,由我的学生构成;他们在数千民众的注目下缓慢地走过协和医学院的校园和街道,人群中就包括那些曾威胁向我们投掷石子的人。[12]

为了保证追思仪式的顺利举行,孔祥熙请时任京畿警卫总司令的鹿钟麟负责警卫工作。应宋庆龄的要求,刘廷芳邀请了两名卫理公会的大主教光临仪式,还邀请了北京协和医院礼拜堂的牧师朱友渔担任仪式的助理主持。

3月19日上午数万民众纷集于协和医院门外,10时孙中山基督教追思仪式顺利在协和医院礼拜堂举行。3月20日《大公报》报道移灵情况时,简要介绍了“行祈祷礼”的过程:

因礼堂不能多容人众,故得入内观礼者仅为二百人。主礼者为刘廷芳,赞礼者为朱友渔。先奏乐行开会礼,次由刘主礼宣训,次唱歌,次祈祷,次念圣经,次又唱歌,歌毕。刘主礼致词,略谓孙先生屡遭困难,百折不回,是一种最富有之信仰心;共和尚未成功,民众尚须努力,是一种优美之希望心;爱国爱同胞爱世界,是一种大公之博爱心。望也,爱也,皆上帝所以昭示于世界者,故孙先生在上帝则为一极好之人云云。次朱赞礼致吊词,略谓先生临终特嘱善视宋夫人,不可因其为基督教中人,而歧视之。可知先生不将政治宗教混为一谈,故先生实亦一信仰宗教者云云。次孔庸之代表家属致谢词。词毕,礼成,遂由汪兆铭、于右任等,行举柩出院之礼。[13]

3月20日《晨报》对整个移灵过程进行了更为详细的报道,其中“举行宗教祈祷”的详情如下:

闻先期由孙行辕制定一种观礼券,分赠赞同此种仪式之亲友党员,以便与会。孔祥熙并派二人在礼堂门口检视,凭券入场。礼堂正面,以水仙夹竹桃木兰花扎成花山,中悬孙遗容。十时,举行祈祷式,男女来宾鱼贯入席,宋夫人首蒙丧纱,坐于距孙像之逼近处,感念亡人,时挥情泪。主礼者为刘廷芳,赞礼者朱友渔。先奏乐,琴位设在遗像右侧,其声恍如发自后方者。闻此种装置特别,为东亚第一之乐品,汪精卫、马超俊、俞毓西等,以手抬舁棺者至礼堂,由李仙根等先设木凳二,灵柩即位置于其上,棺之左右两端,各有铜环三个,前后各一个,以便移动时,手提之用。棺上覆以青天白日之国民党党旗,及国民党新创之国旗。导引员十四人,分为两行,每七人一组,各着牧师服,青长衫,外罩白套,纽扣向后,手持长二尺许之白蜡一支。刘廷芳宣训,大意谓孙为中国第一人,今日升天,与上帝会面,今日举行家祷,即求先生与上帝共同休息云云。次奏《求主与我同居》之乐歌,乐声与歌声齐奏,音韵凄其,满堂黯然。全堂起立,举行吁神式,朱友渔诵圣经第二十四章,大意系默祝灵魂与上帝同安。次奏孙平时最赞美之《丁尼孙的渡歌》一章。

旋由刘廷芳致诔词,略谓孙:为基督教信者,家族亦为耶稣教徒,故举行耶稣圣主式之家祷礼。就孙一生功业言,约可得与圣经相合之数点:(一)信仰心。(二)希望心。(三)博爱。即与圣经所云“信,望,爱”三点,完全相同,足证孙为基督教徒。他现在回去见上帝,是到天父怀里去休息。他的精神,仍然存在宇宙之间,故我们今日来祈祷,是信仰孙来继续他的希望而工作,换言之,为自己祈祷,以合圣经所云“永生”之原则。

左图:1925年3月19日,协和医院礼堂门前为孙中山送葬的民众;右图:1925年3月19日,协和医院礼堂门前为孙中山送葬的民众和卫队,甘博档案中此照片英文文字说明为:孙中山葬礼,协和医院

次奏歌,歌题为《耶稣啊,你是我灵的挚友》,全场男女来宾,多属耶稣教徒,亦按琴音唱和,约五分钟乐止。由徐谦致唁词云,孙逝世前一日,为三月十一日,他说他(指孙)是一个耶稣教徒,受上帝使命,来与人间罪恶之魔宣战,此话系他的挚友所述,当然可信。令我大受感动,我认定孙为耶稣教之信徒,当民六护法之役,我任广东政府之秘书长,与孙闲谈时,孙亦云彼是基督教徒,当时,我问为何不到礼拜堂去做礼拜,他说我是革命党,恐行动上与基督教以不便。故只心中崇拜。举世之人,只知孙为革命党,须知耶稣亦为革命党。耶稣之天国主义,反帝国主义反对资本主义,实行共产主义,爱仇敌主义,与三民主义完全符合。故孙可为中国基督教之发明者。孙临终时,深恐他的同党反对他的夫人是耶稣教徒,即嘱托同志,勿以基督教徒而行欺侮,孙之爱护夫人,即信仰基督教。孙遗体虽在人间,他的灵魂确已追随上帝升入天堂。

次孔祥熙代表遗族致谢词毕,刘廷芳令奏歌,并云此歌名为《生命美满之圣言》系孙生时最爱好之诗歌。死者有知,当来享受。次令来宾低首,虔诚祷告。又奏《永久的平安》,又举行锡安式,奏乐,礼成。[14]

与《晨报》《大公报》对追思礼的详细报道相反的是,国民党机关报《广州民国日报》对此一语带过,上海《民国日报》在报道“移灵大典”时则只字未提。仪式举行时,汪精卫没有出席,他害怕人们批评他,所以坐在外面,李烈钧也在外面。

三、有关当事人的事后回忆、避讳和否认

仪式结束后,接受《字林西报》记者采访的国民党员声称:“尽管基督教追思礼会伤害到他们的事业,但他们一定会尊重孙逸仙博士及其家人的愿望。他们否认分歧让党内产生分裂,但承认分歧引起了强烈的不满情绪。”[15]

3月19日移灵到中央公园社稷坛后,3月24日举行公祭,4月2日移灵到西山碧云寺暂厝。孙中山丧事结束后不久,葬事筹备处编撰出版了3册《哀思录》,详细记述了孙中山北上、病逝及至移灵碧云寺暂厝的经过,对19日移灵前举行的“家祷礼”却是一语带过,如“十时自医院舁榇至大礼堂行家祷礼”“十时举行家祷礼毕……”。

而当时参与孙中山葬礼的国民党人士事后大多避讳提及追思仪式。比如,治丧处成员邹鲁,在1943年的回忆录中仅提到移灵,未提及移灵前的追思礼。[16]孙中山遗嘱证明人之一何香凝,1961年所撰《我的回忆》中只谈到1925年孙中山逝世前一天,孙中山交代她爱护宋庆龄的情况,但避谈孙中山说宋庆龄是基督教中人的说法,更没有谈及基督教追思礼。鉴于当时特殊的政治背景,何香凝大概是有意回避了宋庆龄是“基督教中人”的说法。

上世纪六七十年代,宋庆龄在给友人书信中,坚持认为孙中山在宗教信仰方面比较淡漠,驳斥了孙中山弥留之际要求安葬在基督教公墓并举行基督教葬礼的传言。1966年4月13日,宋庆龄致爱泼斯坦说:“我还要告诉你,有一个传布得颇广的谣传,说孙中山在弥留时要求把他葬在一处基督教公墓并由基督教会主持葬礼。这完全是假的。”[17]1975年7月30日,宋庆龄在致邓广殷书信中谈到“埃德加·斯诺修订版《复使之旅》中不确切之处”时,又有如下说明:“斯诺宣称孙博士希望举行一场基督教的葬礼,这不是事实。他的宗教信仰方面是比较淡漠的。其实是孔祥熙坚持这一点,因为他是葬礼的‘主持人’,他还跟我商量过孙博士喜欢什么样的圣歌。尽管这不是我的意思。”[18]宋庆龄没有否认曾经举行过基督教葬礼,只不过和当时报纸上的报道以及其他当事人如刘廷芳、孔祥熙说法不同的是,宋庆龄否认举行追思礼拜是自己的主张,说是孔祥熙和孙科的主张,作为未亡人的她可能被动接受了为孙中山举行宗教仪式的决定。

右上图:1925年3月19日,载有孙中山遗像的马车进入中央公园;右中二图:1925年3月19日,护送孙中山灵柩的卫队抵达中央公园南门,牌楼为“京师大中小学校追悼孙中山先生大会”;右中三图:1925年3月19日,孙氏家人在移灵队伍中,看着镜头的是孙科长子孙治平;右下图:1925年3月19日,中央公园南门送葬的民众和卫队

事实上,孙中山临终前承认自己是基督徒,其家属力排众议最终顺利举行基督教追思仪式的整个过程,说明追思仪式作为“家族”行为,穿插于国民党主持的“总理治丧”事务之间,具有浓厚的“党国”色彩。孙中山基督教追思仪式问题,发生在有着共产国际背景的国内非基督教运动盛行时期,在整个丧事中具有一定特殊性。不仅涉及孙中山与基督教的问题,更涉及到了亲属对孙中山丧仪的主动权问题,说明政治地位尚不稳固的国民党内部因宗教信仰不同而产生的分歧,也反映出领袖个人的宗教信仰对政党政治活动的影响。因此,这一段史实被刻意地掩饰并逐渐湮没了,事后只有部分基督教界人士对孙中山的追思仪式多有援引和忆述。

今日北京协和医院礼堂(外景),建筑外部为中式风格,1925年3月19日孙中山基督教追思仪式在此举办

注释:

[1]《宋美龄致蒋经国函》(1981年6月7日),《蒋经国书信集——与宋美龄往来函电》(下),台北“国史馆”2009年版,第163-164页。

[2]《广州民国日报》,1925年12月6日。

[3]《孙中山先生逝世》,《大公报》,1925年3月13日,第4版。

[4]《中山逝世后之第七日》,《大公报》,1925年3月19日,第3版。

[5] 刘廷芳:《1942年11月1日在威明顿第五大道卫理公会教堂查理·琼斯·宋纪念大楼命名仪式上的演讲》,上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会编:《孙中山宋庆龄文献与研究》第三辑,上海书店出版社2011年版,第271页。

[6]王仰清、许映湖标注:《邵元冲日记(1924-1936年)》,上海人民出版社1990年版,第132页。

[7] 孔祥熙个人口述回忆,美国哥伦比亚大学图书馆藏。[8]《孙文灵柩今日移中央公园》,《晨报》,1925年3月19日,第2版。

[9] 孙逸仙博士医学院筹备委员会编:《总理开始学医与革命运动五十周年纪念史略》,广州岭南大学1935年刊印,第33页。

[10]《孙文灵柩今日移中央公园》,《晨报》,1925年3月19日,第2版。

[11]《广州民国日报》,1925年12月6日。

[12] 刘廷芳:《1942年11月1日在威明顿第五大道卫理公会教堂查理·琼斯·宋纪念大楼命名仪式上的演讲》,《孙中山宋庆龄文献与研究》第三辑,第271-272页。

[13]《昨日孙中山移灵之详情》,《大公报》1925年3月20日,第3版。

[14] 《孙文灵柩昨午入公园》,《晨报》,1925年3月20日,第3版。

[15]《北京均关注孙博士葬礼》,《字林西报》,1925年3月20日。

[16] 邹鲁:《邹鲁回忆录》,东方出版社2010年版,第120页。

[17]《致爱泼斯坦函》(1966年4月13日),《宋庆龄书信集》(下),人民出版社1999年版,第653页。

[18] 《1975年7月30日致邓广殷函》,上海宋庆龄故居纪念馆编译:《邓广殷、孙君莲和邓勤藏宋庆龄书信》,上海辞书出版社2011年版,第128页。

(作者单位为上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会)

责任编辑 沈飞德