《乌有乡消息》在中国的审美译介

郑立君

(杭州师范大学 美术学院,浙江 杭州 310012)

《乌有乡消息》在中国的审美译介

郑立君

(杭州师范大学 美术学院,浙江 杭州 310012)

《乌有乡消息》是威廉·莫里斯创作的长篇小说。在中国,以鲁迅、田汉、林微音和黄嘉德四个人的译介较显著,但译介内容与思想目的,既有共性也有差异。鲁迅与田汉有着鲜明的革命性,而非以审美愉悦为目的。林微音与黄嘉德既有着审美愉悦的共性,也存在着审美追求和政治思想影响的区别,即林微音的译介与出版有着审美愉悦和倡导唯美主义文艺思想意图,黄嘉德的译介有着审美教育思想和政治思想因素的影响。该部小说在中国的译介,折射出了20世纪中国不同历史时期的社会革命、文学艺术、政治意识形态和审美教育的发展与变迁。

《乌有乡消息》;译介内容;革命性;审美追求

《乌有乡消息》(NewsfromNowhere)是19世纪末英国艺术家、设计师、艺术与手工艺运动的倡导者威廉·莫里斯(William Morris,1834—1896)创作的一部长篇小说,最早出版于1891年,为英文单行本。此后,在英国之外包括中国在内的不少国家和地区都有译介出版。在中国,从20世纪20年代至今,该部小说不仅有不同程度的译介,而且在高等院校外语系等师生和社会上都产生了一定的影响。就现有资料看,在中国近百年来的译介中,鲁迅、田汉、林微音和黄嘉德四个人对其译介较显著①,四个人的译介内容与思想目的,既有共性,也有一定的差异性。

鲁迅、田汉、林微音和黄嘉德译介的内容各有不同。1925年鲁迅在翻译《出了象牙之塔》一书中,间接地介绍了这部小说的部分内容。即在该书第六部分“从艺术到社会改造——威廉摩理思的研究”之“摩理思之在日本”中,作者厨川白村说:“自从近时我国的论坛上,大谈社会改造论以来,由(有)室伏高信氏,井蓖节三氏,小泉信三氏等,摩理思也以作为基尔特社会主义的先觉者而被介绍,而且寓他的新社会观于故事的无何有乡消息(NewsfromNowhere)②的邦译,似乎也已成就了”。在“社会观与艺术观”中,作者说莫里斯提倡艺术化的劳动,“一切工作,都是有做的价值。一做,则虽无任何报酬,单是这做,便是快乐”。莫里斯不仅如此相信,而且是如此实行的人,并说莫里斯在他描写Communism的理想的小说无何有乡消息③。第十五章中,主要人物哈蒙特④在得到“对于好的工作,也没有报酬么”这一个质问时,所回答的话,也是有趣的——

"′Plenty of reward′,said he,'the reward of creation. The wagers which Cod gets,as people might have said time agone. If you are going to ask to be paid for the pleasure of creation,'which is what excellence in work means,the next thing we shall hear of will be a bill sent in for the begetting of children"*见[日]厨川白村著,鲁迅译《出了象牙之塔》,上海:北新书局,1925年,第201、210、211页。莫里斯这段话的意思是:“‘报酬是很丰富的’,他说,‘是创造的报酬,正像人们以前所说的那样,这是上帝给的报酬。如果你有了工作快乐’——这是工作优良的意义,还继续要求报酬的话,那么,接下来将会是有人生了孩子也要开出一份要求报酬的账单了。”——笔者译。。厨川白村没有把该段内容译成日语,其目的也是保持原文之故,鲁迅亦然。鲁迅间接地译介了这部小说的部分内容,可能是该部小说的部分内容在中国的最早转译。

1929年田汉在《穆理斯之艺术的社会主义》一书中专辟了“穆理斯的乌托邦”一节,其中译述了《乌有乡消息》的梗概。在该书中,田汉把NewsfromNowhere汉译为《无何有之乡消息》,主要内容有:客人在伦敦的汉麦斯密斯家里梦醒之后在泰晤士河中游泳,与船员关于劳动不计报酬的对话,旅馆吃早餐和对旅馆建筑的看法与年轻妇女的友好交谈,乘坐马车与迪克一起在汉麦斯密斯大街游玩,在肯辛顿森林看到少男少女在草地上玩耍而引出的自由教育的谈话,关于威斯敏斯特教堂与国会建筑的保护,走进一家小店买雪茄而被无偿地送了一个上等的烟斗,这个社会没有所谓的买卖,因为这个社会劳动是快乐的,没有游手好闲的人,也没有警察和监狱,与哈蒙翁德对话,与迪克、克拉克三人泛舟游泰晤士河,和爱伦到北方旅行等小说的主要线索。[1]27-45虽然是梗概,却译述出了小说的基本思想与脉络,并对其艺术评价说“穆氏的《无何有之乡消息》,文藻丰丽富于诗美”,是空想社会主义思想中“尤为其中的杰出者”,“可知穆理斯的社会改造的思想实很具体地表现在里面”。[1]45田汉译介的内容,可能是这部小说的梗概在中国的最早介绍。

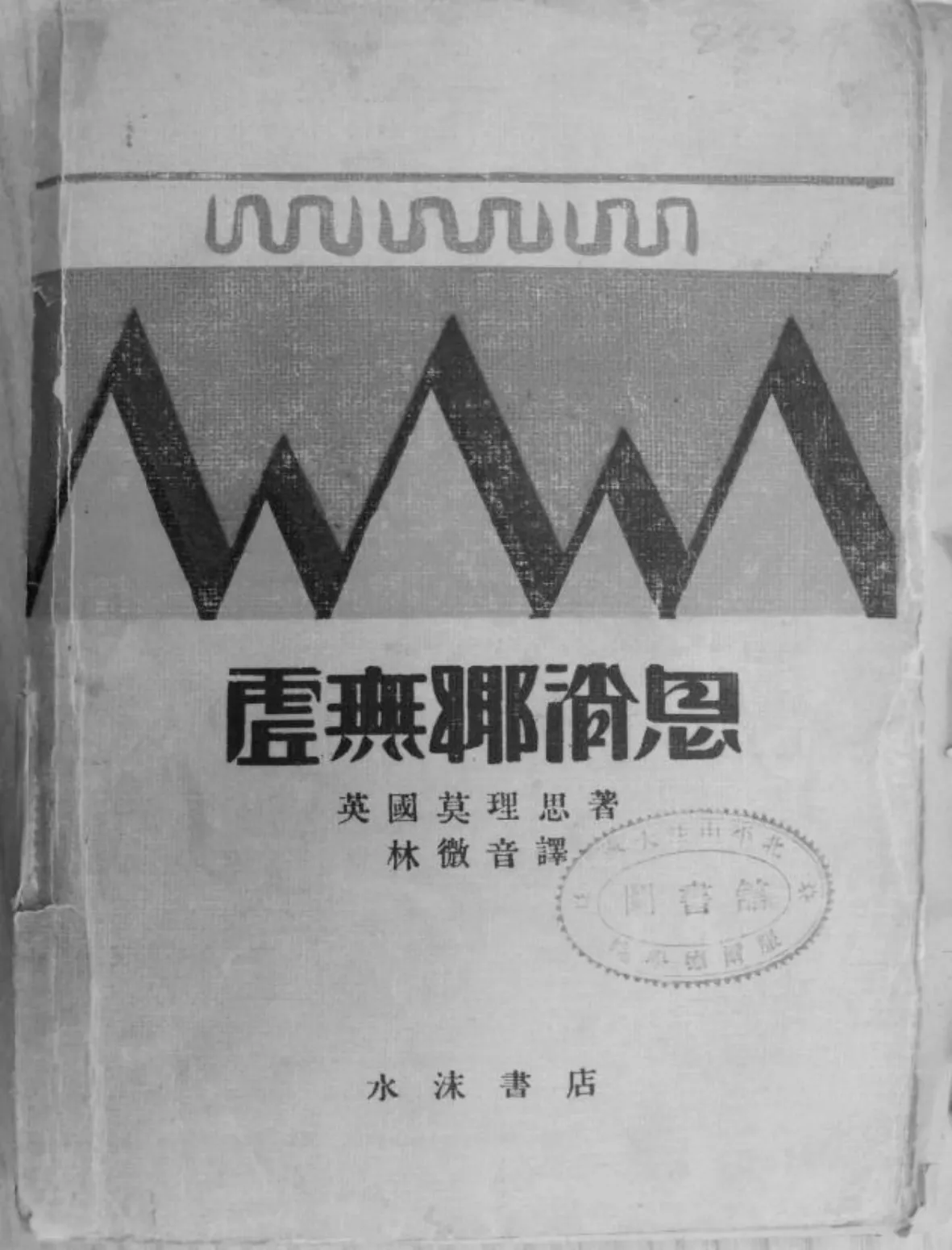

1930年林微音把英文NewsfromNowhere汉译名为《虚无乡消息》(图1),是超出鲁迅与田汉的完整翻译。共分32章:“讨论与就寝”“晨裕”“客馆以及其中的早餐”“道旁的市场”“街上的孩子”“货摊”“特拉法加方场”“一位老朋友”“关于恋爱”“问题与答案”“关于政府”“关于生活的调排”“关于政治”“怎样处理事务”“自然的工作”“布沦斯柏立市场厅堂中的午餐”“变更的来临”“新生活的开始”“驱车返罕麦斯密”“重临罕麦斯密客室”“上泰晤士”“罕普吞宫院一个过去的赞美者”“兰尼米德的清晨”“上泰晤士的第二天”“泰晤士上的第三天”“顽固的拒绝者”“上游”“小河”“一个泰晤士上游的休息地”“行程的终点”“新人民中的旧屋子”“盛筵的开始——终”。*[英]威廉·莫理斯著,林微音译《虚无乡消息》,上海:水沫书店,1930年版。该版本由当时上海水沫书店首次印刷发行,此后未见再版印刷,至于英文版本的来源,书中未有说明,有待考证。林微音的汉译语言是白话文,较通俗易懂,内容完整,可能是这部小说在民国时期乃至20世纪以来中国最早的完整汉译版本。

图1 《虚无乡消息》封面[英]威廉·莫里斯著(1891),林微音译(1930)

新中国成立至今,国内可能也是唯一完整的翻译版本,是1981年由黄嘉德翻译、北京商务印书馆出版的《乌有乡消息》。该版本为商务印书馆“汉译世界学术名著丛书”之一,原文是根据莫斯科外文出版社1959年英文版翻译的,至2007年10月先后重复印刷了4次。章节内容与林微音译本基本相同,不同的是两者翻译的人名、地名和汉语表达有所区别。较显著的例如小说中主要人物哈蒙德、克拉娜等,林译“罕梦德”“克拉剌”,黄译“哈蒙德”“克拉娜”等。特别是第十五章的标题,林译为“自然的工作”,黄译为“论共产主义社会中劳动缺乏推动力的问题”。莫里斯在这一章中所表达的是在未来共产主义社会里,劳动是不计报酬的,而是一种乐趣,“这就是:一切劳动现在都是快乐的”,“或者是因为劳动已经变成一种愉快的习惯”,“这种工作是由艺术家来完成的。我们的工作多数属于这一类”。而在资本主义社会里,“一切全都牺牲了:工人在劳动中的快乐,他的最起码的安适和必不可少的健康,他的衣、食、住、闲暇、娱乐、教育——总而言之,他的全部生活——和商品的‘廉价生产’的可怕必要性比较起来是一文不值的”等等。两者相较,林的标题直接标示了在未来共产主义社会劳动是自然之意,黄的标题既道出了在未来共产主义社会里劳动的自然性,也涵盖了莫里斯对资本主义社会制度的讽刺。*参见[英]威廉·莫里斯著,黄嘉德译《乌有乡消息》“出版说明”,北京:商务印书馆,1981年版、2007年第4次印刷,第115-124页;[英]威廉·莫理斯著,林微音译《虚无乡消息》,上海:水沫书店,1930年版,第165-177页。

除此,黄译版本中正文前有其撰写的《威廉·莫里斯和他的〈乌有乡消息〉》,后附有包玉珂译莫里斯的小说《梦见约翰·鲍尔》*[英]威廉·莫里斯著,黄嘉德译《乌有乡消息》,上海:商务印书馆,1981年版、2007年第4次印刷。。附这篇小说的原因可能是出版社觉得其与《乌有乡消息》思想目的接近而放在一起构成系统的缘故。即“这些译本过去以单行本印行,难见系统,汇编为丛书,才能相得益彰,蔚为大观,既便于研读查考,又利于文化积累”*[英]威廉·莫里斯著,黄嘉德译《乌有乡消息》“出版说明”,上海:商务印书馆,1981年版,2007年第4次印刷。。翻译外国文学作品往往会因译者所处的不同时代、对原文的不同理解和语言转换的水平不同等而有差异,也是无可厚非的。

鲁迅、田汉、林微音和黄嘉德译介的思想目的,既有共性也有差异。即鲁迅与田汉有着鲜明的革命性,而非以审美为目的;林微音与黄嘉德有着审美愉悦的共性,但也存在着审美追求和政治思想影响的区别。上文已论,鲁迅译介《出了象牙之塔》的目的是借助厨川白村对当时日本社会存在一些弊端的辛辣批评精神,作为“一帖凉药”来揭露和警示中国社会和文艺界等存在的“几多丑态和恶行”、虚假、高傲,以期达到社会革命的目的。所以,尽管鲁迅在该书中对《乌有乡消息》内容的介绍仅是部分的,但其革命思想的目的性是显而易见的,这与田汉的译述的思想目的是一致的。

田汉译述《乌有乡消息》内容梗概有着鲜明的革命思想目的,而非出于唯美主义思想。从田汉的文艺思想发展看,其早期的文艺思想确实受到唯美主义思潮的影响,即早在留学日本期间,他就广泛关注日本唯美主义艺术家佐藤春大和松蒲一等的文艺作品。例如他曾在《田汉戏曲集·四集·自序》中说“当初期创造社时代我们都和许多日本的文学青年一样爱诵波德莱尔、爱伦·坡、魏尔伦一流的作品”,“受过一些日本唯美派作家谷崎润一郎氏的影响”等*田汉《一个未完成的银色的梦——〈到民间去〉》,转引自肖同庆《世纪末思潮与中国现代文学》,合肥:安徽教育出版社,2000年,第105页。。特别是19世纪末英国艺术家、作家奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde,1854—1900)的唯美主义文艺思想对其影响较大,不仅翻译了王尔德的代表性剧作《莎乐美》(图2),阅读了其大部分文艺作品,甚至还把王尔德的自传性作品《狱中记》作为教妻子学习英文的教材等[2]。

图2《莎乐美》封面[英]王尔德著,田汉译(1923)北京大学图书馆特藏室藏

田汉是我国现代杰出的戏剧家、现代话剧的开拓者、戏曲改革的先驱、中国戏剧运动的奠基人和无产阶级文化战士、文艺工作领导者。在日本留学期间,就具有民主革命进步思想,1922年回国,先后与妻子易漱瑜创办《南国半月刊》,1927年与欧阳予倩、周信芳等举办艺术鱼龙会和成立南国社、南园艺术学院等,从事戏剧、电影等演出与研究,积极宣传民主革命思想。1932年加入中国共产党后,文艺创作转向了现实主义,不仅积极进行革命斗争活动,而且在抗日战争和解放战争期间,在上海、杭州、南京、武汉等地积极宣传抗日救亡,进行革命斗争活动,先后创作出了《义勇军进行曲》等大量的革命文艺作品,成为一名坚定的社会主义、共产主义战士。所以,他在1929年翻译出版《穆理斯之艺术的社会主义》的思想目的是革命的,而非取其唯美主义思想。尽管《乌有乡消息》的思想也充满了唯美主义思想,田汉评价其“文藻丰丽富于诗美”等,但在小说中莫里斯对资本主义社会的私有财产、货币体系、法庭、离婚、监狱和阶级差别等的鞭笞,对人人共同劳动、按需分配等的行为方式和生活场景的描写等,无不表达出高昂的革命斗争精神和对未来社会主义、共产主义社会充满了希望。所以,田汉节译这部小说的梗概,也即是译述《穆理斯之艺术的社会主义》的动机,即是藉此来鼓舞中国人民起来反对帝国主义侵略和国民党反动派统治,建立社会主义和共产主义社会的信心。尤其是他译述该书的重点是介绍莫里斯艺术的社会主义思想,而不在于这部小说的艺术性、审美性,其中的情感和评价尤其能反映出他对莫里斯进行社会主义革命斗争精神的共鸣。[3]

与鲁迅和田汉不同的是,林微音和水沫书店翻译出版该部小说有着审美愉悦和唯美主义思想目的性。小说是一种以叙述故事、通过展示具体环境、塑造人物等艺术形象来反映现实生活的文学体裁,也是一种想象性的文学艺术,“主要通过想象,借助对人物、事件和环境的语言表达,呈现给读者一种相对可感的形象,并借助于读者的想象力来丰富、充实这一意向的艺术”,“小说在塑造文学意象时,总是带有语言艺术的特征,它不以视觉冲击人,而是借助语言唤起人的想象,通过对文学意象的充实和丰富来达到感知的效果”。[4]前述,虽然莫里斯的《乌有乡消息》是一部描绘未来社会主义和共产主义社会的乌托邦小说作品,其希望建立和勾画出的艺术化的社会主义和共产主义社会蓝图,在现实生活中是难以实现的,但作为小说艺术,其中塑造的乌有乡来的“客人”、迪克、老哈蒙德和衣着、动作、建筑、环境、生产、生活场景等艺术形象,描述出的人物思想、感情,抒发对未来社会主义和共产主义社会的美好愿望,以及采用问答方式,运用诗意化的艺术语言,平静如水的叙述等等,都使该部小说具有了丰富的思想性、想象性和很强的艺术感染力。因此,林微音翻译特别是水沫书店出版这部小说,审美愉悦即满足人们的精神需求的目的性应该是重要因素。因为无论是创作、翻译还是出版小说艺术作品,首先要“呈现给读者一种相对可感的形象”,有助于人们的精神娱乐和审美享受,“唤起人的想象”,从而达到感知世界人生的目的,这也是小说艺术的首要功能,至于作品体现出的某种艺术风格、思想潮流则是第二位的。

对于林微音本人而言,翻译这部小说应该与他对19世纪英国等唯美主义文学思潮的推崇、在中国现代文学发展中倡导“为艺术而人生”的唯美主义文学思想有很大的关联性,即他的翻译应该是建立在他的唯美主义文学思想基础上的。

林微音是20世纪二三十年代中国海派作家、诗人,在中国现代文学发展中,力倡“为艺术而人生”的唯美主义文学*林微音笔名陈代,1899年出生于江苏苏州,先后出版有短篇小说集《白蔷薇》(1929)、《舞》(1931)、《西泠的黄昏》(1933)、《花厅夫人》(1934)和《散文七辑》(1937)等,其中《花厅夫人》被视为海派小说的代表作之一。林微音是有才气的海派作家,积极提倡唯美主义文学,但他生活自甘沉沦,一度染上了鸦片,“所幸,上海沦陷时期的林微音尚懂得守持大节,不至于沦为国人的不齿”。(参见陈学勇《浅酌书海》,南京:江苏教育出版社,2001年)新中国成立后失业,1982年去世。。例如他在1934年发表的《艺术即人生论》文章中说:“在新文学不必再在应付旧文学一方面用力的时期,新文学自己当形成了两大派别:①为艺术而艺术,②为人生而艺术。”这两派现在已不再争论和明显地对立了,而是成为了过去,“可是,现在所要说的,并不是那两派过去有过怎样的纠纷,却是创作艺术决不能只为艺术。创作艺术是为人生,却不一定像为人生而艺术派所说的为一般的人生,是为创作者自己的人生”,“是的,创作者的创作就是创作者的人生的一部分”。*林微音《艺术即人生论》,载《申报》“自由谈”,1934年1月31日。尽管他的这段说辞有些绕弯子,但表达的是他对“为人生而艺术”的唯美主义文学的推崇。林微音倡导唯美主义文学思想,从1928年他节译美国作家爱伦·坡的小说《幽会》、1929年出版的短篇小说集《白蔷薇》和1934年创作出版的长篇小说《花厅夫人》等作品都清晰可见。爱伦·坡是19世纪美国作家、诗人,也是美国唯美主义文艺思想的提倡者。早在1850年他就在《诗的原理》中阐述了他的唯美主义文艺思想,说“文字的诗可以简单界说为美的有韵律的创作。……一首诗就是一首诗,此外再没有什么别的了。——这一首诗完全是为了诗而写诗的”等。[5]林微音之所以片面地节译《幽会》中作者描写女性的小巧、裸露、红唇、含泪,用诗表达“我亲爱的,你就是一切,为了那我的灵魂曾经憔悴”等部分*参见《大众文艺》1928年第1期。,足可见他对爱伦·坡唯美主义文学思想的推崇。

林微音倡导唯美主义思想在其创作的《白蔷薇》和《花厅夫人》作品中体现得淋漓尽致。前者描写的是男女主人公稚茜和一民同看,并讨论由唯美主义作家王尔德的戏剧《莎乐美》(图3)改编的电影与演员时,写道:“莎乐美的剧本稚茜是尝看过的。她很想看它上舞台,但是总没有机会,所以现在能看到银幕中的它也很喜悦,更其在听到了一民的一篇关于Nazimova的话后。新闻片映过后,沙乐美上了场。稚茜很静心地,很仔细地观着。如在映新闻片时的和一民的低低的交谈也被中止了。她觉得沙乐美确是伟大。她不顾一切地爱着,甚至不惜牺牲了她的被爱者的生命来成就她的一吻。” 实际上,这是林微音借助男女主人公观看《莎乐美》电影来表达自己的唯美主义思想情愫。*参见彭来歌《林微音其人其文》,载《今天》网络版,2007年5月10日。后者讲述了一位漂亮的女大学生孙雪菲爱上了文学教授钟贻成,并在他的诱导下最终成为了“花厅夫人”的故事。该部小说“与描写十里洋场红男绿女的一般海派小说并无根本区别,所不同的是林微音给这样一个稀松平常的故事添上了一层唯美的享乐主义油彩,使它显得较为精致和时髦罢了。如果同传统的艳情小说相比较,更能看出其中‘现代’的唯美色彩”。[6]

图3 孔雀裙(《莎乐美》插图)[英]王尔德著、比亚兹莱作(1893)

莫里斯的长篇小说《乌有乡消息》中的唯美主义思想是显而易见的。也即是说,撇开其对未来社会主义和共产主义社会的憧憬,及其蕴含的革命精神的主题思想,他在作品中描写的诸如清澈的河流、漂亮的船艇、古老的教堂建筑、宁静的村庄、幽静的田野小径、茂盛的花园、朴实但雕刻精巧的家具、装饰精致的房间和穿着华丽的妇女、漂亮高雅的姑娘、脸上露出高贵表情的人们等等,这些艺术化的生活场景,艺术化的人物形象和生活方式,实际上是莫里斯追求“生活艺术化,艺术生活化”的唯美主义艺术思想表现。因此,这对林微音在中国现代文学创作上提倡“为艺术而人生”的唯美主义文学思想,应该有一定的影响。或者可以这样说,由于林微音对包括莫里斯在内的唯美主义文艺思潮的兴趣与认同,他翻译这部小说应该不是出于把莫里斯艺术的社会主义思想引进中国的想法,或者至少可以肯定地说,他不像鲁迅和田汉那样有着明确的革命性目的。

但鲁迅、田汉和林微音的译介也有着时代的共性,即他们都处于20世纪二三十年代的中国社会和文化艺术大变革时期。此时的中国社会既处于由传统向现代转型,也处于传统与现代、本民族与异域文化艺术混杂时期;社会上既存在着封建主义、资本主义、官僚资本主义、帝国主义思想,也存在着社会主义、共产主义等思潮;文化上既有根深蒂固的传统的、封建的文化艺术存在,也有大量的西方传统与现代文化艺术的殖民;既有对民族文化艺术的坚守群体,也有积极引进和接受西方文化艺术的先锋等等。特别是帝国主义侵略和国统区的社会黑暗,激起了广大人民群众积极要求推翻帝国主义和国民党反动派的统治,建立社会主义、共产主义社会,成为了包括众多先进知识分子在内的广大民众的斗争目标。因此,思想上积极进步的、拥有社会主义和共产主义思想的鲁迅与田汉翻译这部小说,有着鲜明的革命目的性。而作为中国唯美主义文艺作家的林微音,不仅在思想上接受了英国等唯美主义文艺思潮,而且在中国积极提倡“为人生而艺术”的唯美主义文艺思想,所以他的翻译有着唯美主义思想情愫也是时代的影响。

图4 《乌有乡消息》《梦见约翰·鲍尔》封面[英]威廉·莫里斯著(1891),黄嘉德、包玉珂译(1981)

黄嘉德的翻译(图4)与林微音相同的是,两者都有着审美愉悦目的性。如上所述,莫里斯创作《乌有乡消息》的思想目的是通过小说艺术形式,对资本主义社会制度的批判与否定,宣扬建立艺术的社会主义和共产主义社会。[7]尽管不像有的小说那样有着跌宕起伏的、神秘离奇和惊心动魄的故事情节,但该部小说以乌有乡来的“客人”一路上的所见、所闻、所谈、所感为轴线展开叙述,勾画出了美好的、艺术化的人物与生活场景,以及用诗意化的语言表达等,都使该部小说充满了思想与艺术魅力。作为审美愉悦的对象,在提高人们的审美欣赏水平、陶冶人们的审美情操等方面,不失为一篇佳作。这不仅在民国时期如此,而且在新中国成立至今乃至将来亦然。新中国成立之初,国内对苏联、东欧、英美等外国文艺作品的翻译出现了一段较繁荣的局面,但随着国际国内政治意识形态的变化,翻译逐渐减少。特别是“文革”十年间,一切外国的文化艺术都被排斥、被打倒,革命化、样板化的文化艺术占据绝对地位,不仅使人们审美疲劳,而且导致了人们的精神空虚,社会文化艺术贫乏。因此,从改革开放之初,积极译介国外优秀文艺作品,丰富人们的精神生活,提高人们的审美欣赏水平,促进有中国特色的社会主义文化艺术的发展等,成为改革开放的重要任务之一。文艺界、翻译界、出版界等为了让读者欣赏国外优秀的诗歌、小说等艺术,使外国“名作的艺术魅力在我国语言里再现出来”,积极地把“五四”以来翻译出版的、长期没有再版再印的和从来没有翻译的、不完整的译本,以及各个时代、各个流派有代表性的、优秀的外国诗歌、小说等艺术作品,翻译、再译、选译、选集、合集和出版、再版、重印等,呈现给人们。因此,黄嘉德翻译《乌有乡消息》即是这种话语中的行为,有着鲜明的审美愉悦目的,也是时代的需要。所以,黄嘉德与林微音的翻译有着审美愉悦的共性目的。

但黄嘉德的翻译也折射出了“文革”时期文艺创作中政治思想的影响,这也是与鲁迅和田汉的革命性和林微音的唯美主义情结的区别。例如在他撰写的《威廉·莫里斯和他的〈乌有乡消息〉》文章中,一方面肯定了莫里斯积极的思想和革命精神;一方面也评价说:“莫里斯还不懂得怎样组织和领导人民群众进行大罢工和武装革命,还不懂得工人阶级政党和领袖在社会主义革命中起的重大作用”,“他在这部小说里,没有能够塑造工人阶级的正面人物形象,因此就不能通过具体英雄人物形象的突出刻画来更集中地表现人民群众的思想感情和斗争生活。”[8]说莫里斯不懂得怎样组织和领导人民群众进行大罢工和武装革命,不懂得工人阶级政党和领袖在社会主义革命中起的重大作用的评价是中肯的。即是说,尽管莫里斯积极进行社会主义革命宣传、鼓动和参与工人阶级罢工等思想活动,是积极的进步的,但他不是一位真正的科学社会主义者,他所宣扬和从事的,也是他希望建立的是艺术的或说乌托邦的社会主义和共产主义社会,而不是马克思的科学社会主义社会,仅仅是一种艺术的想象。实际上他是一位艺术至上之人,虽然他也研究了马克思的科学社会主义思想学说,却未能按照马克思主义思想去勾画未来社会主义和共产主义社会,而是按照他自己的艺术想象描述的。说他不懂得如何组织和领导人民群众进行社会革命,不懂得工人阶级政党和领袖在社会主义革命中能起重大领导作用是必然的。但说他在小说中未能塑造工人阶级的正面人物形象,未能具体突出英雄人物形象,显然折射出了产生于20世纪60年代、流行于“文革”期间的文艺创作“三突出”的政治思想的影响。即从1976年“文革”结束到1981年仅5年时间,流行于“文革”期间文艺创作要求所有人物形象中突出正面人物,在正面人物中突出英雄人物形象和在英雄人物中突出主要英雄人物形象的革命化、样板化的文艺思想余波依然存在,对当时文艺界、翻译界、出版界等仍有一定的影响。所以,黄嘉德的翻译与评价带有“文革”时期文艺创作政治思想色彩也是时代的影响。

综上所述,莫里斯的长篇小说《乌有乡消息》较广泛地涉及到了传统手工艺、现代设计、诗歌和社会主义、共产主义等内容。100多年来,该部小说在世界上不少国家和地区都有不同语言的译介、出版,对世界设计、文学、社会发展都产生了一定的影响。在中国,鲁迅、田汉、林微音和黄嘉德,特别是后两者的译介内容完整,是该部小说在中国较具代表性的译介。同时,四个人的不同译介内容和思想目的性,是植根于20世纪中国不同历史时期的社会变革和文学艺术发展环境中的。一定程度上,《乌有乡消息》在中国的译介,折射出了20世纪中国不同历史时期社会革命、文学艺术、政治思想和审美教育的发展与变迁。

[1] 田汉. 穆理斯之艺术的社会主义[M]. 上海:东南书店,1929.

[2]肖同庆. 世纪末思潮与中国现代文学[M]. 合肥:安徽教育出版社,2000:105-106.

[3]郑立君. 论田汉译述《穆理斯之艺术的社会主义》[J]. 中国徐悲鸿画院学刊,2013(1):6-8.

[4]林少雄. 新编艺术概论[M]. 上海:复旦大学出版社,2013:98.

[5]赵灃,徐京安. 唯美主义[M]. 北京:中国人民大学出版社,1988:2.

[6]解志熙. 美的偏至:中国现代唯美—颓废主义文学思潮研究[M]. 上海:上海文艺出版社,1997:249.

[7]郑立君. 威廉·莫里斯艺术的社会主义思想[J]. 郑州轻工业学院学报,2012(5):40-44.

[8]莫里斯. 乌有乡消息[M]. 黄嘉德,译. 北京:商务印书馆,1981:15.

(责任编辑:刘 晨)

The Aesthetic Translation in China ofNewsfromNowhere

ZHENG Li-jun

(School of Fine Arts, Hangzhou Normal University, Hangzhou 310012, China)

NewsfromNowhereis a novel written by William Morris. Of its translations in China, the ones by Lu Xun, Tian Han and Lin Huiyin and Huang Jiade are best known, but the said translators differ in the contents translated and in ideological aims. Lu Xun and Tian Han have a distinct revolutionary rather than aesthetic bent; Lin and Huang, while sharing an aesthetic concern, also show differences between aesthetic pursuit and political ideology, namely, Lin′s translation and its publication pursue an aesthetic ideal of art for art′s sake whereas Huang′s translation is marked by ideas of aesthetic education and influences of political thought. The translation of this novel in China reflects the development and changes in social revolutions, literature and art, political ideology and aesthetic education in the different historical periods in twentieth century China.

NewsfromNowhere; contents translated; revolutionary; aesthetic pursuit

2016-09-28

郑立君(1968—),男,安徽颍上人,博士,杭州师范大学美术学院副教授、硕士生导师,北京大学艺术学院博士后,主要从事设计学、美术学、艺术学理论等研究。

I01

A

2095-0012(2016)06-0074-07

①在中国,20世纪20年代以来,关于莫里斯的长篇小说《乌有乡消息》的内容,在众多的西方现代设计史、文学史和社会学等著作或文章中,也多有提及或转述,但鲁迅、田汉、林微音和黄嘉德的翻译较具代表性。

②原文有下划的波浪线 。

③原文有下划的波浪线 。

④原文有下划线——。