“一带一路”沿线国家的交通基础设施投资效率的比较

张娟,雷辉,王云飞,刘钻石

(1.上海对外经贸大学;a.国际经贸研究所,上海200336;b.国际经贸学院,上海201620;2.华东理工大学商学院,上海200237)

“一带一路”沿线国家的交通基础设施投资效率的比较

张娟1a,雷辉1b,王云飞1b,刘钻石2

(1.上海对外经贸大学;a.国际经贸研究所,上海200336;b.国际经贸学院,上海201620;2.华东理工大学商学院,上海200237)

文章考察了1999—2013年期间“一带一路”沿线21个国家的公路、铁路、民航和水运基础设施投资的经济增长效应,重点考察了中东欧国家层面的交通基础设施的投资效率。研究发现,民航基础设施投资的经济增长效应在“一带一路”21国层面显著为正;铁路基础设施投资的经济增长效应在中东欧国家层面显著为负;水运基础设施的经济增长效应在“一带一路”沿线21国和中东欧国家层面都不显著;考虑控制变量之后,公路基础设施投资的经济增长效应的显著水平有所下降,甚至变得不显著。

一带一路”;交通基础设施;投资效率

0 引言

2008年全球金融危机爆发以来,为提振经济,很多国家的基础设施建设快速、稳定发展。与此同时,我国部分基础设施建设趋于饱和,相关设备制造业产能过剩。新时期,我国提出“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称:“一带一路”)等开放战略,并且将金砖国家开发银行、丝路基金和亚洲基础设施投资银行(简称:亚投行)作为推行“一带一路”战略的重要载体。“一带一路”沿线国家有65个,它们的基础设施建设水平较低、经济发展不平衡,因此,“一带一路”战略既可以为这些国家的基础设施建设提供投融资平台,促进沿线国家经济发展,又可以扩大中国对外基础设施投资规模,拉动国内施工机械、劳务和相关商品的输出,消化过剩产能,为中国企业“走出去”营造良好的海外投资环境。

基础设施既包括铁路、公路、机场、ICT等一般性基础设施,又包括教育、科技、医疗、社保等高级基础设施。公路、铁路、民航和水运等交通基础设施是基础设施的重要组成部分,而交通基础设施对经济增长的影响,即交通基础设施投资的经济效率,则是众多文献的研究对象。“一带一路”沿线国家的交通基础设施投资情况和经济发展水平存在较大差异,因此有必要考察它们的交通基础设施投资效率,以便“一带一路”战略进行投资项目选择和管理。

1 理论模型

本文用一个模型来分析交通基础设施投资对经济增长的影响。假设生产函数为Yi=f(Li,Ki)t(Ti),其中,Y是经济总产出,L是劳动投入,K是资本投入,T是交通基础设施投入,i表示第i个国家,i=1,2,...,n。该生产函数满足t'(T)>0,fL>0,fK>0,fLL<0,fKK<0。如果要素可以自由流动,每种要素的价格将趋向等于其边际收益产品,那么给定一定数量的交通基础设施资本,可得当投入要素达到供求均衡时,要素价格等于它们的边际收益,即,PL=PYfL(L,K)t(T),PK=PYfK(L,K)t(T)。

假设国家i增加交通基础设施资本投资,则该国的劳动与资本的价格将上升,在要素可自由流动的情况下,要素会因为价格差异而流向价格高的国家。要素转移意味着国家i将达到新的产出水平Yi=f(Li+△L,Ki+△K) t(Ti+△T),而其他国家的产出将随着要素的流出而减少,即,国家i的交通基础设施投资会对其他国家的经济总产出产生负溢出效应。但是由于交通基础设施具有网络属性,能够加强区域之间的经济联系,改善区间贸易和要素流动,影响产业布局,所以其空间网络化可以促进经济活动的集聚与扩散,从而也会对经济总产出产生正溢出效应。

2 实证研究

2.1研究方法和数据说明

根据文献回顾,实证研究采用的模型如式(1)所示,变量说明如表1所示。对相关变量采用固定效应模型进行回归。“一带一路”战略覆盖中亚、东南亚、南亚、中东欧、西亚、北非等区域的65个国家,但是从数据可比性和可获得性的角度出发,这里的研究对象选定为阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、保加利亚、中国、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、格鲁吉亚、匈牙利、印度、拉脱维亚、立陶宛、摩尔多瓦、黑山、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚和土耳其这21个国家,时间区间选定为1999-2013年。21个研究对象中有14个属于中东欧国家,而中东欧国家在“一带一路”战略中发挥着连贯东西方的重要作用,因此实证研究的部分除了整体分析21个国家的交通基础设施的投资效率,还将重点考察14个中东欧国家的情况。

其中,i表示第i个国家,i=1,2,...,21;t表示时间,t=1999,2000,...,2013,α0,α1,...,α6是回归系数,εit是误差项。

这里的交通基础设施包括公路、铁路、民航和水运基础设施。中国交通基础设施投资额来源于历年《中国交通年鉴》;其他20个国家的交通基础设施投资额来源于0ECD,其中,水运投资额是内河运输投资额与海运投资额之和。产业结构变量反映了一国产业结构的优化程度。人口结构变量反映了一国的劳动力充足程度。变量的描述性统计信息如表2所示。

表1 变量说明

表2 描述性统计

2.2回归结果

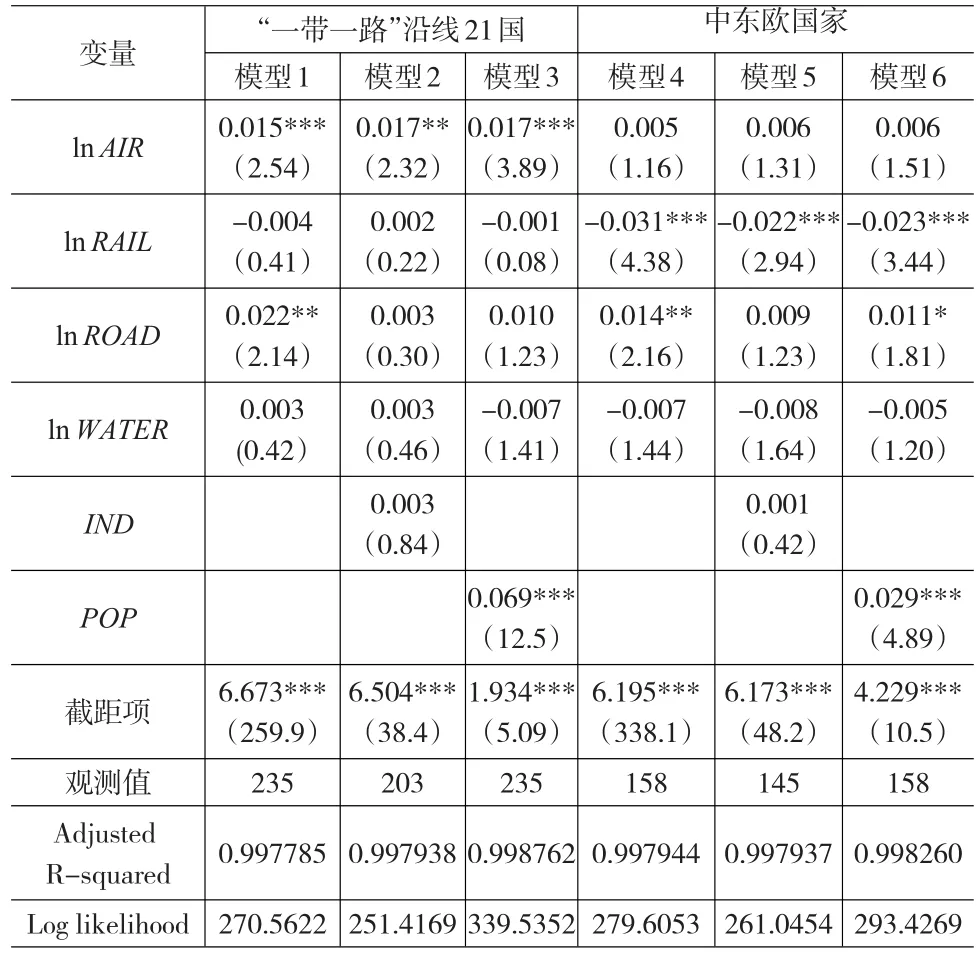

对“一带一路”沿线21国的交通基础设施投资的经济增长效应进行回归得到表3中的模型1-模型3。在模型1中,民航和公路基础设施投资的经济增长效应显著,它们的产出弹性分别为0.015和0.022,铁路和水运基础设施投资的经济增长效应不显著。引入产业结构和人口结构这两个控制变量,得到的回归结果分别见模型2和模型3,民航基础设施投资的经济增长效应显著,产出弹性为0.017,铁路、公路和水运基础设施投资的经济增长效应不显著,产业结构对经济增长的影响不显著,人口结构对经济增长有正面影响,而且青壮年在总人口中的比重提高带来的经济增长效应高于民航基础设施投资的经济增长效应。在模型1-模型3中,民航基础设施投资的经济增长效应始终显著为正值,表明这些国家的空运基础设施投资有效,有助于增加经济总产出,它们应该成为“一带一路”沿线国家基础设施投资的重点领域。

对“一带一路”沿线14个中东欧国家的交通基础设施投资的经济增长效应进行回归得到表3中的模型4至模型6。在模型4中,铁路和公路基础设施投资的经济增长效应显著,它们的产出弹性分别为-0.031和0.014,民航和水运基础设施投资的经济增长效应不显著。引入产业结构这个控制变量,得到的回归结果见模型5,铁路基础设施投资的经济增长效应显著,产出弹性为-0.022,民航、公路和水运基础设施投资的经济增长效应不显著,产业结构对经济增长的影响不显著。引入人口结构这个控制变量,得到的回归结果见模型6,铁路和公路基础设施投资的经济增长效应显著,产出弹性分别为-0.023和0.011,人口结构对经济增长有正面影响,而且青壮年在总人口中的比重提高带来的经济增长效应略高于铁路基础设施投资的经济增长效应。值得注意的是,在模型4至模型6中,铁路基础设施投资的经济增长效应始终显著为负值,表明铁路基础设施存在无效投资,因此在中东欧国家投资铁路基础设施应该加强项目评价和管理,改善投资效率。

表3 回归结果

水运基础设施的经济增长效应在“一带一路”沿线21国和中东欧14国层面都不显著,但是这些国家,特别是“21世纪海上丝绸之路”沿线国家大多具有港口优势,这说明那里的水运基础设施投资效率有待提高。考虑控制变量之后,公路基础设施投资的经济增长效应的显著水平有所下降,甚至变得不显著,表明公路基础设施投资效率有待提高。例如,匈牙利、塞尔维亚等大多数中东欧国家现在面临铁路、公路、港口等交通基础设施更新改造问题。基础设施多具有公益性,普遍具有投融资规模大、建设周期长、投资回报率低和资金回收期长等特征,因此主要依靠政府投资。“一带一路”沿线国家大多是新兴市场国家和发展中国家,因此那里的基础设施投融资、建设施工和运营管理往往存在巨大缺口,这就需要相应的基础设施投融资平台、建设能力和运营管理能力。

3 结论与启示

本文考察了1999—2013年期间“一带一路”沿线21个国家的公路、铁路、民航和水运基础设施投资的经济增长效应,重点考察了中东欧国家层面的交通基础设施的投资效率。研究发现,民航基础设施投资的经济增长效应在“一带一路”21国层面显著为正;铁路基础设施投资的经济增长效应在中东欧国家层面始终显著为负;水运基础设施的经济增长效应在“一带一路”沿线21国和中东欧14国层面都不显著;考虑控制变量之后,公路基础设施投资的经济增长效应的显著水平有所下降,甚至变得不显著。

“一带一路”战略的一个重要推动力是建设互联互通的基础设施。鉴于“一带一路”沿线国家的公路、铁路、民航和水运基础设施投资的总产出效应不同,应该加强投资项目评估和项目管理,特别注意项目所在国包括政治风险在内的各类风险,保证项目建设,提高投资效率。综合考虑交通基础设施的公益性和盈利性,金砖国家开发银行、丝路基金和亚投行应该积极发挥投融资平台的作用,主导相关投融资活动,填补“一带一路”沿线国家的交通基础设施投融资缺口,善用中国的巨额外汇储备。中国承包工程企业在交通基础设施建设和运营管理等方面积累了丰富经验,应该积极承建和运营管理“一带一路”沿线交通基础设施,并在此过程中输出装备和技术,解决中国的产能过剩问题。中东欧国家是联系亚欧的纽带,因此重视那里的交通基础设施建设,对于在“一带一路”战略覆盖区域形成便利的交通运输网络具有重大意义,有助于推进相关贸易、投资和文化交流活动,为中国企业创造良好的海外运营环境。

[1]Bougheas S,Demetriades PO,Mamuneas TP.Infrastructure,Special⁃ization,and Economic Growth[J].Canadian Journal of Economics, 2000,33(2).

[2]Demetriades PO,Mamuneas T P.Intertemporal Outputand Employ⁃ment Effects of Public Infrastructure Capital:Evidence From 12 OECD Economics[J].Economic Journal,2000,110(465).

[3]Ligthart J.Public Capitaland OutputGrowth in Portugal:An Empirical Analysis[J].European Review ofEconomicsand Finance,2002,1(2).

[4]Pereira A,Andraz J.Public Investment in Transportation Infrastruc⁃tures and Economic Performance in Portugal[J].Review of Develop⁃mentEconomics,2005,(9).

[5]Pereira AM,Andraz JM.On the Economic and Fiscal Effects of In⁃vestments in Road Infrastructures in Portugal[J].International Eco⁃nomic Journal,2010,25(3).

[6]Wang B.Effects of Government Expenditure on Private Investment: Canadian EmpiricalEvidence[J].Empirical Economics,2004,(30).

[7]李强,郑江淮.基础设施投资真的能促进经济增长吗?——基于基础设施投资“挤出效应”的实证分析[J].产业经济研究,2012(3).

[8]沈春苗,董梅生,陈东.政府基础设施投资偏向与经济增长[J].上海经济研究,2015(3).

[9]孙早,杨光,李康.基础设施投资对经济增长的贡献:存在拐点吗——来自中国的经验证据[J].财经科学,2014(6).

[10]张学良.中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应[J].中国社会科学,2012(3).

[11]庄序莹,侯敬雯.高速铁路、公路建设的财政投资效益研究——基于可计算一般均衡(CGE)模型的分析[J].财贸经济,2012(6).

(责任编辑/浩天)

F114.46

A

1002-6487(2016)19-0061-03

国家社会科学基金资助项目(11CJL015;11CGJ012);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(WN1122002);上海市教委科研创新项目(13YS095)

张娟(1979—),女,山西华陆人,博士,副研究员,研究方向:国际投资。雷辉(1973—),女,湖北十堰人,副教授,博士,研究方向:宏观经济学。王云飞(1981—),女,山东临沂人,副教授,博士,研究方向:宏观经济学。刘钻石(1982—),男,江苏宿迁人,博士,讲师,研究方向:宏观经济学。