元代江南与大都间的粮食供给关系——基于博弈论下的考察

金勇强

(洛阳理工学院经济与管理学院,河南 洛阳 471023)

元代江南与大都间的粮食供给关系——基于博弈论下的考察

金勇强

(洛阳理工学院经济与管理学院,河南 洛阳 471023)

本文分析了元代经济中心(江南)与政治中心(大都)间的粮食供给关系,并从博弈论的角度研究了这种关系演化的机制,认为元代江南与大都间在粮食供给上存在着典型的“囚徒困境”和“猎鹿博弈”,由于粮食产出能力和粮食分配制度上的不协调,使得双方很难在粮食供给上达成合作,进而导致饥荒和战争的严重后果。

元代;粮食;博弈论

唐宋以来,随着政治中心和经济中心的分离,政治中心所在的畿辅地带粮食供给问题日益严峻,唐代长安的统治阶层曾多次前往东都洛阳就食,《文献通考·国用考》云:“唐西都至岁不登,关中之粟不足以供万乘,荒年则幸东都。自高祖至明皇,不特移民就粟,其在高宗时,且有‘逐粮天子’之语”。北宋则干脆将首都设于无险可守,但却是南北漕运枢纽的开封。元朝所定都的大都,更是秦汉以来,统一王朝中经济中心与政治中心相距最远的一次,南北间经济发展水平上的差距,亦是有史以来最大的,体现在粮食供应上,就是北方政治中心对江南经济发达区几乎是一种绝对的依赖,这种依赖随着大都地区粮食需求的增长更日渐增强,并持续性地影响着元朝政局的走向。目前,不少学者对元代粮食供给下的区域政治经济关系变动进行过考察,默书民先生在分析了元代海运数额变化情况后指出,至大、延佑以后,大都粮食需求不断增加,反映大都对于江南经济依赖性在逐步上升[1]。吴缉华先生在分析了元末海运粮食数量下降,海运持续衰落的情况后,指出江南粮食北运的中断甚至直接导致了元朝的灭亡。[2]本文基于上述研究基础,进一步探寻了元大都与江南之间的粮食供给关系构成,并从博弈论角度对这种关系进行了创新性探索。

一、元代大都对于江南的粮食依赖

唐宋以来,北方在经济上依赖南方已成为日益明显的趋势。蔡京言:“本部岁计,皆藉东南漕运。”[3]卷94王觌言:“自祖宗以来,军国之费,多出于东南。”[4]卷466进入元代,这种依赖性变得更加明显,首先,元代北方比宋代经济更加残破,华北很多区域变成了牧场,如山东临邑,“冒占膏腴之地,以牧马供军为名”,面积达二十余万亩。[5]卷3与之相反的是“南方地区受战争破坏较少,经济很快恢复并继续发展,与北方形成强烈反差。”[6]“北地有真定府最为繁华富庶,有南人北游,归而言曰:‘曾不及吴城十之一二。’他州城郭,更荒凉不可取。……。所以鞑人绝望江南如在天上,宜乎谋居江南之人,贸贸然来。”[7]其次,与唐宋相比,元代粮食输送距离大为延长。元代定都大都(北京),距离当时的粮食生产中心——江南地区过于遥远,《元史·食货志》云:“元都于燕,去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南。”而宋代只需要将江南地区的粮食输送到黄河以南的开封就可以了,路线较之元代缩短了将近一半,这也就意味着元代粮食北运成本大大增加了,为了实现江南粮赋的顺利北运,元世祖采用了海运的办法,“江南之粮分为春夏二运。盖至于京师者一岁多至三百万余石”[8]卷93,才使得大都的粮食困境得以有效缓解。

但北方对江南的依赖是以江南赋税上缴的形式来体现的,所谓过度依赖基本等同于过度索取:江南向北方供给粮食,而北方却不需要做出任何付出,这造成了南北之间在资源分配上的严重不均衡。宋代初年,这种不均衡性就已经有所体现,由于粮食供给上的倾向性,常常会造成南贫北富,“景德中岁不过四百五十万石,其后益至六百五十万石,故江、淮之间,谷常贵而民贫。”[4]卷104不少官员已认识到这一问题,明道二年(1033年),范仲淹言:“祖宗时,江、淮馈运至少,而养六军又取天下。今东南漕米岁六百万石,至于府库财帛,皆出于民,加之饥年,艰食如此。”[4]卷39这种情况如果得不到缓解,再积累到一定程度时,必然会导致激烈的冲突,北宋末年,方腊在起义时即宣称:“今赋役繁重,官吏侵渔,农桑不足以供应。……声色、狗马、土木、祷祠、甲兵、花石靡费之外,岁赂西、北二虏银绢以百万计,皆吾东南赤子膏血也!”[9]可见,政府忽视东南民力,一味索取,是方腊起义重要原因之一。

元代,这种因过度依赖导致的南北不均衡现象愈加突出,元朝统一全国后,江南成为朝廷财赋源薮,郑元祐道:“国家疆理际天地,粮穰之富,吴独赋天下十之五,而长洲县又独擅吴赋四之一。”[10]卷9但元政府只重视赋税征收而轻视灾荒治理,“内附后,务田租岁入之多,而其所以忧水为民害者寝不复讲。国初尝立都水监,近又立庸田司,岁预勒首令状秋收有成数,而水旱不恤也。于是农始告病焉。”涸泽而渔的做法自然更加引起了江南士人的极大不满,郑元祐言:“钦惟世皇,东征西伐,岂知东南之稻米,然既定鼎于燕,有海民朱、张氏设策通海运。其初不过若干万,兴利之臣岁增年益,今乃至若千万,于是畿甸之民开口待哺以讫于今。”[10]卷8元末农民义军韩山童部更以“贫极江南,富夸塞北”[11]的极端不均状况作为宣传口号,反抗元朝,这也反映了元代南北之间除了民族对立之外,还存在严重的地域对立,这种情况下,江南士人对元廷不再抱有希望,故而“东吴当元季割据之时,智者献其谋,勇者效其力,学者售其能,惟恐其或后。”[12]

总之,唐宋至元,政治中心在粮食上愈加依赖江南,但政治中心对江南的过度依赖往往容易导致两者之间在粮食分配上的严重不均衡,进而引发区域之间以粮食为中心的经济冲突,严重者甚至引发动乱与战争。从实质上讲,江南与政治中心之间的以粮食为核心的经济利益冲突亦是博弈理论的一种体现。博弈论是是我们研究两个以上决策主体的行动以及相互作用间冲突、竞争、协调与合作关系的规律的有用工具。从江南与大都之间的粮食关系看,其体现了博弈论中的两种博弈模型,即“囚徒困境”和“猎鹿博弈”。

二、江南与大都之间的“囚徒困境”

一般来说,作为一个正式的博弈过程主要包括以下四大要素:对弈者;信息;策略;支付(收益或赢得)。[13]其中,存在对弈者是产生博弈的前提条件,博弈显然不能只有一个单一的行为主体,必须有能与之对弈的对象。其次,是对信息的掌握,以及基于掌握的信息所采取的博弈对策,由于对弈者对其他博弈者信息掌握的程度不一,所采取的对策也大不相同。最后是,基于所采取的相应的博弈策略,博弈者最终所获取的支付效益。在古代社会中,尽管其经济运行形态和社会结构并不像现在这样复杂,但作为一种普遍性的理论,博弈论对于农业社会不同利益主体之间的利益博弈行为仍然具有可靠的参考价值。

众所周知,在农业文明时代,粮食问题始终是社会各阶层关注的焦点,由于粮食产出的区域不平衡,这就更容易在地区之间产生激烈的博弈。元代大都与江南之间的粮食博弈,即可视作博弈论中囚徒困境模型的一种体现。所谓囚徒困境:即假设两名罪犯同时被捕,分别囚禁,不得互通信息。他们面临的可能结果有三种:一是订立攻守同盟,拒不交代罪行,那么可能各判1年监禁;二是互相揭发,各判5年监禁;三是一方固守攻守同盟,另一方揭发他,则前者被判10年监禁,后者被无罪释放。将这一模型应用到大都与江南之间的粮食争执现象中,亦可发现分别会对大都和江南产生三种结果。对于大都而言:最佳结果是出于粮食匮乏的理由,江南能够提供充足甚至无限量的粮食用于供应大都所需,中间结果是江南地区以“有限额”的方式向大都供应基本的生活口粮,最坏的结果是大都得不到来自江南的粮食供给导致饥荒频现。所以“尽可能从江南获得粮食”是大都一方所极力主张的博弈策略。如元朝末年,灾荒频发,但官府仍未放松对江南的粮食征运,甚至江南寺观租入也被纳入了粮食输出地[14]卷7。这进一步说明元政府对江南剥削之重。对于江南地区来说,最佳结果是禁止本地粮食外流,以免粮价飙升引发本地缺粮、生产下降等恶性影响,中间结果是适度向大都等粮食相对匮乏区供应粮食,最坏的结果是粮食无限制的流入大都等其他地区,进而加剧本地贫穷,甚至引发动乱,所以“维持本地富足状态,减少与中断粮食外运”显然是以江南为主的粮产区所极力主张的博弈策略,虞集即以为:“京师恃东南运粮为实,竭民力以航不测,非所以宽远人而因地利也。”[8]卷181他希望通过在大都附近开垦荒田,从而减少江南粮食的外运,缓解江南的压力。这两种博弈策略之间的冲突,即代表了江南和大都之间在粮食分配模式上的冲突。

不过,这种粮食生产与分配上的冲突,单一的一次博弈是难以解决的,需要在动态环境下的多次博弈才能最终解决。随着时间的变化,博弈双方的力量及策略的变动,大都与江南之间的粮食博弈结果自然也会发生巨大的变化。

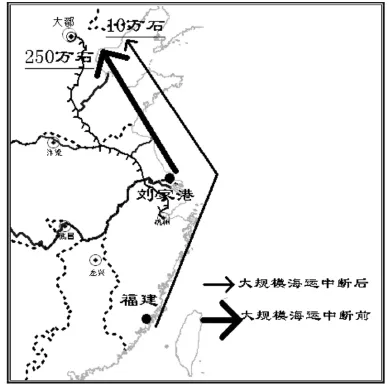

元代农民起义之前,元朝政府通过绝对的政治权利和军事优势使江南持续对政治中心进行巨额粮食供给,维持着南北之间的表面均衡,是时江南对大都的粮食转运量一直在三百万石左右。“江南之粮分为春夏二运。盖至于京师者一岁多至三百万余石。”[8]卷93但对于江南地区而言,一直希望能减少甚至停止对北方的粮食供给,减免赋税的上缴。元末红巾军起义时的檄文中即写道:“贫极江南,富夸塞北”,这与南宋范成大《吴郡志》所载“谚曰:‘天上天堂,地下苏杭’”正形成了鲜明对比。郑元祐道:“(元)定鼎于燕,有海民朱、张氏设策通海运,用海艘趠顺不浃旬而至于京畿。其初不过若干万,兴利之臣岁增年益,今乃至若千万,于是畿甸之民开口待哺以讫于今”[10]卷8,即对北方贪得无厌过度索取的厌恶之情不言于表。直到进入元顺帝时期,随着南方灾荒频仍,社会动荡,江南对大都的粮食运量开始呈下降趋势,至正元年(1341年),“益以河南之粟,通计江南三省所运,止得二百八十万石”;至正二年(1342年),“又令江浙行省及中政院财赋总管府,拨赐诸人寺观之粮,尽数起运,仅得二百六十万石而已”,“自仍改至元之后,有不可胜言者矣。由是岁运之数,渐不如旧。”[8]卷93但总体上,减少的数额并不是很大,到至正年间海运数额仍能维持在250万石左右。到红巾军起义后,伴随着元政府对江南控制力的下降,军事优势的丧失,这种表面均衡完全被打破,双方博弈失去了稳定的基础,江南粮食也绝少再入京城,此时“粮得入京者仅十一万石,自是岁以为常”[15]卷上,仅是之前的二十五分之一。而后长期为大都供应粮食的福建陈有定,虽然对元政府较为“忠诚”,但福建毕竟不是产粮地,所运亦不过“数十万”而已,亦不能从根本上缓解大都粮食匮乏的局面。“京师之粮,江浙常居其半,浙江更独占四分,福建并不入其流。故曰:及张士诚有浙西,方国珍有浙东,而京师索然。识者以为元之气数,不推可知也。”[16]卷9可见,由于缺乏稳定的利益均衡点,大都与江南之间的博弈均衡只是表面的,双方的冲突一直存在,随着时间的变化,博弈双方力量对比的急剧转变,江南与大都之间粮食博弈的最终结局便是走向失衡和混乱。

图1 元代海运中断前后大都粮食的供给量和供给路线的变化底图来源:据谭其骧主编:《中国历史地图集》第7册5-6图幅改绘。

不过,“囚徒困境”是一个高度简化的模型,其所代表的囚徒更是高度抽象化的概念,他们的区别只是名义的区别,即囚徒1和囚徒2。而就本文所研究的博弈主体而言,政治中心所处的大都和经济中心所处的江南之间存在着明显的区别,他们在粮食生产能力和粮食分配权力上大相径庭,在这种情况下,运用较为简单化的囚徒困境模型解释就显得有些牵强了,所以,需要进一步引入博弈论中的“猎鹿博弈”模型来进一步加以说明。

三、“猎鹿博弈”下的南北关系

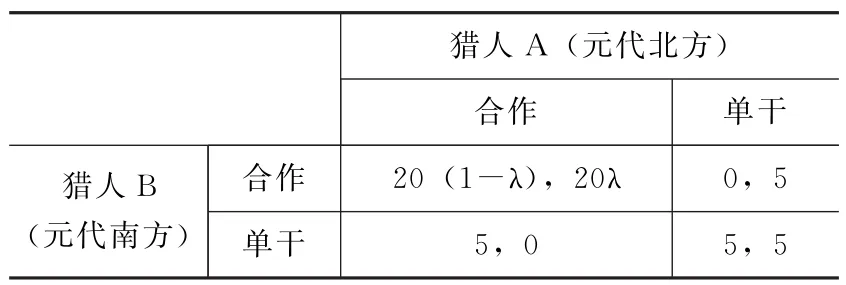

猎鹿博弈又称为猎人的帕累托效率①帕累托效率是经济学术语,其准则是:经济的效率体现于配置社会资源以改善人们的境况,主要看资源是否已经被充分利用。如果资源已经被充分利用,要想再改善任何人都必须损害别的人了,这时候就说一个经济已经实现了帕累托效率。相反,如果还可以在不损害别人的情况下改善任何人,就认为经济资源尚未充分利用,就不能说已经达到帕累托效率。,古代的村庄有两个猎人,假设两个猎人分别叫作叫A和B。当地的猎物主要有两种——鹿和兔子,其中鹿的价值和可用性要比兔子大得多。在抓捕猎物时,根据猎人A和B的合作程度,可能会出现以下四种情况:(1)猎人A和B都抓兔子,结果是猎人A和B都能吃饱4天;(2)猎人A抓兔子,猎人B打鹿,结果是猎人A可以吃饱4天,B则一无所获;(3)猎人A打鹿,猎人B抓兔子,结果是猎人A一无所获,猎人B可以吃饱4天;(4)猎人A和B合作抓捕鹿,结果是两人平分猎物,都可以吃饱10天。显然,两个人合作猎鹿的好处比各自打兔子的好处要大得多。通过模型建构,可以推导出该博弈的支付矩阵如下:

猎人A合作单干合作猎人B 10.10 0.5单干5.0 5.5

将这一模型代入到元代江南与大都的关系中可以发现。正常情况下,在南北粮食供给能力平均,且不受政治军事外在因素制约的理想状态下,双方协作是很容易的,因为此时粮食的分配尺度是统一的,不会出现一方获得的粮食多,一方获得的粮食少的情况,南北双方的利益也很容易就能形成均衡,达到(10,10)这样的结局。但在历史现实中是很难达到这样的理想状态,因为参与生产的南北方的生产者们,他们往往在粮食产出能力和拥有的政治军事权力上存在着巨大的差异性,这样在原有平衡的矩阵中就会产生变量,这个变量也就是如何按比例对粮食进行分配,假设λ代表粮食的分配比例,分配比例是1≥λ≥0,那么原有的支付矩阵就会变成这样:

猎人A(元代北方)合作单干猎人B (元代南方)合作20(1-λ),20λ 0,5单干5,0 5,5

然而,确定一个合理的分配比例(λ)是一件极其困难的事,如果一方的生产力强、贡献大,他就会要求得到较大的一份,这可能会让另一方觉得利益受损而不愿意合作。又或者猎人A比猎人B狩猎的能力水平要略高一筹,但B猎人却是酋长的之子,拥有较高的分配权。可以设想,A猎人与B猎人合作猎鹿之后的分配不是两人平分成果,而是A猎人仅分到了够吃2天的鹿肉, B猎人却分到了够吃18天的鹿肉,这显然是A猎人所不愿意的。在元代江南与大都的粮食供给关系中,即体现了猎鹿博弈中,因能力和权力差异所导致的,如何确定猎物分配比例的困境,这最终导致了两种问题的出现,一是因权力分配造成的整体的生产积极性的下降;二是因能力分配所导致的粮食生产能力较差的一方,基本利益的严重受损。

首先,作为政治中心的大都拥有较为强大的政治军事力量,掌握着粮食的分配权力,在分配粮食时自然而然地就会向政治中心倾斜。元代每年从江南运走大量的粮食,“江南之粮分为春夏二运。盖至于京师者一岁多至三百万余石。”[8]卷93结果自然是“贫极江南,富夸塞北”。不仅如此,元政府还只重视赋税征收而轻视灾荒治理,“内附后,务田租岁入之多,而其所以忧水为民害者寝不复讲。国初尝立都水监,近又立庸田司,岁预勒首令状秋收有成数,而水旱不恤也。于是农始告病焉。”[10]卷8这样的行为无疑导致粮食生产者积极性的愈加下降,具体来说,这种下降在元代表现在两个方面:

第一,江南粮食输出量的下降。元末,政府从江南获取的粮食数额已大为减少,至正元年(1341年),“益以河南之粟,通计江南三省所运,止得二百八十万石”;至正二年(1342年),“仅得二百六十万石而已”。总之“自(元顺帝)仍改至元之后……岁运之数,渐不如旧”而后,红巾军起义爆发,韩山童部在起义之时即以改变“贫极江南,富夸塞北”的极端不均状况作为宣传口,于是江浙一带的粮食渐次中断对大都供给,“元京军国之资,久倚海运,及失苏州,江浙运不通;失湖广,江西运不通”[17]卷5。到至正十九年(1359年)时,元廷诏方国珍、张士诚各具舟、粮,结果“粮得入京者仅十一万石,自是岁以为常。”[10]卷8这一粮食数额仅是海运兴盛期的1/25。

第二,对北方农业发展造成的逆向影响。这种情况的产生可以归结于机会成本的因素,在既定的经济资源和生产技术条件下,每增加一单位一种产品的产量所产生的机会成本递增,即要放弃更多其他产品的产量。对于元代大都来说,由于从江南获取粮食的成本比在大都附近种植粮食的成本要低得多,于是大都就将大量资源投入到从江南获取粮食而不是从本地农业的开发上获取粮食,天历三年(1330年)三月,中书省臣言:“世祖时开挑通惠河,安置闸座,全藉上源白浮、一亩等泉之水以通漕运。今各枝及诸寺观权势,私决堤防,浇灌稻田、水碾、园圃,致河浅妨漕事,乞禁之。”奉旨:“白浮、瓮山直抵大都运粮河堤堰泉水,诸人毋挟势偷决,大司农司、都水监可严禁之。”[8]卷64上述记载说明,在运输为主的方针下,当灌溉和运输冲突时,农业开发往往会因此受到影响。元中叶的郑元祐即批评了国家实行海运后西北田土不耕水利荒废的情况,“中州提封万井,要必力耕以供军国之需,如之何海运既开,而昔之力耕者皆安在?此柄国者因循至于今,而悉仰东南之海运,其为计亦左矣”[10]卷8。

其次,作为经济中心的江南地区,农业发达,粮食产量高,它们就像猎鹿博弈中狩猎能力强的猎人A一样,希望能够获得绝大部分的利益,但博弈的另一方在生产能力上往往存在着严重不足,如果绝对按照生产能力分配的话,必然会面临粮食极度短缺的问题。元大都所处的北方地区就是如此,元代北方农业比宋代更加落后,前文曾言山东临邑,“冒占膏腴之地,以牧马供军为名”,面积达二十余万亩。从人口数量上看,北方地区经济落后的形势更加明显,北宋崇宁年间,北方人口占全国人口的比重为64.1%,南方为35.9%,到了元代,这两个数字分别变化为14.9%和85.1%,北方人口所占全国人口比重,整整下降了50%,人口的缺乏使得元代北方在经济开发上往往效果不佳。

表1 辽宋金元时期南方、北方人口及占全国比重的变化[18]单位:人口(千人),比重(%)

至正十二年(1352年),中书左司郎中田本初言:“江南漕运不至,宜垦内地课种。昔渔阳太守张堪,种稻八百余顷,今其迹尚存,可举行之。于是,起山东益都、般阳等一十三路农民种之。”元代京畿附近800多顷荒田竟然括取北方十几路农户前往开垦,可见北方人力之匮乏,但即便是如此,垦殖所得到的成果依然极其有限:“但秋收课所得,不偿所费。次年,农民皆散罢去。冬,复立庸田使司于江南。”[16]卷9显然,大都只有通过从江南获取粮食补充才能生存下去。在元末农民战争之前,大都尚可通过权力优势获得充足的粮食供给,但元末农民战争爆发后,大都这种权力优势随之丧失,江南将自身所产粮食自留自用,并断绝对大都一带的粮食援助,其对大都的影响自然是极其严重的。

如元末之时,“及汝、颍倡乱,湖广、江右相继陷没,而方国珍、张士诚窃据浙东、西之地,虽縻以好爵,资为藩屏,而贡赋不供,剥民以自奉,于是海运之舟不至京师者积年矣。”[8]卷96结果大都因粮食奇缺,出现极其严重的饥荒和人口损失。至正十八年至十九年(1358-1359年),华北大面积蝗灾,江南粮食供给也完全中断,大都发生空前饥荒,“太子召指空和尚,问(大都)民饥馑何以疗之?”最终依靠从福建海运来的少量粮食勉强渡过难关,“秋,福建运粮数十万至京师。是时……唯赖福建滨海,又为王土,独能运粮至京师,由是京师民始再活”[16]卷9。但福建供给的粮食仅有10万石左右,对于大都庞大的需求来说无疑是杯水车薪,所以,即便最后有来自福建等地的粮食救助,大都一带在这次饥荒中的人口损失依然空前严重。《元史》记载:“至正十八年冬,京师大饥,人相食,彰德、山东亦如之。至正十九年正月至五月,京师大饥,银一锭得米仅八斗,死者无算。”[8]卷51《庚申外史》记载:“至正十九年,京师大饥,民殍死者几百万。十一门外各掘万人坑掩之,鸱鸮百群,夜鸣至晓,连日乃止。”[16]卷9

总之,猎鹿博弈强调的是合作,但这种合作不是简单的依照能力或者权力分配,而是要使每个合作者都能够保证在不损害对方利益的前提下获得最大的利益,实现双赢。因此,在实现合作时,必须充分照顾合作者的利益,绝对地按照权力和能力分配显然是无法实现利益均衡,从而实现合作的效果的。

四、结论

元代江南与大都在粮食供给上的矛盾,从某种意义上看,是博弈理论中的两种类型“囚徒困境”和“猎鹿博弈”的体现。就“囚徒困境”下大都与江南间的粮食博弈而言,“尽可能从江南获得粮食”是大都一方所极力主张的博弈策略;“维持本地富足状态,减少与中断粮食外运”是以江南为主的粮产区所极力主张的博弈策略。这两种博弈策略之间的冲突,代表了江南和大都之间在粮食分配模式上的冲突,而且随着时间的变化,博弈双方的力量对比及策略的变动,大都与江南之间的粮食博弈结果自然也会发生巨大的变化。在“猎鹿博弈”的模型下,一方面,经济中心江南地区的粮食生产能力要比作为政治中心的大都强得多,自然要求获得绝大部分的利益,但这样就难以照顾到缺粮地区的需求,从而损害以大都为中心的缺粮地区的利益;另一方面,作为政治中心的大都却又在很大程度上掌握着粮食的分配权力,在分配时自然而然地就会向政治中心倾斜,这样又严重损害了生产者的积极性,造成整体效率的下滑。所以,在构建二者关系时,必须能充分照顾博弈各方的利益。[基金项目:教育部人文社会科学研究重点基地重大项目“两千年来西北地区灾荒与灾害地理研究”(项目编号10JJD790035)的阶段性成果]

[1]默书民.元大都粮食来源与消费[A].元史论丛(第九辑)[C].北京:中国广播电视出版社.2004.65-78.

[2]吴缉华.元朝与明初的海运[A].明代社会经济史论丛——睿斋论史存稿(第一集) [C].台北:学生书局.1970.112-117.

[3]〔元〕脱脱.宋史[M].北京:中华书局.1986.

[4]〔宋〕李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局.2004.

[5](道光)济南府志[M].南京:凤凰出版社.2004.

[6]吴松弟.中国移民史(第4卷)[M].福州:福建人民出版社.1997.677-679.

[7]〔宋〕郑思肖.郑思肖集[M].上海:上海古籍出版社.1991.

[8]〔明〕宋镰.元史[M].北京:中华书局.1976.

[9]〔宋〕方勺.青溪寇轨[M].北京:中华书局.1991.

[10]〔元〕郑元祐.侨吴集[M].北京:国家图书馆出版社.2010.

[11]〔明〕叶子奇.草木子[M].北京:中华书局.1997.

[12]〔元〕倪瓒.清闵阁全集[M].长春:吉林出版集团.2011.

[13]罗伯特·吉本斯著、高峰译.博弈论基础[M].北京:中国社会科学出版社.1999.

[14]〔元〕徐一夔.始丰稿[M].杭州:浙江古籍出版社.2008.

[15]〔明〕佚名.皇朝平吴录[M].上海:商务印书馆.1936.

[16]〔元〕权衡.庚申外史[M].郑州:中州古籍出版社.1991.

[17]〔元〕王逢.梧溪集[M].北京:中华书局.1985.

[18]吴松弟.中国人口史(辽金宋元时期) [M].上海:复旦大学出版社.2000.625.

Grain Supply Relationship between Jiangnan and Dadu in the Yuan Dynasty——A Study Based on the Game Theory

Jin Yongqiang

(College of Economics and Management,Luoyang Institute of Technology, Luoyang,Henan 471023)

This paper analyzes the grain supply relationship between the economic center (Jiangnan)and political center(Dadu)in the Yuan Dynasty,and explores the evolutional mechanism of the relationship from the perspective of game theory.The typical relationship between Jiangnan and Dadu was like“The prisoner's dilemma”and“Deer hunting game”dilemma.The grain distribution system didn't match the grain output capacity,which made it difficult to achieve cooperation between the two sides in the grain supply,resulting in serious consequences of famine and war.

The Yuan Dynasty,Grain,Game theory

金勇强(1982—),洛阳理工学院经济与管理学院讲师,主要研究方向为区域历史地理、文化遗产保护与开发。