高产优质杂交油菜新品种中绵油783的选育及栽培技术

, , , , , , (南充市农业科学院, 四川 南充 637000)

高产优质杂交油菜新品种中绵油783的选育及栽培技术

赵昌斌,邓武明,田露申,余青青,杨玉恒,宋稀,黄成云

(南充市农业科学院, 四川 南充 637000)

为选育高产优质杂交油菜新品种应用于生产,南充市农业科学院利用单低不育植株、双低优良品系、双低杂交种等材料,采用自交、杂交、回交、测交等方式,结合定向选择,育成高产优质杂交油菜新品种中绵油783。中绵油783在2013年、2014年四川省油菜新品种区域试验中,2年平均单产2 878.50 kg/hm2,较对照德油6号增产12.30%,芥酸含量未检出,硫甙含量17.14μmol/g(饼),含油量40.56%,于2014年通过四川省农作物品种审定委员会审定。

杂交油菜; 中绵油783; 细胞质雄性不育系;

油菜是我国第一大油料作物。双低菜籽油有利于人体吸收,对人体健康有利,是人们较好的食用油源[1]。当前油菜的育种目标还是以优质、高产、抗病抗逆性强等为主,但一般而言,高产、优质、抗病抗逆性之间相对立,不易统一,存在矛盾[2]。为把优质品种产量大幅度提高,解决以上育种目标之间的矛盾,油菜育种专家认为,开展油菜杂种优势利用方面的研究,把杂种优势育种和优质育种相配合,才更容易选育出高产优质杂交油菜品种,这也是现阶段油菜选育新品种的主攻方向[3]。南充市农业科学院油菜研究所用低芥酸杂交种杂3中产生的不育株,双低优良品系84004、双低杂交种杂0445等为材料,采用自交、杂交、回交等多种交配形式,结合田间优良农艺性状的定向选择,以及室内低硫、低芥、高含油量的品质筛选,不育度、恢复力和配合力鉴定,培育出油菜杂交组合11杂745,集高产、优质、稳产、抗病抗逆性强于一体。该组合2013年和2014年参加四川省油菜新品种区域试验,2014年同步生产试验,于2014年12月通过四川省农作物品种审定委员会审定(审定编号:川审油2014005),命名为中绵油783。

1 选育过程

1.1 不育系南A 7与保持系南B 7的选育

1993年3月在播种于本院试验田的低芥酸波里马胞质杂交种杂3中发现2株优异细胞质雄性不育株,用84004选系等8个配合力高、农艺性状优良、抗(耐)病、双低甘蓝型油菜核心保持材料予以测交。1994年在测交后代F1中发现以84004选系为父本的组合表现长势强、不育习性好,选择花药花丝退化、败育完全的优良单株作母本,用84004选系作父本进行成对回交,收获后经室内品质测试,选留双低单株于1995年3月、1996年3月、1996年8月(昆明)继续选不育习性好、农艺性状优良、抗(耐)菌核病双低单株用84004选系连续回交,并且1996年8月在不育材料回交转育的同时与恢复系测定配合力。1997年3月选配合力高、不育习性好、农艺性状优良、抗(耐)菌核病双低单株用84004选系回交。1998年3月对成对回交材料进行育性调查,组合3097 A×84004选系表现为100%不育,农艺性状整齐一致,遗传稳定,遂将3097 A和84004选系分别定名为雄性不育系南A 7和雄性不育保持系南B 7。不育系南A 7和保持系南B 7的田间技术和纯度于2004年3月由四川省农作物品种审定委员会办公室组织鉴定并通过。

1.2 胞质不育恢复系83 R的选育

2005年起在双低优良杂交组合杂0445中,连续定向选优良可育单株自交,结合配合力、恢复力测交结果和室内品质筛选,育成的双低雄性不育恢复系2010年定型,取名83 R,其田间技术和纯度于2014年3月由四川省农作物品种审定委员会办公室组织鉴定并通过。

1.3 杂交种的育成

中绵油783(区试代号11杂745),2010年用不育系南A 7和恢复系83 R配制杂交组合后进行配合力测定和多年多点试验,历经2011年品比试验,2012年四川省油菜预备试验,2013年、2014年四川省油菜新品种区试及2014年生试,于2014年12月通过四川省农作物品种审定委员会审定。

2 品种表现

2.1 产量表现

2012年参加四川省油菜预备试验,平均单产3 091.80 kg/hm2,比对照德油6号增产8.22%,6点试验点均增产。

2013年参加四川省油菜区域试验,平均单产2 768.25 kg/hm2,比对照德油6号增产11.58%(极显著),比平均对照增产4.03%,8个试验点全部增产,产量居本组第2位。产油量1 127.85 kg/hm2,比对照增产11.53%。2014年参加四川省油菜区域试验,平均单产2 976.45 kg/hm2,比对照德油6号增产12.91%(极显著),比平均对照增产5.34%,9个点试验点全部增产,产量居本组第2位。产油量1 201.95 kg/hm2,比对照增产17.63%。2年四川省区域试验17个点次,全部增产,平均单产2 878.50 kg/hm2,比对照德油6号增产12.30%。平均产油量1 164.90 kg/hm2,比对照增产14.60%。

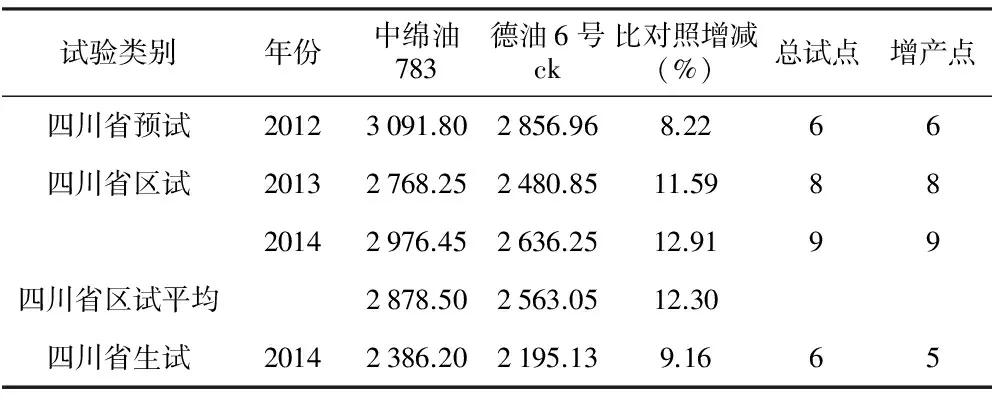

2014年参加四川省油菜生产试验,平均单产2 386.20 kg/hm2,比对照德油6号增产9.16%, 6点试验点5点增产(见表1)。

表1 中绵油783各级试验产量表现(单位:kg/hm2)

试验类别年份中绵油783德油6号ck比对照增减(%)总试点增产点四川省预试20123091.802856.968.2266四川省区试20132768.252480.8511.598820142976.452636.2512.9199四川省区试平均2878.502563.0512.30四川省生试20142386.202195.139.1665

2.2 品质表现

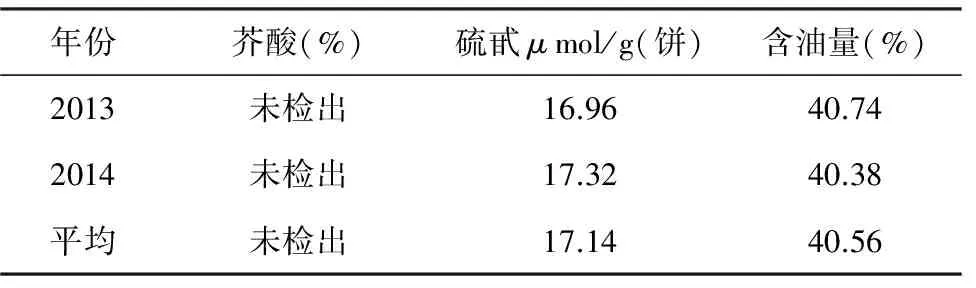

2013年四川省油菜区域试验中,种子芥酸含量未检出,硫甙含量16.96μmol/g(饼),含油量40.74%;2014年四川省油菜区试中,种子芥酸含量未检出,硫甙含量17.32μmol/g(饼),含油量40.38%。2年种子芥酸含量均未检出,硫甙平均含量17.14μmol/g(饼),含油量40.56%(见表2)。

表2 中绵油783四川省区试品质表现

年份芥酸(%)硫甙μmol/g(饼)含油量(%)2013未检出16.9640.742014未检出17.3240.38平均未检出17.1440.56

2.3 抗性情况

2013年和2014年四川省油菜区试中,成熟期菌核病和病毒病2年平均发病率分别为6.58%和0.03%,分别比对照高1.28个百分点和低0.09个百分点,菌核病和病毒病病指分别为3.43和0.03,分别比对照高0.96和低0.06。2年植保鉴定结果,与对照相比,表现为抗-感菌核病,感-抗病毒病。2年主花序平均不实果率4.7%,比对照高0.3个百分点。花期倒伏面积3.4%,比对照高2.1个百分点。

2.4 适应性

中绵油783在2012年四川省油菜预备试验、2013—2014年四川省油菜区域试验、2014年四川省油菜生产试验中,3年29点次试验,增产点28个,增产点率为96.55%,适应性非常广泛。

3 主要特征特性

中绵油783属双低甘蓝型半冬性胞质不育三系中熟杂交种,子叶似肾形,心叶带紫色,刺毛较多,幼茎微紫,幼苗半直立,成苗后叶色深绿,叶片大而厚,叶柄长,蜡粉较多,有裂片2~3对,叶缘波纹,顶裂呈椭圆,薹茎叶半抱茎,茎秆绿色,花色黄,花冠偏大,花瓣侧叠、平展,其形似球拍。在四川省油菜区域试验中,平均全生育期216 d,与对照德油6号熟期相当,平均株高214.4 cm,主序长57.3 cm,一次有效分枝7.8个,二次有效分枝4.7个,有效分枝部位71.0 cm高,角果斜生偏长,黄绿色,单株有效角果507.55个,每果17.85粒,千粒重3.32 g,种子种皮黑褐色,株型扇形,匀生分枝[4-5]。

4 栽培技术要点

4.1 适期播种、合理密植

中绵油783在四川省育苗移栽一般9月上中旬播种,苗床与本田比例1︰5,移栽密度90 000~120 000株/hm2为宜;直播9月下旬至10月上旬播种,及时间苗定苗,密度150 000~180 000株/hm2为宜[4-5]。

4.2 科学用肥

无机肥与有机肥相配合,底肥与追肥相结合,严格控制肥沃田块氮肥用量。磷、钾、硼作底肥一次性施入,氮肥作底肥、腊肥、薹肥施用,其运筹比例按5︰3︰2为宜,一般施纯氮150~180 kg/hm2、P2O5100~150 kg/hm2、K2O 120~150 kg/hm2、硼砂10~15 kg/hm2[4-5]。

4.3 及时防治病虫

冬前苗期用吡虫啉、乐果、敌杀死等防治蚜虫和菜青虫,春后初花期用菌核净、多菌灵等防菌核病。

4.4 适时收获

油菜是无限花序,花期长、角果成熟不一致。一般当主序中上部籽粒变为暗褐色、全株角果70%~80%呈黄绿色时为油菜的适宜收获期。

[1]沈金雄,傅廷栋.我国油菜生产、改良与食用油供给安全[J].中国农业科技导报,2011,13(1):1-8.

[2]刘后利.油菜的遗传和育种[M].上海:上海科学技术出版社,1985:1-6.

[3]傅廷栋.杂交油菜的育种与利用[M].武汉:湖北科学技术出版社,2000:1-3.

[4]文凤君,邓武明.优质高产稳产杂交油菜新品种龙庭1号的选育[J].农业科技通讯,2012(2):143-144.

[5]邓武明,文凤君,赵昌斌,等.甘蓝型杂交油菜新品种种都油998的选育及栽培技术[J].农业科技通讯,2014(9):224-227.

The Breeding and Cultivation Technology of High Yield and Good Quality Hybrid Rape Varieties Zhongmianyou 783

ZHAOChangbin,DENGWuming,TIANLushen,YUQingqing,YANGYuheng,SONGXi,HUANGChengyun

2016-06-02

“十二五”863项目“强优势油菜杂交种的创制与应用”(编号:2011 AA 10 A 104);“十二五”四川省油料育种攻关项目“突破性油料作物新品种选育”(编号:2011 YZGG 005)。

赵昌斌(1965—),男,四川嘉陵区人;本科,农艺师,主要从事油菜育种与栽培。

邓武明(1970—),男,四川营山县人;硕士,研究员,主要从事油菜育种与栽培。

双低; 选育

10.16590/j.cnki.1001-4705.2016.11.110

S 565.4

A

1001-4705(2016)11-0110-03