基于经典扎根理论的虚拟企业供应链形成机理研究

贾旭东,衡 量

(兰州大学管理学院,甘肃 兰州 730000)

基于经典扎根理论的虚拟企业供应链形成机理研究

贾旭东,衡 量

(兰州大学管理学院,甘肃 兰州 730000)

管理学术界对实体企业的供应链研究已形成较系统的知识体系,而与虚拟企业有关的供应链研究才刚刚起步。企业间动态联合后会对供应链产生不同于企业单兵作战时的影响,这种影响广泛存在于企业实践中却较少被理论界所研究。因此,本文选择典型的虚拟企业为案例,运用经典扎根理论研究方法并采用认知地图工具,对虚拟企业供应链的动态变化进行了深入研究。研究发现,处于不同发展阶段的虚拟企业供应链形成过程有明显不同,该过程具有阶段性特征,并共同呈现虚拟企业供应链形成的内在机理。另外,在品牌影响力和供应链控制力的作用下,虚拟企业供应链的形式会产生由简入繁的变化,同时,其整体构型也出现了从“积木”组件向“积木”模型的蜕变,本文构建的“积木”模型形象地表达了上述机理。本文还发现,实体企业演化为虚拟企业的速度是影响虚拟企业供应链结构复杂程度的关键因素,两者呈现出相互关联的特性,可通过函数图形来表征。本文的研究弥补了虚拟企业供应链研究的不足,为更加深入研究相关问题奠定了理论基础。

经典扎根理论;虚拟企业供应链;“积木”模型

1 引言

企业进入市场后,公司的竞争实质演化为供应链的竞争[1],因而供应链问题成为国内外管理学者,尤其是企业运营管理专家关注的热点研究领域。但现有研究中却隐含着供应链的主体是实体企业的假设,基本忽略了虚拟企业的存在。虚拟企业是整合社会冗余资源、集中核心能力的多企业动态联合体。从虚拟企业的视角来看,既有研究都聚焦于企业单兵作战的状态,多个企业动态联合后会对供应链产生影响的事实被忽视。因此,有必要从虚拟企业的视角,对虚拟企业的供应链进行深入探究。

虚拟企业被认为是一种柔性动态组织[2],由盟主、盟员共同构成,借助契约和网络平台的形式,以统一的品牌优化产品或服务,并通过信息共享、跨组织流程再造等方式创造价值[3]。综合以上观点,虚拟企业被定义为:具有价值链不同环节核心能力的独立厂商,为适应环境变化、把握市场机遇、实现成本分担及资源和能力的共享,以知识、项目、产品或服务为中心,通过各种契约合作方式所构建的不具有独立企业形态却实现了特定企业功能的动态企业联合体[4-5]。目前,虚拟企业的研究集中在盟主与盟员间关系[6]、盟员的选择[7]、动态网络[8]以及敏捷性[9]等方面。

虚拟企业的概念具有供应链的内涵,甚至有学者将虚拟企业理解为一种尤为通畅的供应链形式[10],供应链同样需要考虑不同企业间的契约关系[11]及契约关系下的协同作用[12-13],供应链与虚拟企业相互契合的视角为深入探究虚拟企业供应链提供了理论依据。供应链的上述特征可以借助其网络结构来展现[14]。供应链是核心企业联合供应商、代理商,组建成一条生产、销售的链条,是描述商品产供销过程及其动态变化的网络结构。供应链也是一个组织网络,组织从上游到下游,最终提供给用户产品或服务而产生价值[15-16]。供应链网络结构应该包含作用流程和分析框架及其建立原则[17]。供应链的网络结构与采购、生产、分销、消费等一系列活动有密不可分的关系[18]。有学者以网络思想为基础提出,供应链网具有 “T”型结构、“A”型结构(汇聚网结构)和“V”型结构(发散网结构)[19]。上述供应链网络结构相关理论旨在综合员工、供应商、顾客、竞争者、互补者等关系,发挥成员间的协同优势[20]。

虚拟供应链的概念由英国桑德兰大学电子商务中心提出,是指合作伙伴专注于信息技术而组建的动态形式,由信息中心和信息终端构成[21]。虚拟供应链的结构体系由上层联盟协调委员会和下层工作核心团队构成,上层负责信息畅通,下层负责能力互补[22]。

综上所述,虚拟企业具备风险共担、资源共享、敏捷、动态等特征,能够快速响应动态市场的复杂需求,其供应链结构及其稳定性是保证该特征实现的关键因素,根据不同的划分标准,该结构具有不同的表现形态[23-24]。同时,我们在对虚拟企业实践的研究中也发现了虚拟企业将供应链环节中的虚拟化部分再次实体化的动因和规律,加之,虚拟企业供应链动态变化的现象在既有文献中缺少相应解释,因此,该经营现象及其背后的规律成为本文深入研究的问题。我们有必要结合虚拟企业动态演化的特征探寻其供应链形成及演化的机理,以实现实体企业供应链理论与虚拟企业供应链理论的有机融合,缩短现有理论与企业实践的差距,以指导企业经营活动。

2 研究方法

虽然实体企业供应链理论可以为虚拟企业供应链的相关问题所借鉴,但无法掩盖缺少系统研究方法、企业实践情景不足的事实,从而导致诠释虚拟企业供应链问题的基础理论薄弱。因而,虚拟企业供应链结构的形成机理不明,其定量研究也难以令人信服。由Glaser和Strauss[25-26]于1967年提出的扎根理论被誉为最宜于研究此类探索性问题的定性研究方法论。其中,经典扎根理论因为强调“扎根精神”,即研究者在理论构建过程中不先入为主地寻找概念和范畴间的因果关系、以开放的心灵去客观地发现理论,被认为是扎根理论三大学派中最具代表性和科学性的方法[26]。

经典扎根理论的数据分析过程分为实质性编码阶段和理论性编码两个阶段,实质性编码阶段又包含开放性编码和选择性编码两个过程[27]。在此过程中,编码技术得到的是理论要素,需要借助故事逻辑线,才能构建出理论架构。认知地图正是研究主体在特定的场景下关于某类现象一系列言论因果逻辑的图形展示[28],通过现象发生的前后顺序构建出理论[29]。认知地图的核心作用在于将访谈细节按照因果关系完全呈现出来,从而模拟出谈话主体的思维发展过程。综合上述方法,对虚拟企业供应链形成机理及构型的研究可以借助流程图展开[30]。

2.1 问题涌现与案例选择

研究独特的经营问题需要选择典型行业以及具有代表性的企业为案例,这样的企业经营现象才可能升华为值得研究的理论问题,因此,如何在典型行业中锁定典型虚拟企业是开展本文研究的出发点。首先,目标企业所处城市应具有地域代表性。上海、深圳、广州是中国经济发展的前沿城市,这三个地区企业的总体实力和发展规模位于国内较高水平,是我们首先选择的地域;其次,目标企业应具有行业代表性。

为确定典型行业,我们分别对上海、深圳和广州三地的企业进行了初步预调研,在尽可能覆盖多个行业的原则指导下,发放问卷146份,回收有效问卷144份,并借助评测外包水平的指标体系来判定虚拟企业发展水平的高低(包括:生产外包、销售外包、研发外包、物流外包、管理外包、服务外包、供应外包等7个指标,源自国家自然科学基金项目《基于扎根理论的企业组织虚拟演化机理及测度研究》的理论成果,批准号:71072069)。通过对比调研中呈现的各行业发展现状,发现服装行业的虚拟企业发展水平明显领先于其他行业(如表1所示),而且服装具有时尚快销、产品生命周期短的特点,服装企业必须快速灵活地满足市场需求才能稳定发展。综上,典型案例的范围锁定在上海、深圳和广州的服装行业中。

此时,我们需要根据企业在行业内的典型性及该企业的可调研程度即其数据可得性来确定最终的研究案例。美特斯·邦威是中国休闲服饰的龙头企业,被称为行业内最具代表性的虚拟企业典范。扫描其他典型虚拟企业的经营行为时,发现被誉为中国儿童服装第一品牌的小猪班纳也存在类似现象。同时,笔者能够进入这两家企业进行深度调研,使研究具有可行性,因此,本文最终选择这两家企业作为研究案例。

2.2 数据收集

该过程主要采取实地访谈的形式获得与虚拟企业供应链问题相关的一手数据,受访者分别来自案例企业的高、中、基层管理者。为增强数据来源的可信性,访谈时我们均向受访者出示正式介绍信和保密承诺书并提供复印件以获得受访者的信任。在访谈过程中,至少有两位访谈者在场,对访谈数据进行对比补充。在征得受访者同意后,以录音方式记录采访内容,形成近7.3万字的录音整理资料;为强化对数据的三角检验,完成访谈后,浏览公司官方网页,获得企业相关音视频及文献等以及时收集和丰富案例数据,所获数据情况如表2所示。

2.3 数据处理

结合上述与虚拟企业供应链问题相关的一手、二手数据,通过经典扎根理论中开放性编码的数据处理方法,我们得到了虚拟企业供应链的形成要素,并融合认知地图方法,在选择性编码阶段描绘出虚拟企业供应链形成的动态过程。

2.4 理论构建

基于对虚拟企业供应链形成动态过程的描述,总结出虚拟企业供应链形成的机理,以既有理论作为补充数据进行比较和完善,构建出虚拟企业供应链“积木”模型。

3 研究过程

3.1 虚拟企业初级发展阶段供应链的形成过程

在文献回顾中可以发现,企业发展的推动力不仅与供应链有直接关系,而且与供应链结构也息息相关。虚拟企业是种特殊的组织形式,其内部由盟主企业和盟员企业构成,同时,虚拟企业也是供应链,包括盟主和盟员企业提供的核心能力,盟主处于主导地位,控制盟员企业的经营行为。上述结论都源于已有理论,企业实际的经营活动是否符合这些结论?又遵循怎样的规律?我们通过对美特斯·邦威公司高管A和小猪班纳公司高管B的实地访谈,可以找到上述规律存在的现实依据,如表3、表4所示。

表1 广、深、沪分行业虚拟化水平调查统计表

表2 数据类型、来源及数量

注:表中“K”表示电子文本字节数,“M”表示文章或图片电子文档字节数。

表3 美特斯·邦威的访谈记录

表4 小猪班纳的访谈记录

图1 美特斯· 邦威初级发展阶段认知地图逻辑线

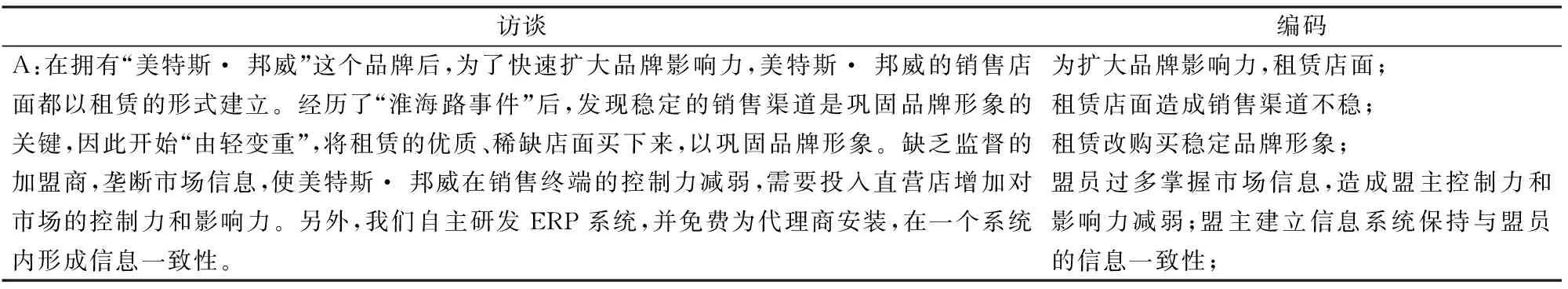

访谈编码A:在拥有“美特斯·邦威”这个品牌后,为了快速扩大品牌影响力,美特斯·邦威的销售店面都以租赁的形式建立。经历了“淮海路事件”后,发现稳定的销售渠道是巩固品牌形象的关键,因此开始“由轻变重”,将租赁的优质、稀缺店面买下来,以巩固品牌形象。缺乏监督的加盟商,垄断市场信息,使美特斯·邦威在销售终端的控制力减弱,需要投入直营店增加对市场的控制力和影响力。另外,我们自主研发ERP系统,并免费为代理商安装,在一个系统内形成信息一致性。为扩大品牌影响力,租赁店面;租赁店面造成销售渠道不稳;租赁改购买稳定品牌形象;盟员过多掌握市场信息,造成盟主控制力和影响力减弱;盟主建立信息系统保持与盟员的信息一致性;

表6 小猪班纳的访谈记录

表3中,创业初期美特斯· 邦威发现品牌价值后,选择集中企业全部资源和优势全力发展品牌影响力,以辐射生产环节和销售环节。美特斯· 邦威主要负责品牌运营职能,其生产环节由制造商完成。由于品牌市场价值,决定了美特斯· 邦威的盟主地位,而其他制造商和加盟商则成为盟员,盟主监督、管理盟员完成生产或销售环节的经营行为。对整个虚拟企业的供应链而言,盟主掌握的是供应链的核心环节,盟员掌握的是供应链的非核心环节,核心环节控制非核心环节的发展方向,因此,品牌运营能力有机结合生产、销售能力,才能提高整个虚拟企业的整体实力,其中包含的认知地图逻辑线如图1所示。

从表4 的访谈内容可以看出,在创业初期,小猪班纳扮演的是生产制造商的角色,为国外知名企业提供代工业务,由于代工业务的利润丰厚,小猪班纳虽然在业务形式上有所变化,但仍集中优势发展生产加工能力。在长期的代工过程中,小猪班纳发现生产环节的利润远远低于品牌运营环节的利润,加上市场环境突变的影响,导致品牌的优势地位凸显,因此,小猪班纳开始从制造商向品牌运营商转变。在其转变过程中,呈现出了与美特斯· 邦威相似的认知地图逻辑线,此处不再赘述。

综合上述表3、表4中提供的虚拟企业初级发展阶段的供应链形成要素,以及图2中蕴含的认知地图逻辑线,我们得到核心范畴“虚拟企业初级发展阶段供应链的形成过程”,并得到5层27个选择性编码的支持并饱和。

3.2 虚拟企业成长阶段供应链的形成过程

盟主企业与盟员企业的合作并未停止,盟主企业通过品牌影响力控制盟员企业,当品牌影响力不足或是盟员企业占有过多虚拟企业资源时,会限制其发展,两者间平稳的主次关系会受到冲击,致使供应链的核心环节和非核心环节的联系不再紧密。为应对供应链失控的问题,盟主企业需要通过必要的方式增强自身的品牌影响力和对非核心环节的控制力,以重新搭建能够满足两者平稳发展的供应链。在对美特斯· 邦威公司高管(A)和小猪班纳公司高管(B)的进一步的实地访谈中均谈到了该过程,如表5、表6所示。

表5中,美特斯· 邦威为扩大市场占有率,拓展品牌影响力,需要持续引进加盟商快速拓展销售渠道,在节约成本的同时可以有效抵御市场风险。另外,合同时间会阻碍企业品牌发展。在“淮海路事件”中,美特斯· 邦威因为租约到期而丧失了多年经营的优势地段,对品牌产生了负面影响。为应对类似问题,美特斯· 邦威选择通过上市募集资金投建自营店和打造信息化平台的方式重新构建稳定的供应链。美特斯· 邦威的上述过程形成其认知地图的逻辑线,形式如同图2的形式,此处不再赘述。

表6中,小猪班纳扩大市场占有率、提高品牌影响力的做法是将生产环节外包,以提高自身品牌运营能力。生产环节持续外包,使盟员企业掌控了盟主企业生产能力,引起盟主在该环节实力减弱,致使产品质量下降、交货期延长等供应链失稳现象。为应对该问题,小猪班纳将募集资金投入到自有生产基地建设方面,打造以生产、销售、研发、物流、供应、管理、服务等经营活动为基础的平台。在此基础上,小猪班纳构建出“塔”形结构,这些“塔”是企业返乡员工创立的公司,企业为“塔”提供订单、设备、技术等扶持政策。由于“塔”的主体来自小猪班纳企业内部,两者有相同的企业文化和经营理念,因此,两者间存在天然的稳定关系。小猪班纳控制平台并以平台控制“塔”的结构形式确保其重新获得稳定、可靠的供应链。小猪班纳的上述过程与美特斯· 邦威成长阶段的认知地图逻辑线相似。

综上,盟主企业发现市场信息被阻断、产品质量下滑、交货期拖延、品牌影响力降低等问题后会在失控的非核心环节投入大量资金,以提升企业非核心环节的实力,重新建立稳定的供应链结构。遵循以上可以得到核心范畴“虚拟企业成长阶段供应链的形成过程”,对比数据、编码没有新的范畴产生,并得到4层19个选择性编码和2条认知地图逻辑线支持。

4 研究发现

4.1 案例总结

综合美特斯· 邦威和小猪班纳两家公司的一手、二手资料、透析该数据内部逻辑的编码过程及其认知地图可以发现,两家企业都经历了实体企业的发展阶段,在该阶段,有的企业掌握着品牌等供应链中的核心环节,有的企业掌握着生产、销售等非核心环节。不同企业联合后,根据其掌握的供应链环节划分为盟主企业与盟员企业。在初级发展阶段,虚拟企业需要迅速整合社会冗余的生产加工能力和代理销售能力,集中有限的资源开发利润价值含量较高的品牌运营等核心能力,以快速占领市场空间、获得市场份额,因此该阶段的虚拟企业供应链结构是以品牌为核心整合研发、生产、销售、物流、服务等非核心环节的形式。

进入成熟发展阶段后,非核心职能环节会影响整条供应链的稳定性。成熟阶段的标志性行为就是企业发现销售、生产等职能的基础作用,认识到非核心环节失控会影响企业的市场影响力、市场占有率甚至企业美誉度,因此,企业需要兼顾非核心环节,强调虚拟供应链的同时也应该关注实体供应链,以提高供应链的整体稳定性。为提升基础职能环节的稳定性,虚拟企业一方面投资直营店以增强非核心环节的监督、控制而成为实体的供应链,另一方面将构建信息化平台使盟主企业完全掌研发、生产、销售等环节的信息,这种掌控盟员企业市场信息而形成的供应链成为虚拟供应链。

4.2 虚拟企业供应链的形成机理

上述两个核心范畴“虚拟企业初级发展阶段供应链的形成过程”和“虚拟企业成长阶段供应链的形成过程”,表明虚拟企业供应链的形成会伴随其发展阶段呈现出不同的特征。在初级发展阶段,盟主企业在核心环节的绝对优势以及盟员企业在非核心环节的积极配合,推动虚拟企业整体实力大幅提升。在成长阶段,盟主企业和盟员企业的实力都得到提高,盟主企业核心环节的影响力相对减弱,加之,盟员企业在非核心环节的占有比重提高,导致盟主企业的品牌影响力和供应链控制力下降,因此在该阶段供应链的形成过程不是平稳发展,而是经历过失控之后的再度稳定过程,以满足虚拟企业更高层次的发展需求。不同发展阶段中,供应链稳定性的共同因素是:品牌的影响力和供应链的控制力。综合以上发现,我们得到了核心范畴“虚拟企业供应链的形成机理”,并获得6层50个理论性编码支持并达到饱和。

4.3 虚拟企业供应链“积木”模型

在初级阶段,虚拟企业借助由盟主企业和盟员企业构成的链环式供应链结构(供应链各环节的关系可以被形象的描述为链环式结构)来满足发展初期的市场需求;在成熟阶段,企业融合虚拟供应链链环式结构和实体供应链链环式结构,以提升市场竞争力。从实体企业无核心链环式结构到虚拟企业初级阶段有核心链环式结构再到虚拟企业成熟阶段虚拟链环式结构与实体链环式结构结合到最后虚拟企业整体平台、塔式结构形成过程中,体现了虚拟企业供应链结构从单一形式向环状形式变化、平面形式向立体形式变化的规律,另外,每一个发展阶段都为新的发展阶段留出了契合点,如,实体企业的核心职能与非核心职能划分为虚拟企业的联盟组合提供了可能,实体的联盟组合为虚拟的联盟组合提供了可能,每一个平面结构为立体结构提供了可能。这种自下而上、平面立体的特征与搭建“积木”相类似,形成了我们所称的虚拟企业供应链“积木”模型,在该模型中,所有的链、环、平台、塔等都可被形象的描述为构成“积木”模型的“组件”。

该“积木”模型形象描述了虚拟企业供应链结构形成的机理。首先,虚拟企业借助品牌影响力辐射出一个平台,支持该平台保证其稳定性的“组件”是供应链控制力[31], “组件”不结实则不能保证平台稳定性,更无法在平台上摆放其他“组件”,导致“积木”模型的搭建到此结束;如果该“组件”足够维持平台稳定性,则可继续摆放更多“组件”,形成复杂的“积木”模型。另外,为提高平台承载力,企业以内生方式在平台上成长出稳定性极高的塔状“组件”,以便在既有平台上继续搭建更高层次结构、承载更多供应链环节。综上,可以借助虚拟企业供应链“积木”模型模拟出虚拟企业供应链的形成机理,如图2、3所示。

图3的“积木”模型综合了图2中虚拟企业各发展阶段供应链的形成机理,升华了我们有关虚拟企业供应链结构的认知。该模型以盟主对供应链的控制力为支撑(图中以纵向垂直的实线来表示),从而在供应链周围辐射出平台结构,该结构之上的小柱体可用以支撑起新的供应链平台。从中可以看出,盟主与供应链之间的柱体结构是虚拟企业对其供应链各环节进行控制的结果。因此,从虚拟企业供应链的整体结构来看,保证虚拟企业供应链稳定性的根本在于盟主的供应链控制力,供应链控制力为盟主的品牌影响力提供了保障,有足够的供应链控制力才能扩大品牌的影响力,以增强品牌对生产、销售、研发、物流、服务、管理等非核心环节的辐射能力。品牌影响力和供应链控制力共同决定了供应链平台的大小,平台越大承载的供应链的环节就会越多,供应链控制力的横向延伸为其纵向延伸提供了成长空间,其表现形式是:平台上能够容纳更多的柱状“积木”组件,平台上的柱状组件为搭建新的平台提供了坚实的基础。基于供应链从平面结构演化为立体结构以及前期的“积木”组件共同搭建成“积木”模型的过程,可以得到这样的结果,供应链结构的层次性表征了虚拟企业发展的阶段性,处于供应链结构的更高层次对应于虚拟企业更高的发展阶段。

图2 虚拟企业供应链的形成机理示意图

图3 “星形模式”虚拟企业供应链结构的“积木”模型

另外,虚拟企业的组织形式是保证盟主掌控供应链的基础,而本文研究的两家虚拟企业案例均由一个盟主和多个盟员共同构成,符合星形模式(Star-like Model)的特征。若从更普遍的情形来看,星形模式是由多个核心企业建立协调指挥委员会(Alliance Steering Committee, ASC)后形成的虚拟企业一般性组织形式——联邦模式的特例[5]。因此,我们可以据此构建出更具普遍意义的虚拟企业供应链结构“积木”模型,如图4所示。

图4 虚拟企业供应链结构的“积木”模型

5 研究结果、拓展与启示

对比美特斯·邦威和小猪班纳的供应链结构,会发现两者完全不同,这与品牌意识作用于虚拟企业的快慢有直接关系。美特斯·邦威发现品牌的市场价值后,经历了短暂的实体经营阶段就成为了虚拟企业。而小猪班纳虽然也发现了品牌价值,但仍然从事其擅长的生产加工环节,直至生产加工环节利润空间极度萎缩后,才开始集中精力发展品牌运营能力,进入虚拟企业发展阶段。从研究数据来看,实体经营阶段的经验积累和实力储备是保证小猪班纳解决供应链失控问题的要素。

上述美特斯· 邦威和小猪班纳演化为虚拟企业的快、慢程度可用演化速度(V)来表示,虚拟企业的演化速度直接影响了虚拟企业供应链结构的稳定性(C),虚拟企业的演化速度越快,其供应链结构的稳定性越低,反之就会越高,满足如图5的函数关系。

其实践意义在于,如果企业想要快速演化为虚拟企业,但整体实力又不足时,就有必要借助盟员企业的实力来快速建立品牌优势。同时,以如此方式建立的供应链结构稳定性较差,易受到盟员企业实力增长的冲击。另一方面,如果缺乏供应链非核心环节的经验积累,那么在遭受到供应链失控的重大冲击时,企业只能借助现代化工具,依靠信息共享的方式监督盟员企业,以弥补相关领域能力的不足,但会使供应链整体结构处于平面拓展而难于纵深发展,从而缺少跨平台的契合点,易导致供应链整体稳定性不高。

若企业放缓演化为虚拟企业的速度,虽然会影响企业初期的品牌美誉度,却能够积累丰富的相关领域经验,在遭遇供应链失控危机时,企业可以凭借其前期的经验和实力,快速将失控环节实体化经营,这种内生式发展将供应链从平面形式拉伸为立体结构,在保证供应链环节广泛性的同时,也维持了其稳定性。

图5 虚拟企业供应链结构稳定性与虚拟企业演化速度的函数关系图

在以上发现的基础上,进一步研究表明,品牌意识、已有非核心环节的经验和实力等是影响演化速度变化的关键因素。初级阶段,企业具有强烈的品牌意识但缺乏非核心环节相关经验,导致该阶段演化速度的变化率呈现出由快逐渐变慢的趋势。经历了供应链失控的风波后,企业进入成熟阶段,会加强供应链薄弱环节的建设,使品牌和非核心环节实力都稳步上升,因此,该阶段演化速度的变化率再次由慢变快。同理,品牌意识薄弱但非核心环节经验丰富、实力雄厚的企业也会遵循同样的发展过程。我们可以进一步得到企业虚拟演化速度的变化率(A)和虚拟企业供应链结构稳定性的关系,如图6所示:

图6 虚拟企业供应链结构稳定性与企业虚拟演化速度变化率的函数关系图

图6的实践意义在于,企业若想深入发展,就应该清晰的界定自己拥有的品牌意识和非核心环节的经验和实力,理想的发展状态是企业既具备品牌意识也拥有非核心环节经验与实力,而且拥有的非核心环节经验和实力正好能够完成品牌意识所要达到的目标。但现实中更多的情况是:企业品牌意识与非核心环节的经验实力存在落差,要么品牌意识强要么非核心环节经验实力占优,从短期效益来看,重视品牌意识而弱化非核心环节的经验实力能够快速占领市场,但其供应链结构会始终处于薄弱的状态;反之,若强化非核心环节经验实力能够保证整个供应链结构的稳定性,却有可能错失市场机遇。因此,在成为虚拟企业后,解决供应链问题需要平衡这两个方面的影响因素。

6 结语

本文运用经典扎根理论,对两家典型虚拟企业的发展阶段性特征进行了全面细致的分析,在此基础上归纳总结出了虚拟企业供应链的形成机理并构建了虚拟企业供应链结构的“积木”模型,填补了虚拟企业供应链研究的不足,为深入研究虚拟企业供应链问题提供了必要的理论视角和研究方法,同时也为企业根据自身实力寻找虚拟演化并获得稳定供应链的时机,提供了值得参考和借鉴的理论依据。

本文研究基于前沿地区、典型行业的代表性企业,结合一手访谈数据及规范的数据处理程序得到上述结论,虽然可以通过严谨的推导过程证明该结论的内部信效度,但外在普适性还有待大样本数据的检验和证实。当然,这是定性研究和定量研究在构建完整理论过程中所肩负的任务不同所决定的,定性研究通过典型样本得到理论假说,而定量研究则需要通过大样本数据进行检验。另外,如何协同品牌意识和非核心环节经验实力的关系将是后续虚拟企业供应链结构定量研究的核心问题。

[1] 林勇,马士华.集成化供应链管理 [J].工业工程与管理,1998,(5):26-30.

[2] 田俊峰,王闫杰.虚拟企业伙伴选择的信任场模型[J].系统工程理论与实践,2014,34(12):3250-3259.

[3] 颜安,周思伟.虚拟整合的概念模型与价值创造[J].中国工业经济,2011,(7):97-106.

[4] 包国宪,贾旭东.虚拟企业研究基础——实践背景与概念辨析 [J].兰州大学学报(社科版),2004,32(6):82-87.

[5] 包国宪, 贾旭东. 虚拟企业的组织结构研究 [J].中国工业经济,2005,(10):96-103.

[6] Hsieh F S, Lin J B. Virtual enterprise partner selection based on reverse auctions[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2012,62(5):847-859.

[7] Baldo F, Rabelo R,Vallejos R.A framework for selecting performance indicators for virtual organisation partners’ search and selection[J]. International Journal of Production Research, 2009,47(17):4737-4755.

[8] Grefen P, Mehandjiev N, Kouvas G, et al.Dynamic business network process management in instant virtual enterprises[J]. Computers in Industry,2009, 60(2):86-103.

[9] Hsieh F S,Chiang C Y.Collaborative composition of processes in holonic manufacturing systems. Computers in Industry,2011, 62(1):51-64.

[10] 王圣广,马士华.基于全球供应链的虚拟企业 [J].管理工程学报,1999,13(3):9-13.

[11] 吴忠和,陈宏,赵千. 非对称信息下闭环供应链回购契约应对突发事件策略研究 [J].中国管理科学,2013,21(6):97-106.

[12] 马士华,吕飞.基于Supply-Hub的生产与配送协同模式研究 [J].中国管理科学,2014,22(6):50-60.

[13] 李毅鹏,马士华.建筑供应链中基于空间约束的多供应商横向协同研究 [J].中国管理科学,2013,21(01):111-117.

[14] 张雅琪,陈菊红,郭福利,等.混合渠道下2-2可替代品供应链中交叉选择及均衡分析 [J].中国管理科学,2013,21(1):98-104.

[15] Skilton P F.Value creation, value capture, and supply chain structure: Understanding resource-based advantage in a project-based industry [J]. Journal of Supply Chain Management, 2014,50(3):74-93.

[16] Bhakoo V, Singh P J, Chia A. Supply chain structures shaping portfolio of technologies: Exploring the impact of integration through the “dual arcs” framework [J]. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2015, 45(4): 376-399.

[17] Tsinopoulos C,Mena C.Supply chain integration configurations: Process structure and product newness [J]. International Journal of Operations and Production Management, 2015, 35(10):1437-1459.

[18] Kale J R, Meneghetti C.Supplier/Customer considerations in corporate financial decisions [J]. IIMB Management Review, 2014, 26(3): 149-155.

[19] 王丰,李建华,黄培清.供应链管理及其结构与网络的应用 [J].上海交通大学学报(社科版),2001,9(1):36-39.

[20] 赵骅,丁丽华,王金山.基于价值网络视角的企业集群最适规模及控制 [J].科研管理,2009,30(2):57-63.

[21] Kerridges S, Slade A, Kerridge S,et al. Supply point: Electronic procurement using virtual supply chains-an overview [J]. Electronic Markets,1998, 8(3):28-31.

[22] 刘松,宋加升,高长元.基于虚拟供应链的可拓利益分配方法研究 [J].管理科学,2005,18(2):14-20.

[23] 陈占夺,秦学志.基于博弈的“外包内做”型制造外包违规控制研究 [J].中国管理科学, 2016,24(6):78-89.

[24] 刘琦铀,张成科,冷碧滨.供应链契约稳定性及其在期权博弈视角下的优化 [J].中国管理科学,2016,24(3):71-79.

[25] Denzin Y N K, Lincoln Y S. The SAGE handbook of qualitative research[M].Thousand Oaks,California:SAGE Publications,Inc,2011.

[26] 贾旭东, 谭新辉. 经典扎根理论及其精神对中国管理研究的现实价值 [J]. 管理学报, 2010, 7(5): 656-665.

[27] Glaser B G. Basics of grounded theory analysis[M]. Mill Valley: Sociology, 1992.

[28] Montemari M, Nielsen C. The role of causal maps in intellectual capital measurement and management [J]. Journal of Intellectual Capital, 2013, 14(4): 522-546.

[29] Van de Ven A H, Huher G P. Longitudinal field research methods for studying processes of organizational change [J]. Organization Science, 1990, 1(3): 213-219.

[30] 贾旭东,衡量.基于“扎根精神”的中国本土管理理论构建范式初探[J].管理学报,2016,13(3):336-346.

[31] 贾旭东,衡量.基于经典扎根理论的虚拟企业实体化动因研究[J].科技进步与对策,2016,33(13):89-95.

The Research of Virtual Enterprise’s Supply Chain Formation Mechanism Bases on The Classical Grounded Theory

JIA Xu-dong,HENG Liang

(School of Management, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

In the management academic community, the research of real enterprise’s supply chain has developed a knowledge system. However, the supply chain research which is related with virtual enterprise is just getting started. Typical virtual enterprises are selected as research cases, the classical grounded theory methodology is used, the method of cognitive map is integrated,and the first-hand interview contents are applied as data in order to deeply research the dynamic mechanism of supply chain in virtual enterprises.

the classical grounded theory; virtual enterprise supply chain; “Building Blocks” model

2015-02-28;

2015-09-10

国家自然科学基金资助项目(71072069,71672078);中央高校基本科研业务费专项资金项目(15LZUJBWYJ041)

简介:贾旭东(1972-),男(汉族),河北隆尧人,兰州大学管理学院副教授,管理学博士,研究方向:虚拟企业构建与管理、企业战略管理、企业管理模式与组织变革,E-mail:jiaxudong@lzu.edu.cn.

1003-207(2016)10-0095-10

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2016.10.011

F203

A

In the classical grounded methodology, there is a need to code from the first-hand interview data of the targeted enterprises with the coding technology, to explore the logic line in the special operation phenomenon to find out the hidden principles. Additionally, the cognitive method is applied to interlink the factors of formatting the virtual enterprise’s supply chain in the stage of open coding. Another side, it is founded that the supply chain formation process of a virtual enterprise changes from simplicity to complexity under the effect of the brand influence force and the supply chain control force, so as to cause the supply chain configuration to change from “Building Blocks” to the “Building Blocks” Model.

Above all, the discoveries and conclusions of this article fill the gap of the research between the virtual enterprise and supply chain, and put forward the foundation models for the further research. In the practice, guidance be provided for the enterprises to choose the right way to turn into a virtual enterprise and make its supply chain configuration better to obtain better performance.