城镇化进程中村民法律意识调查分析与提升研究

摘 要 近年来,九龙镇围绕中新知识城项目建设开展了大量征地活动,九龙镇城镇化速度越来越快,笔者通过走访调研,发现村民的法律意识在城镇化进程中得到了一定的提升,但仍有提升的空间。本文认为加大普法宣传、提高村民权利意识、重视村民“三怕”问题,维护法律权威对提升村民的法律意识将起到积极的影响。

关键词 城镇化 村民 法律意识 调查 提升

基金项目:2016年度广东省团委攀登计划课题《城镇化进程中农民与村组织法律意识研究——以广东省广州市九龙镇 28 个村为例》(pdjh2016b0824)。

作者简介:郑浩铭,广州商学院法学院,本科在读。

中图分类号:D638 文献标识码:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2016.11.253

一、黄埔区九龙镇城镇化现状分析

广东省广州市黄埔区九龙镇位于广州市东北部,黄埔区北翼,是广州市重点规划地区,有全新的自然生态生活圈、文化圈和商业圈等,有绿地城、万科等数个在建大型楼盘。九龙镇交通四通八达,镇内在建的地铁站有7个,同时陆续已有高铁、高速在建。

中新知识城是镇内重点在建项目,规划面积123平方公里,其中规划建设用地面积60平方公里。近年来,围绕该项目建设开展了大量征地工作,涉及征地的有5个村24个经济社。中新广州知识城的发展以知识经济为创新模式,汇聚高端产业与人才,打造一座经济、人文与生态高度和谐及可持续发展的城市。未来20年,占地123平方公里的中新知识城将成为一座为50万人提供生活、工作、学习、休闲的城市。

二、黄埔区九龙镇村民法律意识问卷调查分析

本次社会调查,一共发放350份调查问卷,收回318份有效问卷。其中,男女各占52%、48%;户籍方面,农村户籍与城市户籍各占87%、13%;调查对象遍及各个年龄段,其中70、80后占53%;学历水平较低,本科以上仅占4%,小学、初中占58%;村民以务农、打工为主要谋生途径,其比例分别占44%和40%;平均收入水平较低,月收入在2000元-4000元的占56%,仍有19%的村民暂无任何收入,而领取低保补贴的只有0.9%。

(一) 村民对法律的认识程度分析

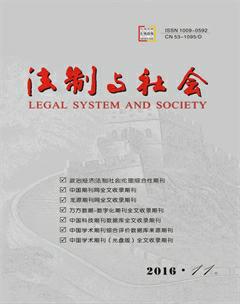

分析法律意识第一步是了解村民对法律的认识程度。在问及什么是法律时,大部分人选择知道或者大概明白,不过仍有15%的人选择不知道(图一)。

调查发现,大部分村民听说过宪法、刑法、婚姻法,这些都是传统意义上知名度较高的法律。而在城镇化进程中,尤其是征地过程中,与村民利益息息相关的民法、行政法、土地管理法、村民组织法等,村民的认知程度却很低,都是20%左右。最不可思议的是,选择“听说过村民组织法”的村民只占17.89%。

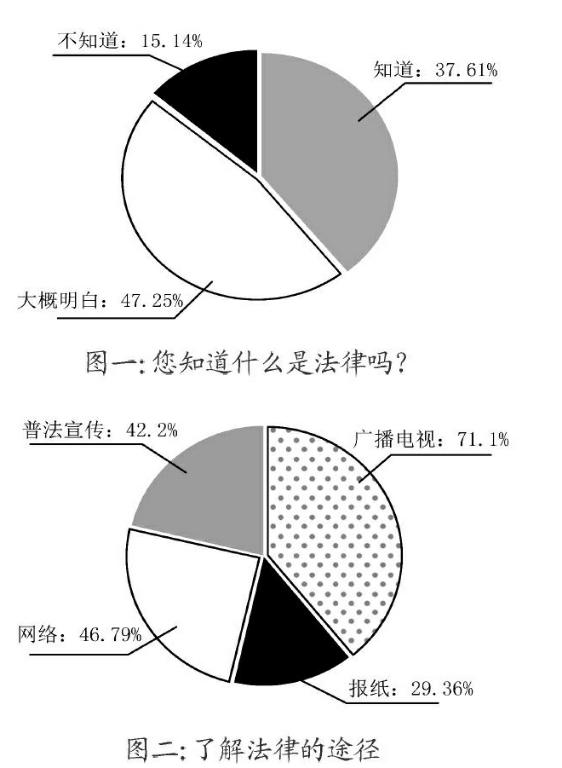

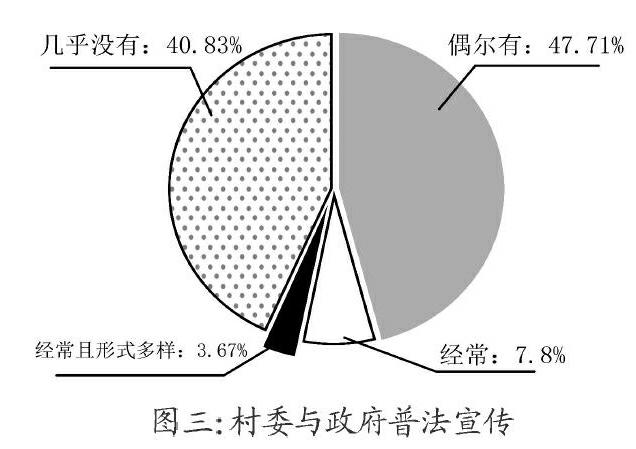

从图二可知,村民在了解法律的途径方面,还是相对较丰富的。大部分人通过广播电视了解学习法律,我们走访也有了解到,最受欢迎的普法节目是《今日说法》;由于现在微信普及率很高,不少村民会在微信新闻上了解法律知识,在遇到问题时也会很时尚地“百度一下”。然而,像《今日说法》这类普法节目,必然会为了节目效果而倾向于选择吸引眼球的疑难刑事案件,而此类案件对村民实际生活的警示价值远远高于参考价值。虽然42.2%的村民选择通过普法宣传了解了不少法律,据了解,目前普法宣传还是以“方便管理”为主要宣传目的,即教化村民遵纪守法,而不是教育村民维护权利。如图三所示,认为村委和政府的普法宣传“经常且形式多样”的只有不到4%。这从侧面反映出,当前的普法宣传或者过于陈旧或者流于形式。而这种普法宣传的实际效果确实非常低。

最令人担忧的数据是,在问及“政府在对您村进行征地之前,村委和政府相关部门有进行相关法律宣传答疑吗?”时,回答“有详细宣传解答”的是0%。

可见,政府在进行一些关系到国计民生的项目前,对村民的宣传工作还是有很大的提升空间的。笔者认为如果政府在前期花精力对项目的目的以及村民的权利义务进行详细宣传答疑,一定会在提高村民法律意识的同时,大大减少项目进行时的意外阻力和项目引起的纠纷。

(二)城镇化对村民法律意识的影响分析

在本次调查中,发现有61%的村民认为与城镇化之前相比,法律在生活中起到了更加重要的作用,可仍有39%的村民认为法律对自己生活的影响没有变化。数据表明在城镇化进程中大部分村民已经认识到法律与我们的生活息息相关,而对少数村民来说,法律仍未深入其心中。

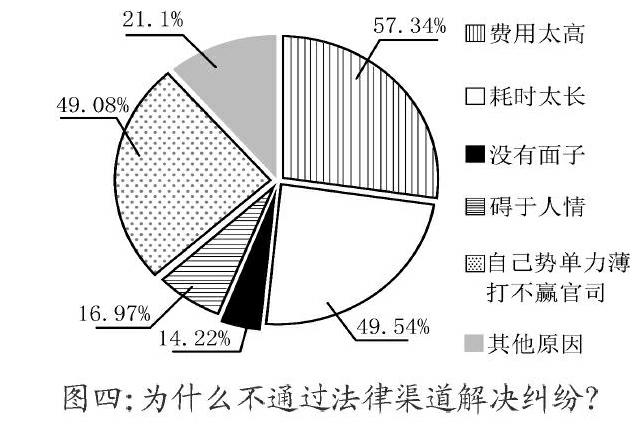

据调查,有过诉讼经历的村民仅为10%左右。而在问及他们为什么不愿意通过法律手段解决问题时,如图四所示,主要原因是经济和时间成本过高,同时缺乏社会救济力量的支持;出乎笔者意料的是,选择传统的阻碍因素“面子”与“人情”的村民不多。这是一种好现象,说明村民对自己的权利保护意识相较城镇化之前有了很大提高。

综上数据,在城镇化进程中,随着法律对村民生活的影响的加大,村民的法律意识逐渐增强。但在通过法律进行维权的实践中,依然受到成本过高、法律知识薄弱、社会帮助匮乏等因素的制约。

(三) 村民对城镇化进程中出现的一系列热点法律问题的认识分析

从村民对城镇化中的热点法律问题的关注可以看出,村民对法律的作用有清晰的认识,村民对与自己切身利益有密切关系的征地补偿和医疗保险等问题都很关注。

1.村民对土地征收问题的认识分析:

调查中发现,参加过村民会议的村民占48.62%,而要求召开村民会议决定征地补偿分配的村民占80.73%,可见在城镇化进程中,征地问题一直是村民的关注焦点。

笔者通过把“对于宅基地的所有权和使用权”作为自变量,把“如果政府对您的房屋进行强制拆迁”作为因变量进行交叉分析后,笔者发现对宅基地权属问题的理解与对待强拆的方法有很大的相关性。比较发现,不管是基于怎样的认识,在面对政府强拆时,认为宅基地所有权归自己所有的村民,比认为自己只有使用权的村民更加倾向于“聚集村民抗议阻止”,而认为自己是基于继承权取得对宅基地的所有权的,比认为自己是基于分配取得所有权的更加偏激,且更加不信任政府(上访8.33%,申请行政复议0%)。

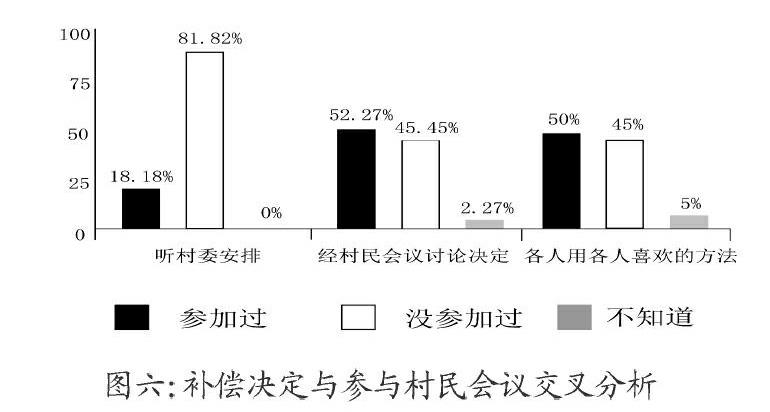

笔者通过把“您认为征地补偿费的使用、分配方案应该如何确定?”作为自变量,把“您曾参加过选举投票吗?”作为因变量进行交叉分析(图六),发现选择“听村委安排”的村民中,81.82%是没参加过村民会议的。可见,村民对土地征收问题的反应,与其权利意识和法律认识有很大关系。

2. 村民对劳动关系相关问题的认识分析:

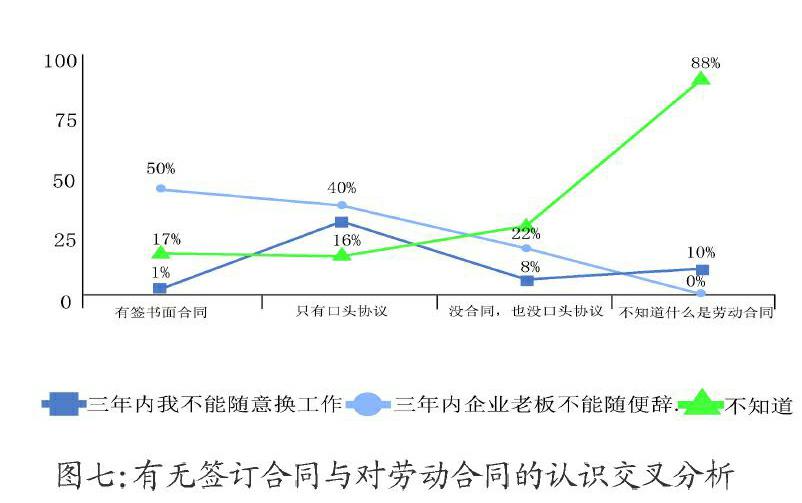

笔者通过分析数据发现,学历、收入与签订劳动合同是成正比关系的。通过把有无签订合同作为自变量、把对劳动合同的认识作为因变量进行交叉分析,笔者发现,对劳动合同的认识与是否签订劳动合同有密切的联系。对“如果企业老板与您签订了一份三年期限的劳动合同,你认为在这三年内能否变换工作?”这个问题的回答,回答错误的村民只有不到1%签订了劳动合同,而回答正确的有48%签订了劳动合同,回答“不知道”的人中,88%不知道什么是劳动合同这道题的正确率只有33%左右,人数远少于签订劳动合同的村民(53%)。由此可见,村民的劳动法知识函待提高(图七)。

3. 村民对社会保障问题的认识分析:

72%的村民关注社保问题,在走访过程中发现,已征地村村民的参保率还是相当高的,同时参保村民都有每月用医保卡在当地社区医院做定期检查的习惯。

走访中还发现,村民参保与城镇化关系极为密切。几乎所有被征地村征地补偿明细中都有为村民购买社保医保的条款,因此参保率高;而未征地村的村民由于缺少资金支持,参保率非常低。由此可见,目前村民参保主要还是靠征地补偿支持。

4. 村民对维权问题的认识分析:

通过分析村民在面对买到假货、讨薪、家暴、邻里纠纷、补偿款受损、政府强拆等问题时的处理方法发现,村民在选用维权方法时越来越倾向于比较理性的方法。如村民在讨薪时,58%的人会选择申请劳动仲裁,选择聚众闹事的仅为5%;在补偿款分配集体决定权受损时,63%的人选择要求重新召开村民会议,10%左右的人选择闹事;在遇到政府强拆时,由于土地问题对村民来说异常敏感,而且直接与政府公权力有冲突,村民救济选择渠道较为狭窄,选择聚众闹事的村民达到22%,不过依然有45%的村民选择调解,22%的村民选择申请行政复议,27%的村民选择起诉。通过实地走访,笔者了解到,村民其实不希望通过暴力手段解决问题,一般都是在尝试了很多救济方法无果后,大部分人选择了沉默,小部分人选择了爆发。

通过把“如何处理家暴”作为自变量,“如何处理强拆”作为因变量交叉分析,发现在面对家暴时,选择“暴力反抗”的,在面对强拆时反而更多的变得“什么都不敢做”,而选择“忍忍就过”的在面对强拆时变得更加积极主动。这一对比并不能说明家暴与面对强拆之间的关系,而是从侧面说明,一个人处理家庭生活事情时的选择,并不一定影响到处理较大问题时的选择,因为前者比较容易受性格的影响,而后者比较倾向于认识的影响。由此可见,对法律的认识直接影响到法律意识水平的高低。

综上所述,城镇化进程中村民的法律意识在总体上得到了很大的提高,但仍受到传统观念根深蒂固、认识水平不高、学习和救济渠道狭窄等条件的制约。

三、提高村民法律意识的建议

(一)加大普法宣传

本次调查中发现,有42%的村民通过普法宣传获取法律知识,但目前政府、村委组织的普法宣传以治安、计生、行政管理为主。即使在征地之前的宣传工作中,对于征地项目也就是简单宣传一下。因此,日后在进行普法宣传时,应以“调查先行,按需普法”为指导原则,转变普法思维,即在开展普法活动之前,应该组织调查村民对法律的认识水平、关注的热点问题、运用的救济方法等。从而做到对症下药,提升普法效果。同时,联合周边高校的法学院,定期组织教师和大学生下乡开展普法活动。以笔者所在的广州商学院为例,本校法学院自发成立了法律服务中心,多次到当地市场、小学举行法律答疑活动;并与当地居委会合作,设点定期派选老师学生到居委会值班,为村民服务。

(二)提高村民权利意识

村民权利意识的淡薄,不仅会弱化自身维权能力,还会导致过激维权。因为他们在合法权益受损时,不知道通过合理合法的救济渠道,因此倍觉绝望,走上暴力维权的道路。

城镇化进程中,涉及最多的就是土地维权问题。村民对自己所享有的宅基地权利的错误理解,会使其倾向于选择偏激的应对方法。因此,政府应该转变观念,充分认识到村民正是因为不了解自己的权利,才会常“闹事”。只有村民充分了解并理解自己的权利,才能更加理性地运用权利、维护权利,从而也能减少政府的“维稳”开支。而村民自身也应该主动学习法律,提高法律素养,正确运用法律进行维权。

(三) 重视村民“三怕”问题

笔者在调查中发现,村民不选择法律渠道解决问题,主要是因为“三怕”。

第一,“怕没钱”。现在村民在诉讼活动中遇到一个很尴尬的问题,要么案子诉讼标的太小,律师不愿意接手;要么诉讼标的很大(如征地补偿纠纷),但由于诉讼难度很大,且旷日持久,一旦败诉,律师自己会面临亏本风险。

第二,“怕费时”。一旦走法律程序,不管是复议、仲裁还是审判,最少一个月以上,动辄大半年甚至几年,村民收入水平低,风险承担能力低,经不起持久战的消耗。

第三,“怕权贵”。对于村民来说,不得不走法律程序解决的纠纷,大多是民官、民企等严重不平等主体之间的法律纠纷。与政府之间的法律纠纷,村民会面对行政干预司法的风险;面对企业或者富人,村民在经济、知识和人脉上都处于严重劣势。正是由于“三怕”的存在,削弱了法律在村民心中的权威,制约了村民法律意识的提高。

笔者认为,解决村民的“三怕”问题,要做到以下几点:

第一,严格监督村委领导选举,加强村委领导班子法律素质培养,更好地服务于村民;

第二,行政、司法部门在受理村民的合法合理诉求时,应在合法的基础上简化程序,提高受理效率,及时反馈进度情况;

第三,村委和政府可为村民组织建立诉讼应急储备金,用于支持村民的法律学习和法律维权活动,储备金可通过政府划拨、可提取集体收入和征地补偿款的一部分等方法获取。

参考文献:

[1]屈子兰.中国农村城镇化背景下的社会纠纷解决的法律分析.吉林大学.2015.

[2]黄晓敏.贵阳市城镇化进程中农民法律意识调查.贵州民族大学.2013.

[3]梁潇.户籍制度改革“半城镇化之痛”的现状、问题及法律对策——来自重庆“一圈两翼”地区294户农民的调查.社科纵横.2013,28(4).

[4]广州市人民政府.关于明确中新广州知识城管理委员会管理权限的决定.2010-10- 22.

[5]顾长浩、李萍.城镇化进程中集体土地开发利用若干法律问题分析.东方法学.2014(3).