心理热线咨询中的危机评估话语及培训探索

高一虹,刘凤琴

(北京大学 外国语学院,北京 100871;北京红枫妇女心理咨询服务中心,北京 101204)

心理热线咨询中的危机评估话语及培训探索

高一虹,刘凤琴

(北京大学 外国语学院,北京 100871;北京红枫妇女心理咨询服务中心,北京 101204)

心理咨询中的“危机评估”指对求助者自杀可能性的判断,所使用的言语即“危机评估话语”。本行动研究探索心理热线志愿者咨询师危机评估的状况和困难、危机评估话语的表述方式,以及危机评估培训实践。研究对热线志愿者咨询师、职业心理咨询师分别进行了问卷调查,前者侧重危机评估时的困难;后者聚焦于评估的具体话语表述方式。调查发现,评估的一大挑战是对“文化适宜性”的认识;围绕自杀的意念、意图、计划、行为,有一些常用的评估话语表述方式。在此基础上我们组织了针对热线志愿者咨询师的培训,指出咨询师这一专业群体文化需对谈论自杀的话语脱敏;介绍了四个层面的危机评估话语表述方式;用分段播放案例录音并讨论的方法,探索危机评估在具体语境中的实现。初步反馈显示,培训促进了咨询师危机评估意识的提高以及一定程度上的技能提高。

心理咨询;热线;危机评估;话语;培训;行动研究

一、引言

1 研究背景、研究问题

在心理咨询和治疗中,“危机评估”指对求助者自杀可能性的评估。此评估对后续的危机干预(防止、阻止自杀)十分必要,是其基础。危机评估并非只是助人者内心的估计,需要通过明确的话语交流来完成。与面询不同,电话咨询缺少视觉信息,完全依赖语言和副语言(语音、语调、语速、呼吸和哽咽、哭、笑等)交流形式,这凸显了评估中话语表述的重要性。

根据心理咨询与治疗理论(如Kutcher & Chehil,2011)和实践,自杀可能性或风险可分为四个渐进的方面:自杀意念、意图、计划、行为。自杀风险评估所使用的言语便是本文所说的“危机评估话语”。

本研究是一项“行动研究”,即“由社会情境(教育情境)的参与者为提高对所从事的社会或教育实践的理性认识,为加深对实践活动及其依赖的背景的理解所进行的反思研究”(Husen,1985;陈向明,2000:448)。行动研究的目的是解决实践中行动者面临的问题。两位作者都是某心理热线的督导,在督导和培训咨询师的工作中,我们深感危机评估的重要性和挑战性,不过这些挑战有待明确化、具体化,并找到对应策略。除督导身份之外,我们当中的一位是社会语言学者,一位是热线管理者。为了推动危机个案的督导和培训实践,我们拟从社会语言学视角共同探索以下研究问题:

(1)热线志愿者咨询师进行危机评估时的基本状况和主要困难是什么?

(2)危机评估话语的常用表述方式有哪些?(3)如何对热线咨询师进行危机评估的培训?

2 现有研究的启示

大量文献显示,在东、西方众多文化传统中,普遍存在死亡焦虑和恐惧,人们避免直接谈论“死亡”,如谈论经常使用隐喻和委婉语。近年来国际研究尤其是健康交流研究还显示了死亡话语的重要性以及态度和立场的多元性。人们可以“谈论”死亡(Davis-Berman,2011),论其“好”“坏”(Semino et al.,2014)、“管理死亡话题”(Tsai,2010)、“围着死亡跳舞”(Anderson et al.,2013),乃至“驯服死亡”(Candrian,2014)、“建构死亡”(Carpentier et al.,2012)。

在中国这一“高语境文化”中,死亡无疑是日常生活中的语言禁忌,多用委婉语表达(温显贵,2000)。谈论死亡会对面子构成较大威胁。Tsai(2010)考察了台湾医生和老年患者在医患交流中对“出生”和“死亡”话题的处理,发现医生多采用间接、模糊、假定家庭成员仍健在的问话策略,如“您的父母多大年纪了?”对于华人死亡心理表述的研究,还发现了某些“关系为本”的取向。Ho(2001)请香港医疗人员完成“死亡幻想量表”,并画出关于死亡的自画像。结果发现,当想到自身的死亡时,华人最明显的反应似为恐惧与至亲的分离,以及关注自己死后至亲的幸福。他们的自画像甚至近似于甲骨文中的象形字(“死”,一个跪着的人,低头哀悼另一个死去的人)。对华人哀伤反应的问卷和访谈研也发现了一些有别于西方量表所见的人际“互依”反应,如角色和责任中的“我要继续维持这个家”、社交关系中的“我觉得仿佛没有了依靠”(转引自何敏贤等,2002)。另有研究发现,中国人对重要他人之死亡的恐惧甚于对自己死亡的恐惧(Hui & Fung,2009)。

如果“死亡”是人们普遍避讳谈论的事,那么“自杀”则是其中更为讳莫如深的一类。在许多文化中,自杀被看作是一种耻辱、罪恶、懦弱、自私、具有操纵性的行为。这使关于自杀的直接表达受到抑制(Kutcher & Chehil,2011:4)。尤其在注重人际互依的文化中,有自杀想法的人可能有强烈的耻感,羞于开口;如直接问及,可能对对方和本人的面子都造成威胁。这有可能会给危机评估带来困难。不过,并没有研究显示中国情境中自杀的表述和询问比其他文化更不适宜,或者中国情境的危机评估不宜使用明确的话语表述。事实上,现有文献鲜见心理咨询危机评估和干预的话语研究,将话语研究与咨询实践结合起来的行动研究,国内外文献中均未见到。

二、研究方法

本研究共分为以下三部分:

(1)通过问卷调查,了解热线志愿者咨询师进行危机评估时的基本状况、主要困难和观念;研究对象为我们所在热线的志愿者40名。

(2)通过问卷调查,了解专职心理咨询师/进行危机评估话语的主要表述方式;研究对象为专职心理咨询师/治疗师49名。

(3)在上述调查基础上,设计和实施针对热线志愿者咨询师的危机评估培训。

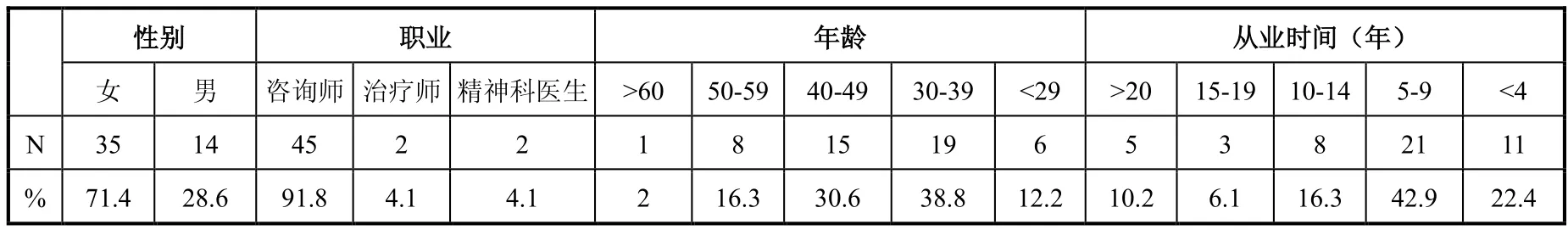

三、热线志愿者危机评估的现状、困难和观念

我们于 2015年初对所在公益热线的志愿者咨询师进行了问卷调查。这些志愿者都接受了一段时间的心理咨询专业培训,全部取得了国家认证的心理咨询师执照,但未必具有心理学学历学位或专职从事心理咨询。问卷留在值班室,由值班工作人员向值线咨询师发放或咨询师自取填写,共回收有效卷40份(表1)。

表1 危机评估状况及困难调查:热线志愿者咨询师人口学变量分布(N=40)

就危机案例的接触而言,“没有接过”的占42.5%;4次以下的37.5%;5-10次的12.5%;“很多,记不清”的7%。可见多数人经验不足。

就危机评估情况而言,调查对象自陈“每次都评估”的占 45%;“大多时候评估”12.5%;“部分时候评估”17.5%;“很少评估,不知如何做”10%;未填的15%。这一自陈可能有所理想化,如果把缺失视为实际上很少做,保守估计也有四分之一的人很少进行评估。由此,了解评估的困难并进行针对性的培训很重要。

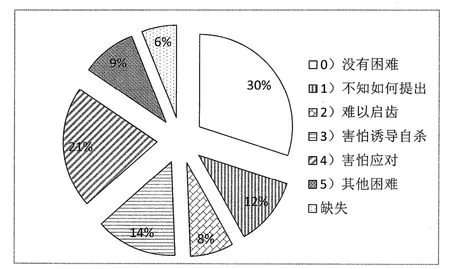

1 危机评估的主要困难

根据问卷设计,评估危机时的主要困难包括:

(1)如果来话者不主动说,不知何时提出自杀话题;

(2)出于文化习惯,难以启齿说出“自杀”、“轻生”等字眼;

(3)害怕谈论自杀意念会诱导来话者自杀;

(4)害怕来话者如果真想自杀,自己不知如何应对;

(5)其他困难。

图1 志愿者咨询师的危机评估困难

由图1可见,30%的志愿者自陈没有困难。在所述困难中,最主要的是“害怕来话者如果真想自杀,自己不知如何应对”(21%);其次是“害怕诱导自杀”(14%);“不知如何主动提出自杀的话题”(12%)。在“其他困难”(9%)的具体陈述中,有些是所设选项的扩展或具体化,如危机的判断:“作为初学者,很难第一时间判断是否属于危机干预范围,对于危机干预的内涵、外延及危机程度把握不足”;有些是不知如何应对:“对评估方法不是特别了解;不知如何切入”、“担心无法共情,对真实自杀行为的害怕”,等等。

2 对危机评估文化适宜性的看法

危机评估的一个可能的挑战来自文化传统。如果中国文化是“高语境文化”,在日常生活中谈论死亡是威胁面子的行为,那么在中国的心理咨询中,是否也不宜直接询问自杀?

图2 志愿者咨询师的看法:中国情境的心理咨询是否不宜直接询问自杀?

由图 2可见,大部分志愿者咨询师(72.5%)按照职业规范回应,对于在中国情境不适宜询问自杀表示“不同意”。但也有7.5%表示“同意”,2.5%未置可否,加起来占一成。其余17.5%选择“部分同意”,其解释在一定程度映证了文化传统的影响,如:“中国人对自杀似有避讳,有时会难以启齿”。上述结果说明,志愿者咨询师对危机评估的必要性、情境的普适性意识不足。

四、危机评估的话语表述方式

为了在调查基础上丰富热线咨询师的危机评估话语,我们于2015年初对国内专职心理咨询师/治疗师进行了开放性问卷调查,请他们自愿填写自己在评估自杀时常用的话语。研究对象为参加两项心理咨询与治疗专业培训的学员(表2)。

表2 危机评估话语表述调查:专职心理咨询师/治疗师人口学变量分布(N=49)

基于问卷结果,我们整理出危机评估的常用话语表达方式。参考Kutcher和Chehil(2011)的概念分类和自己的实践基础,我们将自杀风险分为四个渐进的层面:

(1)自杀意念,指关于死亡、自杀的想法、幻想,表述如:“如果人不在了,就不会再有这种痛苦了”;

(2)自杀意图,指当事人通过自杀致死的信念和决心,表述如:“我要了结自己,从痛苦中彻底解脱”(在实践中也有人不对“意念”和“意图”加以区分);

(3)自杀计划,指对自杀方式的考虑、比较、选择,表述如:“相比化学药品,跳楼最简单”;行动如:写遗书、遗嘱;将物品送人;告别;

(4)自杀行为,指(未遂)自杀的行为尝试,如储存乃至吞服药物、乱闯车流穿梭的马路、有意酒驾、割腕、勘察楼顶等。

危机评估的话语表述围绕上述四方面来整理,并根据便于咨询师掌握的原则进行了问话方式归类,例句如下:

1 自杀意念评估的话语表述

从来话者所述内容问起:“听你提到‘……’,可以说一说是什么意思吗?在遇到这样的困难时你有什么念头?有过轻生的想法吗?”“觉得自己活得很累,度日如年?你会觉得活着没有意义吗?”

从人们可能出现的情况问起:“有些人在痛苦的时候会出现有关死亡的想象, 你有过这种情况吗?”

从对死亡的一般性看法问起

:“是否曾幻想过自己的死亡?”“脑子里是否会出现自杀过程的画面?是否会出现自杀后的场景?”

直接询问:“你是如何看待生命、看待死亡的?”“在电影或者生活情景中看见自杀的感受?”“你怎么看待自杀?怎么理解自杀的人?你自己有过自杀的想法吗?”

询问幻想和想象

:“有过轻生的念头吗?”“有过自杀的想法吗?”“有没有想过放弃生命?”

2 自杀意图评估的话语表述

询问意图的明确性:“你有过明确的自杀想法吗?”“问卷第x题是说‘曾有过轻生的想法’,你选择了‘是’。对此我很关心你的情况,你能多说一点吗?”

询问意图出现的时间、条件和强度:“在什么情况下会有轻生的想法?”“第一次有轻生的想法是什么时候?当时发生了什么事?”“最近一次是什么时候?什么事让你产生这样的念头?”“自杀想法出现得有多频繁?过去一周里有吗,几次?”“在什么情况下了结自己的想法会很强烈?强烈到什么程度?”

询问意图中的结果:“你认为如果你真的自杀了,父母会有什么反应,他们的生活会有什么变化?”“自杀会让你有怎样的解脱?会带给周围人怎样的影响?”

询问可能阻止自杀的因素:“生命中还有什么人什么事让你牵挂?最让你放不下的是什么?”“如果你这样死了还有遗憾的话,是什么?”

询问其他的可能性:“你认为自杀是解脱的唯一办法吗?”“还可能有其他办法吗?”“如果有……的办法,你也不会选择自杀,还是愿意活下来的?”

3 自杀计划评估的话语表述

询问是否有计划

:“听上去你想把想法变成行动?可以说说具体内容吗?”“你打算用什么方式结束生命?有哪些考虑和选择?”“在什么时间、地点实施计划?”“想法产生后做过哪些准备?”

询问知情人:“我注意到你特别无助时会想到自杀,有具体的计划吗?什么计划?”“你想过怎样自杀吗?”“有没有具体想过采用什么方式结束自己的生命?”

询问计划细节

:“你曽有尝试自杀的经历吗?”“当时发生了什么?请具体说说你当时做了些什么?”“结果是怎样的?谁发现了你?”“那次之后还有那种想法或打算吗?”“那次之后如何坚持到现在?现在怎么看当初自己的选择?”

询问当下可能的计划实施:“跟谁说起过你的计划?”“有人知道你的这个计划吗?”

4 自杀行为评估的话语表述

询问过往的尝试

:“已经去看过那个楼顶/那扇窗户吗?”“已经买到安眠药了吗?攒了多少?”

询问当下处境:“你现在在什么地方?”“你刚才做了什么危害自己生命的事情吗?”“你吃了药吗?是什么药?吃了多少?什么时候吃的?”“你身边有什么人?你的亲人在哪里?”

询问求生欲望:“你后悔做了伤害自己的事情吗?”“如果你的痛苦可以被理解/被缓解,你愿意继续活下去吗?”“我能做什么帮助你挽回刚才对自己的伤害?”

专职咨询师/治疗师提供了丰富的危机评估话语材料。这一方面显示在此职业领域,将危机评估直接诉诸话语表述是工作的必要常态,具有普世性,另一方面也似乎体现出某些“互依”、“关系为本”(何敏贤等,2002)的中国文化特色,如对“牵挂”的人、最想把自杀的想法告诉谁的询问,以及希望与企图自杀者建立联系,帮助对方挽回伤害的努力。

五、危机评估话语的培训尝试

1 危机评估话语培训

2015年春,我们将上述调查结果初步应用于热线志愿者的培训,自愿参加培训者约20人。培训内容和步骤如下:

(1)介绍危机评估的基本概念,以及启动评估的相关语境。

(2)危机评估的主要挑战。呈现有关危机评估困难的调查结果,邀请提问,并就文化适宜性问题明确我们的看法:

有关死亡话语的焦虑和恐惧并非中国文化所独有。对于危机评估的错误观点与正确事实,心理咨询行业已有共识(Kutcher & Chehil,2011:5)。例如,人们多误以为与情绪低落的人谈论自杀可能会导致其自杀,但实际上,有自杀想法或计划的人得到理解和帮助后,情绪会缓解。与其谈论自杀不会导致自杀行为。

关于“文化独特性”,我们的观点是:(1)经历危机的人是一个独特的群体、“文化”,这一“文化”超越国家或其他意义上的“文化”——“中国文化”、“美国文化”。(2)说谈论自杀违反文化禁忌,“难以启齿”,从心理动力学角度来看,可能是咨询师内心恐惧或羞耻感的投射。言语表述有助于求助者本人将潜意识意识化,从而阻断非理性行为。(3)包括热线志愿者在内的咨询师是一个专业群体、“专业文化”,它与非专业文化的一个区别,就是能够沉着地谈论“死亡”、“自杀”。要成为这个专业文化的一员,就要对谈论自杀脱敏,掌握危机评估话语。

(3)归纳危机评估话语的表达方式。呈现专职咨询师/治疗师问卷结果,为便于操作进一步归纳出常用话语(表3)。

表3 危机评估的常用话语概括

此外还指出了不宜用于危机个案的话语表述方式,包括:(a)个人观点确认(陈述+附加疑问),如:“你就是想想,没有实际计划,对吧?”(b)否认,如:“这不是你认真的想法。”(c)批评,如:“你这样想,对得起自己的亲人吗?”

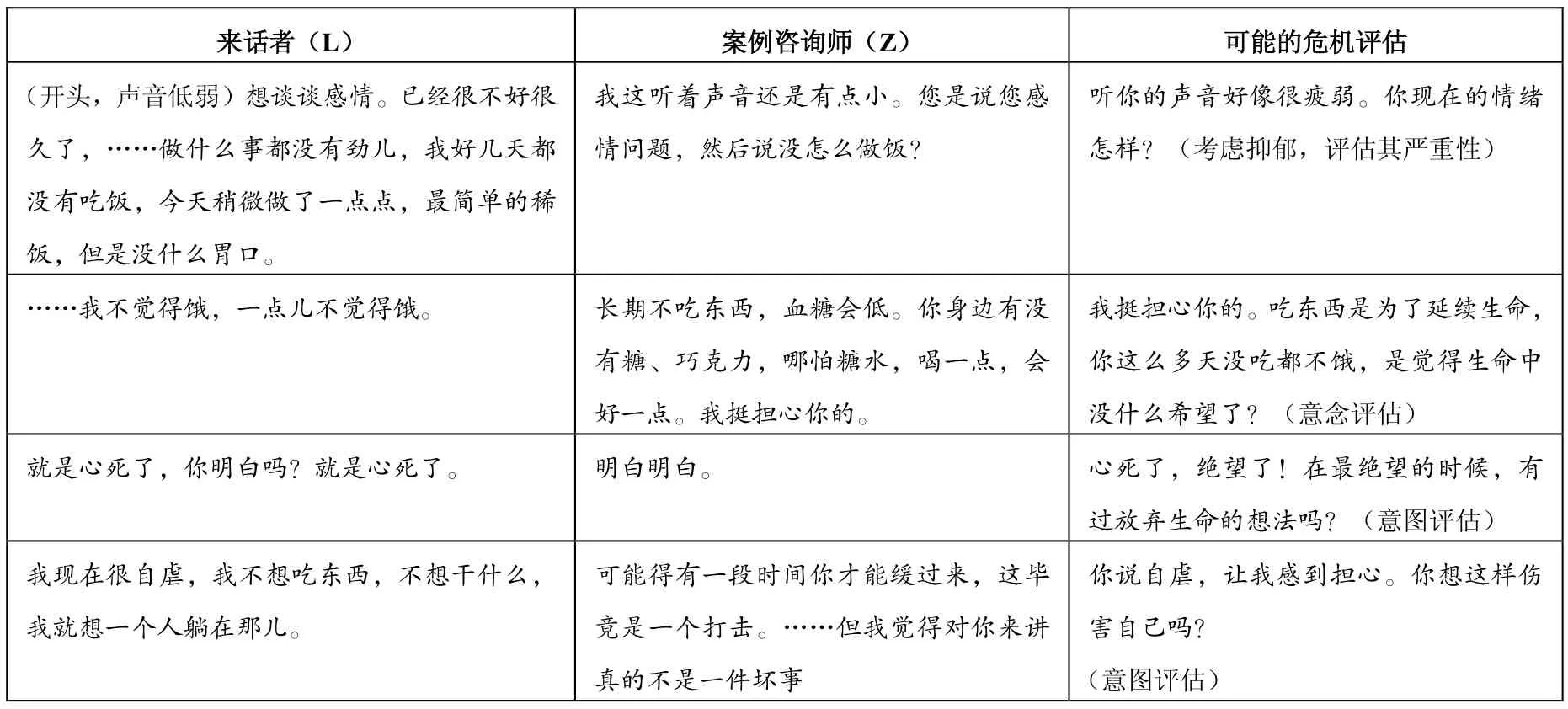

(4)案例讨论。我们分段播放了一个危机案例的录音,邀请参训者讨论以下问题:

“如果你是这个案例的咨询师……

◆ 听到这里,你觉得来话者处于何状态,有否潜在危机,是否需要做评估?从何判断?

◆ 案例咨询师的危机评估在你看来有哪些长短?

◆ 你会在何处切入评估危机?

◆ 在此处你会怎样询问(意念、意图、计划、行为)?

基于讨论,案例得以重构(表4)。

表4 案例的重构可能性①

来话者(L) 案例咨询师(Z) 可能的危机评估我现在完全打倒了,根本爬不起来,真的,依我自己的力量,我现在根本就爬不起来。我特理解你,因为我觉得你挺不容易的,因为刚开始你不是也有一个男朋友?很无力,无助。在最无助的时候,有没有想过放弃,永远倒下不再爬起来了?(意图评估)几天没吃东西,然后一直在哭。 (犹豫地)你现在,我不知道该不该问你一句话,就是说你现在有一些不好的念头没有?(L肯定地:有)(直接问)在这么痛苦的情况下,有放弃生命的念头吗?(意图评估)Z:心理方面你也可以就是说,嗯,(8秒)我都不知道该怎么问你,你那个什么就是,不想活了这种念头你没有什么行动吧,就是想想是吗?就只是空想是吧?L:(强调地)我不是Z: (快速地)那你还比较轻,你要不到医院?咱们国家有一个著名的危机干预电话,要不你记一下?你“不是”?(“不是”什么?)你是说不仅仅是有轻生的念头?那有具体的想法吗,有计划吗?什么样的计划?(计划评估,语速需放慢)前天晚上,我的自杀的念头非常强烈。那时候我打了一个电话,因为我很感谢你们的,我其实是有得到帮助的,真的。我说出来就好多了,因为我前天我有很强烈的就是想要做些什么。(选择性聆听)太好了。 前天晚上你自杀的念头非常强烈。你想要做什么?(计划评估)走在路上我很恍惚,那时候我甚至想让那个车撞了我啊,啊。嗯,好,你方便记一下,有一个挺不错的电话,是800,……。你想让车撞了你?你做了什么?(行为评估)

(5)危机评估的小组操练。分成三人小组角色扮演,操练危机评估:一人为情绪抑郁,有自杀倾向的来话者;一人为咨询师;一人为观察者、同伴督导。之后大组分享。

2 培训效果初步反馈

初步反馈显示,培训对危机评估意识的提高和话语技能的掌握起到了一定作用。当事咨询师在给督导的电邮中说:“可以说在接的所有案例中,通过督导,这次接线成为印象最深刻的一次,对以后接线影响很大,也可以说是我接危机热线的引领和鼓励。”另一位咨询师在接受培训后约两周接到一个危机电话,相关处理如下:

表5 培训后的危机个案处理

通话结束前,来话者表示想恢复社交,但没有发现相关资源,咨询师与其约定下周自己值班时间打热线咨询,此外还推荐了24小时的危机干预电话。

该咨询师在小结中写道:“参加了危机评估话语的培训很有感触,在后来的热线接听中运用了培训中的知识和技能。……(对于来话者说要轻生)有了思想准备,不像以前自己心里紧张,不敢继续讨论自杀话题,只是说些鼓励安慰的话。……可以一边共情她,一边了解她的状况和资源,了解和评估她自杀的意念、意图、计划、未遂行动。两个人可以平静地讨论,才会在后来的话题中让来话者发现自己内在的力量……。经过培训我面对危机时内心稳定,有章可循,有危机的警觉和评估的意识,也让我相信有自杀想法和计划的人得到理解和帮助后情绪会缓解。”

五、结语

本项行动研究考察了热线志愿者咨询师危机评估的状况和困难,基于对职业咨询师的调查概括了危机评估话语,并应用于热线培训。研究发现:首先,危机评估的一个重要挑战是突破“中国文化”的心理障碍,用普适的“专业文化”去面对潜在危机,对自杀话语脱敏。第二,心理学的危机评估可以语境化、言语化。自杀的意念、意图、计划、行为评估,可概括出常用话语表述方式,供咨询师系统了解掌握,在此基础上建设和扩大危机评估话语库,灵活应用。初步反馈显示,相关培训收到了一定实效。我们拟将此项培训列入新咨询师培训的常规计划,不断完善。

对于心理咨询实践,研究的启示是:咨询师对危机的充分评估依靠几个重要因素。一是观念,即对危机评估的必要性、普适性的认识;二是知识和技能,即了解何时、怎样用话语去询问自杀;三是实践,即,将评估知识和技能运用于实际案例。对话语技能的掌握,要在观念重视的条件下进行,在运用的实践中发展完善。

对于语言与心理学科视角的联系,研究的启示是:只有当“死亡”、“自杀”被谈论,它才可以被理解、把握、重构;明确的话语表述是心理干预的必经之路。而且,系统性、结构性地掌握危机评估话语对咨询师也具有心理意义,即增强在线工作过程中的安全感、掌控感。

将社会语言学的领域语言研究与行动研究结合起来,应能对话语的社会实践起到积极的作用。我们的探索还很初步,更多工作有待同道今后共同努力。

*感谢陈向一、龙迪、王倩为危机评估培训提供的帮助;感谢戴一捷组织问卷施测;感谢参与调查的咨询师的支持。

注释:

① 本文中语料的使用得到了咨询师的书面知情同意,并隐去了双方的个人信息。

[1] Anderson, W., S. Kools & A. Lyndon. 2013. Dancing around Death: Hospitalist-patient Communication about Serious Illness[J]. Qualitative Health Research, (23): 3-13.

[2] Candrian, C. 2013. Taming Death and the Consequences of Discourse[J]. Human Relations, (67): 53-69.

[3] Carpentier, N. & L. van Brussel. 2012. On the Contingency of Death: A Discourse-theoretical Perspective on the Construction of Death[J]. Critical Discourse Studies, (9): 99-115.

[4] Davis-Berman, J. 2011. Conversation about Death: Talking to Residents in Independent, Assisted, and Long-term Care Settings[J]. Journal of Applied Gerontology, (30): 353-369.

[5] Hui, V. K. & H. H. Fung. 2009. Mortality Anxiety as a Function of Intrinsic Religiosity and Perceived Purpose in Life[J]. Death Studies, (33):30-50.

[6] Semino, E., Z. Demjén & V. Koller. 2014. ‘Good’ and ‘Bad’ Deaths: Narratives and Professional Identities in Interviews with Hospice Managers[J]. Discourse Studies, (16): 667-685.

[7] Tsai, M-H. 2010. Managing Topics of Birth and Death in Doctor-Patient Communication[J]. Journal of Pragmatics,(42): 1350-1363.

[8] Kutcher, S. & S. Hehil. 2011. 自杀风险管理手册[M]. 西英俊译. 北京: 人民卫生出版社.

[9] 陈向明. 2000. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京: 教育科学出版社.

[10] 何敏贤, 樊富珉, 郑躬贞. 2002, 香港华人的死亡及悲痛的互赖关系[A]. 何敏贤, 李怀敏, 吴兆文. 华人心理辅导理论与实践研究[C]. 北京: 民族出版社. 205-211.

[11] 王景云. 2016. 死亡话语研究综述[J]. 天津外国语大学学报, (2): 1-7.

[12] 温显贵. 2000. 死亡用词的文化考索[J]. 湖北大学学报(哲学社会科学版), (6): 42-45.

(责任编辑:吕红周)

H030

A

1008-665X(2016)2-0022-07

2015-12-13

高一虹,女,北京大学外国语学院外国语言学及应用语言学研究所教授博士生导师,北京红枫妇女心理咨询服务中心热线督导,中国心理学会注册心理师

刘凤琴,女,北京红枫妇女心理咨询服务中心副主任、首席心理专家、热线督导