农村居民点整理中农户意愿影响因素识别与空间差异比较

周翼虎+程久苗+费罗成+徐玉婷

摘要:农村居民点整理是优化土地资源配置、促进节约集约用地的重要举措。以芜湖市近郊区和远郊区农村居民点整理为例,采用问卷调查和深度访谈相结合的方法,运用二元Logistic回归模型对影响农户农村居民点整理意愿的主要因素进行分析比较。结果显示,政策认知程度在近、远郊区均为主要影响因素;近郊区农户意愿还受年龄、村庄房屋布局满意度、宅基地管理制度满意度、家庭主要收入来源等4个因素显著影响;远郊区农户意愿则受家庭年收入、村庄整体经济水平满意度、是否感觉现有宅基地面积不足等3个因素显著影响。在不同区位,主要影响因素有明显差异。针对主要影响因素制定农村居民点整理政策,可以最大程度符合农户意愿,保障农户利益,提高整理效率,促进农村居民点整理活动顺利进行。

关键词:农村居民点整理;农户意愿;近远郊区;影响因素;差异

中图分类号: F321.1 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2016)09-0554-05

进入21世纪以来,在国民经济高速增长的推动下,中国城市化进程不断加快。然而,随着城市化进程的推进,农村居民点普遍出现乡村空废化、用地规模逆向扩张化、整体空间结构松散化、人居环境恶化等系列问题,大量耕地被占用,土地资源被严重浪费[1]。城市规模扩展与基础设施建设用地增长需求旺盛,保障经济发展与保护耕地红线的“双保”压力不断增大[2]。在此背景下,农村居民点整理工作的开展势在必行。2014年中央1号文件连续第11年聚焦“三农”问题,为更有效地建设社会主义新农村、促进城乡统筹发展和保护耕地,已经将农村居民点整理作为重要内容上升到国家战略层面。截至目前,中国各省市已经先后展开了撤村并镇、宅基地置换、城乡建设用地增减挂钩等多种形式的农村居民点整理实践,取得了一定的效果。

农村居民点整理必须以农户的广泛参与为基础,农户意愿是决定农村居民点整理成败的根本因素,只有充分尊重农户的意愿,农村居民点整理措施才能得到农户的广泛支持和落实保障[3]。因此,深入开展整理区农户意愿调查,分析影响农户意愿的主要因素,切实保护农户利益,为制定合理、有效的农村居民点整理政策服务,对科学推进农村居民点整理具有重要的现实意义。

国内学者通过大量实证研究发现,农村居民点整理农户意愿主要与地方经济水平、农户的思想意识、教育程度、家庭收入和居住环境等因素有关[1,3-7]。然而,处于城市近、远郊的农村地区,由于所处区位不同,其社会经济发展水平也存在明显差异。不仅农村土地在空间与功能上表现出不同的格局和结构组合[8],而且农民的家庭、就业、收入等特征也存在明显区别[1]。因此,本研究以区位差异为切入点,以安徽省较早实行农村居民点整理的芜湖市为研究区域,选取芜湖市近郊区6个乡镇,远郊区9个乡镇,以实地问卷调查及SPSS二元Logistic回归分析的方法,分析不同区位间农村居民点整理农户意愿的主要影响因素及差异,进而为土地管理部门完善居民点整理政策提供一定参考。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

芜湖市坐落于安徽省中南部,位处长江中下游地区,地跨长江两岸,属长江中下游冲积平原,全市大部分为平原地貌,少量低山丘陵位于市域西部,全市土地总面积6 024.81 km2。芜湖市是安徽省确立的“全省次中心城市”,是皖江城市带承接产业转移示范区“一轴双核两翼”空间格局中重点发展的核心城市以及长三角地区水陆交通的主要枢纽城市。2008年,芜湖市开展农村居民点整理工作,整理方式以“城乡建设用地增减挂钩”为主,至今取得了良好的效果,积累了丰富的实践经验。

为了对比近、远郊地区农村居民点整理农户意愿的影响因素,本研究在芜湖市抽样选取近、远郊部分农村地区进行研究,乡镇分布情况如图1所示。

近郊:以中心城区镜湖区为基准点,在半径25 km范围内选取火龙岗镇、峨桥镇、汤沟镇、沈巷镇、六郎镇及方村街道等6个乡镇代表芜湖市近郊区。近郊区6个乡镇平均距芜湖市中心城区18.68 km,在芜湖市土地利用总体规划及城市规划中,其区位优势和交通优势极为明显。

远郊:在近郊区之外的芜湖市域内,选取红庙镇、石涧镇、泥汊镇、开城镇、孙村镇、平铺镇、湾沚镇、弋江镇及许镇镇等9个乡镇代表芜湖市远郊区。远郊区9个乡镇平均距芜湖市中心城区44.05 km,是典型的长江中下游流域农村地区,具有一定的代表性。

1.2 数据来源

本研究采用的数据来源于安徽师范大学与芜湖市国土资源局于2013年7—8月间对芜湖市各乡镇基层农户的实地调研。调研以户为单位,从各村随机选择若干农户家庭,一对一入户进行问卷调查及访谈。由于调查问卷具有一定的专业性,部分农户因文化水平有限,存在一定的阅读困难。针对此部分农户,为保证调查问卷的质量及完成率,采取调查人员提问并解释问题,农户作答,调查人员根据答案填写问卷的方式完成。问卷内容包括农户个人特征、家庭经济状况、农户住房状况、搬迁及补偿意愿等。本次调研共发放问卷248份,回收有效问卷244份,占问卷总数的98.39%。其中近郊区6乡镇113份,远郊区9乡镇131份。

近、远郊被调查农户的基本情况如表1所示。通过对比可以看出,近、远郊被调查者皆以男性居多,受教育程度上相仿;远郊区年龄40岁以下受访者人数远低于近郊区,且农地流转率远大于近郊区,这与远郊区年轻劳动力多放弃承包地而外出打工的现状相吻合;远郊区受访者中家庭年收入低于2万元者数量大于近郊区,反映了远郊区农村整体经济水平低于近郊区农村的现实;在居民点整理意愿方面,近郊区81.42%的受访者愿意参加农村居民点整理,略低于远郊区的83.97%。

2 研究模型及变量选择

2.1 计量模型选择

本研究考察的是农户居民点整理意愿,结果为二分变量,即“愿意”与“不愿意”2种情况。由于因变量为二元离散变量,不满足一般线性回归约束条件。二元Logistic模型是将逻辑分布作为随机误差项的概率分布的一种二元离散选择模型,农村居民点整理意愿符合模型要求。因此,本研究运用二元Logistic回归模型,采用向前逐步回归分析的方法对不同区位条件下农户居民点整理意愿的影响因素进行定量分析。具体过程为:在分析中将自变量逐个引入模型,每引入1个新变量后,对已引入的自变量逐个进行检验,将不显著的自变量剔除,经过逐步引入、检验变量,保证最终留在回归结果中的所有自变量均为因变量的显著影响因素。

在二元Logistic回归模型中,设X1,X2,X3…,Xi是与Y相关的1组向量,设P是某事件发生的概率,对P作Logit变换,即对P/(1-P)取对数得ln[P/(1-P)],记为logit(P)。概率函数的形式为:

式中:B为常数项,Xi为影响农户参与农村居民点整理意愿的因素,ki为回归系数,表示变量Xi对Y的贡献大小。

2.2 变量选择

2.2.1 因变量选择 本研究因变量为被调查农户参加农村居民点整理的意愿,其结果为“愿意”与“不愿意”。将愿意参加农村居民点整理定义为Y=1,不愿意参加定义为Y=0。在近郊区调查回收的113份有效问卷中,81.42%的被调查农户选择愿意参加农村居民点整理;在远郊区131份有效问卷中,愿意参加农村居民点整理的农户则占83.97%。总体上看,两地农户参加农村居民点整理的热情均较高,远郊区略高于近郊区。

2.2.2 自变量选择 在总结前人研究方法的基础上,本研究从农户客观条件和主观感受的角度,在农户个人特征、家庭特征、居住环境满意度3个方面一共选择14个要素作为解释变量(表2)。

(1)农户个人特征:包括年龄、文化程度、政策认知程度等。农村居民点整理必然伴随着旧房拆迁、居住位置改变等一系列活动,不同年龄的人思想不同,对此所表现的态度也不尽相同。文化程度不同的农户,对于居住环境的改变表现出不同的态度,其参与农村居民点整理的意愿也有差异。农户对农村居民点整理相关政策的了解程度将决定其响应政府号召的积极性,进而影响农村居民点整理工作的开展。

(2)农户家庭特征:包括家庭年收入、家庭主要收入来源、农业收入占家庭总收入比、家庭总人口、农业劳动力占家庭总人口比、家庭人均房屋面积、家庭承包地面积等。农户家庭收入水平、收入来源不同,其居住条件往往也存在差距。同时,搬迁后生活环境的变化可能导致生活成本发生变化,皆会影响农户搬迁的积极性。家庭人数、房屋面积的不同,导致居住感受也不同,家庭承包地面积的多少则会影响农户的农业生产热情,进而影响农户参与农村居民点整理的意愿。

(3)居住环境满意度:包括村庄整体经济水平满意度、村庄房屋布局满意度、宅基地管理制度满意度、是否认为现有宅基地面积不足等。农户对村庄整体经济水平和房屋布局的满意度从农户自身感受的角度出发,反映了农户对居住环境的态度。对宅基地管理制度越满意,说明农户对政府的信任度越高,越有可能响应政府对农村居民点整理的号召。

3 模型运行结果与分析

3.1 模型运行结果

为提高分析结果的真实性,运用SPSS 17.0软件对芜湖市近郊区和远郊区数据分别进行多重共线性检验。结果显示,各变量方差膨胀因子均小于2(方差膨胀因子越大,存在多重共线性可能性越大,一般认为方差膨胀因子不应大于5[7]),解释变量间不存在多重共线性问题。模型通过Hosmer-Lemeshow检验,均达到显著性水平,模型整体拟合度均较好。

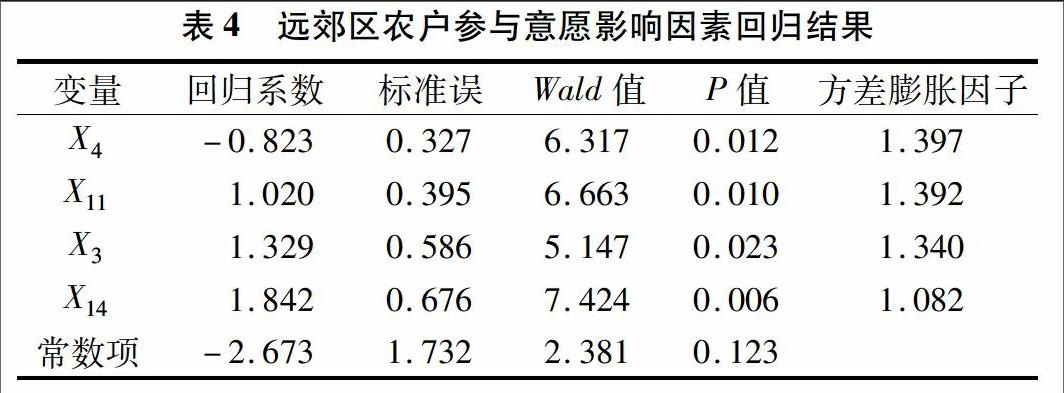

采用SPSS软件,运用二元Logistic模型对近郊区和远郊区数据分别进行处理,得到芜湖市近郊区和远郊区农户参与意愿影响因素的估计结果(表3、表4)。

回归结果显示,近郊区最终有5个变量留在模型中,分别是年龄、村庄房屋布局满意度、政策认知程度、宅基地管理制度满意度和家庭主要收入来源;远郊区最终有4个变量留在模型中,分别是家庭年收入、村庄整体经济水平满意度、政策认知程度和是否感觉现有宅基地面积不足。对比发现,位于不同区位的农户其农村居民点整理意愿的主要影响因素有明显差异。

3.2 近远郊影响因素对比分析

3.2.1 相同影响因素分析 政策认知程度在近、远郊模型中均显著,并与农户意愿呈正相关,即农户对相关政策越了解,越有可能支持农村居民点整理,且该因素回归系数在近、远郊模型回归结果中皆较大(近郊区1.157,远郊区1.329),说明政策认知程度会对近、远郊农户的意愿产生很大的影响。农户对农村居民点整理的概念和意义是否清楚,将直接影响到农户对待该项工作的态度,进而对政府能否顺利推行农村居民点整理产生影响。农户对整理政策越了解,就越能消除心里的疑虑,认识到农村居民点整理对自身的好处,也就会愿意参与其中。

3.2.1 近郊农户意愿主要影响因素分析 年龄。年龄因素仅在近郊模型中显著,回归结果显示,农户的年龄越小,参加农村居民点整理的意愿越强。这是因为,年龄较小的农民,思想也较开放,守旧意识比较淡薄,对新事物的理解和接受能力较强,且多从事非农生产,恋土情结较弱;而农村居民点整理必然涉及房屋拆迁、补偿协商、承包地调整等活动,老年人体力、精力有限,往往不愿意再去“折腾”,且老年人对于生活环境要求不高,近郊区的农村由于距离城市较近,无论是在经济、交通还是在村庄规划等方面都要强于远郊区,老年人对于居住环境普遍感到满意,搬迁热情较低。

家庭主要收入来源。家庭主要收入来源对整理意愿的影响相关性为正。即主要收入来源与农业越不相关,支持农村居民点整理的可能性越大。该因素在近郊区模型中显著,说明近郊区不同职业类型的农户家庭对农村居民点整理的看法分化明显。由于距离城镇距离较近,近郊区在经济发展和生活方式上受城市影响较大,以非农收入为主的家庭已逐渐融入城镇生活,有的甚至已经在城镇买房,对农村居民点整理后进入社区生活接受程度较高,也对整理带来的经济效益较为感兴趣。而以农业收入为主的家庭对土地的依赖程度较高,对于这部分农户而言,从事农业生产是其维持家庭生活的根本保障,除种地外掌握的其他生活技能不多,在当今农村社会保障体系尚不健全的背景下,他们并不愿意冒险参与农村居民点整理。

村庄房屋布局满意度。村民对村庄房屋布局满意度也是近郊区农户参与农村居民点整理意愿的主要影响因素之一。回归结果显示,认为邻里之间居住越紧凑的农户,其参与农村居民点整理的意愿越强。由于近郊区距离城市较近,受城市化、非农化等进程的影响,对土地利用的集约度要求越来越高,农户不能随意申请新的宅基地,近郊区农村居民点普遍呈现出紧凑化趋势,这与农民传统的居住习惯相悖,且由于受城市影响,农户普遍对井然有序的社区生活比较向往;而远郊区由于距离城市中心较远,发展较近郊区滞后,用地管理相对粗放,农户改善村庄布局的意愿并不强烈,这也是该因素没有在远郊区模型中显著的原因。

宅基地管理制度满意度。回归结果显示,宅基地管理制度满意度在近郊区模型中对农户意愿起正向推动作用,对当前农村宅基地管理政策越满意的农户,愿意参加农村居民点整理的可能性越高。农户对现行宅基地管理制度的满意程度会在一定程度上影响农户对政府的信任程度,对现行制度满意的农户,在政府推行新政策时,往往会更愿意响应政府的号召。反之,则认为政府的政策不能很好的维护自身利益,对于政府的新政策也会缺乏热情,甚至带有抵触情绪。

3.2.3 远郊农户意愿主要影响因素分析 家庭年收入。家庭年收入是影响远郊区农户参与农村居民点整理意愿的显著因素,影响相关性为负,即年收入越高的农户家庭,参与农村居民点整理的意愿越小。调研发现,远郊区村庄整体经济水平较近郊区差,公共基础设施也不够完善,居住环境不如近郊区,经济条件较好的远郊区家庭往往自己出钱修建基础设施来改善居住条件,且房屋多为楼房,房龄较小。由于高收入农户家庭对居住环境的投资较多,在一般的补偿标准下,其参与整理搬迁的热情不高。

村庄整体经济水平满意度。远郊区农户对村庄整体经济水平的直观感受也是影响其参与居民点整理意愿的显著因素之一。回归结果显示,农户认为居住村庄的整体经济水平越高,越愿意参与居民点整理。由于农村居民点整理涉及房屋搬迁、拆旧建新等活动,且新社区的日常维护费用必然比现在高,农户认为这些活动都对村集体的经济实力有一定要求,所以认为农村居民点整理对经济条件较好的村庄较为适合。

是否感觉现有宅基地面积不足。该因素在远郊区模型中显著,影响相关性为正,即对自家宅基地面积越不满的农户,越希望通过农村居民点整理来满足居住空间上的需求,且回归系数(1.842)在远郊区4个显著影响因素中最大,说明该因素对远郊区农户意愿的影响最强。远郊区农村虽然土地利用较为粗放,家庭宅基地面积普遍大于近郊区,但由于农户居住习惯的不同,对宅基地面积是否充足的直观感受也不同。调查发现,由于整体经济水平较近郊区差,远郊区除少数家庭经济条件较好的农户外,大部分农户房屋都为平房,人均住房面积远低于近郊区,农具、化肥等生产资料也需要占用一定空间来存放。且远郊区农户大多喜欢在房前屋后种植小面积的蔬菜供日常所需,所以对宅基地面积是否充足较为敏感,这也是该因素在远郊区模型中显著的原因。

4 结论与政策启示

根据对芜湖市近郊区火龙岗镇、峨桥镇、汤沟镇、沈巷镇、六郎镇、方村街道等6个乡镇及远郊区红庙镇、石涧镇、泥汊镇、开城镇、孙村镇、平铺镇、湾沚镇、弋江镇、许镇镇等9个乡镇的农户整理意愿问卷调查,81.42%的近郊区被调查农户愿意参加农村居民点整理;83.97%的远郊区被调查农户愿意参加农村居民点整理。利用Logistic二元回归模型,从农户客观条件和主观感受的角度,在农户个人特征、家庭特征、居住环境满意度等3个方面分析不同区位下影响农户整理意愿影响因素的异同。回归结果显示,近郊区有5个主要影响因素,分别为年龄、村庄房屋布局满意度、政策认知程度、宅基地管理制度满意度、家庭主要收入来源等;远郊区有4个主要影响因素,分别为家庭年收入、村庄整体经济水平满意度、政策了解程度、是否感觉现有宅基地面积不足等。两地影响农户参加居民点整理的主要因素有明显差异。

农户是农村居民点整理的参与方之一,在制定整理政策时,从影响农户意愿的显著因素着手,有利于抓住问题的主要矛盾,缓和城乡土地利用矛盾,促进城乡和谐发展。基于上述研究,对农村居民点整理建议如下:

(1)加强政策宣传,提高农户政策认知度。根据研究结果,农民对政策的认知在近、远郊区都对农户居民点整理意愿发挥着重要作用。政府应该针对计划实施农村居民点整理区域的农户,加强相关政策的宣传教育,让农民对农村居民点整理有正确的认识,增强农民对政府的信任程度,帮助农民正确行使自己的权利,积极配合农村居民点整理工作的进行。

(2)健全宅基地管理机制,加强农村基础设施建设。为促进农村居民点整理在近郊区顺利进行,针对近郊区农户意愿显著影响因素,政府应大力探索农村土地制度改革途径,根据现实需求,建立健全农户宅基地管理的法律法规,明晰农村宅基地产权,完善农村宅基地登记制度;加强农村医疗卫生、养老保险体系建设,弱化土地保障功能,降低农民对土地的依赖程度;建立农民职业技能教育培训长效机制,提升农民的非农工作能力,积极引导农民向二、三产业和城镇转移。

(3)规范宅基地使用行为,完善农户利益保障机制。根据研究结果,为促进远郊区农村居民点整理工作的开展,政府应加大宅基地使用监管力度,引导和规范农户宅基地使用行为,提高宅基地利用集约度;探索和发展农村新兴产业,促进农村经济转型,提升村庄经济水平;同时,应扩大和提高农民最低生活保障补助范围和力度,建立合理的宅基地退出机制,提高宅基地退出补偿标准,在整理工作过程中切实保护农民利益,消除农户的后顾之忧。

参考文献:

[1]管婧婧,谷晓坤,徐保根. 农村居民点整治农户意愿及影响因素比较——以嘉兴市近郊区和远郊区为例[J]. 中国土地科学,2013,27(12):59-65.

[2]刘彦随,刘 玉,翟荣新. 中国农村空心化的地理学研究与整治实践[J]. 地理学报,2009,64(10):1193-1202.

[3]王介勇,刘彦随,陈玉福. 黄淮海平原农区农户空心村整治意愿及影响因素实证研究[J]. 地理科学,2012,32(12):1452-1458.

[4]张正峰,吴沅箐,杨 红. 两类农村居民点整治模式下农户整治意愿影响因素比较研究[J]. 中国土地科学,2013,27(9):85-91.

[5]王介勇,刘彦随,陈秧分. 农村空心化程度影响因素的实证研究——基于山东省村庄调查数据[J]. 自然资源学报,2013,28(1):10-18.

[6]曲衍波,姜广辉,张凤荣,等. 基于农户意愿的农村居民点整治模式[J]. 农业工程学报,2012,28(23):232-242.

[7]邵子南,陈江龙,叶 欠,等. 基于农户调查的农村居民点整理意愿及影响因素分析[J]. 长江流域资源与环境,2013,22(9):1117-1122.

[8]谢保鹏,朱道林,陈 英,等. 基于区位条件分析的农村居民点整理模式选择[J]. 农业工程学报,2014,30(1):219-227.