基于创新型人才培养的省属高校通识课程建设①

林令霞

(通化师范学院,吉林 通化 134000)

基于创新型人才培养的省属高校通识课程建设①

林令霞

(通化师范学院,吉林 通化 134000)

省属高校是培养创新型人才的重要基地,省属高校通识教育能够弥补专业教育的不足,为我国创新型人才培养贡献力量。当前我国省属高校通识课程建设存在缺乏深入顶层课程设计、课程目标模糊、课程管理失位和课程评价滞后等问题。为此,需要从多个层面进行探索和努力:一是根据大学生关键能力和通识素养设计通识课程;二是加强有效管理和领导,促进通识课程各主体间的合作与协调;三是促进通识教育间跨学科交流,发挥通识课程的溢出效应;四是建立参与式的通识课程评价制度,提升课程质量。

省属高校;通识课程建设;改进策略

一、通识教育可有效促进创新型人才培养

建设创新型国家需要培养创新型人才,当前重视知识传输的专业教育模式不利于创新型人才的培养。通识教育弥补了专业教育的不足,既可以保证大学生的创造脑——右脑得到充分开发,也有利于大学生的智力因素和非智力因素协调发展,从而促进创新型人才的培养[1]。当代大学生,是一个面对21世纪风险挑战而有能力适应的人,这样的时代要求大学生不能独善其身,应该建立与他人良好的互动关系,关注中国及世界重要议题,积极参与公共事务,以行动关怀社会,具有较强创新力和自主性。而想要培养学生的创新能力,需要发挥高校通识教育及专业教育之间的“合力”,培养学生具有发掘公共性议题并以创造性解决问题的通识能力。所以,省属高校教育方式应将从过去“广泛知识”的传授,转换成“通识能力”的培养,强调学生的多元思考、团队合作、沟通协调、价值判断能力、解决问题的能力与行动。省属高校需要改革和调整当前通识课程体系,培养大学生在各领域平衡的核心能力,让学生毕业后能成为对社会有贡献的公民;以更具弹性的方式导入增强学生基本能力的课程,提供多元学习,成就全人的通识教育。通识教育的目的对于个人来讲就是培养健康完整的人;对于一个团体来讲主要是培养成员间的共识。通识教育的基本方法主要是通过挖掘个人所拥有的特质——理性、道德、价值观念、自由意志等,促进个人潜能的充分发展,培养人性。通识教育关怀人类前途,进而提升学生的创新力,成为国家需要的创新型人才。

建构主义认为人类的知识是由学习者主动建构而成,而从社会认知论及社会建构主义的观点,知识共构的历程即为学习者与社会环境及社群成员互动过程。Piaget的认知发展论主张个人会依据自己的先备知识及经验,从与环境的互动中去组织、适应、同化、调适,以形成新知识或行为模式。Vygotsky的社会文化论亦主张学习产生于学习者与外在环境,如社会、文化、语言、人际互动等交互作用的历程。而Bandura的社会认知论对人类的认知学习发展亦持相同观点,认为人类的活动是个人、行为与环境因素三者之间的交互作用。通识课程正是这样一种研读一种旨在授予基本知识和发展基本智力的课程。《韦伯斯特新大学词典》对通识课程的定义是:综合传统独立学科中的基本部分内容,以向所有学生提供共同知识背景为目的的一种课程设置[2]。通识课程和专业课程在省属高校统摄了各类课程,有各自不同的功能,两者结合在一起有机构成了省属高校课程体系。通识教育的目标是培养“全人”。一个大学生无论将来从事什么职业,他首先必须有广博的知识、丰富的教养、正确的思维方式和社会责任感,而这些是专业教育所不能实现的,需要增强文、理、工、医等各门学科之间的广泛交流和相互借鉴,并通过这种渠道为每门学科寻求更加广阔的发展空间,从而推行革新。省属高校必须尽力为大学生提供更多的思维空间,使他们在以后的专业学习中能运用多角度、多样化的思维方法去研究和解决问题,从而为专业研究提供更多的可能性,也为学科知识在应用到思考和解决社会问题时,增加创造性和合理性。

二、我国省属高校通识课程建设的现状与问题

(一)我国省属高校通识课程建设现状

在我国高校正式开展通识教育是从20世纪80年代开始的,经历了通才教育理念——文化素质教育理念——通识教育理念的历程[3]。20世纪80年代初期,在人才培养问题上,我国高等教育过分专业化的弊端开始暴露出来,如过分重专业轻基础,重科学教育轻人文教育,重做事,轻做人。当时很多学者倡导实施“通才教育”,进行文理渗透,在课程设置上主要以开设交叉学科课程、实行综合化课程和增加选修课程。20世纪90年代,发展大学生的个性心理素质和文化素质的培养成为高校通识教育的目标。1995年印发的《关于开展大学生文化素质教育试点工作的通知》指出:“全面培养大学生的思想道德素质、业务素质、文化素质、身体素质和心理素质是党和国家教育方针的具体体现,是我国高等教育的根本任务。但由于受传统教育思想,尤其是应试教育思想的影响,当代大学生素质教育始终未能很好地予以落实,其潜能也未能很好地予以挖掘。新世纪以来,我国高校吸收和采纳通识教育理念,在通识课程设置方面提供学生建立广博的知识基础,以培养学生跨学科、跨行业的知识与能力,为学生终身学习和发展奠定良好基础。其中,省属高校在公共基础课中普遍开设了通识选修课,对通识课程的开设目的、教学要求等普遍进行了规定。公共必修课所占比例较大,十分受重视,内容设置及相应学分均依据国家政策和高校本科教学委员会等确定。

省属高校通识教育公共必修课程由不同院系开设、全校学生学习,教务处与各学院(系)共同管理。通识教育选修课是由不同院系的教师自主开设,全校学生有选择地选修自己喜欢的课程。省属高校通识课程设置有三个重要特征:一是强调学生思想政治素质和社会公德教育;二是重视学生的进阶教育,为专业课学习作准备,如化学、物理、数学等自然科学基础课程;三是重视外语、计算机等知识的习得和把握。

表1:省属高校通识课程设置基本结构

(二)我国省属高校通识课程建设存在的主要问题

1.缺乏深入的课程顶层设计

在实践操作过程中,各省属高校往往以专门人才培养为主导模式,把基础课程作为进行专业学习的前期基底,而不是作为通识课程,没有将其作为提升学生综合素质的途径。知识管理理论有两个重要的主张:一是工作中创造知识,二是知识的传承与汇整。如果这两项工作没有做好,则一个组织或者个人就无法继续与精进专业工作。省属高校开展通识教育的主旨应该落在培养能够融入社会生活、具有社会担当、综合全面发展的社会人和国家公民,但在实践层面,省属高校在课程设计上侧重于学生的政治素养的养成,忽视了学生作为普通的社会公民所应具备的基本素质的培养,更多是从专门学习的角度注重知识获取能力的培养,忽视学生知识结构和能力结构的综合搭建。

2.课程目标模糊、游弋

知识、文化与生活三者构成了生命中最重要的支柱。那么,究竟是知识的逻辑比较重要,还是知识的创造比较重要,抑或是生活的个性才是生命中的主轴呢?教育就是要使人们对于逻辑、创造与个性,能够有一种不同于其他个体的认识,与其他个体不同的组合。我国省属高校通识教育究竟应该以知识逻辑为内容,还是以文化创造为内容,抑或是以生活个性为内容,是摆在各高校面前的实际难题。通识教育是要传承前述三者的内涵即可,还是要进一步的实践知识逻辑、文化创造与生活个性,这些因不同的时空条件、不同的个体与群体,所主张观点也是不同。知识取向与生活需求间的矛盾与对立制约了省属高校通识教育的发展。知识取向的通识教育,所强调的是理性与逻辑;但是一般人民的常态生活中,却多的是感性生活。因此,完全知识取向的通识教育,会教育出没有生活能力和创造能力的人。这里所指没有生活能力的人,并非说他没有谋生技巧,而是指一种循环以前、重复不变生活。

3.通识课程管理失位,随意性强、协调性弱

当前,虽然各省属高校都认识到通识教育的重要性,但是因为相关的组织协调机构管理不力,致使对通识教育的重视只是落在所开设课程类型较为丰富层面上,缺少从课程体系架构角度的总体规划设计。有的院校甚至没有专门机构来管理,使得通识教育管理体制较为松散,出现目标不明确、内容不成体系、质量和地位不高等系列问题。近年来,出于提升选课质量的考虑,个别学校实施了通识教育核心课程建设项目,力图通过一些专门的政策支持和资源共享,来实现通识教育的目的,有的学校还通过设立通识选修课程委员会的形式,聘请不同领域的专家学者对通识课程进行总体设计和质量审核,让学生在接受通识教育的基础上进行专业上的分流。但是,由于选修课是面向学校全体师生开设的,所以较为复杂,难以管理。而对于规模较小的高校,由于没有专门负责通识教育的管理机构,此项工作只能交由教务处兼职负责,而教务处日常事务繁忙,对于通识教育的关照极为有限,常常造成通识选修课的管理缺位。

4.尚未建立有效且客观的课程评价体系

省属高校通识课程的建设与发展需要建立科学的课程评价体系。该体系能够对地方高校通识课程进行评价,确认通识课程与其他学科课程的区别与联系,了解通识课程的主要影响因素和理念,帮助省属高校更好地理解通识课程究竟应该包括什么以及怎样实施,进而对通识课程的教学组织形式和方式方法进行正确的选择。当前我国省属高校通识教育学业评价主要采用一元的评量指标,以知识的吸收表现作为评量标准,忽略了知识的本体、知识的存在与应用。所以,通识课程学习的评量明显过分看重知识,强调较强的专业性和应用性。省属高校通识课程的评价是一个连续不断的过程,要对已设计的课程进行测评,评价它们的实施结果,发现它们的缺陷,提出改进的措施。

三、推进我国省属高校通识课程建设的建议

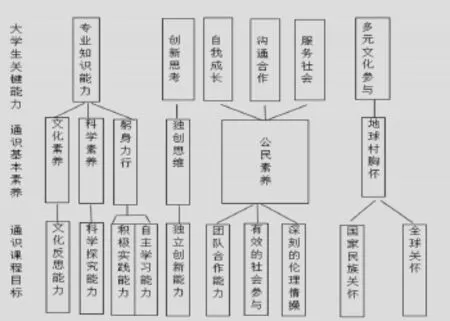

(一)依据大学生关键能力和通识素养科学设计通识课程

首先,根据后工业社会知识更新速度、频率加快的特点,省属高校应设计符合国家要求的核心通识课程。从课程设置的角度来看,核心通识课程和通识必修课程没有太大区别,都是将学生必修的课程拆分成若干领域,在此基础上又设置多个课程。但两者也有差异,核心通识课程区别于传统按学科设置课程,不强调学生对某一科知识的系统掌握,而是侧重按照学生能力发展特征设置课程;通识必修课程则主要是传统的课程设置模式,意在强调学生对某一学科知识的系统学习,补充现有较窄的知识体系。其次,改进和优化通识必修课程。通识必修课程是本科生在大学期间必须学习的,因为它是学生在大学期间接受全部知识体系的一个重要基础和平台,有些大学称其为公共必修课,如政治理论课、计算机课程、体育课、外语、通选课等,这些课程内容需要根据大学生的能力结构和基本素养进行相应的调整和更新,注入新的时代内容。第三,根据高校的特色和学生未来就业的领域,开设一些必要的通识选修课,扩大学生的学科视野,养成良好的科学素养和文化素养,学会自我发展和人文关怀。省属高校通识课程设计目标与思路具体见图1。

图1 省属高校通识课程设计的目标与思路

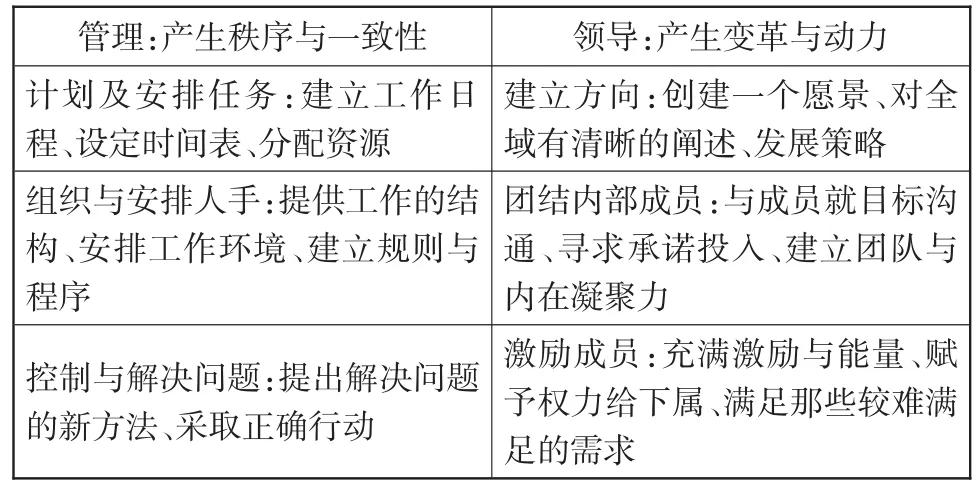

(二)加强有效管理和领导,促进通识课程各主体间的合作与协调

相关的调查研究表明,大学通识教育课程的顺利实施及其质量和地位的提升,首先需要的是政府和高校的重视和支持,其次是有效的管理,按照Kotter,J.P.(1990)的观点[4],管理能够保证通识课程产生秩序与一致性,而领导能够产生变革与动力。

表2:管理与领导对省属高校通识课程的作用

省属高校应积极借鉴我国台湾地区和香港地区的做法,建立专门负责通识教育的“通识教育委员会”[5],对通识课程的开设和调整、质量监督和评估,以及对教学的服务和支持等进行有效管理。因为通识课程是各院系教师面向全体学生开设的,在以学科专业为主导的高校,如果没有统一的管理体系和专职机构,没有明确的职责要求,就无法改善、协调和利用学校的各种资源,通识课程的教师在教学过程中也很难有归属感。[6]建立高校通识课程委员会是一种很好的尝试,它可以为通识课程的整体设计和管理提供咨询服务,并进行相应的评价,不同领域的学科专家可以针对通识课程的审批程序、评估方式、课程研讨等提供较为专业的支持,还可以针对学生选课、学习方式等问题为大学生提供有针对性的咨询服务。

(三)促进省属通识课程间跨学科交流,发挥通识课程的溢出效应

学科交流不是表面和单纯的简单组合,而是根据学科之间的内在联系,掌握学科的本质,从彼此之间的关联点入手,才能达到融会贯通的目的。通识教育课程的设置必须契合学生的学习要求,不能想当然地盲目开设。只有注重将自然科学知识的实用性和社会科学知识的内涵相互结合,才能吸引学生的注意。在学生和教师的积极主动的配合下,通识课程才能有效地传授知识,达到良好的预设效果。学科间的交流和沟通,无论对各门学科本身的进步、发展,还是学校的整体发展都有重要意义。对学科而言,通识教育带来的是更多的考察视角、学习方法和研究途径,以及更多的启发和更广阔的发展空间;对高校而言,可以平衡、改进、巩固以及提升多向度的综合实力;对大学生而言,通识教育的学科交流能够让他们得到更丰富的知识、更多元化的思维空间和更广阔的发展前景;对于通识课程本身而言,发挥出自身的溢出效应,即在某一通识课程组织实施过程中不仅会产生课程设计所预期的效果,而且会对高校通识课程体系内其他课程产生影响,实现课程效益的最大化。通识教育间跨学科交流需要打破传统的单层的、学科内的交流方式,向交叉学科和跨学科合作方向发展[7]。

(四)建立参与式的通识课程评价制度,提升课程质量

对通识课程的评价有利于对课程发展过程中的相关问题进行诊断和修正,对课程的内在价值进行定位,并通过对结果的比较和判断,做出科学的决策,特别是课程领域的评价很大程度上是教育工作者对课程进行反思的一个重要平台,它不仅有助于激发教育工作者对课程进行深入的理解和思考,从而体现其对课程的专业素养,同时还能够帮助教师以积极端正的态度去破解课程发展中遇到的难题,并找到解决相关问题的可行方案和积极策略。通识课程评价可以帮助课程政策决定者、学校教育行政人员、教师、家长或社会人士了解课程发展的特色与时空背景,并将证据公开化,进而认识课程价值。通识课程不是一套程序或方法,也不是一组系统化的教材等,而是教育者涉入、参与的一连串活动,是经验与历程、个人内在的旅程、也是教学者与学习者共同对未知世界的探索及体验。参与式课程评价能够将校长、行政人员、教师、家长、专家不同的代表纳入其中,都有各自代表参与,组成专业与全面的课程评价小组,课程评价范围包括课程教材、教学计划、实施效果等;评价的指标涵盖整体学校通识课程规划,统整核心课程、必修课程和选修课程的规划与实施。评价方法应采取多元化方式实施,兼顾形成性和总结性评价,评价结果应做有效利用,包括改进课程、编选教学计划、提升学习成效等。

[1]郭红雪,孙涛.论通识教育与我国的创新型人才培养[J].电子科技大学学报(社科版),2009,24,(2):5-8.

[2][美]亨利·罗索夫斯基.美国校园文化:学生·教授·管理[M].济南:山东人民出版社,1996: 111.

[3]施良方.课程理论——课程的基础、原理与问题[M].北京:教育科学出版社,1996:13.

[4]徐慧璇.通识教育课程发展不同阶段之课程领导与管理[EB/OL].https://www5.cuhk.edu.hk/ oge/oge_media/rcge/Docs/Journal/Issue_08/05_xuhuixuan.pdf.

[5]汪洋.我国研究型大学通识课程建设[J].现代教育管理,2012,(8):99.

[6]庞海芍,余静.大学通识教育课程的领导与管理[EB/OL].http://www5.cuhk.edu.hk/oge/oge_media/ rcge/Docs/Journal/Issue_08/03_panghaishao.pdf.

[7]张瑞德.论科际整合的定义问题[J].科际整合会讯,1987,(3):92-95.

(责任编辑:杨玉;责任校对:于翔)

General Education Curriculum Construction of Provincial Colleges Based on Innovative Talent Cultivation

LIN Lingxia

(Tonghua Normal University,Tonghua Jilin 134000)

Provincial colleges is an important base for innovative talent cultivation,the provincial colleges’general education can compensate for the lack of professional education and to contribute on innovative talents. Currently,general education curriculum construction of provincial colleges.Existing lack of deep top-level curriculum design,curriculum objective fuzzy,out of position curriculum managemen and curriculum evaluation lag and other issues.To do this,we need to be explored and efforts from multiple levels:first,according to students’key skills and knowledge to design general curriculum;secondly,strengthening the effective management and leadership,promoting cooperation and coordination between the different body;thirdly,promoting interdisciplinary exchange,making curriculum producespillover effects;fourth,establishing participatory general education curriculum evaluation system,improving the quality of the curriculum.

provincial colleges;general education curriculum construction;improvement strategy

G642.421

A

1674-5485(2016)10-0108-05

全国教育科学“十二五”规划2011年度教育部重点课题“基于技能培养的大学英语教学探索与研究”(GPA115024)。

林令霞(1965-),女,吉林通化人,通化师范学院教授,主要从事英语教学和高校教学管理研究。