社会认知生涯理论中的学习经验及其影响因素

缴润凯,刘立立,2,孙 蕾

(1.东北师范大学 教育学部心理学院,吉林 长春 130024;2.长春师范大学 教育科学学院,吉林 长春 130032;3.吉林大学 哲学社会学院,吉林 长春 130012)

社会认知生涯理论中的学习经验及其影响因素

缴润凯1,刘立立1,2,孙 蕾3

(1.东北师范大学 教育学部心理学院,吉林 长春 130024;2.长春师范大学 教育科学学院,吉林 长春 130032;3.吉林大学 哲学社会学院,吉林 长春 130012)

学习经验是社会认知生涯理论(SCCT)中核心认知变量(即生涯自我效能、结果预期)的重要信息来源,包括与特定生涯任务相关的成就表现、替代学习、口头劝服和情绪唤起等四个方面。文章综述了SCCT学习经验的测量工具、主要功能及其影响因素,并指出学习经验可以有效促进个体自我效能与结果预期的发展;同时作为其影响因素,部分个人—环境要素也通过学习经验来间接影响个体的生涯发展进程。在未来研究中,要进一步完善与拓展学习经验的测评工具,深入探讨SCCT下学习经验与多种生涯要素的关系对个体生涯的促进作用,应用学习经验来有效干预个体生涯效能与价值观的积极发展,以及开展生涯学习经验的本土化研究。

学习经验;社会认知生涯理论;青少年

一、引 言

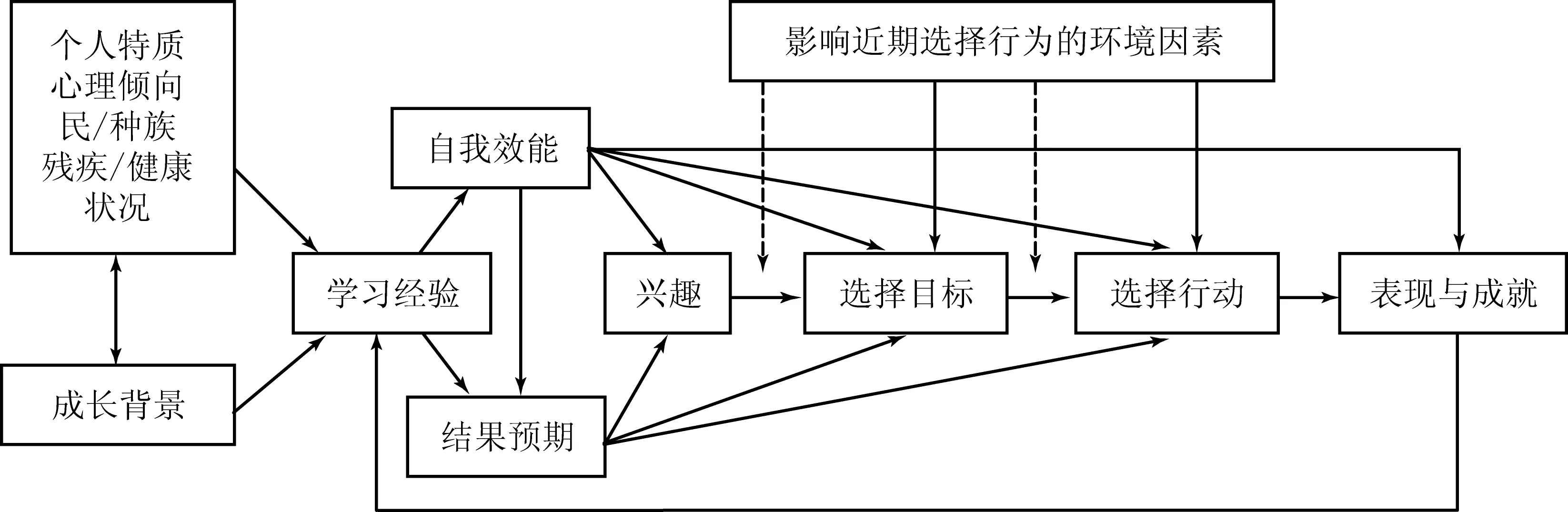

Lent,Brown和Hackett 于1994年提出的社会认知生涯理论(social cognitive career theory,SCCT)[1]79-122,以Bandura社会认知理论为基础[2]191-215,主要围绕核心认知变量、个人特质与环境因素三者间的互动关系来分析个体生涯发展进程。其中,认知变量主要指自我效能、结果预期与目标,其来自于社会认知理论,也是SCCT的核心成分;个人特质包括个体的个性心理倾向、性别、民族等特点;环境因素包含了个体早期的成长背景与影响当下职业选择行为的近期环境因素两个方面。其较好地回答了“人们的兴趣是如何发展起来的、人们如何做出职业选择、人们如何获得不同程度的生涯成功和稳定性,以及在工作环境中人们是如何体验满意度或幸福感的”等生涯问题[3]557-568。由于该理论综合了以往生涯理论的长处,其对个体职业生涯进程的描述也更贴近现实。自提出以来,很多学者开展了基于SCCT的相关研究。然而,多数研究集中探讨了核心认知变量在SCCT中的重要价值及其与一些重要个人—环境因素的关系,却忽略了SCCT中与二者关系密切的学习经验研究(见图1)。

关于学习经验的理论探讨最早见于Bandura的社会学习理论[2]191-215,主要用于阐释自我效能的发生机制,同时也是结果预期的主要来源[2]191-215。学习经验的这种理论价值在SCCT中得以充分体现,且学者们认为亟须开展相关实证研究[4]304-325[5]50-66,这也是近年来SCCT研究领域逐渐形成的新方向[6]171-182。本文梳理了基于SCCT的学习经验相关研究,详细阐释学习经验的内涵与测量、主要功能及影响因素。

图1 社会认知生涯理论模型(Lent,Brown,& Hackett,1994)

二、SCCT学习经验的内涵及其测量

(一)基本内涵

SCCT中的学习经验是自我效能的主要信息来源,具体表现为自我效能信念来自于与特定教育和职业活动相关的成就表现(performance accomplishments)、替代学习(vicarious learning)、口头劝服(verbal persuasion)和情绪唤起(enotional arousal),同时结果预期也深受学习经验的影响[1]79-122。其中,成就表现主要是指个体亲身参与某领域活动的成功经验;替代学习是指个体看到与自己相似或具有被其所向往能力的榜样成功地完成某项任务的经验;口头劝服是指个体所信任之人对其在某领域成功表现的肯定或鼓励其尝试参与某领域活动;情绪唤起是指当个体参与某一任务时,其所体验到的消极或积极情绪状态。

结合SCCT模型,可以发现学习经验的理论角色也很重要。作为核心认知变量的信息来源,学习经验可以通过核心认知变量来间接影响个体的生涯发展;同时,学习经验也是个人—环境因素与核心认知变量、职业兴趣等要素之间的理论中介,这就意味着个人—环境因素对个体生涯发展(如生涯兴趣)的贡献至少部分通过其来完成[1]79-122。

(二)测量工具

开展学习经验的测量工作,首先需要确定学习经验所涉的效能任务是什么。这是因为自我效能是某一特定任务的效能[2]191-215,其信息来源也必然与特定效能任务相关。只有明确了效能任务,对学习经验的测量才可能是有效的。另外,学习经验包含四种效能信息来源,这也是其操作化的结构维度。根据特定效能任务的具体程度,可以将已有的学习经验测量工具分为以下两类。

1.以某一特定的具体任务为导向的测量工具

多数学习经验测量工具是以某一特定的具体效能任务(如数学效能、找工作效能)为基础的。尽管这些效能任务的性质不同,但各问卷的结构维度都以“学习经验是自我效能的四种信息来源”为理论依据。并且有的学者还采纳了Bandura[1]79-122关于效能信息来源内涵的进一步阐释,如口头劝服包括来自于他人和自己两个方面、情绪唤起也包括积极与消极两种类型,并将其应用于学习经验问卷的结构维度中。因此,按照学习经验测量工具结构维度的分类情况,可以将其分为四因素模型、五因素模型和六因素模型。

四因素模型是学习经验测量工具中最常见的问卷结构。该种类型的问卷均采用了成就表现、替代学习和来自于他人的口头劝服三个维度,而在情绪唤起维度上,多数问卷直接采用了消极情绪唤起,如Lent,Lopez和Bieschke于1991年编制的数学自我效能信息来源量表(the perceived sources of mathematics self-efficacy information)[7]424-430,是早期学习经验测量工具的代表,但其将焦虑作为消极情绪唤起的唯一指标,忽略了Bandura对该来源理论界定所涉的其他类型生理与情绪唤起。而Usher和Pajares编制的中学生数学自我效能来源量表(the Sources of Middle School Mathematics Self-Efficacy Scale)改进了这一点[8]89-101。Pajares,Johnson和Usher则从写作任务出发直接改编了Lent 等人的数学自我效能来源问卷的题目,修编后的量表可用于写作自我效能来源的测量[9]104-120。还有学者采用了只含有积极情绪唤起的四因素结构,如Zelenak编制的音乐表现自我效能问卷(the Music Performance Self-Efficacy Scale)[10]389-404。

目前,只有个别学习经验测量工具采取了五因素模型或六因素模型。如Nasta编制的生涯自我效能来源问卷(Career Self-Efficacy Sources Scale,CSESS),由成就表现、替代学习、口头劝服(来自于他人)、积极情绪唤起和消极情绪唤起等五个部分组成[11]18;Warner等人的体育锻炼自我效能感来源问卷(sources of physical activity self-efficacy),包括六个分量表,分别是成就表现、替代经验、来自他人的口头劝服、自我劝服、消极情绪唤起和积极情绪唤起[12]1298-1308。

总体看,某一特定的效能任务是学习经验测量的锚定点,也是编制测量项目所需心理行为的主要依据。只有在特定效能任务条件下开展学习经验的测量才有意义。但是通过分析以上测量工具发现了一个共同的问题:明确且具体的效能任务也限制了其学习经验测量工具的应用与推广。如Nasta编制的生涯自我效能来源问卷,只能考查个体在找工作效能方面的学习经验,而无法应用于一般性质的与生涯相关活动或任务的效能来源研究中。另外,学习经验测量工具的结构维度都是在四因素类型的基础上严格遵从原理论假设演变而来。虽然分维度的数量或侧重描述行为的性质有所差异,但从其测量对象的根本属性上看,最终仍可归为成就表现、替代学习、口头劝服和情绪唤起这四个维度。目前,尚无研究考查哪种因素类型更优。这可能是因为相关测量工具数量有限,且尚缺乏同一效能任务下的不同因素类型的测量工具。

2.以Holland六类型职业领域为导向的测评工具

明确特定的效能任务是有效测量学习经验的前提。但当效能任务十分具体时,相应的学习经验测量工具又难以应用于其他生涯情景中。由此可见,编制一个适用于一般性的与生涯相关活动或任务的效能来源问卷是十分必要的。要做到这一点,首先要对一般性生涯活动或任务进行合理的分类。作为效能来源的学习经验研究之所以面临这个问题,是由自我效能的任务特殊性决定的。因此,生涯自我效能研究领域的相关做法可以为学习经验研究提供参考。Holland将职业生涯领域分为现实型、研究型、艺术型、社会型、企业型和常规型等六个领域,且每个生涯领域都有代表性的生涯活动或任务[13]1-14。Betz,Harmon和Borgen指出Holland职业领域六分法可作为有效划分生涯效能任务领域的理论依据,以此编制的生涯自我效能测量工具可以有效测评个体在六种职业生涯领域活动中的效能水平[14]90-98。由此可见,Holland提出的生涯领域六分法也应可以用于生涯效能来源的任务分类中。

基于Holland六种职业生涯领域,Schaub编制了生涯学习经验问卷(the learning experiences questionnaire,LEQ),该问卷考查每个Holland职业领域下的四种生涯学习经验的发展情况[15]2463。每个学习经验分问卷包含5道题目,每个Holland职业领域是20道题目,共120道题目。六个职业领域的学习经验问卷内部一致性系数在0.72—0.89之间[5]50-66,但进一步检验各职业领域下的每一种学习经验分量表的内部一致性系数时,发现部分分量表的系数略低于0.7[16]262-275。这可能是因为每个分量表的题目数量较少,若适当地增加题目数量可能提高信度到合理水平[17]403-422。该问卷的结构与内容效度最初由三位职业生涯心理咨询专家评定[4]304-325。

LEQ是第一个可以测量多种生涯领域、一般性生涯活动效能来源的学习经验问卷。尽管该问卷还有不足之处,如其只包含了消极生理与情绪唤起维度,尚不清楚这是否会影响该维度分量表对自我效能与结果预期的预测作用[5]50-66。但其仍是有效的生涯学习经验测量工具,也是生涯学习经验操作化研究领域中的重要进步[17]403-422。并且,通过对以往研究结果的元分析发现SCCT模型中各主要生涯要素之间的关系适用于Holland六种职业领域[18]252-264。因此,LEQ不但弥补了以往SCCT相关研究中缺乏学习经验实证研究的空白,也为在多职业领域下探讨更为广泛且深入的SCCT多种生涯要素关系提供了必要的工具支持。

三、SCCT学习经验的主要功能

从SCCT模型中可以看出,学习经验既是“自我效能—结果预期”的主要信息来源,又是“个人—环境因素”影响“自我效能—结果预期”等生涯认知变量的有效途径。

(一)对自我效能的影响

在SCCT中,Lent 等人具体阐释了不同学习经验与自我效能的关系[1]79-122:第一,成就表现提高自我效能。随着个体在某项任务上的成就表现(即成功经验)越多,其相应的自我效能越高。第二,当个体观察到社会榜样参与某一特定活动的成功经验越多,尤其是在其自身没有该种活动的直接经验时,其完成类似任务的自我效能越高。第三,当个体的职业榜样、父母、教师等可信任之人对其完成某项任务的能力给予口头赞誉,或者鼓励其尝试或继续参与某领域的活动时,往往更能促使个体产生该领域的自我效能,并且这在个体面临一项从未做过的任务时尤其适用。第四,由参与某项任务而引起的情绪(生理)状态可以影响个体的自我效能。例如,在活动过程中个体所体验到的焦虑、疲劳、紧张或抑郁等消极情绪会降低其完成该项任务的自我效能,而平和、愉快或兴奋等积极情绪体验则可以增加自我效能。已有实证研究验证了在Holland六类职业领域下学习经验对自我效能的这种影响[4]304-325[16]262-275[19]351-361[20]319-339[21]61-93。

学习经验对自我效能的影响作用可以从三方面来看。首先,不同学习经验对自我效能的作用程度存在差异[2]191-215。如多数研究认为成就表现是自我效能的最主要来源[1]79-122[8]89-101[12]1298-1308[10]389-404[21]61-93,而其他三种学习经验对自我效能影响的重要程度尚没有达成一致[8]89-101 [9]104-120。其次,学习经验在效能作用上的这种差异并不是绝对的,会因效能任务性质、社会文化背景、年龄(或生涯发展阶段)、性别、种族、学业能力和学业领域等条件的不同而有所变化[21]61-93[22]607-616[23]751-796。最后,不同学习经验间的组合模式可以增强效能作用。如当个体在成功地完成某项任务(即获得了成就表现)后,附加的口头劝服可以更好地强化该任务的自我效能[24]268-280。

总之,已有的理论与实证研究结果表明学习经验影响个体自我效能的发展,但二者关系因受到多种因素影响而更为复杂。尤其是在考虑不同学习经验的效能作用时,更需要将任务性质、样本特点、社会文化等因素纳入进来。因此,在更为复杂的研究背景下,不同效能任务的学习经验对自我效能的影响效果很可能存在较大差异。未来研究仍需结合多种因素来深入探讨二者的关系。

(二)对结果预期的影响

结果预期是个体对某一特定行为的可能后果所持有的信念,如“如果我这样做了,将会怎样?”[1]79-122。在SCCT中,结果预期体现了价值观的基本内涵[1]79-122,并与自我效能一样,也以学习经验为主要的信息来源[2]191-215。这主要表现为个体在参与教育和职业相关活动的直接和间接经验中产生了结果预期,即个体的直接成功(失败)经验和观察他人的成功(失败)经验都可以强化其对特定生涯(学业)活动的积极(消极)结果预期。

已有研究考查了Holland六类职业领域下学习经验与结果预期的关系。研究发现学习经验对结果预期的影响既存在直接作用[15]2463[16]262-275[19]351-361[21]61-93,又通过自我效能起到间接作用[16]262-275[21]61-93,这与SCCT模型中三者之间的理论关系相一致。

总之,基于SCCT的结果预期包含了个体价值观发展的重要内容,而学习经验是影响其发展的重要因素。儿童和青少年正是通过基础的社会学习过程(即累积学习经验的过程)习得了自己的价值观[1]79-122。因此,生涯学习经验同样可作为青少年职业价值观发展的有效干预途径。目前,关于学习经验与结果预期的相关研究并不多,SCCT模型中结果预期的相关理论假设仍有待于未来研究的验证。

(三)中介作用

在SCCT所阐释的多种生涯要素关系中,个人—环境要素与核心认知变量、生涯兴趣/选择等要素之间存在着一个理论中介,即学习经验。它是个人—环境要素推动个体生涯发展的重要媒介[3]557-568。

在个人特质(如性别、人格)与自我效能、职业兴趣等生涯要素的关系中,学习经验起到一定的中介作用。首先,学习经验在性别与个体生涯兴趣、生涯选择和行为表现的关系中可以发挥部分中介作用[1]79-122。Ludwikowski研究发现在性别与兴趣、性别与效能的关系中存在学习经验的部分中介作用[25]34-42。这可能是因为学习经验既深受性别等个人特质的影响,又是个人特质与社会认知机制(sociocognitve mechanisms,如自我效能、结果预期)之间的一个重要干预概念,其对兴趣形成、生涯选择和表现都有着重要意义。其次,人格对自我效能与职业兴趣的影响至少要部分通过学习经验来完成[4]304-325[20]319-339。Holland的人格类型理论指出职业兴趣就是人格的直接表达[13]1-14,SCCT则进一步指出职业兴趣与人格是通过学习经验联系在一起的。Schaub和 Tokar考查了大五人格与Holland六类型职业领域下的学习经验、自我效能、职业兴趣之间的关系[4]304-325。研究表明人格既直接影响职业兴趣,又通过学习经验与自我效能来间接影响职业兴趣,这与SCCT相一致。

除了个人特质外,学习经验的中介作用还体现在成长背景因素与其他生涯要素的关系之中。已有研究发现青少年的成长背景因素既影响其自我效能与职业兴趣的发展,也影响其职业选择与行为[26]172-188[27]244-251。根据SCCT模型来分析这些成长背景因素如何促进青少年职业生涯发展,可以看出学习经验是其主要的作用机制。少数学者采用实证方法考查了学习经验的这种中介作用。如Thompson 和Dahling研究发现社会经济地位与大学生研究型、企业型和常规型领域的生涯学习经验相关显著,并通过学习经验来间接影响这三种职业领域的自我效能、结果预期和兴趣[19]351-361;Garriott 等人研究发现学习经验在父母支持与自我效能、期望之间起到中介作用[28]627-641。

总之,成长环境为青少年提供了丰富且有倾向性的活动资源,而个人特质(尤其是具有社会属性的,如性别)也同时强化了个体参与日常活动的选择倾向性。在这些与其特质相符合并且在成长环境中更容易获得资源的实践活动中,青少年不断地累积各种学习经验,进而提升了其从事该类活动的效能与兴趣。由此可见,学习经验可以作为个人—环境因素促进个体生涯发展的重要解释机制。但关于学习经验中介作用的实证研究还非常有限,未来研究仍需要深入考查在SCCT多种生涯要素关系中学习经验的作用机制[28]627-641[5]50-66。

四、SCCT学习经验的主要影响因素

在SCCT模型中,作为自我效能与结果预期的实践来源,学习经验的形成过程同时受到个人特质与成长背景两个方面的影响[1]79-122。

(一)个人特质——人格、性别与性别角色规则

SCCT中的个人特质(person inputs)是个体差异变量(individual difference variables),包括人格、性别、民/种族等多种因素。以往研究侧重考查个人特质(如人格、性别)与自我效能、职业兴趣等因素的关系[29]326-339[30]347-365[31]29-43[32]132-142,这些理论与实证研究结果为探讨个人特质影响学习经验提供了间接支持。目前,在个人特质与学习经验的关系研究中,主要涉及的个人特质有人格、性别与性别角色规则(gender role norms)。

依据SCCT模型,人格对学习经验的形成过程产生直接影响。有学者采用大五人格问卷(the NEO Five Factor Inventory(Form S))与学习经验问卷(LEQ)考查了Holland六种职业领域下的人格与学习经验的关系,结果发现不同人格类型的学生报告了不同职业领域的学习经验,如审慎性(conscientiousness)人格特质的个体在常规型与社会型职业领域的学习经验更多些[15]2463[4]304-325[20]319-339。可见,拥有不同大五人格的个体之间更可能有着不同的生涯学习历史(career-related learning histories)[20]319-339,进而所得学习经验存在不同。

SCCT将性别作为重要的影响因素,主要是基于Hackett和Betz的研究发现非传统性别职业领域下个体的自我效能更低,而传统性别职业领域下个体的职业兴趣更高[29]326-339。有学者考查了在Holland六类职业领域下生涯学习经验的性别差异。结果发现女生有更多的社会型领域学习经验,男生有更多的现实型、研究型和企业型领域学习经验。这与生涯自我效能与职业兴趣领域的性别差异研究结果相类似[16]262-275 [19]351-361[20]319-339。Williams 和 Subich认为这是由于性别差异所带来的生涯学习历史不同,才导致个体的生涯自我效能与职业兴趣存在差异[16]262-275。

由上可见,男性和女性更可能拥有那些符合其性别特征的生涯学习经验。Hackett 和Betz认为这是由于性别角色的社会化对生涯选择行为的影响[29]326-339。在性别角色社会化进程中,个体所认同的性别角色规则决定了其在职业生涯中如何扮演性别化的自我(gendered selves)[33]203-213。性别角色规则是关于“符合性别特点的行为构成是什么”的观点,它是关于性别行为的习得性社会规则,包括女性角色规则(feminine role norms,如照顾小孩、注重苗条和外表、和蔼等)和男性角色规则(masculine role norms,如好胜、情绪控制、统治等)[34]417-435。作为SCCT的又一人格特质,性别角色规则是那些更基础性的个人特质(basic person inputs,如性别、人格)与社会环境相互作用的结果[20]319-339。一方面,性别角色规则可以直接影响个体的生涯学习经验[20]319-339[21]61-93;另一方面,性别与人格对生涯学习经验的影响需要部分通过性别角色规则来实现,这可能与其本身就来自于如性别、人格等更为基础性的个人特质有关[20]319-339。

Tokar等人将人格、性别和性别角色规则三者合并作为整合的个人特质来考查其与生涯学习经验的关系[20]319-339。结果发现整合后的个人特质可以显著预测个体的生涯学习经验,这也与SCCT的理论假设相一致。总之,个体倾向于选择那些与其个人特质类型相符合的生涯活动,同时回避其他类型,由此导致了个体生涯学习经验的获得领域逐渐出现了倾向与集中。结合SCCT模型来看,正是由于那些与其个人特质相符合的丰富生涯学习经验提升了个体在相应领域的自我效能,进而促进了个体在该职业领域的兴趣发展。

(二)环境因素——成长背景

按照与生涯选择的远近关系(即是否对生涯选择产生直接影响),SCCT环境变量(contextual variables)分为远期的成长背景(background contextual affordance)和影响生涯选择行为的近期环境(contextual Influences proximal to choice behavior)两个部分。其中,对学习经验的形成过程产生主要影响的是远期的成长背景[1]79-122,主要涉及两个方面:其一是社会(或环境)支持(social / contextual / environmental supports),主要指个人从其主要人际关系(如父母、教师、同伴和团体组织等)中所获得的支持;其二是社会(或环境)阻碍(social / contextual / environmental barriers),主要是指个体在生涯发展过程中所体验到的消极影响。从具体要素内容来看,部分因素来自于家庭情景,如父母鼓励、养育风格、父母生涯榜样和家庭社会经济地位等;另一部分因素则主要来自于学校情景,如班级结构、学校年级、学校风气、师生关系、生涯咨询和生涯课程等。

以往研究发现不同成长背景因素对自我效能、结果预期、职业兴趣等生涯要素的发展产生显著影响[31]29-43[35]163-172[36]374-382[37]395-407。而在SCCT中这些生涯要素与学习经验的关系密切。因此,这些研究发现为“成长背景影响学习经验”提供了间接支持。少数研究则直接探讨了个别成长背景因素与学习经验的关系。如Ferry,Fouad和Smith发现父母鼓励可以直接影响青少年的数学学习经验[38]348-364;Thompson 和 Dahling指出在控制了性别的影响后,社会经济地位仍显著影响大学生在研究型、企业型和常规型职业领域的生涯学习经验[19]351-361;Garriott 等人选用了学习经验问卷(LEQ)的研究型分量表,研究发现父母支持可以显著预测高中生的研究型领域学习经验[28]627-641。

总之,成长背景可以为个体提供各种学习机会[1]79-122,其拓展或限制了个体获得学习经验的可能性,进而影响了其自我效能的发展。对于青少年的生涯发展而言,家庭环境是重要的成长背景要素,其包括结构性要素(社会经济背景、社会阶层)和过程性要素(父母支持、亲子互动)两个方面。那些来自于较低经济收入家庭或缺乏父母积极关注的青少年,更难以从其家庭环境中获得充分的教育与生涯方面的学习机会[39]149-172,而学习机会的多寡直接关系到学习经验的丰富性[37]395-407。另外,支持性的学校环境与家庭环境是同等重要的[40]186-195。尤其对于那些家庭环境中学习资源相对匮乏的青少年而言,学校环境是其获得更多教育与生涯学习机会的重要资源。因此,要重视提高青少年成长环境中生涯学习机会的丰富程度,这是丰富个体生涯学习经验的关键所在。

(三)个人—环境因素的互动性

SCCT中个人特质与远期成长背景因素之间相互影响,同时还各自影响学习经验。由此可见三者之间存在这样两种关系:一方面成长背景经由个人特质来影响学习经验;另一方面个人特质经由成长背景来影响学习经验。虽然尚没有实证研究考查个人特质、成长背景与学习经验三者之间的这种理论关系,但可以从已有的理论与实证研究中得到间接的支持。以生涯领域下的个体性别、成长背景及学习经验为例。

成长环境影响个体性别的发展。那些来自于个体成长环境(父母、同伴及教师)的社会认可强化了其对男女生的性别差异认知[41]676-713,同时成长环境也为个体提供了向其传达与性别有关的价值观、态度、思考与行为方式的性别榜样(如父母与同伴)[42]1188-1198。可以说个体性别概念的形成及其性别角色行为是一系列社会环境因素的影响结果。正是这种个体性别角色的社会化进程促使其选择性地参与那些与其性别认知相一致的生涯活动,进而丰富了相应职业领域的生涯学习经验。因此,个体生涯学习经验的性别差异可以看做是成长背景影响个体性别角色认知与行为的结果。

尽管个体性别角色社会化的进程有着重要的发展价值,但从个体生涯发展的视角看,其对个体早期生涯探索的消极影响也是显著的。由于个体主要从与其性别角色相符合的生涯活动中获得学习经验,由此限制了其在非传统性别职业领域进行生涯探索的可能性,也很难在这类职业领域中发展自己的职业兴趣。正如Betz等人所指出个体的潜在兴趣由于从未在相应的活动中得以显露或培养,导致其得不到发展或者处于低水平的发展状态,这在非传统性别活动中尤为如此[14]90-98。

因此,要想协助个体探索非传统性别职业领域并发展该领域下的潜在兴趣,依据SCCT模型下“个人特质-成长背景-学习经验”这一理论关系,可以鼓励个体积极探索非传统性别职业领域并为其提供该领域学习机会。由此营造的支持性成长背景,可以改善个体由于生涯活动受性别限制而致学习经验不丰富的现象。这也对青少年职业生涯教育提出了注重学生生涯学习经验的职业领域多元化的要求。

五、小结与展望

社会认知生涯理论阐释了核心认知变量(如自我效能、结果预期、个人目标)及其与个人—环境变量之间的互动关系如何促进了个体的生涯发展,而学习经验是这种互动关系中非常重要的理论链接。近十年来,随着学习经验测评工具的研发与应用,基于SCCT的实证研究开始进一步探讨学习经验如何通过影响核心认知变量来促进个体生涯发展,以及其在个人—环境要素与核心认知变量之间的作用机制。这既弥补了多年来SCCT下生涯学习经验相关研究的不足,又从实证视角加深了关于SCCT下学习经验理论角色的认识,更为探讨SCCT模型中很多尚未获得实证检验的生涯要素关系(尤其是与学习经验有关)做好了准备[5]50-66。目前,基于SCCT的学习经验研究成果还不够丰富,亟待未来研究从以下四个方面开展。

首先,进一步发展生涯领域学习经验的测评工具。在基于生涯效能任务的学习经验测量工具中,LEQ能够同时考查多种生涯任务的学习经验,可以应用于SCCT相关研究中;但未来研究仍需在LEQ的基础上进一步提高问卷的有效性[5]50-66。另外,生涯活动内容与社会文化及教育背景有关。开展国内学习经验研究时要做好测量工具本土化的工作。

其次,从已有研究发现看,学习经验与自我效能、结果预期等生涯要素之间存在着更为复杂的关系。这种复杂性主要体现在各类学习经验对自我效能、结果预期等生涯要素的影响效果往往还受到多种因素的影响。如每个学习经验对自我效能的作用强度和重要程度会因具体任务的不同而有所差异,以及针对不同群体和具体任务而言,可能存在着效能作用不同的学习经验组合模式。因此,未来研究要充分考虑到这种复杂性。

再次,SCCT关于个人—环境要素影响学习经验并进一步通过其来促进个体生涯发展已经得到了一定的实证支持。然而,已有研究成果所涉的个人—环境要素还非常有限,尚不能代表更多的个人—环境要素。未来研究仍需纳入其他典型的个人—环境要素来探讨其与学习经验的关系。

最后,关于生涯学习经验的研究成果最终要应用于提升生涯自我效能的干预训练中。Betz指出学习经验对自我效能的发展和干预都具有重要的价值,基于效能理论的干预研究不能脱离这四种学习经验[17]403-422。因为这四种学习经验为生涯实践者提供了提升某一特定领域自我效能的具体策略[6]171-182,是改变非理性效能信念的重要手段[43]232-258。然而很多学者只是选取了部分学习经验作为提高个体自我效能的主要途径,这与Bandura效能理论是相违背的[17]403-422。因此,未来研究只有以四种学习经验为理论基础来设计自我效能的干预训练,才是真正立足于Bandura自我效能理论及社会认知生涯理论的干预研究。

[1] Lent,R.W.,Brown,S.D.,& Hackett,G.Toward a Unifying Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest,Choice,and Performance[J].Journal of Vocational Behavior,1994,45(1).

[2] Bandura,A.Self-efficacy:Toward a unifying theory of behavioral change[J].Psychological Review,1977,84.

[3] Lent,R.W.,& Brown,S.D.Social cognitive model of career self-management:toward a unifying view of adaptive career behavior across the life span[J].Journal of Counseling Psychology,2013,60(4).

[4] Schaub,M.,& Tokar,D.M.The role of personality and learning experiences in social cognitive career theory[J].Journal of Vocational Behavior,2005,66(2).

[5] Tokar,D.M.,Buchanan,T.S.,Subich,L.M.,Hall,R.J.,& Williams,C.M.A structural examination of the Learning Experiences Questionnaire[J].Journal of Vocational Behavior,2012,80(1).

[6] Thompson,M.N.,& Graham,S.R.Self-efficacy beliefs.In P.J.Hartung,M.L.Savickas & W.B.Walsh(Eds.),APA Handbook of Career Intervention(Vol.2).Washington,DC,US:American Psychological Association,2015.

[7] Lent,R.W.,Lopez,F.G.,& Bieschke,K.J.Mathematics Self-Efficacy:Sources and Relation to Science-Based Career Choice[J].Journal of Counseling Psychology,1991,38(4).

[8] Usher,E.L.,& Pajares,F.Sources of self-efficacy in mathematics:A validation study[J].Contemporary Educational Psychology,2009,34(1).

[9] Pajares,F.,Johnson,M.J.,& Usher,E.L.Sources of Writing Self-Efficacy Beliefs of Elementary,Middle,and High School Students[J].Research in the Teaching of English,2007,42(1).

[10] Zelenak,M.S.Measuring the Sources of Self-Efficacy Among Secondary School Music Students[J].Journal of Research in Music Education,2015,62(4).

[11] Nasta,K.A.Influence of career self-efficacy beliefes on career exploration behavior[M].(Unpublished Master dissertation),State University of New York,2007,18.

[12] Warner,L.M.,Schüz,B.,Wolff,J.K.,Parschau,L.,Wurm,S.,& Schwarzer,R.Sources of self-efficacy for physical activity[J].Health Psychology,2014,33(11).

[13] Holland,J.L.Making vocational choices:A theory of vocational personalities and work environments(3d ed.)[M].Odessa,FL:Psychological Assessment Resources,1997.

[14] Betz,N.E.,Harmon,L.W.,& Borgen,F.H.The relationships of self-efficacy for the Holland themes to gender,occupational group membership,and vocational interests[J].Journal of Counseling Psychology,1996,43(1).

[15] Schaub,M.Social cognitive theory:Examining the mediating role of sociocognitive variables in the relation of personality to vocational interests[A].Dissertation Abstracts International,Section A:Humanities and Social Sciences,2004,64(7-A).

[16] Williams,C.M.,& Subich,L.M.The gendered nature of career related learning experiences:A social cognitive career theory perspective.Journal of Vocational Behavior,2006,69(2).

[17] Betz,N.E.Career Self-Efficacy:Exemplary Recent Research and Emerging Directions[J].Journal of Career Assessment,2007,15(4).

[18] Sheu,H.-B.,Lent,R.W.,Brown,S.D.,Miller,M.J.,Hennessy,K.D.,& Duffy,R.D.Testing the choice model of social cognitive career theory across Holland themes:A meta-analytic path analysis[J].Journal of Vocational Behavior,2010,76(2).

[19] Thompson,M.N.,& Dahling,J.J.Perceived social status and learning experiences in Social Cognitive Career Theory[J].Journal of Vocational Behavior,2012,80(2).

[20] Tokar,D.M.,Thompson,M.N.,Plaufcan,M.R.,& Williams,C.M.Precursors of learning experiences in Social Cognitive Career Theory[J].Journal of Vocational Behavior,2007,71(3).

[21] Williams,C.M.Gender in the Development of Career Related Learning Experiences.(Unpublished Doctoral dissertation),University of Akron,2010.

[22] Gafoor,K.A.,& Ashraf,P.M.Contextual influences on sources of academic self-efficacy:a validation with secondary school students of Kerala[J].Asia Pacific Education Review,2012,13(4).

[23] Usher,E.L.,& Pajares,F.Sources of Self-Efficacy in School:Critical Review of the Literature and Future Directions[J].Review of Educational Research,2008,78(4).

[24] Wise,J.B.,& Trunnell,E.P.The influence of sources of self-efficacy upon efficacy strength[J].Journal of Sport & Exercise psychology,2001,23.

[25] Ludwikowski,W.M.A.Covariates of sex differences in riasec interests and confidence scores.(Unpublished Master dissertation),Iowa State University,2010.

[26] Ali,S.R.,& Saunders,J.L.The career aspirations of rural appalachian high school students[J].Journal of Career Assessment,2009,17(2).

[27] Lent,R.W.,Paixão,M.P.,Silva,J.T.d.,& Leitão,L.M.Predicting occupational interests and choice aspirations in Portuguese high school students:A test of social cognitive career theory[J].Journal of Vocational Behavior,2010,76(2).

[28] Garriott,P.O.,Flores,L.Y.,Prabhakar,B.,Mazzotta,E.C.,Liskov,A.C.,& Shapiro,J.E.Parental Support and Underrepresented Students’ Math/Science Interests:The Mediating Role of Learning Experiences[J].Journal of Career Assessment,2013,22(4).

[29] Hackett,G.,& Betz,N.E.A self-efficacy approach to the career development of women[J].Journal of Vocational Behavior,1981,18(3).

[30] Hendricks,K.S.Changes in self-efficacy beliefs over time:Contextual influences of gender,rank-based placement,and social support in a competitive orchestra environment[J].Psychology of Music,2014,42.

[31] Hsieh,H.-H.,& Huang,J.-T.The Effects of Socioeconomic Status and Proactive Personality on Career Decision Self-Efficacy[J].The Career Development Quarterly,2014,62(1).

[32] Rogers,M.E.,Creed,P.A.,& Ian Glendon,A.The role of personality in adolescent career planning and exploration:A social cognitive perspective[J].Journal of Vocational Behavior,2008,73(1).

[33] Mahalik,J.R.Examining Conformity to Masculinity Norms as a Function of RIASEC Vocational Interests[J].Journal of Career Assessment,2006,14(2).

[34] Mahalik,J.R.,Morray,E.B.,Coonerty-Femiano,A.,Ludlow,L.H.,Slattery,S.M.,& Smiler,A.Development of the conformity to feminine norms inventory[J].Sex Roles,2005,52.

[35] Rogers,M.E.,& Creed,P.A.A longitudinal examination of adolescent career planning and exploration using a social cognitive career theory framework[J].Journal of Adolescence,2011,34(1).

[36] Dahling,J.J.,& Thompson,M.N.Contextual supports and barriers to academic choices:A policy-capturing analysis[J].Journal of Vocational Behavior,2010,77(3).

[37] Kim,M.Family Background,Students’ Academic Self-Efficacy,and Students’ Career and Life Success Expectations[J].International Journal for the Advancement of Counselling,2014,36(4).

[38] Ferry,T.R.,Fouad,N.A.,& Smith,P.L.The Role of Family Context in a Social Cognitive Model for Career-Related Choice Behavior:A Math and Science Perspective[J].Journal of Vocational Behavior,2000,57(3).

[39] Soresi,S.,Nota,L.,Ferrari,L.,& Ginevra,M.C.Parental Influences on Youth’s Career Construction.In G.Arulmani,A.J.Bakshi,F.T.L.Leong & T.Watts(Eds.),Handbook of Career Development(International and Cultural Psychology)[M].New York:Springer New York,2014.

[40] Restubog,S.L.D.,Florentino,A.R.,& Garcia,P.R.J.M.The mediating roles of career self-efficacy and career decidedness in the relationship between contextual support and persistence[J].Journal of Vocational Behavior,2010,77(2).

[41] Bussey,K.,& Bandura,A.Social cognitive theory of gender development and differentiation[J].Psychological Review,1999,106(4).

[42] Khajehpour,M.,Ghazvini,S.D.,Memari,E.,& Rahmani,M.Social cognitive theory of gender development and differentiation[J].Procedia Social and Behavioral Sciences,2011,15.

[43] Hackett,G.Self-efficacy in career choice and development.In A.Bandura(Ed.),Self-Efficacy in Changing Societies [M].New York,NY:Cambridge University Press,1995.

[责任编辑:何宏俭]

Learning Experiences and Its Influencing Factors in Social Cognitive Career Theory

JIAO Run-kai1,LIU Li-li1,2,Sun Lei3

(1.School of Psychology,Northeast Normal University,Changchun 130024,China;2.Educational Science School,Changchun Normal University,Changchun 130032,China;3.School of Philosophy and Sociology,Jilin University,Changchun 130012,China)

Learning experiences are the important informational sources of central cognitive variables of social cognitive career theory(SCCT),such as career self-efficacy and outcome expectations.The informational sources include performance accomplishments,vicarious learning,verbal persuasion and emotional arousal related to a particular educational and career task.The paper reviews measurement tools,main function and the influencing factors of learning experiences in SCCT.It is indicated that learning experiences contribute to self-efficacy and outcome expectations,and are shaped by personal-contextual factors.The effects of some personal-contextual factors on the career behavior are mediated by learning experiences.Future research should focus on the improvement of the measurement tools,how the interrelationships of learning experiences and other career factors in SCCT contribute to the career development process,the interventions of career self-efficacy and values based on all four sources,and local research.

Learning Experiences;Social Cognitive Career Theory;Adolescents

2016-05-22

教育部人文社会科学研究青年基金项目(14YJC190014);教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC190018);北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心自主课题(201603009BZK01)。

缴润凯(1964-),男,吉林吉林市人,东北师范大学教育学部心理学院教授,博士生导师,教育学博士;刘立立(1981-),女,吉林吉林市人,长春师范大学讲师,东北师范大学教育学部心理学院博士研究生;孙蕾(1978-),女,吉林吉林市人,吉林大学哲学社会学院讲师,教育学博士。

G44

A

1001-6201(2016)06-0245-09

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2016.06.043