中国量化法治实践中的定性与定量——以地方法治评估实践为研究对象

郑 智 航

(山东大学 法学院,山东 济南 250100)

中国量化法治实践中的定性与定量

——以地方法治评估实践为研究对象

郑 智 航

(山东大学 法学院,山东 济南 250100)

量化法治有助于政府和法院对照既有的法治标准寻找差距,从而找到建设法治社会的着力点。从社会学的角度来对地方法治评估实践进行反思,这些具体的实践操作方案在定性问题和定量问题的处理方面都存在一些值得改进的地方。定性研究与定量研究是社会科学研究的两种基本方法。这两种方法在理论基础、研究逻辑、研究方式和价值问题处理等方面都存在较大差异。但是,这两种方法并非完全对立,而是互补互惠的。中国量化法治实践必须将定性研究与定量研究结合起来,并在此基础上按照相应的研究逻辑、研究方法、关注的重点等来展开。从定性上讲,各个地方应当首先确定法治的基本价值目标,并在此基础上细化出具有可操作性的法治概念。从定量上讲,各个地方应当进一步加强问卷调查、数据分析、信度提升等方面的能力。

量化法治;定性研究;定量研究;价值路径;职能路径;法治实践

一、问题的提出

从上世纪90年代以来,在美国社会指标运动复兴的刺激下,国际社会愈来愈依赖统计手段评估公共政策的绩效,衡量社会发展状态,并涌现了民主指数、幸福指数、安全指数、廉政指数等量化评估体系。评估学作为一门科学在西方也孕育而生,并培养了一大批优秀的人才[1]31。世界银行组织、世界正义工程等也开始将评估学研究的最新成果运用于对各国法治发展程度的评估中,并对各国有关法治的指标和数据进行分析、评价,甚至排名。这种法治评估指数及其排名会对目标国家形成一定压力,迫使目标国家出于国际声誉、招商引资需要和改善本国法治状况多种因素的考虑,而去接受法治指数中的相关标准[2]118-133。中国量化法治实践就是在这种大背景下展开的,并出现了余杭法治指数、昆明法治指数、广东法治指数等具体的地方性法治评估方案。这些地方性法治评估实践的的确确各自具有一定的特点,并在推动当地法治水平方面确确实实起到了重要的作用。但是,倘若从社会学的角度来对这些实践操作进行反思的话,我们仍然发现这些具体的实践操作方案在定性问题和定量问题的处理方面都存在一些值得改进的地方。这也要求我们在理论上回答中国在量化法治的具体实践中到底应当如何采用定性方法和定量分析方法以及如何谨慎地处理好定性方法与定量方法二者之间的关系。尽管法学界也意识到我们应当对中国法治指数设计过程中的定性与定量这一思想维度进行反思,但是,大部分研究主要还是集中在思想观念层面,而从具体操作方案的微观层面进行的研究较少[3][4]8-9[5]1-19。这种现实难以从技术层面改良中国当下量化法治的具体实践。因此,笔者试图从这些地方量化法治的微观实践出发,从可操作性角度对中国量化法治实践中的定性方法与定量方法进行分析,以期提升量化法治实践的工程设计水准。

二、国内量化法治实践的具体考察

近年来,中国在整体主义层面逐步推行国家法治的同时,各个地方也在积极探索区域法治或地方法治的道路。有些地方甚至制定了地方法治建设的进程表和运行图[6]126。他们也意识到量化法治不但有助于人们从直观上了解地方法治发展水平,而且有助于为地方政府进行发展改革和科学决策提供有效信息[7]118。因此,许多地方政府和部门开始制定相应的法治评估指标体系。

(一)地方法治评估中的定性与定量

1.余杭法治评估中的定性与定量

2007年,浙江省杭州市余杭区出台了《“法治余杭”量化考核评估体系》。该评估体系选择党委依法执政、政府依法行政、司法公平正义、权利依法保障、市场规范有序、监督体系健全、民主政治完善、全民素质提升、社会平安和谐等9个一级变量,选择了组织机构、党委民主决策机制、干部选拔任用等89个二级变量*参见《法治余杭量化考核评估总指标》。。紧接着,法治评估小组积极通过群众打分、专家评审等多个环节测量当地的法治指数。2008年6月15日,余杭区人民政府发布了内地第一份法治指数。这标志中国法治建设在指标量化和价值评价体系科学化方面迈出了重要一步[8]。在定性方面,余杭法治评估体系采取要素评估方法,即从法治指标的上级指标中逐层分解到下级指标的推理方法。具体来讲,“在进行法治评估时,首先确定法律的价值目标,并藉此细化出量化的价值要素。通过对这些要素的评估,进而考察法治的价值实现程度。余杭法治评估在细化评估指标时,先由区级九个目标分解出二级指标,再层层分解到区级机关、乡镇和街道、农村和社区三个层次,最终形成余杭法治指标的‘149’结构。”[9]151

就具体的实践操作来看,法治评估小组采取问卷调查、专家评分等定量方法。具体而言,评估小组将法治指数测评分为以下几部分:第一,内部评审组。评估小组从政府机构中随机抽取一部分直接参与法律工作的人员进行测评。他们对于余杭法治现状、实务等有深入了解。这部分所占的分值为17.5%。第二,外部评审组。评估小组主要从当地非政府组织、学术机构、新闻媒体等抽取部分人员进行测评。他们所占的分值为17.5%。第三,评审专家。由国内法学界一流专家(如江平、李步云、石泰峰等)16名组成,分值占30%。在首次评估中,为了较为准确地取得相关专家的数据,专家在余杭区委、区政府指导下到全区48个部门、14个乡镇街道收集了1 000 多条有关法治建设的指标数据。并且,评估小组通过匿名方式将事先设计好的权重打分表以信函的方式传送给专家进行重要性评价。每位评审专家对每个指标进行权重评分的同时,也对该指标所代表的法治水平的高低进行打分,由此通过权重与法治水平得分的乘积反映该指标的最终得分[9]152。第四,普通群众。他们的分值占35%。在测评中,评估小组专门为普遍民众制定了9套问卷,针对不同职业、年龄和文化程度的人员进行有针对性的调查[10]。

2.昆明法治评估中的定性与定量

2006年,昆明市启动了法治昆明建设工作。2008年4月,昆明市委、市政府召开了“依法治市与制度创新工作会议”,提出“建立健全依法治市量化评估体系,探索将‘法治指数’作为评估法治建设水平的考核机制”的工作构想。为了构建科学的量化评估体系,由法律专家和市级相关职能部门法治建设骨干共计21人组建了法治指标评测体系研究课题组。该课题组结合昆明实际,预先优选出符合构建原则和层次要求的193项候选指标,通过电视和报纸宣传、网站调查、电话访问、机构拜访、问卷发放、焦点访问、电子邮件个案追踪等方式广泛征求民意,并于2010年推出《法治昆明综合评价指标体系》[11]。在变量的选取方面,该指标体系选取社会环境、制度环境和人文环境三个因素作为一级变量,选取社会安全、市场秩序、社会廉洁、法律资源、依法执政、民主政治、规范立法、依法行政、公正司法、法制宣传教育、法律监督、公众评价和公众满意度等十三个因素作为二级变量。

为将此指标体系打造成脱离“政府自我考核”,由全民参与、评价的法治城市建设综合评测体系,2010年12月24日,昆明市市级机关事务管理局政府采购办公室发布了“法治昆明综合评价指标体系”综合评价评测招标公告。据此公告,中标的评估团队在全面理解《法治昆明综合评价指标体系》基本内涵和要求的前提下,完成所有指标的数据收集,组建评估小组,展开法治指数的评估工作。

从评估方法上讲,昆明法治指标评测体系主要运用了绩效评估法和统计调查法两种基本方法。绩效评估是绩效管理中一项重要的功能性活动,强调的是对一个组织想要达到的目标、如何达到以及是否达成目标进行衡量的系统化过程[12]116。具体来讲,绩效评估的基本方法有平衡计分卡、目标管理法、标杆管理法、关键绩效指标法、排序法、行为观察评价法、行为锚定评价法、360度绩效评估法等[13]64。昆明法治指标评测体系就利用这些方法将社会环境和制度环境交由内部评估组、社会评估组和专家评估组分别进行独立评估打分,最后加权计算获得平均分值[14]。在统计调查法的运用方面,昆明法治指标评测体系主要运用了问卷法。例如,在公众评价方面,该评测体系就直接引用《中国城市竞争力报告》中的全国性评价数据;在公众满意度方面,该评测体系则委派国家统计局昆明调查队来对公众社会安全感指数和昆明法治环境的满意指数进行独立的问卷调查。

3.广东法治评估中的定性与定量

广东省量化法治的实践一直走在全国的前列。2008年,深圳市就出台了全国首个法治政府指标体系。2011年,广东省委出台了《法治广东建设五年规划(2011—2015 年)》。该规划推动了《广东法治政府建设指标体系(试行)》的出台。该指标体系共设8项一级指标,40项二级指标,108项三级指标;8项一级指标的总分值为100分;考评主体按照政府与部门分开、区分部门类别的原则,并结合年度依法行政工作部署,在制订考评方案时具体明确各项二级指标、三级指标的具体分值*《广东省法治政府建设指标体系(试行)》,广东省人民政府令第184号。。2013年广东省人民政府出台了《广东省依法行政考评办法》。该考评办法明确提出:“依法行政考评采取行政系统内部考核与社会评议相结合、上级考核与被考评对象自查相结合、书面审查与实地考查相结合、定性评价与定量考核相结合的方式进行。”*《广东省依法行政考评办法》,广东省人民政府令第185号。

在具体评估方法方面,广东法治政府建设指标体系主要采取社会调查法。首先,被考评对象对照考评方案,对本地区、本部门依法行政工作进行自查总结,形成依法行政年度报告,连同年度依法行政工作情况统计表上报考评主体。然后,考评主体通过审阅年度报告、核查相关统计表、听取工作汇报、现场查阅相关文件资料、抽查行政执法案卷等方式,对被考评对象依法行政状况进行内部考核。最后,通过网上测评、问卷调查、征求意见等方式,对被考评对象依法行政状况进行社会评议。其中,行政系统内部考核分值不超过80%,社会评议分值不低于20%*《广东省依法行政考评办法》,广东省人民政府令第185号。。

(二)地方法治评估定性与定量的反思

通过对地方量化法治实践具体方案进行梳理,我们发现各个地方确实试图按照社会科学的方式处理定性问题和定量问题。但是,从严格的社会科学研究角度来看,这些具体操作方案在处理定性问题和定量问题上仍然存在一些值得深入反思的问题。具体而言:

第一,地方在量化法治实践中往往会将一些不具有可操作性的概念进行量化。定量分析的前提是所要分析的概念应当具有完善的概念格(lattice)。只有具备这种完整的概念格,这种概念才是具有可操作性的概念,因为,代数格论认为知识表达和知识管理都是需要应用概念格的原理来完成的[15]84-95。汪丁丁认为,社会领域的概念很多是难以找到完善的概念格的,也就难以有一个完整的结构。所谓结构就是指一个概念里各种要素之间单箭头或双箭头的联系。人们可以根据这些箭头的重要性来赋值,分配其权重大小。这就构成了模型。当概念有了结构的时候,人们才能够利用统计学和数学的相关知识来进行量化测评[16]44。例如,“什么是幸福?幸福的结构展开式是什么?幸福都包括哪些节点? 这些节点之间的两种运算是什么?这些问题根本无法回答。”[16]44因此,幸福就是一个不具有可操作性的概念,也就无法进行量化。然而,许多地方的法治评估指数体系都将一些不可操作性的概念纳入量化指标体系中。例如,许多地方都将民众满意度作为一个重要的量化指标。但是,满意度与法治发展程度之间就难以形成一个封闭的、完整的概念格,也无法建立运算关系。因为民众对于法治的满意度不高,可能是因为民众法治意识提升的结果。俗说话:“希望也大,失望越大。”这种情况恰好说明了法治的发展进步。我们不能完全从民众的满意度推导出法治水平的高低。

第二,地方在量化法治实践中普遍存在实证方法运用较为粗糙这一倾向。我们以问卷调查为例,问卷调查法是各个地方在量化法治过程中普遍使用的一项重要方法。但是,在具体的操作中,问卷调查法的运用层次普遍较低。具体来讲,主要体现在以下三个方面:一是,抽样不具有代表性。从方法论上讲,抽样的目的是从被抽取样品单位的分析、研究结果来估计和推断全部样品特性,其基本要求是保证所抽取的样品单位对全部样品具有充分的代表性[17]110-125。在实践中,许多地方在抽取对象进行发放问卷调查时较为随意,调查的对象也难具代表性。二是,问卷调查的内容过于专业化,普通民众难以理解。许多地方在进行问卷调查时为了省事,往往将法治评估指标体系直接发放给民众进行填写。但是,这些评估体系使用了大量的法律专业术语,要非法律人士完全理解这些指标是相当困难的。这也使问卷调查法的效度大打折扣。三是,问卷分析过于简单。问卷分析是问卷调查法的一个重要环节,分析水平的高低直接关系到问卷调查法的效度。在问卷调查过程中,各地都会了解被问卷对象的年龄、职业、文化程度等因素。但是,问卷分析时,调查者往往会忽视这些因素对问卷结果可信度的影响,而只是简单作数字上的计算。

第三,地方在量化法治实践中往往割裂定性与定量之间的关系。在量化法治实践过程中,许多地方都采取体制性的进路,即侧重于政府和司法部门是否严格依法办事,并以评估结果来促进政府和司法部门提高法律治理水平,而较少关注这些法律是否确认了某些基本人权和价值[18]46。例如,《“法治余杭”量化考核评估体系》规定:“审判机关、检察机关未按中央和省委要求对重点领域专项整治工作作出专项部署的,扣5分。”这一指标并没有考虑这些专项整治工作是否符合现代法治的基本精神,以及按照现代法治理念,审判机关、检察机关在执行公共政策方面的限度这些问题。又例如,《广东省法治政府建设指标体系(试行)》将“涉及民生重大决策的听证率、民调率均达100%;没有发生因违法决策引发重大群体性事件或者集体上访事件的情形”作为“行政决策”的一项重要量化指标。在现代法治社会,调解和诉讼都只是纠纷解决的一种方式,并无优劣之分,而且,冲突和矛盾是一个社会的正常现象,法治所要处理的并不是不让纠纷发生的问题,而是纠纷如何得到处理和解决的问题。这种割裂定性与定量的作法尽管有助于及时发现和改进法律规范和机构设置的问题,提高评估的即时效益,但无法为中国法治的发展设计出科学而合理的长期发展战略[19]8。从方法论来看,有些地方在采取定量研究方法时,也没有运用科学的方法对方法本身的采取进行说明和论证。例如,余杭、昆明等法治评估指标体系都采取了专家评审组成员打分的方式。但是,这些指标体系没有规定专家评审组成员的资质、选择方式以及如何保证评审结果的公正性等问题。

三、定性研究与定量研究的差异与互惠

其实,定性研究与定量研究是社会科学研究的两种基本研究方法。这两种方法在理论基础、研究逻辑、研究方式和价值问题处理等方面都存在较大差异。但是,这两种方法并非完全对立,而是互补互惠的。因此,从理论上澄清定性研究与定量研究的差异与联系对于提升中国量化法治实践的水平具有重要意义。

(一)定性研究与定量研究的差异

尽管社会科学对“定性研究”和“定量研究”尚无明确和公认的界定,但是,学者们普遍认为,定性研究强调研究者在情境受到限制的前提下,使用实地体验、开放型访谈、个案调查、参与型与非参与型观察等方式来对实体的性质和过程进行研究,其分析方式主要是归纳法[20]63;而定量研究强调研究者以一种价值中立的身份将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。因此,定量研究强调的是对变量之间的因果关系进行测量和分析,其分析方式主要是演绎法[21]102。具体来讲,两者差异如下:

第一,理论基础不同。定性研究主要是以现象学、诠释学以及社会建构论的基本原则为基础的。它所关注的是人们已经知道的事物,并根据研究者已有的知识和主观价值判断来选择的问题[22]7。在这种研究看来,脱离主体的“质”是不存在的,人们看待事物的方式决定了事物的性质。因此,研究者的生活经历、价值取向和思想观点在很大程度上会影响研究问题的提出、理论框架的设计、材料的选择和分析以及对结果的阐释[23]95。就现象学对于定性研究的影响而言,沃野在胡塞尔现象学还原理论的基础上提出:其一,现象学对“社会实在”的特殊理解促使定性研究关注的现象不是通常人们所说的那些仅凭感观所及的现象(appearance),而是意识中的现象(phenomena),这种现象彰显了物对人的意义,诸如价值、理论、逻辑等。其二,现象学的中止判断影响着定性研究的研究程序。研究者在开展定性研究时并不以任何假设或信仰为前提,而是将经验主体所具有的信念悬搁起来,暂不处理。其三,定性研究采取了现象学中的“描述”方法去发现和解决问题。其四,现象学对意识的整体性把握方式影响到定性研究对象的把握[24]44-45。与定性研究的理论基础不同,定量研究的理论基础主要是实证主义。在实证主义看来,社会现象是独立于人的主观价值而客观存在的,人们能够采取科学主义的方式来加以经验性地感知,而社会科学之所以能够成其为一门科学,其重要原因在于其能够采取定量分析。借用哈拉兰博斯的话来说,“只有当社会世界能够用数学语言来表示时,它的各个部分之间的确切关系才能得到证实。只有当资料可以通过可信的计算工具用数量来加以表示时,不同研究者的研究结果才能直接加以比较。没有量化,社会学就只能停留在印象主义的臆想和未经证实的见解这样一种水平上,因而也就无法进行重复研究,确立因果关系和提供证实的通则。”[25]60-61在此思想的指引下,社会科学强化了定量研究这一基本方法,即运用数学方法对特定问题进行分析,分析过程的每一阶段和结果都可以用数学符号明确表示出来,接受逻辑和事实的检验,而且,只要是对相同的数据采取相同的方法就能够得出相同的结果[26]6。

第二,研究逻辑不同。从社会科学展开研究的方式来看,定性研究更多遵循的是实践逻辑,而定量研究更多遵循的是建构逻辑。所谓实践逻辑是指在实际研究过程中如何展开的逻辑。按照劳伦斯·纽曼的观点,定性研究的方式是相对凌乱的,每项具体研究的开展和方式的选取都要受制于具体的场境。因此,从这种意义上讲,定性研究既没有固定的规则限制,也没有明确的章法可循。但是,研究者的研究之所以能够获得同行认可,主要原因在于有经验的研究者共享了一些基本的判断或规范。劳伦斯·纽曼将这些基本的判断或规范称为“非正式的智慧”[27]183。相应的,定性研究的效度不能按照某种严格的程式和科学的方式来进行检验。David Brinberg和Joseph E.Mc Grath认为,定性研究的效度不是一个商品,而是商品的品质、性格和质量,人们不能用方法买到定性研究的效度,而只能在充分考虑目的和环境的基础上去进行检测[28]13。定量研究则强调研究的高度组织化。在研究过程中,研究者一般都会假设研究对象是客观的社会实体,并往往以理想化的、正式的、系统化的、逻辑一致的规则和术语来重构这一社会实体,而且运作技术主导的观点,沿着线性研究的路径,使用“变量和假设”等基本语言开展研究。这也就是所谓的“建构逻辑”[27]182。从效度上讲,定量研究强调只要遵循正确的、科学的方法和操作程序就能获得可靠的数据和研究结果[23]100。

第三,研究方式不同。定性研究主要采取的是一种描述的基本研究方式,即研究范畴、主题和模式都来自于资料。瓦莱西·J·简西克认为,“源自实地记录、文献和访谈的各种范畴并不是在资料收集之前就已划分的……贴近研究资料是最有力的叙事方式”[29]418。研究者在掌握和描述资料的前提下采用归纳法,从特殊背景下得到的资料推导出一般的结论[21]12。为了获得具体的个别化知识,定性研究往往采取实地体验、观察和实验等方式收集素材。因此,定性研究必须符合归纳推理的基本要求。定量研究主要采取演绎法的基本方式。研究者首先要对研究对象作一般性了解,作出一定的理论假设,然后,把这些理论假设转化为可操作性概念,并在此基础上转化为变量,最后通过对样本的调查研究,作出对研究对象整体的推论[22]10。在这个过程中,它特别强调概念是否具有可操作性以及自变量与因变量之间是否存在真正的因果关系。

第四,价值问题处理不同。定量研究深受实证主义影响,认为研究者在研究过程中应当排除一切价值干扰,采取一种价值中立的科学主义态度,因为定量研究是从主客二元对立的角度来定位研究者与研究对象之间的关系的,即研究对象是独立于研究者而存在的,它能够独立地表现出自身的社会实在性。研究者的价值倾向性或“前见”会影响到对研究对象的客观认识。定性研究对定量研究看待研究者与研究对象这种二元对立方式进行了反思,并提出了一种互交性的方式。在定性研究看来,客观现实是研究者与研究对象之间在相互之间的交互行为中进行的一种当时当地的现实建构,是双方之间知识和意义共振与融合的产物。脱离于研究主体而存在的客观事实是不存在的[30]118-119。因此,定性研究并不排除具体研究过程中的价值介入,而是强调研究者应当将自己价值观、行为方式和情感等因素卷入到相关研究中[31]89。

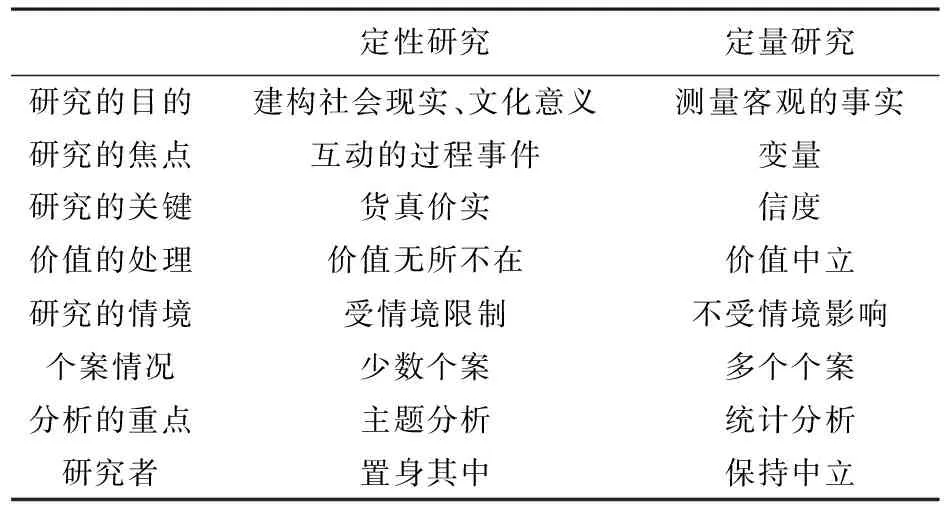

表1 定性研究与定量研究的主要区别[27]23

(二)定性研究与定量研究的互惠与整合

定性研究起源于20世纪人类学、社会学、民俗学等学科的发展。但是,早期的定性研究过分依赖于研究者个人的主观经验和理论思辨,缺乏统一的指导思想和系统的操作方法[23]93。特别是在实证主义兴起的大背景下,定量研究往往认为定性方法是定量方法的一个可有可无的补充,因为理论产生只是理论证实的一个不太重要的前奏[32]22。在实践中,研究者也往往将定性研究与定量研究看作是相互对立的两种研究方式。学术界甚至也长期存在定性研究与定量研究的方法论之争[33]77-87。在这场争论中,学术界在某种程度上分化为纯化论(purists)和实用论(pragmatists)两大阵营。在纯化论者看来,这两者方法在根本上是对立的且不可能相容。因为它们在有关世界的理论假设、有效研究的构成条件等方面都存在根本差异。然而,实用论者认为任何一种研究范式的属性并不天生就只与定性方法或定量方法相关联,两种研究方法都可能与定性研究范式的属性有关,或者可能与定量研究范式的属性有关[34]16-21。因此,这两种研究存在互惠与整合的地方。到了20世纪70年代,社会科学家们愈来愈意识到定量方法的局限性,开始重新对定性的方法进行发掘,并寻找两者之间互相补充、相得益彰的结合点[23]93。具体来讲,它们存在以下方面的互补性。

首先,定性研究与定量研究相结合才能更加有效地解释理论形成的全过程。在社会学上,理论形成过程主要包括理论产生和理论证成两个阶段。理论产生阶段主要完成的任务是形成假设,而假设是定量研究进行演绎的前提。定性研究的优势也正是在于通过研究者思辨能力的运用,一般性地把握研究对象,并在此基础上作出理论假论。在理论证成阶段,研究者需要通过定量研究来对理论假设进行验证。定量研究的客观性和精确性有助于提升理论验证的可靠性。因此,只有在对研究对象进行定性研究形成前提假设的基础上,才能够有效地进行定量研究。

其次,定性研究与定量研究相结合才能更加全面地把握某一事物的本质。从哲学上讲,一个事物的本质有多个面相,人们可以从不同的侧面和角度认识事物的本质。“定性研究和定量研究只是从不同的角度,在不同的层面,用不同的方法对同一事物的‘质’进行研究。由于指导思想和操作手段不同,它们有可能将研究的重点放在‘质’的不同侧面上。定性研究是在研究者和被研究者的互动关系中,通过深入、细致、长期的体验、调查和分析对事物获得一个比较全面深刻的认识;而定量研究则依靠对事物可以量化的部分进行测量和计算,并对变量之间的相关关系进行分析以达到对事物的把握。”[23]93而且对事物定量方面的认识完全与定性方面的认识具有同等的重要性[35]154。通过对事物从质和量上的分析,研究者才能较为全面地把握事物的本质。

再次,定性研究与定量研究相结合才能更加完整和全面地搜集和分析资料。按照劳伦斯·纽曼的观点,研究者在资料的搜集与分析过程中,既要注重过程上的计划性,又要注重实体上的质量性。就定量研究而言,它更为关注的是设计、测量和抽样等议题,其强调的是在搜集和分析资料前要有详细的计划性。定性研究则更为强调研究者在数据和资料搜集过程中要呈现出一定的洞察力和概括力。它特别注重原始资料的丰富性、结构以及研究者对资料的感觉[27]179。强调定性研究与定量研究的结合是完整和全面搜集和分析资料的客观要求。

(三)量化法治中定性与定量的整合与互惠

通过上文的分析,笔者认为中国量化法治的实践必须在社会学方法论的指引下进行,即首先应当将定性研究与定量研究结合起来,并在此基础上按照相应的研究逻辑、研究方法、关注的重点等来展开具体的量化法治的实践。总体来讲,这种整合与互惠主要体现为以下两点:

一是,在法治指数设计过程中,指标的设计、指标的量化和细化、指标权重的设置等都是在定性分析的基础上进行的。为了作到这一点,中国当下的量化法治实践需要克服以下几种倾向:(1)克服将人治的内容作为量化法治的具体指标。在量化法治的具体实践中,不少地方没有充分从治权的角度而是从治人的角度来设计量化指标,其结果是这套量化法治指标体系违背了法治的基本精神。(2)克服法治政府指数体系和司法公正指数体系的同构性逻辑。从定性是讲,政府与法院在职能上以及运作逻辑上是有区别的。我们应当从政府和法院的不同职能出发设计相应的指标。但是,从浙江余杭、昆明等地的具体量化法治实践来看,它们都体现了上级机关与下级机关同构化的科层制逻辑、政府与法院功能分化不充分的同质化逻辑等[36]149-150。(3)克服量化法治实践中定量研究的绝对客观倾向。尽管定量研究强调价值中立性,但是,模型的基本设置、变量的操作化、样本删除等方面的细微差别都会对最终结果产生重大影响。因为模型的基本设置、变量的操作化、样本删除往往会受研究者定性的影响。因此,中国量化法治的具体实践必须防止将评估结果导向符合自己意向这种现象的出现[37]47。

二是,在数据的搜集和计算分析中,方法的选择与设计者对法治的理解以及对特定地区法治性质的理解密不可分[4]9。在具体量化法治实践中,不同的人因为对法治定性的不同理解会对数据搜集和计算分析产生影响。因此,依据何种标准来选择专家评审组成人员对于评估成果具有重要的意义。浙江余杭地区的法治指数就对选取专家评审组成员的程序和方法进行说明。在具体的操作过程中,很多专家对于余杭地区的情况并不甚了解[4]9。在数据统计分析过程中,评估者应当运用定性方法将那些违反生活常识或者不可信的数据排除出去。

四、中国量化法治实践中的定性研究

(一)价值路径与职能路径相结合

一如前文所述,许多地方在具体量化法治的实践中忽视了定性研究与定量研究之间的内在关联性,采取一种体制性的“职能路径”。这种过份强调严格依法办事的职能路径的评估作法的确违背了法治的一些最为基本的共识。毫不夸张地说,按照现行的某些量化法治的指标体系,一个高度集权的国家也是一个“法治国家”。为了校正这种职能路径法治评估的缺陷与不足,笔者主张采取一种通过对法治概念的分解而形成的“价值路径”与政府和法院是否依法行事的“职能路径”相结合的复合路径。之所以要采取这种复合路径,主要有以下几个方面的考量:一是当下有很多人或地方过分地强调中国所谓的特色,并想当然地将中国现实存在的所谓“特色”都作为是对法治的正确而唯一的正解,从而使他们所理解的“法治”概念严重偏离作为世界文明成果而存在的普适性的“法治”概念[4]5。二是重视政府和法院依法行事的“职能路径”有助于法治指数设计的客观性,而且它有助于克服完全采取法治概念的分解而形成的“价值路径”来设计法治指数时可能遇到得不到相关数据的困境。三是将这两种路径结合起来有助于“职能路径”按照普适的“法治”概念所含括的原理、原则和精神来运作,从而避免中国量化法治实践的自说自话。因此,对法治概念进行分解是判断政府和法院是否依法行事的前提。当然,我们也应当考虑中国国情,例如在不同的历史发展阶段,主观指标与客观指标应该有不同的权重比例[5]5。

(二)法治的概念化

既然我们在量化法治具体操作实践中应当坚持价值路径和职能路径相结合的思路,那么,就应当首先运用定性的研究方法去将具有抽象意义的法治转化为一系列可操作的概念。所谓可操作化,用风笑天的话说,是“让那些通常只存在于我们头脑中的抽象概念,最终在我们所熟悉、所生活的现实世界中‘现出原形’,让那些本来只能靠我们的思维去理解、去体验的东西,‘变成’我们看得见、摸得着的东西。”[21]102-103因此,我们在量化法治的具体实践中,应当首先回答什么是“法治”以及在此基础上将“法治”析分为具体的能够为人们的经验所能感知到的概念。

其实,自从亚里士多德提出“法治应该包含两重意义:已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制订得良好法律”这一命题以来,后世的学者们都是在“亚里士多德法治公式”的范围内来对法治进行概念化的[38]1-2。例如,富勒将法治析分为一般性,公开性、清晰与明确性,不溯及既往,官方行为与法律规定的一致性,稳定与持续,不作相互矛盾的规定,不要求不可能之事等八项准则[39]46-47。拉兹将法治细分为所有法律都应当是针对未来的、公开的和明确的,法律是稳定的,法律应当公开、稳定和明确,司法独立,法律遵守自然正义原则,法院有权审查其他法治原则的实施,司法程序简便易行,法律不得滥用等八项具体内容[40]185-187。1959年,《德里宣言》将法治分解为以下几项:立法机关的职能在于创造和维持使个人尊严得到尊重和维护的各种条件;不仅要防范行政权力的滥用,还要一个有效的政府来维持法律秩序;正当程序;司法独立和律师自由。这些对法治的定性认识为我们在量化法治过程中对抽象法治进行概念化提供了有力的参考。

在笔者看来,各个地方在对法治进行概念化过程中需要坚持以下几个方面的原则:一是,需要将世界法治文明与中国国情的个性质素结合起来。因此,各个地方在进行量化法治具体实践时,应当从中国民众的具体生活场境出发,对世界法治文明的发展规律和真实境况与中国特殊的历史因素和现实境况结合起来。惟有这样,被概念化的法治才是中国民众所需要的真正的法治[3]。二是,需要将法治的宏大目标与民众的内心感受结合起来。前文已经提及,定性研究方法不是要求研究者价值无涉的,而是要求研究者在价值上具有一定的倾向性,特别是要从主观心理上对研究对象的内在心理作出回应。因此,古贝和林肯将这种着重强调定性研究作用的第四代评估称为“回应性评估”,并要求评估者重视政策利害关系人的内心感受,即对政策利害关系团体的要求、关注与议题进行有力回应[41]14-20。就中国当下法治目标定位而言,在很大程度上是政府理论建构的产物。这种理论建构很有可能会与民众心理预期存在差异。中国在将法治进行概念化时,需要充分地重视民众的心理预期。三是,应当坚持简约、清晰、协调、实用的基本原则。按照社会科学的研究,一个好的概念应当是内涵与外延都很清晰的,而且与其他概念的界限分明,较少存在重叠和交叉[42]17。在对抽象法治进行概念化的过程中,评估主体要尽量避免使用一些生僻的、含义不清的概念。

(三)量化法治的具体指标

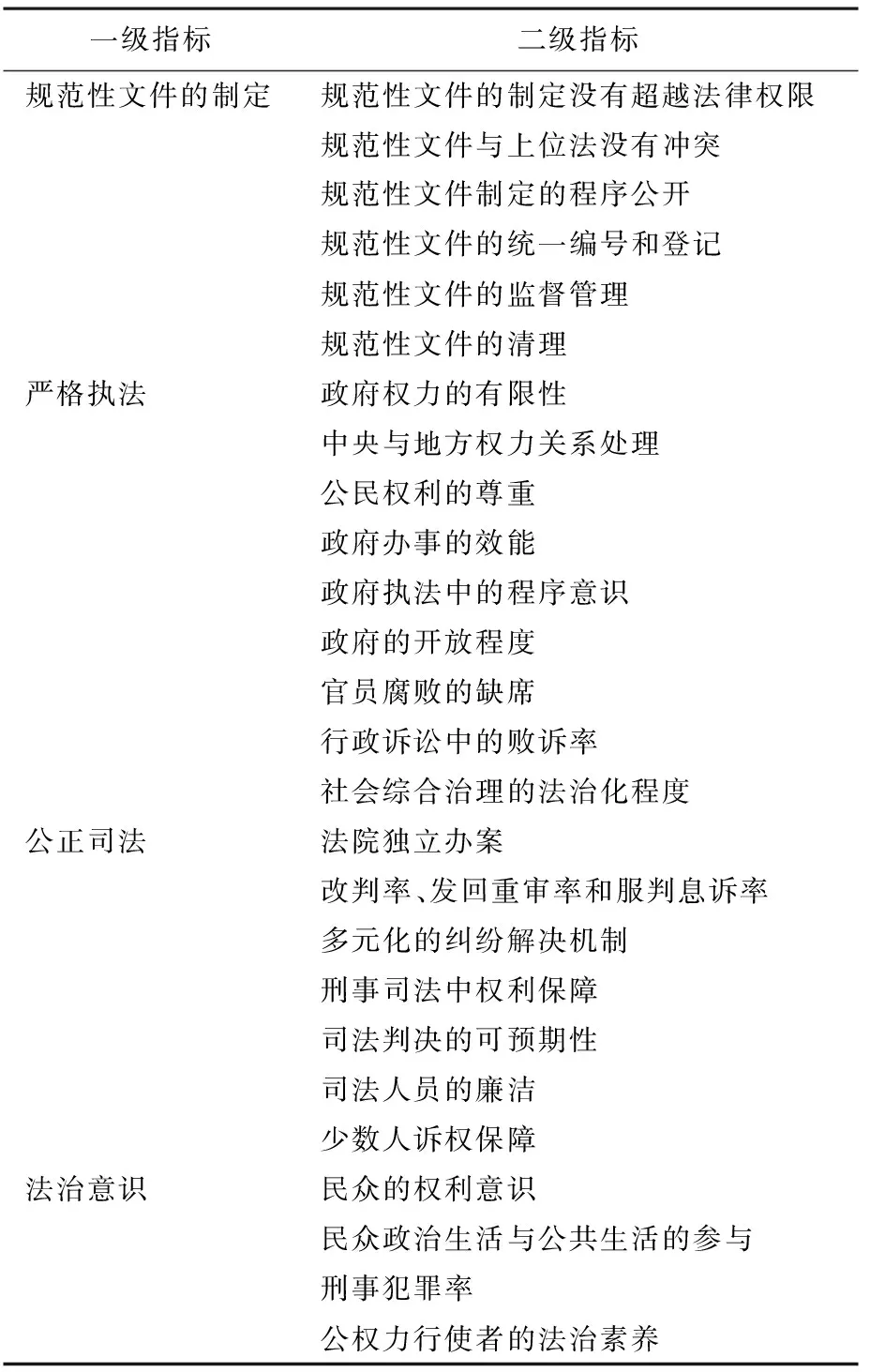

从量化法治实践的具体步骤来看,评估主体将抽象法治经由价值路径与职能路径相结合这一概念化过程得到的结果就是形成了一个个具体的法治评估指标。具体来讲,各个地方首先确定法治的基本价值目标,并在此基础上细化出具有可操作性的法治概念。在笔者看来,“科学立法、严格执法、公正司法,全民守法”这法治新十六字方针可以作为地方量化法治实践的参照[5]9,并在此基础上确立法治评估体系的一级指标。由于各个地方立法权限有差异,甚至较低层级的地方政府本身就没有立法权,笔者建议地方在量化法治实践过程中可以将“规范性文件的制定”作为一个一级指标。“严格执法”和“公正司法”也是两个重要的一级指标。至于“全民守法”,笔者认为这一概念过于“狭窄”,而且没有体现出民众在法治进程过程的参与作用。建议将此概念换成“法治意识”,并作为一个一级指标。总结起来,笔者倾向于地方在量化法治实践中将“规范性文件的规范化”、“严格执法”、“公正司法”和“法治意识”作为四个一级指标,并在这些一级指标的基础上进行细分二级指标、三级指标等。由于篇幅的限制,笔者只将指标细化到二级指标。主要的二级指标请见表2。

表2 量化法治的基本指标体系

五、中国量化法治实践中的定量研究

各个地方在量化法治实践过程中应当遵循定量研究的基本要求,从定量研究的内在逻辑出发来提升定量研究的水平。这集中体现在各个地方应当进一步加强问卷调查、数据分析、信度提升等方面的能力。

(一)问卷调查

从本质上讲,问卷调查的问题是研究者所研究的概念、变量进行操作化处理的结果,而各种答案又都进行了预编码。因此,问卷调查所得到的原始资料很容易转换成数字,特别适用于电子计算机进行分理和定量分析[43]26。因此,问卷调查对于定量研究具有重要意义。具体来讲,问卷调查过程中,评估主体需要着重处理“问卷调查的对象”和“问卷答案的数字转化”两个重要问题。

世界正义工程法治指数(WJP)在这两个方面的实践为中国各个地方量化法治过程提升问卷调查水平提供了一个很好的借鉴。就问卷调查的对象而言,WJP调查对象非常广泛,既涉及普通大众,也涉及了法律专业人士和公共卫生专家。“为了充分实施这些调查,WJP专门制定了1种面向公众的调查问卷(General Population Poll,GPP),以及4种面向不同领域的专业响应者的调查问卷(Qualified Respondents’ Questionnaires,QRQ)。GPP问卷由WJP会同全国咨询中心(centro nacional de consultoría)、盖洛普公司、摩根研究公司等世界著名民意调查机构的研究人员制定而成,并由WJP在数个国家对不同民族、不同文化、不同社会经济背景的答卷人进行试验,根据反馈结果不断修改调整而成。QRQ问卷由WJP采取哈佛大学的方法制定而成,最初包括200多个涉及各个领域的问题,先在数个国家进行试验,然后在此基础上制定了民商法、刑事司法、劳动法和公共卫生等四个领域的专业问卷,之后再进行测试,最后修改调整而成。”[42]22就“问卷答案的数字转化”而言,WJP采取了李克特量表(Likert scale)[42]22。该量表是一种常见的评分加总式量表。它由一组陈述组成,每一陈述有“非常同意”、“同意”、“不一定”、“不同意”、“非常不同意”五种回答,分别记1、2、3、4、5,每个被调查者的态度总分就是他对各道题的回答所得分数的加总,这一总分可以说明被调查者在这一概念上的态度[44]53。

就中国各个地方量化法治的实践而言,我们应当结合WJP的经验,扩大调查对象的覆盖面,不能把调查对象过于局限于政府机关与法律相关的工作人员身上,而应当既涉及法律专业人士,也涉及普通大众,并且法律专业人士和普通大众之间所占的权重应当相当。除此之外,我们应当针对不同人群制定不同的调查问卷。浙江余杭法治评估体系在这一点上给我们提供了很好的示范。在“问卷答案的数字转化”方面,笔者认为,各个地方在量化法治实践时要尽量避免使用“总加量表”,而要使用“李克特量表”,因为“总加量表”只有“同意”、“不同意”或“是”、“否”两种答案。它过于简单,往往难以反映调查对象主观心理的程度等级,因此,难以有区分度。

(二)数据分析

数据分析是量化法治实践中最为关键的一步。从已有法治评估实践来看,评估主体往往会使用均值计算法、回归分析法和多层次分析法来对收回来的问卷进行处理和计算。所谓均值计算法,是指按照权重均等的算术计算法,算出其平均值,然后再与另一类问卷的平均值相加计算平均数的方法。根据孟涛的研究,WJP指数组就运用了这种均值计算法。具体来讲,WJP指数组先将那些严重残缺的问卷、可疑数据和异常值舍弃,然后对同一类问卷的数个问题,按照权重均等的算术计算法,算出其均值,再与其他问卷的均值相加计算平均值[42]23。浙江余杭和香港就运用了均值分析法来进行数据分析[45]235。回归分析法主要包括以下几个步骤:(1)搜集数据;(2)设定回归方程;(3)确定回归系数;(4)进行相关性检验;(5)进行预测,并确定置信区间[46]106-107。例如,美国霍普金斯大学教授布伦纳用回归分析法分析美国社会失业率与犯罪率之间的关系,并得出结论:“美国社会失业率上升1%时,其产生的多元结果分别是:自杀人数将提高4.1%,谋杀案件增加5.7%,监狱中的人数增加4%,第一次到医院诊治精神问题的男性增加4.3%,女性增加2.3%,社会安全基金要多耗用34亿美金。”[5]15在实践中,回归分析法又可以分一元回归分析和多元回归分析。例如,《法治昆明综合评价指标体系》就运用一元回归分析和多元回归分析方法来分析“社会环境”、“人文环境”与法治发展程度之间的关系。这种回归分析方法能够看到法治与环境之间存在的复杂关系。

但是,在法治评估过程中,我们往往可能遇到有些问题难以甚至根本不能建立数学模型进行定量分析,也有可能没有时间来进行细致的定量分析。在此情况下,我们可以使用多层次分析法。该方法主要是美国匹兹堡大学教授萨泰于1970年代提出来的一种系统分析方法。该方法根据指标性质和要达到的目标,将指标分解为不同的组成因素,并按照因素之间关系将其分成不同的层次结构,然后利用求判断矩阵特征向量的办法确定每一层次全部因素相对重要性次序的权值,最后用加权和的方法递阶归并出各具体项目对总指数的最终权重[5]17。2005年《北京市依法治市综合评价指标体系》课题就采用此方法。

因此,各地方在进行数据分析的时候,需要将这些方法结合起来:一方面,各地方可以采用均值计算法来确定指标得分值,可以运用层次分析法和回归分析法来计算指标的权重。另一方面,在计算权重时,可用回归分析法和均值计算法来求得一套均值,然后运用层次分析法对此均值进行分析,得出权重[7]127-128。

(三)信度提升

法治评估的信度主要是指法治评估的结果的可信赖程度。按照劳伦斯·纽曼的说法,定量研究的信度强调的是指标所提供的信息不会因为工具、测量设计本身的特性而发生变化,即在完全一样或者类似的条件下,相同的结果是可以被重复或再现的[27]228。就当下各地方量化法治实践而言,其存在的一个普遍性的问题就是评估结果的信度不够,以致于“(有些)老百姓看到各种内地法治指数之后,打心底地对法律专家的惊异、恨意或鄙薄之意又更进了一层。”[47]147为了改变这种现象,笔者认为可以从以下几方面来进行努力:第一,提升法治概念化的水平和层次。前已论及,法治的概念化以及在此基础上形成指标是量化法治的前提,增强法治概念和指标的区分度和确定性对于提升法治评估的信度具有重要意义。第二,增加测量层次。在具体的实践中,评估主体应当尽可能地以最精确的等级来测量目标对象。例如,评估主体应当将变量区分为连续变量和间断变量,并对连续变量增加测量层次。所谓连续变量,是指“有无限个沿着一个连续体分布的值或属性。这些值可以分成许多较小的区段:在数学理论中,这些区段的数目有无限多个。”间断变量,是指“有一组数目相对固定、各自分离的值或变量属性。间断变量的值并未构成一个平滑的连续体,相反的,包括的是明显不同的类别。”[27]239在法治评估中,民众公共生活的参与就是一个连续变量,我们在设计问卷答案时就不应当只列举“参与”和“不参与”两项,而应当列举“积极参与”、“参与”、“偶尔参与”、“不参与”四项。第三,使用多重指标来测量一个变量。从自变量与因变量之间的关系来看,可能存在“一因多果”或“多因一果”两种情况。就法治具体指标而言,引起指标变动的原因可能是多重的,评估主体不能简单地只用一个变量值来推导另一个变量值。例如,我们不能从法院的调解结案率直接推导出法院的工作水平高低。我们需要对法院调解结案的原因进行多重分析。

六、简单的结语

中国各个地方量化法治的实践确实在一定程度上推进了中国法治化的进程,但是,从方法论上讲,各地法治评估方案无论是定量上,还是定性上都存在一定的问题,并最终影响到了量化法治的科学性和客观性。因此,各个地方应当积极提升法治评估体系和实施方案中定量研究和定性研究的水平,并科学地处理定量研究与定性研究二者之间的关系。这也在客观上要求评估主体自觉加强法学与社会学之间的交叉研究,在坚持法治基本理念和基本共识的前提下,按照社会学中定量研究与定性研究的基本规律和要求来进行指标设计、资料搜集、数据分析和信度提升等具体量化工作。惟有这样,各个地方才能真正增强量化法治结果的客观性和说服力。

[1] [德]赖因哈德·施托克曼,沃尔夫冈·梅耶.评估学[M].唐以志,译.北京:人民出版社,2012.

[2] 鲁楠.世界法治指数的缘起与流变[J].环球法律评论,2014(4).

[3] 姚建宗.法治指数设计的思想维度[N].光明日报,2013-04-09(011).

[4] 侯学宾,姚建宗.中国法治指数设计的思想维度[J].法律科学,2013(5).

[5] 蒋立山.中国法治指数设计的理论问题[J].法学家,2014(1).

[6] 付子堂,张善根.地方法治建设及其评估机制探析[J].中国社会科学,2014(1).

[7] 周尚君,彭浩.可量化的正义:地方法治指数评估体系研究报告[J].法学评论,2014(2).

[8] 董齐.余杭发布中国内地首个“法治指数”[N].光明日报,2008-08-04.

[9] 钱弘道,等.法治评估及其中国应用[J].中国社会科学,2012(4).

[10] 缪伟国.余杭出炉“法治指数”[N].杭州日报,2008-06-16.

[11] 刘婉秋.建立健全三大体系 稳步推进依法治市——法治昆明建设八年历程回眸[N].法制日报,2014-11-27.

[12] 李允杰,丘昌泰.政策执行与评估[M].北京:北京大学出版社,2008.

[13] 孟涛.中国大陆法治评估运动的回顾、述评与前瞻[J].人大法律评论,2014.

[14] 呙晓滔.全力推进法治昆明建设进程 科学客观评价法治建设状况[N].法制日报,2012-04-24.

[15] 汪丁丁.互补性、概念格、塔尔斯基不动点定理[J].经济研究,2011(11).

[16] 汪丁丁.社会科学定量分析方法基础探讨[J].社会科学战线,2010(1).

[17] [美] Leslie Kish.抽样调查[M].倪加勋,等译.北京:中国统计出版社,1997.

[18] 戴耀廷.香港的法治指数[J].环球法律评论,2007(6).

[19] 张德淼,李朝.中国法治评估进路之选择[J].法商研究,2014(6).

[20] 陈向明.定性研究方法评介[J].教育研究与实验,1996(3).

[21] 风笑天.社会学研究方法[M].北京:中国人民大学出版社,2001.

[22] 叶浩生.量化研究与质化研究:对立及其超越[J].自然辩证法研究,2008(9).

[23] 陈向明.社会科学中的定性研究方法[J].中国社会科学,1996(6).

[24] 沃野.关于社会科学定量、定性研究的三个相关问题[J].学术研究,2005(4).

[25] [英]哈拉兰博斯.社会学基础[M].卢汉龙,费涓洪,译.上海:上海社会科学院出版社,1986.

[26] 谭跃进.定量分析方法[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[27] [美]劳伦斯·纽曼.社会研究方法[M].郝大海,译.北京:中国人民大学出版社,2007.

[28] David Brinberg & Joseph E.Mc Grath.ValidityandtheResearchProcess[M]. Newbury Park:Sage Publications,1985.

[29] [美]诺曼·K·邓津,伊冯娜·S·林肯.定性研究:策略与艺术[M].风笑天,等译.重庆:重庆大学出版社,2007.

[30] Norman K.Denzin & Yvonna S. Lincoln.HandbookofQualitativeResearch[M].Thousand Oaks:Sage Publications,1994.

[31] 陈向明.质的研究中的“局内人”与“局外人”[J].社会学研究,1997(6).

[32] [美]马茨·艾尔维森,卡伊·舍尔德贝里.质性研究的理论视角:一种反身性的方法论[M].陈仁仁,译.重庆:重庆大学出版社,2009.

[33] Sechrest,L.& Sidan,i S.Quantitativeandqualitativemethods:Isthereanalternative[J].Evaluation and program planning,1995(1).

[34] William A.Firestone,MeaninginMethod:TheRhetoricofQuantitativeandQualitativeResearch[J].Educational Researcher,1987(7).

[35] R.A.Bauered,SocialIndicators[M].Cambridge:The M.I.T Press,1966.

[36] 郑智航.中国量化法治实践中的指数设计——以法治政府指数与司法公正指数的比较为中心[J].法学家,2014(6).

[37] 陈云松,吴晓刚.“复制性研究”:社会科学定量分析新趋势[J].评价与管理,2012(4).

[38] 姚建宗.信仰:法治的精神意蕴[J].吉林大学社会科学学报,1997(2).

[39] [美]富勒.法律的道德性[M].郑戈,译.北京:商务印书馆,2005.

[40] [英]约瑟夫·拉兹.法律的权威[M].朱峰,译.北京:法律出版社,2005.

[41] [美]埃贡·G.古贝,伊冯娜·S.林肯.第四代评估[M].秦霖,蒋燕玲,等译.北京:中国人民大学出版社,2003.

[42] 孟涛.法治的测量:世界正义工程法治指数研究[J].政治与法律,2015(5).

[43] 风笑天.论问卷调查的特点和适用范围[J].华中师范大学学报:哲社版,1989(6).

[44] 谭跃进.定量分析方法[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[45] 吴增基,吴鹏森,苏振芳,主编.现代社会调查方法[M].上海:上海人民出版社,1998.

[46] 孙成军,成颖.定量分析方法[M].南京:南京大学出版社,2005.

[47] 陈林林.法治指数中的认真与戏谑[J].浙江社会科学,2013(6).

[责任编辑:秦卫波]

Qualitative and Quantitative Analysis in Quantization of Rule of Law in China——Based on Local Evaluation of Rule of Law

ZHENG Zhi-hang

(Law School,Shandong University,Jinan 250100,China)

Quantification of the rule of law is helpful for governments and courts to find the disparity from the existed standard of rule of law,so that the focus to construct a society ruled by law can be located. Reflecting on the local evaluation practice of rule of law from the perspective of sociology,the specific operating projects still need to be improved regarding the treatment of qualitative and quantitative issues. Qualitative research and quantitative research are two basic methods of social science research. There are huge differences between them in the theoretical basis,research logic,research methods and treatment of values. However,these two methods are not completely opposite,but complementary and mutually beneficial. The practice of quantization of rule of law in China must combine qualitative research and quantitative research,meanwhile follow the corresponding research logic,research methods,and focus of attention. Qualitatively,each local place should determine the basic values of the rule of law first,and then refine a feasible concept. Quantitatively,each place should further strengthen the ability of questionnaire survey,data analysis,reliability upgrade and so on.

Quantitation of Rule of Law;Qualitative Research;Quantitative Research;Value Path;Functional Path;Quantization of Rule of Law

2016-06-01

国家社科基金一般项目(14BFX030)。

郑智航(1983-),男,湖北荆州人,山东大学法学院副教授,法学博士。

D920.0

A

1001-6201(2016)06-0083-11

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2016.06.016